Полная версия

Уроки без перемен. Книга жизни

В районе разворачивалось колхозное строительство, и поступок деда временно оставили без последствий: понадобился его огромный хозяйственный и организаторский опыт. Петра Андреевича назначили десятником в Крутинский райземотдел, и за несколько лет он построил в селах и деревнях десятки амбаров, складов, мастерских, коровников. Открыли первую МТС и снова обратились к Кутузову, поставили мастером по ремонту сельхозтехники.

Гром грянул в 1934 году. В один из ноябрьских дней дед пошёл в контору МТС и домой не вернулся. Никто из местных не знал, куда он пропал, только догадывались: должно быть, поплатился за смелый язык. Бабушка была в смятении; у неё на руках осталось двое малолеток, а старшие дети учились в городе. Она немедленно отправила письмо в Омск и вызвала Наталью домой. В то время студенты строительного техникума работали в совхозе на уборочной и получали в сутки по 600 граммов овсяного хлеба с миской похлёбки. 1 декабря в совхоз прислали машину и повезли молодежь на траурный митинг. Так мать узнала сразу две печальные новости: об убийстве Кирова и аресте отца. Она жила в общежитии на Тобольской, рядом с городской тюрьмой, и не раз ей приходила мысль: может, и отец томится там? Преподаватели настойчиво уговаривали девушку остаться в техникуме: «Ты способная, Ната, тебе учёба даётся легко, с твоим характером ты далеко пойдешь». Но мать бесповоротно решила ехать домой.

В Крутинке ей предложили закончить курсы учителей в Исилькуле и работать в школе колхозной молодежи. Предложение устраивало семью, и мать согласилась. С путевками РОНО две подруги, Наташа и Маша, отправились в Омск. На вокзале предстояла пересадка на поезд до Исилькуля. Маша заняла очередь в кассу, а Наталья сидела на чемоданах и разглядывала разношерстную толпу. На её глазах открылась дверь, и в зал ожидания вошёл отец с узелком в руках. «Ты что тут делаешь?» – спросил он, и тотчас договорились вместе возвращаться домой.

По дороге, в поезде до Называевска, отец рассказал дочери, как на допросах пытались выбить из него признание в антисоветской агитации, но он держался стойко, отверг все обвинения и предлагал вызвать свидетелей из Крутинки. Надежды не было никакой, каждый день из камеры выкликали заключенных, и они исчезали бесследно. Наконец он услышал: «Кутузов! С вещами на выход». Попрощался с такими же бедолагами и пошел за конвоиром. Его доставили в кабинет следователя, и тот впервые обратился по имени-отчеству: «Петр Андреевич. Мы решили отпустить вас домой». – «Этим не шутят, – воскликнул Кутузов. – Зачем вы так, гражданин следователь?» – «Почему не верите, Петр Андреевич? Мы установили, что вы действительно не виноваты. Время сейчас сложное, мой вам совет: уезжайте куда-нибудь подальше». Деду вручили документы и деньги на дорогу. До конца жизни он был уверен, что вышел на свободу благодаря порядочности следователя и заступничеству односельчан: ни один из них не сказал дурного слова об арестованном

Кутузовы быстро распродали имущество, начальник почты снабдил их адресом родственников, и зимой 1935 г. семья выехала на Кубань. Купили домик в станице Ладожская, дед устроился жестянщиком в местный совхоз. Жили скудно, как все станичники: зарплату задерживали по 2—3 месяца, за хлебом выстаивали длинные очереди. Сын Евгений прислал письмо. Он работал в редакции Усть-Канской газеты и звал родителей на Алтай, где жизнь была более обеспеченная. Так и сделали. Дом продали и получили комнату в Ойрот-Туре. На Кубани осталась одна Наташа, которая поступила в педагогическое училище. Когда Женю перевели в Онгудай, то за ним последовала и семья: отец, мать, Нина и Георгий.

Наступил 1937 год, по стране катился вал репрессий против «врагов народа». Беда вломилась и в дом Кутузовых: органы НКВД арестовали Евгения и по этапу переправили на родину, в Омск. Отношение к семье Кутузовых резко изменилось: на них смотрели подозрительно и сторонились, деда уволили из школы, где он работал учителем труда. Не оставалось ничего другого, как снова бросить насиженное место и вернуться на Кубань к старшей дочери. В 1938 г. мать успешно закончила Усть-Лабинское педучилище и была оставлена в базовой образцовой школе им. Ленвнучат. Арест брата не отразился на ее положении. В 1940 г. энергичную и способную учительницу избирают первым секретарем райкома комсомола, через год она становится кандидатом в члены ВКП (б). Дед устроился на работу в ремонтные мастерские колхоза им. Потольчака, на выделенной земле он построил свой последний дом.

Нападение гитлеровской Германии и начало войны вызвало у деда чувство обреченности. Он хорошо знал врагов и по мере их наступления все чаще высказывал тревогу: «Как бы нам, мать, под немцем не оказаться. Никого не пощадят». Предчувствия сбылись полностью. При оккупантах подняли голову раскулаченные и устроили земельный передел: Кутузовы, как и другие станичники, лишились своего участка. Петра Андреевича начали таскать на допросы и допытываться, где скрывается дочь-коммунистка. Голод, издевательства и нравственные страдания сломили организм старика. Он умер осенью 1942, не дожив до освобождения.

Оккупация

Немцы принесли в станицу страх и голод. Кутузовы сидели взаперти, печь едва протапливали огородным бурьяном, ели жмых и мороженую свеклу, дрожали в ожидании регулярных налетов грабителей-полицаев. Осмелевшие соседи из раскулаченных сразу отрезали в свое пользование двор и сад, а Кутузовым выгородили для входа и выхода узкую тропу.

Новые тревоги и опасения за младшую дочь овладели бабушкой, когда в ее дом поселили немецкого офицера Отто. Станица была сильно разрушена, и всё подходящее жилье немцы взяли на учет. Постоялец кое-как объяснялся по-русски и пытался заговорить с Ниной, но она отмалчивалась. Однажды из управы заявились полицаи и потребовали, чтобы девушка вышла на рытье окопов. Отто был рядом и объявил прибывшим: «Дочь хозяйки обслуживает германского офицера и освобождается от трудовой мобилизации». Его заступничество удивило мать и дочь, они решили, что за этим кроется мужской расчет.

А Отто становился в разговорах все смелее и откровеннее. Он признался Нине, что ненавидит войну и не хочет воевать. До войны немец работал инженером-строителем, любил стариков-родителей и мечтал вернуться домой. Вежливый и предупредительный, он предлагал женщинам еду, заставлял денщика помогать по хозяйству, никогда не просил об услугах. Нина настолько расхрабрилась, что стала спорить и возражать квартиранту. Бабуля не находила себе места: мало ли, что у фрица на уме, ведь он – враг.

В январе 43-го Нина столкнулась на улице с бывшей комсомолкой Шуркой Колядой. Проходя мимо, та шепнула: «Спрячься, тебя хотят расстрелять». Нина помчалась домой и с порога крикнула: «Мама, что мне делать!?» Догадались сразу: Шурка зря пугать не будет. Она давно спуталась с немцами и служила машинисткой в комендатуре, через ее руки проходили все приказы и списки на ликвидацию. Значит, дома никак оставаться нельзя. Мать собрала теплую одежду, узелок с едой и на заре проводила дочь в степь. Там, в соломенных скирдах, Нина и ее подруга Лида Кашлатая скрывались две недели. Ночами пробирались домой, запасались скудной пищей – и снова в степь. А полицаям и офицеру бабушка сказала, что дочь ушла с подругой на хутора и где находится – не знает. Впрочем, оккупантам было не до поисков. Фронт неуклонно приближался к станице, и немцы начали поспешную эвакуацию.

В ночь на 1 февраля 1943 бабушка услышала осторожный стук в окно: «Кто?» – «Свои, мать, открой». Открыла и увидела красноармейцев. «Мы разведчики. Немцы есть в станице?» Услышав ответ, порадовали: «Завтра наших ждите». Бабушка обняла солдата и заплакала. Через два месяца с частями 7 стрелковой бригады в Усть-Лабинскую вернулась мать и провела краткий отпуск в родном доме, разграбленном вплоть до сковороды и утюга.

Прежде всего, мать восстановила справедливость. Перемахнув через плетень, она нагрянула к соседям, выхватила из кобуры пистолет и срывающимся голосом крикнула: «Прибью сволочей! Вы что издеваетесь над старой и малой?» Муж и жена повалились ей в ноги, а она, охваченная гневом, с круглыми глазами, выпалила: «Чтоб за полчаса поставили забор на место!»

Бабушка знала вспыльчивый характер матери и испугалась за жизнь соседей, но обошлось без крови. Через 3 дня снова прощались. Мать получила назначение на Воронежский фронт, вскоре уехала на учебу Нина, и бабушка осталась ждать дочерей и сына Георгия, служившего на Дальнем Востоке.

Бабушка

Бабушка пережила мужа на 30 лет. Она отбросила всякие мысли о новом замужестве, после войны продала дом, разделила деньги между детьми и всецело отдалась воспитанию внуков. Первым был я, потом появились мои двоюродные сестры Нина, Люда и брат Борис. Успела бабуля понянчить и первого правнука Олега. До последнего часа она усердно справляла домашнюю службу – мелочную, утомительную и всеохватную, мало кем из близких ценимую. Ее, не спрашивая, срывали с места, вызывали телеграммами, и она, в один день собрав пожитки, спешила из одной семьи в другую. А в награду нередко слышала попреки и ворчание. Не раз я оспаривал ее по пустякам и только позднее понял, сколько незаслуженных обид она безропотно приняла от нас, как обходили ее вниманием и заботой. И все же именно я был ее любимый внук, именно со мной она без колебаний соглашалась ехать и жить, и наши размолвки никогда не ослабляли взаимной привязанности и преданности.

Нельзя сказать, что бабуля всегда была добродушная и бессловесная «божья коровка». Она прямо выражала свои мнения, давала советы, не скрывала недовольства. И если к ней не прислушивались, отмахивались, бабуля говорила: «Ну, хорошо, пусть будет по-вашему», – и уходила в себя, замыкалась, продолжая исправно тянуть свой воз. Она не опускалась до злословия и кухонных ссор, с врождённым достоинством выходила из семейных неурядиц и всем своим обликом давала почувствовать домашним их неправоту.

Как и дед, она не переносила пустословия, уличных пересудов, не сидела на лавочке с подсолнечной шелухой на губах, сторонилась болтливых соседок. Возвращаясь с работы, я заставал её с романом в руках: до последних дней она обходилась без очков. Любимых Толстого, Шолохова, Лескова знала досконально, несколько раз перечитывала Гончарова и Мельникова, из зарубежных ценила Стендаля и Флобера. Бабуля мгновенно погружалась в мир вымысла, взаимоотношения героев и судила о них удивительно кратко и метко: «Ну, этот больно простоват – быстро одурачат. Отпетый мошенник и негодяй, наплачутся от него. Хороша, да умом обижена, разве что у мужа займёт». Однажды я повёл её в театр. Исполняли Шестую симфонию, и я опасался, что бабуля заскучает, не высидит положенного времени. Как я ошибся! Она внимательно, неподвижно слушала весь час. «Понравилось?» – спросил я, когда выходили из зала. «А ты думал, что я совсем деревянная? Такая жалость взяла – чуть не заплакала». Моя старушка никогда раньше не была в симфонических концертах, я ничего не объяснял, а она просто и ясно выразила суть последнего шедевра Чайковского.

У неё был ровный и спокойный характер, рядом с ней возвращалось то примирительное расположение духа, которое делает человека щедрым и отзывчивым. Она легко, с первых слов, обаяла незнакомых людей. Едва устроилась в моём купе турпоезда рядом с фотографом Николаем Ивановичем, как тот принялся её потчевать и снимать на память: «У тебя не бабка, а подарок. Напомнила мою покойную мать». В Сочи она распивала чаи под инжиром с моей квартирной хозяйкой и рдела от её похвал: «С тобой, Мария Ивановна, часы, как минуты, бегут. Оставайся у меня навсегда». В Лакинке, под Владимиром, мы жили с ней у Мироновны – подслеповатой, толстой и неповоротливой старухи. Когда она, переваливаясь, ходила по дому, скрипели половицы и колыхалась в ведрах вода. Как-то после смены мы сидели за обеденным столом, и Мироновна, уплетая пышные бабулины пироги, призналась: «Я, Игорёк, совсем забросила хозяйство, к печи не подхожу. Твоя бабушка и кормит, и поит меня. Давеча пошли в сад – всю малину обобрали, а в прошлом годе я к ней и не притрагивалась. А уж чистюля – таких поискать. Соседки завидуют, спрашивают: где ты такую старушку купила?» Я познакомил бабулю с Ритой, и они сразу потянулись друг к другу. Надо было видеть, с каким удовольствием разговаривали, как тепло прощались, и каждый раз при встречах Рита просила: «Не забудь передать привет бабушке».

Чувство юмора позволяло ей подмечать неистощимый комизм жизни и смягчать её печальные минуты. Нередко мы по очереди вспоминали характерные словечки знакомых людей, вроде: «Вовик, иды варэники исты» или «Чуить кошка, чью мясу зъила». И бабулей овладевал такой приступ тихого смеха, что из глаз брызгали слёзы. Она вытаскивала из рукава платочек и, продолжая заливаться, долго и безуспешно пыталась осушить обильную влагу. Такая же привычка была и у матери. Неожиданно за столом они извлекали из прошлого Алёшу Варакина, крутинского мужика, и в его деревенской манере вели разговор: «Ты чо же это, дева, сахар таскашь да таскашь? Гляди-ко, я с одним куском пяту чашку допиваю. – Ложись-ко ты дрыхнуть, дева, карасин, чай, не из колодца таскам».

В последние годы на её сердце легло материнское горе: паралич разбил сына Георгия, Гошу. Участник войны с Японией, танкист, был он искусный механик и без труда устраивался на работу в любое место. Гоша вел жизнь легкую, подвижную. Семьей не обзаводился, колесил по стране и задерживался там, где хорошо платили. На Геленджикском молочном заводе ему понравилось, и он работал здесь несколько лет. Мы с бабулей были у него в гостях, и его добрая, приветливая гречанка Маша закармливала нас густыми сливками и варениками со сметаной. Дядя не изменил своих правил, оставил и эту женщину, так приглянувшуюся бабуле. Внезапный удар сделал его инвалидом: он потерял речь и с трудом ходил, опираясь на трость.

Мать выхлопотала брату 12-метровую комнату в общежитии, мы с бабулей привели её в порядок, и Гоша зажил в одиночку. Бабуля навещала сына каждую неделю, стирала и готовила, часами слушала его невнятное бормотание. Дядя скучал и долго не мог смириться с новым положением, раздражался по всякому поводу, размахивал тростью и всё время пытался что-то доказать. Увы, безуспешно, только мать понимала временами смысл его излияний и переводила на обыкновенный человеческий язык. Иногда дядя захаживал к нам, и я развлекал его чтением смешных рассказов Чехова, Зощенко, Шишкова – он хохотал до красноты на лице, до полного изнеможения. Он был благодарен за такую поддержку и нередко поджидал меня после экскурсии на скамейке площади Героев. Я задавал обычные вопросы, он кивал головой, что-то одобрительно мычал, и мы медленно продвигались к его унылому жилищу.

Второй удар свалил дядю бесповоротно, и его положили в дом инвалидов. Только мать не забывала сына. Как по расписанию, она являлась к нему после завтрака, сидела у постели и молчаливая возвращалась домой. Похоронили Гошу на казённый счет, тихо и незаметно. Бабулю известили, когда она пришла на очередное свидание. Она никогда не узнала, где и когда погиб её первый сын Женя. С последним, Георгием, она простилась на могиле.

После университета я собрался к матери в Омск и позвал бабулю. Она отказалась: «Не хочу жить с Натальей, у неё характер тяжелый». Напрасно я уговаривал и напоминал, что характер тяжелый, но отходчивый – бабуля стояла на своём: «По всякому пустяку заводится и кипятится. Нет, Игорёк, поезжай один. Я тут доживать буду». Через год, в апреле 1973, мать получила от сестры тревожную телеграмму: «Мама очень тяжёлом состоянии, необходимо твоё присутствие, обязательно приезжай». Мать немедленно вылетела в Новороссийск. Оказалось – на похороны.

Родители

Начало войны застало мать в Геленджике, среди слушателей партийной школы. Её стихотворение 1941 года точно передаёт настроение молодёжи в то незабываемое время.

На митинге я заявила,Что добровольцем ухожу.За мать-отчизну дорогую,Коль надо, голову сложу.Все комсомольцы закричали:«Ура! Мы все идём на фронт!Коль наш вожак туда – мы тоже,Мы с ней нигде не пропадём».И разобьём фашистов- гадов,Пусть знают это все они!Вон вас, непрошенных поганцев,С Советской праведной земли!В декабре 41 мать вступила в ряды партии, и её направили на курсы Красного Креста. Летом 42 немцы вторглись на Кубань. 5 августа с отступающими частями 383 стрелковой дивизии Наталья оставила Усть-Лабинскую. С удостоверением хирургической военной сестры её зачислили в батарею артполка, и она принимает участие в тяжёлых боях за ст. Белореченскую: там была предпринята безуспешная попытка сдержать наступающего противника. Потом был 488 отдельный медсанбат и борьба за жизнь раненных. Осенью мать заканчивает краткосрочные курсы младших политруков. Изучала огневую подготовку, штыковой бой, тактику и после учёбы заняла должность секретаря политотдела 7 отдельной стрелковой бригады в составе войск Туапсинского оборонительного района. Она обрабатывала и сводила воедино донесения из частей, подразделений и передавала их секретной связью по инстанциям, принимала ночью по радио сводки Совинформбюро, размножала и направляла в каждую часть для политработников. Замещая убитых товарищей, политрук Кутузова не раз первой поднималась в атаки и увлекала за собой красноармейцев. Бои под Туапсе шли жесточайшие, враг любой ценой стремился прорваться в Закавказье.

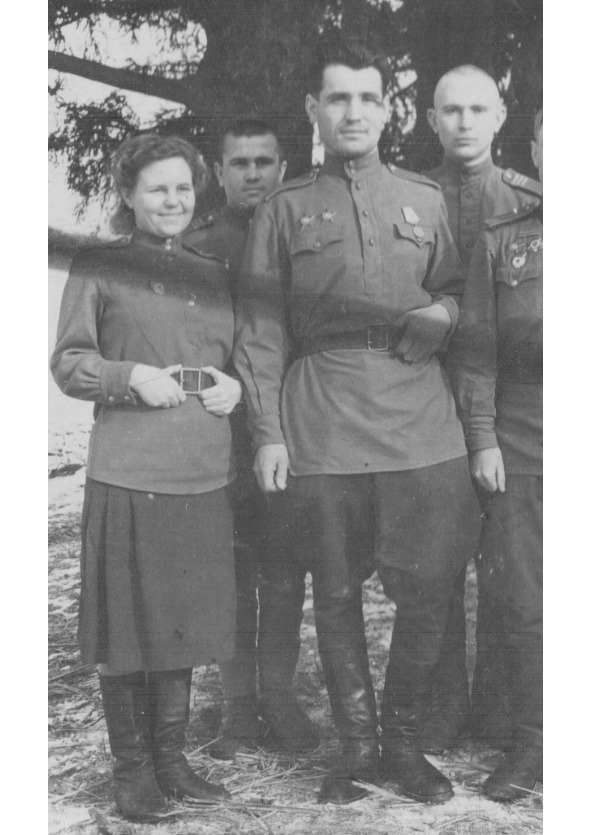

В обороне Туапсе 7 стрелковая бригада понесла огромные потери, и её остатками весной 1943 пополнили 23 стрелковую дивизию. На Воронежском фронте мать выполняла обязанности заместителя командира санроты по политчасти, а затем комсорга медсанбата. После упразднения в армии института политруков Наталью откомандировали в 73 гвардейскую стрелковую дивизию и назначили зав. делопроизводством штаба.

Дивизия сражалась на Курской дуге, на землях Украины и Молдавии. Мать знала подробности каждого боя, всех отличившихся воинов и нередко писала письма родственникам погибших. Через её руки проходили приказы, докладные, донесения; она вела строгий учет и следила за сохранностью документов. Регулярно проводила политзанятия в комендантском взводе штаба дивизии, разъясняла директивы ставки. Лейтенант Кутузова детально изучила канцелярскую работу. Командир дивизии генерал Козак, дважды Герой Советского Союза, поручал ей редактировать документы и, собираясь диктовать, усаживал за машинку.

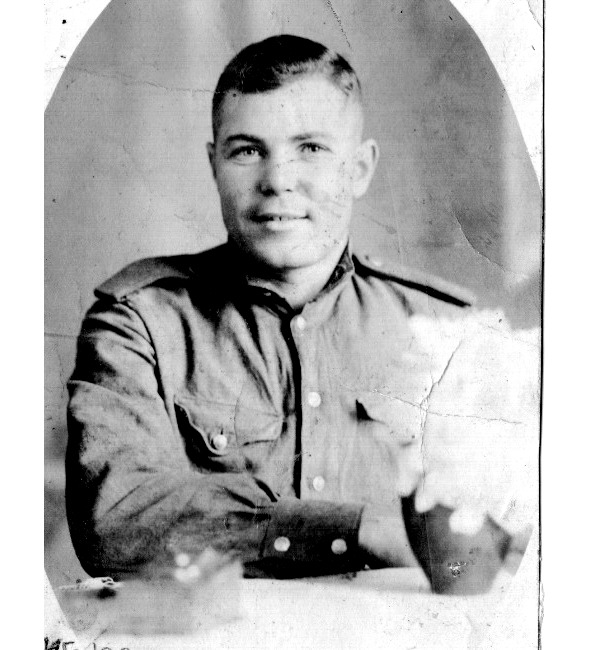

В штабе дивизии мать встретила мужчину, которого горячо полюбила. Это был майор Филимон Рудой, её начальник. После войны он вернулся в Гродно, к семье, и надежды матери на замужество не сбылись. Я знаю отца только по фотографии военных лет. Рядом с подтянутыми, молодцеватыми сослуживцами стоит в расслабленной позе, положив левую руку на ремень, уже немолодой, высокий черноволосый мужчина с нераскрывшейся улыбкой на усталом лице. А был старше своей подруги всего на 3 года.

День Победы гвардейцы встретили в Австрии, оставив позади Болгарию, Румынию Венгрию, Югославию.

Мать и отец – офицеры штаба 73-й гв.

Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии.

Венгрия, 1944

Через пол-Европы мать воротилась домой в Усть-Лабинскую к овдовевшей бабушке. Я – дитя войны и родился в конце победного года, 7 декабря. Отец знал обо мне. Осенью 46-го он без предупреждения приехал в станицу и открыл дверь нашего дома. Гостя встретила растерявшаяся бабушка и послала за матерью младшую дочь Нину. Отец подержал меня на руках, выпил стакан чаю и, оставив деньги, ушел на вокзал. Мать работала тогда в райотделе милиции. Она отпросилась у начальника и, взволнованная новостью, устремилась домой. «Где Филя?» – крикнула она с порога и помчалась на вокзал. На её глазах поезд скрылся за поворотом. Лишь через 10 лет после войны мать вышла замуж: всё верила, ждала. Отец умер на родине в начале 80-х; мать узнала об этом от боевых друзей.

Мать

Война сильно отразилась на матери: она стала нетерпимой, властной, в голосе появились командирские ноты. В гневе она не знала удержу, доставалось правым и виноватым. Её постоянно снедал внутренний огонь неудовлетворённости и беспокойства, она пытается устроить личную жизнь и бросается из одного конца страны в другой. В 1947 году она уехала на Алтай, в Бийск, а через два года вернулась в Усть-Лабинскую. Потом выезжала в Бикин Хабаровского края, в Уфу, родную Крутинку, Тайшет. В 1968 мать продала большой дом в Новороссийске и навсегда уехала в Омск. Она не посчиталась с тем, что я продолжал заочно учиться в университете, и мне пришлось три года скитаться по чужим углам.

У матери с детства пробивался мужской характер. Росла бедовой, озорной, была заводилой и вожаком уличных команд, грозой сельских садов-огородов. Её неизменно выбирали дружинным барабанщиком, и на всех сборах, построениях, маршах она первой запевала любимую «Песню о юном барабанщике»: «Средь нас был юный барабанщик, В атаках он шёл впереди С весёлым другом-барабаном, С огнём большевистским в груди». Думаю, что мужское волевое начало помешало матери найти личное счастье: не мужчины выбирали её, а она выбирала мужчин.

Мать, начальник лагеря ст. пионерских вожатых при базовой начальной школе, принимает рапорт. Усть-Лабинская, 1952 г.

Мать не отказывалась от руководящей работы и временами возглавляла городской Дом пионеров, районный методкабинет, учебную часть санаторно-лесной школы, однако призвание нашла за учительским столом. У неё были незаурядные организаторские способности, она сразу вникала в суть дела, умело распределяла кадры и средства, изобретательно и настойчиво преодолевала трудности. И знакомые, и сама она не раз выражала уверенность, что вывела бы в передовые любой колхоз, завод, стройку. Её останавливала необходимость опираться на подчиненных, работать в коллективе, где каждый выполняет часть общей работы. Будучи крайне ответственной и самостоятельной (даже лужи обходила не так, как другие), она не любила перекладывать и делить свои обязанности с другими. Ей всё казалось, что сама она сделает быстрее и лучше кого бы то ни было. Видеть чужую беспомощность, равнодушие, небрежность было для неё сущей пыткой, и когда ей советовали: «Поручи выставку Вере Андреевне», – она решительно отвечала: «Это все равно, что провалить. Я сама». И надо признать, ошибалась редко. Зато не скрывала одобрения, если видела добросовестное исполнение: «Молодец, я бы и сама так сделала». Помимо всего, она была врагом кабинетных сидений, бумажного творчества, бюрократической круговерти. Жизнерадостный, кипучий уклад школы, дети с их доверчивостью и пытливостью были для матери благодатной средой, и она рано поняла, что только в школе осуществит без помех свои намерения и планы. Здесь она была независимой и могла единолично учить, воспитывать, распоряжаться.

Её педагогический талант был ярким и всесторонним: тонко разбиралась в детской психике, ясно и образно учила, твердо и последовательно добивалась поставленных задач. Я сидел на её уроках как ученик, как наблюдатель и всегда удивлялся живости и сообразительности её учеников. Их не надо было тормошить и заставлять, они с удовольствием втягивались в работу и наперегонки выполняли заковыристые задания. «Научить можно и черепаху – измором и терпением, – говорила мать. – А ты научи легко и интересно – вот где мастерство». И действительно, многие её коллеги давали хорошие знания, но какой ценой! Многократным повторением, огромной затратой времени и сил; на их уроках висела тяжелая скука и бдительный надзор. Мать знала множество приемов, способов, игровых упражнений, которые делали грамматику и арифметику увлекательным занятием. Цепочкой безошибочных и точных вопросов она вплотную подводила ученика к новому знанию, правильному ответу, и у ребенка возникало убеждение, что он сам совершил открытие, сам добился успеха.

Её ученики неизменно выходили победителями на всех смотрах и конкурсах. Александра Владимировна, моя учительница, не раз говорила матери: «Твой троечник у Серафимы или Зои был бы отличником». Так и происходило: троечники матери, переходя в средние классы, начинали получать более высокие оценки.

С первых минут в первом классе дети чувствовали, что перед ними «настоящая учительница» и безоговорочно признавали за ней право учить и требовать. Не признАют – и все старания пойдут насмарку, самый умный наставник сделается мучеником профессии. Мать быстро покоряла самых трудных подростков и делала их верными друзьями. Была в ней та врождённая сила непререкаемости, которая, помимо приказов, настраивает детей на сотрудничество и шаг за шагом сплачивает с учителем. Помню, в старших классах учителя во всех падежах склоняли «хулигана Мухина». Мать пожимала плечами и недоумевала: «У меня он был один из примерных, всегда работал». В 1981 она повезла группу моих школьников из Юрьевки в Севастополь. Восьмиклассница Наташа Бурлачко прислала мне письмо-отчет, и я узнал, что в поезде в течение 3-х суток «Наталья Петровна не давала скучать: в каждом купе выпускали стенгазеты, проводили политинформации, решали задачи на смекалку, пели, встречались с интересными пассажирами и по очереди дежурили. В Севастополе директор гостиницы объявил нам благодарность как самой воспитанной и аккуратной группе».