полная версия

полная версияГравитация и эфир

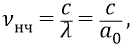

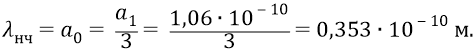

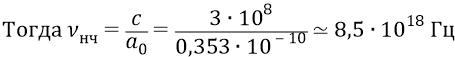

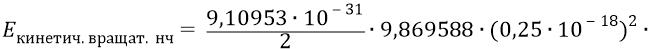

Найдём собственную частоту НЧ-кванта:

где

(начало гамма-диапазона длин волн).

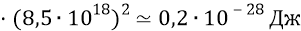

Таким образом, кинетическая энергия вращательного движения «тяжёлого» кванта эфира больше соответствующей энергии «лёгкого» кванта в:

Но при этом полная энергия и тех, и других квантов определяестя только равной для них обоих кинетической энергией их поступательного движения – как энергией переноса в пространстве центра масс их конструкций:

Именно эта энергия всех любых квантов-частиц эфира определяет их гравитационные свойства.

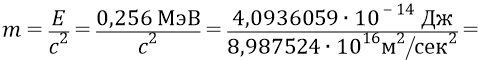

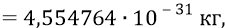

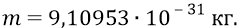

Теория же относительности Эйнштейна всегда эквивалентит полную энергию любой частицы с «инерционной массой», которая для нерелятивистских частиц почти совпадает с их «массой покоя». Поэтому именно масса покоя является у этой теории мерилом инерционности нерелятивистской частицы. И значит если эта теория будет говорить о частице, имеющей полную энергию 0,256 МэВ, то, используя свою вездесущую формулу,

она разделит энергию Е на коэффициент

что будет ровно в 2 раза меньше той истинной массы частицы – «кванта эфира», которая должна быть равна (и в нашей философии, и в Природе, на что мы надеемся) величине

Иначе быть не может (в нашей философии), так как все зарождающиеся частицы в начальный миг Большого Взрыва, зародившись от абсолютно одинаковых гравитационных частиц, не могут иметь разную массу своих преонных колец однотипных конструкций этих, слегка отличающихся по расположению колец, частиц.

Итак, получив от СТО Эйнштейна неверный результат в фундаментальном вопросе, после этого можно, отложив ОТО Эйнштейна в сторонку (она построена на базе СТО), спокойно рассчитывать все гравитационные задачи с помощью закона всемирного тяготения, оставаясь на поле чистой классики, за что школьник, освобождённый от кривых пространств и тензоров, скажет классике спасибо.

Вывод: «тёмной материей» Вселенной, так долго будоражившей умы физиков, являются кванты-частицы эфира и ничего более. Если же физикам нравится не расставаться в их крутых изысках с «тёмной энергией», то они должны умножить массу «тёмной материи» на коэффициент

Какому школьнику может быть не понятен изложенный материал данного абзаца главы?

Самым интересным и «замечательным» свойством (от слова «замечать», причём – замечать даже нашими астрофизиками), этим свойством тёмной материи (эфира) является способность эфира к само-сгущению, особенно заметному, начиная с некоторых вполне конкретных объёмов, подчиняющихся закону всемирного тяготения. Об этой способности эфира к «само-кластеризации» мы уже подробно сказали (с помощью цифр) выше по тексту данной главы. Даже на примере нашей главы «Об увлекаемости эфира Землёй» из второго тома Философии, мы показали, что уже такие массивные объекты – как планеты – способны увлекать за собой эфир. Ещё более способны увлекать за собой эфир галактики. Ещё более способны увлекать эфир скопления галактик и так далее. И наконец, в своей философии мы чётко утверждаем, что такое образование Большой Вселенной как Метагалактика (видимая «вселенная» физиков) способна увлекать за собой весь «тяжёлый» эфир настолько, что между отдельными Метагалактиками этот эфир полностью отсутствует.

И поэтому мы надеемся на то, что, получив от «Философии» подсказку, наши физики получат в руки конкретный инструмент, обладающий конкретными характеристиками, с помощью которого они смогут довольно точно рассчитывать такие эффекты как кластеризация, гравитационное линзирование и другие.

Штучки же физиков насчёт их фантазий о таинственной «тёмной энергии» не так безопасны для развития их науки, как может показаться на первый взгляд. Ведь они до сих пор думают о том, что «тёмная материя» имеет возможность собираться в сгущения (кластеры), а «тёмная энергия» такой возможности не имеет (а её, по их представлениям, во Вселенной 75 %). Действительно, скажем мы, она, энергия, не только не имеет такой возможности, но не должна её иметь. Потому что «энергия» – это просто понятие в науке-физике (если профессионалы об этом забыли, убитые ОТО). Энергия – это характеристика материи. Характеристика даже в страшном сне физиков не должна уметь гравитировать.

Господа физики, 20-ый век уже закончился; пора грамотно «вытряхивать» из ваших формул весь идеализм, которым вы сильно замусорили в прошлом веке вашу прекрасную науку.

Ещё раз. ТО Эйнштейна, с её полу-идеалистическими представлениями, сильно мешает современным физикам нормально развиваться. Ведь это именно она ввела моду на «энергетический» путь развития физики. По Эйнштейну, с его не понятным не только для физиков, но и для самого Эйнштейна

Физики, опомнитесь, забудьте даже само ваше идеалистическое выражение – «форма энергии». У энергии нет никакой формы, но есть лишь вид (название) той или иной энергии. Форма же бывает только у материи.

Также вредным пятном осталось у физиков их представление о том, что частицы это (внимание, школьники!) «энергии возбуждений над вакуумом». Ну то есть: здравствуй, Максвелл; привет твоей эфиродинамике! Конечно, в этом винегрете из идеалистических представлений школьнику нечего делать. И это – хорошо: пусть физики сами переболеют своим идеализмом, не заражая этой фигнёй школьников.

Когда мы говорим (вместе с физиками) о «плотности энергии вакуума» (то есть электромагнитного эфира), то всегда подразумеваем сначала вещество (материю), в качестве которого (которой) выступает электромагнитный эфир. И только после этого, только после обозначения вещества, можно говорить о характеристиках этого вещества, каковыми являются: масса, скорость движения в пространстве, импульс (количество движения), конструкция, частота вращения конструкции в пространстве, «рисующая» в этом пространстве, следовательно, «длину волны» какой-либо частицы. И наконец (мы специально ставим здесь эту характеристику «на конец», чтобы она не застила другие, абсолютно равноправные с ней) – так уж и быть, поставим «энергию». Хотя могли бы и не ставить, потому что она запросто выводится-замещается, например, из импульса и массы.

Физики отошли-убежали от классики (читай – от механики) и спрятались лишь за одной характеристикой – за энергией. Почему спрятались? Потому что с «характеристикой», оторванной от материи, можно вытворять всё, что твоей душе угодно. С ней легко работать. Физикам захотелось лёгкой жизни: пиши себе формулы, верти их и так и сяк математикой. Однако в этом математическом калейдоскопе много случайностей: когда ещё там из разноцветных стёклышек нарисуется-угадается картинка природы физического процесса?

Тоска…

Короче, «главную проблему теоретической физики – проблему космологической постоянной» можно и нужно решить совсем просто: надо поставить на полку истории идеалистическую ОТО. И снова переоткрыть забытую было классику, с её законом всемирного тяготения.

Теперь – поближе к физике.

Оценим момент наступления того события, когда уже может происходить образование нуклонов (барионной материи). Нуклоны, как эфирки состоящие из кварков (роль которых в нашей модели выполняют электроны, позитроны, нейтрино и антинейтрино), могут образоваться-закрутиться только тогда, когда скорость каждого из встречных потоков этих частиц упадёт ровно до скорости света, то есть до той (чуть ниже неё), с которой кварки крутятся по орбите внутри нуклона. Таким образом, этот момент сможет наступть тогда, когда линейная скорость расширения Скорлупы в тангенциальном к радиусу расширения Вселенной направленни упадёт до скорости света.

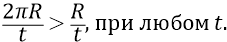

Ещё раз. Дело в том, что первичное закручивание квантов- частиц эфира в Эфирки Метагалактик происходит не точно со скоростью радиального расширения Большой Вселенной, сравнимой с уменьшающимися степенями гравитационных скоростей, но эти скорости движения эфира формируются в тангенциальном направлении, то есть в направлении линейного расширения Скорлупы вдоль расширяющейся окружности распределения эфира разбухающей Вселенной. То есть нам надо оценить тот момент времени, когда скорость расширения дуги окружности упадёт до скорости света. Но тангенциальная скорость расширения дуги (полная дуга равна длине окружности – 2πR) прямо пропорциональна радиальной скорости расширения радиуса (R). Более того, дуга расширяется всегда быстрее радиуса в 2π раз. То есть скорость её расширения больше скорости расширения радиуса:

А это значит, что замедление тангенциальных скоростей движения потоков частиц эфира до скорости света произойдёт не на границе перехода от интервала 7 к интервалу 8 (где скорость расширения радиуса R сравнивается со скоростью света), но явно внутри этого последнего интервала 8.

То есть барионная материя Вселенной, в «лице» нуклонов, образуется через многие миллиарды лет после начала Большого Взрыва Большой Вселенной. В момент перехода от периода 7 к завершающему периоду 8 можно считать, что «кварк-глюонная» плазма уже готова, но она именно в этот момент остаётся пока ещё слишком горячей для того, чтобы из неё «прямо сейчас» начали образовываться нуклоны. Надо подождать «ещё немного». А это «немного» исчисляется наверняка несколькими миллиардами лет уже внутри 8-го интервала времени расширения Большой Вселенной.

Поэтому та чисто энергетическая модель Большого Взрыва современных физиков, когда у них барионы образуются через какие-то доли секунды после Большого Взрыва, не выдерживает никакой критики. Сам же этот их «энергетический путь» – это чисто идеалистическое (фантазийное) направление развития физики. Оно должно быть благоразумно завершено физиками и «прямо сейчас».

Теперь скажем о некоторых непонятках физиков, когда они говорят о «реликтовых гравитационных волнах». Наша модель Вселенной снимает эту проблему, так сказать – в зародыше. Дело в том, что в их модели гравитация распространяется со скоростью света, то есть с такой же скоростью, с какой распространяются, скажем, реликтовые фотоны. Может быть отсюда у физиков пошло-поехало аналогичное название, приклеенное ими и к гравитационному миру вещества. Но у нас гравитация быстрее света в

«Реликтовыми» же в нашей модели могут ещё как-то считаться только те «волны» (гравитационные излучения), которые могли бы приходить к нам «сейчас» от Метагалактик, расположенных на противоположной стороне эфирной окружности Большой Вселенной, то есть от очень сильно удалённых Метагалактик («Вселенных» физиков). Возраст этих излучений может действительно исчисляться многими миллиардами лет. В этом смысле можно сказать вполне определённо о том, что поскольку, находясь на любой отметке времени от начала Большого Взрыва, мы пролетели, замедляясь, значительно меньшее расстояние, чем оттуда же успевала нас всегда прошивать тогдашняя гравитация, со всеми её тогдашними неоднородностями, то теперь мы точно могли бы видеть только те гравитационные «реликтовые» волны, которые приходили бы к нам от какого-то диаметрально-противоположного состояния этих диаметрально-противоположных к нам Метагалактик.

Однако эти далёкие «гравитационные волны» обязаны иметь ярко выраженную неизотропность их прихода (они приходят только с одного ярко выраженного направления противоположного края Большой Вселенной). Следовательно, по этой неизотропности их можно не только отличить от других «волн», но они могут быть полезны нам в смысле поставщиков реального излучения, которое могло бы, при тщательной обработке, помочь в уточнении структуры Большой Вселенной. Всё это надо просто элементарно просчитывать. Эти расчёты, а также множество подобных, вполне могут выполнить школьники, которым почему-то захочется проверить нашу модель. У нас на подобные расчёты просто нет времени.

Гравитационные же излучения («волны» физиков) от Метагалактик, расположенных где-то «невдалеке» от нас по «нашей» дуге расширяющейся окружности Скорлупы Большой Вселенной, обязательно прошивают нас «сейчас» и во множестве. Это точно. И их мы обязаны не только видеть, но изучать всеми доступными нам способами.

Было бы желание физиков.

Хотелось бы сказать и ещё об одной «детальке» в гипотезах физиков о пульсирующей Вселенной. Когда они рассматривают вариант с первоначально сжимающейся Вселенной (у нас она тоже первоначально сжимается), то у них стадия последующего расширения происходит в результате «отскока» («отскока» от точки минимального сжатия). При этом причину этого отскока они представляют смутно. Мы же называем точную причину разлёта только что родившегося в Большой Вселенной электромагнетизма: это инерционный удар в результате резко возросшей инерционности частиц. Что же касается не первоначального сжатия, но любого последующего сжатия пульсирующей Большой Вселенной, то там уже нужно говорить не об отскоке, но просто о прохождении сжимающимся эфиром области «сингулярности» по инерции (с некоторой естественной закруткой-вращением сжимающихся масс в «малую» Эфирку и последующим «разбрызгиванием» по инерции этого сжатого вещества эфира). То есть там работает не столько непонятный «отскок», сколько первый закон Ньютона об инерции, который физические математики не только подзабыли, но, похоже, не изучали на уровне физического понимания процессов. Ещё раз убеждаешься в том, что математиков надо держать в физике под сильным контролем физиков и философов.

Кстати, сама «Инфляционная теория» физиков также страдает непониманием физиками самой причины расширения Вселенной, каковой, безусловно, является «простая» инерция разлетающегося вещества эфира. Но у физиков, далёких пока от простого «механического» пути развития Вселенной (какой рассматриваем мы в нашей модели) причиной инфляции служат всякие («бумажные» – скажем мы) новенькие поля, типа, например, поля Энглера-Браута-Хиггса или так называемого поля – «инфлантон». Такие поля тянут-потянут материю Вселенной (ещё со времён Маха). Мы хорошо понимаем физиков. Ведь им надо было как-то замазывать философскую дыру начального незнания ими причин расширения Вселенной. Хотя бы чем-то: «Вот вам ещё одно белое пятно; закрасим как-нибудь потом, лет через 100».

И наконец, в данной главе мы не можем серьёзно не покритиковать физиков по поводу их представления о «реликтовом излучении». Физики верно представляют себе реликтовое излучение – как почти изотропные потоки «холодных» фотонов, приходящие к нам со всех сторон окружающего нас пространства Вселенной. Однако при этом они не знают (не учитывают) четырёх основополагающих фактов:

1) Физики до сих пор официально считают фотон «точечной» частицей, несмотря на то, что уже есть множество опытных данных о том, что фотон – это, во-первых, протяжённая в пространстве частица, во-вторых, она составная, то есть состоит, следовательно, из каких-то элементарных частиц;

2) Физики плохо представляют себе, каким (именно колебательным) процессом является фотон-частица;

3) Физики гоняют по пространству свои фотоны – фактически в пустоте, хотя мы, например, настоятельно им рекомендуем гонять не только фотоны, но и вообще все любые частицы – только в электромагнитном эфире, погружённом, в свою очередь, в гравитационный «эфир-вакуум»;

4) Физики так и не догадались о действительных источниках реликтовых фотонов.

Этот материал о фотонах можно было бы разместить ещё в главе «Неразгаданная тайна фотона», из 2-го тома Философии. Но там на это у нас не хватило места в книге 2-го тома, и поэтому пришлось прервать главу на одном из самых интересных мест о физике фотонов-частиц.

Итак, физики догадываются о том, что они «видят» не больше, скажем, 1 % всего действительного объёма Большой Вселенной. Мы же не просто догадываемся об этом же, но приводим конкретную Модель Большой Вселенной, достойную, как нам кажется, серьёзного обсуждения. Но вот насчёт робких предположений физиков о том, что современная Вселенная может расшириться ещё на порядок, мы должны с ними поспорить. Наша модель «замедленного ускорения» говорит о том, что из современного состояния, когда радиус расширения Вселенной достиг порядка

Когда физики говорят о том, что Вселенная будет расширяться ещё, по крайней мере, на порядок, то мы видим, что они относятся к этому серьёзному вопросу безалаберно-пофигистски: «Да пусть расширяется, нам что – от этого хуже станет?» Хорошо, что уже сегодня расширившаяся Вселенная достигла у физиков «плоского» (не кривого) состояния. Поэтому они, даже с некоторым облегчением, уже сами как бы говорят общей теории относительности (ОТО) Эйнштейна «большое спасибо» за то, что та им верно послужила на их начальном этапе исследования расширения Вселенной от «точки» до сегодняшней «плоскости». И теперь они фактически попали, наконец, «в прямое пространство»: «Здравствуй, Евклид (Эвклид)!» (то есть – прощай Эйнштейн, но здравствуй Эвклид; уже хорошо, с Эвклидом-то мы попадаем в привычный нам с пелёнок мир пространств, времён и вещей).

И действительно, когда мы со школьниками отмечаем какую-нибудь понравившуюся нам точку на гигантском расширяющемся «резиновом» Шаре Вселенной физиков, а затем берём «микроскоп» и увеличиваем эту «точку-область-заплатку» резиновой оболочки Шарика, то видим, что эта область-заплатка-резинка имеет вполне ощутимую «микроскопом» толщину, а эта область-толщина видится нам нисколько не искривлённой, но весь её «объём» мы видим точно таким же, как если бы он лежал у нас на каком-то плоском столе, полностью выпрямленный плоскостью этого стола. Слушая объяснения физиков о «безграничной, но замкнутой Вселенной», школьник начинает понимать, что он, вместе с пока «маленькой» видимой физиками частью гигантской Большой Вселенной, находится внутри малой области вырезанной им «резиновой» заплатки. И поэтому на него, на школьника, налетают со всех сторон этого «видимого» объёма «реликтовые фотоны» физиков. Школьник начинает понимать, что действительно: «сверху» и «снизу» заплатки этих реликтовых фотонов должно быть явно меньше, чем с остальных «боков» гигантских просторов Шарика Большой Вселенной, куда физики пока не заглядывали. Более того, исследуя уже видимую физиками неизотропность этого излучения, те говорят и себе, и школьнику о том, что, мол, по этой неизотропности можно будет потом догадываться о некоторой структуре Большой Вселенной. Мы тоже обеими руками поддерживаем физиков в этом их справедливом стремлении. Правда, у нас Большая Вселенная – это не столько именно «плоско-непрерывная» надувная резинка, но это Кокон из паутинок. И этот Кокон, пожалуй, может не позволить физикам «реликтить» так, как им хочется на безбрежной резинке Шарика. То есть мы накладываем на «реликтовое излучение» явно более жёсткие требования, чем физики. Это – первое.

И уже это «первое» могло бы подсказать физикам, когда бы те захотели, что неизотропность реликтового излучения гораздо более сложна и более структурирована, чем думают о том физики. То есть у них, с их непрерывно-безбрежной резинкой, «боковые фотоны» приходят изотропными со всех боков (со всех боковых направлений в 360°). Но у нас есть «два бока» – фактически такие же, как у физиков (это те, где Жгут Метагалактики уходит по дуге Большой Вселенной, включая там на этом пути в себя тысячи Метагалактик – как видимых «Вселенных» физиков). Но есть у нас два других «бока», толщина которых фактически равна «высоте» Жгута, то есть равна (в модели Шарика физиков) толщине плоского пространства резинки-заплатки Шарика.

Более того, если дать трём типам этих «толщин» свои какие-нибудь названия, например, «лево-право» по боковой толщине Жгута, «верх-низ» по «высоте-радиусу» Жгута относительно центра Большого Взрыва, а также «вперёд-назад» вдоль «резинки» большой окружности Жгута, натянутого вдоль окружности Большой Вселенной, то наверняка можно будет обнаружить (когда-то «потом») все эти три типа неизотропностей реликтового излучения, что «покажет» физикам ориентацию Нашей Метагалактики в Большой Вселенной. Это – второе замечание.

И ещё более того. Мы уверены в том, что направление толщины Жгута «верх-низ» обязано быть тоньше, чем направление «лево-право». Это следует из того, что даже при том, что где-то «рядом» с «Нашим Жгутом» в направлении «лево-право» лежит на Большом Шарике Большой Вселенной такой же Жгут, а ещё далее за ним в направлениях «лево-право» от нас – множество подобных Жгутов по всей сфере Шарика, то по касательной плоскости к поверхности Шара Большой Вселенной гравитация растягивает каждый Жгут в меньшей степени (там, в направлениях «по касательной», уже нет других эфиров Вселенной), нежели она растягивает-сплющивает каждый Жгут в направлении «верх-низ», откуда («снизу») на эфир Жгута «смотрит» вся масса эфира Большой Вселенной. Хотя, с другой стороны, если соседние Жгуты «слева» и «справа» находятся достаточно «близко» к Нашему Жгуту, то они будут заметно растягивать в эти стороны наш эфир. Всё это надо просчитывать. А эффективность этого расчёта будет только тогда высокой, когда мы своими «гравитационными приёмниками» (которые непременно изобретём) «просветим» дальний космос по радиусу его удалённости от нас, на 1–2 порядка превышающему размеры Нашей Метагалактики («видимой Вселенной» физиков).