полная версия

полная версияГравитация и эфир

Кстати, мы уже говорили о том, что прочность этих жгутиков-паутинок чрезвычайно высока. Настоящие же паутинки как нельзя кстати подходят к нашим сравнениям, потому что реальная паутинка имеет прочность на разрыв вдвое выше, чем прочность на разрыв стального прута, при одинаковых толщинах этих прутьев. Но самым удивительным свойством реальной земной паутинки является то, что при такой колоссальной прочности она умеет ещё и растягиваться в длину, чего не умеет делать сталь. Эластичность паутинки такова, что она может растянуться на одну треть своей длины, прежде чем оборвётся. Наши современные технологи ещё не изобрели такого материала, который бы обладал одновременно теми двумя качествами, которые запросто сами собой получаются у продукта простого земного паучка.

В общем, похоже на то, что Наша Вселенная может быть похожа по своему образу на полый кокон из тончайших паутинок, сплетённых все вместе в некий (тоже – тонкий по отношению к диаметру расширившейся Вселенной) Жгут. Почему мы говорим именно о Вселенной – Коконе, а не о Вселенной – Жгуте? Потому что в первичной гравитационной Космической Снежинке та область первичных гравитационных частиц, из которых произошла – закрутилась каждая вселенная, имеет некоторую «толщину» этой области, в которую (в эту толщину) вполне может быть вписан объёмный Кокон из Жгутов, образовавшихся из гравитационных частиц самых разных их пространственных поляризаций. Сама философия говорит нам о том, что Вселенная не должна быть похожей на некий «сиротливый» тонкий жгутик. Ведь при этом недостаточно эффективно используется весь оставшийся объём пространства – плоскости, которая рисуется нам поверхностью сферы тогда, когда Жгут-окружность описывает полный оборот вокруг своего диаметра. Но при таком множестве исходно разно-поляризованных Жгутов мы получаем полый Кокон из тонких паутинок.

Вернёмся теперь к цифре

Здесь возникает аналогия с действием гравитации Земли на её воздушную оболочку. Вся эта оболочка весьма тонка (меньше 50-ти километров) по отношению к Земному радиусу, большему 6000 км. Разница – два порядка. Но здесь несколько иной состав вещества, участвующего в гравитационных взаимодействиях: здесь «тяжёлые» атомы вещества Земли притягивают к себе «тяжёлые» атомы вещества воздуха. Но «кубик» лёгкого эфира собирается в объём

Но мы по данной теме говорим не о «кубиках» эфира, размерами

Учитывая сказанное, мы можем здесь и сейчас легко ответить на некоторые фундаментальные вопросы астрофизики, касающиеся устройства Солнечной системы. К ним, в частности, относится вопрос о моменте количества движения Солнечной системы. Закон механики гласит, что изменение момента количества движения системы (mVr) может произойти только за счёт внешних воздействий, но не за счёт взаимодействия элементов системы (например, планет) между собой. Поскольку Солнечная система образовалась из вращающегося газопылевого облака, а также поскольку само Солнце образовалось из тех частиц, которые, всё больше закручиваясь к центру системы, вносили таким образом свой момент количества движения, двигаясь всё ближе и ближе к центру, то для сохранения общего момента системы их скорость должна была возрастать на вполне определённую величину. То есть Солнце, по расчётам астрономов, должно было вращаться значительно быстрее, чем оно вращается сейчас (27 суток, при том, что вращение Меркурия вокруг Солнца – 88 суток). Астрономы бьются над проблемой: почему Солнце вращается значительно медленнее, чем оно должно было вращаться по их расчётам? Вторым же вопросом, столь же фундаментальным, является следующий: каким образом момент количества движения мог быть передан из внутренних областей солнечной системы во внешние?

На все такие вопросы, как и на множество других подобных, физики не могут отвечать по одной простой причине: они в 20-ом веке предали эфир. Товарищи учёные, передайте большой привет вашему сегодняшнему Господину – Эйнштейну, который тем не менее, всем вам показывает язык со своего знаменитого фото.

Солнечная система на самом деле состоит не столько из тех «позорных» масс, каковыми являются планеты и даже само Солнце, но она состоит из гигантской массы эфира, собранного в сгусток – звёздную систему. И это именно она, система эфира, вращается так медленно, как заставляет вращаться всё то (планеты), что находится у неё внутри. Конечно, планеты и само Солнце имеют слегка большую суммарную массу, чем та, которая занята только эфиром внутри их объемов. И именно поэтому планеты вращаются слегка быстрее, чем вращается сама система эфира. Причём тот факт, что массы планет вращаются в массе эфира, почти нисколько не влияет на справедливые расчёты, касающиеся моментов количества движения планет. Однако можно указать на один немаловажный факт, совершенно не учитываемый учёными при их подобных расчётах. Ещё в главе «Об увлекаемости эфира Землёй» (2-ой том Философии) мы чётко замечаем физикам о том, что даже такая «небольшая» Земля настолько сильно увлекает вместе с собой «приземный» эфир, что все опыты типа опыта Майкельсона вынуждены отмечать как бы – полное отсутствие эфира, а на самом деле (если хорошенько подумать) – должны отмечать увлечение эфира Землёй.

В этом смысле настоящей механикой здесь будет та, в соответствии с которой физики будут рассчитывать не движение планет – «болванок» в пустоте вокруг газовой «болванки» – Солнца, но рассчитывать движение – вращение планет, окружённых увлекаемым ими эфиром во вращающемся эфире всей Солнечной системы. Вот здесь, для таких довольно сложных расчётов, физикам и понадобится, наконец-то, долгожданная математика, которая ждёт – не дождётся чего бы ей тщательно посчитать, да посчитать не те «болванки», но что-нибудь по заковыристей, да с интегралами и тензорами. Благо инструментария подходящего наперёд заготовлено математиками видимо-невидимо.

Дадим физиком ещё одну подсказку. Поскольку масса вращающихся планет «распушена» увлекаемым ими эфиром, то для тщательных расчётов возможно надо будет учитывать даже эффект трения более быстро движущейся эфирной оболочки планеты в медленно движущемся эфире системы. В этом смысле особое место занимает планета Меркурий, который движется с самой большой среди других планет скоростью, но имеет, во-первых, малую увлекаемую массу эфира, во-вторых же, он движется фактически в самом плотном эфире системы – как в эфирной оболочке самого Солнца.

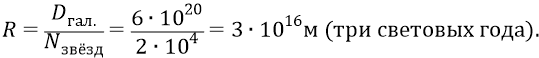

Пойдём дальше в направлении эфирной физики Галактики. Толщина диска Галактики относится к её диаметру примерно как 1:10. Тогда в этом объёме Галактики сами звёзды можно примерно расположить в плоском «квадрате – параллелепипеде» с их распределённым в нём положении:

Диаметр Галактики –

Расстояния между звёздами:

На самом деле эти расстояния равны примерно 10-ти световым годам. Но в порядке мы не ошиблись.

Для того чтобы считать, что весь электромагнитный эфир, пронизывающий Галактику, сосредоточен в тонких паутинках толщиной в

Развивая далее данную тему, можно предположить, что паутинки, пронизывающие Галактику, сплетены в «тонкий жгутик» с количеством в нём этих паутинок:

Метагалактику же пронизывает великое множество подобных «тонких жгутиков», внутри каждого из которых, сечением с галактику, движутся отдельные галактики.

Если расстояния между звёздами в галактике – 10 световых лет, то в метрах это будет:

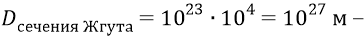

Тогда, при количестве звёзд по «диаметру» сечения «тонкого жгута» –

что фактически равно размеру галактики.

Далее, если принять количество галактик в Метагалактике таким же, как количество звёзд в галактике

то при расстояниях между галактиками –

наш исходный размер Жгута Большой Вселенной.

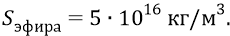

Средняя плотность электромагнитного эфира в этом Жгуте, как мы её вычислили ранее, равна:

Она, естественно, максимально большая (может быть, чуть больше, чем средняя

Сделаем сейчас некоторый промежуточный вывод.

Похоже на то, что нас окружают целые каскады – созвездия согласованных между собой подсказок. Тот, Кто создавал когда-то этот Мир, который мы видим своими глазами и ощущаем своими умами, наверное, жалея нас будущих, рассыпал эти подсказки по всему Космосу для того, чтобы мы, будущие, быстрее развивались. Те же цивилизации, которые долго не замечают это великолепие подсказок, становятся совсем слабыми. И поэтому им вполне может быть суждено погибнуть, потому что они, плохо развиваясь, будут всё хуже и хуже вписываться в развитие того участка Космоса, где они родились и обитают. Здесь нет никакого заведомого равнодушия со стороны Создателя, но есть заведомая Справедливость по отношению к тому Ходу Событий, который Он предположил для будущих Разумов.

В этом смысле наши физики несут прямую ответственность за скорость развития Нашей Цивилизации. А наши философы несут, пожалуй, ещё большую ответственность. И если эти философы будут долго … медлить (если не сказать круче), полагаясь на нерасторопных физиков, то мы все вместе можем запросто «сыграть в ящик», где нам будет справедливое место относительно других Цивилизаций, которые останутся для того, чтобы радовать глаз и ум Создателя.

Что же касается наших примерных прикидок, то их можно охарактеризовать так: «расчёты, сделанные в уме». Как видим, Большая Вселенная может оказаться настолько многовариантной (хотя и жёстко согласованной при этом), что её надо тщательно просчитывать на супер-супер современных компьютерных Системах. Там, в этих расчётах, обязательно будут вырисовываться свои какие-то «местные» подсказки, сделанные уже чистой математикой по каждому разделу физики Вселенной. Вот здесь, на этом этапе, математика способна будет сильно помочь в закрашивании белых пятен недостающих данных. Но контролировать её обязана будет всё та же философия.

* * *Приближаясь к завершению части главы, хотелось бы сказать вот о чём. Мы великолепно видим, что ряд фундаментальных выводов по теме главы сделан благодаря никакой не физике, но только благодаря философии (каковой является, в том числе, интуиция). Без философии здесь нельзя было бы ступить ни шагу. Потому что Вселенная для современного человека – это пока ещё сплошные неопределённости. Можно, конечно, по поводу Вселенной фантазировать, как ведут себя современные физики, но толку от таких фантазий маловато будет.

Ещё мы видим и то, что для проявления самых первых, но смутных пока штрихов будущего для нас образа Вселенной, сложная математика не только ни зачем не нужна, но она способна только навредить философии и засушить на корню первые здравые ростки физики Вселенной. Сложная математика (повторимся) будет нужна потом: для наведения лоска на некоторую будущую вполне завершённую теорию о Вселенной. Но самая элементарная математика, применяемая нами как в данной главе, так и в книге – в общем, способна не отпугнуть школьника от интереснейшей темы, но показать ему, что и он вполне может поучаствовать (вместе с физиками) в решении огромного ряда вопросов, касающихся разных сторон жизни и развития Метагалактики и Вселенной.

На фоне же Большой Вселенной вопросы о жизни и развитии Нашей («собственной») Галактики должны уже сейчас восприниматься школьником как некие «домашние». То есть в Галактике студент или школьник могут и должны себя чувствовать – как у себя дома. Тогда и зародятся у них мечты о реальных полётах к ближайшим к нам звёздам. А уж Солнечная система будет восприниматься как Мать Родная. И нужно ли будет им тратить своё время и труд на идиотизм ещё пока продолжающихся прямо у них под боком войнушек разного калибра? Но сам собой встанет вопрос: каким дяденькам надо сделать, и прямо сейчас, «под зад коленкой», чтобы они не мельтешили перед глазами со своими страшилками всякого рода.

* * *Ещё более приближаясь к концу данной части главы, мы всё же поправим нашу философию о Вселенной, но теперь уже поправим её физикой. Однако сначала ещё раз покритикуем физиков.

Даже если бы физики, говоря о гравитации, учитывали вклад квантов эфира во все гравитационные процессы Вселенной, то и при этом их методика расчёта гравитационных взаимодействий была бы не вполне точной вот по какой причине. Физики, верные ОТО Эйнштейна, рассуждают только об энергиях частиц и об энергетическом вкладе этих частиц в процессы гравитации. Но помимо быстрых частиц, движущихся со скоростью света (фотоны, нейтрино и сами кванты эфира) есть, хотя и малое количество, тех частиц, которые движутся со скоростями на 2 порядка меньшими световых (орбитальные атомные электроны, например). Поэтому при подсчёте энергетического вклада таких частиц в общую «плотность энергии» вещества, растворённого во Вселенной, их ньютоновы массы нельзя умножать на коэффициент

Наш подход к вопросам «тёмной материи» и «тёмной энергии» состоит в том, что мы нисколько не противоречим тому, о чём физики в связи с этим хотят узнать, но у них это никак пока не получается потому, что они боятся предложить хотя бы какую-то модель эфира. Мы же, предлагая эту модель, заведомо поглощаем и воплощаем в жизнь мечты физиков, всегда поправляя их (при этом их стремлении) философией, а следовательно, и физикой – тоже.

Прямо сейчас мы сильно поправим физиков в их философии. Двигаясь чисто по «энергетическому пути», физики лишь смутно представляют себе – что конкретно могут означать эти их понятия о «тёмных» материях и энергиях. И только поэтому они робко предполагают о том, что: наверное «тёмная материя» даёт вклад в плотность энергии на уровне 25 % от всей «энергии» Вселенной, а «тёмная энергия», следовательно, даёт остальные 75 % (не учитывая исчезающе малый вклад барионной материи).

Сначала мы поправим физиков в том, что вклад этой «барионной» материи не просто мал (5 %, как думают о том физики), но он именно исчезающе мал и по нашим оценкам теряется не только в каких-нибудь миллиардных долях процента, но он и того меньше на много порядков.

Второй нашей поправкой будет та, что физикам вообще не надо делить их это «что-то тёмное» на две различные фракции (на «тёмную материю» и «тёмную энергию»), но надо говорить только об одной «тёмной материи» и вот почему. Дело в том, что кванты-частицы эфира, которые только и могут претендовать на роль «тёмной материи» Вселенной (они составляют от всей электромагнитной материи Вселенной 99,999 …..%), не являются «релятивистскими» частицами, несмотря на то, что всегда движутся в вакууме только со скоростью света.

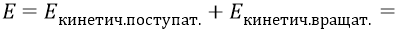

В нашей философии модель – конструкция кванта-частицы эфира почти совпадает с конструкцией электрона. Иначе и быть не может, так как и электрон, и нейтрино, и кванты-частицы эфира возникают в один и тот же миг начальной «Сингулярности» Вселенной. И возникают они по одной и той же «технологии»: путём накрутки преонной массы на возникающие электромагнитные кольца только что рождающихся частиц электромагнитного вещества Вселенной. Поэтому ньютоновы массы всех этих частиц (как количество вещества в них) оказываются практически равными между собой. Энергии же квантов-частиц эфира совпадают между собой с точностью до многих знаков после запятой вот почему. В нашей философии, вытесняя формулу теории относительности –

где V– скорость частицы,

r —радиус электромагнитного кольца её конструкции (

ν – частота собственного вращения конструкции частицы вокруг своей оси.

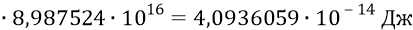

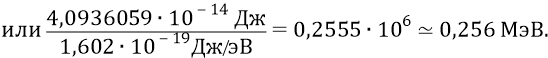

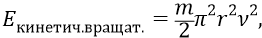

Кинетическая энергия поступательного движения кванта-частицы эфира:

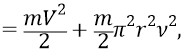

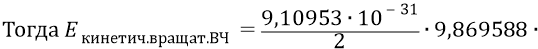

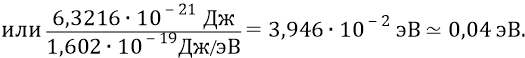

В нашей философии весь электромагнитный эфир Вселенной поделён на 2 типа-слоя его квантов: «атомный» слой низкочастотных квантов и «нуклонный» слой высокочастотных (более «тяжёлых») квантов. Причём низкочастотный слой имеет плотность распределения на 6 порядков (в первом приближении) большую, чем плотность распределения высокочастотных квантов. Но даже если мы будем говорить о «тяжёлых» квантах-частицах, которые меньше внутри любой Метагалактики (а между Метагалактиками Вселенной их, «тяжёлых», вообще нет), то та часть полной их энергии, которая могла бы претендовать на роль «релятивистской» энергии кванта, будет составлять величину:

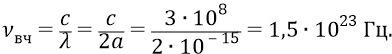

где ν – частота, соответствующая половине длины волны кванта, то есть соответствующая тому расстоянию, на котором «тяжёлый» квант делает внутри нуклона свои пол-оборота вокруг оси, скрепляя там кварки в конструкцию нуклона;

Эта энергия попадает в ИК диапазон энергий квантов. Энергия же вращательного движения «лёгкого» (НЧ) кванта эфира значительно меньше энергии «тяжёлого» кванта.