полная версия

полная версияГравитация и эфир

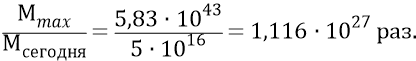

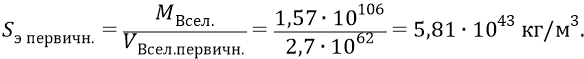

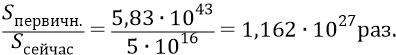

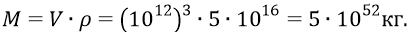

Найдём теперь минимальный объём первичного электромагнитного вещества в первичной Эфирке Вселенной:

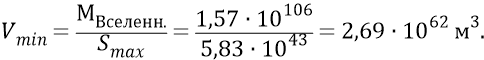

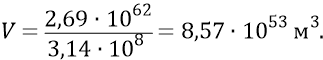

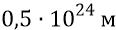

Теперь приведём этот объём к объёму конструкции гравитационной Эфирки по её типу с электромагнитной Эфиркой Большой Вселенной. В последней –

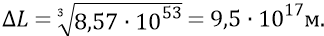

Ребро такого кубика будет определять толщину («диаметр») сечения первичного Тора, как и единичное звено окружности Тора:

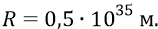

Тогда длина окружности этого Тора составит:

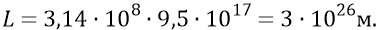

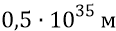

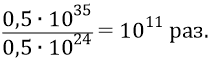

Однако сама структура первичной гравитационной Эфирки вполне может и должна быть более «жирным» Тором-Бубликом, с сечением, допустим, на 2 порядка более толстым по отношению к длине окружности, нежели она у более «тонкой» (плоской) Скорлупы расширившейся Большой электромагнитной Вселенной. Поэтому увеличим ребро куба на порядок, а площадь сечения Эфирки – соответственно на 2 порядка. Тогда длина окружности сократится на те же 2 порядка и составит величину:

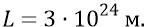

Радиус этой окружности:

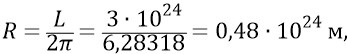

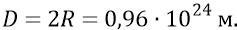

а диаметр

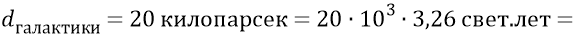

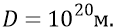

Сравним размер такой первичной гравитационной Эфирки с размером спиральной галактики. Чётко видимый размер галактики составляет величину в поперечнике 20 килопарсек:

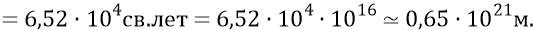

Наша величина первичной гравитационной Эфирки –

Наш вывод по данной теме будет состоять, поэтому, в следующем. Нет ничего удивительного в том, что в объёме гравитационного вакуума гигантской гравитационной космической Снежинки первичные вихри из гравитационных частиц закручивались гравитационными квантами вакуума Снежинки в «малые» области, которые теперь заняты вселенными. Причём эти частицы собирались в каждый объём вселенной из первичных объёмов Снежинки, на порядок или два порядка превышающих максимальный конечный объём каждой современной вселенной. Но затем, после того как гравитационные частицы были собраны в эти первичные Эфирки, на порядки превышающие объёмы будущих вселенных, эти Эфирки каждой будущей вселенной продолжали закручиваться гравитацией Снежинки ещё сильнее, когда они, сжавшись на несколько порядков, достигли объёмов нынешних Метагалактик единичной вселенной. Но и после этого процесс сжатия гравитационных Эфирок не прекратился. Наконец, их размеры, сократившись на много порядков, достигли тех, которые фактически совпали с размерами расстояний между галактиками. И только тогда (когда гравитационные частицы заняли объёмы, на 12 порядков меньшие, чем первичные объёмы – откуда они собирались), то есть размеры этих Эфирок сократились до размеров промежутков между галактиками, только тогда в Снежинке случились многочисленные Большие Взрывы, каждый из которых родил свою Большую Вселенную. А уже внутри каждой из таких вселенных родившееся там электромагнитное вещество, расширяясь 596 миллиардов лет подряд, достигло размеров электромагнитной Скорлупы каждой Большой Вселенной, где и зародились новые «малые» эфирки Метагалактик. А в них затем возникли Разумы, которые научились видеть эти Метагалактики. И эти Разумы, естественно, включают в себя объединённый Разум наших физиков (и не только Разум современных физиков, но и Разум физиков прошлых веков развивающегося Человечества).

Вот такую картину развития лишь малой доли вещества Снежинки рисует нам философия здравого смысла. Может быть когда-то эта картинка зачем-то понадобится современным школьникам. Хотелось бы в это Верить.

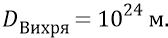

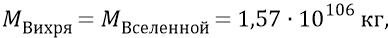

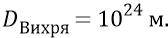

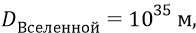

Итак, мы нашли, что Большая Вселенная начала расширяться не с «точки гигантской энергии» физиков и даже не с кубометра гравитационного вещества, но с очень большого Вихря гравитационного вещества размером на 3 порядка большим галактики. Диаметр Вихря:

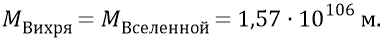

Именно в этом Вихре впервые возникла – родилась электромагнитная масса новых для Вселенной частиц эфира:

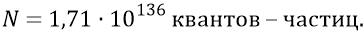

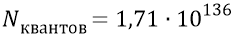

при количестве квантов эфира

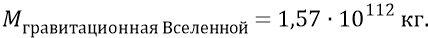

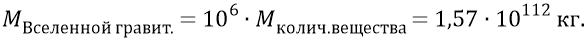

Обозначенная здесь масса – не гравитационная, то есть не инерционная масса эфира, но его масса – как количество вещества (преонное количество вещества). Гравитационная же масса (инерционная) вновь родившегося эфира может превышать эту обозначенную, допустим, минимум на 6 порядков величины:

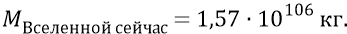

Эта инерционная масса по мере расширения Вселенной будет уменьшаться, и к моменту «сейчас» она достигнет первоначально обозначенной нами величины

Итак, медленно-постепенно разбираясь в физике и в философии Вселенной, мы пришли к следующим Начальным Условиям для Инерционного Большого Взрыва Большой Вселенной.

1. Диаметр первичного гравитационного Вихря:

2. Масса вновь рождённых электромагнитных частиц (ньютонова масса – «количество преонного вещества»):

3. Количество квантов эфира (включая мизерное количество электронов, позитронов и нейтрино):

(оно же – количество первичных гравитационных частиц – как гравитационных ядер, собранных гравитацией в Вихре).

4. Инерционная (гравитационная – «весомая») масса Вихря первичных электромагнитных частиц в самый (нулевой) момент Большого Взрыва:

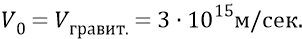

5. Первичная скорость разлетающихся электромагнитных частиц (начальная скорость) равна скорости гравитационных квантов:

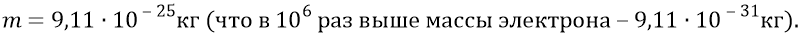

6. Инерционная масса электромагнитной частицы (кванта):

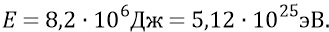

7. Первичная энергия электромагнитной частицы:

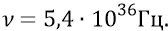

8. Собственная частота первичной электромагнитной частицы разлетающегося эфира:

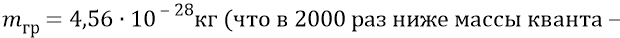

9. Инертная (гравитационная) масса первичной гравитационной частицы в максимально сжатом гравитационном Вихре:

частицы нового эфира).

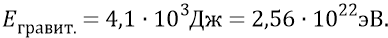

10. Энергия гравитационной частицы Вихря:

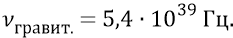

11. Собственная частота вращения гравитационной частицы Вихря:

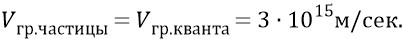

12. Скорость гравитационной частицы в Вихре достигла скорости гравитационного кванта гигантской области Снежинки:

Теперь ещё раз повторим параметры первичного Вихря и сравним их с состоянием Жгута-Эфирки «сейчас»:

1. Диаметр Тора-Вихря:

2. Ребро куба сечения Тора:

3. Сечение эфирного тела Тора:

4. Длина кольца Тора:

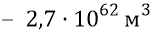

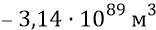

5. Объём эфирного тела Вихря-Тора:

6. Первичная плотность эфира:

7. Современная плотность эфира расширившейся Скорлупы-Жгута Вселенной:

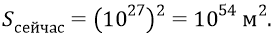

8. Сечение Тора-Скорлупы Вселенной:

9. Длина окружности Тора-Жгута:

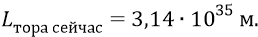

10. Радиус Тора-Жгута:

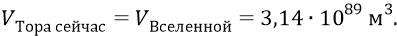

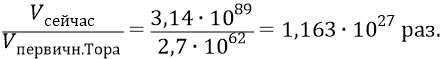

11. Объём электромагнитного Тора-Жгута сейчас:

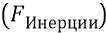

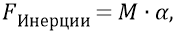

Итак, мы рассматриваем две конкурирующие силы (силу инерции и центростремительную силу) в разные времена расширения Большой Вселенной. Поскольку расширение Вселенной равномерно-замедленное (в первом приближении), то, следовательно, оно в разные времена движения электромагнитного эфира не зависит от скорости этого движения в эти времена, но зависит только от ускорения, которое для этих разных времён всегда одно и то же (почти одно и то же). Значит, сила инерции будет зависеть только от массы какого-нибудь «кубика» вещества. Эта масса (как плотность расширяющейся Скорлупы) всё время уменьшается – обратно пропорционально, надо полагать, третьей степени возрастания радиуса расширения Скорлупы (в первом приближении).

Сравнивая параметры первичного Вихря и параметры современной скорлупы, мы видим, что объём тела эфира в Вихре возрос от величины первичного

За это же время радиус Тора-Вихря возрос от величины

То есть объём Тора вырос более чем на третью степень роста радиуса. Соответственно, отношение плотностей эфира первичного Тора и современного Тора-Жгута:

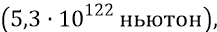

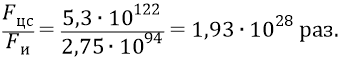

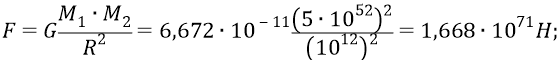

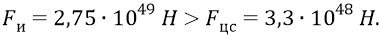

Теперь вернемся к обозначенному ранее противоречию. Почему предварительные расчёты дают такую гигантскую центростремительную силу

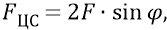

В формуле для центростремительной силы,

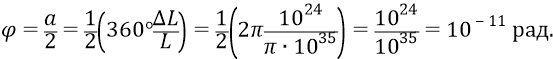

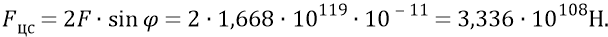

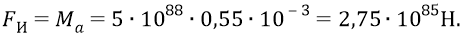

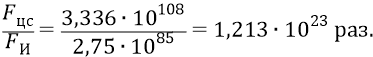

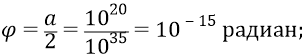

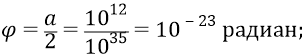

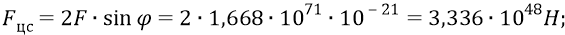

для любого данного «кубика» эфира угол

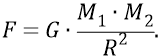

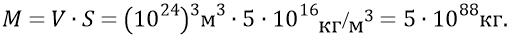

По этой формуле никак не получается уменьшить, допустим, массы гравитирующих «кубиков» эфира, не уменьшая при этом (причём – точно во столько же раз) радиус-расстояние между центрами масс кубиков эфира. Для школьника поясним, что фактически нет никакой разницы в том, какие объёмы «сегодняшнего» вещества мы гравитируем с помощью закона всемирного тяготения. Ведь с уменьшением объёмов гравитирующих «кубиков» уменьшаются и массы вещества этих кубиков, причём уменьшаются «в квадрате» (числитель закона Ньютона). Но одновременно с этим, и в этом же «квадрате величин», уменьшаются и расстояния между этими массами (знаменатель закона). То есть само соотношение «числитель-знаменатель» нам не удастся изменить. Но изменяя (уменьшая) это соотношение по его величинам, мы уменьшаем его абсолютное значение. А это для всей формулы важно, потому что в ней стоит ещё один независимый множитель – G. Кроме того (и это, пожалуй, самое главное), в исследуемом нами неравенстве изменение объёма рассматриваемого кубика эфира приводит к неодинаковым результатам для левой и правой частей неравенства. Так, при уменьшении объёмов гравитирующих кубиков эфира, правая часть

где ускорение «

Пример 1. Уменьшим размеры гравитирующих кубиков на 3 порядка (от размера ребра куба

Тогда формула закона всемирного тяготения для таких кубиков даст следующее значение силы их притяжения:

Угол

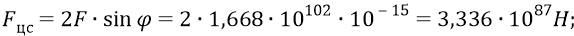

Тогда

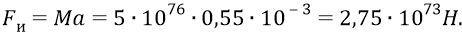

С другой стороны,

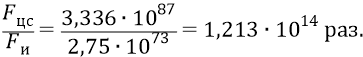

Получили:

Было изначально (для куба с ребром

Мы отыграли у неравенства 5 порядков величины сил. Но что значит «отыграли»? Разве нам кто-нибудь позволит, уменьшая размеры гравитирующих кубиков эфира, уменьшить толщину Жгута эфира Большой расширившейся Вселенной? Ведь мы её честно рассчитали, исходя из многих данных, которые сейчас уже «трогать» нельзя, иначе все расчёты рассыплются. Но у нас нет другого выхода, и мы вынуждены продолжить уже начатое исследование. Поэтому рассмотрим ещё один подобный пример, уменьшив размеры кубиков эфира ещё на 4 порядка.

Пример 2. Толщина Жгута

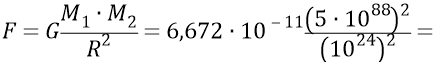

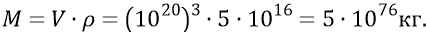

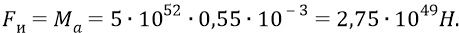

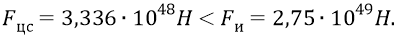

Масса куба эфира:

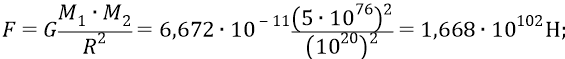

Сила гравитации:

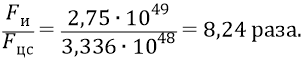

Отношение сил:

У неравенства отыграно ещё 9 порядков.

Пример 3.

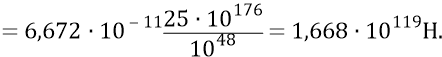

Мы получили неравенство с превышением силы инерции в

Итак, мы достигли желаемого результата:

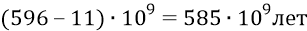

после

от начала расширения Вселенной и за

Эта центростремительная сила продолжит убывать, поскольку расширяющийся Жгут Вселенной в любой его точке становится со временем всё более тонким – «плоским» (Вселенная становится «всё более плоской»). Но одновременно с этим сила инерции продолжит убывать в ещё большей степени, чем будет убывать центростремительная сила. Она (сила инерции) будет убывать за счёт всё ещё остающейся центростремительной силы, стремящейся всё ещё натягивать «резинку» расширяющегося Жгутика.

Через 11 миллиардов лет эти силы сравняются, и расширение Вселенной остановится. Пропадёт сила инерции, но останется сила натяжения «тонкого-претонкого» Жгута (останется центростремительная сила). Вселенная медленно-медленно начнёт Сжиматься, знаменуя начало Эры её Пульсации.

Итак, ещё раз.

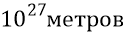

Мы получили нужное нам неравенство сил, которое говорит о том, что если бы эфир был сосредоточен в тонком жгутике толщиной «всего»

то сила инерции

При серьёзном анализе этого положения не может не прийти на ум следующая мысль: а что, если весь «Толстый» Жгут эфира, толщиной

Действительно: почему бы гравитации, в соответствии всё с тем же законом всемирного тяготения, при достижении объёмом эфира («кубиком» эфира) некоторого критического значения, почему бы уже не суметь собрать этот эфир и удерживать его в этом критическом объёме с его критической массой того электромагнитного вещества, которым заполнен этот объём?

На что может быть похожа «тонкая» нить, толщиной в

Но наши «паутинки» эфира, толщиной в