полная версия

полная версияСборник докладов XIII Межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследований в области педагогики, психологии, социокультурной антропологии

В заключение следует отметить, что проведенное исследование позволяет утвердительно говорить о том, что выбор будущей профессии большинства выпускников не является осознанным, поскольку он осуществляется во многом стихийно или под влиянием окружения. Кроме того, несмотря на некоторые положительные результаты, профориентация в современных условиях всё ещё не достигает своих главных целей – формирования у обучающихся профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности.

В связи с этим сегодня необходимо теоретическое моделирование системы, предполагающей комплексную профориентационную работу с будущими абитуриентами, которая позволила бы осуществлять профессиональный выбор с максимальным успехом, с учетом индивидуально-личностных особенностей старшеклассников. Для решения этих проблем необходимо продолжать разработку и внедрение комплексной системы профессиональной ориентации, социального проектирования профессиональной карьеры, направленной на повышение престижа профессий (специальностей), повышение информированности школьников, их родителей, потенциальных социальных партнеров.

Литература1. Арон И.С. Психологическая готовность к профессиональному самоопределению в особой социальной ситуации развития: теория и практика исследования: Монография. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. 248 с.

2. Афанасьева Н.В., Малухина Н.В., Пашнина М.Г. Профориентационный тренинг для старшеклассников. Твой выбор. СПб.: Речь, 2008. 366 с.

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: Академия, 2010. 304 с.

4. Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации. М.: ВЛАДОС, 2001. 320 с.

Изменение мотивационно-ценностного отношения студентов педагогического вуза к учебно-профессиональной деятельности в ходе производственной практики

Рахманкулова Р.Р.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологииОбщеизвестно, что в процессе обучения в вузе непрерывно происходит формирование определенного отношения к учебно-профессиональной деятельности у студентов. Оно изменяется в зависимости от особенностей протекания процесса обучения, наличия успехов и неудач в учебной деятельности. Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме выявил, что формирование мотивационно-ценностного отношения студентов педвуза к обучению в процессе производственной практики изучено недостаточно.

Для понимания сущности мотивационно-ценностного отношения к деятельности, необходимо было рассмотреть такие понятия как «мотив», «мотивация», «ценностные ориентации». В случае с мотивацией к учебно-профессиональной деятельности, мотив является побуждением к учебной деятельности, связанной с удовлетворением познавательных потребностей студента, а также совокупностью внешних или внутренних условий, вызывающих активность и определяющих ее направленность в учебно-профессиональной деятельности.

Изучив субъективные (внутренние) и объективные (внешние) мотивы учебно-профессиональной деятельности студентов педвуза, можно сделать вывод, что для формирования мотивационно-ценностного отношения важную роль играют как внутренние мотивы, основанные на потребностях личности в знаниях, так и внешние, формирующиеся под влиянием внешних источников или условий.

В данной работе мы, анализируя психолого-педагогическую литературу и принимая во внимание идеи некоторых ученых, мы выделили факторы, оказывающие влияние на процесс формирования мотивационно-ценностного отношения к учебно-профессиональной деятельности студентов педагогического вуза, среди которых оказалось прохождение производственной практики студентом.

Приступая к экспериментальной части, мы предположили, что:

– во время обучения в вузе у большинства студентов происходит изменение мотивационно-ценностного отношения к учебно-профессиональной деятельности;

– важным фактором повышения внутренней мотивации студентов является их участие в учебно-профессиональной деятельности (летняя педагогическая практика).

Для доказательства гипотезы нами было организовано и проведено экспериментальное исследование, в котором приняли участие студенты III курса, обучающиеся по направлению бакалавриата «Психолого-педагогическое образование», профиль: «Педагогика и психология высшего и профессионального образования» в количестве 21 человек.

Мы подобрали диагностические методики, направленные на изучение мотивации учебной деятельности, внешней и внутренней, ценностных установок в процессе обучения в вузе, ведущих мотивов: Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой); «Мотивация учения студентов педагогического вуза» (С.А. Пакулина, С.М. Кетько); Методика «Мотивация обучения в вузе» (Т.И. Ильиной). Сравнение результатов данных методик у студентов, проходивших производственную практику в разных условиях (детский оздоровительный лагерь, где студенты работали с детьми в качестве вожатых, педагогов, воспитателей и т.п., и приёмная комиссия, где студенты в основном работали с документами), позволило выяснить, влияет ли включение студентов в учебно-профессиональную деятельность на изменение их мотивационно-ценностного отношения к ней.

Проведённое исследование позволило обнаружить, что показатели по шкале «овладение профессией» значительно ниже в группе «Приёмная комиссия». Мотивы получения диплома у группы испытуемых, кто проходил практику, работая с детьми, значительно ниже, чем у другой группы. Это говорит о том, что для испытуемых данной группы важнее получить диплом, нежели овладеть профессией в полной мере. Однако, в обеих группах среднее значение данных мотивов существенно меньше, чем остальных. Профессиональные мотивы преобладают в группе «Работа с детьми».

«Мотивы престижа». По данным результатам, в группе, где испытуемые проходили летнюю производственную практику, работая с детьми, средний показатель по данной шкале ниже, чем во второй группе. Для испытуемых группы «Приёмная комиссия» важно быть в числе лучших студентов, для них значимо, что о них будут думать родители и окружающие люди.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что мотивационно-ценностное отношение изменяется в процессе обучения, особенно в ходе летней производственной практики. Те студенты, которые взаимодействовали непосредственно с детьми, имеют более высокие показатели коммуникативных мотивов, мотивов овладения профессией и получения знаний. Студенты же, которые проходили производственную практику в Приёмной кампании университета, имеют более высокие показатели по мотивам «престижа» и «получения диплома», что свидетельствует об особой значимости для них статуса обучения.

Учитывая небольшой объём выборки, можно говорить только о первичных результатах, которые могут послужить началом более глубокого исследования проблемы формирования мотивационно-ценностного отношения студентов педагогического вуза к учебно-профессиональной деятельности.

Факторы формирования профессиональных предпочтений студентов педагогического вуза

Самусевич А.А.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. СластёнинаКаждый человек в своей жизни сталкивается с проблемой выбора профессиональной деятельности. Можно ли сказать о существовании варианта, когда человек отдает предпочтение профессии, в которой он не в состоянии добиться успеха? Вряд ли! Для достижения успеха необходимо, чтобы желания студента совпадали с его возможностями.

У человека есть определённый набор особенностей, возможностей, прибегая к которым он отдает свое предпочтение той или иной профессиональной деятельности.

Но что еще сложнее – это процесс реализации себя в выбранной профессиональной деятельности. Каждый студент на момент поступления в вуз имеет конкретный набор предпочтений, которые подвергаются изменениям и трансформации в течение всего обучения.

Процесс самоопределения – вопрос, актуальность которого растет с каждым годом. Это связанно не только с быстрым темпом развития общества, освоением новых техник, слиянием всех сфер жизнедеятельности с техническим прогрессом и рядом других новообразований, но и с тем, что многие профессии утрачивают свою значимость и исчезают. Постоянная смена предпочтений студентов не может гарантировать эффективность его трудовой деятельности и реализации себя в профессии. Четкая постановка целей, способность видеть себя в выбранной профессии, желание совершенствоваться в профессиональной деятельности и совместимость предпочтений и возможностей личности – залог успеха.

В настоящее время студенты сталкиваются с проблемой резкой смены предпочтений после первой производственной практики. Погружаясь в рабочую атмосферу будущей профессии, студенты порой не в состоянии перенести теоретические знания в практику. Под влиянием стресса, страха неудачи многие студенты задумываются о смене своей профессиональной деятельности.

Отдавая свое предпочтение той или иной профессии, человек выделяет её как наиболее приоритетную для него, учитывая индивидуально-личностные особенности, способности, интерес и, конечно, востребованность выбранной профессии.

Успех профессиональной деятельности зависит от множества факторов: наличие знаний, умений и навыков, профессиональные предпочтения, мотивация, индивидуально-личностные особенности и возможности индивида.

Мы предположили, что на формирование профессиональных предпочтений среди прочих факторов влияние оказывает первая производственная практика, с которой студент сталкивается во время обучения в вузе и в ходе которой личность обучающегося подвергается колоссальным изменениям. В процессе прохождения практики возникают противоречия между имеющимся и необходимым запасом знаний, выявляются особенности характера личности, которые могут способствовать или же препятствовать становлению студента как профессионала. При прохождении практики у студента формируется реальное представление о будущей профессии, о необходимых умениях, знаниях и об особенностях и нюансах выбранной профессиональной деятельности.

Работая над исследованием профессиональных предпочтений, мы ставили перед собой цель выявить, какие именно личностные особенности определяют профессиональные предпочтения студентов педагогического вуза. И для этого мы выбрали определенные методики: методика профессионального самоопределения Дж. Холланда [1] и методика «Якоря карьеры» Э. Шейна [2].

Для диагностики профессиональных предпочтений студентов нами было организовано и проведено экспериментальное исследование на базе факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». Всего в исследовании участвовало 27 студентов III курса.

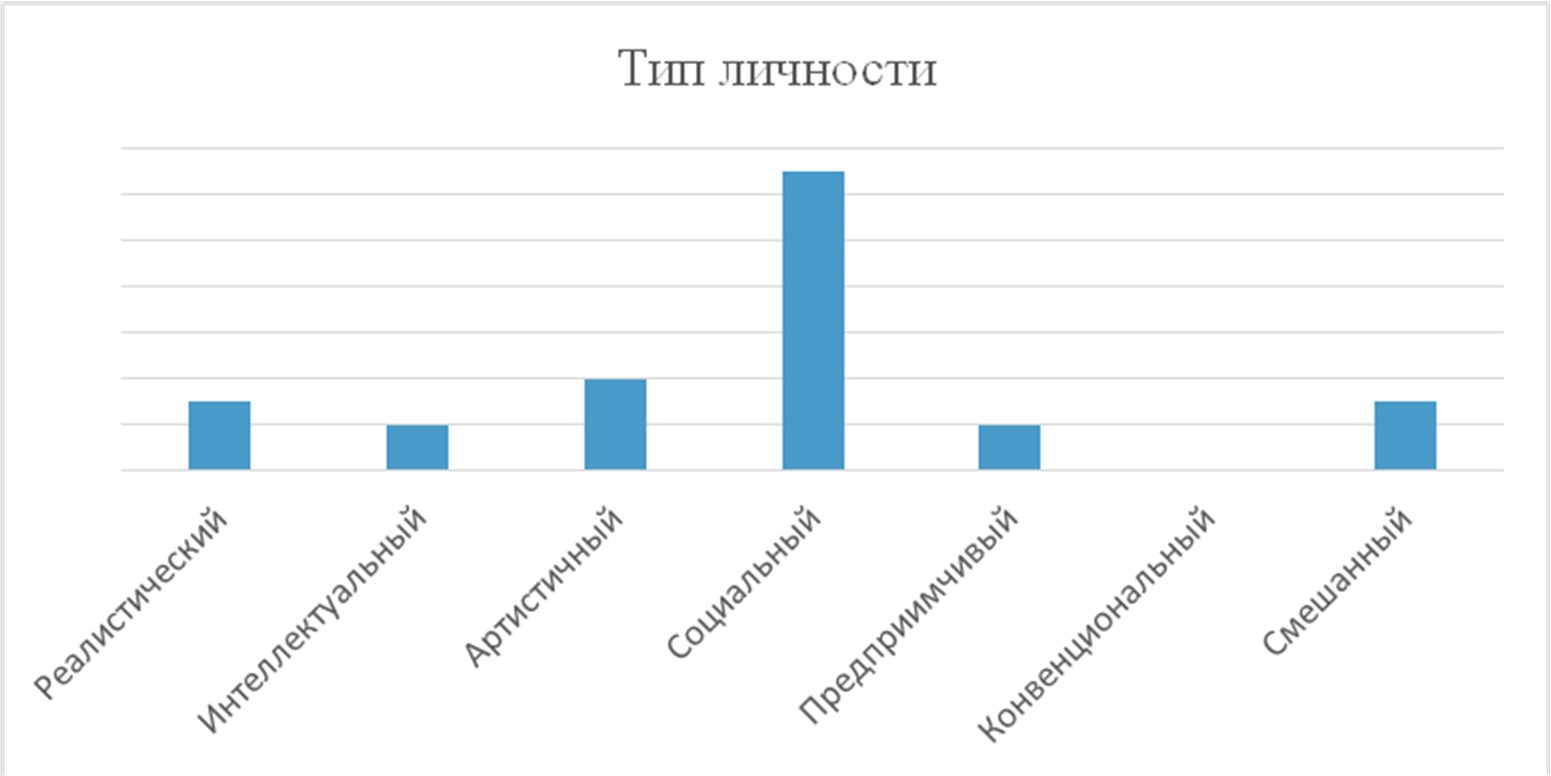

Проанализировав результаты проведённых методик, мы пришли к следующим выводам: по методике Дж. Холланда доминирующим оказался социальный тип личности, что составляет 48% от общего числа испытуемых. Графически результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Определение типа личности по методике Дж. Голланда

Люди с таким типом личности нуждаются в социальных контактах, во взаимодействии с людьми, стремятся поучать, воспитывать. Набор таких характеристик рекомендован для работы в сфере «человек-человек». Именно в этой сфере и будут работать студенты педагогического вуза.

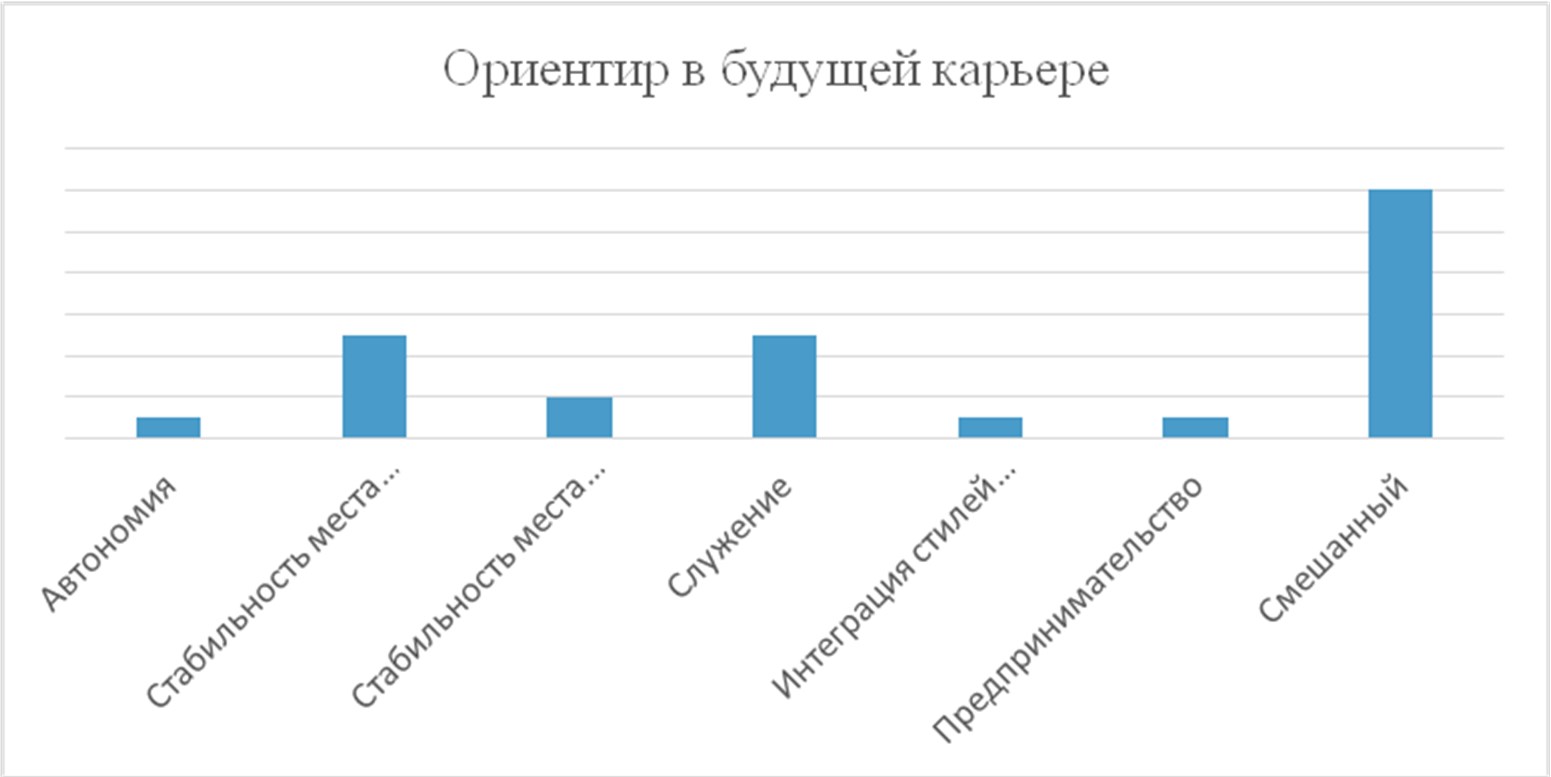

Кроме того, мы изучили вопрос, связанный с собственными ориентациями, интересами и социальными установками будущих педагогов-психологов. Наиболее часто встречающиеся ориентиры в будущей карьере – «служение» (18%), «стабильность места работы» (18%). Графически полученные данные представлены на рис. 2.

Рис. 2. Мотивационная направленность личности на достижение успеха

Данные ориентиры отвечают за желание специалиста приносить пользу другим и за необходимость постоянства в выбранной профессиональной деятельности. Исходя из собственных интересов, студенты сделали выбор в пользу той профессии, где они будут чувствовать уверенность в своих выбранных ориентирах, то есть на формирование профессиональных предпочтений большое влияние оказывают интересы и внутренние ориентиры студентов.

Исходя из нашего исследования, можно сделать следующие выводы: после прохождения первой производственной практики профессиональные предпочтения не подверглись изменению и студенты, столкнувшись с реалиями своей будущей профессии, подтвердили актуальность и достоверность своего раннее сделанного выбора при профессиональном самоопределении.

Пригодность человека к той или иной профессиональной деятельности зависит от его соответствия определенным профессиональным и личностным характеристикам, наличие которых требует профессия. Немаловажно, что для успешной профессиональной деятельности необходимо наличие симбиоза между индивидуально-личностными особенностями, способностями и профессиональными предпочтениями и интересами индивида.

Литература1. Розанова В.А. Психология управления. М., 1999.

2. Чикер В.А. Психологическая диагностика организации и персонала. СПб.: Речь, 2006.

Феномен «зеппинга» в контексте клипового мышления студентов педагогического вуза

Семёнов А.Н.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. СластёнинаВек информационных технологий и множества потоков информации требует тщательной перестройки мышления, способного справляться с бесперебойно поступающими данными. Необходимый способ адаптации человеческого мышления существует в клиповом мышлении. Клиповое мышление не создает прочных связей между объектами, позволяя переключаться с предмета на предмет. В этом состоит преимущество клипового мышления перед понятийным на сегодняшний день.

Трудно отстраниться от процессов внимания при изучении феномена клипового мышления. Современному человеку важно приспосабливаться к меняющимся реалиям окружающего мира. Темп жизни невероятно высок, вчерашние тренды могут быть неактуальными уже завтра. В социальных сетях, по телевидению, через интернет осуществляется непрерывная передача информации. В характеристиках клипового мышления указывают его поверхностность, неспособность к сложным логическим цепочкам, отсутствие целостной картины мира, фрагментарность получения и передачи информации и многое другое. Поэтому необходимо остановиться на важной составляющей клипового мышления – феномене «зеппинга».

В научной литературе «зеппинг» определяется как быстрая смена объекта восприятия. Действительно, оперируя клиповым мышлением, нелегко полноценно углубиться в предоставляемый материал. Мышление неспособно к длительной и осознанной деятельности. Если человека не отвлекают сторонние предметы, такие как телефоны, компьютеры, то ему необходимо самому отвлечься, чтобы вернуть живость и тонус мыслям. Если обратиться к современным исследованиям для изучения поставленного вопроса, можно увидеть тенденции, демонстрирующие, что дети, активно и разносторонне взаимодействующие с гаджетами и компьютерами, гораздо сильнее развивают структуры, отвечающие за переключение и распределение внимания. Лучше развивается вербальный компонент, так как общение в интернете чаще вербальное, чем невербальное. Можно предположить, что постоянное использование смартфонов и компьютеров влияет на способность детей и взрослых концентрировать внимание, которая становится значительно хуже, и это может мешать их обучению. Клиповизация учебных материалов, визуализация при помощи презентаций текста и параграфов учебников, акцентуация на тестах усиленно способствуют формированию клипового мышления у подростков. Велика вероятность, что с годами способность быстро менять объект восприятия лишь усиливается.

В рассуждении о феномене «зеппинга» в клиповом мышлении конструктивным решением будет выяснить, насколько представление о быстрой смене предмета восприятия соответствует действительности, как долго внимание будет удерживаться и насколько продуктивной окажется деятельность человека в процессе концентрации внимания.

Вполне вероятно, что студентам педагогического вуза в будущей практике придется столкнуться с проблемами удержания внимания у воспитанников. Важным шагом в подготовке специалистов к профессиональной деятельности окажется измерение их собственного уровня концентрации, продуктивности и избирательности внимания. Исследование было организовано и проведено на факультете педагогики и психологии ФГБОУ ВО МПГУ. В нем приняли участие 32 студента I–III курсов.

Для диагностики внимания было выбрано 3 методики. Результаты методики Мюнстерберга (табл. «Избирательность внимания») показали высокую избирательность и концентрацию внимания. Обследуемые продемонстрировали преимущественно высокий (37% обследуемых) и средний (30% обследуемых) уровни. Но количество человек, имеющих уровни высокий и выше среднего (67% обследуемых), суммарно больше, чем студентов, имеющих средний уровень (30% обследуемых). Результаты могут свидетельствовать о подтверждении наличия феномена «зеппинга» в рамках обследуемой группы.

Методика «Расстановка чисел» (табл. «Произвольность внимания») направлена на изучение произвольности внимания. Данная методика показывает, что наибольшее число обследуемых имеет низкий уровень произвольного внимания (37% обследуемых). Учитывая, что произвольное внимание требует сосредоточения на объекте при помощи волевого усилия, следует отметить, что не все испытуемые способны к напряжению и удержанию вниманию на протяжении выполнения методики.

Тест Бурдона (табл. «Объем внимания», «Концентрация внимания») позволяет оценить уровень внимания, утомляемости, работоспособности, устойчивости к монотонной деятельности, в которой необходимо поддерживать высокий уровень внимания. По результатам обследования отмечены отличные и выше среднего показатели (37% и 30% соответственно) по шкале работоспособности. Большинство обследуемых все же показали отличные и высокие результаты (54% обследуемых суммарно). Концентрация внимания же распределилась поровну, что вновь указывает на то, что не все обследуемые могут в течение определенного времени удерживать внимание на выполнении той или иной задачи, не способны к монотонной работе.

Таким образом, можно сказать, что феномен «зеппинга» имеет определенные проявления среди студентов педагогического вуза. У них отлично развита избирательность внимания и работоспособность, что позволяет оставаться на связи и не испытывать переутомления от бесперебойно поступающей информации. Однако страдает концентрации внимания, оставляя студентов менее усидчивыми в процессе обучения, в то время как в будущем их работа будет зачастую связана с профессиями, требующими умения полностью сфокусироваться на поставленной задаче или проблеме. Быстрая смена объекта восприятия является безусловным плюсом в повседневной жизни. Но какие знания студент сможет усвоить при отсутствии хорошо развитой сосредоточенности?

Особенности эмоциональной сферы младших школьников, регулярно занимающихся спортом

Трухина С.В.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, кафедра психологии развитияЭмоциональная сфера всегда играет значительную роль в жизни человека в современном постоянно меняющемся мире. Чрезвычайно важно понимание связи эмоций с характером деятельности субъекта, и регулирующей роли эмоциональной сферы в этой деятельности. В младшем школьном возрасте эмоциональное состояние ребенка подвергается значительным изменениях, механизмы саморегуляции ещё только формируются, не всегда ребенку удается справиться с различными внешними и внутренними факторами воздействия. А особенностью эмоциональной сферы спортсменов является собранность, волевые качества, умение контролировать свою эмоциональную сферу, а также меньшая тревожность.

Целью исследования являлось изучение особенностей эмоциональной сферы младших школьников, регулярно занимающихся спортом.

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что эмоциональная сфера младших школьников, регулярно занимающихся спортом, отличается от их сверстников, не занимающихся спортом: наблюдается больше проявлений позитивных эмоций, ниже уровень тревожности, агрессии и фрустрации.

Методологическую основу данного исследования представляют:

– идея С.Л. Рубинштейна о том, что в эмоциях представлено целостное отношение человека к миру и соответствие его поведения (или того, что с ним происходит) его потребностям. «Чувство человека – это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает в форме непосредственного переживания» [3].

– культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, заключающаяся в том, что эмоциональный опыт ребенка является продуктом активного взаимодействия ребенка с окружающим миром.

Исследовательская работа проводилась на базе ГБОУ СОШ 875 ЮЗАО г. Москвы, ДЮСШ № 7 Москомспорта, ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70».

В нашем исследовании принимали участие более 71 человек в возрасте 9-11 лет, обучающихся в 3–4 классах.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались следующие методы исследования: опросник «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка [2], шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина [1] проективная методика «Рисунок «Несуществующее животное»» М.З. Дукаревич, Л.М. Костина, метод статистической обработки данных U – Критерий Манна-Уитни [4].

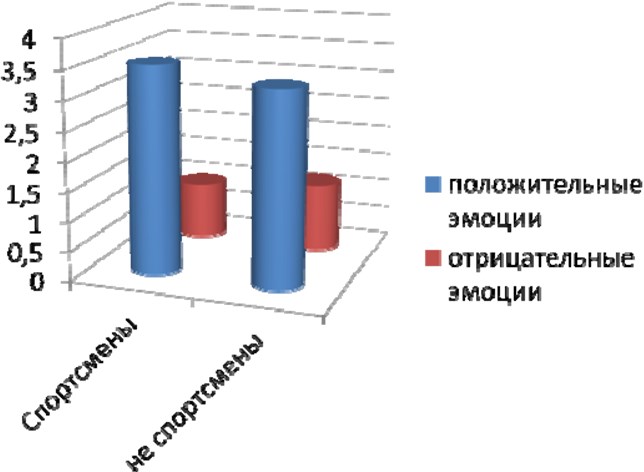

В результате проведенных исследований установлено, что в целом положительные и отрицательные эмоции у младших школьников, занимающихся спортом, и у их сверстников, не участвующих в регулярных занятиях спортом, выражены равной степени (рис. 1).

Рис. 1. Уровень положительных и отрицательных эмоций у младших школьников

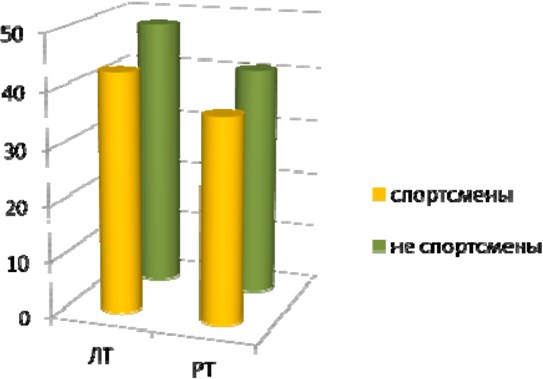

В исследовании выявилось, что уровень личностной тревожности (рис. 2) и фрустрации (рис. 3) у младших школьников, занимающихся спортом ниже, чем у их сверстников не участвующих в регулярных занятиях спортом(p = 0,02; p = 0,024).

Рис. 2. Результаты исследований личностной и реактивной тревожности у младших школьников

А более низкий уровень ситуативной или реактивной тревожности (рис. 2) не подтверждается статистическими данными (p = 0,078).

Рис. 3. Результаты исследований фрустрации и агрессии у младших школьников

Дополнительно в исследовании установлено, что уровень агрессивности и реактивной тревожности у мальчиков, занимающихся спортом регулярно, ниже, чем у мальчиков школьников регулярно не занимающихся спортом (p ≤ 0,05).

А уровень агрессивности, реактивной тревожности у девочек, регулярно занимающихся спортом, не отличается от девочек младшего школьного возраста, не занимающихся спортом(p ≥ 0,05).

В результате исследований эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста, регулярно занимающихся спортом, было установлено:

1. Положительные и отрицательные эмоции присутствуют у младших школьников, как регулярно занимающимися спортом, так и не занимающимися.

2. Уровень личностной тревожности, фрустрации у младших школьников регулярно занимающихся спортом ниже, чем у младших школьников регулярно не занимающихся спортом.

Таким образом, в заключении, можно сказать, что наша гипотеза частично подтвердилась. Эмоциональная сфера младших школьников, регулярно занимающихся спортом, отличается от эмоциональной сферы сверстников, не занимающихся спортом.

Литература1. Психологические тесты для профессионалов / Авт.-сост. Н.Ф. Гребень. Минск, 2007. 496 с.

2. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика // Методики и тесты. Самара, 2001. С. 141–144.

3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 2017. 55 с.

4. Mann H. B., Whitney D. R. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other // Annals of Mathematical Statistics. 1947. № 18. P. 50–60.

Развитие мотивации учебной деятельности у студентов педагогического вуза в условиях смешанного обучения

Трушина М.Р.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. СластёнинаВ настоящее время общество предъявляет к выпускникам вузов высокие требования. Современный студент должен не только овладеть нужными знаниями, умениями и навыками, но и ощущать потребность в своем развитии. Мотивация и устойчивый познавательный интерес при обучении имеют первостепенное значение.