полная версия

полная версияСборник докладов XIII Межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследований в области педагогики, психологии, социокультурной антропологии

Мотивационная готовность – соподчинение «мотивов, наличие в поведении общественных и моральных мотивов (чувства долга). Большое место в формировании мотивационной готовности к школьному обучению Л.И. Божович уделяла развитию познавательной потребности. Ее новый уровень у старших дошкольников выражается в том, что у них возникает интерес к собственно познавательным задачам» [2, с. 37].

Необходимо отметить следующие работы отечественных ученых в области изучения адаптации первоклассников как социально-психологического феномена: Н.И. Вьюнова «Психологическая готовность к школе», Н.И. Гуткина «Психологическая готовность к школе».

«Результатом процесса адаптации является состояние адаптированности. В зависимости от отношения ребенка к школе» [1], его социального статуса в коллективе, динамики, а также результата усвоения учебного материала, участия в общественной жизни и других параметров А.Л. Венгер выделяет три уровня адаптированности первоклассника: высокий, средний, низкий.

Обратной же стороной адаптации ребенка в начальной школе является проблема школьной дезадаптации, которая в свою очередь вызывается двумя группами причин:

– индивидуальные характеристики ребенка: его способности, состояние здоровья, особенности семейной среды, а также особенности эмоциональной сферы;

– влияние социально-экономических и социально-культурных условий: семейное окружение, культурный уровень семьи, ее материальное состояние, ценности и т.д.;

В 2018 году нами было проведено исследование, направленное на изучение социально-психологических факторов адаптации первоклассников к школе. Мы выдвинули предположение о том, что на процесс адаптации ребенка влияет уровень тревожности, самооценки, а также мотивация к учебной деятельности.

В исследовании принимали участие младшие школьники в возрасте от 6 до 7 лет.

В соответствии с целями и задачами исследования мы подобрали соответствующий диагностический инструментарий: методика «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич, методика «Лесенка» В.Г. Щур, методика М. Р. Гинзбург на определение мотивов учения у первоклассников.

На основе полученных результатов был сделан вывод о том, что дети с завышенной самооценкой (60,87%), обладающие средним уровнем стресса (34,8%) с учебным (26,1%) и позиционным (13,04%) мотивом учения проходят процесс адаптации к школе более успешно, чем дети с более низкой самооценкой, уровнем стресса (тревожности), а также иного мотива учения. Таким образом, выдвинутая гипотеза была доказана.

Проблема изучения социально-психологических факторов адаптации первоклассников к школе актуальна на сегодняшний день. Она требует более глубокого и планомерного изучения. Таким образом, нельзя считать наше исследование оконченным. Предполагается дальнейшая исследовательская деятельность, с привлечением дополнительных методов диагностики, а также повторная диагностика с целью выявления динамики особенностей адаптации.

Литература1. Бадьина Н.П. Психологические условия адаптации часто болеющих детей в начальной школе. М., 2004. 195 с.

2. Вьюнова Н.И. Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе: психолого-педагогические основы. М., 2003. С. 37–41.

Особенности учебной мотивации студентов в связи с содержанием профессиональных планов

Марова Л.В.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, кафедра социальной педагогики и психологииВ современном обществе проблема изучения мотивационной сферы человека становится все более актуальной, ввиду усложнения деятельности людей, их поступков, изменяющейся социальной обстановки.

Существует множество научных работ, касающихся изучения мотивации детей и подростков. Этими вопросами занимались Л.И. Божович, Г.С. Костюк, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, П.М: Якобсон и др. Однако особенности мотивации людей юношеского возраста менее исследованы. Мы считаем данную тему очень важной, так как на протяжении всего обучения в высшем учебной заведении, студенты стараются самоопределиться и понять, как они будут самореализовываться в будущем. Их дальнейшие действия будут зависеть от их мотивов и мотивации в обучении. Зная мотивацию молодых людей, возможно построить образовательный процесс эффективнее.

В настоящее время данная проблема требует комбинированных подходов и методов, основанных на знании и использовании как традиционных теорий мотивации, так и последних достижений поведенческих наук.

Прежде чем перейти к сжатому рассмотрению существующих и наиболее распространенных теорий мотивации, важно указать каким объяснением мотивации мы руководствовались. Л.Д. Столяренко определяет мотивацию как совокупность причин психологического характера, объясняющих наше поведение [5].

Существуют два подхода к изучению мотивации профессиональной деятельности. Первый подход основывается на исследовании содержательной стороны теории мотивации. Такие теории основываются на том, какие способности побуждают людей проявлять активность в труде и учебе. Сторонникам такого подхода являются Ф. Тейлор, А. Маслоу, Ф. Герцберг и Д. МакКлелланд [1].

Второй подход к мотивации базируется на процессуальных теориях. Здесь говорится о распределении усилий обучающихся и выборе определенного вида поведения для достижения конкретных целей. К таким теориям относятся теория ожиданий, или модель мотивации по В. Вруму, теория справедливости и теория (модель) Л. Портера – Э. Лоулера [2].

В нашей статье мы хотим рассмотреть особенности учебной мотивации студентов. А.К. Маркова выделяет следующие уровни учебной мотивации:

1. Отрицательное отношение к учителю, преобладание мотивов избегания, ученик объясняет свои неудачи внешними причинами, неуверенность в себе.

2. Нейтральное отношение к учению, неустойчивый интерес, на уроках чувства скуки.

3. Аморфное положительное отношение к учению, преобладание мотива оценки, широкие социальные мотивы, мотивы характеризуются неустойчивостью.

4. Положительное отношение с проявлением познавательных мотивов и интересов.

5. Активное творческое отношение к учению, преобладают мотивы самообразования.

6. Ответственное активное отношение к учению, устойчивая внутренняя позиция ученика [4].

Особый интерес представляет изучение особенностей учебной мотивации студентов в связи с содержанием профессиональных планов, так как данный вопрос рассматривается недостаточно, хотя эта информация крайне важна для организации учебного процесса в вузе. Данное противоречие между практической востребованностью и теоретической неразработанностью и определило актуальность нашего исследования.

Целью исследования является изучение особенностей учебной мотивации студентов в связи с содержанием их профессиональных планов.

Гипотеза: у студентов, желающих работать по специальности, учебная мотивация будет выше, чем у студентов, в чьи профессиональные планы не входит работа по специальности.

Для того, чтобы изучить особенности учебной мотивации студентов в связи с содержанием профессиональных планов, мы провели тестирования 32 студента второго курса факультета педагогики и психологии Московского Педагогического Государственного Университета. В исследовании участвовало 4 юноши и 28 девушек.

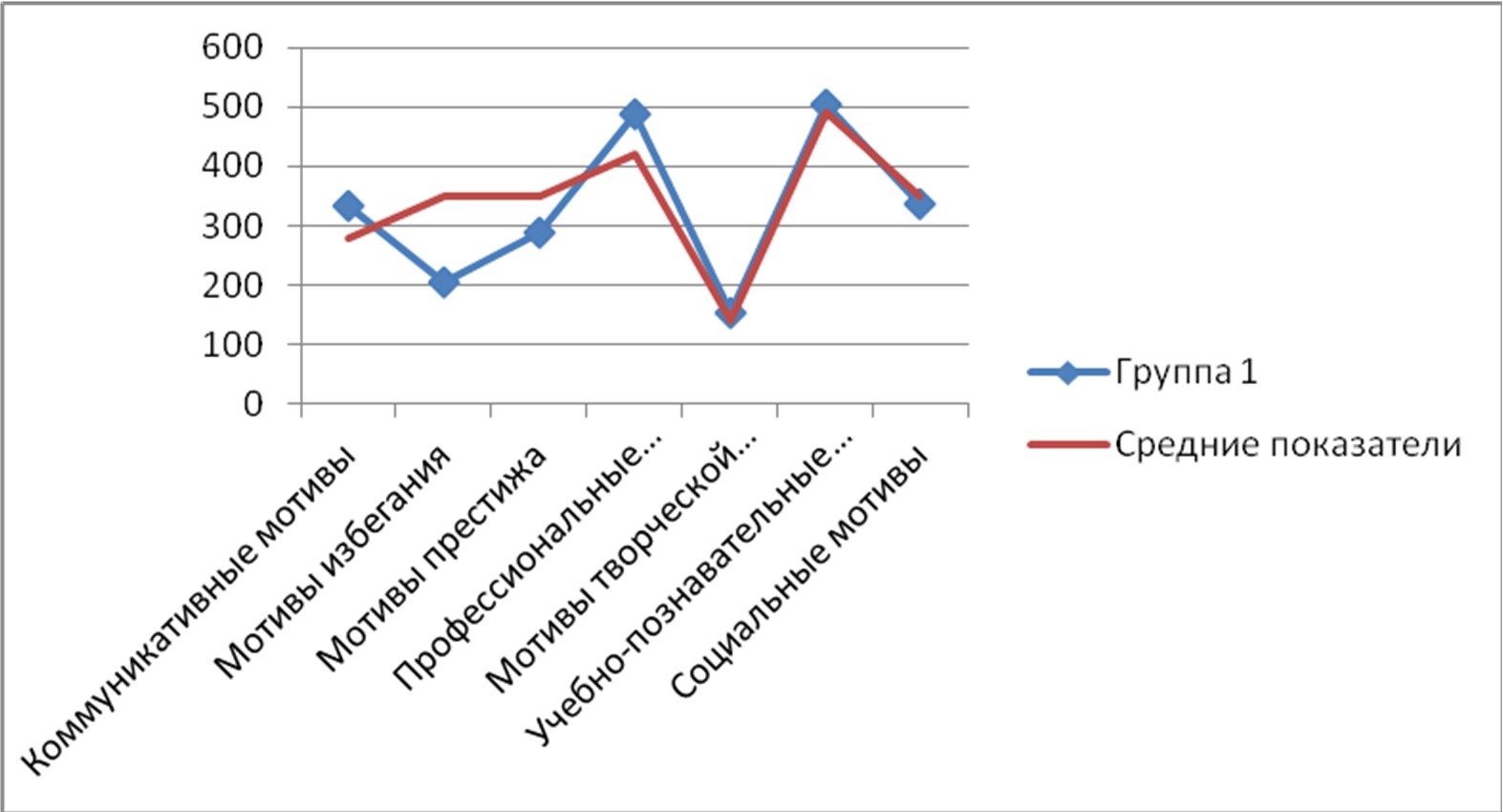

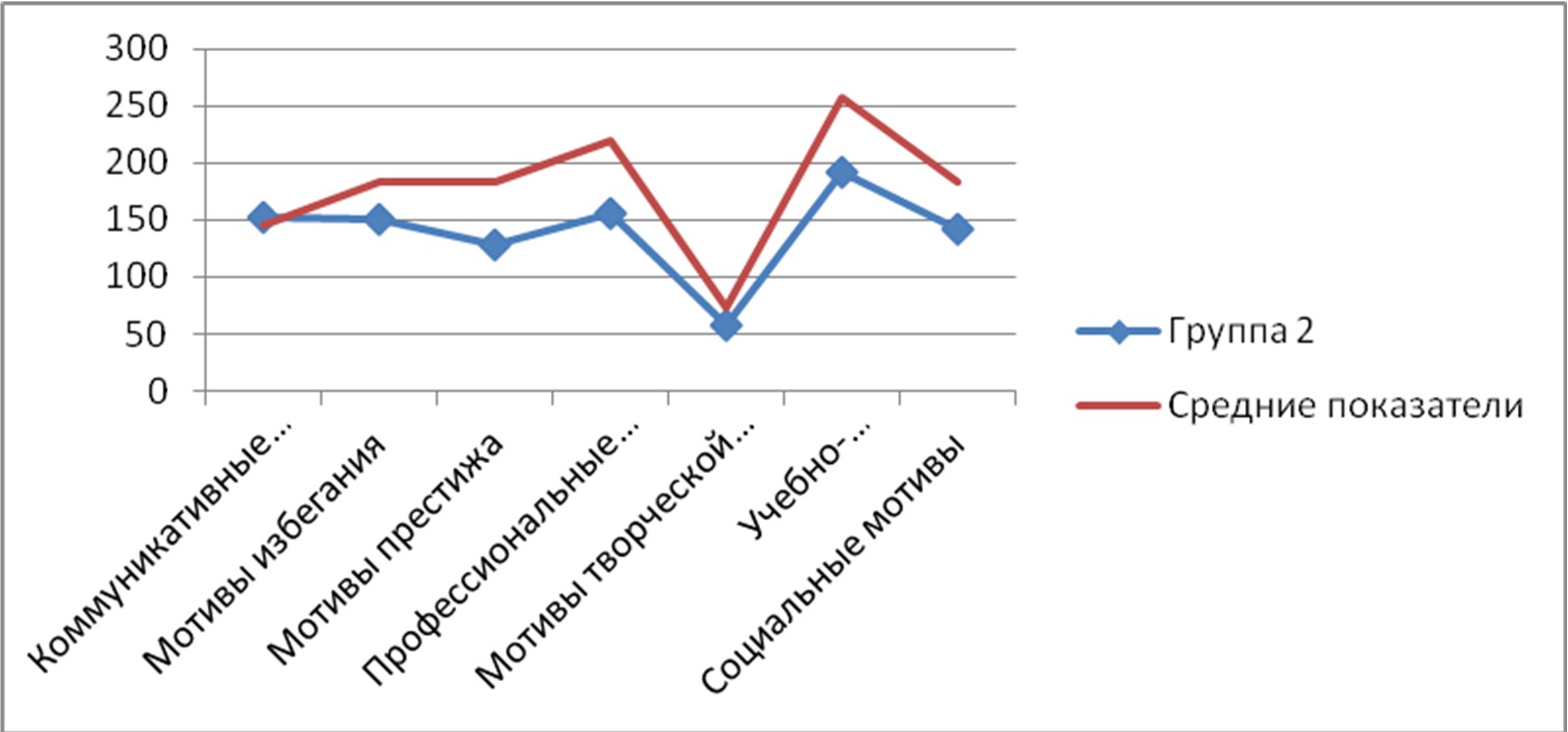

В нашем исследовании мы использовали разделение мотивов учения А.А. Реана и В.А. Якунина, дополненные Н.Ц. Бадмаевой [3]. Это такие шкалы мотивов, как коммуникативные мотивы, мотивы избегания, мотивы престижа, профессиональные, мотивы творческой самореализации, учебно-познавательные и социальные мотивы. Данная методика интерпретируется через подсчет среднего показателя по каждой шкале опросника с учетом количества людей в каждой группе. Сравнение групп происходит через сравнение показателей каждой группы с их индивидуально подсчитанной средней шкалой. Для расчетов мы использовали U-критерий Манна – Уитни.

После проведения опроса, мы выявили, что большинство учащихся (16 человек) желает работать по выбранной специальности или же смежной с ней. 34,4 % (12 человек) опрошенных сказали, что будут работать в другой профессиональной области и 12,5 % (4 человека) студентов еще не определились со своими будущими профессиональными планам.

Ниже представлены графики с подсчетом баллов по каждой шкале мотивов и распределением их по уровню показателей значимости для студентов.

Группа 1 – студенты, чьи профессиональные планы совпадают с направлением их обучения.

Группа 2 – студенты, чьи профессиональные планы отличаются от специальности, на которую они обучаются.

Рис. 1. Учебные мотивы студентов, чьи профессиональные планы совпадают с направлением их обучения.

Рис. 2. Учебные мотивы студентов, чьи профессиональные планы отличаются от специальности, на которую они обучаются.

Результаты исследования, продемонстрированные на графиках, показали, что различные мотивы в неодинаковой степени являются значимыми для студентов с разными профессиональными планами. Мотивы коммуникативные, мотивы избегания и престижа, социальные мотивы имеют одинаковую значимость для студентов, чьи профессиональные планы совпадают с изучаемой ими специальностью, и для студентов, которые в будущем хотят работать в иной сфере деятельности. При этом учебно-познавательные мотивы, мотивы творческой самореализации и профессиональные мотивы имеют разный уровень значимости для студентов двух групп: студенты, чьи профессиональные планы совпадают с изучаемой ими специальностью, в большей степени руководствуются перечисленными мотивами, чем студенты, которые в будущем хотят работать в иной сфере деятельности. Такие результаты вызваны различными профессиональными планами студентов. Мотивация испытуемых с отличными от их специальности профессиональными планам характеризуется меньшей значимостью конструктивных мотивов, таких как, например, мотивы творческой самореализации или учебно-познавательные мотивы. У другой группы испытуемых наоборот, мотивация характеризуется большей значимостью конструктивных мотивов.

Полученные результаты исследования еще раз подтверждают важность желания студентов работать по изучаемой специальности.

Литература1. Бересток В. «Какие существуют содержательные теории мотивации?» / [Электронный ресурс] URL: https://www.syl.ru/article/97476/kakie-suschestvuyut-soderjatelnyie-teorii-motivatsii – 2013.

2. Бересток В. статья «Что изучают процессуальные теории мотивации?», / [Электронный ресурс] URL:https://www.syl.ru/article/99774/chto-izuchayut-protsessualnyie-teorii-motivatsii – 2013.

3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы – СПб: Издательство «Питер», 2000.– С. 434.

4. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: Пособие для учителя – М.: Просвещение, 1983. – 96 с.

5. Столяренко Л.Д., «Психология и педагогика для технических вузов» Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 512 с.

Динамика ценностных ориентаций студентов педагогического вуза

Мацук В.М.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. Сластёнина«Ценности – абстрактные идеи, воплощающие общественные идеалы, выступающие как эталоны должного для какого-либо общества, всего человечества, отдельного человека» [1, с. 422]. Как отмечает В. А. Сластёнин [4], человек постоянно находится в ситуации мировоззренческой (политической, нравственной, эстетической и др.) оценки происходящих событий, постановки задач, поиска и принятия решений и их реализации. При этом его отношение к окружающему миру (обществу, природе, самому себе) связано с двумя различными, хотя взаимообусловленными, подходами – практическим и абстрактно-теоретическим (познавательным). Первый вызван приспособлением человека к быстро изменяющимся во времени и пространстве явлениям, а второй преследует цель познания закономерностей действительности.

Особенно важную роль следует относить ценностным ориентациям педагогов и их будущих коллег, ведь именно они оказывают сильное влияние на детей, зачастую сопоставимое с родительским. Недаром говорят: «Школа – второй дом». В учебнике «Педагогика» В.А. Сластёнин приводит характеристику типичных педагогических ролей по Л.Б. Ительсону, и все эти роли, даже самая отстранённая – информатор – всё равно подразумевает формирующую деятельность. Педагог формирует ценностные ориентации, социальные нормы и этику каждого своего ученика или, по крайней мере, оказывает сильное влияние на ещё только формирующиеся уклады личности.

Формирование ценностных ориентаций – сложный и длительный процесс. Он растягивается на всю жизнь, однако его основная часть проходит в детстве и юности. С.Л. Рубинштейн отмечал [4], что ценность – значимость для человека чего-то в мире, и только признаваемая ценность способна выполнять важнейшую ценностную функцию – функцию ориентира поведения. Ценностная ориентация обнаруживает себя в определённой направленности сознания и поведения, проявляющихся в общественно значимых делах и поступках.

Чтобы определить изменчивость ценностных ориентаций студентов во время обучения в педагогическом вузе, нами было организовано и проведено экспериментальное исследование. В нём приняли участие 36 студентов II курса факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВП «Московский педагогический государственный университет».

Исследование проводилось в течение двух лет. Респондентам была предложена методика Милтона Рокича «Ценностные ориентации». Выбор данной методики был обусловлен точностью получаемых результатов, чёткостью инструкции, достаточной лёгкостью обработки, компактностью и универсальностью – возможностью использовать методику на разных контингентах испытуемых и для решения разных задач, возможности наблюдения тенденций развития ценностных ориентаций исследуемой группы.

Методика М. Рокича «Ценностные ориентации», также известная как тест Милтона Рокича. «Исследование ценностных ориентаций» позволяет исследовать направленность личности и определить ее отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, восприятие мира, ключевые мотивы поступков, основу «философии жизни» [5, с. 250].

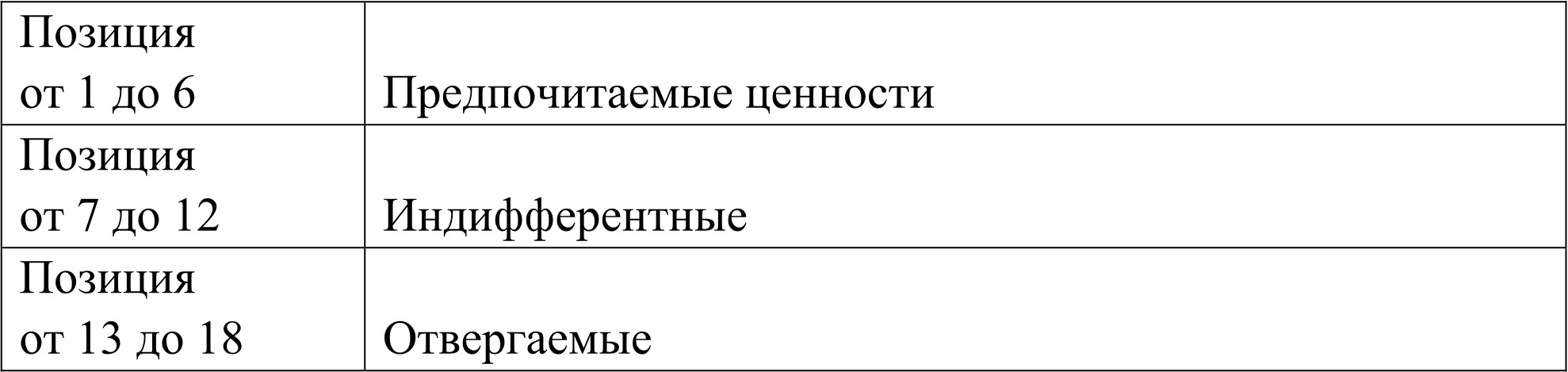

При анализе результатов, полученных по методике М. Рокича, в зависимости от приоритетности мы выделили три вида ценностей респондентов (табл. 1).

Таблица 1

При ранжировании мы выделили «Предпочитаемые ценности» как основную категорию исследования.

«Предпочитаемые ценности» – есть наиболее часто выбранные студентами ценности в обеих категориях (Терминальные и Инструментальные) как наиболее значимые и выделенные цифрами 1–6.

Рис. 1. Терминальные ценности. Рисунок выражает отношение предпочитаемых, индифферентных и отвергаемых терминальных ценностей в процентном соотношении к общему количеству респондентов

На основе полученных данных мы констатируем предпочтение личностно-ориентированных терминальных ценностей, таких как Здоровье, Любовь, Уверенность в себе, а также отвержение таких ценностей как Общественное призвание и Красота природы и искусства.

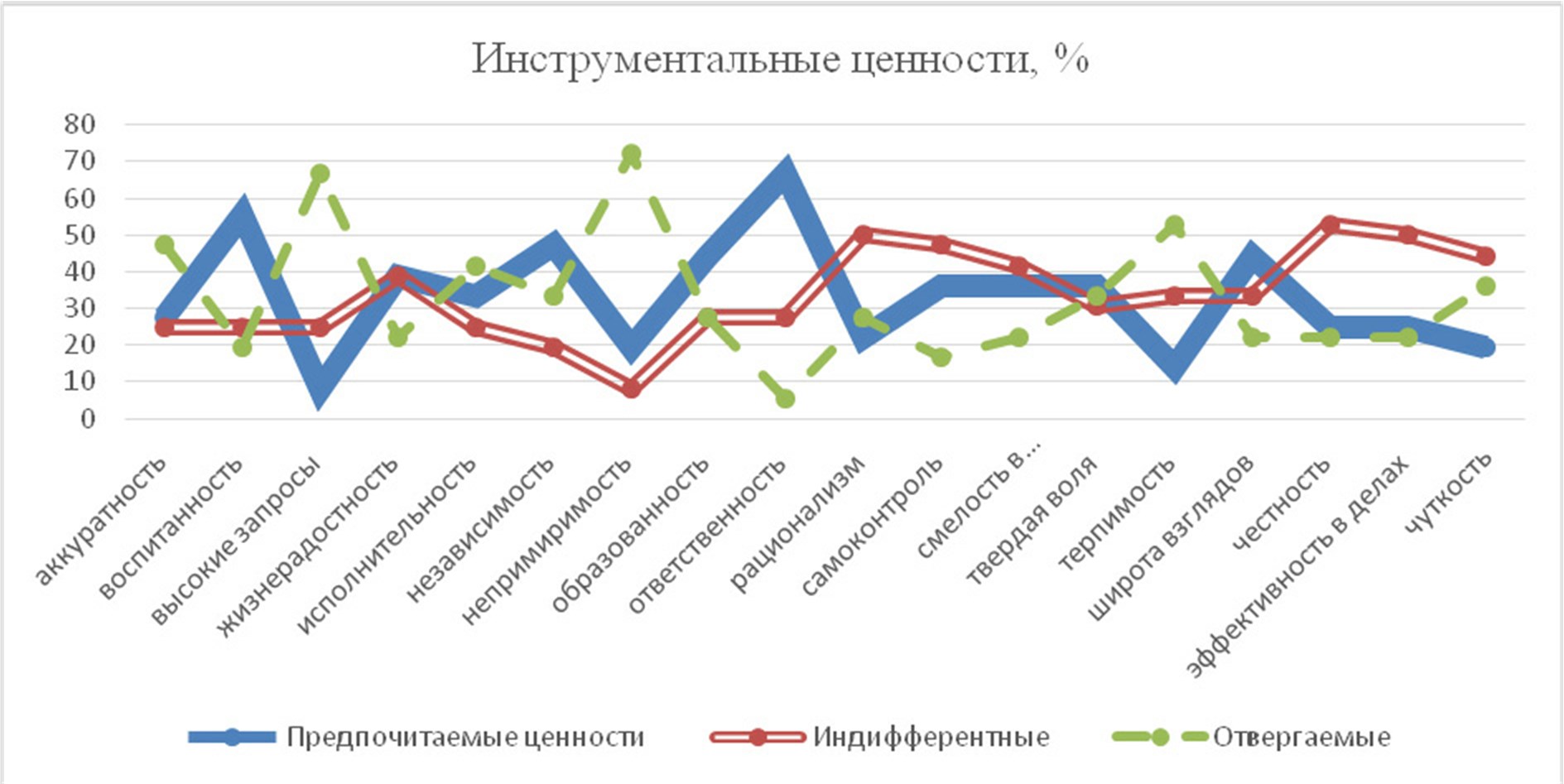

Рис. 2. Инструментальные ценности. Выражает отношение предпочитаемых, индифферентных и отвергаемых инструментальных ценностей в процентном соотношении к общему количеству респондентов

На основе данных о терминальных ценностях второкурсников, мы констатируем предпочтение социально-ориентированных инструментальных ценностей, таких как Ответственность, Воспитанность, Образованность, а также отвержение таких ценностей как Высокие запросы и Непримиримость.

В 2017 году мы провели исследование ценностных ориентаций на основе анкеты Басса [3], в котором приняли участие 36 студентов тогда ещё I курса факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет».

На основе полученных данных в исследовании 2017 года мы можем проследить динамику развития инструментальных ценностей студентов факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет».

В связи с этим мы проанализировали полученные результаты анкеты М. Рокича по инструментальным ценностям и проранжировали их для соответствия анкете Басса.

Рис. 3. Сравнение инструментальных ценностей студентов в 2017 и 2018 годах

Неожиданно на первый план выступает общение со сверстниками, а не основываясь на полученных данных, мы можем предположить, что после напряжённого 11 класса с его заботами и проблемами завершения среднего образования, сдачи ЕГЭ, поступления на I курс университета человек остаётся напряжён, зациклен на учёбе. Так, первый, а затем и второй курс университета даёт студенту ощущение стабильности, и учёба (как у подростков). Этот тезис подтверждают полученные нами результаты – ориентированы на общение (О) – 34%, что на 4% больше, чем на I курсе.

Закономерно, что в этот период стабилизации снижается интерес к учёбе, а повышается к спорту, досугу и всему, что – не учёба и не работа. Результаты нашего исследования показывают, что студенты слабее ориентированы на дело (Д) – 37%, что на 2% меньше, чем на I курсе.

Этот факт вполне объясним. Более того, по-видимому, для многих такой мораторий просто необходим как отдых, как передышка. Опыт такого широкого и разнообразного взаимодействия с окружающей действительностью, даже опыт наслаждения новой «почти взрослой» жизнью, не связанной с одной только учёбой, имеет огромное развивающее значение в юношеском возрасте.

Литература1. Педагогика: Учебник для бакалавров / Л.П. Крившенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева, Т.А. Юзефавичус и др. М.: Проспект, 2014.

2. Педагогика: Учеб. пособие для студентов высших пед. учебных заведений / Под ред. В.А. Сластёнина. М.: Академия, 2013.

3. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности. Учебное пособие / Под ред. В.А. Бодрова. М.: ПЕР СЭ, 2003.

4. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.: Просвещение, 1976.

5. Слотина Т.В. Психология личности: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2016 (Стандарт третьего поколения).

Особенности самопрезентации личности ребёнка дошкольного возраста

Мелехина Л.И.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, кафедра психологии развитияПроблема социализации детей дошкольного возраста является фактором, определяющим дальнейший психологический рост и развитие ребёнка. Самопрезентация детей является залогом успешной социализации, именно потому целью нашего исследования стало выявление способов самопрезентации детей дошкольного возраста.

В исследовании мы предположили, что способы самопрезентации личности ребёнка изменяются в течение периода дошкольного возраста.

Проведено теоретическое исследование особенностей самопрезентации детей дошкольного возраста, в результате которого были изучены различные подходы в понимании самопрезентации.

Феномен самопрезентации интересовал и изучался ещё античными философами, позже более широкое изучение феномена продолжили зарубежные учёные-психологи и только в 90-х годах 19 века феномен стал подробно изучаться отечественными психологами.

Для определения понятия самопрезентации мы обратились к толкованию в английском энциклопедическом словаре. Термин обозначает от английского «самоподача», что значит представление себя окружающим людям.

Существует мнение, что сам термин самопрезентация был введён в XIX веке Дж. Тедеши и М. Риесом. Учёные определяли феномен, как «намеренное, осознаваемое поведение, направленное на создание определённого имиджа у окружающих». Такая трактовка значения феномена самопрезентации дошла и до наших дней и используется в современных трудах учёных.

Мыслители Древней Греции занимались вопросом индивидуализации личности, что способствовало созданию теории об идеальном человеке, а затем и идеальном государстве.

Учения античных философов сформировали две линии развития понятия самопрезентация. Аристотель считал, что образ объекта может сформироваться из взаимодействия с определённой аудиторией, из-за чего создаваемый образ не всегда может полностью соответствовать самому субъекту. Платон рассматривал вопрос самопрезентации как самовыражение субъекта в образе, построенном на социальных требованиях и самосовершенствовании. Учения античных философов стали основой для зарождения понятия концепции имиджа, которое является и на сегодняшний день большой темой для исследования.

Линию Платона поддержал и дополнил У. Джеймс, определивший самопрезентацию как активность, основанную на врождённом свойстве психики самовосприятии, пологая, что человек способен создать свой образ, основываясь на том, как он себя чувствует, не придавая значению социальному окружению.

Линию Аристотеля продолжил в современной теории Дж. Мид, который выделял способность человека к демонстрации различных социальных масок и ролей в разных социальных группах, что позволяет человеку представляться другим людям в наиболее выгодном для них свете.

Р. Викландом была предложена концепция, согласно которой мнение о человеке формируется у него за счёт мнения других о нём. Согласно этой концепции, самопрезентация носит не только коммуникативный характер, но и способствует более полному сознанию личности представлений о себе.

Об объективном самопознании ребёнка в дошкольном возрасте писал Л.С. Выготский. Отечественный психолог изучал самопрезентацию личности ребёнка дошкольного возраста и считал, что образ самопрезентации может выражаться во внешней форме, внутренней и содержании (сама идея), которая отражает внутренний мир личности.

Рассматривая труды отечественных психологов, стоит выделить идею В.С. Мухиной, ставшей методологической основой нашего исследования. В.С. Мухина представила теорию развития личности, формирование которой произошло в процессе воспитания и присвоения человеком внешней культуры. Основными механизмами развития личности являются механизмы индивидуализации и обособления, в проявлениях которой и проявляется самопрезентация личности. Основой самопрезентации детей является осознание ребенком собственных возможностей и присвоенность им социального опыта поведения, что накапливается в процессе развития. Самопрезентация личности ребёнка формируется на основе его собственного понятия себя, то есть на самосознании ребёнка.

Таким образом, рассмотрев личность ребёнка дошкольного возраста в концепции структурных звеньев самосознания, можно прийти к выводу, что развитие каждого звена влияет на динамическое развитие и формирование самопрезентации ребёнка.

В результате теоретического исследования различных подходов в понимании самопрезентации было сформулировано:

Дошкольный возраст является периодом наиболее интенсивного развития и начальным этапом формирования личности, так как в этот период происходит активный процесс социализации и усвоения общепринятых норм поведения.

Изучаемый феномен развития личности ребёнка дошкольного возраста обуславливается как личностной ситуацией развития, так и социальной.

В изучаемый период у ребёнка возникают такие личностные образования, как соподчинение мотивов, усвоение нравственных норм и формирование произвольности поведения, что влияет на его самопрезентацию.

Исходя из теоретических подходов учёных, нами был рассмотрен феномен самопрезентации, как вид проявления активности личности ребёнка дошкольного возраста и формирование определённого образа Я, в процессе которого представляется уникальное наполнение звеньев самопознания. Также в работе феномен самопрезентации рассматривался как осознанная демонстрация содержания компонентов структуры самосознания окружающему миру людей.

Литература1. Мид Дж. Избранное: Сб. переводов / Сост. и пер. В.Г. Николаев; отв. ред. Д.В. Ефременко. М.: РАН ИНИОН, 2009.

2. Михайлова Е.В. Самопрезентация: теории, исследования, тренинг. СПб., 2007. С.13–17.

3. Мухина В.С. Личность. Мифы и реальность. Екатеринбург, 2007. 1072 с.

4. Никитюк Е.В. К развитию представлений об идеальном человеке в греческой литературе V–IV вв. до н.э. // Вестник СПбГУ. 1994. Сер. 2. Вып. 1 (№ 2). С. 48–54.

5. Панасенко К.Е. Особенности самопрезентации дошкольников с нарушением речевого развития: Автореф. дис. … к. психол. наук / Моск. город психол.-пед. ун-т. Белгород, 2005. 22 с.