полная версия

полная версияСборник докладов XIII Межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследований в области педагогики, психологии, социокультурной антропологии

6. Перелыгина Е.Б. Психология имиджа. М.: Аспект Пресс, 2002.

7. Притыко И.Л. Особенности "образа Я" у детей с врожденными пороками развития черепно-лицевой области: Автореф. дис. … к. психол. наук / Современная гуманитарная академия. М., 2012. 30 с.

Адаптация первокурсников в образовательной среде педагогического вуза

Нечетова О.А.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. СластёнинаОдним из важных моментов в жизни каждого человека является период окончания школы и поступления в высшее учебное заведение. С первых же дней своего пребывания в вузе студент сталкивается с новой структурой учебного заведения, новыми требованиями, системой обучения. Таким образом, изменяется вся жизнь молодого человека. От успешности адаптации в образовательной среде вуза во многом зависят профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста.

Несмотря на большое количество исследований по различным вопросам адаптации первокурсников, остаются недостаточно изученными особенности адаптации современных первокурсников в образовательной среде педагогического вуза.

За основу нашего исследования было взято предположение о том, что по наличию связей в группе можно судить об уровне адаптированности студентов в образовательной среде педагогического вуза.

Мы поставили перед собой ряд задач. Прежде всего мы проанализировали психолого-педагогическую литературу и выделили основные характеристики юношеского возраста: ощущение полноценной взрослости, стремление найти свой жизненный путь, профессиональный и личностный, самостоятельность в определении своих жизненных планов.

Далее на основе анализа психолого-педагогической литературы мы рассмотрели проблему адаптации и пришли к выводу, что процесс адаптации не у всех протекает одинаково. Это обусловлено тем, что каждый человек имеет свой специфический уровень социально-психологического развития. Критерий успешной адаптации – чувство удовлетворенности человека социальной средой, в которой он находится, а не просто выживаемость в новых условиях. Студент должен быть способен активно участвовать в образовательном процессе, проявлять заинтересованность в личностном развитии. Помимо индивидуальных особенностей личности, можно выделить следующие факторы, влияющие на адаптацию первокурсника: готовность к обучению в вузе, факторы, связанные с работой сотрудников учебного заведения, внешние факторы.

Состояние дезадаптации возникает тогда, когда студенту не удалось успешно пройти процесс адаптации. Выявление причин дезадаптации первокурсников в образовательной среде педагогического вуза – наша третья задача. Ощущение полной взрослости становится причиной появления проблем, создающих почву для развития дезадаптивного состояния. Так, например, результатом данного ощущения является чувство свободы, связанное с отсутствием ежедневного контроля. Некоторые первокурсники начинают пропускать занятия и таким образом выпадают из вузовской жизни. В университетской системе самостоятельность в обучении становится необходимостью, что может застать врасплох неподготовленных студентов, привыкших к тому, что раньше они получали готовый материал, который было необходимо усвоить. Также причинами дезадаптации могут явиться: повышение требований, предъявляемых обществом к личности, усложнение интерперсональных отношений, сложившиеся стереотипы, связанные с процессом обучения в целом и изучением учебного материала в частности, неправильное планирование и распределение личного времени.

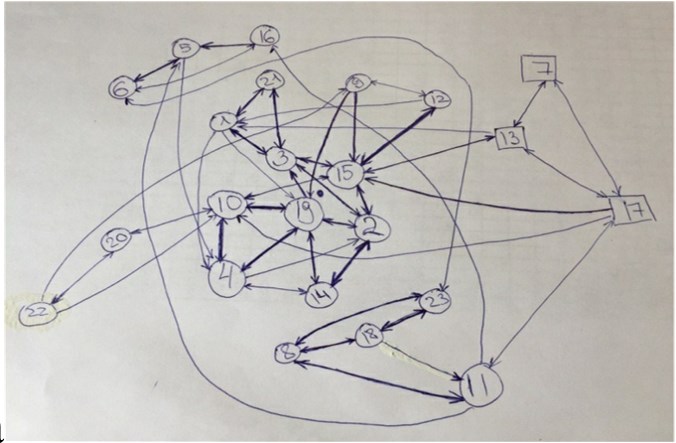

Для того, чтобы выявить степень адаптированности студентов-первокурсников, нами была организована и проведена диагностическая работа на базе факультета педагогики и психологии МПГУ, в которой приняли участие 23 студента. Все приехали из разных городов и до начала учебного года не были знакомы друг с другом.

На основе проведённой нами социометрии было выявлено, что большинство студентов имеют устойчивые связи с кем-либо из одногруппников. Из 23 участников исследования 5 чел. не имеют устойчивых связей со своими одногруппниками.

Рис. 1. Социограмма

Используя метод наблюдения, нам удалось выявить возможные причины такого положения студентов в группе. К.С. (№ 22) не стремится к общению со своими одногруппниками, но она состоит в дружеских отношениях с девушкой из другой группы. И.К. (№ 13) общителен и является самодостаточным молодым человеком, поэтому наличие дружеских связей в учебной группе не является для него необходимостью. Т.К. (№ 17) часто пропускает учебные занятия, что может являться причиной такого положения. А.Д. (№ 9) общительна, но так же, как и К.С., она состоит в дружеских отношениях со студенткой другой группы. М.Б. (№ 7) учится в исследуемой группе не с 1 сентября, т.к. он недавно вернулся из армии, и вполне вероятно, что у него не было достаточно времени, чтобы наладить с кем-то из членов группы устойчивые связи.

Анализируя полученные данные, мы можем сделать вывод о том, что социометрические связи и позиции не являются полным и объективным источником, по которому можно было бы судить об адаптированности студентов в образовательном пространстве вуза. Студенческая жизнь включает в себя гораздо больше аспектов и не ограничивается отношения внутри учебной группы.

Таким образом, гипотеза подтвердилась частично – по наличию связей, взаимных выборов у студента с другими членами группы можно судить о степени его адаптированности, но объективными эти данные станут только в совокупности с другими критериями и показателями адаптированности.

Особенности создания разновозрастных групп во внеурочной проектной деятельности в условиях сельской школы

Опарина Е.В.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологииРазвитие положительного социального опыта учеников во многом обеспечивается тем, насколько успешно ими осваиваются социальные навыки в процессе взаимодействия с учениками разного возраста. В разновозрастной группе «…ученик проходит широкую социальную практику, что позволяет ему легко адаптироваться в любой среде» [4].

Преобразование дополнительного образования подразумевает, что центральным звеном процесса обучения должна выступать разновозрастная группа учеников, в рамках которой происходит индивидуализация процесса, а также расширение социально-практической деятельности ученика. Разновозрастное сотрудничество применяется как «…важный развивающий принцип обучения и воспитания» [3]. Особенностью сельской школы как раз и является широко развитое разновозрастное взаимодействие. Естественно, для создания таких групп главную роль играет социальная среда. К компонентам социальной среды развития относят семейную среду, домашнюю среду, срезу воспитательных и образовательных учреждений, среду общения, социально-культурную среду – именно такие компоненты влияния помогают личности успешно социализироваться в социокультурном пространстве.

Разновозрастное обучение – отличная школа жизни и общения. В таких группах младшие автоматически признают авторитет старших и тем более учителя. Доказанный практикой факт: в классе из детей разного возраста педагогов уважают беззаветно и ни за какие-то конкретные заслуги. Среди учащихся разных возрастов не нужно никому доказывать кто лучше, каждый решает свою задачу по мере возможности. Нет нездоровой конкуренции и желания выделиться поступками, здесь каждый итак отличается от других.

В малокомплектных сельских школах это единственный способ организовать для детей настоящую разнородную среду для живого общения. Обучение в такой группе снижает ежедневное давление на ребенка из маленького деревенского класса, который на каждом уроке находится под пристальнейшим вниманием и в напряженном ожидании того, что именно его из имеющихся двух-трех учащихся сейчас вызовут отвечать. Учащиеся в таких группах могут самостоятельно определять для себя задачу на сегодня. Т.е. педагоги, которые не любят нововведений, нестандартных планов урока, отступлений от привычных программ, и главное, не умеют импровизировать, не смогут сделать такое обучение результативным.

В настоящее время педагогами современной школы успешно реализуется идея разновозрастного обучения, когда организация внеурочного процесса осуществляется в разновозрастных учебных группах [2]. Как считает Л.В. Байбородова, «…разновозрастное обучение – это совместная деятельность детей разного возраста, направленная на решение как общих для всех, так и частных, в зависимости от возраста, образовательных и воспитательных задач» [1].

При организации внеурочной деятельности в разновозрастных коллективах стираются границы классов и связанные с ними сроки освоения содержания курсов, которые незыблемы в традиционной системе обучения. Во-первых, дети разных возрастов (классов) реализуют тот или иной проект вместе, постоянно находясь в одном помещении.

Конечно, существует и проблемы при создании групп разных возрастов, ведь собрать детей с разными характерами, амбициями, требованиями, желаниями, уровнем знаний в одну группу тоже стоит многих усилий. Здесь главное сделать из них команду, а не соперников. В сельской местности это тоже сложность, ведь чаще всего дети с малых лет заняты трудовой деятельностью в семье, их интересы чаще индивидуальны, им сложно коммуницировать вне своего пространства, им сложно нарушить свой текущий ритм жизни. Именно педагог-наставник может сформировать у детей адекватное доверие к жизненной среде, к окружающим людям, к себе самому. С учетом сельского образа жизни учитель может создать свою внеурочную проектную деятельность, которая поможет разрушить границы отличительного развития сельских и городских школьников.

Приведем пример социального проекта для сельских школьников:

Экологический проект «Живём и цветём вместе!»

Миссия проекта: улучшить экологическую обстановку села и его жителей. Показать школьникам, что они могут влиять на своё окружение и жить в чистом и развивающемся месте.

Сельская жизнь – это отдельный мир, ведь село находится, чаще всего, в сотнях километрах от города. Захламление территории бытовыми отходами, которые сами же местные жители вывозят поодаль, загрязнение реки, где купаются дети, вырубка деревьев, ненадлежащее содержание преддомовых территорий. Мы не говорим о стихийном и природном загрязнении, только о загрязнении в котором виновата деятельность человека. Чаще всего сельские жители экологически не грамотны, и относятся к природе потребительски, наша проектная деятельность поможет людям осознать, что если не принимать мер сейчас по устранению экологических проблем, то в скором времени от сельской природы ничего не останется, исчезнет та самая романтика спокойной и полезной жизни за городом.

Цель проекта: развитие экологической культуры у школьников, их родителей, учителей, односельчан. Показать на практике, что чистым село может быть только благодаря совместным усилиям его жителей.

Актуальность: проблема загрязнения природы является актуальной для современного общества. Озеленение городов, сортировка мусора, программы по «Формированию комфортной среды» – всё это делается для гармоничного существования людей и природы. К сожалению, такой прогресс дольше всего доходит до сел. Именно поэтому сельские жители должны организовывать себя сами, чтобы идти в ногу с современным обществом, дышать чистым и свежим воздухом. Школа может стать двигателем этого процесса, объединив школьную и общественную жизнь.

Проект состоит из нескольких программ («Дышим воздухом», «Живём в чистоте», «Речка родная») и осуществляется в три этапа.

1 этап – подготовительно-информационный: на этом этапе происходит изучение материала по проблемам. Лучше всего школьникам разделиться на несколько групп (например, по направлениям программ). Одни могут провести опрос среди местных жителей, которые ответят на главные вопросы (от кого зависит чистота села? Приходилось ли им самим бросать или убирать мусор на улице? Что мешает содержать село в чистоте?). Другие встретиться с Администрацией сельского села, рассмотреть нормативные документы, проанализировать материалы, напечатанные в СМИ. Так как группы разновозрастные, будет лучше, если старшие возьмут шефство над младшими и помогут с анализом и обобщением информации. После того как основная работа будет проведена, расставлены приоритеты, поставлены задачи и цели (дети в полном составе рефлексируют на тему экологической проблемы), можно переходить к следующему этапу.

2 этап – практический: на этом этапе происходит действие. Несколько инициативных команд организуют жителей села, которая включает в себя: уборку мусора на территории села, очистка реки и её берегов (администрация может помочь с техникой), озеленение села (посадка деревьев на территории, спиливание аварийных деревьев и сухих веток). Задача педагога контролировать направление проекта: подготовить материал и рассказать о чистых селах, о том, как следить за чистотой, каким было село и что изменилось сейчас. Школьники могут разработать негласные правила для содержания чистоты в родном селе.

3 этап – заключительный: обязательный анализ действий. Каждый ученик рассказывает о своей деятельности в этом проекте, что было сложно, что легко, получилось ли достичь поставленных целей, решены ли проблемы. Рассказ может сопровождаться презентацией, рисунками или фото-видео материалами.

Такой проект поможет выявить наиболее актуальные экологические проблемы села. Дети смогут самостоятельно улучшить жизнь своих односельчан, благоустроить родное место, объединить с помощью общего дела сельский социум.

Литература1. Байбородова Л.В. Внеурочная деятельность сельских школьников // Народное образование. 2013. № 1. С. 227–233.

2. Создание разновозрастных групп учащихся в урочной и внеурочной деятельности как один из эффективных способов повышения качества образования: Сб. статей и научно-методических материалов / Под ред. А.О. Кравцова. СПб.: НОУ «Экспресс», 2012. 155 с.

3. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. М.: Просвещение, 1981. 192 с.

4. Третьяков Н.Ф. Социальная активность личности: Автореф. дис. … канд. филос. наук / Томский гос. университет им. В.В. Куйбышева. Томск, 1972. 19 с.

Повышение мотивации старшеклассников к осознанному выбору профессии

Петрова А.А.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологии профессионального образования имени В. А. СластёнинаВ современном мире профессиональное самоопределение – очень важный и ответственный этап жизни каждого человека. На профессиональный выбор старшеклассника могут влиять различные факторы: семья, друзья, общество, СМИ. И юноша или девушка, стремящиеся не отставать от друзей или не перечить родителям, или выбирать наиболее престижную работу, под давлением внешних источников могут принять неверное профессиональное решение, которое приведёт к неуспеху в будущем. Поэтому очень важно организовывать деятельность старшеклассника таким образом, чтобы он смог, разобравшись в собственных интересах и способностях, сделать осознанный профессиональный выбор.

Мы исследовали феномен мотивации и выяснили, что профессиональная мотивация и профессиональные интересы всегда существенным образом влияют на успешность деятельности, в том числе и в процессе обучения. Отношение к профессии, мотивы ее выбора являются чрезвычайно важными факторами успешности профессионального обучения.

В нашем исследовании мы исходили из предположения о том, что уровень мотивации старшеклассников к осознанному выбору профессии повышается, если:

– проведена диагностика профессионального самоопределения старшеклассников;

– изучены и учтены способности и склонности старшеклассников;

– организована просветительская и консультативная работа со старшеклассниками;

– разработана программа повышения мотивации старшеклассников к осознанному выбору профессии.

Экспериментальное исследование повышения мотивации старшеклассников к осознанному выбору профессии проводилось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» Московской области, г. Дзержинский. Выборка составила 50 обучающихся 10–11 классов, в возрасте от 16 до 18 лет. Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе осуществлялась диагностика профессиональных предпочтений и мотивов выбора профессии с помощью таких методик, как авторская анкета «Мои профессиональные цели», методика Л.Н. Кабардовой «Опросник для определения профессиональной готовности» и методика «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой. В результате первичной диагностики мы выяснили, что больше половины старшеклассников не определились с будущей профессией (ответ: «да, выбрал» предпочли 20 обучающихся, что составляет 40% от общего числа исследуемых; ответ: «нет, не выбрал» отметили 30 человек, что составляет 60% от общего числа исследуемых), большинство старшеклассников не готовы к выбору профессии: у 17 человек психологическая готовность к выбору профессии высокая, что составляет 34% от общего числа исследуемых, у 24 человек психологическая готовность к выбору профессии средняя, что составляет 47% от общего числа исследуемых, у 9 человек психологическая готовность к выбору профессии низкая, что составляет 18% от общего числа исследуемых. Мы заметили, что при выборе профессии старшеклассники ориентируются в основном на внешние мотивы, такие как престижность и высокооплачиваемость.

Проанализировав полученные данные, мы разработали программу, целью которой являлось повышение мотивации старшеклассников к осознанному выбору профессии. Основными формами работы являются классный час с использованием мини-лекций и тренинговых упражнений, направленных на просветительскую деятельность с возможностью отработать полученные старшеклассниками знания на занятии. Программа включает в себя 7 занятий, каждое из которых направлено на изучение конкретной темы. По проведению данной программы мы планировали сформировать у старшеклассников позитивное отношение к труду, вооружить их знаниями о профессионально важных качествах и о профессиях в целом, а главное – развить и повысить мотивацию старшеклассников к осознанному выбору профессии.

После проведения программы повышения мотивации старшеклассников к осознанному выбору профессии мы провели вторичную диагностику. Мы можем сделать вывод о том, что старшеклассники стали уделять больше внимания не только своим интересам, но и своим способностям. Они стали соотносить свои способности и возможности со своими профессиональными предпочтениями. Если раньше они могли объяснить свой профессиональный выбор только посредством своего интереса, то сейчас среди факторов, которые называют старшеклассники, преобладающим становится мотив соответствия профессии способностям старшеклассника. Мы можем сказать, что цель и задачи нашей программы выполнены: старшеклассники стали более осознанно и ответственно относиться к своему профессиональному выбору, что подтверждает гипотезу нашего исследования.

Возможности психологического тренинга как средства профориентации старшеклассников

Печенкина Е.Н.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. СластёнинаКаждый подросток в своей жизни сталкивается с трудностью выбора будущей профессии. Одним из факторов неправильно принятого решения в юности является недостаточный учет личностных особенностей старшеклассника.

Вопросы профессионального самоопределения, профориентации и трудоустройства молодёжи в современной России приобрели особую актуальность в связи с глубокими социальными изменениями, резко возросшим количеством разнообразных факторов, влияющих на облик современных юношей и девушек. При этом изучение проблем самоопределения в юности является особо социально-значимым направлением научно-исследовательской деятельности. Молодые люди, которые не сумели в положенный срок разрешить задачу самоопределения, не становятся социально полноценными личностями, они остаются в психологическом статусе подростка. Поэтому оказание подрастающему поколению помощи в создании целостного жизненного замысла – социально значимая задача, для решения которой необходимо детальное изучение феномена готовности старшеклассников к самоопределению.

В нашем исследовании мы исходили из предположения о том, что психологический тренинг является эффективным средством профориентации старшеклассников, если он:

– углубляет знания старшеклассников о мире профессионального труда и актуализация уже имеющихся знаний о профессиях;

– стимулирует готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению;

– повышает у старшеклассников уровень профессиональной зрелости, то есть способность сделать профессиональный выбор, используя при этом собственные ресурсы и имеющуюся информацию.

Прежде всего мы дали характеристику профессиональному самоопределению. Профессиональное самоопределение представляет собой активный и долговременный процесс самостоятельного осознания своих профессионально-психологических возможностей, нахождение смысла выполняемого труда [3].

Готовность к самоопределению – это система, элементами которой являются способности, навыки, личностные черты, способствующие осознанному и адекватному выбору своих жизненных позиций [1]. Психологическую готовность к профессиональному самоопределению можно представить системой когнитивных, практических, мотивационных и личностных компонентов.

Одной из эффективных форм активизации процесса профессионального самоопределения старшеклассников является тренинг, в рамках которого ведется работа над созданием образа успешного профессионального будущего, с осознанием своих мотивов профессионального выбора, ценностей и целей.

Исследование было организовано на базе ГБОУ СОШ № 2090 города Москвы. В нём приняли участие 96 учащихся двух старших классов, из них 40 мальчиков и 56 девочек. Возраст испытуемых – 15–16 лет.

Эмпирическое исследование проходило в три этапа:

На первом этапе была проведена диагностика профессиональных намерений испытуемых старшеклассников при помощи методики определения профессионального личностного типа Дж. Голланда, «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) и «Профессиональная готовность» (А.П. Чернявская). На этом же этапе для выявления типичных ошибок, совершаемых старшеклассниками при выборе профессии, проведено анкетирование испытуемых.

По результатам тестирования испытуемых по трем методикам и анкетирования был сделан вывод о недостаточно высоком уровне развития у них готовности к профессиональному самоопределению. Большая часть принявших участие в исследовании старшеклассников не готовы к принятию на себя ответственности перед выбором дальнейшей профессиональной деятельности, не имеют устойчивого решения, как и где получить выбранную специальность.

Цель второго этапа заключалась в разработке и реализации тренинга, цель которого состояла в создании психолого-педагогических условий, в которых наиболее эффективно активизировалась стимуляция готовности старшеклассников к выбору профессии. В основу тренинговых занятий положен, в основном, теоретический подход Д. Сьюпера, согласно которому люди склонны выбирать профессию, отвечающую сложившимся у них представлениям о себе [2]. А также основой построения тренинговых занятий стало использование индивидуально-личностного подхода, который направлен на создание условий для развития субъектов образовательного процесса.

На третьем этапе на основе анализа полученных в ходе повторного анкетирования данных были выявлены следующие изменения.

Проведенный тренинг помог испытуемым старшеклассникам определиться с выбором профессии, сомнения большинства обучающихся по поводу правильности выбора практически исчезли. Старшеклассники стали интересоваться, какие профессии актуальны на данный момент, пробовали «примерять» их на себя.

То есть мы можем констатировать, что проведенный нами тренинг помог осознать большинству опрошенных обучающихся серьезность и важность учета своих личностно-индивидуальных особенностей при выборе профессии.

В ходе повторного тестирования испытуемых по методике А.П. Чернявской «Профессиональная готовность» [4] выявлялась эффективность проведенного тренинга по формированию готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению.

В ходе анализа полученных результатов была выявлена положительная динамика уровня сформированности готовности испытуемых старшеклассников к профессиональному самоопределению по всем шкалам методики.

Был сделан вывод об эффективности проведенного тренинга и о том, что гипотеза исследования нашла свое подтверждение.