полная версия

полная версияСборник докладов XIII Межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследований в области педагогики, психологии, социокультурной антропологии

Общеизвестно, что на формирование личности в семье влияют такие факторы, как порядок рождения, стили воспитания, личностные особенности детей, детско-родительские отношения, сиблинговые взаимоотношения. На основе этого можно сделать вывод, что условия развития сиблингов отличаются от ситуации детей, которые выросли единственными в семье.

Если рассматривать братско-сестринские взаимоотношения в разных аспектах, то можно отметить, что сиблинги, сами того не осознавая, могут стать источником поддержки друг для друга в эмоциональном плане. Контактируя, брат и сестра преодолевают вместе трудности жизни, оказывают безвозмездную помощь, взаимно поддерживают и понимают друг друга. Определенная связь одного индивида с другим позволяет понять, что они не одиноки и рядом с ним есть надежный наставник. Вместе с этим ребенок получает большой опыт, отличающийся от того, который дают родители при контакте с ребенком. Однако в отношениях между детьми в семье может развиться конкуренция (соперничество) и борьба по каким-либо причинам, а также это детронизация, то есть потеря старшим ребенком внимания, предназначенного только для него, при рождении младшего ребенка. «Братья и сестры могут быть беззаветно преданы друг другу, а могут презирать друг друга» – писала Г. Крайг [4].

Безусловно, что одним из главных факторов в формировании братско-сестринских отношений является тип и стиль семейного воспитания. А.В. Петровский [3] выделяет четыре тактики воспитания в семье и отвечающие им четыре типа семейных взаимоотношений: опека, диктат, невмешательство и сотрудничество. Опишем один из них: опека в семье – это структура взаимоотношений, при которых отец и мать, обеспечивая своими усилиями, удовлетворение различных потребностей ребенка, уберегают его от разных забот, стараний и заданий, беря их полностью на себя. При данном типе отношений внутри семьи процесс формирования личности ребенка играет уже второстепенную роль. Дитя, воспитанное в условиях опеки, очень часто бывает не готов к самостоятельной жизни. В итоге, у детей не хватает инициативы, решимости, независимости. К сожалению, они не могут принять участия в решении вопросов, касающихся их лично или семьи в целом.

Многие ученые, изучающие взаимоотношения детей в семье, обращаются к взглядам Зигмунда Фрейда, Альфреда Адлера и Уолтера Толмена, которые писали о влиянии числа детей и порядка их рождения на развитие сиблинговых отношений и на формирование личности ребенка.

Зигмунд Фрейд установил, что позиция ребенка среди братьев и сестер влияет на его личность и будущую жизнь [5]. К характеристике старших детей относится ориентация на достижение и стремление к лидерству. Порядок рождения детей придает им различную позицию и ведет к существенным отличиям детей одних и тех же родителей.

У. Толмен провел исследование на тысяче «нормальных» семей в Австралии и подтвердил теорию З. Фрейда о том, что люди с тождественным положением в модели семьи имеют сходные свойства [2].

Альфред Адлер считал, что опыт первого или младшего ребенка в семье по отношению к другим малышам сильно влияет на формирование личности и будущую жизнь человека [1].

В рамках исследования проблемы сиблинговых отношений в семье, мы провели опрос людей подросткового и юношеского возраста (в возрасте от 13 до 19 лет). Число опрошенных составляет 20 человек. Испытуемые отвечали на вопросы о том, участвуют ли они в воспитании братьев/сестер, как их родители выстраивают отношения между сиблингами, какое число детей будет оптимальным для семьи.

Проанализировав полученные данные, мы можем сделать следующие выводы:

– большинство сиблингов активно принимают участие в воспитании братьев/сестер;

– большая часть опрошенных считают, что родители пытаются выстраивать взаимоотношения сиблингов на основе взаимопонимания, дружбы, поддержки и любви;

– многие считают, что оптимальным для современной семьи будет число детей в границах от 2 до 3.

Можно прийти к выводу, что сиблинговые взаимоотношения – это целая палитра разных чувств: любовь и ненависть, дружба и соперничество, поддержка и злость. Отношения братьев и сестер всегда многогранны и неоднозначны, они никогда не смогут развиваться по определенному плану, так как обладают непредсказуемым характером. Сиблинговые отношения играют важную роль в процессе развития личности человека. Закладывая основы благополучного общения между сиблингами, родители дают детям возможность развития близких человеческих отношений между братьями и сестрами.

Литература1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М.: Психология-классика, 1995. 403 с.

2. Андреева Т.В. Семейная психология: учебное пособие. СПб.: Речь, 2004. 244 с.

3. Введение в психологию / Под ред. А.В. Петровского. М.: Академия, 1996. 496 с.

4. Крайг Г. Психология развития. СПб., 2000. 682 с.

5. Фрейд З. Психологические сочинения. М.: Фирма СТД ЗАО, 2006. 336 с.

Психологические особенности личности геймера

Шатон А.В.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, кафедра психологии образованияВ 21 веке можно зачастую услышать, как люди разговаривают про то, как провели прекрасный вечер за игрой у компьютера или у приставки возле телевизора. В современном мире огромное количество людей абсолютно разных возрастов увлекаются видеоиграми. Видеоигр существует огромное множество: они бывают разных жанров и видов, как и людей, играющих в эти игры. Многие люди проводят половину дня, кто-то всего несколько часов, а кто-то и весь день. Некоторые считают видеоигры смыслом своей жизни, а кто-то просто проводит свободное время за ними и считает их своим хобби. И тут возникает вопрос: полезно ли для здоровья психики человека и его в целом такое занятие? Что представляет собой личность человека, который отдает часть своей жизни, сидя перед монитором?

В Современном толковом словаре русского языка Ефремовой понятие «геймер» расшифровывается как «увлеченный специалист в области компьютерных игр».

Люди, которые играют в компьютерные видеоигры, могут быть абсолютно разных возрастов, начиная от младших школьников, заканчивая пожилыми людьми. Также такие люди по профессии могут являться, кем угодно и иметь различные социальные статусы в обществе.

Геймеры в обыденной жизни необычайно разные: по поведению, по характеру, по внешности, по внутренним принципам, по материальному достатку, а также по семейному положению.

Как утверждает И.А. Бутенко в своей работе «Подростки: чтение и использовании компьютера» средний возраст геймера 12–15 лет. Мы можем говорить о том, что средний возраст людей, которые играют в видео игры на компьютере или консоли, постоянно растет, так как геймеры, которые начинали развивать свои игровые навыки с 90-х годов прошлого века до сих пор этим занимаются. Таким образом, мы можем предположить, что средний возраст играющих людей в компьютерные игры находится в рамках от 17 до 30 лет.

В основной массе число геймеров составляют школьники средней и старшей школы, а также студенты. Возможной причиной появления такой статистики может быть, что у людей данного возраста достаточное количество свободного времени, чтобы проводить его в киберпространстве. Школьники, начиная с 5 класса, активно проводят свое время после посещения школы в интернете, в том числе и в онлайн играх, где они могут себя почувствовать себя более уверенным, а также готовым к новым знакомствам и установлению контактов с другими людьми с целью эффективного общения. Из этого следует, что мы можем говорить, что школьники заинтересованы в том, чтобы быть значимым в киберпространстве, чтобы их уважали и ценили их умения, в том числе и их самих.

Категория студенты в свою очередь включает в себя молодых людей в среднем в возрасте от 17 до 25 лет. Многие студенты уже начали играть в школьном возрасте и продолжают заниматься данной деятельностью, уже будучи в юном возрасте. Люди данного возраста также обладают большим количеством свободного времени.

Также мы можем говорить, что геймер – это человек, не только играет в компьютерные игры, но и обладает внушительными знаниями о них. Люди, которые проводят своё время перед компьютером, искренне интересуются виртуальным миром.

Геймеры обладают такими личностными качествами как любознательность, усидчивость, стрессоустойчивость.

Геймерам довольно часто приходится сталкиваться с неудачами в виде поражения в соревновательной игре, чтобы не расстраиваться и не травмировать психику, у таких людей развита стрессоустойчивость.

Играющим людям очень важно достичь высокого профессионализма в игре. Таким образом, чтобы иметь такие навыки и поддерживать их на нужном уровне, им нужно долгое время проводить за монитором компьютера, что говорит об усидчивости.

Такие высшие психические функции как произвольное внимание и произвольная память требуют постоянной тренировки для того, чтобы геймер мог развиваться в своем направлении быстрее.

Геймеры обладают способностью продолжительное время концентрировать внимание на процессе игры. Таким образом, играющие люди стараются ничего не упускать из своего поля зрения, даже самые мелкие детали находятся у геймера под контролем. Это нужно для достижения высоких результатов.

Развитая память также присуща настоящему геймеру. В играх, как правило, достаточно много условий, которые нужно не забывать, чтобы нормально функционировать внутри игрового пространства. Исходя из этого можно говорить о том, что геймеры развивают память, запоминания правила игры, а также последовательность своих собственных действий.

Обладая развитыми вниманием и памятью, человек может легко запоминать внутриигровое содержание и долго концентрировать внимание на игре, что говорит о достойном уровне подготовки.

Высокий уровень развития мелкой моторики по совместительству с быстротой реакции также присущ геймеру. В современном мире игры достаточно динамичны и требуют высокого отклика от геймера на происходящее на мониторе компьютера. Геймер, как правило, очень быстро справляется с задачей набора нужной комбинации клавиш на клавиатуре компьютера или кнопок джойстика. С годами тренировок данный навык выполняется в автоматическом режиме или машинально, то есть человек не задумывается над тем, какую клавишу сейчас нужно нажать, чтобы выполнить действие. Таким образом, геймер полностью погружается в мир компьютерной игры и взаимодействует с ним.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что геймер легко справляется с задачами в киберпространстве и свободно ориентируется в своей сфере. При этом он обладает высокой степенью концентрации внимания, большим объемом памяти, а также обладает высокой скоростью реакции и развитой мелкой моторикой. Геймеры любознательны, усидчивы и устойчивы к стрессу. Они полностью отдают себя игре, а также свободно и уверенно себя чувствуют внутри киберпространства.

Литература1. Бутенко И.А. Подростки: чтение и использование компьютера // Социс. 2001. № (12). С. 84.

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1983. Т. 3.

3. Выготский Л.С. Память и ее развитие в детском возрасте // Собр. соч.: В 6 т. Т. 2: Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1982. С. 386–395.

4. Степанцева О.А. Социальный портрет геймера. СПб.: Известия российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Т. 6. № (24). 2007. С. 80–83.

5. Кириллова А.В., Авагян Т.А., Рощин Ф.И. Особенности психологического портрета геймера. Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет, 2009.

Эмоциональный компонент коммуникативной культуры педагога-психолога

Шитова Л.С.Московский педагогический государственный университет, факультет педагогики и психологии, кафедра педагогики и психологии профессионального образования имени академика РАО В.А. СластёнинаВ изучении коммуникативной культуры педагога-психолога выделяются аспекты, которые входят в состав коммуникативной культуры: речевой – вербальное, паравербальное и невербальное общение, индивидуальный стиль речи педагога; социально-этический – коммуникативные нормы, умение слушать, этические нормы, социальные позиции и роли, поведение в конфликтных ситуациях, коммуникативное лидерство; психологический – эмоциональная культура (умение контролировать эмоции), увлеченность предметом и процессом преподавания.

Весомой составляющей коммуникативной компетентности педагога-психолога является его эмоциональная культура. Проблема эмоциональной саморегуляции – одна из важнейших психолого-педагогических проблем. Психологические нагрузки, получаемые педагогом-психологом, приводят к развитию у него профессионального стресса. Результаты исследований показывают, что синдром «эмоционального выгорания» начинает проявляться у будущих педагогов еще в вузе.

Для того, чтобы определить уровень эмоциональности студентов, будущих педагогов-психологов, и их эмоциональный интеллект, нами было организовано и проведено экспериментальное исследование. В нём приняли участие 36 студентов факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» в возрасте 18–25 лет.

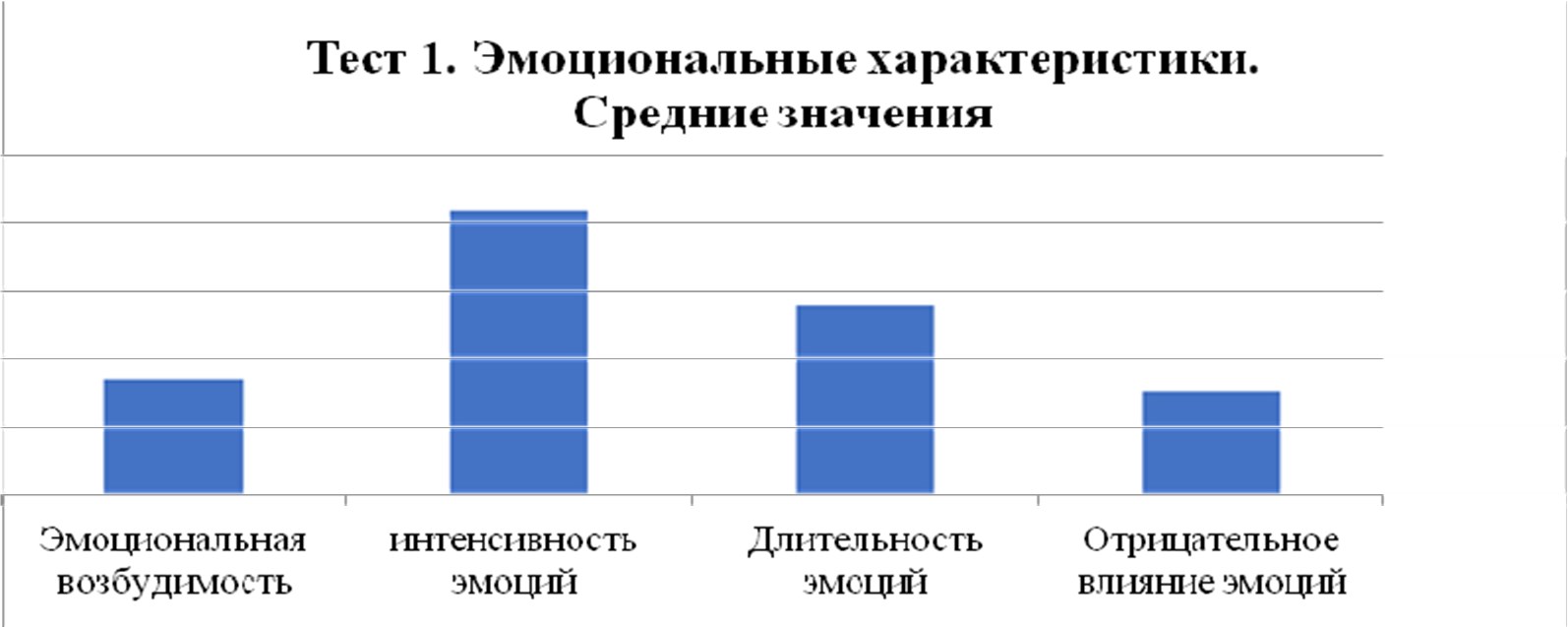

Проведённое исследование проходило в 2 этапа. На первом этапе респондентам был предложен опросник «Характеристики эмоциональности», разработанный Е.П. Ильиным [2].

Данный опросник предназначен для того, чтобы студенты могли самостоятельно оценить, насколько выражены у них различные характеристики эмоций: эмоциональная возбудимость, эмоциональная реактивность (т.е. интенсивность и длительность эмоциональных переживаний), а также эмоциональная устойчивость (т.е. влияние эмоций на эффективность собственной деятельности). Это важно для того, чтобы понимать собеседника, а также для определения и повышения уровня эмпатии педагога-психолога.

Опросник состоит из 32 вопросов, требующих ответа «да», если респондент согласен с тем, о чём его спрашивают, и «нет» – если не согласен.

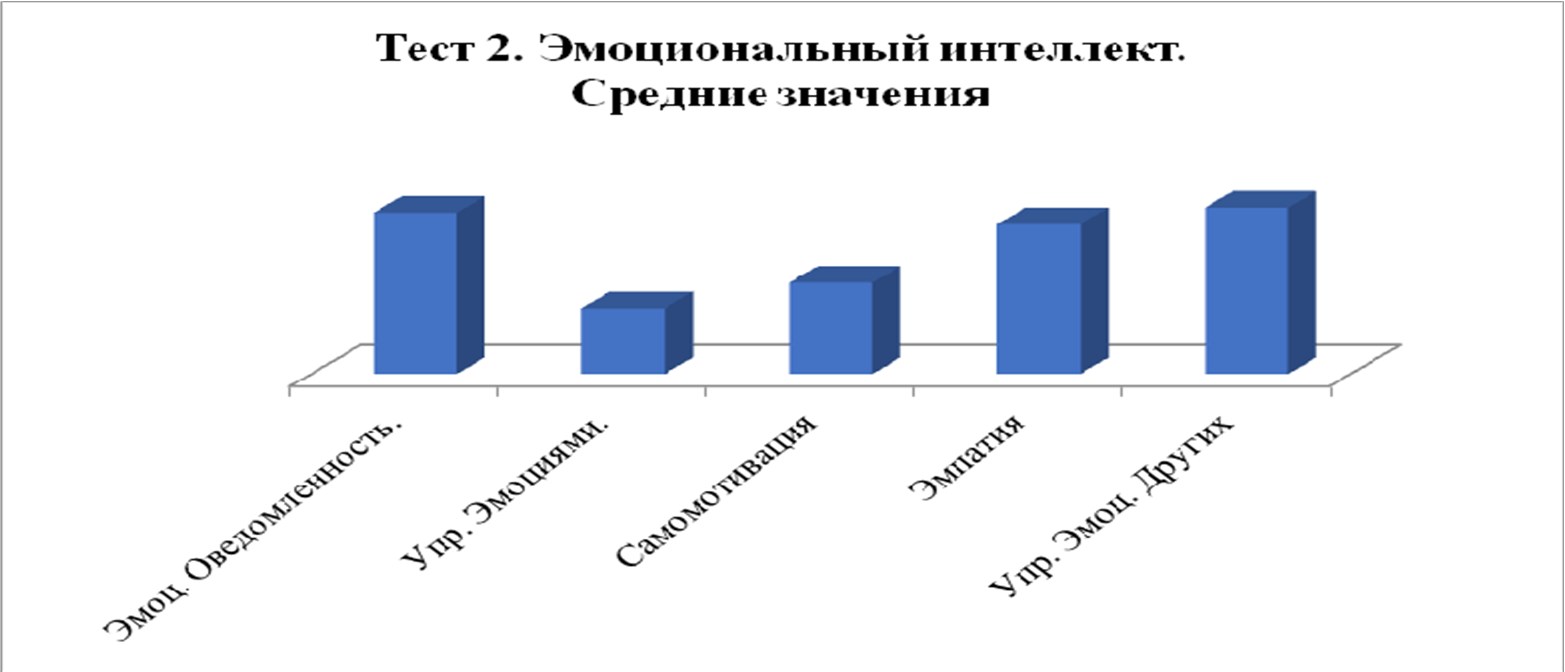

На втором этапе респондентам был предложен тест на эмоциональный интеллект (The Emotional Intelligence Self-Evaluation), разработанный Николасом Холлом (Nicholas Hall) [5].

Методика построена на общетеоретических представлениях об эмоциональном интеллекте как о личностных характеристиках, позволяющих распознавать свои эмоции, управлять ими, распознавать чувства в каждой конкретной ситуации. Это важно педагогу-психологу для понимания собственной эмоциональной осведомлённости и самомотивации. Вместе с тем для педагога-психолога существенную роль играет умение управлять своими эмоциями и эмоциями других.

Она состоит из 30 утверждений и содержит 5 шкал:

1) эмоциональная осведомленность;

2) управление своими эмоциями (скорее это эмоциональная отходчивость, эмоциональная неригидность);

3) самомотивация;

4) эмпатия;

5) распознавание эмоций других людей (скорее – умение воздействовать на эмоциональное состояние других людей).

В ходе проведённого исследования были получены результаты, которые позволили оценить эмоциональные характеристики и эмоциональный интеллект студентов в статистических данных.

Таким образом, из опросника «Характеристики эмоциональности» следует: в среднем значении большинство студентов проявили высокую интенсивность эмоций, однако разница между всеми характеристиками оказалась крайне мала (в пределах 0,5 тестовых балла).

Результаты исследования характеристик эмоциональности представлены на рис. 1.

Рис. 1. Эмоциональные характеристики. Средние значения

Исследуемые студенты показали наиболее высокий уровень интенсивности эмоций, среднюю длительность эмоций и низкий, приблизительно одинаковый уровень эмоциональной возбудимости и отрицательного влияния эмоций.

Из теста «The Emotional Intelligence Self-Evaluation» следует: в среднем значении характеристики управление эмоциями выявлено минимальное значение (22,8 тестовых балла), в то время как характеристики эмоциональная осведомлённость (27 тестовых балла) и управление эмоциями других (27,2 тестовых балла) показали наивысшие результаты. Остальные характеристики не проявили критического отличия от средних значений: самомотивация – 24 тестовых балла, эмпатия – 26,5 тестовых балла.

Результаты исследования эмоционального интеллекта представлены на рис. 2.

Рис. 2. Эмоциональный интеллект. Средние значения

На основе полученных результатов можно заметить, что характеристики «Управление эмоциями» (собственными эмоциями) и «Управление эмоциями других» имеют критически разные значения. Из этого следует, что исследуемые студенты направляют свою коммуникативную деятельность на управление эмоциями других, при этом они мало осведомлены о том, как управлять собственными эмоциями.

Методика Н. Холла на эмоциональный интеллект показывает, как используются эмоции в жизни и учитываются разные стороны эмоционального интеллекта: отношение к себе и к другим, способности к общению; отношение к жизни и поиски гармонии. Данный тест разделяет эмоциональный интеллект на 5 компонентов.

Исследование показало, что эмоциональный интеллект респондентов находится в пределах нормы, т.к. эмоциональная осведомлённость – понимание собственного внутреннего состояния находится на высоком уровне, так же, как управление эмоциями других и эмпатия.

Невысокие значения показали такие компоненты, как управление эмоциями и самомотивация. Это означает, что респондентам необходимо повышать навык управления своими эмоциями и умение самомотивировать себя для более эффективной реализации деятельности педагога-психолога.

Литература1. Андреева И. Эмоциональная компетентность в работе учителя // Народное образование. 2006. № 2. С. 74–86.

2. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб., 2001.

3. Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога / Под ред. В.А. Сластёнина. М.: Издательский центр «Академия», 2007.

4. Рыданова И.И. Основы педагогики общения. Минск: Изд. Белорусская наука, 1998.

5. Сэловей П., Мейер Дж. Эмоциональный интеллект. Воображение, познание и личность. Лондон, 1990.