полная версия

полная версияИнновации и традиции в современном физкультурном образовании

В логопедической практике методика применяется преимущественно в работе по формированию или восстановлению голоса у детей и взрослых при функциональных нарушениях голосообразования. В нашем учреждении мы используем указанную методику в очень ограниченном объеме, так как дети с ОВЗ требуют четкого отслеживания и ограничения физических и дыхательных нагрузок.

Также в нашем дошкольном образовательном учреждении используется часть техники «Нижнереберное диафрагмальное (костоабдоминальное) дыхание. Упражнения этой техники выполняют лежа на спине. Грудная клетка расслаблена, для начала – одна рука вытянута вдоль тела, ладонь второй – на животе. Первоначально осуществляется глубокий вдох (нос-рот), сопровождаемый напряжением брюшных мышц, и медленный выдох через рот, который заканчивается втягиванием живота.

Вдох и выдох могут длиться 5–7 секунд. Задержка дыхания осуществляется примерно на 2–3 секунды. Поскольку после этого мышцы живота инстинктивно наполнят легкие воздухом, мы используем фрагменты этой техники для развития голосовых возможностей наших детей.

Также мы применяем в нашей работе некоторые фрагменты дыхательной гимнастика по системе йоги, которая основана на формировании костоабдоминального типа дыхания. Поскольку брюшное (или диафрагмальное) дыхание является самым полным и полезным для очищения легких, мы несомненно учитываем оздоравливающую функцию указанной методики, выбирая дыхательные упражнения для наших детей.

Кроме того, наша практика показывает, что в оздоровительной работе с детьми с ОВЗ хорошо зарекомендовали себя аппаратные методы дыхательной гимнастики. В частности, мы используем тренажер Фролова, который изначально предназначался только для детей-астматиков. Однако, поскольку с помощью этого аппарата дыхание осуществляется через воду, ее невозможно вдохнуть – она не попадает в рот – таким образом дыхательные упражнения абсолютно безопасны: в аппарат наливают 20 мл воды, которая оказывает сопротивление дыханию, то есть выполняет функцию гидравлического затвора и является естественным фильтром, очищающим вдыхаемый воздух.

Температура воды должна быть приблизительно такой же, как и температура воздуха в помещении. Фаза выдоха дольше, чем фаза вдоха, следовательно, испарение воды во время вдоха не оказывает значительного влияния на процесс газообмена в легких.

Находясь в покое, организм человека за 1 мин потребляет 250 мл кислорода и выделяет 200 мл углекислого газа. Эффект сопротивления дыханию на выдохе в дыхательной гимнастике применяется нами для создания биологической обратной связи (БОС), когда ребенок, удерживая пластиковый корпус аппарата, чувствует тактильно бурление воды в колбе во время своего выдоха.

Кроме того, мы используем дыхательные упражнения, взятые нами из следующих методик:

• Диафрагмальное дыхание,

• Четырехтактное дыхание,

• Произношение звуков на выдохе.

Тренировка правильного четырехтактного дыхания (вдох – животом, вдох – грудью, выдох – животом, выдох – грудью). Такое последовательное включение дыхательных мышц живота и груди обеспечивает их максимальную активацию, в результате которой увеличивается количество воздуха, участвующего в газообмене, повышается поглощение кислорода и увеличивается легочная вентиляция. Упражнения выполняются 4–6 раз в день, средняя продолжительность занятий 20–25 минут.

Специалистами ДОУ «Школа № 1034» указанные дыхательные техники для оздоровления детей с ОВЗ применяются в контролируемом ограниченном объеме и с постоянно проводимым визуальным мониторингом психофизиологического состояния детей – до, во время и после проведения соответствующих занятий.

Следует подчеркнуть, что большую нагрузку на координацию всех циклов говорения дает речевое дыхание, которое в корне отличается от физиологического. У детей с ОВЗ подвижность грудной клетки недостаточна, эластичность грудной клетки резко снижена. Пластичность легких сформирована крайне дефицитарно. Поскольку назначение речевого дыхания – обеспечить достаточно сильную, ровную струю воздуха, проходящую через голосовые складки, чтобы произвольный голос был достаточно ровным и звонким (не дрожал, не качался и не затухал бесконтрольно), детям с нарушениями речевого дыхания очень сложно скоординировать сумму дыхательных движений.

Объем вдоха при этом должен быть чуть больше, чем в состоянии покоя (при физиологическом вдохе). Выдох во время голосоподачи должен быть продолжительным, ровным, незатухающим. Соотношение времени вдоха и выдоха при говорении примерно 1:10. Очередной вдох при этом обычно совершается по мере физической необходимости, во время ближайшей речевой паузы, которую обычно человек делает между смысловыми синтагмами.

Дыхание при бодрствовании в корне отличается от дыхания во сне. Дыхание бодрствования гораздо чаще, напряженнее, глубже. Так, в норме – частота дыхания колеблется от 12 до 20 вдохов в минуту. Повышается давление крови в сосудах, доставляющих ее к рабочим органам. У детей с ОВЗ часто дыхание раскоординировано. Даже глубина вдоха и выдоха в состоянии покоя у них неодинакова. Соответственно увеличивается и частота сердечных сокращений. Регулировать правильный ритм таким детям сложно.

Кроме детей с ДЦП, в нашем учреждении есть много ранооглохших детей, нейросенсорно слабослышащих и детей после кохлеарной имплантации.

Как отмечала И.В. Королева, различные нарушения интонационно-ритмической структуры речи и голосового контроля (тихий, высокий или фальцетный голос, носовой оттенок голоса, напряженная и монотонная речь, неправильные интонации и ударение) характерны практически для всех ранооглохших говорящих пациентов [2, c. 582]. Именно это придает речи таких детей неприятное звучание.

Чтобы снизить проявление указанных патологических процессов, улучшить речевое дыхание и развить голосоподачу, насколько это будет возможно, приближающуюся к нормативной, мы применяем метод адаптивной ритмики.

Адаптивная ритмика (АР) в рамках ФГОС – комплекс координационно-музыкально-диафрагмально-моторных упражнений, адаптированных под очень ограниченные ритмовые возможности детей с ОВЗ. АР – воспитательно-образовательный и коррекционный комплекс. Он призван содействовать формированию сенсо-моторной базы речи, которая полностью базируется на выработке устойчивых ритмов. Обучение проводится как с помощью известных методических приемов, так и с использованием разработанной нами методики, которая включает отдельные положения парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой и других дыхательных техник.

Речевой вдох: лучше, когда человек для речи вдыхает воздух через нос: тогда воздух нагревается и фильтруется. Вдохи таких детей также трудно регулируемы, их глубина должна контролироваться специальными упражнениями в небольшом объеме (вдыхание ароматов натуральных арома-масел – шумный вдох носом демонстрирует ребенку при этом педагог, а ребенок делает это подсознательно). Такой подсознательный более глубокий вдох мы тренируем на индивидуальных занятиях. А непосредственно на АР тренируем, прежде всего, поддержку дыхания. Для этого на занятиях по адаптивной ритмике наши педагоги пропевают с детьми вокализы с шумным вдохом носом.

О выдохе: непосредственно физиологическим дыханием мы занимаемся на индивидуальных занятиях. А уже речевым – на адаптивной ритмике. Детям с ОВЗ трудно объяснить целесообразность продолжительности и плавности речевого выдоха, поэтому мы стимулируем их выдыхать более длительно и менее напряженно на подсознательном, так называемом продолговато-мозговом уровне. (Бульба регулирует дыхательную координацию). Именно это мы делаем с помощью вокализов.

Люди (даже в норме), которые в речи «задыхаются» – как правило, делают преждевременный вдох, не освобождая легкие от излишков углекислого газа. Их речь часто звучит как захлебывающаяся, сдавленная. Такой дыхательный дефицит наблюдается и у наших подопечных. Поэтому после вокализов мы стимулируем детей хотя бы на непроизвольном уровне расслабленному окончательному выдоху, освобождая легкие от излишков углекислого газа. Происходит постепенное, посильное координирование речевого дыхания, вокализационных возможностей и моторики рече-двигательного аппарата.

АР необходима также для воспитания постепенного роста уверенности в своих силах и речевых возможностях, так как ребенку для растормаживания речи не только необходимы непосредственно рече-двигательные упражнения, но и прежде всего накопление импрессивного словаря, который начинается не обязательно с целых слов, но часто с отдельных звукокомплексов или даже просто звуков, зачастую обозначающих у ребенка не только слова, но и целые понятия. Также АР направлена на преодоление психологических барьеров, которые препятствуют произвольному произнесению требуемых звуков (часто у детей с псевдобульбарным синдромом невозможно произвольное произнесение звуков и слов).

Мы стараемся в нашей работе применять все указанные методы комплексно, строго дозируя нагрузку на детей. И мы, конечно же, всегда контролируем соматическое состояние наших детей, привнося обязательные изменения в план занятия по мере его непосредственного проведения.

Литература1. Вотчал Б.Е. Патофизиология дыхания и дыхательная недостаточность. – М., 2003. – 189 с.

2. Королева И.В. Реабилитация глухих детей и взрослых после кохлеарной и стволовой имплантации. – СПб., 2016. – 872 с.

3. Подготовка к школе детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в классе. – 3-е изд. / Т.А. Бондарь, И.Ю. Захарова, И.С. Константинова и др. – М., 2013. – 280 с.

4. Семенова К.А. Восстановительное лечение детей с перинатальным поражением нервной системы и детским церебральным параличом. – М., 2007. – 616 с.

5. Семенова К.А. Лечение двигательных расстройств при детских церебральных параличах. – М., 1976. ‒ 185 с.

6. Фомин Н.А. Физиология человека: учебное пособие. – М., 2002. – 234 с.

Сравнительный анализ состояния компонентов системы работы по спортивному плаванию в современной России

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STATUS OF COMPONENTS WORK SYSTEM for SPORTS SWIMMING IN MODERN RUSSIAТабакова Е.А.,доцент,Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризмаTabakova E.A.,associate professor,Russian State University of Physical Culture, Sport, Youth and TourismАннотация. В исследовании представлен анализ работы по спортивному плаванию в России. Деятельность системы описана за 25-ти летний период, со времени образования России как самостоятельного государства. Период с 1991 г. по 2016 г. разделен на два этапа по признакам снижения, нахождения в стабильном состоянии или улучшения качества работы. В основу положено сравнение этапов по ключевым показателям – организация и управление работой, состояние материально-технической базы, качество подготовки специалистов по плаванию, работа по массовому обучению плаванию, а также состояние системы подготовки и методики тренировки в спортивном плавании.

Ключевые слова: периоды и этапы развития, компоненты системы, динамика показателей, эффективность работы

Annotation. The study is an analysis of the work on sports swimming in Russia. The system is described for the 25-year period, since the education of Russia as an independent State. The period from 1991 to 2016 g. divided into two phases based on the decline, while in stable condition or improve the quality of our work. In is based on comparison of stages on key indicators-organization and management of work, the condition of the material and technical base, the quality of training in swimming, the massive training of swimming as well as the training system and techniques of sports training.

Keywords: рeriods and stages of development, system components, dynamics, work efficiency

Достижения в спорте зависят от эффективности работы системы, которая состоит из многих взаимосвязанных компонентов. Каждый из компонентов изменяясь сам, вызывает изменения в других компонентах, что в конечном итоге отражается на функционировании всей системы.

История плавания показывает, что развитие вида спорта, как и физической культуры в целом, подчинено общим закономерностям общественного развития и зависит от конкретных исторических условий [1, с. 7].

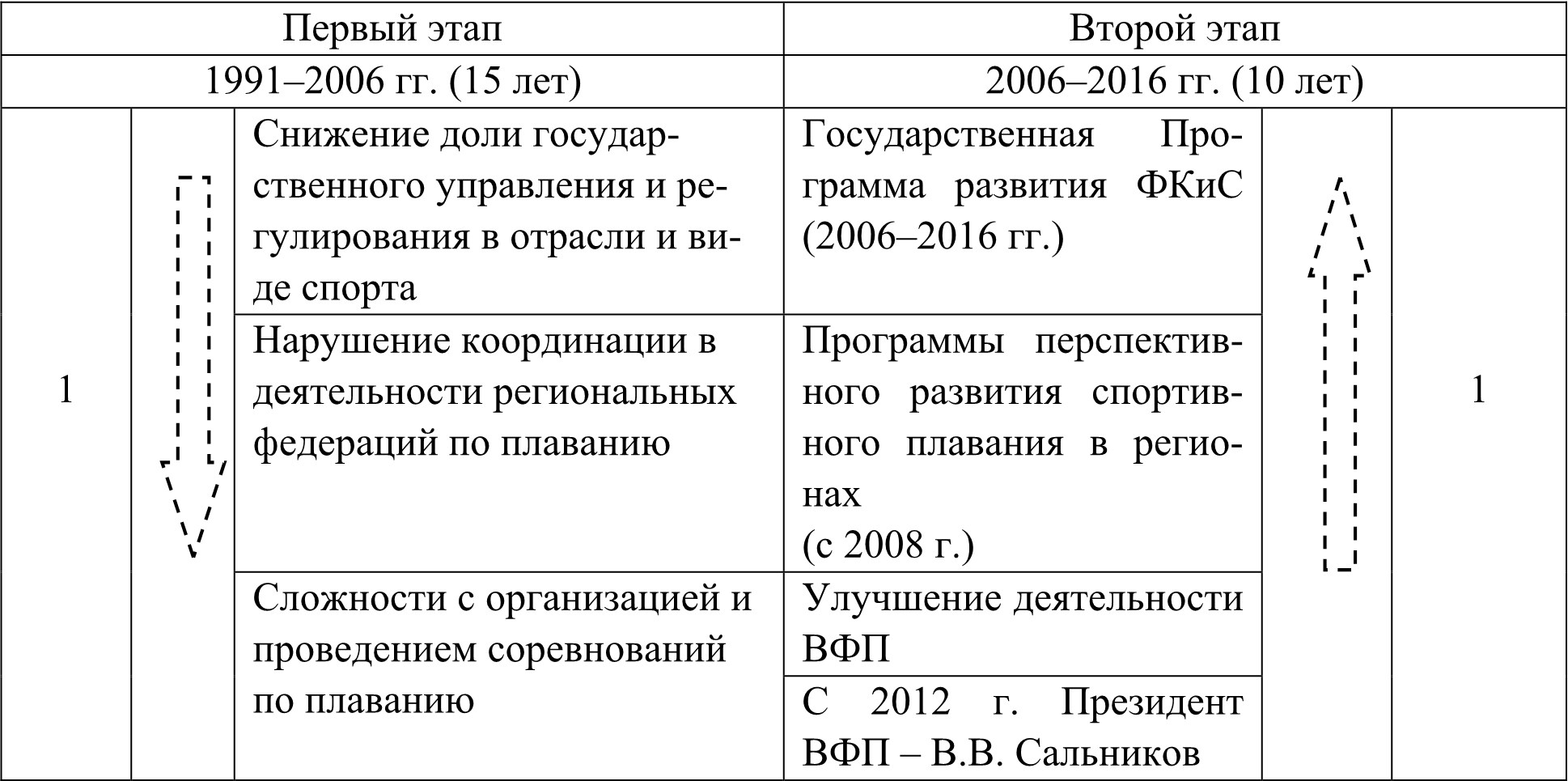

Таблица 1

Организация и управление работой по виду спорта

Рассмотрим весь период развития спортивного плавания современной России, который охватывает 25 лет. Условно его можно разделить на два этапа. Первый этап – 15 лет (начало 1990-х – середина 2000), и второй этап – 10 лет (середина 2000-х по настоящее время).

В таблицах приведены примеры, иллюстрирующие динамику как отдельных компонентов за каждый период, так и общую тенденцию по всей системе.

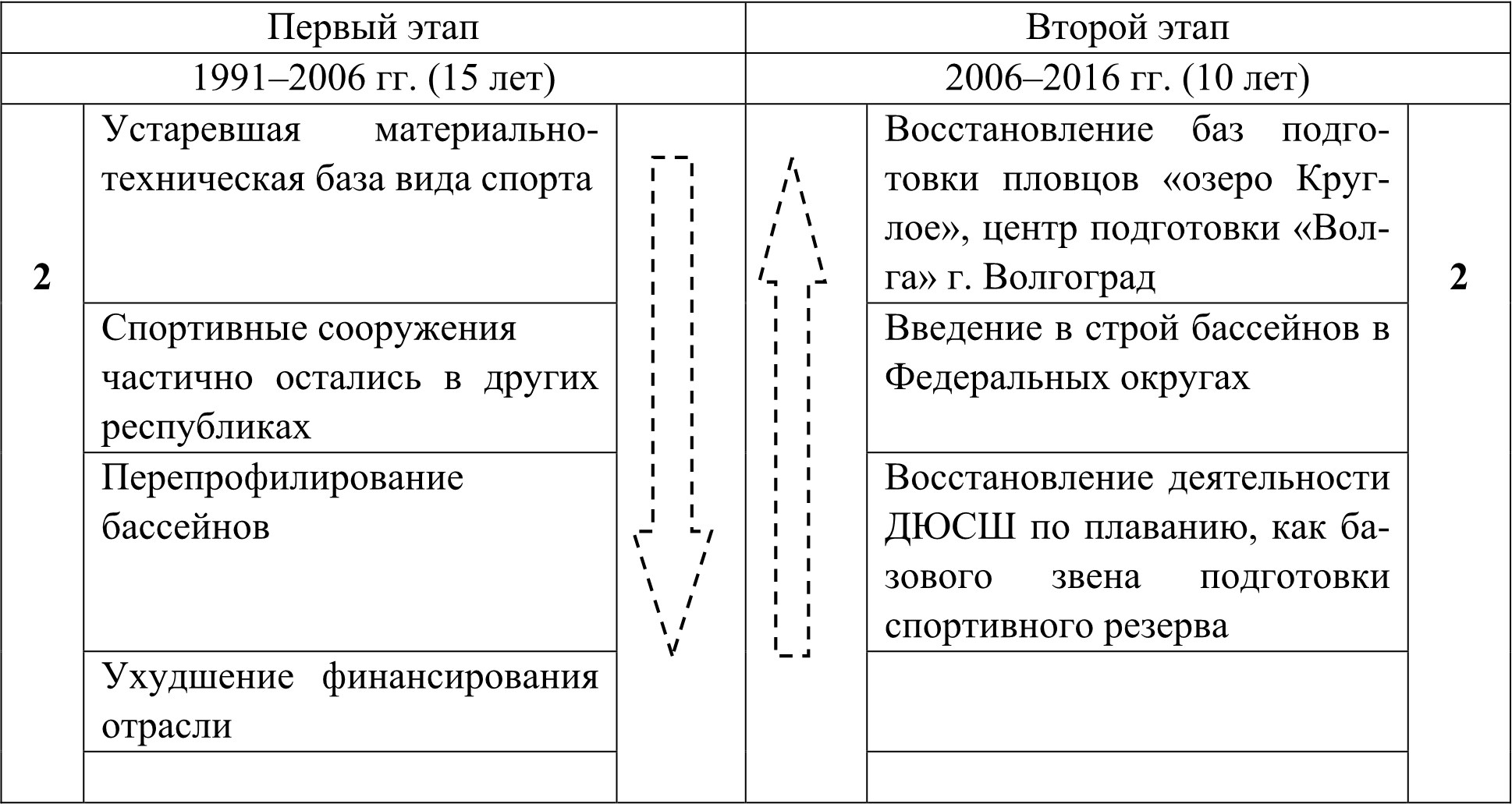

Таблица 2

Материально-техническое обеспечение

Характеризуя в целом изменения, происходившие на первом этапе, можно сказать, что наблюдалось ухудшение показателей. Прослеживается связь с изменениями, которые происходили в политической и экономической жизни в анализируемый временной промежуток.

Преодоление политического и экономического кризиса на втором этапе повлияло на улучшение работы как во всей отрасли «Физическая культура и спорт», так и в виде спорта – плавание, в частности.

Система спортивной подготовки и методика тренировки (4)

Необходимо отметить специфическое состояние одного из показателей, который явился наиболее стабильным. Система спортивной подготовки складывалась постепенно и завершилась в основном к началу 80-х гг. прошлого века. В исследуемом периоде существенных изменений в систему подготовки не вносилось. Отмечается использование уже имеющихся базовых положений системы подготовки и методики тренировки в плавании, которые не утратили своей актуальности и на сегодняшний день.

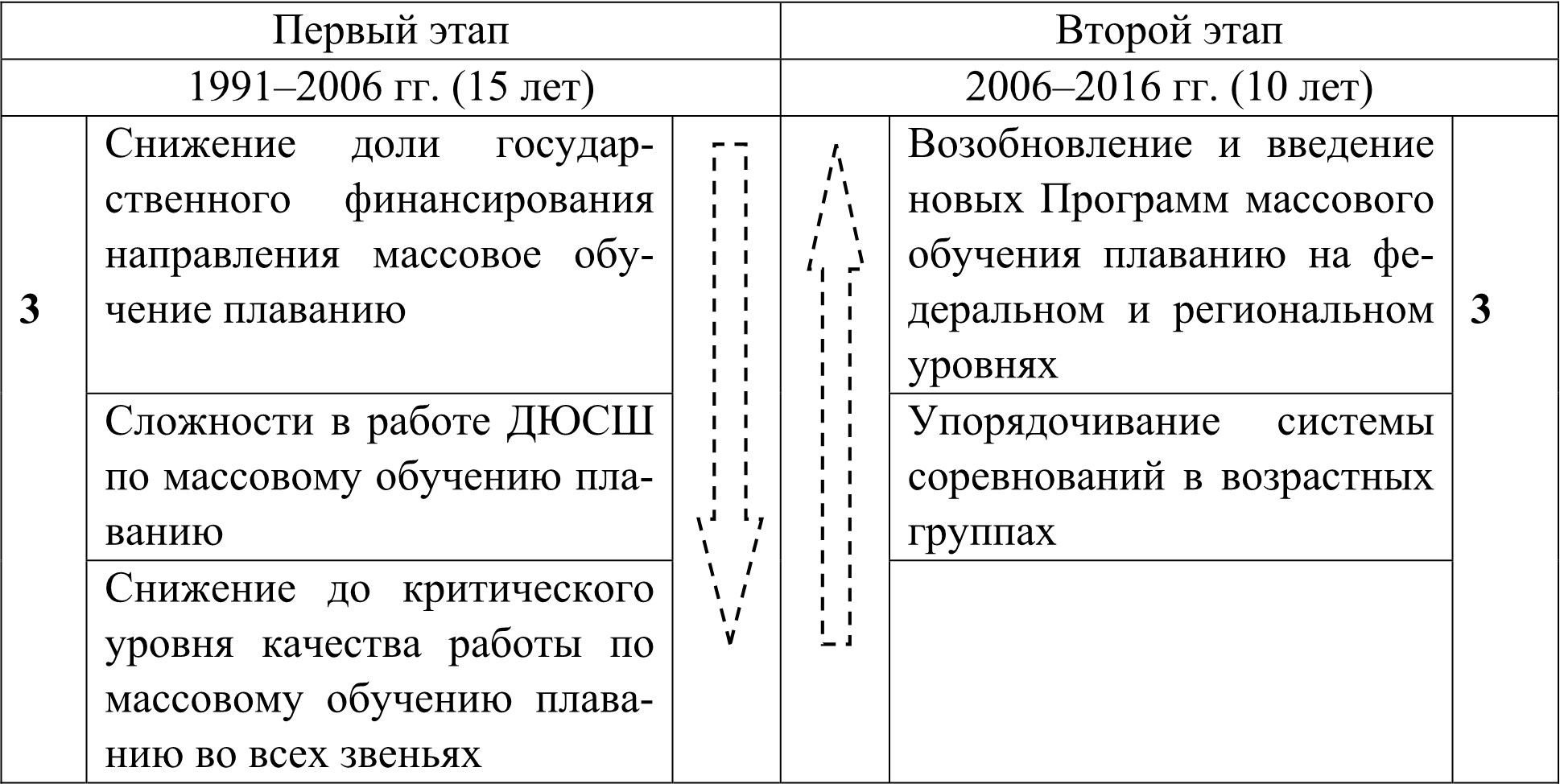

Таблица 3

Массовое обучение плаванию во всех структурах обязательного и дополнительного образования

Таблица 4

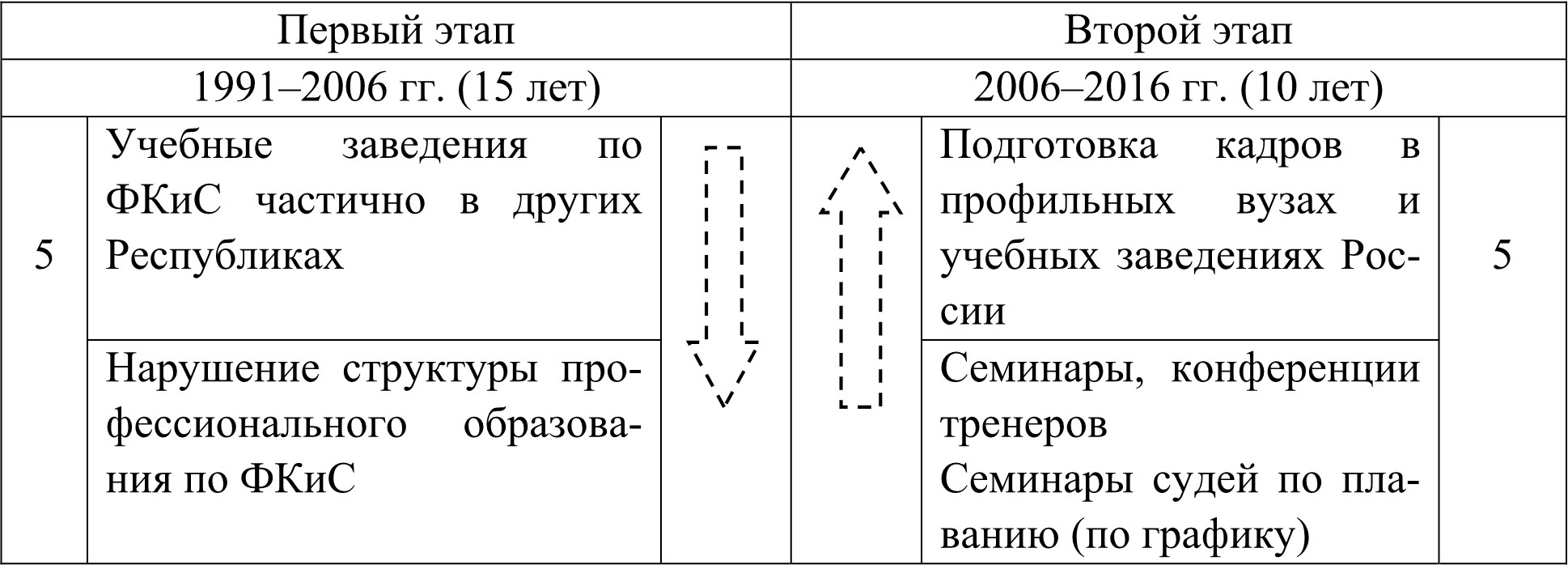

Подготовка специалистов по виду спорта

Анализ каждого из пяти основных компонентов системы показывает, что только один – состояние системы подготовки и тренировки пловцов имеет относительно стабильное состояние. Другие четыре компонента в системе имеют ухудшение состояния на первом этапе (условно стрелками см. табл. 1–4 показана динамика), и на втором этапе наблюдается улучшение показателей (см. таблицы 1–4).

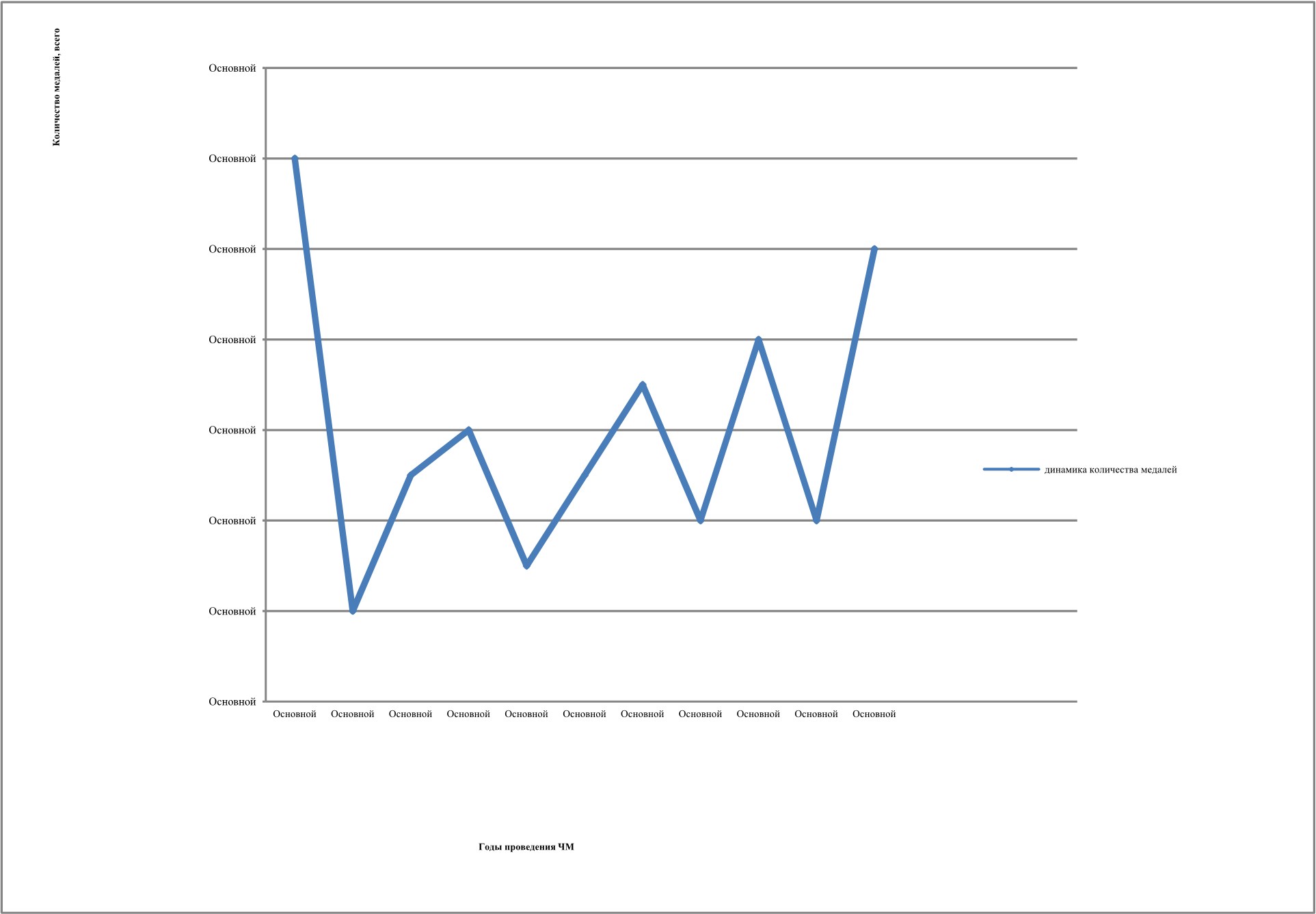

Рис. 1. Динамика количества медалей российских пловцов на чемпионатах мира

Эффективность работы системы можно оценить по результатам подготовки и выступления на соревнованиях. Динамика количества медалей российских пловцов, которая характеризует особенности состояния системы в исследуемый период, представлена на рисунке 1.

В результате исследования выявлены особенности состояния и динамики изменений основных компонентов системы работы по спортивному плаванию на современном этапе развития. Выделены два этапа развития, на которых каждый из пяти основных описываемых компонентов имеет различную динамику. Выдвинуты предположения, что существует связь между уровнем развития компонентов системы и итогами выступления спортсменов на соревнованиях, в частности завоеванием медалей на чемпионатах мира по плаванию.

Литература1. История развития спортивного плавания. Библиотека международной спортивной информации (БМСИ). URL: http://bmsi/doc5feod629-01d1-4344-8590-c587275d2712 (дата обращения: 25.10.1017).

2. Плавание: учебник для вузов / Под общ. ред. Н.Ж. Булгаковой. – М.: Физкультура и спорт, 2001. – С. 7–18.

3. Программа развития детского спорта «Стану чемпионом» // URL: www.russwimming.ru/data/statyi/champion.html (дата обращения: 26.10.2017).

Особенности проявления координационных способностей при выполнении двигательных действий у детей 8–10 лет с нарушениями слуха

FEATURES OF COORDINATION ABILITIES WHEN PERFORMING MOTOR ACTION IN CHILDREN 8–10 YEARS OF AGE WITH HEARING IMPAIRMENTSФилаткин А.С.,тренер-преподаватель,МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа единоборств № 3», ТамбовДерябина Г.И.,доцент,Калмыков Д.А.,аспирант,Тамбовский государственный университет имени Г.Р. ДержавинаFilatkin A.S.,coach-teacher,MBU to «children and youth sports school of martial arts № 3», TambovDeryabina G.I.,associate professor,Kalmykov D.A.,Tambov State University named after G.R. DerzhavinАннотация. В данной публикации затрагивается проблема социальной адаптации детей с нарушениями слуха средствами физической культуры, ввиду того, что данное заболевание влечет за собой ряд вторичных нарушений, связанных с отставанием в развитии физических качеств и особенности координационных способностей. Проблема проявления координационных способностей у детей с нарушением слуха связана с нарушением одной из значимых анализаторных систем, с одной стороны, и тесной взаимосвязью слуха и движения с другой. Одним из методов настоящего исследования стал теоретический обзор и анализ литературных источников, который позволил выявить и конкретизировать виды координационных способностей и особенности их проявления у детей с нарушением слуха. Авторами предложено применение средств адаптивного карате для направленного развития всех видов координационных способностей у детей с нарушениями слуха.

Ключевые слова: координационные способности, дети с нарушениями слуха, развитие, виды координационных способностей, адаптивное карате.

Annotation. This publication addresses the issue of social adaptation of children with hearing impairments by means of physical culture in view of the fact that this disease entails a number of secondary violations related to the underdevelopment of physical qualities and especially the coordination abilities. Problem manifestation of coordination abilities in children with hearing impairment associated with the violation of a of detection systems, on the one hand and the close interrelationship of hearing and movement on the other. One of the methods this study was theoretical overview and analysis of literary sources, which identified and specify the types of coordination abilities and peculiarities of their manifestations in children with hearing impairment. The authors suggested that the use of Adaptive karate for directional development of all types of coordination abilities in children with hearing impairments.

Keywords: coordination abilities, children with impaired hearing, development, types of coordination abilities, Adaptive karate.

Проблема социальной адаптации детей с инвалидностью вообще, и с нарушением слуха в частности, по-прежнему стоит достаточно остро в нашем обществе. При этом развитие личности и самосознания детей с нарушениями слуха протекает в сложных условиях, связанных с трудностями в общении с окружающими людьми, замедлением процесса переработки информации, с более бедным и менее разнообразным опытом, ограниченными возможностями спонтанного усвоения социального опыта. Данная патология, помимо сенсорной депривации и сниженной познавательной деятельности, влечет за собой отставание в уровне развития двигательных способностей, что негативно сказывается на социализации таких детей и качестве их жизни в целом, так как слух теснейшим образом связан с движением.

Н.А. Бернштейн (1966), указывая на взаимосвязь двигательного и слухового анализатора, подчеркивал, что движение корректируется не только зрением, но и слухом. Слуховые сигналы, как и зрительные, участвуют в регуляции движений. Выключение слуха из системы анализаторов означает не просто изолированное «выпадение» одной сенсорной системы, а нарушение всего хода развития людей данной категории. Между нарушением слуха, речевой функции и двигательной системой существует тесная функциональная взаимозависимость. Особенно ярко эта совокупность причин проявляется на координационных способностях, так как они реализуются на дефектной основе сенсорных систем, участвующих в управлении движениями (Коробейников Н.П., 2002).

Дети, имеющие нарушение функций слухового аппарата, часто страдают от вторичных отклонений. Это может проявляться в заметных задержках в развитии речи [4, c. 82]. Речь является неотъемлемой частью процесса социализации, выступая как способ взаимосвязи с окружающим миром. Нарушение этой связи нередко сопровождается уменьшением объемов поступающей информации, что отрицательно сказывается на познавательной деятельности ребенка, тем самым оказывая влияние на процесс освоения различных видов двигательной активности [3, с. 179].

Наряду с частично поврежденными психическими процессами, дети с нарушением слуха могут иметь различные нарушения, проявляемые в процессе движения. Среди наиболее характерных видов нарушений можно выделить: неточность в координации и неуверенность в собственных движениях, медлительность при освоении навыков движения, затруднение при поддержании равновесия, невысокий уровень ориентации в пространстве, замедленность действий при выполнении определенных видов движений, невысокий уровень скорости и низкий темп по сравнению с детьми без нарушений слуха, нарушение функций слухового аппарата сказывается и на общем уровне физического развития, в особенности при проявлении силы (в возрасте 8 лет разница в отставании составляет 6–8%) [3, с. 56].

Отметим особенности проявления координационных способностей у детей с нарушениями слуха, тем более что в современных условиях значительно увеличился объем деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, которые требует проявления находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и переключению внимания, пространственной, временной, динамической точности движений и их биомеханической рациональности. Потеря слуха часто сопровождается поражением вестибулярного аппарата, что негативно отражается на двигательной сфере ребенка. Характерными проявлениями является нарушение статистического и динамического равновесия, точности движений, пространственной ориентировки, способности усваивать заданный ритм движений, то есть практических видов координационных способностей.

Все эти качества или способности в теории физического воспитания связывают с понятием «ловкость» – способностью человека быстро, оперативно, целесообразно, т. е. наиболее рационально, осваивать новые двигательные действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. Ловкость сложное комплексное двигательное качество, уровень развития которого определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит срочность образования координационных связей и быстроты перехода от одних установок и реакций к другим. В настоящее время считается, что основу ловкости составляют координационные способности [5, с. 127].

Под двигательно-координационными способностями понимают способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно).

Одной из характеристик ловкости является быстрота овладения новыми движениями, другой – быстрота перестройки двигательной деятельности. Несомненно, что этими двумя характеристиками ловкость не исчерпывается, поскольку это также способность человека быстро овладевать новыми движениями и перестраивать двигательную деятельность относительно меняющихся условий. Под физическим качеством ловкости понимается единство взаимодействия функций центрального и периферического управления двигательной системой человека, позволяющих перестраивать биомеханическую структуру действий в соответствии с меняющимися условиями решения двигательной задачи. Ловкость выражается через совокупность координационных способностей, проявляющихся при условии сохранения устойчивости тела и необходимой амплитуды движений [5, с. 156].