Полная версия

Восприятие времени и пространства в Римской империи эпохи Корнелия Тацита

Если для современного человека актуален тезис А. Я. Гуревича о том, что время и пространство «не только существуют объективно, но и субъективно переживаются и осознаются людьми», то человеком древности они лишь «субъективно переживаются», воспринимаясь как исчисляемые атрибуты бытия. Это доказывают, в частности, даты календаря римлян и их меры измерения пространства. 105

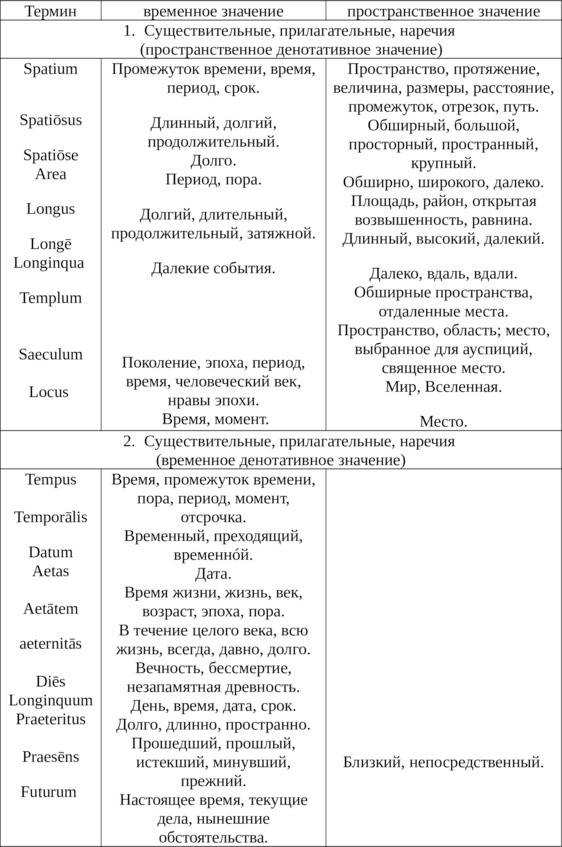

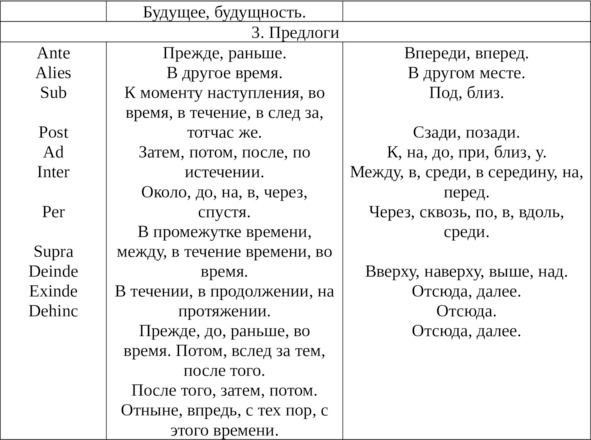

Обозначение римлянами чисел внутри месяца было связано с выделением трех главных дней, что первоначально было связано с фазами Луны: календы – первый день месяца (первый день новолуния), иды – тринадцатый или пятнадцатый день месяца (день полнолуния), ноны – пятый или седьмой день месяца (девятый день месяца од ид). Их можно рассматривать как точки в континууме времени. Верстовой столб на Форуме, считавшийся началом всех дорог в Италии [Hist.,I,27], римские мили и обозначающие их камни на дорогах представляют собой точки в континууме пространства. Аналогичные переплетения точного и «бесконечного» смыслов времени можно обнаружить и в приведенной таблице №1. 106 107

Обратим внимание на то, что, если для существительных, прилагательных и наречий с пространственным денотативным значением имеется временнáя коннотация, то для тех понятий, основным значением которых является темпоральность, пространственной коннотации не существует (за одним исключением – термин «praesēns»). Это, по всей видимости, объясняется большей умозрительностью для римлян феномена «время», его нематериальностью. Также обращает на себя внимание еще один нюанс. Проанализировав характер значений первых двух групп терминов (существительных, прилагательных и наречий с временнóй и пространственной коннотацией), можно заметить, что значения группы терминов с пространственным денотативным значением имеют характер локализации факта во времени и пространстве (в какое время, в каком месте) и относительности его нахождения (долго, далеко и т.п.). Некоторые значения группы терминов с временным денотативным значением, помимо точного значения («время», «дата», день»), имеют еще и протяженно-длительное, художественно-образное («эпоха», «незапамятная древность», «вечность» и т.п.) наполнение. Отсюда следует то, что время в римском сознании, помимо свойства умозрительности, обладало еще и образностью. Но это, впрочем, не отменяет наличия в нем элемента протяженности – ко времени могли применяться и термины из первой группы понятий таблицы 1. Противоречие между наблюдениями о непрерывно-континуальном и конкретно-образном восприятии окружающего мира римлянами побуждает нас к постановке в качестве одного из направлений исследования проблемы наличия дихотомии между континуальными и образными элементами в древнеримских пространственно-временных структурах.

Поиск проявлений «образного» осмысления времени римлянами убеждает нас в необходимости обратиться к одному из выводов И. П. Вейнберга: «Мифологическое мышление не знает времени как однородной длительности или последовательности качественно индифферентных моментов». Попытаемся, поэтому, проследить качественную оценку времени, отмеченную римлянами. 108

Время могло оцениваться ими по-разному, в зависимости от чередования военных и мирных отрезков жизни Римской империи. Кроме того, необычное, трудно объяснимое в мире природы, притягивая к себе взгляды римлян, придавало времени черты пугающей безнадежности, а порой, и обреченности. Так, Тацит передает сведения о негативной реакции коллективного сознания соотечественников на непонятные природные явления: «Prodigia insuper terrebant, diversis auctoribus vulgata: <…> prolocutum in Etruria bovem, insolitos animalium partus, et plura alia, rudibus seculis etiam in pace observata» («Сверх того, устрашали чудеса, примеры которых объявлялись в разных местах <…> в Этрурии разговаривал бык, животные рождали редкостных детенышей и иные еще более многочисленные [чудеса] наблюдались в мире в эти суровые времена») [Hist.,I,86], «на город обрушилась неистовая сила огня, причинившего невиданные дотоле опустошения», поэтому в народе «пошла молва, что этот год несчастливый» («annum ferebant») [Ann.,IV,64]. Таким образом, неестественные природные явления проецировали на время свои отрицательные характеристики. Качественное осмысление времени. 109

Для качественной оценки времени римляне отбирали события, не только произошедшие на территории Рима и его окрестностей, – они следили за жизнью всей Италии, которая с I в. до н.э. воспринималась ими единым с Римом, неразрывным с ним пространством. Поэтому «беды» в Кампании в 79 г., когда цветущее побережье было «сначала затоплено морем, а затем засыпано лавой и пеплом» вулкана Везувия [Hist.,I,2], воспринимались «плохим временем». Тот или иной временной отрезок мог наделяться качественными оценками в силу того, что был отмечен каким-либо знаменательным событием. Например, дату рождения матери Нерона – Агриппины – власть имущие предлагали включить в число несчастливых дней («inter nefastos esset») [Ann.,XIV,12].

Из произведений Тацита можно извлечь информацию о том, что римляне качественно неоднородно осмысливали различные периоды времени в сутках. Ночь, судя по всему, считалась «нехорошим» временем, так как под покровом ночи то и дело происходили различные злодеяния. Когда Гордеоний Флакк приказал своим послам покинуть лагерь и, чтобы не привлекать внимания, предложил сделать это ночью, то «это породило множество домыслов, один другого ужаснее; большинство утверждало, что послов убили и так же, под покровом ночи будут убиты и лучшие из солдат» [Hist.,I,54]. В данной цитате особенно ярко обращает на себя внимание беспричинный страх коллективного сознания перед ночным мраком. В темное время суток «люди носятся по всему городу, взламывают двери храмов, и ночь немало способствует их легковерию, так как во мраке всякий скорее поддается внушению» [Ann.,II,82]. Тацит также демонстрирует негативные качества темного времени суток, притягивавшего и оголявшего людские пороки, когда повествует о падении общественной морали римлян: «Noctes quoque dedecori adiectas, ne quod tempus pudori relinquatur, sed, coeti promiscuo, quod perditissimus quisque per diem concupiverit, per tenebras audeat» («Ночами каждый устремлялся быть бесчестным, чтобы на это время оставить стыд, однако беспорядочные половые связи – это самое развратное из того, чего каждый страстно желал в течение дня, но отважится только с наступлением сумерек») [Ann.,XIV,20]; «тело Гальбы долго валялось без присмотра, а [только. – А.Б.] после наступления ночи снова подверглось надругательствам» [Hist.,I,49]. Некий воин Перцений, в прошлом глава театральных клакеров, «людей бесхитростных и любопытствовавших, какой после Августа будет военная служба, он исподволь разжигал в ночных разговорах или когда день склонялся к закату, собирал вокруг себя, после того как все благоразумные расходились, неустойчивых и недовольных» (Ann.,I,16). Как видно, ночью не могло происходить ничего хорошего. Кстати, Жан Делюмо в своем исследовании на многочисленных примерах показывает, что страх ночи был характерен для всех людей древности и Средневековья, независимо от их социального статуса и уровня образованности. 110

Свидетельства качественной оценки времени римлянами содержаться и у Светония. Сначала он напоминает нам, что фраза «В добрый час!» – это обычное начало эдиктов. Когда в сенат были приняты иноземцы, появились подметные листы с надписью: «В добрый час»! [Suet. Iul., 80,2]. Затем, говоря о смерти Цезаря, историк упоминает, что «в курии, где он был убит, постановлено было застроить вход, а иды марта именовать днем отцеубийственным и никогда в этот день не созывать сенат» [Suet. Iul., 88].

Качественное отношение ко времени доходило у римлян до суеверного страха, причем, это действовало и для сознания простых римлян, и для власть имущих. У того же историка мы находим сведения о крайней суеверности Августа: «Если утром он надевал башмак не на ту ногу, левый вместо правого, это было для него дурным знаком; если выпадала роса в день его отъезда в дальний путь по суше или по морю, это было добрым предвестием быстрого и благополучного возвращения» [Suet Aug., 92] Там же Светоний отмечает, что император был суеверен и в отношение вполне определнных дней: «Соблюдал он предосторожности и в определенные дни: после нундин не отправлялся в поездки, а в ноны не начинал никакого важного дела; правда, Тиберию он писал, что здесь его останавливает только недоброе звучание слова «ноны». ., 111

Из качественного осмысления времени римлянами вытекает вывод о конкретности его восприятия, то есть время воспринималось ими не как абстрактная длительность, а в неразрывной связи с конкретным событием, которое проецировало свои качества и содержание на время и пространство, в которых оно происходило. Но, впрочем, римляне сделали немалый шаг к осознанию времени как самостоятельной временной абстракции. В отличие, например, от вавилонян римляне имели свою систему счета лет в истории, напоминающую современное летосчисление, с зафиксированной точкой отсчета: 753 г. до н.э. – это легендарная дата основания Вечного города Ромулом и Ремом. 112 113

На присутствие в римском сознании образного осмысления времени указывают некоторые моменты праздничной культуры потомков Ромула. Отметим, к примеру, что во время праздников назначался особый префект, к которому переходили консульские обязанности [Ann.,VI,11]. Таким образом, праздник являлся разграничителем времени, так как он мог нарушить продолжительность отправления должностных обязанностей – магистратур, как правило, длившихся один год. Само присутствие такого разграничителя свидетельствует в пользу наличия образного восприятия времени, так как образ имеет четкие границы. Интересным представляется еще одно указание Тацита: в первый день Латинских празднеств обращение известного доносчика Кальпурния Сальвиана к префекту Рима о Сексте Марии – одном из испанских богачей – было сочтено нечестивым и опасным для Римского государства, и доносчик поплатился за это нечестие ссылкой [Ann.,IV,36]. Время праздника, следовательно, противостояло профанному времени, не брезгующему доносами. 114 115

Приведенные выше примеры прямого порождения качества времени связанными с ним событиями подводят к заключению о событийной наполненности и качественной оценке времени как двум важнейшим характеристикам восприятия римлянами временного потока. Кроме того, мы сделали вывод о конкретности и дискретности его восприятия, а также высказали предположение о доминировании образного варианта осмысления времени над однородно-абстрактным. Образная основа восприятия времени римлянами зиждилась на традиционности римского коллективного сознания, а также на эмоциональном переживании римлянами природно-космических циклов.

Постараемся теперь обнаружить элементы образности в восприятии римлянами пространства. Семантический анализ латинских терминов может дать нам некоторую информацию к размышлению над этой проблемой. В частности, для обозначения поселения в латинском языке присутствовали два термина: Urbs и oppĭda. Первый обозначал город, окруженный стеной, и применялся в основном по отношению к Риму. Вторым термином обозначались все остальные поселения (производное от него oppidānus – «городской», «из небольшого города», «местечковый», «провинциальный»). Кроме того, термин Pax («мир», «мирный договор», «спокойствие», «покой») мог обозначать как мирное пространство в целом, так и «омиротворенное», то есть завоеванное, присвоенное Римом пространство, – «Pax Romana». Следовательно, осмысливая окружающее пространство, римлянин в своем сознании выстраивал его образы, наделяя их теми или иными понятными ему смыслами.

Говоря о восприятии пространства римлянами, обратим внимание и на то, что у них существовали боги различных его фрагментов (рек, планет, Рима), оно, таким образом, персонифицировалось во множестве богов. Пространство, следовательно, воспринималось римским коллективным сознанием образно, как и время. 116

Таким образом, при попытке ответить на вопрос о том, что есть пространство для древних римлян, мы имеем два полярных наблюдения: с одной стороны, мы наблюдаем существование антропоморфных образов, но, с другой, – в повседневной жизни римлян мы обнаруживаем черты понимания пространства как однородной абстракции. Разрешение данного затруднения видится в следующем. В литературе, посвященной Древнему Риму, является весьма актуальным мнение о рациональности сознания его обитателей, но, в то же время, нет и отрицания того, что мышление римлян носило мифологический характер. Исходя из этого, так же, как и в случае со временем, мы имеем возможность констатировать наличие в их сознании двух тенденций, влияющих на восприятие ими пространства: рациональной (в результате воздействия которой пространство мыслилось неким способом координации на территориях вне Рима) и образной (пространство подвергалось разделению на содержательно-наполненные образы, наделявшиеся качественной оценкой, иногда имевшие антропоморфные черты). Наиболее существенная причина для выделения образного восприятия пространства у римлян – это его событийная наполненность.

Актуализация понятия «хронотоп» в контексте нашего исследования сводится к следующему. В ходе практической деятельности любого человеческого коллектива вырабатываются модели макро-, мега- и микромира, сущность которых определяется слиянием пространства и времени в единое целое. Свое ощущение пространства и времени сложилось и у древних римлян. Причем их пространственно-временная ориентация свидетельствует о нерасторжимости восприятия пространства и времени. Это дает нам право использовать понятие «хронотоп» при конструировании древнеримской картины мира. Хронотоп. «Хронотоп принципата» и «Pax Romana».

Экстраполяция понятия «хронотоп» на картину мира римлян имеет под собой ряд оснований. Во-первых, значительное количество латинских терминов имели как временные, так и пространственные значения. Во-вторых, римляне увязывали время и конкретное место его течения, что видно из особенностей летосчисления римлян и ориентации в историческом времени самого Тацита. В-третьих, осмысление времени и пространства римлянами обладало качественной оценкой, конкретностью, дискретностью, событийной наполненностью. В виду этих обстоятельств представляется необходимым применение бинарных оппозиций для реконструкции представлений римлян о времени и пространстве и поиск на их основе конкретных образов времени и пространства. Это дает основания, с одной стороны, констатировать наличие у римлян мифологического типа мышления, с другой, – подчеркнуть нерасторжимое интегративное единство пространственно-временных координат их картины мира. В-четвертых, имея ввиду политический контекст эпохи Тацита, в частности, трансформацию системы управления государством и смену идеологических ориентиров общества, которые стали достоянием всего романизированного населения Римской империи, уместным, по нашему мнению, является введение концепта «хронотоп принципата».

Идея «Pax Romana», владевшая умами римлян раннеимператорской эпохи, заключалась в поступательном наращивании могущества римлян, в их стремлении к мировому господству.

Правление Августа, по верному замечанию М. Элиаде, внушило римлянам установление «вечного мира» в противовес характерному для них в прошлом постоянному страху перед неизбежной гибелью Города. Первый император, положивший конец эпохе гражданских войн, тем самым «повторил сотворение мира». С момента установления режима Империи «история Рима приобретает благородную значительность», и именно этот момент можно считать началом желаемой линейной модели течения исторического времени. Следовательно, спираль исторического времени могла стремиться выстроиться в линию именно с момента установления режима Империи. 117

Рост Римской империи увязывался Тацитом с ростом самого Рима [Ann.,XII,24]. «Pax Romana» стал реальностью во II в. до н.э., хотя только в эпоху принципата по отношению к императору стали использоваться эпитеты: «rerum dominum» («владыка мира») [Hist.,II,78], «romanum principem et generis humani paulo ante dominum» («римский принцепс, властвовавший над человеческим родом») [Hist.,III,68]. В пользу подтверждения тезиса об уже установившемся и значительно расширившемся ко времени Тацита «Римском Мире» свидетельствует и отождествление Римской империи со всем известным миром, где охватившие мир потрясения ассоциируются с изменениями в судьбе Империи: «В результате этих охвативших весь мир потрясений по-новому начали складываться судьбы Империи» [Hist.,III,49].

Итак, под «хронотопом принципата» в данном исследовании понимается система пространственно-временных координат политического, идеологического, социального, культурного, мировоззренческого уровней бытия римлян эпохи ранней Империи. Также в ходе исследования мы будем иметь в виду, что образ времени / пространства – отрезок времени / сегмент окружающего мира, обладающий свойствами содержательной наполненности, качественной оценки, конечности.

Глава III. Время и пространство в картине мира римлян I – начала II в. Макромир

1. Образы прошлого, настоящего и будущего в картине мира римлян

Для изучения отношения римлян к их прошлому, настоящему и будущему римлянами обратимся к таблице 1, помещенной в главе II. Судя по лексемам, относящимся ко времени и пространству, осмысление прошлого, настоящего и будущего в римском массовом сознании было не одинаковым в своей основе. К примеру, термин ulterior, ius имеет значения «прошлый», «будущий», не обозначая при этом «настоящее»; кроме того, его наиболее употребимыми значениями являются: «находящийся по ту сторону», «противоположный». Такой парадоксальный набор значений данного термина наталкивает на их сопоставление: по-видимому, для коллективного сознания римлян статусом реальности обладало только настоящее, а находящиеся «по ту сторону» прошлое и будущее необходимо было обрести.

Своеобразное понимание римлянами трех измерений времени – прошлого, настоящего и будущего – явствует также из содержания их праздничной культуры. Между 11 и 15 января праздновались Карменталии – праздник в честь римской богини-прорицательницы Карменты, в котором главным образом участвовали женщины. Этот праздник касался не только самой Карменты, но и её спутниц, Антеворты и Постворты, первая из которых вещала будущее, а вторая – прошедшее. Антеворте и Постворте были посвящены два алтаря в Риме, а Карменте у подошвы Капитолия был воздвигнут храм. Поскольку Антеворта и Постворта являлись спутницами прорицательницы Карменты, можно предположить, что прошлое и будущее для римлян символически присутствовали в настоящем, сосуществовали с ним, но не определялись им полностью, потому что прошлое и будущее «обреталось» при помощи ритуалов.

Что касается способов обретения прошлого, то имеет смысл обратить внимание на римский праздничный календарь, ставший их коллективной памятью. Праздники, которые так или иначе были связаны с прошлым, можно разделить на две группы: торжества, посвященные какому-то эпизоду из римской истории, и дни, когда римляне вспоминали ушедших предков. Прошлое.

Среди праздничных дней первой группы особое место занимали торжества, находившиеся в той или иной связи с легендой об основании Города Ромулом. 15 февраля справлялись Луперкалии, название которых происходит от латинского термина lupa – «волчица». Во время их проведения приносились в жертву животные, из шкур которых потом изготавливались бичи. Также в честь основания Рима праздновались Парилии (21 апреля), а 23 декабря, в ходе Ларенталий, римляне приносили жертвы Ромулу и Рему. Из памятных римлянам эпизодов более далекого прошлого можно отметить «троянское представление» на лошадях, даваемое на Секулярных играх 800 г. от основания Рима (при Клавдии) [Ann.,XI,11].

В календаре праздников отпечатались события и более поздней римской истории. Так, 13 января праздновалось присвоение Октавиану титула «Август», 13 февраля римляне вспоминали род Фабиев, а 24 февраля в память об изгнании Тарквиния Гордого справляли так называемый Регифугий. 118 119

Таким образом, римляне свято хранили информацию о знаковых событиях своей истории. По меткому выражению одного из исследователей, «в религиозном смысле каждый год являлся кратким изложением истории народа». Но не менее свято римляне чтили и своих предков. Так, с 13 по 21 февраля отмечались Паренталии, когда вспоминали всех умерших предков. В последний день этих празднеств возлияниями воды, вина и молока умилостивляли манов – добрых покровителей семьи, в которых воплощались души умерших предков. Кроме того, с 7 по 15 мая отмечались Лемурии – также поминания мертвых, однако целью умилостивления были уже злые духи. 120

Специфика мифологического типа мышления предопределила психологическую ориентацию человека древности преимущественно на прошлое, которая оказалась весьма актуальной и для жителей ранней Римской империи. В прошлом, прежде всего, находился образец справедливого государственно-правового регулирования, так как предложения, обсуждавшиеся в сенате и подкреплявшиеся обычаем, обладали бóльшим весом, чем волюнтаризм императоров. По свидетельству Тацита, обычай считался очень действенной силой и в решении государственных дел: «Vicit pars, quae sortiri legatos malebat, etiam mediis patrum adnitentibus retinere morem. Et splendidissimus quisque eodem inclinabat» («Представители стороны, победившей путем жеребьевки, также склонялись сохранить за собой середину, которая была в обычае у предков. Выдающиеся [люди] склонялись туда же») [Hist.,IV,8].

Римлянам было свойственно восхищение стариной, невзирая на то, чужая она или своя. Так, Германик (племянник императора Тиберия) отплывает в Египет для знакомства с его достопримечательностями [Ann.,II,59—60], здесь он посещает «veterum Thebarum magna vestigia» («великие следы древних Фив»).

Пиетет к прошлому поддерживался традициями, например, коллективной памятью о «золотом веке». Бережно сохраняя информацию о времени всеобщего равенства, римляне ежегодно справляли Сатурналии, то есть празднества в честь века Сатурна. Этот временной отрезок крайне идеализировался римлянами, наделялся утопическими чертами. Люди «золотого века», например, имели «casta et nullis contacta vitiis pectora» («чистые и нетронутые нравственными пороками человеческие сердца»), а мастера красноречия могли тогда свободно общаться с богами, как и с людьми [Orat.,12]. Представление о «сатурновом царстве» служило идеализации древних, догосударственных отношений. Древнеримские представления о «золотом веке», в том числе и в эпоху раннего принципата, детально исследовал Ю. Г. Чернышев. Он указывает на характерную черту римского сознания, заключавшуюся в том, что «идеальное состояние общества переносится, как правило, не в абстрактное, а именно в римское прошлое». Тацит, по мнению исследователя (которое мы разделяем), передал нам информацию об обществе, расколотом на людей «старого» и «нового» порядка, иллюстрацией чего являлся сенат, состоявший из «добропорядочного большинства» и «всевластного меньшинства». Через недовольство настоящим и идеализацию далекого прошлого проявлялись оппозиционные настроения значительной части древнеримского общества, характерные, в том числе, и для самого Тацита. 121 122

Исключительная ценность прошлого в римском социуме основывалась не только на традиционности сознания, но и на отношении к нему императоров. Пиетет Цезаря к прошлому подчеркивает Светоний: «Он распустил все коллегии, за исключением самых древних. Древнейшие из них считались учрежденными еще Нумой» [Suet. Iul., 42,3].

Коллективная память о прошлом имела большую ценность и для Августа. Светоний передает нам, что «после бессмертных богов он больше всего чтил память вождей, которые вознесли державу римского народа из ничтожества к величию. Поэтому памятники, ими оставленные, он восстановил с первоначальными надписями, а в обоих портиках при своем форуме каждому из них поставил статую в триумфальном облачении, объявив эдиктом, что это он делает для того, чтобы и его, пока он жив, и всех правителей после него граждане побуждали бы брать пример с этих мужей» [Suet., Aug., 31,5].

И особую значимость прошлое имело для самого Тацита. Так, при чтении его произведений бросается в глаза его благоговейное отношение к римскому, главным образом республиканскому к прошлому. Тацит уподобляет современных ему героев «прославленным героям древности» [Hist.,I,3]. Веспасиан сравнивается с «римскими полководцами древних времен», так как он «днем и ночью помышлял о победе над врагом, а когда приходилось, сам разил его могучею рукою; ел, что придется, одеждой и привычками почти не отличался от рядового солдата» [Hist.,II,5]. Персонажи Тацита (в большинстве своем) считают необходимым сохранить все, что еще осталось от древности: «Солдаты вспомнили, какой Виенна древний город, сколь почетное место занимает среди других римских колоний», и решили оставить город невредимым [Hist.,I,66]. Более подробно взгляды Тацита будут проанализированы далее в соответствующей главе.