Полная версия

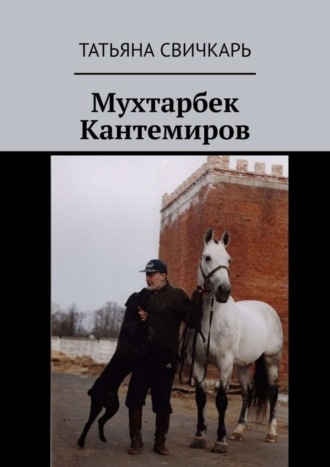

Мухтарбек Кантемиров

Вот как описывается в книге «Джигит Осетии» его дебютное выступление:

«Легкое движение шенкелем, и светло-серый скакун выносит всадника на арену цирка. В зубах Алибека поблескивает лезвие кривой шашки-гурды. Вот всадник спрыгнул, оттолкнувшись от земли, перевернулся в воздухе и снова очутился на шее скакуна.

Темп лезгинки нарастает. Вдруг молодой джигит бросается под самые ноги лошади. Публика ахнула, но наездник повис на одном стремени. Секунда – он опять в седле…»

Удивительно: уже в первом своем выступлении Алибеку удалось не только показать сложнейшие трюки, но и выполнить их так, что каждое движение смотрелось – красиво, завораживало. Он поистине был самородком.

В этот вечер стало ясно: родился номер, который раз за разом будет покорять публику – в каком городе бы не выступал молодой джигит.

Но статичность невозможна в цирке. Нужно движение, развитие. Творческий путь Алибека Кантемирова не меньше, чем его прекрасные физические данные, определил его характер: работоспособность на уровне самосожжения, и стремление постичь все, что связано с верховой ездой и дрессировкой лошадей».

К сожалению, мы не увидим записи его ранних выступлений. Остались лишь воспоминания современников, которые видели, как пролезал Алибек между задних ног лошади, идущей на полном галопе – и выполнял другие опаснейшие головокружительные номера.

Но и отдельные кадры, снятые гораздо позже, могут дать представление об этом человеке.

…Рабочий момент. На манеже репетирует Ирбек Кантемиров, его отец сидит в зрительном зале. Но невозможно назвать Алибека стариком. Так горят его глаза, так следит он за каждым движением лошадей, кивает, улыбается счастливо…

Своему делу он отдал без остатка себя – и всю свою долгую жизнь.

Его сыновья и многочисленные ученики пройдут школу джигитовки, разработанную Алибеком Кантемировым. Основы этой школы закладывались с тех первых дней, когда молодой джигит пришел в цирк.

За его плечами стояли поколения конных воинов Осетии, он учился у лучших наездников своего края, перенимал приемы у казаков, читал книги.

Породы лошадей, наиболее подходящие для цирка, необходимость наезднику иметь прекрасную физическую подготовку, не пренебрегая танцами и гимнастикой, многочисленные усовершенствования в конской сбруе – Кантемиров думает обо всем, ничто не ускользает от его внимания. Довести все, с чем он работает – до возможного совершенства – и не иначе.

Созданная им система подготовки наездников столь продуманна и безупречна, что именно благодаря ей – растет число джигитов.

В начале двадцатого века Алибек много гастролирует по циркам Российской империи и за ее пределами.

Он продолжает выступать и после революции, в годы гражданской войны. Удивительно, но в это непримиримое время, Кантемиров пользуется уважением и белых, и красных. В 1919 году, в Ростове, Семен Буденный предлагает ему оставить цирк и готовить наездников для Первой Конной.

– Я артист, – возражает Алибек.

«Мы артисты – люди самой мирной профессии», – эта фраза прозвучит несколько десятилетий спустя в фильме «Не бойся я с тобой». В фильме, который прославит его сына.

Вместо службы у буденовцев Алибек уезжает на гастроли в Германию. Казаки-эмигранты недовольны появлением джигита, который собирается после выступлений вернуться в эту «красную» страну.

Но Алибек не мыслит оставить Осетию, друзей и родных, живущих там. В душе он никогда не примет советскую власть, но все политические потрясения переживет вместе с Родиной.

Мастерство артиста и его честная позиция делают свое дело: на представления Кантемирова приходят «сливки» Белой армии, даже барон Врангель.

В годы первой мировой войны Алибека все же интернируют, и он проводит некоторое время у богатого мельника – без права выехать из указанных для жительства мест.

Правда «хозяин» оказывается вовсе не «хозяином» – добрый человек дает приют талантливому артисту, возможность быть с лошадьми, пережить трудное время.

После окончания войны Алибек Кантемиров возвращается в Осетию. Вскоре после приезда он отправляется навестить родных в Беслан.

Там, на сельском празднике, он видит молодую гармонистку Мариам Цирихову.

3

Если жизненный путь Алибека Тузаровича неизменно привлекал к себе внимание журналистов и писателей, то Мариам Хасакоевне уделялось гораздо меньше внимания. Близкие не много говорили о ней: все та же осетинская традиция – не хвалить хозяйку дома на людях, и великая скромность удивительной женщины.

Вероятно, судьба ее могла сложиться традиционно. Замужество, а затем размеренная жизнь осетинской женщины, хозяйки дома.

Но быть женою Алибека Кантемирова – это совсем другое. В условиях бесконечных переездов она станет актрисой, костюмером, матерью большой семьи, и душою всей труппы.

В 1922 сыграна свадьба – по строгим осетинским обычаям. В 1924-м появляется на свет первенец – Хасанбек. И в этом же году рождается легендарная труппа «Али-бек».

В нее входят – Ибрагим Кантемиров, младший брат Алибека, джигиты Казбек Нугзаров, Магомет Нурмагомаев, наездница Стефа Перец, дагестанский зурнист Алибек Арсланов и конечно Мариам Кантемирова.

Она прекрасно играет на гармони, и Алибеку приходит в голову мысль включить в выступление труппы игру на народных инструментах: гармони и зурне. Это придает номеру еще больший национальный колорит.

Всю жизнь Мариам будет делить путь своего мужа, родит ему трех сыновей. И тепло вспомнят ее все, кто знал.

Татьяна Николаевна Никулина расскажет, как в давние времена, когда им выпадали совместные с осетинскими джигитами гастроли, Мариам Хасакоевна, которой и без того приходилось заботиться о своих трех мужчинах, заодно брала на свой кошт Никулиных. Как вкусно она готовила и кавказские блюда и русские щи, как тепло и весело было за общим большим столом!…

Среднему сыну Ирбеку вспомнится, как переживала мама, если молодые артисты в долгих поездках по российским просторам, начинали забывать тех, кто остался дома, в Осетии. Бывало, что сама начинала посылать деньги чьей-нибудь матери, если сын проявлял забывчивость.

После смерти Мариам Хасакоевны ее прах сыновья перевезут в Осетию.

– До сих пор снится мама – и все думаешь: «Не обидел ли ее чем-нибудь? …Папу? Нет?» Люди были – достойные…, – тихо говорит Мухтарбек Алибекович, – Старики приходили после того, как мы ей памятник поставили и благодарили папу. Он написал: « Дорогая хозяйка, та честь, которую мы заслужили, была заслужена тобой. Я тебе благодарен».

4

Труппа, названная «Джигиты Али-Бек», одной из первых в советской России получила возможность выезжать заграницу, гастролировать в лучших европейских цирках.

Молодая республика начинала создавать свое искусство и хотела гордиться перед всем миром артистами, верными новой власти.

В прессе советской поры неизменно упоминался тот факт, что во время зарубежных гастролей труппа «Али-Бек» выезжала с красным флагом, демонстрируя свою гражданскую позицию.

Однако, отношение Алибека Тузаровича к новому строю не могло быть столь однозначным.

Сын своего народа, он не мог не видеть, не дать оценку той трагедии, которую принесла советская власть Осетии, и всему Кавказу.

Гражданская война расколола страну, в Белой гвардии воевало немало осетин. Многие погибли в боях, другие были расстреляны после установления советской власти.

В начале 20-х годов Владикавказ был в значительной степени разрушен, из него выселялись не только владельцы заводов и торговцы, но также интеллигенция.

Город чистили от «буржуазного элемента». Меняли названия улиц. Шла яростная борьба с религией. Церкви просто грабили и разрушали. Лишь отдельным из них каким-то чудом удалось уцелеть.

Алибек Тузарович прилагал все силы, чтобы помочь соотечественникам. В двадцатые годы, под видом артистов труппы ему удалось вывезти за границу несколько человек – цвет осетинской молодежи. На Родине они с большой вероятностью были бы расстреляны.

Но Алибек Тузарович не мог не понимать, что, если эмигрирует сам – связь с Осетией для него оборвется.

А лишиться родных корней, поставить под угрозу жизнь оставшихся на родине близких он не мог.

Предпочитал по возможности оставаться вне политики.

«Наша партия – это лошади», – повторял он впоследствии сыновьям.

Все же в 20-е годы труппа гастролировала много. И ее выступлениям сопутствовал большой успех в самых известных цирках Европы. Очевидцы говорили, что когда на манеж выходит труппа «Али-Бек» – это неизменный фурор.

В знаменитом зоологическом саду Карла Гагенбека Алибек Тузарович с триумфом выступает в героико-романтической пантомиме «Праздник на Кавказе». Не только цирковые трюки, но и возможности, которые дает театр – только это удовлетворяет в полной мере душу артиста. О том, что лишь такое слияние позволяет показать в полной мере союз коня и всадника, он будет говорить и своим детям.

5

В семье Кантемировых один за другим появляются на свет сыновья.

С раннего детства отец приучает их к верховой езде, к цирковой работе.

Хасанбек выходит на манеж, когда ему исполняется четыре года.

Остается в истории семьи дата его первого выступления – 11 июля 1928 года, Гамбург.

Он совсем кроха, но мать наряжает его в традиционный горский костюм, и он храбро ведет себя на арене: танцует лезгинку, крутится волчком на скачущем галопе пони…

Публика восторженно принимает мальчика, но строгий отец говорит ему:

– Теперь ты настоящий артист, и поэтому должен работать с каждым днем все лучше.

Нет сомнений, что эти слова повторялись и маленькому Ирбеку, а потом их услышал и Мухтарбек.

Ирбеку исполнилось шесть, когда Кантемировы выступали в Ереване. Старший брат неожиданно заболел. Изменить программу? Лишить зрителей возможности увидеть маленького артиста?

И отец принимает решение – готовить к выступлению Ирбека.

Надо отдать должное малышу – он отлично справился.

В дальнейшем он станет гордостью труппы, и именно Ирбеку, много лет спустя, отец доверит возглавить ее.

Сыновья растут – и у родителей довольно дела воспитывать их. Хорошо, что мальчики оправдывают ожидания.

Уже в раннем детстве проявляется недюжинный ум Хасанбека.

Когда в 1929 году труппа гастролирует по Германии, Кантемировых селят в семье известного и весьма обеспеченного профессора.

Бездетная чета просит передать ей на воспитание маленького Хасана. Он получит в Германии лучшее образование, станет великим гражданином! Профессор готов заплатить отцу большие деньги.

Но Алибек Тузарович не внемлет долгим уговорам.

– Осетины своих детей не продают, – говорит он.

В нелегких условиях постоянных гастролей, кажется, никто не заинтересован в дальнейшем увеличении семьи.

И все же Бог распоряжается по-своему.

18 февраля 1934 года, в Воронеже – на свет появляется младший сын Кантемировых, Мухтарбек.

Вспоминает Мухтарбек Кантемиров

– Папа мой, Алибек Тузарович, и правда, на первый взгляд, мог показаться слишком плотным и крепким для джигитовки. Он был дороднее меня – костяной такой, костистый.

Идеальная фигура в этом отношении была у Ирбека, среднего брата – стройный, легкий!

Недавно один из друзей рассказал мне о закономерности – от имени зависит рост. В нашей семье: Ирбек – самый низкий, пять букв, Алибек – шесть букв, дальше Хасанбек, и Мухтарбек – самый длинный. Да, так и идет! – задумывается и потом, с детской радостью, – Надо же! И, правда, так!

Но и в папе, и в Ирбеке было заложено удивительное чувство эстетики – каждое движение у них было красивым. Природный талант – самородки. И оба очень чувствовали лошадей. Есть такое понятие – «чувство лошади». Папа передал его Ирбеку – повышенное чувство.

Мама и папа познакомились в начале 20-х годов, в Беслане.

Папа тогда приехал из-за границы. Он гастролировал в Германии, а когда началась первая мировая война, его интернировали. Но он был замечательный артист, и его какой-то богатый мельник взял к себе на мельницу – к лошадям. Вот что значит – благородство было в людях! Переждать! Спасти! Война кончилась, – и папа опять стал работать в цирке.

А потом поехал в Осетию, заехал к родным в Беслан – и увидел маму.

Она была совсем юной – на семнадцать лет моложе отца.

Мама -1899 года, а папа – 1883-го.

Ее отца сослали большевики в ссылку. Старинный род – Цириховы.

Она успела закончить пансион благородных девиц.

Братья, Солтан и Костя, так ее оберегали – младшая. За ней ведь ухлестывали – красавица! А она папе досталась.

Свадьба была в Осетии. Там строгие свадьбы, красивые…. По старым традициям.

После мама шила на всю труппу – и на машинке, и на руках. А у нас ведь джигитовка. Все рвется, сапоги летят, в труппе десять-двенадцать человек.

Мама день и ночь сидела, бедная. Идеальные костюмы она шила по фигуре. Такая труженица была! Обувала, обшивала – всю труппу. Папахи, черкески, бешметы, сапоги – все умела. Воспитаны были осетинские девочки так.

И сама тоже выступала с нами. На гармони играла.

* * *

Я должен был родиться девочкой. К моменту моего появления на свет Хасанбеку было уже десять лет, Ирбеку восемь.

И вдруг мама говорит:

– Отец, а ты знаешь – у нас будет дочь…

– Да ты что, с ума сошла? – спрашивает папа, – Такое время тяжелое, двух надо прокормить.

– Это будет девочка, точно, – мечтательно говорит она, -. Те – джигиты были, а эта споко-о-ойная… И мы знаешь, как ее назовем? Иратхан, Ирочка…

Но папа не мог и мысли допустить:

– Нет, вот увидишь – будет мальчик!

И точно – Мишкабек получился.

* * *

Самое первое мое воспоминание – море.

Цирк тогда работал в Батуми. Цвели магнолии, розы…. Горы поднимались над городом, а с другой стороны простиралось море.

Я рвусь купаться. Мне четыре года.

Потом говорили, что я хитрил, и каждый день, с утра уже начинал проситься: «Мама, я заболел, пойдем на пляж!»

Я знал, что мама не станет поить лекарствами – она их не признавала. Верила в то, что дает природа: заваривала чай с малиной, вела на жаркое солнышко – к целебной соленой воде…

Море – это было чудо для ребенка. Весело – волны! Игра с волнами. Они, шутя, поднимают тебя – паришь. Как чайка, как рыба – ты часть природы.

До сих пор море вдыхает в меня новую жизнь. Я возвращаюсь оттуда другим – друзья не узнают: как помолодел!

Дальше помню – Ростов, тридцать девятый год. Я дружил тогда с Сережей Лавровским, мы одногодки. Впоследствии он стал известным музыкантом.

Мы бегали купаться – Дон был рядом с цирком. Но плавать еще толком не умели – оскальзывались, барахтались. Он начинал тонуть – я его вытаскивал, я тонул – он меня…

Видели бы взрослые…

Воспоминаний немного, но они светлые, потому что связаны с родителями.

Мне седьмой год, играем с ребятами возле дома, и мама зовет:

– Мишенька, я поставила таз с горячей водой. Идем, я тебе ножки помою.

Я прибежал, уселся, мама моет мне ноги, и говорит папе:

– Отец наш, – осетины в семье так обращаются, без имени. Мужчины говорят «моя хозяйка». – Ты посмотри, какие у Мишеньки сухожилья, как у волчонка!

Папа присмотрелся:

– Да, мать, он у нас будет прыгать.

Мне так понравилось, что во мне нашли особенное! Я только обиделся – почему волчонок?

Зато и правда – прыгучий был – очень.

Благодаря этому потом и делал свои номера.

Цирк был нашей жизнью. Я мало видел отца и старших братьев – великие труженики, они все время работали, были при лошадях. И дома говорили в основном о работе.

Но даже – мы, дети… Мы играли на опилках, и это было самое естественное – малыши на манеже.

Нас никто не гнал – разве что, когда выходили хищники. Мы, как обезьянки подражали взрослым артистам, и старались им помочь. Впитывали все, что происходило вокруг.

Это цирковая традиция – так надо, чтобы цирк действительно вошел в душу, стал родным домом, а артисты – семьей.

И мы, правда, жили, как одна семья.

Много позже, когда начались заграничные поездки – люди стали портиться, бороться за место под солнцем, атмосфера сделалась другой.

А тогда – первое о чем думали – о Деле.

Мы очень много работали.

Мама вообще – день и ночь, я не видел ее спящей. Мы ложились – она шила костюмы, вставали – она уже давно на ногах, у плиты.

Одета была всегда строго, волосы спрятаны под косыночку. Недавно, когда готовили фильм «По планете на коне», нашли архивные записи – нас снимали для хроники во Владикавказе. Все три брата, родители – и мама такая хорошая! Я не мог смотреть без слез.

Я ведь рос возле нее, и она меня – так любила!

Старшие в цирке, а я все время – рядом с мамой.

И на рынок с ней – она учила меня выбирать продукты, и на кухне верчусь под руками – мама показывает, как готовить

Жили мы в основном на квартирах – цирк был небогатый. И сколько надо было прилагать усилий, чтобы всех вкусно и сытно накормить, устроить уютно. И я перенимал, что и как.

И теперь – все, что я умею по быту – это мама, а по работе – папа.

Наша труппа была известной – все время на виду. А что это значило в тридцатые годы?

Необходимость скрывать свою веру, ведь шло богоборчество.

Родители всю жизнь были верующие. Папа – мусульманин, как часть горных осетин. А мама – христианка.

И это уживалось в одной семье, переплеталось. Осетины мудры и терпимы к вере друг друга. Папа молился по-осетински, мы вслушивались в древние слова. Его молитвы до сих пор звучат у меня в ушах. Особенно обращение к святому Георгию – это величайший осетинский патрон.

Мама читала православные молитвы.

А мы просто верили в Бога, в то, что высшая справедливость есть.…

И мама каждое воскресенье пекла три пирога – как велит наша традиция.

Отец давал оценку советской власти, он видел ее подлинную суть. И мы это понимали. Но не могли из дому выносить ничего…

Как было воспитывать в таких условиях нас? Привить нам порядочность, благородство, высокий строй мысли?

Своим примером. Мы видели, что родители – труженики, и сами не могли иначе. Потом всю жизнь не жалели себя. Травмы – они же в цирке постоянно. Покалечишься, отлеживаешься, и только одна мысль мучает: все работают, а ты нет. Подымаешься, и идешь. И поэтому все долго не заживает. Зато – не нарушается номер, зато – партнерам легче.

Еще отец воспитывал нас – рассказами.

Это были удивительные рассказы. Они передавали самую душу нашего народа.

– Дети мои, – говорил папа, – На вас ответственность за весь род. Вот послушайте, это было в конце девятнадцатого века. По берегу реки бегали пацаны. Для осетин вода – это святое. Дон, Днепр, Днестр, Дунай – все названия по-осетински переводятся. Самое бережное отношение у нас к воде. А тут один мальчишка накакал в воду. Дело небывалое! С тех пор эту фамилию называли «поганящие воду». Из поколения в поколение называли так.

Этот случай с водой меня потряс! С тех пор я так боялся сделать что-то, что опозорит мой род!

И про лошадей папа говорил:

– Был случай. У нас в роду очень хороший конник погиб, его хоронили. Подвели к гробу коня, как положено. И отпустили его – уже никто на нем ездить не будет. И вот выпускают его утром в табун, а вечером лошадь не приходит.

Сыновья к пастуху:

– Где наш конь?

– Когда пригоняют табун – идет к вашему дому, – отвечает тот.

Вечером сыновья пошли навстречу и увидели. Конь подошел, тронул мордой знакомые ворота, повернулся… Пошел на кладбище и простоял у могилы всю ночь.

Или еще. Убили всадника. Конь над ним встал, и никого близко не подпустил. Невозможно было подойти. А у убитого пояс, на котором висел кинжал. Конь хозяина за пояс взял, и нес больше двадцати километров – к шатру. Положил около входа и умер.

Это то, что осталось в легендах.

А в наши дни…

Когда папа работал в Гамбурге – там, на территории огромного зоопарка – была выставка, культуры разных народов… И у арабов – палатки. Младенцы и ползунки в них, а кто уже хоть немного ходит – те все работают.

И вот, вдоль палаток ходит белая арабская лошадь. Если кто из малышей выползает, она берет за рубашонку и возвращает назад.

Так люди собирались смотреть именно на это, ходили и заглядывали в палатки. Правда ли, что так бережно лошадь это делает – и ребенок даже не плачет?

Вот такие истории нам папа рассказывал. Мы их впитывали. Поэтому я не могу сказать – отец, мать… Мама, папа… это все в крови.

Жили под нашим кровом и другие осетинские обычаи.

Мама говорила отцу «ортолак» – «этот мужчина». И я думал, что это другое имя папы.

Я его как-то так назвал. Мама расхохоталась:

– Это только я могу говорить!

– Михако, – сказал папа, на грузинский манер меня назвал, – Тебе повезло. Старших я ремешком воспитывал, а тебя мне не позволяют трогать…

В седло меня папа посадил, когда мне было лет шесть.

Мы работали в Тбилиси.

Но я не могу вспомнить времени, когда бы лошадей не было рядом.

В детстве меня не снимали на пленку. Но, десятилетия спустя, сняли нашего Марика, сына Ирбека. Крошечный черноглазый мальчик, в маечке и трусиках, в огромной для его головы белой папахе. Топчется возле коней, протягивает им на ладошке хлеб.

Он совершенно спокоен – лошади могут быть только добрыми. Так их воспитывали у нас. Они любят детей и не способны причинить малышу никакого вреда.

Такими их видел и я.

Папа скептически относился к профсоюзному закону, по которому детей нельзя допускать к ремеслу раньше одиннадцати лет. Те, кто писал этот закон, может быть, руководствовались самыми благими намерениями – не лишать ребят детства. Но они ничего не знали о законах детской души.

К одиннадцати годам уже просыпается инстинкт самосохранения. И в первый раз сесть на коня, когда каждое движение будет сковано страхом?

Иное дело – малыш. Рядом с папой не может быть страшно. Если папа велит сделать то-то и то-то – надо просто слушаться.

Подготовка начиналась с малого. Поднять с земли платочек. Лечь поперек седла. Сделать «ласточку» Все это – на стоящей лошади. И только когда движения ребенка становились уверенными, лошадь пускали. Вначале – шагом.

На протяжении всех лет, отданных цирку, папа оберегал от чрезмерного риска и нас, сыновей, и остальных членов труппы.

Родителей все любили. Их так и звали цирковые – мама Мария, папа Алибек….

Отцы и матери доверяли им мальчишек, зная, что в нашей семье они вырастут как родные.

Никому не позволил папа повторить свой трюк – пролезть между задними ногами лошади на полном галопе. Когда в молодости он делал этот номер – неоднократно ломал ребра. Там была – мясорубка.

И потом, хоть папа и заставлял джигитов труппы рабоать до седьмого пота – а особенно нас, сыновей – но следил, чтобы было сделано все возможное – и номер стал максимально безопасным.

Так, братья работали, я – только учился трюкам, и приближался сорок первый год.

6

Миша не помнил, как «объявили войну». Труппа в то время находилась в Ростове. Конечно, и здесь звучал из репродукторов размеренный, скорбный голос Левитана, но маленький мальчик, который готовился осенью пойти в школу – мальчик эмоциональный и чуткий – запомнил не патетические слова, а песню.

«Вставай, страна огромная, вставай – на смертный бой» – с этого начиналось теперь каждое утро.

Это было жутко.

Всеми – даже детьми – ощущался огромный масштаб происшедшей трагедии. Гитлеровцы занимали город за городом. Первое время джигиты труппы «Али-Бек» вместе с шефской бригадой Ростовского цирка выступали перед бойцами, которые уходили на фронт. Но вскоре взялись за оружие сами.

Из двенадцати человек с войны вернутся двое. Из лошадей – настоящих друзей, обученных повиноваться каждому движению всадника – назад не придет ни одна.

Прямо с манежа на Цветном бульваре отправится воевать и осетинская труппа джигитов Михаила Туганова – любимого ученика Алибека Кантемирова.

В первые же дни войны – прямо из девятого класса – на фронт сорвался и Хасанбек.

Мария Константиновна была в полном отчаянии: Хасану – дома его звали Толенькой – не исполнилось еще и семнадцати лет! Остановить его она не смогла, а защитить более было не в ее силах.

Алибек Тузарович вместе с домочадцами возвращается в Осетию.

Дорога домой тоже не осталась в памяти Миши, но его родителям пришлось пережить много тревог. Уже все было предназначено для фронта, поезда, идущие в тыл выбивались из расписания. Переполненные вокзалы, всеобщее смятение – довезти бы в этих условиях детей благополучно…

В Орджоникидзе Кантемировы останавливаются у родственников. Здесь, как и прежде, все стараются помочь друг другу. Делятся кровом, вещами, едой…. Вместе читают письма с фронта, поддерживают тех, чьи семьи постигла беда.

Жизнь с каждым днем становится все труднее.