Полная версия

Заметки о христианской психологии. Дополнение к курсу

(Преп. Макарий Египетский, Собрание рукописей 2, Духовные беседы, Беседа 4) «…которые совлекли с себя человека ветхого и земного, и с которых Иисус совлек одежды царства тьмы, те облеклись в нового и небесного человека – Иисуса Христа, и также опять, в соответственность очам имеют свои очи, и в соответственность ушам – свои уши, и в соответственность главе – свою главу, чтобы всецелый человек был чист и носил на себе небесный образ.»

(Кол. 3:8—10) «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его.»

(2 Кор. 5;17) «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.»

(св. Макарий Египетский, Духовные беседы). «…для того и пришел Христос, чтобы от Себя, от естества Своего, породить чад Духом, благоволив, чтобы рождались они свыше от Божества Его. Он пришел верующих в Него сделать новым умом, новой душой, новыми очами, новым слухом, новым языком духовным, одним словом – новыми людьми»

(Преп. Макарий Египетский, Собрание рукописей, Слово 27. О том, что все видимое является образом невидимого мира Божества) «И как царь посылает во всю землю свои изображения и посредством их становится известной его держава и власть, так и лукавый, пленивший род человечества и всех удержав под своею властью посредством преступления Адама, безобразные и мрачные образы своей тьмы бесчестных страстей вложил в души, и при их посредстве овладел пажитями, отвратив людей во всякие грехи и нечистоту. Таков закон греха, противоборствующий закону ума, против закона Божия. Это есть ветхий человек, совлечься которого повелевает нам блаженный Апостол, это есть мирской дух, избавиться от которого мы молимся… Это есть покрывало тьмы, лежащее на сердце, которое, мы надеемся, будет отнято силою Иисусовой от обратившихся всецело ко Господу, чтобы открытым лицом созерцали бы мы славу Господню. Те же души, которые в вере и большой любви приближаются ко Господу, ищут у Него избавления и желают получить благодать Его Духа: и посылает им Господь желанный и небесный образ Своего неизреченного света, то есть закон Своего Духовного, нового и небесного человека, и посредством бессмертного и живого образа света его добродетелей упраздняются безобразные образы злобы страстей, и царствует над верной и достойной душой Дух, исполняющий всю Его волю чисто и беспорочно, и Его Держава поистине познается в достойных Его душах посредством живого и Боговидного образа Его благодати.»

(Преп. Макарий Египетский, Собрание рукописей, Духовные беседы, Беседа 52, 3) «И душа, принимая в себя небесное семя, до тех пор, пока не родит, терпит скорбь, подвергаемая многоразличным искушениям; а когда она родит, то есть станет совершенной, радуется радостью постоянной и неизреченной, потому что родился небесный и новый человек в горний мир.»

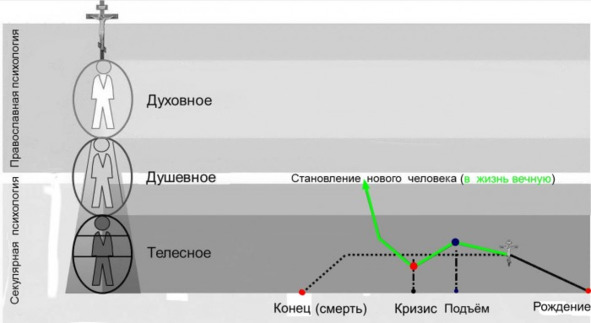

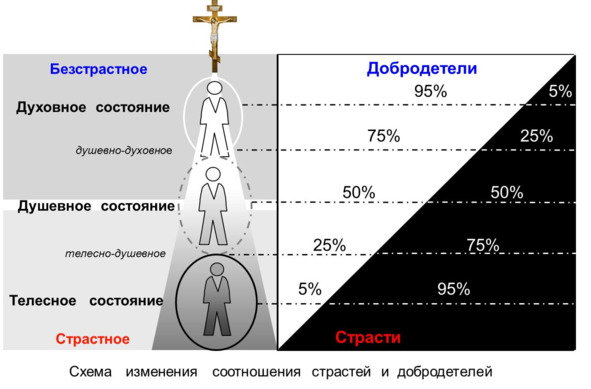

Св. Феофан Затворник, Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться, 12, С. 43) «Видите, сколько у нас сторон или, лучше, степеней жизни! Есть сторона и степень жизни духовная, есть духовно-душевная, есть собственно душевная, есть душевно-телесная (кажется, я не оттенил ее как следует – сюда принадлежат наблюдения с воображением и памятью, желания из потребностей тела и чувства телесных состояний и впечатлений), есть телесная. Пять ярусов, но лицо человека одно, и это одно лицо живет то тою, то другою, то третьею жизнью и, судя по тому, какою жизнью живет, получает особый характер, отражающийся и в его воззрениях, и в его правилах, и в его чувствах, то есть оно бывает или духовным – с духовными воззрениями, правилами и чувствами, или душевным – с душевными понятиями, правилами и чувствами, или плотским – с плотскими мыслями, делами и чувствами.»

(Преп. Макарий Египетский, Духовные беседы, Беседа 5, 8) «Всякий человек доходит иногда рассудком и знает, что ни с чем несообразно дело, какое желательно ему сделать, однако же, поелику имеет к тому любовь и не отрекается от любви, то уступает над собою победу. Сперва внутри сердца его бывают брань, борение, и равновесие, и склонение, и перевес то любви к Богу, то любви к миру.»

(Преп. Макарий Египетский, Духовные беседы, Беседа 5, 9) «Для какой-нибудь земной и плотской любви, которою человек связывает себя по собственной воле, уловляет его грех, делается для человека оковами, узами, тяжким бременем, которое потопляет и подавляет его в веке лукавом, не давая ему собраться с силами и возвратиться к Богу. Что возлюбил человек в мире, то и обременяет ум его, овладевает им и не позволяет ему собраться с силами. От этого зависит и равновесие, и склонение, и перевес порока; сим испытывается весь род человеческий, испытываются все христиане, живущие в городах, или в горах, или в обителях, или в полях, или в местах пустынных; потому что человек, уловляемый собственною своею волею, начинает любить что-нибудь; любовь его связывается чем-нибудь и не всецело уже устремлена к Богу.»

. (Иоан.15:1—6) «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают»

(Быт. 28:12—16) «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные; и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал!»

(Св. Феофан Затворник, Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться, Просветление оболочки души. Разные степени этого просветления, С 124) «Эта светозарность души у таковых нередко прорывается и наружу и бывает видима для других. Бывши в Санкт-Петербурге в сороковых годах, я слыхал об этом от некиих и очень желал увидеть то своими очами. Случилось мне принять к себе одного инока, в котором начали уже проявляться ощутительные действия благодати. Началась речь о духовных вещах. По мере того как входил он в себя и мысль его углублялась, лицо его все более и более светлело, а потом стало все бело, как снег, и глаза его искрились. И об отце Серафиме Саровском говорят, что он часто просветлялся, особенно во время молитвы в церкви, видимо для всех. О подобных проявлениях есть много сказаний в отечниках. Об одном пишется, например, что лишь только он, став на молитву, поднял руки к небу, как из всех пальцев обеих его рук потекли пуки света на довольное пространство. О другом говорится, что ученик его пришел к нему за чем-то и постучался, ответа не было. Он пригнулся посмотреть в скважину и увидел, что старец стоял весь в огне, как столп света. И много-много есть таких сказаний. И про святителя Тихона я еще маленький слышал нечто подобное. Преображение Господне, когда Он явился весь облистан светом, одного с этим происхождения. Лучезарность такая при переходе в другую жизнь обнаруживается уже сама собою естественно, ибо тогда спадает это грубое тело и не мешает ей быть видною для других.»

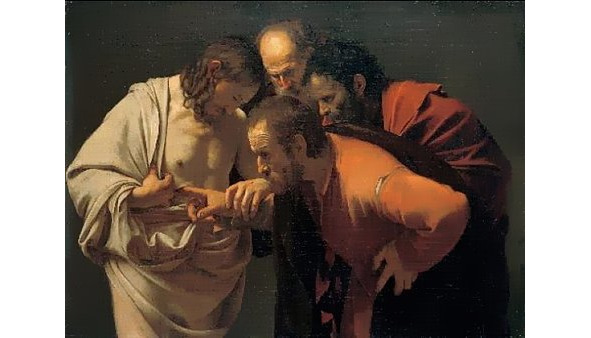

(Лк. 24;13—15) «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними.»

(Лк. 24; 41—43) «Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними.»

(Преп. Макарий Египетский, Добротолюбие, Т.1, Наставления святого Макария) «В своё время душе надлежит выйти из тела»

«Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их.» (Мф. 13;43)

О сне и сновидениях

Тема сна и сновидений является в православии и в святоотеческой традиции, если не запретной, то в значительной мере табуированной, т.е. покрытой целым рядом предостережений и ограничений, имеющих под собой совершенно конкретную основу и причины, связанные с тем, что сон – это подобие загробной жизни и канал входа в мир духовный. В то же время, данная тема была достаточно глубоко исследована в разных культурах и традициях, включая греческую философию и святых отцов церкви.

Среди сочинений Аристотеля имеются три сравнительно небольших по объему трактата, посвященных сну и сновидениям: «О сне и бодрствовании», «О сновидениях» и «О предсказаниях во сне». Все они входят в группу так называемых малых естественнонаучных сочинений философа (Parva Naturalia), примыкающих к главному трактату «О душе» из трёх книг, и образуют единый по замыслу блок, связанный с исследованием сновидений.

Главной мыслью Аристотеля применительно к снам, сновидениям и предсказаниям по снам является мысль о том, что что а вместе с ним сон и бодрствование – не свойственно одной только душе, или только телу, – но обще душе и телу, как единой энергийно-информационной системе, пребывающей в двух реальностях – телесной и духовной. сверхчувственное восприятие,

Фактически Аристотель приходит к пониманию сна и сновидения, как формы душевно-духовного бытия и восприятия реальности органами чувств души, а не тела. Отсюда и вытекает его мысль о том, что сон может служить средством предсказания, т.е. источником информации о событиях, протекающих в иных реальностях бытия и недоступных телесному восприятию. Таким образом, сон и сновидение по Аристотелю – это контакт с иной реальностью, которая доступна восприятию и осмыслению и которая существует параллельно с реальностью грубой и телесной.

Многие отцы церкви исследовали тему сна и сновидений в аспекте духовного понимания природы этого состояния бытия, имеющего отношение преимущественно к душе, как внетелесного опыта бытия. Святоотеческое предание в большинстве случаев связывает со снами и сновидениями отрицательный опыт взаимодействия с духами и сущностями духовного мира. Из многочисленных трудов святых отцов церкви можно вывести общее правило отношения к снам и сновидениям:

Данная мысль именно в таком контексте недоверия снам прослеживается у большинства святых отцов:

Данные цитаты недвусмысленно говорят о том, что со снами святые отцы связывают по сути одно – опасность воздействия духов на душу, хотя в последней цитате преподобный авва Евагрий утверждает, что «бесстрастные» не терпят ничего подобного. Отсюда следует закономерный вопрос – а можно ли понять что терпят или переживают во сне бесстрастные и чистые духовно?

Ответ на этот вопрос и составляет одну из самых больших тайн и загадок православной психологии, как бы разделяя всех верующих на две категории – посвящённых в тайны снов и сновидений и профанов, для которых этот вопрос является табуированным и закрытым. Для ответа на него нам потребуется воспользоваться Священным Писанием и историей христианства.

Как известно, сон по святоотеческой традиции является прообразом и аналогом посмертного состояния души. Именно поэтому об умерших нередко говорят, как об «уснувших» или как «усопших» неким вечным сном.

Вместе с тем вся история библеистики и христианства изобилует фактами практического использования снов и сновидений для взаимодействия с духовным миром. Ни для кого не секрет, что именно через сон Бог общался с праведниками и пророками и именно сон был средством или каналом, если можно так выразиться, для передачи самой важной информации и, прежде всего, духовных откровений.

Из Священного Писания мы знаем, что именно во сне Господь говорил с Авраамом (см.: Быт. 15: 12) и языческим царём Авимелехом (см.: Быт. 20: 3—6); видение от Господа во сне получил патриарх Иаков (см.: Быт. 28: 12); посредством сна Бог вразумил Лавана (см.: Быт. 31: 24); вещий сон видел в юности патриарх Иосиф (см.: Быт. 37: 6—9), он же давал толкование вещим снам египетских виночерпия и хлебодара (см.: Быт. 40), а затем и фараона (см.: Быт. 41: 15—32); вещий сон ради Гедеона был послан одному из войска мадиамского (см.: Суд. 7: 13); «в Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью» (3 Цар. 3: 5); пророк Даниил толковал вещий сон Навуходоносора (см.: Дан. 2) и сам видел во сне «пророческие видения» (Дан. 7: 1) и т. д.

Не меньше фактов использования сна для передачи тех или иных духовных откровений можно обнаружить и в Новом Завете. Так, дважды во сне являлся ангел Иосифу, извещая ему волю Божию; во сне были предупреждены персидские волхвы, чтобы не возвращаться к Ироду; жена Пилата видела страшный сон, когда муж ее вершил суд над Иисусом Христом. Тот сон был дан ей как знак праведности Иисуса. Она сказала Пилату: «Не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него» (Мф. 27: 19).

Есть откровения о снах и в Деяниях апостолов. Апостол Пётр (Деян. 2:17) в день Пятидесятницы, цитируя стих из Иоиля (2:28) возвестил:

Таким образом, сны и сновидения представляют собой совершенно реальный инструмент духовной коммуникации и канал связи души с духовным миром, которым в равной мере могут пользоваться, как силы тьмы, так и силы света. В этом отношении предостережения отцов в отношении использования снов, вне сомнений, связаны со стремлением предельно обезопасить неискушенное сознание неофитов от возможного негативного влияния бесов.

По всей видимости, вопрос заключается в совершенстве души (чистоте духовного сердца) и готовности ума различать происхождение сновидений, не обуславливаясь играми с тёмными силами. Данный аспект, вне сомнений, имеет принципиальное значение для неофитов и новоначальных. Но ведь кроме неофитов есть и глубоко верующие и более менее продвинувшиеся в умном делании и даже практикующие умную, сердечную и Иисусову молитву. Как быть им в отношении снов и сновидений? Есть ли духовные откровения на этот счёт?

Очень хорошо об этом сказал преподобный Никита Стифат:

В этой мысли, обращаясь к монашествующим, преподобный совершенно чётко говорит о том, что именно сновидения могут быть не только искушением, но и средством направления и устройства правильной духовной жизни. Проще говоря, преподобный подтверждает мысль о том, что существует грань и порог совершенства духовного за которым сновидения могут служить не столько средством искушения, сколько духовным инструментом для правильной духовной жизни, которым нужно уметь правильно пользоваться.

Далее преподобный ещё больше расшифровывает и детализирует свою мысль применительно к видам сна:

Здесь уже более конкретно выделяются три различных типа снов:

– , мечтания

– видения,

– . откровения

Об этом же говорит и святитель Феофан Затворник:

В данном откровении святитель Феофан выделяет те же три стадии глубины или чистоты сна, называя их иначе:

– бред,

– сонное мечтание,

– сокровенный сон.

Далее святитель Феофан также даёт более детальную расшифровку типов сновидений:

Таким образом, святитель Феофан выделяет те же три уровня глубины и чистоты сновидений:

– , беспорядочные сны

– вразумительные сны,

– (откровения) пророческие сны

В данной связи можно говорить о том, что в святоотеческом предании имеет место согласное представление о снах и природе сновидений.

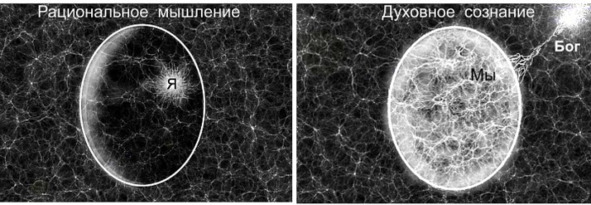

С точки зрения парадигмы христианской психологии, данные типы и уровни глубины сновидений можно условно попытаться соотнести с тремя состояниями человеческого естества (телесное, душевное и духовное). Данные состояния, как известно, отличаются степенью страстности или степенью нравственной чистоты души и духовного сердца.

При этом беспорядочные сны очевидно будут соответствовать телесному состоянию человека, как страстному, вразумительные сны будут более соответствовать душевному состоянию человека, как среднему или равновесному в отношении страстей и добродетелей. И, наконец, пророческие сны (прямые откровения) соответствуют духовному состоянию, как добродетельному, благодатному и совершенному, когда по сути ничто не препятствует общению души с Богом. Об этом же говорит и святитель Феофан Затворник:

Таким образом, и в классификации сновидений по святоотеческому учению, мы находим ту же тримерную схему, отражающую степень страстности человеческой природы. Именно в этой связи страстное состояние души есть основа для влияния на душу посредством сна тёмных сил, а бесстрастное состояние есть залог общения души посредством сна со светлыми силами и Богом. Говоря об общении через сон, речь по всей видимости идёт об особом навыке совершенной души, который можно назвать , как особой способности совершенной души к осознанности (трезвости) во сне и различению в сновидении разных типов энергии и сущностей. вниманием сновидения

Иными словами, как и любой жизненный навык, (трезвость ума во сне), как контроль сновидения, развивается по мере духовного развития и совершенствования подвижника. внимание сна

Игумен Никон (Воробьёв) выделил косвенные признаки, позволяющие делать заключения о природе сновидений.

Таким образом, опасения большинства святых отцов в отношении сновидений и использования их в качестве подсказок и руководств, связаны с душевно-духовным несовершенством абсолютного большинства новоначальных, которые без должного духовного руководства по своему собственному усмотрению пытаются ускоренными методами осваивать высшие духовные практики, что в большинстве случаев и приводит к душевному вреду и опасному заигрыванию с тёмными силами.

С точки зрения христианской психологии опасность преждевременного увлечения практикой сновидений связана с тем, что несовершенный человеческий рассудок в сновидении сталкивается с гораздо более совершенным типом сознания духовных сущностей (бесов), которые могут без особого труда манипулировать восприятием и сознанием сновидящего, давая ему отчасти даже правдивую информацию, но с заведомо коварным планом постепенного овладения душой.

В итоге, доверившись информатору (лжеинформатору) из сновидения, дающему периодически правдивую информацию, душа может в определённый момент оказаться в полной его власти, вплоть, до не возвращения назад в тело, т.е. не пробуждения после сна, что равносильно смерти и тела и уши. Именно от этого и предостерегают многие святые отцы:

Из предания известно достаточно много случаев, когда сущности (бесы) могли в совершенстве имитировать святых и мучеников, представляясь ими во сне именно с целью введения в заблуждение сновидящего и полного доверия информатору.

Таким образом, аспекты практического использования сна являются уделом преимущественно совершенных в духе, имеющих бесстрастное или близкое к бесстрастному состояние ума, как высшей силы души, открытой для духовного контакта и общения.

В этой цитате основатель христианской психологии святитель Феофан Затворник, созвучно мыслям Аристотеля, фактически прямым текстом говорит о том, что совершенный разум, живущий по духу, совершенно естественным образом на определённом этапе своего развития входит в общение с духовным миром и испытывает духовный мир своим духом. При этом сон и сновидение являются, не чем иным, как важнейшими средствами в этом процессе, поскольку это практика укрепления «тонкого тела» души или точнее практика предуготовления души к оставлению тела для перехода в духовный мир.

Иными словами, говоря о снах и сновидениях, мы касаемся аспектов внетелесного существования души и аспекта «двойника» или способности к контролируемому разделению души и тела или выходу души из плоти. Данный эффект «двойника», как уже говорилось ранее, был неоднократно зафиксирован в святоотеческой традиции, как трансцендентный факт (артефакт), говорящий о высокой степени зрелости души, способной проявлять себя автономно и независимо от тела

Сам эффект выхода души в виде «двойника» зрительно воспринимаемого или нет не является тайной. О самой возможности такого выхода упоминали отцы первых веков и в частности преп. Антоний Великий. Случаи одновременного пребывания святых отцов в двух разных местах одновременно были неоднократно отмечены в святоотеческом предании.

Данные артефакты «двойника» и есть, не что иное, как высшее проявление трансцендентных возможностей совершенной души посредством тела сновидения или тонкого тела. Подобные артефакты имеют место не только в христианстве, но и других культурах и традициях мира, включая древнегреческую.

Так в известном древнегреческом мифе «Об Эроте и Психее» именно сон являлся уникальным способом перенесения Эрота в царство бессмертных богов, что говорит о реальной трансцендентной функции сновидения. На долю Психеи, олицетворявшей душу, в соответствии с мифом, выпали тяжкие испытания, но своим послушанием и трудолюбием Психея смогла вернуть себе любовь Эрота, и по его просьбе верховный Бог Зевс даровал ей бессмертие, превратив ее из человека в богиню, приобщив тем самым к бессмертию и к сонму бессмертных богов.

Говоря другими словами, представление о душе было изначально отражением феномена возможности разделения человека на две основы – внешнюю телесную и внутреннюю бестелесную. При этом нет сомнений в том, что представление о душе базировалось на феномене неуничтожимости духовного тела, которое, оставляя плоть, может существовать автономно, сохраняя при этом все атрибуты личности (память, сознание, чувство и т.д.), но не имея тела.

В произведениях того же Карлоса Кастанеды именно сновидение является важнейшей практикой духовного война, которая не просто открывает дверь в духовный мир, но служит своего рода средством укрепления духовного внимания и восприятия с возможностью развития практики контролируемого (управляемого) сновидения.

Таким образом, отношение к сну и сновидениям должно соответствовать душевно-духовному уровню развития личности и определяться нравственным состоянием души.

Словами святитель Феофан очень осторожно обозначает полную автономию души, которая может достигать в сновидении всей полноты бодрствования. «Не простирается ли она даже до сохранения самодеятельности и самоуправления?»

Есть все основания полагать, что святые отцы намеренно закрыли эту тему и старательно обходили её стороной в своих творениях, дабы не давать повода новоначальным и не подготовленным к опасным и рискованным экспериментам со сновидениями.

Что же касается отношения к снам и сновидениям православной психологии, то лучший из подходов сформулировал преп. Ефрем Сирин в своём Слове:

(Блаженный Диадох, О добродетели неверования никаким снам, Добротолюбие, Т. 3. М., 1900, с. 27—28) «Да довлеет однако же нам паче, как великая добродетель, то правило, чтоб отнюдь не верить никакому сонному мечтанию. Ибо сны наибольшей частью бывают не что иное, как идолы помыслов, игра воображения или еще, как я уже говорил, бесовские над нами наругания и забавы. Если, держась сего правила, мы иногда не примем такого сновидения, которое послано будет нам от Бога, то не погневается за это на нас любвеобильный Господь Иисус, ведая, что мы дерзаем на это из опасения бесовских козней.»

(Преп. Иоанн Лествичник, Лествица, О сновидениях, бывающих новоначальным, с. 31—32) «Когда мы, ради Господа, оставив свои домы и родственников, предаем себя отшельнической жизни из любви к Богу: тогда бесы стараются возмущать нас сновидениями, представляя нам сродников наших или сетующих, или за нас в заключении держимых и другие напасти терпящих. Посему кто верит снам, тот подобен человеку, который бежит за своей тенью и старается схватить ее.»