Полная версия

Заметки о христианской психологии. Дополнение к курсу

(Там же) «У человека, к Богу обратившегося и восстановившего благодатное с Ним общение, совесть заблуждающая вразумляется, искаженная, исправляется во всех трех своих должностях.»

(Там же) «Когда же совершается обращение и восстановляется общение с Богом, тогда возвращается совести и вся первоначальная сила. Тогда что будет препятствовать гласу Божию – закону совести проходить до глубины души? Что помешает лучу из ока Божия – суду совести пасть на дела и намерения человека и осветить их?»

(Там же) «…так она делается исправною в законодательстве. Сознание законов Божественных и возбуждает грешника от усыпления, но оно впоследствии не сокращается, а возвышается.»

(Там же) «Бдительное и трезвенное око, уставленное на себя, замечает все оттенки дел внутренних и внешних. Когда в то же время с другой стороны стоит чистое зеркало совести, – что препятствует отражаться в сем зеркале делу в истинном его виде и потому – суду совести быть истинным?»

(Там же) «Посему как в барометре легкое колебание в атмосфере отражается тотчас, так и в обратившемся (к Богу) или жало обвинения совестного тотчас оставляет рану болезненного сокрушения, или елей оправдания намащает душу помазанием мира и исполняет отрадным благоуханием радости.»

(Св. Феофан Затворник, Воплощённое домостроительство, опыт христианской психологии, С. 384) «Плоды такого состояния совести суть: прежде всего – дерзновение пред Богом, по которому несмущенно и несумненно обращаются к Богу, как невинные дети к отцу; потом – живая, сильная и скорая деятельность, ибо чистая совесть привлекает силу Божественную, которая, преисполняя собою всю душу, сообщает ей неутомимость, непрестаемость труда, непреодолимость препятствиями, в чем собственно и состоит свобода духа, свойственная человеку; наконец, и воля сливается с совестию и прекращается всякое внутри восстание: человек вступает в то состояние, когда ему закон не лежит, потому что он сам весь преисполняется за коном.»

(Св. Феофан Затворник, Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться,) «Заметьте: мысль породила чувство, мысль с чувством породили желание. Душа полна страстью. Но все это еще мысленные нечистоты и грешности. До дела еще далеко. Между желанием и делом всегда стоит решимость на дело с обдумыванием, как его произвести.»

(Св. Феофан Затворник, Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться, Разные степени развития страсти: страстные мысли, чувства, желания и действия. Борьба с ними) «Мысль, чувство и пожелание – страстные – иногда в одно мгновение пробегают по душе, не давая опомниться. В этом случае они не делают нас виновными, коль скоро, опомнившись при возникновении хоть уже пожелания, прогоним их неприязненным рассерчанием на них. Виновность наша и в помысле, и в чувстве, и в пожелании зависит от нашего промедления на них, после того как заметим их и не прогоним, а остановимся на них.»

(Св. Феофан Затворник, Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться, Разные степени развития страсти: страстные мысли, чувства, желания и действия. Борьба с ними) «Между желанием и делом всегда стоит решимость на дело с обдумыванием, как его произвести. Как образуется решимость, не всегда видно. Она в слабом виде есть уже в желании, потом растет вместе с обдумыванием дела, то есть подбором средств и установлением способов и обстоятельств. Когда все обдумано, завершается и решимость.»

(Там же) «Когда все обдумано, завершается и решимость. Тогда дело внутри уже совершено. Пред лицом Бога и совести грех уже сделан: заповеди презрены, совесть попрана. От пожелания до решимости с обдумыванием дела иногда проходит немало времени.»

(Там же) «Находит страх Божий, припоминаются и заповеди, и совесть не молчит. Но все их спасительные внушения отвергаются с презорством. Потому в решимости есть уже преступление и грех. Мысль, чувство и желание, хоть всю душу уже заняли, но как будто все еще происходят на поверхности души. Склона к греху еще нет, а есть только позыв на него. Склон начинается с того момента, как душа начнет обдумывать, можно ли и как сделать удовлетворение страсти. Тут душа вступает уже на путь греха.»

(Преп. Исихий Иерусалимский, Слово о трезвении) «Подвизающийся внутренно всякую минуту должен иметь следующие четыре вещи: смирение, крайнее внимание, противоречие (помыслам) и молитву. Смирение – поелику сопротивники его в брани суть гордые демоны, – дабы Христову помощь удержать рукою сердца, ибо Господь ненавидит гордых. Внимание – чтобы не попускать сердцу иметь никакого помысла, хотя бы он и добрым казался. Противоречие – дабы, как скоро усмотрит пришедший (помысл), тотчас с гневом отразить лукавого. Молитву – дабы после противоречия тотчас возопить ко Христу с воздыханием неизглаголанным.»

(Св. Феофан Затворник, Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться, Значение молитвы в деле борьбы со страстными помыслами. Примеры) «Чтобы вам яснее это представить, расскажу одно предание. Жил старец в безмолвной пустыне. Напали на него бесы видимо и начали тащить вон из келий, чтобы выгнать совсем и из пустыни. Старец начал сам отбиваться от них, но те пересилили его и уже к самой двери притащили. Еще бы немного – и они вышвырнули бы его вон. Видя крайнюю беду, старец воззвал: <Господи, Иисусе Христе! Почто мя оставил еси! Помоги мне, Господи!> Как только воззвал, тотчас явился Господь и разогнал бесов, а старцу сказал: <Я не оставлял тебя; но как ты не призывал Меня, а сам думал управиться с врагами, то не приступал помочь тебе. Сам ты виноват, понадеявшись на себя. Призывай Меня, и всегда встретишь готовую помощь>. Сказав это, Господь стал невидим. Вразумив старца, этот случай и всем нам дает урок не барахтаться со страстными помыслами своим с ними мысленным препирательством, а тотчас обращаться к Господу с молитвою против них.»

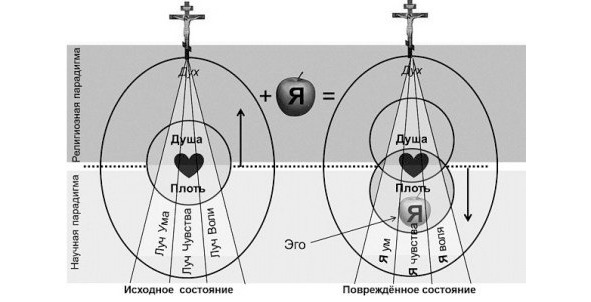

Психология первородного повреждения души

Одним из самых интригующих и вызывающих огромное количество споров в психологии вообще и психологии христианской в частности, является вопрос т.н. «первородного греха» или правильнее первородного повреждения (самостью) всей телесно-духовной природы первозданного человека (Адама), в результате чего человек утратил свою сверхъестественную духовную основу, а сосредоточился на основе материальной, как естественной и сугубо телесной (психофизиологической).

Проще говоря, по учению отцов церкви в результате некого «вкушения», т.е. принятия чего-то в душу вся природа человека претерпела глубочайшие изменения, став из бесстрастной, нетленной и бессмертной – страстной, тленной и смертной.

Как известно из книг Священного Писания лукавый Змий хитростью и обманом предложил жене вкусить т.н. «запретного плода» с «Древа познания добра и зла», после чего и произошло то, о чём известно, как о великой антропологической катастрофе грехопадения первозданного Человека во плоть.

Что же действительно подразумевается в Священном Писании под «Древом познания добра и зла», каковы его «плоды» и можно ли понять с точки зрения психологии сам механизм повреждения первозданной телесно-духовной природы человека?

В последнее время не редки стали ситуации, когда молодые священники по незнанию или по каким-либо иным причинам преподносят эти события не виде ёмкой метафоры, а в совершенно реальных образах «плодового сада» (Эдемского) в котором растут реальные «плодовые деревья», а нагие Адам с Евой сидят под «яблоней», обвитой змеем, и Ева протягивает Адаму спелое красное «яблоко». Именно этот визуализированный образ «плодового сада» служит основанием для довольно нелепых заявлений о том, что именно «чревоугодие» стало причиной грехопадения Адама и всего рода человеческого.

Подобные заблуждения не просто дезориентируют неофитов, но создают в сознании людей совершенно ложную обусловленность иллюзией и воображением, которое не имеет с христианством, православием и учением отцов церкви ничего общего.

Именно по этой причине данный вопрос можно отнести к категории наиболее глубоких не только с точки зрения психологии, но и антропологии, как науки о человеке вообще и всех авраамических религий.

Любой духовно образованный и здравомыслящий человек в наше время уже понимает, что практически всё Священное Писание написано языком притч и метафор, отражающих не внешние, а глубоко внутренние когнитивные процессы, имеющие отношение не к телу, а к душе и духу, как энерго-информационным процессамЮ протекающим на уровне гиперсетей мозга (тела), разума (души) и сознания (духа). Именно поэтому понятия о «Древе познания» и вкушении его «плодов» также являются всего лишь ёмкими метафорами изменения состояния энергий души и всей её структуры.

В свете современных гиперсетевых представлений есть все основания полагать, что в основе «грехопадения» могло лежать принципиальное изменение структуры сети сознания первозданного человека, который пошёл на поводу у доминанты самости (эгоизма) в ущерб доминанте духовного сердца и совести.

В итоге, связь души с Духом (Бгом) была утрачена и душа, как гиперсеть разума, благодаря привнесению структуры «Я» (эго), замкнулась сама на себя.

Исследованием данного вопроса занимались многие отцы Восточной Церкви. При этом наиболее глубокое разъяснение этих категорий можно найти у ученика преп. Григория нового Богослова – преп. Никиты Стифата в его «Трактате о Рае», где он по существу прямым текстом говорит о сути Древа Жизни и Древа познания добра и зла, как отношениях двух систем – «питающей» системы Бога и «приемлющей божественное питание» системы человеческой души.

Таким образом, вопрос понимания Бога, как «Древа жизни» и человека, как «Древа познания» – это вопрос метапарадигмы устройства мироздания и человека через призму движения соответствующих энергий добра и зла. В данной связи сам человек, как «Древо» познания добра и зла – это, действительно, очень глубокий и точный образ, отражающий безграничный потенциал внутреннего роста и развития души во всём многообразии её качеств и состояний.

Именно в этой связи «плод» «Древа» познания в виде символичного «яблока» – это конечно же не тело (плоть), а бесценная человеческая душа в составе трёх её движущих сил (ума, чувства, воли), которая, как и любой «плод», может быть наполнена разными качествами (энергиями) добродетели и страсти, которые для Бога являются более и менее приятными («съедобными»).

Таким образом, с точки зрения метапарадигмы (абстракции), человек для Бога, как для Большого Ума (глобальной нейросети когниции), действительно, представляет собой уникальный «плод» некого душевно-духовного «растения» человеческой души, т.е. сферы познания, которая бывает наполнена совершенно разными качествами (энергиями) познания жизни (страстями и добродетелями). Эти энергии или качества души могут различаться в зависимости от того, какого образа жизни придерживался человек – нравственного или безнравственного, благочестивого или порочного, добродетельного или страстного, а проще благого или злого.

При этом нет никаких сомнений в том, что наиболее ценными и важными для Бога являются те качества и энергии («соки души»), которые максимально приближены к качествам Самого Бога, как единого Источника жизни и любви. В этом и состоят смысл обожения или спасения души в христианстве.

Именно в этой связи сам Христос сравнивает себя в притче с несущим «стеблем виноградной лозы», как некого «живого растения» Духа, способного питать душу и приносить благодатные плоды веры.

С точки зрения сетевой структуры сознания речь, по всей видимости, идёт о принципе «питания» души духом (Святым) при том условии, что «растение» человеческой души зиждется или «коренится» на данной духовной (Христовой) основе. При этом плети виноградной лозы выступают аналогом проводников нейросети сознания.

Это и есть, не что иное, как принцип духовного питания.

В данной связи суть «грехопадения» или точнее повреждения первозданной природы человека выглядит, действительно, как повреждение души через принесение в структуру души извне некой чужеродной энергии, которая разорвала связь с Богом (Духом) и полностью расстроила внутреннюю согласованность качеств и сил души первозданного человека.

В данной цитате преп. Макарий прямым текстом говорит о том, что «грех», т.е. повреждение души распространилось на всю древовидную, т.е. гиперсетевую структуру души, изменив все её качества.

Вот почему вопрос устройства и состояния души Адама через призму внутренних качеств (энергий), обеспечивавших первозданному человеку богоподобие (бесстрастие, нетление и бессмертие), является по сей день самым главным и глубинным в парадигме христианской психологии и антропологии.

Многие отцы церкви в разных трудах пытались пролить свет на секрет устройства и повреждения души Адама через призму энергий, но, пожалуй, точнее всех это удалось сделать преподобному Григорию Синаиту, давшему в 5-м томе Добротолюбия наиболее полное и исчерпывающее представление о т.н. изначальных и механизме их искажения в душе. божественных добродетелях

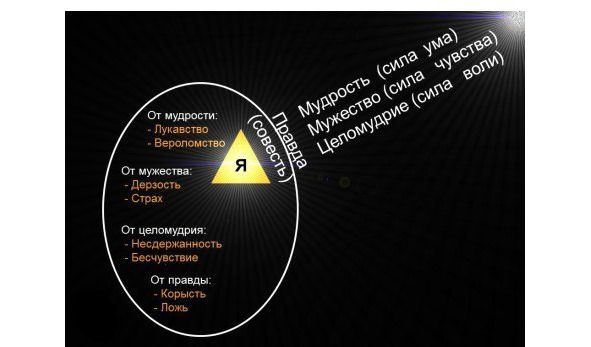

Таким образом, преп. Григорий фактически излагает психологический механизм первородного повреждения души Адама в виде искажения четырёх первичных божественных энергий:

– (сила ума) мудрость

– (сила чувства) мужество

– (сила воли) целомудрие

– (чистота совести) правда

В данной связи правомерно говорить о том, что с точки зрения парадигмы христианской психологии суть повреждения целомудренной души Адама состояла в привнесении в эту непорочную и целомудренную структуру души первого человека чужеродной энергии самости «Я» (эго) как некой свободы и возможности «Я-познания» себя и мира посредством чувственности и рационального эго мышления без Бога.

Данная свобода познания (себя и мира) и состояла в возможности создания сетевых когнитивных связей минуя систему вертикальных (иерархических) связей Бога (Духа). Проще говоря, человек в грехопадении получил свободу создавать гиперсеть «горизонтального» (рационального) мышления, которая никак не согласовывалась в «вертикальной» системой связей Бога и основой падения послужило «семя» эгоизма привнесённое в душу Адама после вкушения «яблока» с Древа познания. Таким образом, активизировав в самом себе эгоизм и чувственность, первозданный человек не выдержал испытания силой чувственности и страстности.

Принцип повреждения души Адама самостью (эгоизмом)

Таким образом, можно сказать, что в основе повреждения первозданной телесно-духовной природы человека лежало не просто привнесение в душу Адама энергии самости и самолюбия, а свобода развивать особый тип ума (ум головы), который не был связан напрямую с духовным умом (сердцем и совестью), т.е. с Богом.

Именно этот центр и тип ума (ум головы) сегодня известен, как рациональный рассудок или интеллект в более развитом виде, который и является альтернативой сердца (ума сердца), работающего через совесть.

Таким образом, рациональное мышление – это падшее мышление в виде способности человека отражать только внешний объектный мир, создавая когнитивные связи и системы связей, которые ориентированы исключительно на воспринимаемую материальную реальность без учёта наличия и законов реальности иной – духовной. Иными словами, рациональный ум – это ум не целостный, а только внешний, который развивается подобно «сорняку» сам по себе, руководствуясь голой целесообразностью, без связи с сердцем и совестью (нравственностью и моралью).

Альтернативой ему является ум духовный, как целостный ум, связанный с сердцем и совестью, т.е. с духом (Богом), как высшим законом бытия.

В данной связи первородное повреждение правомерно рассматривать, как привнесение в систему души и духовного сердца, как места сосредоточения сил души (ума, чувства, воли) искажающего элемента «Я» (энергии эго), как степени свободы создавать гиперсеть разума и мышления, которая не связана с Духом.

Данная энергия самости или свободы думать и жить без Духа исказила изначальные божественные качества (). В результате этого искажения изначальных божественных качеств в душе и была создана система искажённых качеств со знаком + (плюс) и – (минус) от четырёх базовых. мудрость, мужество, целомудрие, правда

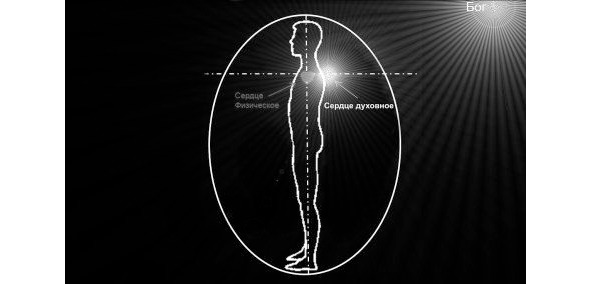

Местом, где оказалось сконцентрировано повреждение души, стало духовное сердце. Из предыдущей главы известно, что духовное сердце по своему расположению примерно совпадает с сердцем телесным, как главным органом кровеносной системы, но находится не в физическом теле, а в теле душевно-духовном.

Исходя из структуры духовного сердца в котором и происходит соединение всех трёх сил души (ума, чувства, воли), не трудно понять, что первородное повреждение залегает (в духовном сердце) на входе в душу нетварных божественных энергий основных сил души (ума, чувства, воли). на самой глубине души

Сам принцип поляризации или преломления в душе через призму эго четырёх основных божественных добродетелей преп. Григорий Синаит сформулировал так:

Схема искажения первичных энергий структурой эго

В соответствии с данным принципом искажения первичных энергий, принцип спасения души выглядит, как возврат основных сил души в первозданное безстрастное состояние божественных добродетелей мудрости, мужества, целомудрия и правды. которые и обеспечивают душе свободу вхождения в духовный мир.

(Быт.3; 6—7) «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания»

(Преп. Никита Стифат, Трактат о Рае, Сколькими способами мы видим божественный рай чувственно воспринимаемым при благочестивом созерцании, 9) «Итак, посредине его посажено Древо Жизни и другое насаждение, называемое Древом познания добра и зла. Какие же они? Внемли разумно. Древо Жизни это сам Бог, Создатель всего, как написано: Бог посреди его – он не поколеблется. Древо же знания, конечно, Познание и добра и зла, это наша природа и устройство людей. Ибо человек есть вместилище ведения и добра и зла Ибо он действительно является вечноцветущим Древом знания, посаженным после переведения сущих из не-сущих в этом раю творений, как и Давид начертал в Псалмах: И будет он как дерево, посаженное при потоках вод.»

(Евр. 12;29) «Бог наш есть огнь поядающий»

(Ин.15:1—6) «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают».

(Добротолюбие, Т. 1, Наставления святого Макария Великого о христианской жизни,) «примешавшийся к ней грех уподобляем великому дереву, у которого много ветвей, а корни в земных глубинах. Так и вошедший в душу грех овладел ее пажитями до глубочайших тайников, обратился в привычку и предубеждение, с младенчества в каждом возрастает, воспитывается и учит его худому.»

(Св. Григорий Синаит, Добротолюбие, Т.5, 85) «Добродетели, хотя одни из других рождаются, но бытие свое имеют из трех сил душевных (ума, чувства, воли), – все, кроме божественных. Ибо причина и начало четырех родовых божественных добродетелей, из коих и в коих состоят все прочие, именно – мудрости, мужества, целомудрия и правды, есть божественная духодвижная премудрость, в уме четверояко движимая.»

(Преп. Феодор, Добротолюбие, Т.3.Слово умозрительное) «Я не говорю, что Адаму не следовало пользоваться чувством; ибо не напрасно он обложен был телом, но что не следовало ему преимущественно услаждаться чувственным, и ради чувственного, а следовало, усматривая через чувственные впечатления красоту тварей, востекать к Виновнику ея, и Им услаждаться с изумлением, сугубые имея причины изумляться Создавшему, а не к чувственному прилепляться и тому дивиться, оставя мысленную красоту Создателя. Так должен был действовать Адам».

(Преп. Макарий Египетский, Духовные беседы, Слово 1) «Напряги человек, помысли свои, и войди к этому пленнику и рабу греха – уму твоему и рассмотри этого на самом дне ума твоего, во глубине помыслов, в так называемых тайниках души твоей, пресмыкающегося и гнездящегося змия, который убил тебя, поразив главнейшие члены души твоей»

(Св. Григорий Синаит, Добротолюбие, Т.5, 87) «Итак четыре есть начальных добродетели: мужество, благоразумие, целомудрие, правда. И восемь есть других нравственных качеств, происходящих от излишества или недостаточности их и по сторонам их близко следующих, которые у нас именуются и почитаются пороками, а в мiре добродетелями. По сторонам мужества идут дерзость и страшливость; по сторонам благоразумия – лукавство и вероломство; по сторонам целомудрия – невоздержанность и бесчувствие; по сторонам правды – лихоимство и неправда.»

Что такое травма души и психики?

Понятие «травмы» относится к числу базовых в действующей парадигме академической психологими и по сути определяющих стратегию работы современного психолога. Но так ли всё однозначно с понятием «травмы» в разрезе психики и души и есть ли иные точки зрения на понятие «травмы», кроме академической?

Оказывается, есть. И такой точкой зрения на «травму» является точка зрения парадигмы христианской психологии.

Итак, согласно определению большинства психологических словарей, «травма» или точнее «психическая травма» – это вред, нанесённый психическому здоровью человека в результате интенсивного воздействия т.н. неблагоприятных факторов среды или остроэмоциональных, стрессовых воздействий на психику.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.