полная версия

полная версияВойна и революция: социальные процессы и катастрофы: Материалы Всероссийской научной конференции 19–20 мая 2016 г.

Однако к началу кризиса может привести качественное ухудшение, как элиты, так и крестьянства без их существенного численного увеличения. Кризис может начаться, если среди населения увеличивается и достигает некого критического уровня доля деструктивных элементов, либо прямо выступающих против существующих порядков, либо плохо исполняющих или же вовсе не исполняющих свои функциональные обязанности. Таким образом, социально-политическая динамика в ее конфликтном аспекте может синхронизироваться динамикой качественного состава населения. Вскрыть механизмы этой синхронизации и на этой основе объяснить и прогнозировать конфликтную социально-политическую динамику – такая задача ставится в рамках биосоциального подхода. Он базируется на положении, что главным субъектом макроисторического процесса, представляющего собой неразрывное единство и взаимодействие этногенеза и социо(полито)генеза (П.В. Турчин предложил назвать этот единый динамический процесс этнополитогенезом [14, с. 95]), является этнос, рассматриваемый как биосоциальный и социоприродный феномен.

Изложим основные положения использующей биосоциальный подход концепции Л. Н. Гумилева.

1. Концепция Л. Н. Гумилева и гипотеза о гетерозисном генезисе пассионарности

Среди немногих историков, исследовавших влияние качества населения на историческую динамику, можно назвать Л.Н. Гумилева. Как отмечает К.Г. Фрумкин, «к заслугам Л.Н. Гумилева относится сама постановка вопроса о качестве участвующих в исторических событиях человеческих масс, о зависимости от этого качества исхода исторических событий, а самое главное – о зависимости самого этого качества от доли того или иного человеческого типа в общей человеческой массе» [15, с. 19]. Здесь имеются в виду типы пассионариев, субпассионариев и гармоничных людей, соответственно, индивидов энергоизбыточного, энергодефицитного и энергоуравновешенного типов.

Перечислим основные признаки, характеризующие, по Л.Н. Гумилеву, эти три типа. Отличительной чертой пассионариев является «активность, проявляющаяся в стремлении индивида к цели (часто – иллюзорной) и в способности к сверхнапряжениям и жертвенности ради достижения этой цели. Гармоничники могут проявлять значительную активность, но не по собственной инициативе, а находясь под влиянием пассионариев. Субпассионарность проявляется в неспособности сдерживать инстинктивные вожделения, асоциальном поведении, паразитизме, недостаточной заботе о потомстве. Сосредоточение субпассионариев в городах приводит к громадному росту алкоголизма, ситуативной преступности, наркомании, стихийных беспорядков» [6, с. 497, 509, 520]. «Субпассионарии часто играют важную роль в судьбах этносов, совершая вместе с пассионариями завоевания и перевороты. Они способны на разбой, жертвами которого становятся гармоничные люди» [4, с. 285].

Характерная для человеческих популяций разнокачественная энергетическая структура унаследована от животных предков человека. В популяции животных «разнокачественность составляющих ее особей оказывается важнейшим условием регуляции ее численности» [2, с. 49].

Динамика качества является одним из действенных механизмов обеспечения популяционного гомеостаза путем увеличения доли энергодефицитных и энергоизбыточных особей, для которых характерна повышенная активность и смертность, при высокой плотности популяции. Описание этих механизмов, в том числе, и применительно к человеческим популяциям, дает В.Р. Дольник: «При высокой плотности популяции у животных отключаются врожденные программы не посягать на то, что принадлежит другим. Агрессивные особи начинают нарушать границы участков соседей, отнимать пищу, гнезда, норы. У человека такое поведение принимает свои формы: широко распространяются грабежи, мелкое воровство, люди перестают продуктивно трудиться, обкрадывая тех, кто сохраняет эту способность. Еще одна поразительная реакция – утрата осторожности. В период высокой плотности утки чаще начинают гибнуть от случайных причин – хищников, охотников, столкновений с проводами и т. и. У человека утрата осторожности при нарастающем неблагополучии наиболее наглядно проявляется в форме бунтов, когда люди вдруг теряют страх перед властью, полицией, толпами идут навстречу пулям и смерти. Подавляющая часть популяции резко снижает заботу о собственной гигиене и сохранении в чистоте мест обитания. Именно такие подавленные, опустившиеся животные становятся носителями и распространителями паразитов и инфекции в популяции. Они способствуют вспышке эпизоотии, а с ней и сокращению численности. У людей при скученности и недостатке пищи тоже появляется большое количество опустившихся личностей. На них плодятся вши, переносчики заразных болезней» [7, с. 311–312]. Здесь дано описание роли субпассионарного энергетического типа.

«Нашествия в места, занятые другими популяциями, называется нашествием, а в области, зачастую непригодные для жизни – инвазией. Цель нашествия и инвазии – выбросить за пределы переуплотняющейся популяции избыточное молодое поколение. Участники нашествия становятся как бы бесстрашными, не боятся погибать, особенно коллективно. У людей при сходных обстоятельствах происходят подобные же изменения: молодежь не хочет жить так, как жили родители, образует группы, которые легко превращаются в очень агрессивные орды, а те неудержимо стремятся куда-то двигаться и что-то там совершать, обычно разрушительное. Аналогия между нашествиями животных и некоторыми нашествиями орд варваров лежит на поверхности» [7, с. 313–314]. Здесь дано описание роли пассионарного энергетического типа.

По Л.Н. Гумилеву, динамика соотношения долей энергетических типов определяет этногенетическую динамику. «Видоизменение соотношений энергетических типов, как численных, так и векторных, внутри этноса определяет процесс этногенеза» [4, с. 285–286], под которым понимается «процесс прохождения этносом всех стадий своего развития (фаз этногенеза)» [6, с. 539].

Каждая фаза имеет свои отличительные признаки [6, с. 526–532] и примерные возрастные рамки [4, с. 339]. Фазы переходят одна в другую через фазовые переходы – кризисные периоды, для которых характерны внутренние конфликты, ведущие к ослаблению, а иногда и распаду созданного им государства [4, с. 385–386]. Возрастные рамки фазовых переходов Л.Н. Гумилев не указывает.

Приблизительная датировка Л.Н. Гумилевым пассионарных толчков, приведших к образованию новых этносов [4, с. 341–345], позволила ему провести эмпирическую проверку своей концепции путем анализа этногенеза части этих этносов. Однако ее результаты нельзя признать убедительными. У разных этносов существенно варьируют по своим возрастным рамкам одни и те же фазы, вообще не выделены фазовые переходы. Приходится констатировать, что Л.Н. Гумилеву не удалось доказать существование универсальной, биосоциальной в своей основе закономерности, описывающей динамику долей энергетических типов.

Неудовлетворительной следует признать и гипотезу Л.Н. Гумилева о генезисе пассионарности. Пассионарный признак, носителями которого являются пассионарии, он определяет как рецессивный генетический признак, возникающий в результате микромутации (пассионарного толчка) из-за воздействия космического излучения. Пассионарный толчок приводит к появлению в затронутых им популяциях пассионариев, которые создают новые этнические системы.

Многие исследователи не приемлют этой гипотезы. Так, П.В. Турчин пишет, что детали предлагаемого Гумилевым механизма основаны на явлениях, неизвестных или категорически противоречащих современной науке [14, с. 84]. Необходимо попытаться связать феномен пассионарности с хорошо известным биологической науке явлением.

В основе феномена пассионарности лежит, по нашему мнению, явление гетерозиса. Гетерозис характерен для первого поколения гибридов и выражается в лучшей приспособляемости, большей плодовитости и жизнеспособности гибридов в сравнении с родительскими формами. Понятие «жизнеспособность» (жизнестойкость) – способность организма выживать и давать потомство при неблагоприятных изменениях внешней среды, видимо, в наибольшей степени коррелирует с понятием пассионарность, которую можно рассматривать как своего рода социальную жизнеспособность. У человека гетерозис выражается в том, что у родителей, относящихся к разным расово-антропологическим типам, вероятность рождения более жизнеспособного (пассионарного) в сравнении с родителями ребенка существенно выше, чем у родителей, относящихся к одному типу или близким типам.

Л.Н. Гумилев один из путей образования новых этносов видит в смешении: «Часто вследствие исторических перипетий от этноса отпочковывается группа людей и меняет место жительства. Иногда эти группы гибнут, но нередко, смешавшись с аборигенами или с другими переселенцами, они образуют самостоятельный этнос» [4, с. 136]. Другие ученые-этнологи также придерживаются мнения, что новый этнос формируется в результате смешения нескольких субстратов. Так, Ю.В. Бромлей подчеркивает, «… что как раз смешанные браки являются одним из основных инструментов формирования новых этносов на основе синтеза двух или нескольких этнических общностей» [1, с. 86]. А.П. Садохин пишет, что «в процессе этногенеза, связанного с взаимодействием завоевателей и аборигенов, обычно происходит синтез субстрата (местного населения) и суперстрата (пришлого населения), в ходе которого и возникает новый этнос» [11, с. 113].

Ряд ученых видит причину высокого потенциала некоторых человеческих популяций в явлении гетерозиса. Так, философ и биолог А. А. Любищев связывает появление высокой культуры с вторжением иноплеменников и смешением с аборигенами. Массовая гибридизация способствует появлению выдающихся комбинаций (цитируется по: [3, с. 152–153]). Один из ведущих российских биополитиков А.В. Олескин упоминает об эффекте гетерозиса, возникающем при скрещивании локальных популяций, ранее длительное время находившихся в изоляции, как об одной из ведущих движущих сил происхождения человека. Он цитирует работу А.М. Хазена, который попытался объяснить, почему пролетариат в XIX в. действительно был передовым классом, через явление гетерозиса. Рабочие XIX в. были потомками жителей малых изолированных сельских общин, которые переезжали в большие города и там скрещивались между собой, рождая более одаренных (точнее будет сказать, более пассионарных. – Р. С.) детей в силу упомянутого гетерозиса [8].

Формирование новой, насыщенной пассионарностью этнической общности, способной к прорывным свершениям в различных областях, возможно, очевидно, при условии, если расово-антропологические типы смешивающихся субстратов различаются между собой. Таким образом, источником пассионарности служит расово-антропологическая гетерогенность популяций этноса. Она максимальна в начале жизни этноса (в этот период число рождающихся пассионариев максимально), минимальна – в конце жизни (в этот период число рождающихся пассионариев минимально).

2. Дефиниция фазового перехода и способы оптимизации долей энергетических типов

Основываясь на положении Л.Н. Гумилева о существовании для каждой фазы оптимальных значений для доли каждого энергетического типа [4, с. 404], были даны дефиниции понятиям фаза этнополитогенеза (устойчивый период внутри фазы) и фазовый переход (кризисный период внутри фазы).

Фаза этнополитогенеза (устойчивый период внутри фазы) – это имеющий возрастные рамки период, в котором этнос сохраняет устойчивое состояние, характеризующееся отсутствием смут из-за того, что доли пассионариев и субпассионариев на протяжении фазы не выходят за рамки спектра оптимальных для этой фазы значений.

Фазовый переход (кризисный период внутри фазы) – это имеющая возрастные рамки период, в котором этнос находится в неустойчивом состоянии, возникающем из-за того, что доли субпассионариев и/или пассионариев в определенном этническом возрасте выходят за рамки спектра оптимальных для завершившейся (текущей) фазы значений; это неустойчивое состояние характеризуется расколом этнического поля и сохраняется до тех пор, пока доли пассионариев и субпассионариев не перестанут выходить за рамки спектра оптимальных для следующей (текущей) фазы значений. Раскол этнического поля характеризуется образованием в этносе нескольких военно-политических группировок, придерживающихся противоположных идеологических установок [6, с. 513]; конфликты между этими группировками принимают, как правило, вооруженный характер.

Согласно Л.Н. Гумилеву, пассионарность есть величина векторная. Раскол этнического поля математически можно описать как сумму величин пассионарности членов этноса, вектора которых из враждующих военнополитических группировок направлены противоположно друг другу. Очевидно, что результирующая пассионарность этноса будет близка к нулю. Именно по этой причине «этнос, находящийся в неустойчивых состояниях фазовых переходов, легко уязвим, и легко может стать жертвой более пассионарного соседа» [4, с. 385]. Таким образом, для неустойчивых периодов характерны не только внутренние смуты, но и поражения в войнах.

Существуют три способа приведения долей пассионариев и субпассионариев до спектра оптимальных значений следующей (текущей) фазы (или оптимизации долей пассионариев и субпассионариев): их гибель в ходе внутренних конфликтов, сброс со своей территории в результате проведения агрессивной захватнической политики или колонизации и уничтожение посредством массовых репрессий, проводимого обычно карательными органами государства.

Способы оптимизации долей энергетических типов имеют свои аналоги в биологических популяциях. Ю.М. Плюснин выделяет следующие механизмы регуляции популяционного гомеостаза: 1) путем миграции особей с определенным типом поведения (например, с высоким уровнем исследовательской мотивации); 2) путем выделения внутри сообщества новых группировок – вроде «банд» молодых животных, перешедших к самостоятельной жизни; 3) путем физического уничтожения определенных особей, «лишних» с точки зрения сообщества; 4) путем деления материнской группы и вычленения из нее дочерней группировки, которая начинает жизнь как самостоятельное сообщество. Описаны случаи возникновения между ними антагонистических отношений, когда даже родственные и дружеские связи не препятствуют вражде между разделившимися сообществами. Дж. Гудолл описала историю, когда большее из разделившихся сообществ шимпанзе организовало «банду» (многосамцовую группу), которая убила всех шимпанзе из другого сообщества, включая не только самцов и детенышей, но и самок, ценность которых для шимпанзе очень велика (тем более, что некоторые из них являлись и родственниками) [11].

Способ оптимизации путем сброса со своей территории имеет своей биологической основой первый и второй механизмы регуляции популяционного гомеостаза, путем массовых репрессий – третий механизм, путем гибели в ходе смут – четвертый механизм. Напомним, что началу гражданской войны обязательно предшествует раскол этнического поля – разделение большинства пассионариев и субпассионариев этноса, а вслед за ними – и гармоничников на две противостоящие друг другу военно-политические группировки. Из цитировавшейся работы ясно, что раскол популяции и «война» на уничтожение между разделившимися сообществами имеет место, по крайней мере, в популяциях приматов.

3. Числовой алгоритм этнополитогенеза и образование новых этносов

Автором этих строк был проанализирован этнополитогенез ряда этносов и созданных ими государств, по политической истории которых имеются более или менее полные и достоверные фактические данные. На основе этого анализа было выяснено, что все фазы и фазовые переходы начинаются и заканчиваются в определенном возрасте этноса с некоторым допуском. Эта инвариантная относительно этносов, исторических эпох и типов политий закономерность получила название «числовой алгоритм этнополитогенеза». Алгоритм определяет начало и окончание, т. е. возрастные рамки фаз этногенеза и фазовых переходов, а также кризисных периодов внутри фаз подъема, акматики и инерции, аналогичных по своим признакам фазовым переходам (см. ниже).

1. Фаза подъема: 0 – 340–360 лет. Состоит из инкубационного (0 – 100–155 лет) и явного (100–155 – 340–360 лет) периодов. Явный период начинается с создания этносом своего государства. Внутри явного периода выделяется смутный (185 – 235 лет) (обозначим его как 1а).

2. Фазовый переход подъем-акматика: 340–360 – 450–470 лет.

3. Фаза акматики: 450–470 – 630–655 лет. Внутри этой фазы выделяется смутный период пассионарного перегрева (540–560 – 570–585 лет) (обозначим его как За).

4. Фазовый переход акматика-надлом: 630–655 – 680–725 лет.

5. Фаза надлома: 680–725 – 755–810 лет.

6. Фазовый переход надлом-инерция: 755–810 – 840–875 лет.

7. Фаза инерции: 840–875 – 1302–1334 года. Внутри этой фазы выделяются три кризисных периода: первый (880–920 – 935–970 лет), второй (1025–1070 – 1100–1145) и третий (1175–1215 – 1260–1285), разделенных четырьмя стабильными периодами.

8. Фазовый переход инерция-обскурация: 1302–1334 – около 1500 лет. Числовой алгоритм описывает на качественном уровне изменение долей энергетических типов в составе этноса в зависимости от его возраста. Если рассматривать этническую систему как самоорганизующуюся, то эти доли являются теми управляющими параметрами, динамика которых определяет, окажется ли этнос в устойчивом состоянии фазы или неустойчивом состоянии фазового перехода или кризисного периода внутри фазы.

Числовой алгоритм как универсальная закономерность выражает, по-видимому, зависимость динамики пассионарности от цикличности климата, синхронизируемой циклами солнечной активности. В этой связи уместно привести положение Л.Н. Гумилева об этносе как биофизической реальности [4, с. 227]. Это положение можно понимать так, что колебания пассионарности – биологического в своей основе параметра синхронизируются колебаниями, имеющими физическую природу – циклами солнечной активности.

О синхронизации динамики пассионарности одной из гармоник цикла Глайсберга, средняя продолжительность которой составляет 82 года, позволяет говорить существование так называемых «репродуктивных» возрастов материнского этноса (902 года, 1066 и 1230 лет, 1394 года и 1558 лет), в которых, в отдельных его популяциях, резко увеличивается число рождающихся пассионариев (причины, почему это происходит см.: [12]). Значения всех репродуктивных возрастов кратны числу 82 (902 = 82 x 11, 1066 = 82 х 13 и т. д.), что и позволяет говорить о синхронизации динамики пассионарности 82-летней гармоникой цикла Глайсберга.

Именно этой синхронизацией можно объяснить то, что начальные точки этнополитогенеза всех этносов, по политической истории которых имеются более или менее полные фактические данные, разделены временными длительностями, кратными числам 82 или 41. Существует точка зрения, согласно которой все неафриканские популяции образовались в результате дивергенции одной предковой популяции, мигрировавшей из Африки около 80 тыс. лет назад. Основываясь на гипотезе о синхронизации динамики пассионарности 82-летней гармоникой цикла Глайсберга, можно предположить, что отпочкование от этой общности дочерних групп происходило в репродуктивных возрастах этой предковой общности. Все последующие отпочкования также происходили в репродуктивных возрастах. В результате начальные точки оказались разделены временными длительностями, кратными продолжительности гармоники цикла Глайсберга, составляющей 82 года.

В одном из репродуктивных возрастов пассионариев рождается особенно много, и они и их потомки формируют субэтносы, образующие ядро нового этноса, являющегося дочерним по отношению к материнскому. Год, на который приходится этот возраст, является начальной точкой этнополитогенеза дочернего этноса.

В конце жизни дочернего этноса процесс повторяется. Это приводит к тому, что на определенной территории существуют, как правило, несколько последовательно сменяющих друг друга этносов, связанных между собой преемственностью расово-антропологического типа, языка и культуры. Эту совокупность родственных этносов мы назвали гиперэтносом.

4. Этнополитогенез великорусского этноса

Применим положения биосоциального подхода к анализу этнополитогенеза великорусского этноса. Вначале определим начальные точки этнополитогенеза групп его популяций.

4.1. Определение начальных точек этнополитогенеза групп популяций великороссов

Л.Н. Гумилев датирует пассионарный толчок, приведший к образованию великороссов, XIII в. [4, с. 345]. Также он называет примерную дату пассионарного толчка (около 8 г. до н. э.), приведшего к возникновению ряда этносов, в том числе, и славян [5, с. 195]. По нашему мнению, необходимо датировать начальную точку этнополитогенеза этих этносов 9 г. до н. э. Восточнославянский этнос является материнским по отношению к современным русским, украинцам и белорусам. Из предположения о возникновении великоросского этноса в XIII в. следует, что это произошло в возрасте материнских восточнославянских популяций 1230 лет. Отсюда находим, что начальной точкой отсчета для центральнорусских популяций будет 1221 г. (1230 – 9 = 1221).

В XVI–XVII вв. происходила экспансия великороссов в Поволжье, Урал и Сибирь, с основанием Санкт-Петербурга в начале XVIII в. стали заселяться окрестные территории. В результате смешений это привело к формированию новых групп популяций великороссов. В течение четырех циклов Глайсберга, т. е. в течение 328 лет (82 х 4 = 328) в результате экспансии центрально-русских популяций в южные районы современной России формировались южнорусские популяции. Их начальная точка этнополитогенеза приходится, таким образом, на 1549 г. (1221 + 328 =1549). Еще через два цикла сформировались новые группы популяций в Сибири и на Северо-западе (в основном, на территориях близ современного Санкт-Петербурга). Начальная точка этих популяций приходится на 1713 г. (1549 + 164 =1713). Можно предположить, что популяции, начальные точки отсчета которых приходятся на 1549 и 1713 гг., составляют существенную часть популяций великороссов (вероятно, около трети).

4.2. Верификация числового алгоритма на примере анализа этнополитогенеза великороссов

Определим, в каком этническом возрасте групп популяций великороссов происходили масштабные внутриполитические конфликты – гражданские войны, революции, мощные восстания социальных низов (назовем все эти конфликты для краткости смутами), а также в каком их этническом возрасте Россия терпела поражения в войнах. Если окажется, что смуты и крупные военные поражения в политической истории Московской Руси и России имели место в основном в периоды неустойчивых состояний групп популяций великоросского этноса – во время фазовых переходов и кризисных периодов внутри фаз, то это будет означать, что этнополитогенез великороссов развивался в соответствии с числовым алгоритмом.

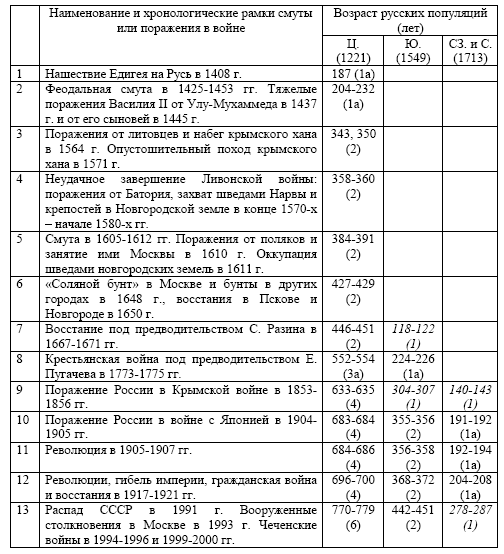

Результаты этой работы представлены в Таблице 1. Во 2-м столбце смуты указаны полужирным шрифтом, поражения в войнах – обычным шрифтом. В «шапке» 3-5-х столбцов аббревиатура Ц., Ю., СЗ. и С. означает, соответственно, центральные, южные, северо-западные и сибирские группы популяций великорусского этноса; в скобках указаны их начальные точки этнополитогенеза. В «шапке» 3-5-х столбцов в скобках указаны начальные точки этнополитогенеза групп популяций великорусского этноса. В этих столбцах рядом с возрастами смут или поражений в войнах в скобках указана нумерация периода, согласно приведенного выше числового алгоритма: фаза подъема – 1, смутный период середины фазы подъема – 1а, фазовый переход подъем-акматика – 2 и т. д. Этнический возраст, приходящийся на устойчивый период, и нумерация этого периода указаны курсивом.

Таблица 1. Смуты и поражения в войнах в истории России

4.3. Обсуждение полученных результатов.

Обсудим полученные результаты. Из 8 указанных в таблице смут 6 произошли, когда в неустойчивых состояниях находились все существующие на момент смут популяции великороссов. Российская империя прекратила свое существование в период, когда все три группы популяций великороссов находились в неустойчивых состояниях (случай 12).

Восстание под предводительством С. Разина (случай 7) имело место, когда центрально-русские популяции находились в неустойчивом состоянии конца фазового перехода подъем-акматика, а южнорусские популяции – в устойчивом состоянии начала фазы подъема.

Распад СССР произошел в самом начале фазового перехода надлом-инерция – одного из самых болезненных неустойчивых состояний и фактически означал поражение в «холодной» войне с Западом. Распад и гибель империй в начале этого фазового перехода характерны для этнополитогенеза многих этносов. Например, как можно видеть из данных представленной ниже Таблицы 2, в начале фазового перехода надлом-инерция англичан прекратила свое существование под ударами французов империя Плантагенетов. В начале этого фазового перехода китайцев-3 была завоевана монголами Южносунская империя.