полная версия

полная версияВойна и революция: социальные процессы и катастрофы: Материалы Всероссийской научной конференции 19–20 мая 2016 г.

Поражению способствует то, что доля субпассионариев в этносе начинает превышать оптимальные величины завершившейся фазы. Это ведет к резкому снижению жизнеспособности всех государственных институтов, в том числе – и к резкому снижению боеспособности армии (наиболее боеспособным энергетическим типом являются пассионарии, наименее боеспособным – субпассионарии).

Поражение в войне было характерным признаком начала фазовых переходов в этнополитогенезе многих этносов. Эта закономерность четко проявилась в этнополитогенезе центрально-русских популяций. Предыдущие фазовые переходы также начинались с военных поражений. Так, фазовый переход подъем-акматика начался с поражений от литовцев и крымцев, фазовый переход акматика-надлом – с поражения в Крымской войне. Необходимо отметить, что началу смут фазового перехода акматика-надлом способствовало поражение в войне с Японией, которое пришлось на начало фазового перехода подъем-акматика южнорусских популяций (1904 – 1549 = 355 лет – это примерный возраст начала этого фазового перехода).

Процесс стабилизации России и восстановления жизнеспособности ее государственных институтов приобрел ускоренную динамику с приходом к власти В.В. Путина в 2000 г. Этому способствовало вхождение южнорусских популяций в устойчивое состояние акматической фазы, возраст которых составил в 2000 г. 451 год (2000 – 1549 = 451). Заметим, что центрально-русские популяции вошли в эту фазу после подавления восстания С. Разина в 1671 г., т. е. в возрасте 450 лет (1671 – 1221 = 450).

Видимо, именно пребывание северо-западных и сибирских популяций в фазе подъема, а также вхождение южнорусских популяций в фазу акматики в 2000 г. способствовали тому, что раскол этнического поля среди центрально-русских популяций не приобрел значительных масштабов, чреватых началом смут.

5. Прогноз развития России.

Существование числового алгоритма этнополитогенеза – универсальной закономерности, инвариантной относительно исторических эпох, этносов и типов политии, позволяет прогнозировать развитие существующих государств. Возможность прогнозирования основывается на том, что, при условии, если известна начальная точка этнополитогенеза основной группы популяций, составляющих этнос, то можно определить, в какой фазе или фазовом переходе (неустойчивом состоянии внутри фазы) находится эта группа. Если окажется, что она находится около середины какой-либо фазы (середины устойчивого периода внутри фазы), то вероятность возникновения смут, а также крупных военных поражений созданного этносом государства в ближайшие годы невелика. Если же она находится перед началом фазового перехода (неустойчивого периода внутри фазы), тем более, в самих этих периодах, то вероятность начала смут и крупных военных поражений в ближайшем будущем существенно возрастает.

Основная центрально-русская группа популяций великороссов в настоящее время находится в одном из самых болезненных неустойчивых состояний – фазовом переходе надлом-инерция. Согласно числовому алгоритму этнополитогенеза, возрастные рамки этого фазового перехода следующие: 755–810 – 840–875 лет.

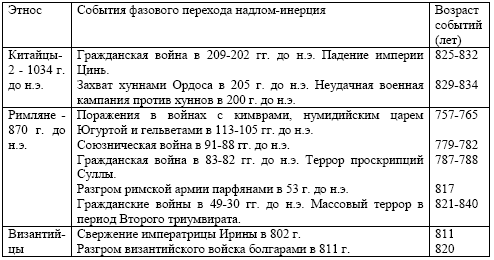

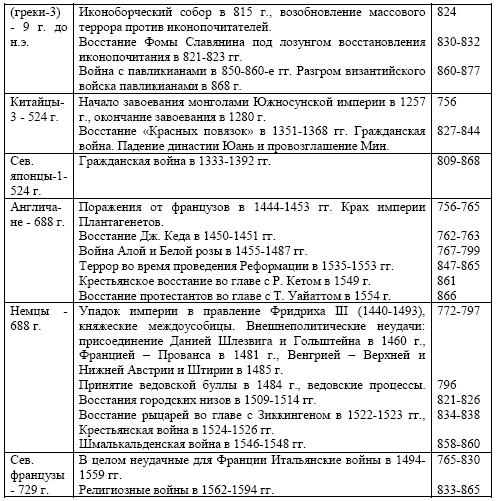

Для фазового перехода надлом-инерция характерны гражданские войны, поражения во внешних войнах, массовый террор против «внутренних врагов». Для построения обоснованного прогноза рассмотрим, в каком возрасте имели место смуты фазового перехода надлом-инерция у ряда крупных этносов. Эти этносы представлены в Таблице 2. Начальные точки этнополитогенеза основной группы их популяций указаны в первом столбце. События, происходившие в течение фазового перехода надлом-инерция, перечислены во втором столбце. Гражданские войны выделены полужирным шрифтом.

Таблица 2. События фазового перехода надлом-инерция у ряда этносов

Обсудим полученные результаты. Из 8 представленных в таблице этносов у двух (византийцев и англичан) гражданские войны имели место в начале фазового перехода, у четырех этносов (китайцев-2 и 3, немцев и северных французов) – в конце фазового перехода, у римлян и северных японцев-1 – на всем протяжении фазового перехода.

В настоящее время возраст центрально-русских популяций составляет 794 года (2015 – 1221 = 794). Их следует отнести, по-видимому, ко второй группе этносов, у которых гражданские войны имели место в конце фазового перехода. В начальный период фазового перехода надлом-инерция этих этносов доли пассионариев и субпассионариев оптимизировались путем массовых репрессий, сброса со своей территории и гибели в войнах.

Так, в начальный период фазового перехода надлом-инерция китайцев-2 доли пассионариев и субпассионариев оптимизировались в ходе войн между царствами, а также массовых репрессий против конфуцианцев. Доли пассионариев и субпассионариев в начальный период этого фазового перехода китайцев-3 были оптимизированы в результате войн с монголами. Завоеватели в целях устрашения периодически проводили карательные акции против завоеванного населения. Оптимизация структуры китайского населения способствовала стабильности империи Юань в первые десятилетия ее существования.

В немецком этносе в начальный период фазового перехода надлом-инерция оптимизация проводилась путем массового террора (ведовских процессов), во французском – путем сброса со своей территории: «Во время Итальянских войн «беспокойные» (т. е. пассионарные и субпассионарные. – Р. С.) социальные элементы поглощались военным наемничеством» [9, с. 297].

Итак, в начальный период фазового перехода надлом-инерция этносов второй группы доли пассионариев и субпассионариев оптимизировались путем массовых репрессий, сброса со своей территории и гибели в войнах. Это позволяет сделать прогноз, что в начальный период этого фазового перехода центрально-русских популяций оптимизация будет проходить также путем репрессивных кампаний и сброса со своей территории. В конце фазового перехода вероятны смуты.

Есть основание полагать, что как репрессивные кампании, так и сброс со своей территории не достигнут больших масштабов ввиду сравнительно небольшого превышения долей пассионариев и субпассионариев над оптимальными величинами в настоящее время. Среди причин, обусловивших небольшие величины превышения, назывались повышенная смертность среди пассионариев и субпассионариев и низкая рождаемость в 1990-е гг. (к радикальным действиям склонна, в особенности, пассионарная молодежь) [13].

В ближайшие годы вероятна активизация репрессивных кампаний. В пользу этого вывода можно привести следующий аргумент. У немцев, также относящихся ко второй группе этносов, ведовские процессы начались в 1484 г. в их возрасте 796 лет (1484 – 688 = 796). Возраст 796 лет центральнорусских популяций великороссов приходится на 2017 г. (796 + 1221 =2017).

С 2014 г. начал набирать обороты и механизм оптимизации путем сброса пассионариев со своей территории. Российские пассионарии и субпассионарии, имеющие опыт ведения боевых действий, а также просто ищущие острых ощущений, приняли участие в гражданской войне на востоке Украины. В настоящее время российские добровольцы участвуют в гражданской войне в Сирии, как на стороне антиправительственных сил, так и на стороне правительства. Можно ожидать, что Россия будет ввязываться и в другие локальные конфликты, так или иначе задевающие ее интересы, например, в войну в Афганистане, ибо это будет способствовать оптимизации российского суперэтноса. Напомним в этой связи, что сброс французских пассионариев и субпассионариев во время Итальянских войн способствовал отсутствию смут во Франции в первой половине XVI в.

Наиболее вероятным временем начала смут в России представляется середина 50-х гг. XXI в. В 2055 г. возраст центрально-русских популяций составит 834 года (2055 – 1221 = 834) – это возраст начала гражданских войн у немцев и французов. Чуть в более раннем возрасте (827–830 лет) начались гражданские войны у китайцев-2 и 3, а также византийцев. Возраст северо-западных и сибирских популяций составит в 2055 г. 342 года (2055 – 1713 = 342) – это возраст начала фазового перехода подъем-акматика.

Заключение

Анализ этнополитогенеза великорусского этноса показал, что он развивался в достаточно четком соответствии с числовым алгоритмом этнополитогенеза. Смуты и поражения в войнах в истории Московской Руси и России происходили в основном тогда, когда группы популяций, составляющие великорусский этнос, находились в неустойчивых состояниях фазовых переходов и кризисных периодов внутри фаз. Российская империя прекратила свое существование в период, когда все три группы популяций великороссов находились в неустойчивых состояниях. СССР распался, когда в неустойчивых состояниях находились центральнорусские и южнорусские популяции.

На основе рассмотрения событий фазового перехода надлом-инерция у ряда крупных этносов был сделан прогноз, что структура российского суперэтноса будет оптимизироваться посредством репрессивных кампаний и сброса со своей территории путем ввязывания в локальные конфликты. В середине 50-х гг. XXI в. в России вероятны смуты.

Источники и литература1. Бромлей Ю.В. Этнос и эндогамия // Советская этнография. 1969. № 6. С. 84–91.

2. Гиляров А.М. Популяционная экология. М.: Изд-во МГУ, 1990.

3. Гранин Д.А. Эта странная жизнь. Тольятти: Фонд «Духовное наследие»; Центр информационных технологий, 2002

4. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1990.

5. Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии // Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. М.: Экопрос, 1993.

6. Гумилев Л.Н., Мичурин В.А. Словарь понятий и терминов теории этногенеза Л.Н. Гумилева // Этносфера: история людей и история природы. М.: Экопрос, 1993. С. 493–542.

7. Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. СПб.: Издательство Петроглиф, 2009.

8. Олескин А.В. Биополитика. Политический потенциал современной биологии: философские, политологические и практические аспекты. М.:ИФ РАН, 2001.

9. Плешкова С.Л. Франция в XVI – первой половине XVII в. // История средних веков: В 2 т. Т. 2: Раннее новое время / Под ред. С. П. Карпова. М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 2001.

10. Плюснин Ю.М. Проблема биосоциальной эволюции: Теоретико методологический анализ. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1990.

11. Садохин А.П. Этнология. М.: Гардарики, 2000.

12. Сайфуллин Р.Г. Алгоритмизация исторического процесса // Экономическая синергетика: стратегии развития России. Набережные Челны: Изд-во ИНЭКА, 2009. С. 106–126.

13. Сайфуллин Р.Г. Прогноз развития России на основе биосоциального подхода // Общество и этнополитика: материалы Второй Международной научно-практической Интернет-конференции / Под ред. Л. В. Савинова. Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2009. С. 102–108.

14. Турчин П.В. Историческая динамика. На пути к теоретической истории: Пер. с англ. М.: Издательство ЛКИ, 2007.

15. Фрумкин К.Г. Пассионарность: приключения одной идеи. М.:

Издательство ЛКИ, 2008.

16. Goldstone J. Revolution and Rebellion in the Early Modem World. Berceley: University of California Press, 1991.

Проблема исторических альтернатив в Великой русской революции 1917 года

Чураков Д.О.[47]

Аннотация: В статье решается проблема причин и предпосылок революции 1917 г. Ставится проблема, насколько они были глубоки и могли ли случайные события серьёзно изменить лицо эпохи, предотвратить революцию? На материалах анализа основных тенденций развития России на рубеже XIX–XX вв. делается вывод о том, что до февральского переворота возможности избежать развала государственности ещё сохранялись. Однако, после отречения Николая II развилки (“исторические альтернативы”) могли носить лишь локальный характер, меняя облик, но не общий вектор развитие “второй русской смуты”.

Ключевые слова: революция, исторические альтернативы, модернизация, гражданское общество, политические партии, тенденции, 1917 год.

Churakov D.O. The problem of historical alternatives in the Great Russian revolution of 1917.

Abstract: In the article there is decided the problem of the causes and prerequisites of revolution of 1917. The defined problem is how much these were deep and were the occasional events able to change the face of epoch, avoid the revolution? Based on the material of the analysis of the general trends in progress of Russian revolution at the turn of XXth century the made conclusion is that until the power takeover in February the possibilities to avoid the demolition of nationhood were yet available. However after abdication of Nicolay II, the fork (“historical alternatives”) could have only local character, changing a face but not a general vector of evolution of “the second Russian troubles”.

Keywords: revolution, the historical alternatives, modernization, civil society, political parties, trends, 1917.

Предложенная нам для обсуждения тема ставит условный знак равенства между двумя не всегда тождественными понятиями: альтернативы и развилки развития России в 1917 г. А тот год действительно был богат и развилками и возможными путями развития исторического процесса.

Собственно говоря, не только 1917 г., но и весь период рубежа XIX–XX вв. был насыщен непростыми историческими решениями, когда приходилось учитывать имевшие варианты движения вперёд. Перед страной то возникал широкий коридор возможностей, то происходило его резкое сужение вплоть до возникновения на коротких промежутках времени ситуации безальтернативности.

Сложность и множественность решений рубежа XIX–XX вв. обуславливалась тем периодом, который переживала наша страна и теми историческими вызовами, на которые приходилось отвечать.

Характер переживаемого Россией исторического момента определялся её переходом от традиционного (аграрного) общества к современному (индустриальному) обществу. Уже эта специфика порождала определённую альтернативность движения. Можно было делать ставку на сохранение привычных для России экономических укладов и политических институтов, а можно было увлечься копированием экономических и политических образцов новейшего времени, сложившихся на Западе.

На практике движение шло в обоих направлениях, а кроме того, возникали и особые комбинированные формы, сочетавшие в себе как национальное, так и заимствованное. В России как бы накладывались друг на друга разные исторические модели, спрессованные во времени и пространстве. Специфика переживаемого момента не подразумевала для России необходимость повторять исторический путь передовых стран Запада. А заимствованные экономические, социальные и политические формы как бы “вживлялись” в те устои, которые прежде отличали развитие России от других ведущих держав, преобразуя, а где-то и подчиняя их.

Переход от аграрного к индустриальному обществу отягощался для нашей страны серьёзными противоречиями. Не случайно В.И. Ленин, о котором так много говорилось сегодня, считал Россию узлом противоречий и слабейшим звеном в системе империалистических государств.

Однако, мне представляется важным обратить внимания, на два противоречия, которые в свете сегодняшней темы особенно показательны.

Первое из них заключалось в разрыве между высокими темпами развития экономики и архаичностью политических институтов самодержавия.

Этот разрыв не позволял своевременно снимать возникавшие в стране противоречия в социальной сфере в интересах большинства, не позволял создать действенный механизм социального партнёрства. Господствовавшее в политической сфере меньшинство слишком часто ставило свои корыстные интересы над национальными, а монархия, которая из самодержавной всё больше превращалась в бюрократическую, уже не могла играть свойственную ей в прошлом роль выразителя общенациональных интересов. Царь фактически был отодвинут от принятия важнейших политических решений своей же бюрократией [1, с. 3].

Мне представляется, что личные качества Николая II как государственного деятеля и человека при этом не играли особой роли. Речь шла о глубинных исторических процессах, неподвластных воле отдельных людей.

Вторая коллизия назревала между быстрым внутренним развитием России и серьёзным отставанием её от своих геополитических противников на международной арене.

Когда расстояние между и этими странами сокращалось, над Россией всегда возникала военная угроза. К слову, эта закономерность просматривается не только в XIX–XX вв., но и теперь – в начале XXI в.

Таким образом процесс трансформации отечественного общества рубежа XIX–XX вв., который часто называют модным, но не всегда подходящим к российским условиям термином «модернизация» [2, с. 304–305], осложнялся необходимостью учитывать угрозы внутренней нестабильности, а так же внешнее враждебное давление, в результате которого искусственно ограничивались наши возможности использовать позитивные моменты глобализации мировой экономики и международного разделения труда.

Кроме того, совершенно невозможно сбрасывать со счёта и такой сквозной, проходящий через все периоды отечественной истории негативный фактор, как принадлежность России к «клубу государств» с недостаточным совокупным прибавочным продуктом. Условное членство в этом клубе имело свои не только экономические следствия (например, в нашей стране сложно было мобилизовать достаточные ресурсы на решение общенациональных задач без усиления давления на различные слои общества, примером чему может служить столыпинская земельная реформа).

На психоментальном уровне это вело к повышенному чувству социальной справедливости и порождало эгалитарные ожидания. В ходе революции 1917 г. эти настроения проявились, в частности, в существенном усилении антибуржуазных настроений.

Для того, чтобы ответить на стоявшие перед страной вызовы, любому правительству, которое бы действовало в России на рубеже XIX–XX вв. предстояло решить целый набор совершенно конкретных задач. К важнейшим из них могут быть отнесены, например, следующие:

Укрепить национальную независимость (политическую, экономическую, продовольственную и т. д.);

Найти решение обострившегося в ходе перехода от аграрного к индустриальному обществу социального вопроса с учётом национальной специфики и традиций;

Опять таки с учётом условий и разнообразных внешних и внутренних факторов ускорить процессы социально-экономического обновления.

Именно в силу всех этих и многих других обстоятельств рубеж XIX–XX вв. и стал для России временем выбора наиболее выгодных альтернатив, выбора варианта выхода из тех противоречий, что в ней накопились, временем выбора пути дальнейшего развития.

Если сводить все испробованные в эти годы обществом варианты развития, их можно объединить в три основные модели: консервативную, либеральную и социалистическую. Разумеется, в каждом случае имелось множество внутренних оттенков, что делало стоящий перед страной выбор ещё более сложным и ответственным. Достаточно сказать, что элементы реформаторских и революционных методов преобразования страны прослеживаются в программах различных партий. Даже внутри идеологии черносотенцев имелась альтернатива между охранительными и достаточно революционными идеями, связанные с неприятием многими монархистами тенденций бюрократизации центральной власти и её отрыва от народа. Такая же альтернатива в выборе идей и методов имелась и среди либералов, и среди социалистов.

И вот в таком состоянии Россия подошла к 1917 г. Возникает вопрос: неужели к этому времени в России уже была пройдена очередная историческая развилка и никакой альтернативы революционным потрясениям уже не существовало?

Представляется, что на начало 1917 г. ни февральский переворот, ни его разрушительные последствия ещё не были предопределены с неизбежностью. Почему же всё произошло именно так, как произошло? Ответить на этот вопрос достаточно важно именно сегодня, когда на Западе и в нашей стране открыто говорят о подготовки против России очередной оранжевой революции уже к осени текущего года.

В отличие от подлинной, глубинной революции, оранжевые революции подразумевают обязательное предательство части правящей верхушки, мечтающей улучшить свои политические позиции и своё материальное положение. Февральская трагедия разрушения многовековой русской монархической государственности произошла именно в силу такого предательства не просто части, а существенной части правящей верхушки [3, с. 21].

Личные интересы заставили забыть об исторической ответственности не только лидеров официальной думской оппозиции, но и значительную часть армейской верхушки, духовенства, буржуазии, дворянства, интеллигенции и даже правительства. Парадоксально звучит, но к различным заговорщицким группам принадлежали даже отдельные представители правящей Императорской династии [4, с. 192–206].

Либеральная оппозиция сумела сформировать несколько значимых центров силы внутри прежней государственного механизма и чувствовала себя абсолютно уверенно. Эта уверенность создавала иллюзию значимости и самодостаточности либеральных кругов и предлагаемого ими цивилизационного проекта, по своей сути – западнического.

Тем самым, потеря государственной ответственности и ощущение собственной неуязвимости части правящей верхушки, сменившей сторону баррикад, становилось катализатором революционного взрыва. На определённом этапе он становился неизбежным, а судьба Николая II оказывалась предрешена.

Вместе с тем мы прекрасно знаем, что февральский переворот явился не только увенчанием пролонгированных во времени разнородных процессов выбора, но и новой развилкой, как сейчас говорят в рамках синергетического подхода к истории – новой точкой бифуркации [5, с. 36–42]. Появляются новые вызовы. Они накладываются на уже существовавшие.

В частности, конкретно в 1917 г. на ситуацию внутри России решающее значение оказывало участие страны в Первой Мировой войне. Альтернатива была предельно ясна: либо продолжение войны, либо выход из неё. Предсказать результаты ни одного из этих вариантов в феврале – марте 1917 г. в нашей стране не мог, как представляется, никто. Это только много времени спустя стало известно, что целью верхушки стран Антанты было уничтожение не только Германии, Австро-Венгрии и Османской империи, но всех четырёх континентальных империй, включая и нашу страну. В условиях информационной неопределённости отношение к войне, к союзникам, к военному производству становилось важным критерием, по которому население оценивало существовавшие в стране политические силы и предлагаемые ими альтернативы.

Ещё одной альтернативой, столь явственно обозначившейся в феврале – марте 1917 г., становится противоречие между двумя магистральными полюсами в способах общественной самоорганизации.

С одной стороны в России наметились явные предпосылки для широкой общественной консолидации. Это нашло своё отражение в некоторых из наметившихся после февральского переворота институциональных подвижках. По всей стране шло массовое строительство межсословных представительных органов революционной власти. Их социальная база была существенно шире, чем у прежних земских учреждений, довольно аристократических по своему составу. Это позволило сегодня некоторым исследователям ввести в отношении комитетов общественной безопасности такой «осовремененный» термин, как «антицаристский» или даже «народный фронт» [6, с. 160, 161, 164 и др.].

Но, с другой стороны, не менее чётко обозначилась и другая альтернатива, а именно стремление различных самоопределявшихся слоёв населения к замкнутости, к социальной автономии, обособлению от всего остального общества. Эта альтернатива так же получила своё институциональное выражение в формировании различных структур по политическим, национальным, культурным, классовым, половозрастным, религиозным, профессиональным, территориальным и другим, часто случайным, признакам.

Новые вызовы, новые развилки появлялись и в последующие месяцы революции 1917 г., а так же уже после неё – в период постепенного затухания революционной фазы отечественной истории.

К примеру, ленинская альтернатива, которая в конечном итоге восторжествует в октябре 1917 г., ни в февральские дни, ни в первые недели после падения самодержавия даже не обозначилась. Самого Ленина не было в стране, его сторонники были малочисленны и разобщены. На выбор траектории развития революционного режима в марте 1917 г. большевики влияли очень слабо.

Сложность и противоречивость тенденций, явлений и процессов, задававших развилки и альтернативы в 1917 г., таким образом, требуют дальнейшего их изучения. И только после этого мы сможем получить адекватную научную картину революционного прошлого нашей страны, смелее и точнее дать ответ на исторические вызовы, возникающие сто лет спустя, т. е. уже в наши дни.