Полная версия

Воспоминания незнаменитого. Живу, как хочется

Весь зареванный, сбежал я из лагеря домой и сказал маме, что туда я больше не пойду. От объяснений – отказался, все равно мама не поймет. Не пойду и все! Во-первых, это деликатное и неженское дело, а, во-вторых, у меня уже был опыт разговоров с мамой на еврейские темы, которые всегда кончались предложением: «не обращай на дураков внимание!» Ей легко говорить, но дураков-то много и все они мои товарищи… Как мне мучительно хотелось быть таким, как все, но я все больше осознавал, что я, к сожалению, не такой. И из-за этого на всю жизнь у меня остались нелюбовь к общим банным залам и общественным туалетам и дискомфорт при вынужденном их посещении.

На следующий день, слоняясь без дела возле своего дома, встретил ребят с нашей улицы во главе с вездесущим Коляном. Они вприпрыжку торопились на станцию: «Эшелон с беженцами пришел! Продавать табак будем!»

Прибежали на станцию. У первого перрона действительно стоял длинный эшелон, составленный, как обычно в те годы, из деревянных красно-коричневых товарных вагонов с дверями на колесиках посередине. Однако этот эшелон был необычным, так как двери всех вагонов были задраены и около каждой из них стояли солдаты с автоматами. Мужчины, женщины и дети выглядывали только из приоткрытых верхних окошек, зарешеченных колючей проволокой, и кричали что-то на неправильном русском языке. От всех вагонов шел дурной запах застоявшейся мочи и пота.

На перроне, на маленькой домашней скамеечке восседала толстая тетка-торговка. В ногах было расставлено несколько раскрытых мешочков с табаком разных сортов, а на табачной горке в каждом мешке стояли по два граненных стакана – большой и маленький. Тетка была мне знакома – она была хозяйкой одного из соседних домов с большим фруктовым садом за дощатым забором, а сын ее, одноногий Костя, был непререкаемым авторитетом нашей улицы. Мы подскочили к тетке, запыхавшись. Колян и другие ребята, очевидно, не первый раз уже помогали ей продавать табак, так как она, много слов не тратя, дала каждому из нас по полному стакану табака и мы, накрывая его сверху ладонью, чтоб не просыпался, побежали вдоль эшелона, выкрикивая:

– Кому табак турецкий? Кому табак болгарский? Три червонца за стакан! Три червонца!

Из зарешеченных вагонных люков люди выбрасывали нам красные тридцатирублевые бумажки, скомканные в комочек или свернутые в четвертушки, чтоб ветром не унесло, и выбрасывали конец веревки с петлей на конце. К этой петле мы прикрепляли стакан с табаком, и покупатель тянул его вверх в люк. Затем бежали отдавать деньги тетке, и снова скорей к вагонам с новой порцией табака. А тетка аккуратно расправляла деньги и складывала их за пазуху. Одну из тридцатирублевок, принесенных именно мною, она расправила и тихо ахнула, всплеснув руками, – обратная сторона купюры была чисто белой. Я сначала испугался и хотел тут же бежать, чтоб потребовать замены. Но тетка только засмеялась и махнула рукой: «Ишь, фармазоны! Здесь – говорит – ручной работы боле, чем на три червонца будет! Дома всем показывать буду». После отхода эшелона тетка разрешила нам взять табаку из мешка столько, «сколько поместится в ладошке».

Получил свой первый заработок и я, зажав в одном кулачке табак турецкий, а в другом – табак болгарский. Куда его девать? А куда все – туда и я! И мы побежали на свою улицу к одноногому Косте. Костя важно сидел на пеньке у порога своего сарая, держась рукой за единственный костыль, заменявший ему вторую ногу. Лет ему было 14 – не более. Увидев нас, Костя запрыгал на своем костыле в сторону своего сарая и вышел оттуда с большим кисетом. Все по-деловому начали ссыпать туда свою табачную добычу. Ничего еще не понимая, ссыпал свой табак туда и я. Затем он большим ножом сделал на косяке сарая какие-то зарубки. Как мне объяснили, по этим зарубкам Костя осенью за полученный табак будет рассчитываться с нами яблоками из своего сада, а яблоки у них, как мне сказали, необыкновенные, самые лучшие в Балашове. Потом Костя запрыгал в дом, пояснив:

– Газету сейчас принесу.

Я спросил у Коляна:

– А газета зачем?

– Как «зачем»? Курить будем.

Костя принес газету и запер сарай изнутри, чтоб мать случаем не застукала, если со станции придет раньше времени, и начал не спеша разрывать газету на маленькие квадратики. По очереди каждый подставлял свой квадратик под Костин же кисет и сворачивал себе по сигаретке под названьем «козья ножка», заклеивая ее язычком. Только я никак не мог правильно завернуть табак и все мне по-дружески несколько раз показывали, и даже сделали сигаретку для меня.

На зависть нам Костя достал настоящее огниво (в те военные годы спичек не было и большинство простого люда пользовалось именно таким способом добывания огня), уверенными движениями стукнул несколько раз кресалом по кремню и трут (это такой фитиль из хлопчатых ниток) задымился. Костя начал усердно на него дуть, пока он не загорелся, и все по очереди прикурили. Я делал вид, что тоже курю: набирал дым в рот и важно выпускал его, как из паровозной трубы. Но от меня потребовали, чтобы я курил по-настоящему, затягиваясь, а когда у меня никак не получилось, Костя продемонстрировал:

– Это же просто. Потяни дым и удивись: «Эх (и он вдохнул дым)! Наши едут (и выдохнул сразу через рот и нос, очаровав меня окончательно)!»

«Эх!» – вдохнул я в себя дым…, но выдохнуть уже не смог. Меня начал душить кашель и потекли слезы. Под дружный смех братвы я катался по грязной соломе сарая, пуская слюни. Отдышавшись, я сел и привалился к поленнице: кружилась голова.

– Ну, как? Попробуешь еще? – ухмыляясь, спросил Костя, протягивая мне общественный кисет.

– Да, – упрямо сказал я.

Мне очень хотелось быть таким, как все. Тем более что на сей раз смеялись надо мной без издевки, участливо. И я попробовал еще раз.

– Эх! Наши едут! – И у меня получилось! Я закурил, и до сих пор курю, иногда, хотя еще в 45-летнем возрасте дал себе зарок.

10. Хорошо, когда тебя уважают

В начале нового учебного года мама подарила мне около тридцати разных почтовых марок. Оказывается мама начала собирать их еще до войны, а теперь, как она мне сказала, ей, очевидно, уже некогда будет этим заниматься. При этом мама высказала пожелание, чтобы я продолжил ее собрание, объяснила основы коллекционирования, рассказала, что такое марки и что такое серии марок. Я долго рассматривал и перебирал их, и чем больше рассматривал яркие красивые марки, тем больше передо мною открывался особый мир познания. Как много нового, оказывается, можно узнать, если читать на марках не только слова «Почта СССР», но и то, что написано совсем меленькими буковками?! Вот портрет дяденьки с усиками в красивом мундире, а ниже надпись – М. Ю. Лермонтов. Неужели это тот Лермонтов, чьи стихи я уже читал? А этот старик с большой бородой, очень похожий на моего прадеда Иона Васермана, оказывается «Отец русской авиации проф. Н. Е. Жуковский», как написано на марке. «Мама, а кто такой Суриков?» А вот колонна физкультурников. Это из другой жизни, из мирной, довоенной.

Чтобы поддержать мой интерес к коллекционированию, мама изредка приносила мне слюдяные пакетики с новыми марками, которые она покупала в центре города в книжном магазине. Новые марки были уже не такими яркими, как довоенные, но все равно вызывали мое восхищение. Они были одноцветными и тусклыми, как и вся наша военная жизнь, но на них были изображены взорванные немецкие танки, наши солдаты, идущие в бой, и другие военные картинки. Изредка приносила мне новые марки Рая. Она была членом партии большевиков и имела партийное задание: распространять среди рабочих газеты и журналы. Журналы приходили в толстых пакетах, с которых она срывала для меня марки. А писем Рая никогда не получала – ни от своих братьев, ни от ушедшего на фронт жениха. Впрочем, и конвертов-то в те годы не было. Письма писали только на одной стороне листа, чтобы можно было свернуть этот лист треугольничком и оставить недописанную часть листа для написания адреса. А марку сгибали пополам и наклеивали одной половиной на лицевую, а другой – на обратную сторону треугольничка. Чтобы потом раскрыть такое письмо для прочтения, приходилось обязательно разрывать марку пополам. Даже если марку наклеивали и в положенном месте, то все равно никто ее мне не отдавал, так как марка оказывалась наклеенной непосредственно на текст письма.

А параллельно с моей маленькой жизнью, замыкавшейся на школе, чтении книг из библиотеки и на изучении марок, была и другая, большая жизнь. Шла война и во втором классе ввели специальный предмет «Военное дело». Учитель военного дела, стройный, подтянутый и с большой вмятиной во лбу, с самого начала поразил меня тем, что он ко всем мальчикам и девочкам обращался на «Вы». Как нас учили, мы все встали за своими партами, когда он впервые зашел в наш класс. Целую минуту мы рассматривали молча друг друга – он нас, а мы – его. Потом он вдруг обращается ко мне: «А вы почему сидите, когда все стоят?» От удивления, что ко мне обращаются на «Вы», я не успел ничего ответить, как весь класс дружно расхохотался: «А он стоит, это у него рост такой!» Товарищ военрук (так почему-то учитель велел себя именовать) построил нас в один ряд по росту и сказал, что такой ряд называется шеренгой. Потом он учил нас выполнять команды «смирно», «вольно», «равняйсь», ходить на месте, ходить строем в ногу и надевать противогаз. О! Это были самые веселые уроки в школе.

На Октябрьские праздники нас на три дня распустили по домам. Я сидел на лавке и читал библиотечную книжку, когда в дверь кто-то сильно постучал. Мама послала меня открыть дверь, и в комнату вихрем ворвалась полуодетая, несмотря на сильный мороз, соседка (тоже киевлянка), жившая за три дома от нас. Она схватила маму в объятия, плакала, и сквозь слезы я сумел расслышать только:

– Машенька! Ии… или! – И они начали обе радостно обниматься и подпрыгивать.

– Семочка! Киев освободили! – Пояснила мне мама.

Но я к этому известию с фронта отнесся почему-то безразлично, – у взрослых свои заботы и свои причуды. А мама быстро собрала корзинку с обедом, и мы побежали на завод кормить папу и Раю. Папа и Рая неделями не выходили с завода и даже спали там же на зеленых ящиках из-под снарядов рядом со станками, ели в заводской столовой скудные супы. Поэтому мама каждый день бегала на завод подкармливать их. Вход на завод преграждал контрольно-пропускной пункт, именуемый «проходной будкой». В проходной будке сидели строгие охранники, а по обе стороны от нее тянулся забор из двух рядов колючей проволоки. Мама деловито прошагала мимо будки, и мы пошли вдоль этого забора. Забор, как оказалось, скоро кончился, и мы свободно прошли на завод. Мама показала мне цех, где работает у станка папа, и кузню, где работает молотобойцем Рая. Я впервые увидел цеха и станки. Выслушав мамины новости, папа тоже обрадовался и сказал, что раз Киев освободили, то скоро, наверно, поедем домой, а там и войне будет конец. Это было 7 ноября 1943 года.

С тех пор мама стала часто посылать меня одного на завод с обедами для папы и Раи. Уходить с завода я никогда не торопился, ходил по цехам, где многие рабочие меня хорошо знали, подолгу стоял и внимательно смотрел, как они собирают винтовки, автоматы, пушки. Но больше всего я любил ходить на свалку и бродить там между кучами выбракованных деталей. Роясь в этих, засыпанных снегом кучах, я находил уже знакомые мне металлические детали ружей, автоматов и пистолетов. Все они были грязными, испачканными в машинном масле, а поэтому – без ржавчины. Почему бы не собрать для себя ружье дома? И я начал уносить детали со свалки домой, и прятать в Нюркин сарай. В сарае я отмывал, комплектовал их, после чего по подсмотренным на заводе правилам начал сборку. Тяжелее всего было найти деревянные детали – приклады и ложи почему-то не выбрасывали просто так, а чаще всего ломали и сжигали. Но вскоре нашлись и они. Сборку я, конечно, вел тайно, чтоб не увидели родители, которые всего боялись. Когда папа увидел у меня некоторые детали, то сразу начал расспрашивать «где взял?» да «зачем?» и стал пугать арестами и расстрелами. А чего он боится? Ведь взял детали я на свалке, куда может пойти кто угодно, нет там ни охранников, ни милиционеров. Но уговорить папу не удалось и пришлось пообещать ему, что я все выкину назад на свалку, где взял. Конечно, никуда и ничего я не выкинул. Но то, что можно скрыть от собственных родителей, никогда нельзя скрыть от соседа. А соседом моим был Лешка по кличке «Сопливец», всегда угодливый, заискивающий перед Коляном и вечный ябеда-доносчик. Задняя стенка Нюркиного сарая выходила в их огород. А в той стенке были щели, через которые он, оказывается, и подсматривал за мной.

– Грят, у тебя ружжо есть? – спросил как-то Колян небрежно, когда мы строили снежную крепость.

– Да ты что? Откуда? – соврал я со страха и, поскользнувшись, упал и покатился с крепостной стенки вниз.

– Да ты не боись. Я – могила, никому, – сказал Колян и бережно помог мне подняться. – Сопливец видал. Но я, вот-те крест, и яму руки-ноги повырву, если он кому сболтнет!

Что поделаешь? Пришлось через несколько дней, уличив удобный момент, повести Коляна с Сопливцем в сарай, чтобы показать свое богатство, спрятанное между бревен. Оставив Сопливца «на шухере», мы с Коляном зашли в сарай. Колян внимательно осматривал и нежно поглаживал уже собранное ружье, трогал острие привинченного штыка. Он был просто раздавлен увиденным. А я, видя произведенный эффект, расхвастался и угодливо показал ему даже заготовки будущего автомата и кое-какие детали от пистолета. На волне счастья я не выдержал и предложил Коляну готовое ружье:

– Возьми себе! А я себе еще сделаю.

– Нет, Сема, – он именно так уважительно и назвал меня Семой, а не каким-нибудь там Семкой, – Не возьму. Вот покажь лучше, где берешь и как их собирашь. А я сам хочу себе ружжо собрать. И автомат. И пистолет.

И теперь мы начали ходить на свалку вдвоем и собирать ружье Коляна в его сарае. Вся уличная братва, видя, что мы с Коляном теперь неразлучны, быстро изменила отношение ко мне. И Сопливец теперь мерз на улице, преданно поджидая меня, чтобы вместе идти в школу. А учеба моя пошла плохо. Отличные оценки я получал только на уроках военного дела, так как на радость товарищу военруку назубок знал названия всех деталей винтовки и лучше всех собирал-разбирал ее.

Бывая часто на заводе, я видел, что папу все любят и уважают, и был чрезвычайно горд этим. А когда папа принес домой картонный ящик – первую американскую продуктовую посылку – и сказал, что хватило, к сожалению, не всем, я не удержался от любопытства и спросил:

– Тебе посылку дали, потому, что тебя все любят?

– Не-е, – в растяжку ответил папа. – Любят только друзья, а начальство уважает, и то не всегда. А только до тех пор, пока ты ему нужен. Понял, шмындрик?

И он в шутку щелкнул меня слегка по носу.

11. Прощай, оружие!

Ранней весной мама получила печальное письмо из далекого казахстанского города Смирнова от своей родной сестры Фани, с которой она все военные годы переписывалась регулярно. Тетя Фаня писала, что тяжело заболела и наверняка умрет. Просила приехать и забрать дочку Аллочку.

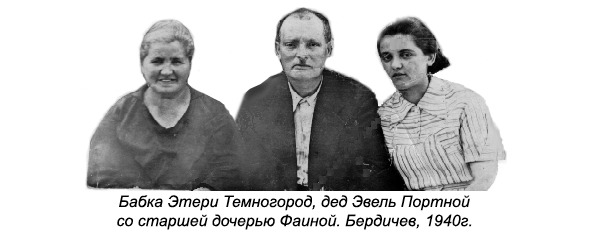

Но сначала надо сказать несколько слов о маминой родне. Как я уже говорил, девичья фамилия мамы – Портная. Все Портные происходили из Бердичева Житомирской области, что примерно в сорока километрах от Чуднова. Однако, несмотря на такой однозначный корень в фамилии, никто из Портных почему-то не портняжил – все были кузнецами и точильщиками. Знаю, что мой дед Эвель Портной имел одну сестру и четырех родных братьев, младший из которых, Матвей (Мотл), давно жил в США. Семья Портных до революции считалась зажиточной. Исключением являлся мой дед, очевидно, из-за того, что был слаб здоровьем. Братья были не очень дружными, может быть, из нежелания помогать друг другу, тем более болезненному Эвелю. Мне, правда, известно, что старший брат Борис (Берл) купил Эвелю на обзаведение ножной точильный станок, дал приют его семье в полуподвале собственного дома, расположенного на главной базарной площади Бердичева, но запретил своим детям водиться с детьми своего чахоточного брата. А мне, подавно, еще меньше пришлось общаться со своими троюродными, братьями и сестрами Портными.

Семья бабушки Этери (Этл) Темногород – естественно, тоже точильщики, но из города Староконстантинова – была полной противоположностью Портным. Подумать только: кроме родственников моей двоюродной бабушки Сарры Темногород, уехавшей еще до революции в США, даже я знался почти со всеми двоюродными дядьками и тетками и дружил со всеми своими многочисленными двоюродными и даже троюродными братьями и сестрами из этой семьи! У моей бабушки Этл и дедушки Эвеля Портного было две дочери и два сына. Старшая дочь Фаина, вторая дочь Малка – это моя мама, за ними следовал Мойсей (мой дядя Миша), и самый младший – Герш, или просто Гришка, которому к началу войны не было и восемнадцати лет.

В 1940 году Эвель Портной был арестован по доносу за хранение золота и драгоценностей. И чекисты при обыске действительно кое-что в его доме нашли: несколько золотых монет в составе большой нумизматической коллекции. После двухмесячного пребывания под стражей деда освободили, а коллекцию, конечно, не отдали. Вскоре, в том же году, он и умер. От чахотки, как гласил официальный диагноз.

Бабушку Этл и дядю Гришку помню смутно. Помню только темный глиняный молочный горшок, который в первый день нашего приезда в гости из Киева бабушка сняла с тына и, с удовольствием пришлепнув его по теплому выпуклому боку, поставила передо мной. Помню ее добрые смеющиеся глаза: «ничего кошерному горшку не станется: от детского говна молоко не испортится!» Горшок поразил меня своей необычной высотой – когда я на него сел, то мои ножки до земли не доставали. Возможно, если б не этот поразивший меня горшок, я бы и бабушку не запомнил. Другое дело – дядя Гришка! Он так лихо катался на большом двухколесном велосипеде и мог ехать, даже не держась за руль, демонстративно широко раскинув по сторонам руки. А потом Гришка катал и меня по всему Бердичеву, а я, сидя перед ним на велосипедной раме, рассматривал его значок с золотыми буквами БГТО с подвеской на цепочке, укрепленный на пиджаке.

Во время войны о судьбе моей бабушки и дяди Гришки мама расспрашивала в письмах всех, кто мог хоть что-нибудь знать. Но никто ничего утешительного ей сказать не мог, и лишь после войны мы узнали, что и бабушка, и Гришка не смогли выбраться из Бердичева, а всех оставшихся в городе евреев немцы расстреляли.

Тетя Фаня и дядя Миша окончили киевский политехнический институт. Только тетя Фаня училась на строительном факультете, а дядя Миша – на химическом. Тетя Фаня вышла замуж за своего сокурсника Якова Чапко, который всю войну прошел сапером. А дядя Миша женился на девушке из Чуднова Рае Муравиной. Судьбе было угодно, чтобы дядя Миша, инженер-химик, всю войну провоевал в должности военного переводчика и, как я уже упоминал, работал даже в Ставке Сталина во время Тегеранской дипломатической конференции в 1943 году. А тетя Фаня с дочерью Аллой и тетя Рая с сыном Леней во время войны оказались в Смирнове, захолустном городишке Северного Казахстана.

И вот теперь это страшное письмо от тети Фани. Не знаю: долго ли, коротко ли обсуждали мама, папа и Рая что делать, но вскоре мама начала хлопотать о получении «Литера» – документа того времени, который давал разрешение на поездку и в котором указывалась фамилия гражданина, маршрут следования, цель и срок поездки. Этот «Литер» мама смогла получить не скоро – только после вызова, который прислал с фронта дядя Яша Чапко. Ввиду многих неизвестных мне обстоятельств мама получила долгожданный «Литер» на маршрут: Балашов – Смирнов – Киев. Почему конечный пункт Киев? Быть может, папа знал о скором возврате завода?

Командовать в доме стала Рая, а ведение хозяйства взяла на себя Нюрка. Я же, действительно, вскоре стал нетерпеливо ожидать формирования первого эшелона на Киев. Почему именно я? Да потому, что, как выяснилось, только я один поеду с этим эшелоном в Киев, к маме! А папа и Рая еще останутся грузить свои станки и приедут следом за мной, вторым эшелоном! Так уж они решили.

Ждать мне пришлось аж до августа. И здесь нам повезло – эшелон теплушек подали под посадку не на центральный вокзал Балашова, а именно на товарную станцию Хопер, и мы, живущие близ станции, быстрее всех заняли самые удобные места на нарах возле люков. Посадка началась с раннего утра. А весь вечер перед этим папа и Рая укладывали мои тряпки в брезентовый зеленый вещевой мешок, по нескольку раз надевали его на меня, чтобы посмотреть, смогу ли я его нести один, если мама меня вдруг не встретит. А я никак не мог придумать повод, чтобы сбегать в сарай, где в тайнике лежали две винтовки и почти готовый пистолет. Утром мы втроем пошли на станцию. Я тяжело вздыхал, мысленно прощаясь со своим оружием. Приходится прощаться. Что тут поделаешь?

Мой вещевой мешок папа закинул на нары, чтоб никому не мешал, попросил одну из работниц приглядывать за мной в дороге, надавал мне кучу наставлений (слушаться тетю Шуру, не выбегать из вагона и еще всякого-всякого, что могут наговорить взрослые на прощанье) и поспешил на работу. А мы стали ждать, когда к эшелону подцепят паровоз. Вскоре вдоль состава прошел слух, что паровоз дадут не ранее трех часов дня. Тогда я не выдержал и отпросился у тети Шуры сбегать домой «кое-зачем». Отпустила. Возвращался я в сопровождении Коляна и Леньки-Сопливца, которые помогали мне нести довольно тяжелые винтовки. В вагон я зашел, конечно, без них. Увидев меня, тетя Шура облегченно вздохнула. А я, взобравшись на нары, через верхнее окошко принял от Коляна свое оружие, оглянулся (не видит ли кто?!) и втиснул их в щель под чьим-то ящиком. Теперь на душе у меня было спокойно и даже радостно оттого, что во всем составе оружие есть только у меня.

Но вот прошло уже и три часа дня, и четыре, и пять часов, а паровоза все не было. На жарком августовском солнце вагоны раскалились. Кто спал, кто щелкал подсолнухи со скуки. К вечеру жара немного спала. А когда совсем стемнело, и в вагонах зажгли фонари со свечкой, на перроне вдруг появился папа. Это он пришел уже после смены, чтобы еще раз попрощаться со мной. Кроме того, он был очень озабочен и сказал тете Шуре, что паровоз не дают, потому что ожидают наряд милиции, который будет производить обыск всего эшелона – будут искать какое-то оружие. Когда я это услышал, то заволновался, заерзал и начал проверять, надежно ли я спрятал свои винтовки. А моя соседка по нарам тут же и говорит отцу:

– Рувим Иосыповыч! Ты уж отыми у своего сына ружья-то, пока те не нашли их сами.

– Какие еще ружья? – испуганно спросил папа и полез ко мне на нары.

Ох, и влепил же он мне в сердцах затрещину, когда вытащил из-под ящика все мое богатство! Видя его испуг, инстинктивно испугался и я, хотя искренне не осознавал возможные последствия своего поступка. Тут уж я со страха добровольно отдал отцу и предмет моей особой гордости – пистолет ТТ. Даже не спросив меня, где я все это взял, закинув пистолет себе в карман, схватив в обе руки по винтовке, папа спрыгнул с вагона и исчез в ночной темноте. Я был весь в слезах – ужасно жалко мне было расставаться со своим оружием. Через некоторое время папа вернулся снова.

– Ты их спрятал? – спросил я с надеждой (а вдруг хотя бы кто из ребят найдет?).

– Да, – ответил папа спокойно. – Утопил вон в той уборной. Что? Может пойдешь нырять?

Я живо представил себе наполненную до краев нечистотами яму станционной уборной, на которую вдоволь нагляделся за целый день сегодняшнего томления на станции, и слезы вновь покатились из моих глаз. Прощай, оружие.

Но вот поезд со страшным металлическим лязгом дернулся, папа на ходу выпрыгнул на перрон и мы, так и не дождавшись милиции с обыском, медленно поехали в темноту ночи, домой в Киев!

12. Снова в Киеве

Я плохо помню дорогу домой. В памяти остались малолюдные разбитые бомбежками вокзальчики и долгие остановки «в чистом поле» перед семафорами. Хорошо запомнился только семафор, очевидно, перед Белгородом: эшелон остановился на кривом участке рельсового пути совсем рядом с подножием больших меловых гор. И тут раздался радостный, предвкушавший близость дома призыв: «Девочки! Набирайте скорее мелу! Квартиры в Киеве белить будем!». И все «девочки» кинулись с маленькими кастрюльками и мисками набирать мел.

Дорога домой была относительно быстрой, наверно, всего дня три. Ярким солнечным утром наш эшелон медленно вкатился на станцию Киев и остановился на запасных путях, далеко-далеко от разбитого бомбами вокзала. Нас встретила мама, одетая в военную гимнастерку навыпуск и подпоясанная самодельным черным ремешком.