Полная версия

О чём вспомнил и размышлял. Книга вторая. Военная служба

Создание семьи

Дружба наша с Таней продолжалась уже третий год, чувства друг к другу не ослабевали, учёба у меня и у неё заканчивалась, впереди маячило распределение по местам работы и службы и нам надо было определяться. Так как мы давно задумали связать свои судьбы, то теперь оставалось решить только формальную сторону вопроса – пойти в ЗАГС. Но до ЗАГСа надо было ещё доехать. Вариант с прохождением этой процедуры в Гомеле мы после некоторых колебаний всё-таки отвергли по морально-этическим соображениям. Решили, что буду изыскивать возможность приехать самому к Татьяне домой.

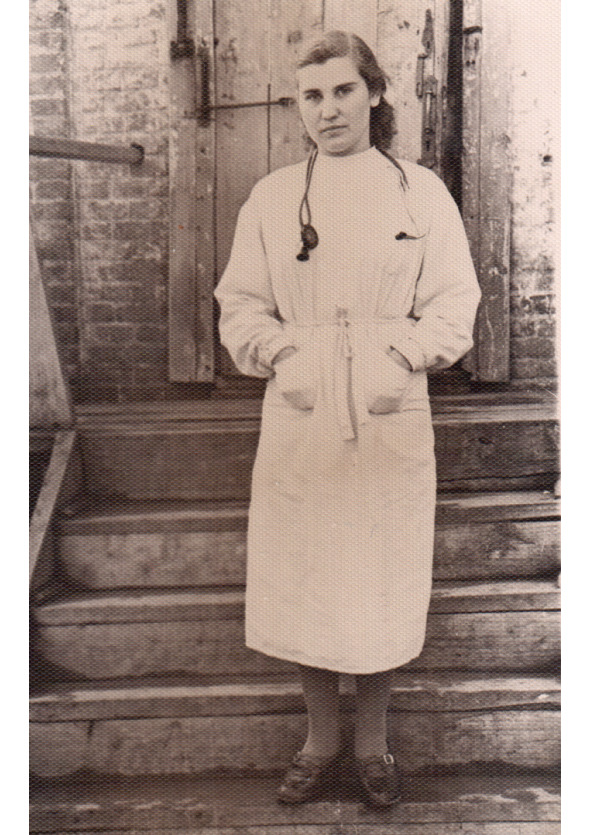

1957 год. Студентка выпускного курса Татьяна, пока ещё Марченкова

Мои командиры П. Оленец и А. Агафонов обещали добиться разрешения на краткосрочный отпуск, но только на майские праздники. Конечно, в праздники люди отдыхают, в том числе и в ЗАГСах, но пользуясь тем, что в те времена можно было зарегистрировать брак и в сельском совете, а председателем совета был брат мужа Вари, старшей сестры Тани, то они и взялись провести процедуру регистрации 2 мая. Нас такой вариант вполне устраивал, и я стал ждать отпуска. Жора Монченко тоже уговорил командиров отпустить его на праздники к семье в Брянск, куда мы благополучно и прибыли утром 1 мая.

В Карачеве, куда я добрался каким-то транспортом, после импровизированного парада на площади было много весёлого, праздничного, с флажками, гуляющего люда. Погода была солнечной, тёплой, на деревьях уже начали распускаться почки, что создавало действительно праздничное настроение. Правда, мне предстояло одолеть ещё пятнадцать километров до Жиркино, но рассчитывать в праздничный день на попутный транспорт не приходилось и поэтому – вперёд к намеченной цели, но только пешком. На душе было празднично, солнышко припекало, стало довольно жарко и я с помощью пилотки не раз утолял жажду из чистейших весенних луж вдоль дороги. Попутчиков у меня не было, и часикам к двенадцати добрался до намеченной точки маршрута и, слава богу, вовремя. Таня, прождав полдня, решила, что я не приеду – мало ли что в письме обещал, обманул, должно быть, и в расстроенных чувствах уже отпрашивалась у мамы уйти к подругам (вот что значит отсутствие каких-либо средств связи). Но, Клавдия Николаевна, будучи и хорошей матерью и в известной степени прозорливым человеком (такая молва о ней шла в их деревне) уговорила дочку никуда не ходить: «Миша к двенадцати часам будет» и оказалась права.

Вечером 2 мая мы пришли в Новгородский сельский совет (километрах в трёх от Жиркино), чтобы совершить «обряд бракосочетания». Секретарь совета свою регистрационную книгу заполнила быстро, мы, как и положено, расписались, Таня уже по новой фамилии – возражений никаких не было. Я заплатил 15 рублей секретарю за «разрешение начать семейную жизнь» и всё, мы муж и жена. Никаких свидетелей не было, никаких Мендельсонов не звучало, всё было обыденно просто, как в Пушкинской «Метели», с тем лишь отличием, что «из-под венца» уезжал я не сразу, да и метели не было. Начинал накрапывать мелкий тёплый дождик, что мы расценили как доброе предзнаменование и напутствие на наш дальнейший путь. Правда, была некоторая «закавыка» – в сельском совете не было бланков свидетельств о браке – все израсходовали до нас и мы, придя домой, не могли предъявить Клавдии Николаевне соответствия «де-юре» «де-факто».

Без бумажки на веру и в те годы принимали всё с трудом. Но скорее всего у нас на лицах было написано, что мы чисты и непорочны и бумажка сейчас роли не играет и поэтому добрая Клавдия Николаевна, доверившись нашим объяснениям, благословила нас на счастливую совместную жизнь. Свадьбу всё-таки решили справить, как полагается, но уже в сентябре после завершения моей учёбы. Так что принятые обязательства требовали довести начатое дело до конца – надо было ехать доучиваться. Отпуск заканчивался 4 мая.

Выехали мы из Жиркино 3 мая и вечером были уже в Брянске-2 у Жоры в доме родителей его жены, как заранее и договаривались. Дом их находился метрах в 300—400 от вокзала Брянск-2, на который около пяти часов утра и прибывал поезд Москва-Гомель, так что мы рассчитывали пешочком спокойно преодолеть это небольшое расстояние от места ночлега до вокзала. Но сон наш был крепок и на будильник отреагировали с опозданием. Первым вскочил я, посмотрел на часы и «Жора, вставай, проспали!» До отхода поезда оставалось минут двадцать. Когда подбежали к вокзалу, то увидели только красные фонари последнего вагона уходящего поезда. Что было делать? Шёл мелкий холодный дождик, было очень некомфортно – мы-то в летней одежде, в пилоточках и нет никаких средств защиты от дождя и ветра. На вокзале нас ожидал тесть Жоры. – он работал там и в эту ночь как раз дежурил. Увидев нас запыхавшихся и расстроенных, посочувствовал, должно быть ещё и попенял за крепкий сон, но успокоил, сказав, что сейчас будет искать транспорт, на котором можно нам уехать. Как будто попутную машину можно было остановить! Ведь других пассажирских поездов в сторону Гомеля больше не было. Но советские железные дороги в те годы работали напряжённо, интенсивно перевозили, как нам казалось, одни и те же грузы туда и обратно (говорили ведь, что в нашей стране есть «министерство путей сообщения туда» и «министерство путей сообщения обратно»). Нашёлся гружёный песком товарняк до Унечи, а это примерно половина пути до Гомеля. Выбирать нам не приходилось, нашли пульман с тормозной площадкой (таких сейчас делают очень мало), тесть моего друга снял с себя свой маленький плащик (он был меньше нас ростом) и отдал нам для укрытия от дождя. И… поехали! Сначала было терпимо, хотя мы уже и промокли – плащик не закрывал и половины тела, лицо стало всё сильнее чувствовать летящий с дороги и из вагона песок. А дальше стало хуже. Оказывается, товарные поезда развивают такую «огромную» скорость, сопровождаемую оглушительным грохотом, а вагоны раскачиваются так, что только поручни ограждения и могут спасти от непредумышленного прерывания поездки, так что наши прежние представления о медленно идущих товарняках сначала постепенно, а потом всё быстрее и быстрее по мере того как нас начал бить озноб, уступали место твёрдому убеждению в космической скорости их и такой же космической незащищённости от внешних воздействий.

В Унечу мы «прикатили» без остановок примерно в полдень, еле слезли на негнущихся ногах с площадки, зуб на зуб не попадает, руки и ноги окаменели и не хотели двигаться, на лице ни одного квадратного сантиметра живого места – всё было забито мелким песком и грязью, обмундирование было мокрым и грязным, стыдно и перед людьми показаться. Правда, людей из-за плохой погоды было мало. И что делать? Перед тем как решать вопрос о продолжении пути, надо было сначала согреться и научиться управлять языком, а он никак не хотел членораздельно произносить нужные слова. Истинно нашим народным средством для согревания располагал пристанционный ларёк, работающий в любую погоду. Бутылку «Столичной» производства Брянского ликёроводочного комбината мы опустошили, несмотря на клацающие зубы по стакану, практически моментально. И… ничего, никакого согревания, даже намёка на расползающееся по телу приятное тепло не было. Нашли какую-то стеночку, стали с южной стороны, дождик уже кончился, сквозь тучи начало проглядывать солнышко и попытались хоть немного согреться.

Когда почувствовали, что язык уже можно использовать в разговоре, пошли опрашивать поездные бригады. Приоритет, естественно, отдавали товарнякам, у которых паровозы стояли со стороны Гомеля. А составов было пять или шесть. В одном из них обнаружили теплушку с солдатами, из проёма выглянул старший лейтенант в морской форме и, бывает же такое везение, они путь держали в Гомель. Но как к ним сесть – это был караул воинского эшелона, а мы прекрасно понимали (уставы то выучили), что посторонним находиться в караульном помещении категорически нельзя. Но начальник караула, видя всё ещё дрожавшие наши тела и после короткого расспроса убедившись, что мы не ряженые, пообещал нас взять, но сейчас надо было спрятаться куда-нибудь, так как он ожидает прихода военного коменданта станции Унеча. В те годы на всех более или менее крупных и обязательно на узловых железнодорожных станциях, через которые следовали воинские эшелоны, обязательно была военная комендатура. Спрятавшись за соседним составом (в нашем положении попадаться на глаза коменданту было, конечно же, нельзя), наблюдали за всеми военными, двигающимися к «нашему», такому желанному теперь вагону. Наконец, хорошо начищенные сапоги остановились у нашего вагона, поднялись вверх и минут через пять-семь мы их обнаружили уже двигающимися в сторону вокзала. Так что самого коменданта мы не видели, а только его сапоги. Теперь уже мы, насколько можно было быстро, залезли в теплушку. Вид у нас был, конечно, не героический, дрожь ещё не утихла, солдатики налили нам по кружке горячего чая, дали сахар, потом уложили на нары, укрыв тремя или четырьмя шинелями, и мы с Жорой «как провалились». Разбудили нас перед самым Гомелем, настроение было превосходное от того, что мы пришли в себя и от сознания того, что практически не опоздали из отпуска. За это переживали больше всего, так как в нашем сознании уже чётко и твёрдо сформировалось убеждение в том, что никак нельзя подводить командира, проявившего в твоих делах чисто человеческое участие и способствовавшего разрешению твоих проблем.

Гомель встретил нас бело-розовым цветом садов, а их в городе было очень много, и их пьянящим ароматом, доходившим до городских улиц. Казалось бы, не так и далеко от Брянска (километров триста пятьдесят), но как природа за четыре дня нашего отсутствия преобразилась – уезжали от серых садов, а сейчас и построек из-за цветов не видно. Гомель в те годы был застроен, в основном, маленькими частными домиками, особенно на окраинах; часть довоенных больших домов только восстанавливалась, в том числе и в районе вокзала, улицы были вымощены либо булыжником, либо ничем, т.е. песком. Улица Комсомольская, идущая от вокзала, была заасфальтирована только в 1957 году. Немного было асфальта в районе собора Петра и Павла и около парка с сильно разрушенным дворцом Румянцевых-Паскевичей на высоком берегу реки Сож. Особых достопримечательностей в Гомеле не было, поэтому и в увольнение ходил редко.

Вот так и закончилось, считаю вполне благополучно, начало моего вступления в семейную жизнь. На следующий день после приезда мы даже не чихнули, как будто и не было этой удручающей сознание скованности и обездвиженности тела в результате интенсивного охлаждения на пронизывающем ветру.

Конечно, тоска по любимому человеку напоминала о себе, но стало как-то спокойней. Ещё на первом курсе училища я выслал Тане двухтомник «Граф Монте-Кристо» с посвящением, взятым из этой книги – «…пока не настанет день, когда Господь отдёрнет перед человеком завесу будущего, вся человеческая мудрость будет заключена в двух словах: ждать и надеяться». Избрав стезю военного, эта мудрость меня лично пока успокаивала, да и моя молодая жена понимала прекрасно, что в нашей теперешней ситуации ждать и надеяться было самым разумным из всех возможных вариантов.

Завершение учёбы. Заключительная стажировка

Последние месяцы учёбы, по моим личным впечатлениям, как бы раздваивают личность выпускника. С одной стороны – по многочисленным признакам уже чувствуется приближение долгожданной «свободы», когда кажется, что вот и я скоро заживу как большинство нормальных людей, не буду ходить на занятия и подчиняться строгому распорядку дня, выполнять домашние задания и пр. А с другой – до этого вожделенного момента ещё надо сделать массу дел, весьма значимых во всём долгом учебном процессе, в том числе и сдать государственные экзамены или защитить дипломный проект.

Если занятия и подготовка к госэкзаменам шли своим рутинным путём и у меня никаких запоминающихся эмоций не оставили, то подготовка к завершающей учёбу войсковой стажировке и проведение самой стажировки имели для нас большое значение. Хотя бы в том плане, что это была последняя «приглядка» и практическая оценка способности и профессиональной пригодности для службы в войсках не только со стороны наших командиров, но, прежде всего, и внутренняя – самого себя.

Ни один уважающий себя специалист не планирует начало своей карьеры с «потом разберусь». Потому что это «потом» в условиях воинской организации выражается во внимательных глазах подчинённых, ожидающих от тебя быстрых, чётких, профессионально обоснованных, справедливых указаний и решений в различных ситуациях воинской и боевой службы, в том числе и на применение оружия и боевой техники. Если командир не подготовлен к прочному стоянию на таком «пьедестале», то он с него может и грохнуться при определённой силе подувшего «ветра», потеряв при этом уважение и доверие к себе. А это в условиях воинской службы в связи с её спецификой может очень дорого стоить, в том числе и в подразделениях радиотехнических войск, отстоящих на десятки и сотни километров от тех, у кого можно попросить совета и подсказки.

В училище эту проблему понимали достаточно хорошо и в планы последней стажировки каждому курсанту вписывались задачи по ведению боевой работы на РЛС, её развёртыванию на боевой позиции, ремонту и восстановлению, приобретению навыков обучения личного состава и т. д. Наряду с этим ставились задачи и по изучению секретного и несекретного делопроизводства, ведению учётной и отчётной документации, организации внутренней службы в подразделениях, организации снабжения и питания личного состава, его медицинскому обеспечению и другим практическим вопросам жизни и деятельности подразделения.

Если первая стажировка носила в большей своей части ознакомительный характер с подразделениями радиотехнических войск, то вторая – уже в значительной степени оценочный – способности выпускника училища к практической работе в войсках. Конечно, чего греха таить, каждый курсант наряду с безусловным выполнением служебного задания, надеялся ещё и на получение определённых положительных эмоций от новых мест, культурных, исторических и прочих достопримечательностей в местах проведения стажировки, встреч и знакомств с новыми людьми и т. п. Ведь это был фактически последний месяц ответственности только за себя, за свою личную успеваемость и дисциплинированность. Это был в некотором роде и отдых перед службой в войсках.

Местом стажировки на этот раз нам были определены радиотехнические войска Киевской отдельной армии ПВО, штаб которой размещался в городе Васильков под Киевом. Конкретные подразделения для стажировки были определены в штабе радиотехнического полка, дислоцированного здесь же.

Из Киева до Василькова доехали на пригородном поезде, запомнившемся мне своей «дачностью» пассажиров с корзинками и другими ёмкостями (скорее всего для ягод и фруктов), с вагонами, ассоциировавшимися в моей памяти с большими крытыми телегами, только с окнами, и совершенно открытыми тамбурами без дверей, сиденьями из деревянных реек и такими же деревянными стенами. Это было первое моё знакомство с пригородным сообщением в крупных городах, в Москве пока бывать не приходилось, поэтому сравнить было не с чем.

Из Василькова мне с Юрой Бугровым предстояло проехать на поезде в городок Жашков Черкасской области с пересадкой в городе Казатин Винницкой области. На дорогу ушли почти сутки.

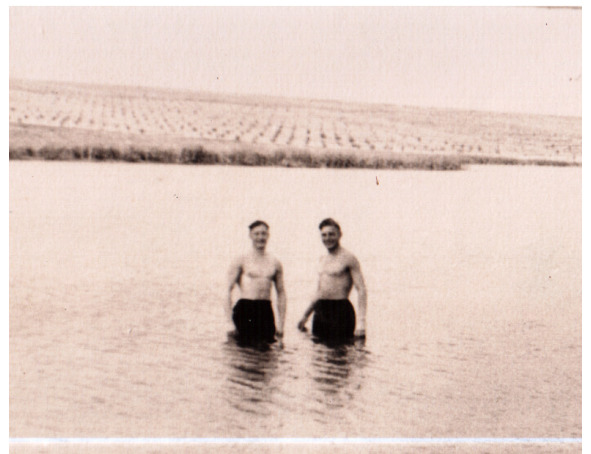

Август 1957 года. На вокзале г. Казатина Украинской ССР

Окрестности г. Казатина. В ожидании поезда до Жашкова по рекомендации местных знатоков добрались до водоёма, на берегу которого (слева от меня) находился большой сахарный завод.

Здесь мы поплавали, отдохнули и, таким образом, скоротали время ожидания

Город Жашков оказался большим, большим селом и впечатления города совсем не производил. Дома были, как правило, одноэтажными и все в фруктовых садах. Сквер в центре города был засажен черешней, теперь уже созревшей. По деревьям лазила ребятня, сплёвывая вниз косточки от съеденных ягод. В сквере мы нашли столовую, где и пообедали какими-то внушительных размеров котлетами, крепко сдобренными чесноком. Никакого общественного транспорта в этом районном центре мы не обнаружили, асфальтированных улиц тоже и пришлось пешочком по песочку разыскивать нашу конечную точку маршрута, цель нашего приезда сюда.

Радиолокационную роту нашли километрах в двух от окраины Жашкова на чистом ровном поле. Антенна РЛС П10, приёмо-передающая кабина (ППК) РЛС П20 прекрасно просматривались, так как ППК была установлена на специально возведенном возвышении, называемом в нашем обиходе аппарелью (хотя это и не совсем точно). На территории роты, когда мы подошли ближе, просматривались антенны радиовысотомера ПРВ-10, радиозапросчика НРЗ и связной передающей станции. Радиоприёмный пункт, куда нас и поселили, находился примерно в полутора километрах от основной позиции. Такое удаление радиоприёмного пункта вызывалось необходимостью уменьшения воздействия на приёмники помех, создаваемых работающими РЛС и связной КВ-радиостанцией. Таков реальный «растянутый» боевой порядок радиолокационной роты. На основной позиции все аппаратные машины были укрыты в специально отрытых капонирах, так что над поверхностью земли оставались только антенные системы.

Домик радиоприёмного пункта одновременно являлся и рабочим и спальным помещением для радиотелеграфистов и телефонистов. Радиосвязь была основным связующим звеном между КП полка, расположенного в Василькове и КТП роты (расстояние по прямой более 150 км). Проводная связь в те годы была развита слабо, работала неустойчиво, частично арендовалась у Министерства связи, поэтому надеяться на высокую надёжность её не приходилось. Такое положение было характерно для всей территории Европейской части СССР, а уж говорить о хорошей проводной связи в Сибири, на Дальнем Востоке, в северных районах, в Средней Азии и в Закавказье вообще не приходилось.

Постоянно на радиоприёмном пункте один телеграфист работал в командной сети, а второй – в сети оповещения. Через первого шли все команды из полка, через второго – вся информация о целях. Принятая информация обязательно записывалась в специальные журналы и немедленно по внутреннему телефону передавалась на КТП роты. Все команды, распоряжения, информация о целях и пр. шли в зашифрованном виде – это были наборы цифр, а «человеческие» слова отсутствовали. Кстати, что касается команд и распоряжений, то они были формализованы, а для их расшифровки использовались специальные блокноты, так что сам процесс прочтения команды много времени не занимал. Что касается информации в сети оповещения, то это были, в основном, координаты целей, которые без всякой дополнительной расшифровки наносились на планшет.

В минуты отдыха с боевым расчётом (я второй справа) радиоприёмного пункта. Это были солдаты (крайний справа сержант – начальник расчёта) второго и третьего года службы, высококлассные специалисты, крепкие, здоровые, рассудительные – вполне подготовленные для жизни, «настоящие мужики»

Меня поражало умение и оперативность телеграфистов моментально уловить именно свои позывные, выделяя их из общего довольно плотного информационного фона в каждой сети. Ответственность солдат-телеграфистов была столь высока, что даже при снятых наушниках, ведя иногда и посторонние разговоры, они держали «ушки на макушке» и, заслышав свои позывные, тут же схватывали наушники и включались в работу. Ведь медлить было нельзя – никто на передающем центре без особых на то оснований не повторит команду зазевавшемуся на приёмном пункте телеграфисту. Такое было воспитание и отношение к службе у личного состава наших войск, несущих постоянное дежурство. Хотя мы в обязательном порядке в училище и изучали азбуку Морзе, но на слух чётко различать все эти ти-ти, та-та-та как то не научился, правда, от нас этого и не требовалось. Радиотелеграфистов готовили в специальных школах, они прибывали в подразделения уже полностью подготовленными, а ответственность за работу передающего и приёмного пунктов возлагалась на штатного начальника связи.

Надёжность радиосвязи из-за воздействия промышленных, атмосферных и других помех, не говоря уже о преднамеренных, была не всегда удовлетворительной. Приходилось иногда по нескольку раз перезапрашивать, переходить на запасные частоты, что, конечно же, вело к потере оперативности в принятии решений, а иногда и к невыполнению боевой задачи. Свой вклад в ухудшение качества управления вносили и другие инерционные элементы в цепи передачи информации – операторы, планшетисты и др. Все эти недостатки были видны профессионалам и требовали своего решения в интересах совершенствования системы радиолокационного контроля воздушного пространства страны. Пока же, для тех скоростей полёта авиации, когда только начали переходить звуковой барьер, а о скоростях, существенно больших звуковой, речи не шло, такая «примитивная» система контроля, хотя и на относительно низком уровне, но обеспечивала практические потребности организации работы активных средств ПВО. Это была всё-таки заря развития радиолокационной техники, систем управления и организации взаимодействия различных родов Вооружённых Сил.

Радиолокационная рота, в которой пришлось стажироваться, была в определённом смысле образцово-показательной. Боевая позиция была выбрана в строгом соответствии с наставлением, техника укрыта в капонирах, основной КТП был размещён в отдельном домике, запасной – в капонире, передающая КВ-радиостанция размещалась рядом с КТП. Домики для личного состава и столовая находились практически рядом, а два домика для офицерского состава – метрах в 50—70 от КТП. Позиция охранялась только в ночное время путём обхода. Радиоприёмный пункт, хотя и находился на приличном удалении от основной позиции, вообще никак не охранялся, даже при отсутствии ограждения. Предполагалось, что постоянно дежурящего расчёта телеграфистов достаточно и для решения задачи охраны. Но такой подход создавал условия для беспрепятственного проникновения посторонних, в том числе и девушек лёгкого поведения, что и наблюдалось неоднократно. Эти нюансы приходилось «брать на ум», чтобы учесть их в будущей службе.

Немного о быте. Столовая в летнее время размещалась под деревьями рядом с кухней. По моим личным ощущениям и по отзывам солдат питание было вполне приличным. Борщи по украинским рецептам готовились насыщенными, второе обязательно было с мясными изделиями, а компот…! Старшина, командовавший пищеблоком, вручал дневальному ведро: «сходи, нарви вишни», тем более что далеко ходить не приходилось – посадки этих деревьев были кругом. Из ведра ягод получался весьма вкусный напиток, потребление его никакими нормами не ограничивалось. Так что стажировка запомнилась и большим, как никогда более, объёмом употреблённой вишни. В этой же солдатской столовой впервые в жизни лицезрел дважды Героя Советского Союза генерала авиации П. А. Тарана, бывшего в то время заместителем командующего Киевской Армией ПВО. Может, генерал бы и забылся, хотя дважды Героя не так часто и встретишь, но запомнился он надолго благодаря курьёзу, когда здоровый столовский кот где-то поймал большую мышь и уселся её уминать с присущим в таких случаях всем котам урчанием как раз у генеральских ног, по-видимому, дабы «испортить» тому аппетит. «Старшина! Убери ты эту заразу!», – вызвало всеобщий смех и уважение к генералу, обедавшему вместе с нами, за его такое благодушное, в общем-то, замечание.

В городе встретились с солдатами и сержантами роты, отпущенными в увольнение. Какие они разные на отдыхе и какие одинаково сосредоточенные за индикаторами и планшетом! Многое перенималось у них – уверенность и умение без суеты разобраться в сложной воздушной обстановке. Хорошие были ребята

Несколько слов о боевой работе. Станции включались по команде с КП полка сокращённым расчётом, несущим дежурство постоянно. Полный боевой расчёт во главе с командиром роты занимал свои места не позже времени, установленного нормативами, что контролировалось с КП полка по времени начала поступления информации об обнаруживаемых целях. К слову, постоянное дежурство во включённом состоянии несли РЛС, расположенные вдоль государственной границы или в особо важных районах. Своё место в составе расчёта занимал и я, обычно за индикатором кругового обзора, надевал телефонную гарнитуру и начиналось: «Цель 042-175-240-50, цель 043-020-130-30» и т. д. по всем обнаруживаемым целям. Номер цели задавался с КП полка (когда цель сопровождалась другими РЛС и передавалась вновь включённым в работу), либо самостоятельно, тогда нумерация начиналась с 001. Дальность передавалась в километрах, азимут – в градусах, высота – в сотнях метров. Сложности возникали при наличии одновременно недалеко друг от друга нескольких целей, которые на индикаторе никак не маркировались, а по ним нужно было получить замер высоты и удостовериться, что цель отвечает на запрос «свой-чужой», нужно было не перепутать номера целей, не «потерять» цель в случае отсутствия по каким-то причинам отметки в данном обзоре и пролонгировать в этом случае её траекторию. Очень много зависело от натренированности оператора в такой сложной воздушной обстановке, особенно когда свои задачи по перехвату целей отрабатывала истребительная авиация. К концу стажировки чувствовал себя в качестве оператора достаточно уверенно, и проблем с выполнением училищного задания по количеству проводок не было.