Полная версия

О чём вспомнил и размышлял. Книга вторая. Военная служба

Постом командовал лейтенант Шевченко, прошлогодний выпускник нашего училища, единственный офицер в подразделении, маленький, щупленький, с тихим голосом, совершенно не производивший впечатления «грозного» командира, но, тем не менее, державший в твёрдых руках все бразды управления и боевой работой и коллективом солдат и сержантов (около 30 человек). Он же при нашей первой встрече и поведал о разыгравшейся в мае этого года трагедии. Часть солдат, находясь на майские праздники в увольнении, на танцах поссорилась с военными строителями, которые в качестве аргументов своего превосходства применили их «законное» оружие – куски арматуры. «Боевые» солдаты вынуждены были спасаться бегством, а добежав до поста криками «наших бьют» подняли на ноги всех оставшихся в домиках солдат. Хорошо ещё, что часовой по какому-то наитию не стал самостоятельно применять оружие и отступил вместе с прибежавшими. Но сержанты были очень решительными, а так как автоматы и патроны к ним хранились тут же в спальных помещениях, то по команде «к бою» из всех окон уже торчали стволы автоматов. Цинки с патронами были быстро вскрыты, началась стрельба сначала одиночными, а потом, по мере снаряжения магазинов – очередями. Один из оставшихся служить на посту сержантов потом мне красочно описывал, как он с тремя своими подчинёнными залез на чердак, имея полные карманы патронов в пачках и вынужден был оттуда вести стрельбу по заполонившим весь пост пьяным строителям, разбивающим арматурой окна и пытающимся влезть в домики. И только грохот стрельбы образумил обезумевших от водки нападающих и они начали ретироваться. Но теперь в наступление пошли уже «наши» и погнали строителей в город, ведя на ходу стрельбу вдоль улиц поверх голов убегающих, повергая в смятение и на землю редких ночных прохожих. К счастью, убитых не было, а раны не считали.

Естественно, что такие события добром не кончаются и уже на следующий день всё командование поста (начальник поста и два начальника станций) от должностей было отстранено и отправлено для продолжения службы в места очень отдалённые. Большая часть сержантов и солдат также была заменена. Был отправлен к другому месту службы и исполнявший обязанности начальника штаба младший лейтенант по фамилии Капитан, вызывавший у звонивших на пост, особенно начальников, не знавших о таком уникуме на ответ «младший лейтенант Капитан слушает» не только раздражение, но и взрыв негодования – как можно допускать такие шутки по служебной связи? И только вызов к телефону начальника поста восстанавливал расположение духа звонившего начальника. Вот в таких сложившихся обстоятельствах лейтенант Шевченко и был назначен исполняющим обязанности начальника радиолокационного поста. Поддерживать в этом маленьком гарнизоне, находящемся практически с двух сторон рядом с городом и его соблазнами, уставной порядок было очень сложно, а находящееся в двухстах метрах молодёжное общежитие с преимущественно женским населением добавляло и дополнительные заботы. Как рассказал Шевченко, проверяя ночью несение службы часовым, наткнулся на прислонённый к стене заряженный автомат, а самого часового обнаружил за углом домика в жарких объятиях любвеобильной девицы. Более красочно и подробно о случаях даже группового удовлетворения потребностей похотливых обитателей общежития рассказывал упоминавшийся мной сержант. Так что было много поводов задуматься о всяких превратностях предстоящей службы в войсках.

Трудностей в познании особенностей размещения РЛС на боевой позиции радиотехнического поста, организации и ведения боевой работы, руководящих документов по организации службы, обучению и воспитанию личного состава у меня не было, и я довольно быстро и качественно выполнил задание на стажировку. Пользуясь предоставленной возможностью, изучил боевую работу радиолокационной роты обеспечения полётов непосредственно на аэродроме. Рота от поста отличалась дополнительными РЛС в своём составе, в том числе здесь имелась и РЛС П20. Конечно, боевой порядок и режимы работы станций, организация информационных каналов, схема подчинённости и др. здесь отличались от виденного ранее. Но как на посту, так и здесь, в роте, передача информации с экранов РЛС к потребителям имела ряд промежуточных этапов, заведомо ухудшающих качество и увеличивающих её запаздывание. Такими инерционными звеньями являлись планшеты на всех командных и командно-технических пунктах, на которых оператором с обратной стороны прозрачного планшета, проградуированного по дальности и азимуту относительно точки стояния РЛС, стеклографом рисовалась траектория полёта цели по данным, получаемым по телефонной линии от оператора, сидящего за экраном обнаружения. На вышестоящий КП (батальон, полк, бригада) информация передавалась с этого же планшета, но уже в координатах кодированной прямоугольной сетки, принятой в войсках ПВО. Разметка квадратов также была нанесена на планшет. В сети передачи информации на вышестоящий КП появлялись ещё два инерционных звена – оператор, ведущий по установленной форме журнал передаваемых в закодированном виде данных и телефонист, а чаще всего радиотелеграфист, передающий эти данные. Об автоматической или хотя бы автоматизированной передаче данных только мечтали.

Здесь на аэродроме представилась возможность познакомиться с конкретными образцами авиационной техники. Полки Брянского корпуса ПВО на то время располагали истребителями МиГ-15 и МиГ-17 с пулемётно-пушечным вооружением. Мне разрешили усесться в кабину МиГ-15 и первое впечатление было связано с ограниченностью пространства и жёсткостью кресла пилота (оказалось, что пилот садится на собственный парашют, для которого и предусмотрена соответствующая выемка в кресле). И второе, что поразило меня значительно сильнее – это очень большое число переключателей, тумблеров, измерительных приборов и индикаторов, расположенных и слева, и спереди, и справа от пилота и на рукоятке управления для применения оружия и, конечно же, красная кнопка для катапультирования, да ещё и педали управления. К слову, на РЛС имеется тоже большое число органов управления и контроля, но такой концентрации в ограниченном пространстве, как в кабине самолёта, конечно же, нет. Техник самолёта довольно подробно рассказал о назначении большинства органов управления и контроля, и именно тогда у меня сложилось твёрдое убеждение в специфичности организации подготовки пилотов и операторов, связанной с необходимостью быстрого принятия правильного решения и исключению неверного пользования органами управления, что требует автоматизма и стереотипов в действиях. Ведь за этим стоит не только сохранение жизни пилота, но иногда и значительно большие потери. Уже значительно позже, на этапе моей служебной и инженерной зрелости, пришлось на самом высоком уровне отстаивать недопустимость отличий разного рода тренажёров от конкретного исполнения аппаратуры и оборудования. Но об этом позже.

Немного о любви и дружбе

Эта стажировка у меня была примечательна ещё и тем, что была возможность встретиться с братом Шуркой, который приезжал ко мне и, главное, встречаться с любимой девушкой. Таня к этому времени уже закончила один курс Брянского медицинского училища, куда она поступила по моему настоянию в 1955 году. Со времени нашего знакомства прошло уже два года и эти годы были у нас заполнены и постоянной перепиской и ожиданием встреч, и неизбежными после встреч разлуками, и даже некоторыми неприятными воспоминаниями. В свой отпуск после первого курса я приехал в конце августа, а мой дружок Вася Копылов на месяц раньше. И он, не задумываясь о серьёзности наших с Таней отношений, решил «приударить» за ней, обещая «златые горы», совершенно игнорируя мои интересы и меня как друга. О своих «похождениях» он, как ни в чём не бывало, повествовал мне в своём письме. Меня это здорово задело, особенно после встречи с Татьяной, которая и поведала о домогательствах моего «лучшего» друга. По возвращении в училище отправил ему очень резкое письмо с назиданием о непростительности «лезть со своим свиным рылом в чужой огород» (буквально) и с этим письмом прекратил всякую переписку с ним. И только через несколько лет, когда по времени совпали наши отпуска, он пытался коньяком «КВ» смыть эти воспоминания; мы с Таней приняли его покаяние, но прежних доверительных и дружеских отношений уже не было.

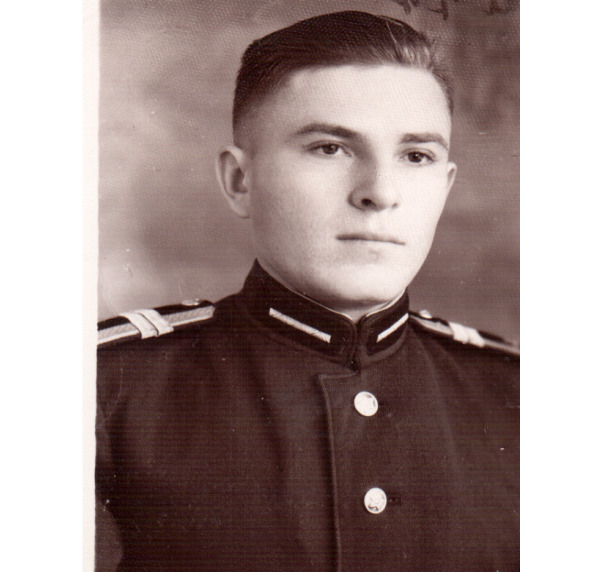

1956 год. Студентка второго курса Брянского медицинского училища Таня Марченкова

Возвращаясь к моему первому отпуску, вспоминаю, что для встречи со своей любовью приходилось преодолевать значительные расстояния. После зачисления Тани в училище, как и было принято в те времена, всё студенчество отправлялось в колхозы для уборки картофеля и других овощей. Местом её «трудового» воспитания оказалась деревня Осиновка, километрах в пятнадцати от моего родного села, далеко за Покровом. Дорога, если можно так назвать направление, наезженное телегами, от Покрова до Осиновки шла через густой лес, что вызывало иногда и некоторый трепет. Туда и обратно я добирался на велосипеде, но если туда ехал засветло, то обратно приходилось возвращаться ранним утром, когда рассвет только угадывался. В один из таких ещё очень сумеречных утренних часов на этой дороге метрах в двадцати перед собой различаю фигуру человека с расставленными ногами и с ружьём в руках. Что мне оставалось делать? Хотя я и был одет в курсантскую одежду, но вряд ли это обеспечивало для меня какую-то неприкасаемость. Остановился в двух-трёх метрах – дорожка-то одна и занята. Я поздоровался. Взгляд пронзительный, внимательный, оценивающий. Когда в ответ услышал «здравствуйте», то как-то сразу отлегло. Поинтересовался, так по-простому: «а Вы, должно быть, охотитесь?». Какая-то не очень добрая усмешка: «Да, на волков», и быстрый взгляд по сторонам. А стоим в том же первоначальном положении, не проехать. Предлагаю сигарету «Приму» (мы тогда такие курили). Подошёл, взял. Закурили. Несколько ничего не значащих фраз и я, по привычке извинившись, сказав, что мне надо торопиться, пожелал удачной охоты и нажал на педали – я ведь с велосипеда и не слезал. Затылком чувствую устремлённый на меня взгляд и инстинктивно сильней нажимаю на педали, да и дорожка шла с уклоном. Начало уже заметно светать, и через какие-то мгновения я был уже в метрах семидесяти. Быстро оглянулся, «охотник» продолжал смотреть в мою сторону, но волнение у меня уже прошло и велосипед как-то даже весело уносил от этого неприятного места. Кто был этот человек с ружьём, хороший или плохой, за кем или чем охотился? Кто его знает. Только о волках в то время и в тех местах что-то не было слышно. Но я понял, что встреча в ночном лесу с вооружённым человеком, намерения которого не известны, может ввергнуть в смятение. В таких ситуациях как-то быстро в сознании прокручиваются разные жизненные картины, в том числе и та, что недалеко от этого места, ближе к автомобильной дороге в сторону Рудаков где-то в году в 49-м или 50-м была убита девушка Галя из Покрова. Промелькнуло в сознании и сравнительно недавнее назидание матери, что «надо бояться не волка, а человека».

Так что за любовь приходилось бороться и подвергаться всякого рода испытаниям. Эта насыщенная событиями поездка в этих местах была у меня последней, так как всё студенчество возвращалось к местам учёбы и дальнейшие наши встречи проходили уже в Брянске. Последний день моего первого отпуска запомнился походом с Таней в клуб завода «Дормаш» на фильм «Солдат Иван Бровкин» и обедом в кафе этого же клуба.

Продолжу, однако, повествование о стажировке после второго курса как, чего греха таить, о дополнительном отпуске. Начальник поста не ограничивал свободу передвижения (сам недавно был таким), поэтому я часто в дневное время уходил в город, где и встречался с Таней. Она познакомила меня со своей старшей сестрой Варей, бывшей уже замужем за Иваном Владимировичем Кондрашёвым. Работали они на кирпичном заводе: Варя бухгалтером, Иван слесарем, а жильё – комнатку в частном доме – снимали в этом же районе, называемом почему-то Карачижом (каких только названий, не поддающихся логическому осмыслению, не встречается на родной Брянщине!). Потом они получили комнатку в общежитии завода и Таня всё время жила у них. После знакомства стал по выходным дням бывать у них в гостях, даже организовывали совместные походы в городские бани (других возможностей вымыться тогда не было), а однажды переодели (втиснули) меня в Иванов костюм и все вместе ходили на стадион болеть за Брянское «Динамо». Иван Владимирович был добрым малым, не лишённым чувства юмора, приветливым, компанейским, отслужившим уже срочную службу, но с наметившейся уже в то время пагубной привычкой к злоупотреблению спиртными напитками. А так как при их заработках покупать водку было очень накладно, то в дело шли всякие суррогаты. Однажды, соблазнив меня свежеприготовленной щукой, пойманной им же в Белобережском водоёме (рядом с электростанцией), уговорил и «вкусить» денатурированный спирт. Хотя в стакане и было-то миллиметра три этого зелья, но я так тяжело всё это перенёс, что на всю оставшуюся жизнь зарёкся от употребления такого рода напитков. И, слава Господу, что взятое тогда на себя обязательство пронёс без серьёзных отклонений через всю жизнь, в том числе и в употреблении так называемого «спирта этилового ректификованного», коего впоследствии в моём распоряжении были тонны.

Успешную во всех отношениях стажировку жаль было заканчивать с какими бы то ни было неприятностями, но они, как водится, всё-таки произошли. Находясь со своим однокурсником Юрой Бугровым в городе в поисках подарков для домашних (ведь через два дня мы уже в отпуске) попались на глаза комендантскому патрулю. Так как день заканчивался, а начальник патруля, какой-то старший лейтенант, по-видимому, не выполнивший установленный план по задержанию (Брянская комендатура «славилась» своим свирепым комендантом, оценивающим качество несения службы патрульными нарядами по количеству задержанных) нарушителей, усмотрев, что Юра не выбрит, а гимнастёрки у нас не выглажены, повёл в комендатуру. Там разбираться, что Юра от рождения ещё не брился, так как не было такой нужды, да и сейчас её нет, никто не стал и нам вручили ведро и тряпки, чтобы вымыть полы в кабинете коменданта, что мы и сделали. Настроение было испорчено до возвращения в училище. Хорошо, что наши командиры были намного порядочнее и понятливее, поэтому наше «нарушение» оставили без всяких последствий.

Но эта неприятность всё-таки ничто по сравнению с удовольствием от предстоящего отпуска, куда мы и убыли через два дня.

Новые знакомства и встречи

Отпуск проходил, как иногда говорят, по заранее намеченному плану – встречи с одноклассниками, сельской интеллигенцией, посещение нашего сельского клуба и др., впрочем, не оставившие в памяти заметного следа. А запомнилась из этого второго отпуска первая «ознакомительная и представительская» поездка на родину Тани в деревню Жиркины Дворы, находившуюся в лесном массиве километрах в пятнадцати от Карачева. Дорога Карачев-Пальцо была пока в проезжем состоянии – её построили ещё во время войны немцы, уложив накатник на все неровности и глубокие пески. Дорога в рабочие дни была довольно оживлённой, так как по ней осуществлялись перевозки пиломатериалов, дров и пр. Попутные машины в те годы останавливались почти всегда, так как из-за государственной нищеты общественного транспорта для перевозки пассажиров не было, поэтому за умеренную плату водителю всегда можно было хотя и без удобств, но добраться до места назначения. Вспоминая этот мой первый визит к будущей тёще, не могу и сейчас освободиться от ощущения неловкости и перед собой и перед людьми, с которыми мне предстояло встретиться и произвести определённое впечатление. Ведь «встречают по одёжке», а одеяние моё было «комбинированным» – под гражданским плащом, который мне одолжил на время родственник, скрывался курсантский парадный мундир вкупе с хромовыми сапогами и форменной фуражкой. Ну не было у меня совершенно никакой другой одежды – тот костюмчик, в котором я уезжал в училище и потом выслал домой, благополучно доносил брат Шурка, а купить новый… За какие такие шиши?

Таню вместе с её матерью Клавдией Николаевной нашёл на огороде, за домом, они убирали картошку. Не знаю уж о произведенном впечатлении на огороде, но сразу же после принятых в таких случаях формальностей, включился в работу: загрузил телегу мешками с картошкой, управлял лошадью, разгрузил урожай около погреба и… пора за стол. Здесь меня ожидала ещё одна встреча, но уже с пожилой женщиной, седенькой, невысокого роста, с улыбкой на лице, неспешной в движениях и очень аккуратной в словах. Это была Тина Васильевна Гордиенко, фельдшер-акушерка, квартировавшая уже два года у Клавдии Николаевны и работавшая здесь же в здравпункте, находившемся на краю деревни (со стороны Карачева).

1956 год. Таня в гостях у Тины Васильевны после её переезда в Москву

Из разговора я понял, что её единственная дочь Галина Васильевна была замужем за Николаем Георгиевичем Щедриным, у них от этого брака было четыре девочки, жили они в Москве и ожидали квартиру соответствующей площади. Вскоре они и получили большую, даже по современным меркам, четырёхкомнатную квартиру с очень большими кухней и ванной, с высокими потолками и прочими удобствами на Измайловском бульваре, недалеко от метро «Первомайская». В следующем году Тина Васильевна и переехала в эту квартиру. Это были милейшие люди, исключительно гостеприимные и добрые; бывать у них было всегда большим удовольствием.

Но это было потом. А пока собрали на стол, появилась бутылочка какого-то вина и знакомство состоялось. По-видимому, я понравился Тине Васильевне и Клавдии Николаевне и, как потом рассказывала Таня, они пришли к убеждению, что могу быть вполне подходящим «женихом» для Танечки – так её звала Тина Васильевна.

С хорошим настроением вернулся домой и вскоре вместе с Жорой Монченко убыли в Гомель для завершения учёбы. Оставался последний третий курс.

Выпускной курс. Думы о будущем

В училище нас уже ждали некоторые перемены. Два взвода нашей 6-й роты переводились в новую для нас 5-ю роту. Произошли перемены и в нашем служебном положении: Жора был назначен старшиной роты, Эдик Кузнецов – заместителем командира взвода, а я – командиром отделения с присвоением звания младший сержант. Командиром взвода у нас теперь был лейтенант Пётр Никифорович Оленец, покладистый, всегда вежливый, спокойный без всякой суеты, но требовательный. Командир роты капитан Альберт Александрович Агафонов в училище среди курсантов больше был известен как «папа», получивший такую метку за свою требовательность и пристрастие к неукоснительному соблюдению воинских уставов. Круглолицый, в очках, немного полнеющий, всегда чисто и аккуратно одетый, со строгим взглядом и хорошо поставленным командирским голосом без ощущения всякого неприятного давления на тебя. При первом представлении новому командиру тот назвал меня «полковником», конечно же, не за мой героический и солидный вид, а, как он и объяснил, под впечатлением недавно просмотренного фильма о Суворове, в котором мой мужественный однофамилец, полковник, продемонстрировал перед императором Павлом исключительную порядочность и верность своему опальному командиру.

Командир отделения

Все страхи, нагоняемые боязливыми курсантами о трудности служить в 5-й роте, оказались преувеличенными. Должен сказать, что у меня до сих пор осталось твёрдое убеждение в том, что с такими требовательными и справедливыми командирами служить значительно легче. Всё, что зависело от командира роты для обеспечения курсантов положенным довольствием, для улучшения бытовых условий в казарме и по всем другим вопросам – выполнялось чётко и в полном объёме. Мне, как сержанту, импонировало то, что чётко зная свои обязанности и выполняя их в соответствии с требованиями уставов не надо было шарахаться в зависимости от настроения командира роты, как это иногда было в прежней нашей 6-й роте. Эта чёткость организации службы и взаимоотношений между начальниками и подчинёнными служила мне примером и в дальнейшей моей работе.

Учёба продолжилась в прежнем ритме, без всяких поблажек на выпускной курс, даже теперь с более чётким и, может быть, более жёстким выполнением распорядка дня, поведением на занятиях, отношением к учёбе вообще и взаимоотношениям в курсантских коллективах и вне их, в частности. Основной упор теперь делался на изучение материальной части РЛС, средств связи, тактическую подготовку, организацию партийно-политической работы и боевой учёбы в войсках, материально-технического обеспечения и др. Автомобильную подготовку закончили ещё в конце второго курса сдачей экзаменов на получение водительских прав 3-го класса. По-прежнему не ослабевали занятия физической подготовкой, а так как строевая подготовка выносилась на госэкзамен, то продолжались занятия по одиночной подготовке и действиям в составе отделения, взвода, роты. Так что из нас готовили не только технических специалистов, но и военных командиров в классическом понимании этого слова. На третьем курсе появились новые возможности заняться отработкой навыков стрельбы из личного оружия – пистолета, коим вооружались на выпускном курсе все сержанты. Мне достался пистолет «ТТ» – ветеран с фронтовой историей, сильно поношенный и, по-видимому, без должного ухода за ним в те времена – никаких нарезов в стволе уже не просматривалось, одни мелкие раковины.

Здесь мы только позируем «нашему фотографу» Э. Кузнецову, так как при стрельбе, конечно же, должна быть строго прямая линия относительно мишеней. Ближний к нам наш взводный П. Оленец. Я в центре, правее от меня Г. Юдин

Наш командир взвода, хотя и был семейный, но должно быть, домашние дела его не занимали и поэтому почти каждое воскресенье мы с ним брали свои пистолеты, сколько хотели патронов (они хранились тут же в казарме) и шли в тир. Такая подготовка не возбранялась, нужно было только принести стреляные гильзы. В те годы ещё не было тех строгостей с хранением оружия и боеприпасов, которые вынуждены были вводить в шестидесятые годы в связи с участившимися случаями хищения и применения боевого оружия в разбойных и других неблаговидных делах.

Запомнились венгерские события 1956 года, когда мы тоже готовились к непредвиденным ситуациям и в коридоре казармы разместили целый штабель ящиков с патронами для автоматов. Хорошо, что нас эти события обошли стороной.

1956 год. Отличники боевой и политической подготовки училища. Слева направо в первом ряду: четвёртый – Г. Мельников, пятый – М. Тюрин. Во втором ряду: второй – В. Румянцев, далее – Ф. Довнер, Е. Найденко, В. Перов. В третьем ряду: первый – А. Долгих, далее – Б. Виниченко, Г. Монченко. К сожалению, в памяти не сохранились фамилии многих товарищей – время берёт своё

Ощущение того, что мы вышли на финишную прямую, то есть зримо начал приближаться выпуск из училища, почувствовали с началом пошива офицерского обмундирования. В те годы централизованных поставок готового к носке офицерского обмундирования не было, и военные училища вынуждены были иметь большие пошивочные мастерские – ателье.

Стал меняться и поведенческий настрой курсантов. Если на первых курсах, особенно на первом, в бытописании курсантской жизни преобладали унылые мотивы вроде того, «что за жизнь, коль молодость в шинели, а юность перетянута ремнём», то теперь всё чаще ротные барды озвучивали давние надежды:

«Товарищ верь, взойдут они

Две звёздочки на золотых погонах.

И позабудем навсегда

О физзарядках и подъёмах».

Это была, конечно, смелая мечта забыть некоторые атрибуты воинской службы, предполагающей тесную связь с этими обязательными в распорядке дня требованиями. Если, разумеется, служить в полевых частях, а не шаркать по паркету начищенными штиблетами в каком-нибудь большом штабе. Здесь каждому своё!

И, тем не менее, всё более значительную часть личного времени стали занимать разговоры о предстоящей службе в войсках, о том, что скоро придётся расстаться, вообще-то, с беззаботной курсантской жизнью и взвалить на себя пока лишь умозрительно ощутимый груз ответственности и забот. Какой это будет груз, по каким служебным и житейским дорогам придётся его нести, кто может помочь и поддержать в планируемом долгом пути – для меня лично и для многих моих товарищей и друзей ясных ответов пока не было.

Мы уже знали, что служба в радиолокационных подразделениях ввиду специфики их размещения «вдали от цивилизации» и несение постоянной службы независимо от времени суток лёгкой не будет. Хотя я, как претендент на диплом с отличием (тогда было принято говорить «выпускающийся по первому разряду»), и мог выбрать для начала офицерской службы военный округ, но это принципиально ничего не меняло, так как дыры были в каждом округе, а молодого выпускника училища, конечно же, пошлют закрыть такую дыру. Была и какая-то часть выпускников, имеющая или надеющаяся иметь своих Плигускиных. Но наше Брянское землячество – Жора Монченко, Викторы Марченков и Пашковский, Володя Зебницкий и я даже и не обсуждали возможности получить для устройства в «тёплое место» чьё-то покровительство, ибо в наших рабоче-крестьянских душах такое не значилось. Надежда была только на собственные силы, другого пути и не просматривалось.