Полная версия

О чём вспомнил и размышлял. Книга вторая. Военная служба

Большую часть времени по ведению боевой работы и по настройке аппаратуры проводил на РЛС П20, начальник которой, уже пожилой капитан, очень добродушный, вежливый, прекрасно знающий аппаратуру, а потому и позволявший крутить все регулировки и самостоятельно настраивать и готовить аппаратуру станции к боевому использованию. Именно он позволил произвести полную перенастройку приёмников с УВЧ на лампах бегущей волны, о сложностях которой я уже упоминал выше.

К сожалению, были в роте и другие «товарищи офицеры», не уверенные в своих профессиональных способностях и зачастую не подпускавшие к аппаратуре: «После вас потом не настрою».

Так что «информации к размышлению» о необходимости постоянно учиться и постигать все нюансы профессиональной подготовки было достаточно на примере конкретных должностных лиц этой роты.

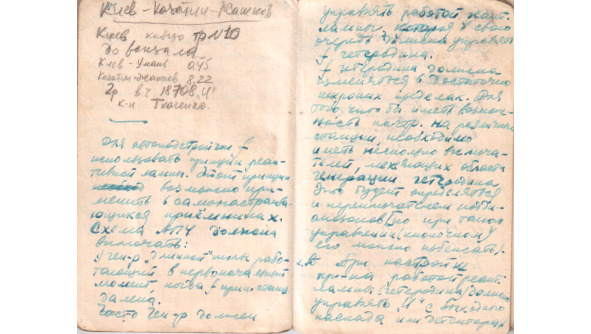

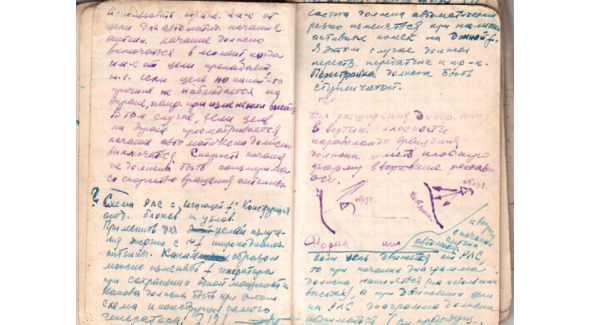

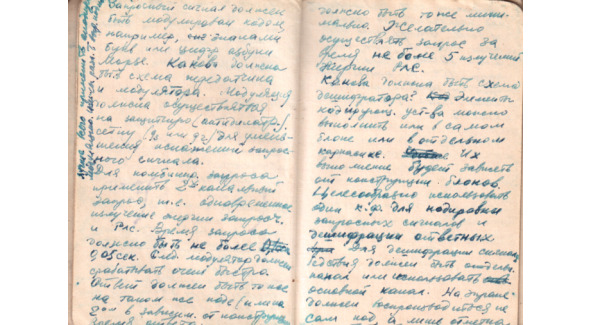

Уже в то время взял за правило фиксировать в личном блокноте все вопросы, на которые не могу получить в данный момент удовлетворительного ответа, и идеи о способах, вариантах и конкретных схемных решениях той или иной технической проблемы, с которыми неизбежно сталкиваешься при глубоком изучении действующей конструкции. И как же потом чувствуешь себя в определённой степени обиженным из-за технической безграмотности, когда при изучении дополнительной литературы убеждаешься в том, что выявленная тобой «проблема» уже решена практически так же, как и ты думал, или с некоторыми нюансами. Уже в то время осязаемо почувствовал ущербность своего радиотехнического и математического образования. Конечно, я понимал, что среднее учебное заведение даже при полной отдаче личного времени самообразованию, не может дать больше того, чему оно меня научило. Тем более что к вундеркиндам я никогда себя не причислял. Так уж получилось начало моей «радиолокационной карьеры» и с этим пришлось пока смириться.

Некоторые фрагменты записной книжки за третий курс училища, в которой остались кое-какие мысли. Конечно, время внесло существенные коррективы в понимание тех или иных технических проблем и в их конструктивное решение, или они, проблемы, уже не стали таковыми, а потому и не заслуживающими рассмотрения теперь

Во время первой, но особенно во время второй стажировки, приходилось много слушать рассказов о профессиональной подготовке командиров среднего и высшего звена (батальон, полк, бригада, дивизия ПВО). При быстрой насыщаемости войск радиолокационной техникой, средствами связи, энергетическими установками и другими сложными техническими устройствами и из-за отсутствия в требуемом количестве подготовленных специалистов, на командные должности в радиотехнические войска назначались офицеры из других родов войск («из кавалерии», как у нас в таких случаях говорили), зачастую не имевших даже понятия о принципах построения и работы радиотехнической аппаратуры. Особенной популярностью пользовались, почему-то, так называемые «эмиссионные» рассказы. За «чистую монету» принималось повествование о том, как при одной из проверок навстречу генералу из аппаратной кабины выскочил солдат с ведром грязной воды – не успел, как это часто и бывало в реальной жизни, закончить уборку до прихода инспектирующих. Остановился перед пожилым уже генералом, как вкопанный и на его вопрос «Что несёте?», тут же, не моргнув глазом, выпалил: «электронную эмиссию, товарищ генерал!» (на третьем году службы солдаты достаточно свободно оперировали многими терминами, а некоторые отличались ещё смелостью и находчивостью). На что генерал, якобы, напутствовал: «Ты же смотри, аккуратно неси. Я слышал: эта вещь нужна для работы вашей техники». В другой роте такое же ведро из-за отсутствия времени вынуждены были задвинуть за аппаратурный шкаф, а на вопрос о жидкости в ведре отвечали так же, что это электронная эмиссия. Высокий начальник усмотрел здесь нарушение и дал указание закрыть ведро крышкой, чтобы электронная эмиссия не испарялась и не уменьшалась бы с течением времени.

За достоверность этих баек ручаться не могу, хотя их и рассказывали офицеры. Но то, что такие анекдотичные случаи бывают, я убедился лично сам, много позднее, уже будучи главным инженером в системе противоракетной обороны, когда знакомил высокое начальство, пришедшее из танковых войск, с образцами нашей техники. Ну а то, что старослужащие солдаты заставляли молодых необученных солдат «разгонять» метлой помехи от антенн, было повсеместно и переходило от призыва к призыву.

Пожалуй, наиболее запомнившимся событием в эту стажировку стало известие о снятии с поста Министра Обороны Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Даже не столько само известие, сколько то, как это было сделано. Жуков во главе военной делегации на одном из боевых кораблей Черноморского Флота направлялся с визитом в Югославию. И уже практически на подходе к конечной точке похода Никитка и решился на такой постыдный шаг. У меня, почему-то, в памяти сразу всплыл и «международный шпион» Берия, и «антипартийная группа… с примкнувшими к ним…», и постановление ХХ съезда КПСС «О культе личности» и другие события последнего времени. Сказать, что я прозрел и совершенно чётко понимал причины и смысл происходящего, было бы слишком самонадеянным и не соответствовало пока уровню моего интеллектуального развития. Но ощущение наличия грязи и непорядочности в высших эшелонах власти, боязни открытого решения государственных вопросов и честного объяснения населению страны мотивов, причин и возможных последствий принимаемых решений заставляло глубоко, глубоко задуматься о нашем партийном и государственном устройстве, о сегодняшних насущных социальных проблемах, вернее о причинах такого уже воочию видимого нашего нищенского положения. Никакой объективной информации о жизни там, «за бугром», совершенно не было, что, конечно же, затрудняло проведение сравнительных оценок. Но о таких вещах вслух говорить было пока очень опасно, а потому обсуждение полученного известия с офицерами роты было больше похоже на общение глухонемых, но с отчётливыми ухмылками на лицах.

Впереди всё ближе и ближе маячил выпуск из училища, настроение, честно говоря, несмотря на такие омрачающие сознание события, было приподнятым и в таком состоянии рано утром в конце августа уже не поездом, а рейсовым автобусом мы и выехали в Васильков. Дорога была длинной, сравнительно однообразной, но вот воинское кладбище под Белой Церковью поразило своим огромным размером и невольно вызвало в памяти и Руженскую Канину Горку и неисчислимые людские потери в ходе минувшей войне.

В Киеве до отхода поезда в Гомель, успели прокатиться на трамвае, пройтись пешком по Крещатику, впечатлившему огромными и довольно красивыми зданиями, большим числом «перукарен», «идален», «взуття» и другими магазинами и учреждениями.

А пока в спокойном уже состоянии, с ощущением какой-то солидности в себе самом, появившейся после завершения такой важной проверки на состоятельность, отправились для подведения итогов трёхлетней учёбы.

Выпуск из училища. Назначение в неизвестность

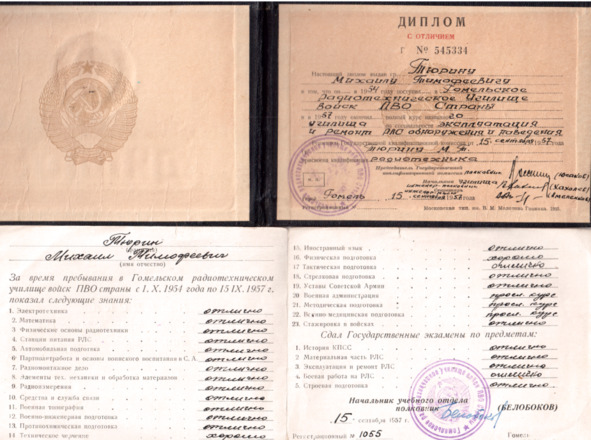

Вот и финиш. Государственные экзамены сданы на «отлично», стажировка оценена так же. Я в числе уже полноправных претендентов на диплом с отличием и выпуск по первому разряду, дающему право на денежное вознаграждение в размере двух или трёх (запамятовал) курсантских окладов и на выбор военного округа для назначения на первичную офицерскую должность. Со второй привилегией произошла осечка.

Как говорится, «человек полагает, а Господь располагает». В нашем конкретном случае это Управление кадров Министерства Обороны, распорядившееся отобрать наиболее подготовленных и дисциплинированных выпускников для укомплектования каких-то частей особого назначения. Об этих частях не только мы, страждущие, но и наши училищные командиры и начальники понятия не имели. А пока мы заполнили полагающиеся в таких случаях анкеты на допуск к работам в режимных частях и стали терпеливо ждать приказа Министра Обороны о присвоении первичного офицерского звания и назначении на должность. Из нашего взвода в этот спецнабор были включены и мои земляки Монченко, Марченков и Зебницкий, а всего из нашего выпуска – человек двадцать. Так что ломать голову с выбором округа совершенно не пришлось. Нас и не спросили. Спецнабор! И всё объяснение, как это часто бывает в армии. Впрочем, насколько я сейчас помню, мы особенно и не расстраивались. За две стажировки сложилось вполне отчётливое представление о «прелестях» службы в радиолокационных подразделениях, а мы ведь стажировались в очень комфортных с точки зрения близости к населённым пунктам местах, а не в отдалённых, коих было большинство. Даже появилась надежда, что хуже не будет.

Диплом об окончании училища

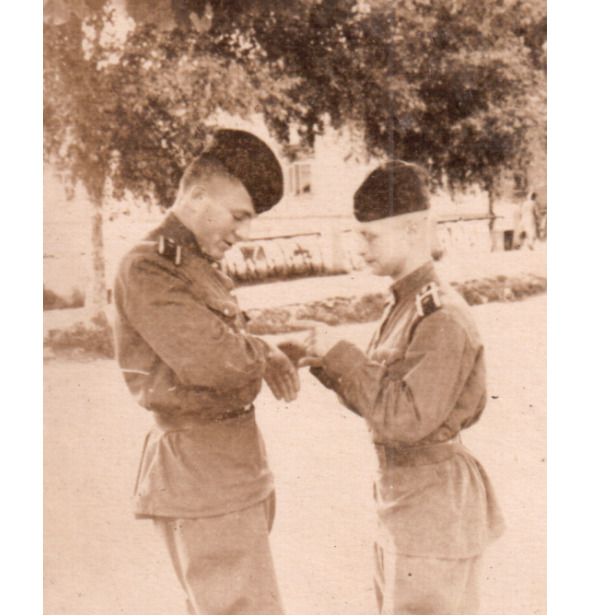

С Виктором Марченковым разыгрываем шахматную партию – теперь время есть и на спокойное обдумывание очередного хода

В ленинской комнате нашей роты был и небольшой биллиардный стол, около которого теперь собирались и умельцы и те, кто учился, может впервые в жизни, держать в руке кий. Слева направо: И. Червяков, Б. Самойлов, М. Тюрин, В. Марченков, Ф. Довнер

Очень хорошее было настроение, прямо своеобразная «нирвана» – состояние полнейшей расслабленности – занятий нет и не планируется, на работы не привлекают, тепло, кормят (по нашим понятиям) хорошо, на физзарядку по утрам, конечно же, выходим, но отбой уже менее организован. Много разговоров о предстоящем отпуске и местах службы (здесь преобладали, в основном, фантазии).

Чувствовалось уже какое-то определённое «перерождение» нас во взрослых людей и по походке, и по манере разговаривать, и по явно сократившейся «детскости» в поведении и наступающего некоторого охлаждения во взаимоотношениях между друзьями. Приближался момент расставания и невольно возникал вопрос о перспективе будущих встреч, ведь Советский Союз огромен, и кто где будет служить, куда забросит судьба – была великая тайна. Может быть, эта прочно уже обосновавшаяся в голове мысль о скором расставании, может быть даже навсегда, и придавала часто грустное выражение глазам беседующих друзей. Так мне, по крайней мере, казалось. Оказывается, радостное и грустное могут прекрасно уживаться вместе, особенно в таких ситуациях и в таких, в общем-то, благоприятных пропорциях.

Наше безмятежное ожидание приказа Министра Обороны было прервано неожиданной командой на посадку в грузовики. С довольно приличной скоростью промчались по городу, где и увидели огромные плотные клубы чёрного дыма, поднимающегося над местом пожара. Горело нефтехранилище рядом с ТЭЦ, находящейся на пригорке метрах в 70—100 от берега реки Сож. Выброшенная при взрыве двух полуподземных танков (ёмкость каждого 500—600 т) горящая нефть текла довольно широким потоком прямо в реку, издавая интенсивный и неприятный запах, буквально заполняющий все лёгкие.

К нашему прибытию на месте пожара уже работали пожарные расчёты со всего города, большое число самосвалов непрерывно подвозили песок, который мы и должны были укладывать, создавая барьер для исключения растекания нефти по всей площади. Жара от горящей нефти стояла неимоверная. Угроза взрыва очередного танка (а их было восемь или десять) оставалась большой, а мы в каком-то дурном азарте пытались с помощью лопат забрасывать горящую нефть подвозимым песком, а это было метрах в тридцати от хранилища, поэтому нашим командирам с неимоверными усилиями приходилось, грубо говоря, «осаживать» таких смельчаков. На наших глазах под землю провалился один из пожарных, подававший пену прямо в один из люков хранилища. Здесь работала самая многочисленная группа пожарных, пытавшаяся водой и пеной сбить пламя и охладить ещё целые танки, которые обнажились после обрушения верхней защитной обваловки. Вторая группа пожарных непрерывно поливала стены и крышу ТЭЦ водой, дабы предотвратить их возгорание. Уже при нас к берегу подошёл довольно большой пожарный катер, что обеспечило более интенсивную подачу воды. Через несколько часов пламя удалось сбить и, таким образом, уменьшить вероятность нового взрыва. Любопытство наше, несмотря на ещё дымящиеся зловонные испарения, поднимающиеся со дна хранилища, позволило рассмотреть степень разрушений. Три танка были полностью разворочены взрывом, из соседних с ними струилась ещё горячая нефть, а в проходе между танками рёбрами кверху лежал обугленный скелет человека. Так нелепо, к великому сожалению, и гибнут иногда люди этой героической профессии.

У нас, к счастью, потерь не было и уже вечером какие-то одурманенные вернулись в училище. От пищи пришлось отказаться, так как постоянно тянуло на рвоту. Такое состояние оставалось и на следующий день, даже курить перестали. В основном отлёживались, выходя периодически в курилку, нет, не курить, а просто подышать. Так что воздействие горящей нефти на организм человека запомнил, как видится, надолго.

Если бы не этот эпизод, прервавший на короткое время наше безмятежное ожидание приказа, то и вспомнить было бы нечего.

С получением приказа началось настоящее «вавилонское столпотворение» – на складе получали положенное выпускнику имущество: шинели повседневную и парадную, китель и брюки повседневные, мундир и брюки парадные, пару белых рубашек со сменными воротничками, фуражки парадную и повседневную, шапку зимнюю, сапоги хромовые и яловые, пояс парадный и портупею, сумку полевую, накидку, две смены нижнего белья. Заботясь об устройстве быта в начале службы нам выдали и постельное бельё: матрас полосатый, одеяло солдатское, две простыни и две наволочки, полотенце вафельное и может быть ещё что-то, не помню. Из сложенного вместе этого имущества получался тюк приличных размеров. Казарма вскоре превратилась в своеобразный «цыганский табор», даже, по-моему, и разговор был с какими-то тарабарскими словечками. Это в теперешние времена можно приобрести любую сумку или чемодан, а тогда выбор был весьма ограничен – в продаже имелись лишь чемоданы прямоугольной формы с дерматиновым, как правило, верхом. Приобретённые тогда два таких чемодана сопровождали меня и мою семью практически во всё время моей многолетней службы.

С объявлением приказа и вручением дипломов мы получили уже законное право надеть офицерскую форму, но никакого торжественного обеда по этому случаю с распитием шампанского или ещё каких-то напитков, приличествующих такому событию, не было. В неофициальной обстановке, конечно же, выпуск из училища мы своими дружескими коллективами легонько отметили. Даже очень легонько. К сожалению, до сих пор не знаю причин отказа училища в проведении выпускного торжественного и в то же время прощального вечера в честь выпускников. А мы ждали этого праздника. Очень ждали!

Вот и прошли три года напряжённого труда ради получения радиотехнического образования и лейтенантского звания. Моя первая фотография в офицерской парадной одежде. Такая форма одежды была введена в Вооружённых Силах Министром Обороны Г. К. Жуковым, а потому, естественно, и называлась «жуковской». Просуществовала она недолго, до 1959 года. Конечно, одеть офицеров хотя бы на праздники в мундир с белой рубашкой было, на мой взгляд, весьма революционным решениием, дисциплинирующим офицеров, приучающим к чистоте и аккуратности. Это надо было делать обязательно, памятуя о тех социально-бытовых неустроенностях, откуда вышло большинство из нас. Для избавления от отживших своё многолетних привычных бытовых стереотипов нужны все меры, в том числе и методы насаждения, не боюсь этого слова, поведенческой культуры как отдельного человека, так и человеческих коллективов.

Выпускник

Наш взвод, подошедший к выпуску. За время обучения мы потеряли всего два человека: одного по болезни, второго из-за нежелания учиться. Представленные на снимке выпускники продолжили службу в радиотехнических войсках ПВО, за время службы многие из них поменяли не только места приписки, но и даже род войск. Мой друг Э. Кузнецов долгое время служил в одной из частей СПРН (Усолье-Сибирское). Со многими из однокашников за время моей долгой службы лично встретиться так и не пришлось. Оправдались наши худшие предположения, что разъехавшись к местам службы, затеряемся на просторах огромной страны – Союза Советских Социалистических Республик. Теперь нет уже и нашей страны, которой мы, несмотря ни на что, всё-таки гордились

Переодевшись, став в соответствии с формой одежды офицерами, начались оживлённые перемещения молодых лейтенантов. Всем зачем-то понадобилось ехать в город, каждый старался надеть на себя если не сразу парадную и повседневную форму, то, по крайней мере, как можно больше всяких атрибутов (портупею, полевую сумку, плащ-накидку и пр.). Дети, да и только!

Но дня через два и это прошло, началось получение первого офицерского жалованья, отпускных билетов и командировочных предписаний. Если отпускной билет каждый волен был выписать куда угодно (в пределах страны, конечно), то с командировочным предписанием полнейшая противоположность – предлагается прибыть тогда-то и туда-то. Наш спецнабор получил указание прибыть (после отпуска) в в.ч. 32396 в городе Москве, на улицу Интернациональную. Была такая улица в Москве. Но радости пока особой не было. Конечно, хорошо бы начать службу в Москве, но все понимали, что спецнабор предназначен не для охраны Кремля, а для работы на технике где-то за Москвой и, может быть, даже очень далеко от столицы. Мы уже в то время знали, что Московский адрес мог означать объекты где угодно и далеко, далеко от Москвы. Так, например, полигон Капустин Яр в Астраханской области то же имел московскую прописку. Так что мы ехали в полнейшую неизвестность.

Но пока все раздумья о будущем оставлены «на потом». Впереди был отпуск с запланированным свадебным торжеством и в предвкушении отпускных приятностей и долгожданной встречи с молодой женой я в компании земляков убыл в Брянск.

Гомельский вокзал в те дни был оживлённым. Многие курсанты за годы учёбы обзавелись девушками и некоторые из них, по-видимому, с серьёзными намерениями. Но у части молодых лейтенантов отношение к серьёзности курсантских намерений изменилось, и плачущие девочки оставались лишь с портупеями в руках, за которые пытались удержать своих возлюбленных, и которые с невероятной скоростью расстёгивали лейтенанты, прыгая на подножку уже отходящего поезда. Что было, то было!

Отпуск и фактическое начало семейной жизни

Первый мой отпуск после выпуска меньше всего планировался как развлекательный. Предстояло провести ряд житейских мероприятий, в первую очередь, конечно, совершить поездку на родину к матери представиться в новой ипостаси и договориться о проведении свадьбы. После консультаций мы сообща решили, что это мероприятие целесообразнее провести на родине Тани по совокупности, так сказать, обстоятельств. Она после окончания учёбы с 1 августа уже работала акушеркой в Дорожовском медпункте деревни Сельцо, что километрах в двадцати от Бежицы. К моему приезду она успела обзавестись несколькими «крестниками» – все роды благодаря ей прошли благополучно. За акушеркой из ближайших деревень присылали подводу для оказания помощи роженицам – большинство женщин предпочитало рожать дома: «А на кого же оставлю хозяйство, корову надо доить каждый день, свинья опоросилась, за детьми некому смотреть и т.п.», хотя в медпункте были созданы вполне приличные условия для деторождения. Медпункт был чистенький, светленький, обсажен деревьями и ягодными кустарниками, правда, небольших размеров. Таня жила в отдельной комнатке тут же. Но надо было прощаться с работой, хотя в сельском совете, а затем и в райздравотделе были очень расстроены увольнением хорошей акушерки. Но отказать, тем более в моём присутствии, не могли. Законы в те годы приоритет отдавали военнослужащим. Раз жена военного, то и спорить было бесполезно.

После увольнения основной нашей заботой стала подготовка к свадьбе. Приобрести продукты в магазинах было непросто, поэтому нам пришлось обращаться и к её однокурсникам, устроившимся в Брянске и уже приобретшим кое-какие связи и, следовательно, возможности по добыванию мясных продуктов и всяких закусок. Подготовкой к этому мероприятию занималась практически вся семья Марченковых. Отца у Тани не было – Кузьма Павлович умер ещё в войну. Старшим ребёнком в семье была Варя, бывшая замужем, младшие братья Анатолий и Пётр уже выходили на самостоятельную дорогу. Трудно было одной Клавдии Николаевне выучить всех четырёх в институтах, поэтому дети и стремились облегчить её участь. Очень настойчивым в своём стремлении разгрузить мать от непосильных забот был Толя. После седьмого класса он уехал в Петрозаводск, окончил там фабрично-заводское училище и работал слесарем, ожидая призыва в армию. Петя после седьмого класса поступил в Людиновский машиностроительный техникум, окончив который был распределён на работу в Архангельскую область механиком в одну из исправительно-трудовых колоний.

Несомненно, самую большую работу в подготовке нашей свадьбы играл Толя, с тех пор ставший для меня не только братом моей жены, но и настоящим, самым близким другом на долгие годы вплоть до внезапной кончины от инфаркта в 1998 году. Забегая несколько вперёд, скажу, что Толя после завершения службы в армии тоже уехал в Архангельск, начал работать там автослесарем и затем долгое время после окончания (заочно) института возглавлял Архангельское пассажирское автотранспортное предприятие.

Но вот и отшумело наше торжество; было, как говорят, не хуже, чем у других. Закусок и выпивки хватило всем, плясали и пели под баян, было непринуждённо и весело. Подарки были по-деревенски скромными, так что и вспомнить особо нечего. Бедно в те годы жил народ, но с надеждой на будущее.

Клавдия Николаевна выделила нам комплект постельного белья с двумя подушками и стёганым одеялом, эмалированный тазик, каждому по столовому прибору (ложка, вилка, нож, тарелки и чайные чашки), пару кастрюлек, чайник и какую-то анодированную рифлёную посудину под хлеб. Мне персонально была подарена чайная ложечка из нержавеющей стали, доставшаяся Клавдии Николаевне во время войны от какого-то спешно убегавшего в 1943 году немецкого офицера. Эту ложечку храню до сих пор как память о добром человеке, сделавшем много хорошего для становления и укрепления моей семьи во все периоды нашей жизни. Вот и всё приданое, с которым мы начинали совместную с Таней жизнь. Конечно, было ещё и имущество, полученное мной при выпуске из училища. Так что в общей сложности прибавился ещё тюк и чемодан с вещами моей жены. Вспоминая то время, невольно задаю себе вопрос о достаточности перечисленных выше предметов и вещей для нормальной жизни двух молодых людей и не могу сказать, что мы охали и ахали от их недостатка. Нас объединяли не вещи, а наша любовь и убеждённость в том, что со временем у нас всё будет, ведь вещи – дело наживное. Мы очень верили в своё счастливое будущее и с самого первого дня совместной жизни приближали его как могли.

Не успели мы привыкнуть друг к другу, а мой отпуск уже закончился, и нужно было вновь расставаться. Собрав чемоданы, убыл в соответствии с предписанием в столицу нашей Родины, впервые в своей жизни. Поэтому должно быть и понятно моё волнение как молодого человека, ещё недавно просившего защиты и помощи от власти, олицетворяемой Москвой.

Далее представлена подборка фотографий, запечатлевших некоторые моменты моей жизни и учёбы в Гомельском радиотехническом училище.

Июнь 1955 года. Мои первые часы. Они приобретались благодаря объединению усилий по очереди, определенной жребием – личных средств на такую покупку не было

Памятник В. И. Ленину в Жашкове. Такие памятники устанавливались во многих городах и посёлках нашей большой страны

В ожидании поезда для убытия на стажировку. Слева на снимке – Б. Самойлов

Лагерная жизнь. Натягиваем верёвки, удержи-вающие палатку. Слева от меня В. Зебницкий, «выше всех» – Ю. Швецов