полная версия

полная версияЛибералы и экономика России. Издание переработанное и дополненное

Б. Н. Ельцин – бывший член ЦК КПСС,

Л. М. Кравчук – бывший член ЦК КПСС,

С. С. Шушкевич – бывший член КПСС, проректор Белорусского государственного университета.

Вот таких «сынов» воспитала КПСС, поднявших свои руки на союз славянских государств вопреки воле своих народов, в угоду своего властолюбия.

К СНГ позже присоединились другие союзные республики. 26 декабря 1991 г. СССР окончательно перестает существовать. Белоруссии повезло: Шушкевича вскоре заменил прагматичный Лукашенко. А вот России и Украине…

НПО «Вектор».

На НПО «Вектор» было принято вынужденное решение о разработке унифицированных для всех заказов изделий. Одним из этих изделий было «Модуль-О» – обнаружитель, главным конструктором был я. К этому времени в Воронеже была освоена к производству одноплатная микроЭВМ «Электроника-81». По тому времени это была очень неплохая микроЭВМ с производительностью 800 тыс. операций.

Хочется напомнить, что десять лет назад я договаривался с разработчиками о микро ЭВМ с производительностью 10 млн. операций. И они брались её сделать, а я знал, что это не фантазия. Что же помешало? Видимо, только то, что я не мог им дать денег на разработку.

На основе микроЭВМ Электроника-81 в «Векторе» разрабатывалась миниЭВМ в виде блока «Модуль УЛО», главный конструктор Валерий А. «Модуль УЛО» расширял оперативную память и обеспечивал ввод-вывод с внешними устройствами. Периферийных устройств для «Модуля УЛО» не разрабатывалось, поэтому для «Модуля-О» был заказан дисплей на базе плазменной панели. В качестве ввода-вывода программного обеспечения (ПО) использовался перфоратор с фотосчитывателем или кассетный магнитофон.

Задачи ПО резко расширились по сравнению с ОКР «Дискрета». Силами сектора справиться с разработкой ПО было невозможно. Была привлечена специализированная организация «Каскад». Со мной работали трое ребят: Анатолий Г. отвечал за разработку, компоновку и тестирование ПО, Борис С. занимался алгоритмом обнаружения и Владимир Г. занимался отображением информации на дисплей и тестовой программой для него.

В НПО «Вектор» началось строительство цеха, который был в шутку назван «МикроМЭП». Я уже говорил, что разработка аппаратуры велась с учётом её будущей твёрдотельной интеграции в виде БИС (больших интегральных схем), поэтому я, естественно, рассчитывал на этот «МикроМЭП». Выяснилось, что никто не собирается делать БИС, речь шла только о микросборках.

Что такое микросборка? На небольшой плате монтируются микросхемы без корпусов и прочие детали, исполненные в небольшом и незащищённом варианте. Эта плата помещается в корпус микросборки. Я не видел процесса монтажа микросборки, но видел процесс её контроля. Это делается под микроскопом со снятым корпусом. В общем, о снижении трудоёмкости изготовления речи не шло.

В таких условиях я решился лишь на разработку одной, но очень важной микросборки, которая позволила в два раза сжать основной (в количественном отношении) блок. В этом же блоке я отказался от межплатного монтажа и применил вместо него печатную плату. Были и другие новые решения, но, к сожалению, не было решений в виде БИС.

В производстве было заказано несколько образцов для различных заказчиков, но первый по времени сдачи шёл «Яхонт». Заказчик был тот же, что в ОКР «Дискрета». Поэтому я стал сопровождать именно этот первый образец. А дальше началась фантасмагория.

Для начала меня лишили «правой руки». По предложению начальника НИО-4 В. М. Чистякова Юрия К. перевели в начальники сектора и назначили главным конструктором «Модуль-И». Этот модуль с громким названием был всего лишь простеньким осциллографом – модуль индикации. Когда я пришёл к начальнику и сказал ему, что то, чем занимается Юрий сейчас, несопоставимо по сложности с индикатором, то услышал следующее:

– Под лежащий камень вода не течёт.

Я до сих пор не понимаю, неужели мои начальники не представляли себе объём работ по «Модулю-О»? Я попытался «искать правду» и пошёл к главному инженеру О.И. Щемелю. Он мне объяснил, что я «не умею дружить». Неужели ему было не понятно, что меня интересовала только работа, а не передвижение по служебной лестнице? Именно поэтому я никогда не делал попытки вступить в КПСС.

Теперь о ситуации в лаборатории. В НИЛ-43 было три сектора.

НИС-431 руководил Александр М., кандидат наук. Сектор занимался бионикой, т. е. – ничем.

НИС-432 это мой сектор.

НИС-433 руководил Анатолий П. К этому времени он уже стал доктором наук. Формально сектор должен был заниматься панорамными приёмниками, однако самое большое достижение сектора – блок повышенной сложности (по определению Анатолия), а вот ни одного панорамного приёмника они так и не сделали.

А. С. Брянцев, конечно, прекрасно знал загрузку секторов, но у него были свои соображения. Ему надоело быть простым наблюдателем чужих успехов и захотелось тоже защититься. Для этого очень неплохо было стать главным конструктором, и он им стал, когда меня сняли с главных конструкторов за «неумение дружить». Он только не собирался сам работать, а я отказался быть его заместителем и стал искать работу на стороне. Для ОКР «Модуль-О» это был этап передачи документации конструкторам. Работа носила технический характер, т. к. все черновики были уже подготовлены. Брянцев решил, что с этим справится, а дальше он видеть уже не мог – это не его уровень. В плане Брянцева и Чистякова было и не пропустить меня на повторное (по конкурсу) занятие должности начальника сектора. Для представления в Учёный совет предприятия была выдана характеристика, в которой было чётко это изложено. Характеристика – в рукописном виде, и в ней далёко не всё является правдой. Я думал, что с ней делать, когда писал эту книгу, и решил, что этой пошлости в книге не место, и поместил её на свой сайт www.opmoney.narod.ru/load/knigi с комментариями. Жалко всё же совсем потерять этот документ человеческой подлости!

Начал для себя перебирать варианты. Был слабый вариант перебраться в ИКИ (институт космических исследований) в Москву. Для этого нужно было заниматься обменом жилья на московское. Этого совсем не хотелось. Не люблю я Москву, да и нереальным был этот переезд с детьми.

Гораздо больше меня интересовали ГАПы (гибкие автоматизированные производства). Эта тема раскручивалась очень широко под лозунгом ускорения. У меня было много адресов, где этим должны были заниматься, но я не буду долго останавливаться на этом – опишу лишь один вариант.

До Анатолия П. сектором 433 руководил Борис М.. Меня он хорошо знал. Из «Вектора» ушёл на работу в организацию «Восход», которая выполняла заказы Обкома КПСС. Эта организация должна была занять видное место в разработке ГАП. Борис принял меня сначала дома, где мы определились во взаимных интересах. Потом я посетил «место работы». Это было большое помещение, где за партами сидело много молодых людей и, судя по всему, занимались обучением программированию. Я поговорил с главным и попытался выяснить, чем же они собираются заниматься. Выяснить не удалось, ответы были туманными и чувствовалось, что он и сам бы хотел это знать.

На работе я формально занимался изучением программного обеспечения ЭВМ СМ-4. Меня она интересовала потому, что была самой вероятной для использования в ГАП (если бы, конечно, не было какой-то новой разработки). Приходящие на консультацию программисты из «Каскада» были чрезвычайно удивлены происшедшими событиями. Но постепенно стала ясна беспомощность А. С. Брянцева по всем направлениям ОКР. Первый, кто забил тревогу, был главный конструктор ОКР «Яхонт» Валерий К. Меня восстановили в качестве главного конструктора ОКР «Модуль-О». Работа по образцу продолжилась, как будто ничего не случилось.

В СССР веянием перемен явилась госприёмка. В секторе ещё на ОКР «Дискрета» было отработано взаимодействие с нормоконтролем при подготовке принципиальных схем. Госприёмка сказалась на возможностях корректировки при отладке образца. Резко было ограничено число допустимых изменений на одной плате – максимум 2, иначе требовалась конструкторская переработка платы заново. К счастью, принципиальные технические решения были хорошо отработаны, а конструктора сработали практически безошибочно. Поэтому изготовление образца прошло практически без происшествий. При настройке образца у меня появился умный сотрудник Андрей Г., которого удалось заполучить из ВНИИТ с помощью Людмилы. Ещё один толковый сотрудник Андрей М. перешёл с завода. Ему я поручил новый сложный блок, предназначенный для экспресс-анализа сигналов тревог, и он с ним успешно справлялся. В помощь ему был назначен молодой, но очень активный специалист – Андрей С. Продолжал заниматься своими делами Олег П. Юрий К. настройке и сдаче образца также принял участие. «Каскад» успешно справлялся с ПО. Работа быстро наладилась.

Я продолжил работу над сбором материалов для докторской диссертации. Собственно, эту работу я активно начал ещё на объекте заказчика во время проведения испытаний образца «Дискреты». Этот комплекс обладал уникальными (и, возможно, ещё до сих пор не превзойдёнными) характеристиками. Я наметил программу проведения исследований на образце «Модуль-О» и подготовил доклад для заказчиков. Предзащита прошла в ВШ КГБ. Высшая школа произвела большое впечатление. Огромное здание с расходящимися во все стороны коридорами. Такое впечатление, что фильм «Чародеи» снимался именно здесь. Помните:

– Ну кто так строит…

У входа меня, сугубо штатского человека, одним намёком поставили согласно моему ранжиру. Входили строго по значимости. За дверями – огромный зал. У правой и левой стенки по два часовых: пара у бюста Ленина и пара у бюста Дзержинского. Высота потолка – свыше десятка метров.

Предзащита прошла гладко, всё же в портфеле – две крупные ОКР. Получил рекомендации по доработке диссертации. В сопровождении местных товарищей отправился в столовую, тоже большую, но ошеломляло другое: роспись стен художниками школы Глазунова. Особенно запомнился голый мужик, но в немецкой каске и верхом на коне.

После предзащиты в НИО-4 мне начал объяснять правила игры наш местный доктор наук Анатолий П.:

– Знаешь, Валентин. Ты, видимо, считаешь, что твоих ОКР достаточно для защиты? Нет, это совсем не главное и не обязательное. Должна быть изюминка: ты должен применить какой-нибудь оригинальный математический аппарат. А внедрение – это формальность.

Да уж, я помню, как он внедрял с помощью А.С. Брянцева. Я считаю, что такие правила игры и привели нас к тому, что Академия наук во многом потеряла свою значимость. Именно такие диванные доктора наук и писали никому не нужные диссертации, соблюдая правила игры.

Чтобы снять с себя нагрузку по секторным делам, я сначала получил Аттестат СНС (старшего научного сотрудника), утверждённый в ВАК (Высшей аттестационной комиссии). Затем перешёл на должность ведущего научного сотрудника, согласовав себе замену как начальнику сектора. Здесь я опять же получил поддержку Валерия К. Дорога к защите была открыта.

Подошло время отбытия на объект заказчика в Новосибирск. «Модуль-О» входил в состав изделия Яхонт. Надо сказать, что главный конструктор этого изделия Валерий К. заключил договор на разработку алгоритма прореживания тревог в частотных каналах обнаружителя с доктором наук Вадимом Л. Доктор наук должен был добиться в «Яхонте» достижения умеренных параметров. Я предполагаю, что эти умеренные параметры были записаны в ТЗ (техническое задание) на Яхонт по настоянию Валерия. У Вадима амбиции были гораздо больше: он вообще предлагал заменить обнаружитель на обработку в частотных каналах с помощью анализа сигналов по предложенному им Лямбда-преобразованию (Лямбда напоминала о фамилии автора). Решение о наличии сигнала выносилась после обработки коэффициентов Лямбда-преобразования. Программу разрабатывала Любовь С. из сектора Вадима.

Эта работа представлялась Вадимом как конкурентная борьба за новый вид обнаружителя. Я так не считал (не буду утомлять почему), но могу сказать заранее, что, минуя этап энергетического обнаружения, создать эффективный обнаружитель не удалось никому, и на то есть фундаментальные причины. Я уже участвовал (и не раз) в конкурентной борьбе. Я знаю её законы и не стал терять время на словесные баталии. Вместо этого был разработан блок, который должен был показать правильность последовательной обработки: сначала энергетический обнаружитель, а затем устройство прореживания сигнала, но не по сигналу частотного канала, а по наводке в виде параметров настройки приёмника для устройства экспресс-анализа сигналов тревог. В этом случае для анализа сигнала использовалась более полная информация всего сигнала, а не обрезанная информация частотного канала.

На объекте заказчика настройка аппаратуры прошла достаточно быстро. Основное время ушло на отладку программ обнаружителя и прореживателя. В обнаружителе была представлена эффектная новинка: на дисплее была представлена кривая вероятности обнаружения в зависимости от уровня сигнала непосредственно для реальной помеховой обстановки. Проверив, что эта кривая соответствует измерениям по контрольным сигналам, заказчики не стали проводить длительные испытания. А вот с прореживателем дело обстояло гораздо хуже: он не укладывался в свои указанные в ТЗ параметры. Сдача «Яхонта» была отложена, но и после доработки алгоритма нужные параметры не были достигнуты. Причиной этого явилось то, что кабинетный учёный, видимо, плохо провёл, либо вообще не проводил макетирования, но это просто недопустимо с такой подготовкой выходить на ОКР. Валерий дал прозвище их продукту – «инвалид».

Все заботы по налаживанию «инвалида» лежали на плечах Любови С. Для неё это была тема кандидатской диссертации. Девушка она была умная и симпатичная. Однажды по прилёту в Ленинград в аэропорту её встречал муж. Мне он тоже показался приятным человеком. У неё был сын. Тем более было непонятна её тяга к мужикам, может быть, правда, потому, что в ней была изрядная доля украинской крови. Я с ней проводил много времени по дороге на объект (дорога на объект теперь включала поездку на электричке) и ещё потому, что, как я уже говорил, основное время занимала отладка программного обеспечения, а дела у неё с «инвалидом» не клеились.

По программному обеспечению «Модуля-О» основная нагрузка легла на Анатолия Г. У нас оказались общие интересы, благодаря которым у меня появился спутник по посещению Театра оперы и балета. Ходила с нами в театр и Любка. Она как-то пропела после просмотра «Севильского цирюльника»:

Ни перед чем я не оробею

И будет всё, как я хочу.

Так, одно слово, изменено, а м. б., она просто не заметила? Но если честно – она меня крепко зацепила.

Однажды мы с речного вокзала отправились на теплоходе вниз по Оби на остров. Остров посреди реки, необитаемый, но с причалом. Теплоход ушёл, на острове никого, весь остров зарос облепихой. Песчаный пляж. Любка быстро разделась, пофланировала, искупалась, легла загорать. Фигура вполне, только вот грудь всё же не слишком. Я пошёл осматривать остров. Вернулись в гостиницу. Всё.

Я тоже однажды подразнил её. Сидели как-то в номере, обсуждали дела. Зашла Наташка П., сотрудница, которая помогала печатать документы, набирать тексты программ и т. д. Она только что приняла душ и была в халате без лифчика. Подошла ко мне с вопросом. Я невзначай слегка распахнул на ней халат и положил на руку её грудь (Любка такой похвастаться не могла). Наташка вздрогнула от неожиданности, но возмущаться не стала.

– Может, мне выйти? – спросила Любка.

– Нет, зачем? Не знаю, что ты подумала.

Однажды она прилетела в Новосибирск. Было заметно, что-то случилось. Оказалось, у неё умерла мать. Я проводил её до церкви. Она поставила свечку. Ещё немного походили по городу и вернулись. Через некоторое время я заболел. Она навестила меня. Посидели, поговорили, и она устроилась рядом на кровати. Мне почему-то вспомнилась похожая история из пионерского детства. В общем, ничем это не кончилось. Да я и не могу вспомнить, чтобы мы хоть раз поцеловались.

А иногда я думаю: а может быть, зря? Я же не монах и не импотент. Ну что бы плохого произошло. Я на 100% уверен, что жену и детей никогда не брошу, риска-то никакого, так что же не использовать маленькие радости вдали от дома? Скоро уж конец всему, а если честно, ответа нет.

Однажды мы с Любкой заработались на объекте и прозевали автобус на станцию. Пришлось устраиваться на ночёвку. Спали, не раздеваясь, в одной комнате на разных диванах. На следующее утро Володя Г. (из «Каскада») говорит:

– Ну, я бы так не смог. А что, если пукнуть захочется?

Я впервые увидел лесбиянок. Честно говоря, я толком не знал, кто они такие. Просто я обратил внимание на двух сотрудниц, которые при случае уединялись за стойками. Одна поджарая, вторая пухленькая, симпатичная. Первая – замкнутая, вторая общительная и, как мне показалось, гетеросексуальная. Мне было не понятно, что ей в командировке мешает познакомиться с мужиком. Я стал, проходя мимо неё, напевать:

Ундина приди, ундина приди…

Она не выдержала:

– Валентин Васильевич, ну зачем вам ундина, холодная как рыба. Вокруг столько нежных и тёплых нормальных женщин.

Я усмехнулся про себя. Но, если честно, лесбиянки мне показались более правильными, чем гомосеки, хотя без этого можно и обойтись. Если представить себе пьяную женщину, то пусть уж лучше лесбиянят.

На объект прислали очередного смотрителя – Наталью В. Поскольку не хотелось иметь недоброжелательное наблюдение, я предложил Олегу П. провести вечер с Натальей и Любкой в ресторане. Помогло, Наталья была неглупой женщиной. Ко всему прочему для Олега после этого Любка стала Любой, и это оберегло меня в дальнейшем от легкомысленных поступков.

Между тем на дворе гремела перестройка. Всё проблематичнее стало вызывать сотрудников «Каскада» в Новосибирск. Здесь опять помог Валерий. Состоялся строгий разговор с руководством «Каскада». Причина была понятна: люди были озабочены будущим. Я начал уже походить на «белую ворону», которая не понимает происходящего. Наш смотрящий на объекте К в Ленинграде Александр Б. как-то в новосибирской электричке рассказал, что его приглашают помочь в управлении кирпичным заводом. Я ему сказал, что это перспективное предложение. Удивило только, что он обратился именно ко мне. Как-то я дал комитетчикам послушать магнитофонные записи с выступлениями популярного тогда руководителя общества «Память» Дмитрия Васильева, после чего он мне сказал:

– Ну, Петров, несколько лет назад тебя бы за это расстреляли!

На самом деле это говорило лишь о том, что, несмотря на то, что я не состоял в КПСС, в честности моей никто в КГБ не сомневался.

Параллельно с нами шла проверка изделия из ЦКБ «Протон» г. Харькова – обнаружитель, где вместо многоканального частотного анализатора использовалось преобразование БПФ (быстрое преобразование Фурье). Если смотреть на перспективу, то я бы пошёл другим путём – разработкой линейкой цифровых фильтров с оптимальными характеристиками. Использование в обнаружителе БПФ – ни то ни сё, потому что БПФ используется для экономии вычислительной мощности ЭВМ, но при этом частотное разрешение довольно низкое, а нужно высокое. Кроме того, для преобразования аналогового сигнала в цифровой нужен высокоразрядный АЦП, которых тогда ещё делать не умели. Таким образом, выполнить требования ТЗ на такой технике было невозможно. Но они никаких требований и не имели, работали в своё удовольствие. Сейчас я бы тоже делал всё это в цифровом виде, но не с БПФ.

Тем не менее с помощью украинского сала и горилки они, не мучаясь, сдали свой образец. Потом, уже после развала СССР, они выпустили свой образец в серию (видел в Интернете). Уверен, что это изделие имеет характеристики на уровне радиолюбительства. А тогда мы говорили Геннадию Ю., принимавшему это изделие:

– А что вы будете делать, если Украина отделится от СССР?

Лучше бы не говорил, но я об этом вспомнил лишь потому, что уже тогда начиналось то, что потом назовут коррупцией. Кстати, вскоре группа товарищей из новосибирского УКГБ занялась продажей а/м «Волга» и неплохо себя чувствовала.

Пока оттягивалось время приёмки, я занимался исследованиями своего нового блока. Я убедился, что путь выбран верно. Даже один самый эффективный параметр давал большой коэффициент прореживания ложных тревог. Впереди могла быть интересная работа с отличным результатом. И за малые затраты.

Подошёл этап госиспытаний. Перестройка давала о себе знать. Испытания не заняли много времени. Представитель заказчика Лев З. был в восторге от кривой вероятности на дисплее. Эта кривая действительно давала объективный ответ по вероятности обнаружения при выбранном диапазоне радиосигналов и установленных параметрах обнаружителя. Заметил он и нелегальный блок прореживания, что снизило негатив от «инвалида». Работа была принята.

Когда я вернулся из командировки на «Вектор», узнал, что Андрея Г. перевели в начальники сектора по направлению одного из заказчиков. Претензий у меня к нему не было. Он успешно занимался сдачей образца «Модуль-О» по этому направлению. Конечно, правильно было бы прислать на обучение специалистов из своих секторов, но что об этом говорить, когда приближалось время бурных событий на «Векторе».

«Модуль-О» был передан на серийный выпуск в г. Воронеж. Воронежцы отказались от использования помощи нашего завода в освоении изделия. Причиной была качественная документация и наличие тестовых программ для всех конструкционных уровней – плат, блоков и всего изделия. Лучшая оценка уровня разработки.

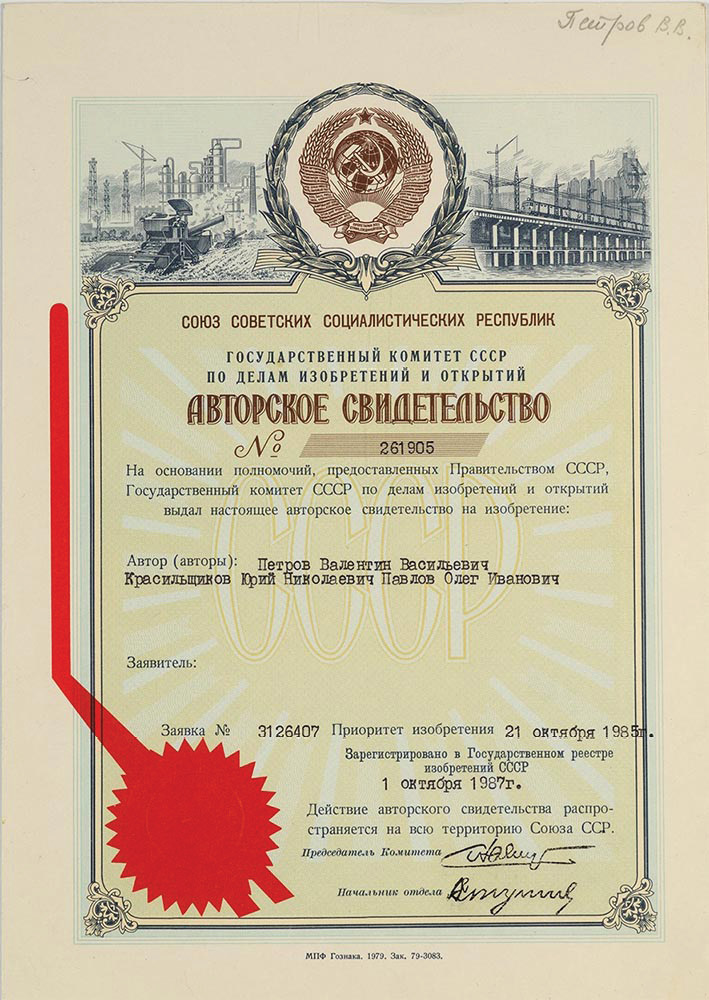

На изделие был получен патент с приоритетом от 1985 года и внедрением в 1987 году. Если внимательно изучить патент, то специалист обнаружит, что запатентовано то, что сейчас мы имеем в каждом новом компьютере – многоядерный процессор, но только реализованный не на большой интегральной схеме, а в виде блоков. Но структура та же. Если учесть, что это даёт возможность реализовать эту структуру в виде БИС, а патент имеет приоритет от 1985 года, то получим свой запатентованный национальный компьютер. Более того, если принять ту структуру команд, которая описана ранее, то у этого процессора будут ещё серьёзные преимущества, т. к. микросхема с упрощённой системой команд будет рассеивать меньше тепла, иметь более компактную структуру, что позволит поднять быстродействие и получить ту же эффективность, что и у процессора с развитой системой команд. Если это, конечно, кого-то заинтересует.

Что касается самого обнаружителя, то вырисовывалась такая схема его развития.

1. Все задачи радиоконтроля можно разделить на 2 типа:

– обнаружение известных сигналов,

– обнаружение новых сигналов.

Для обнаружения известных сигналов нужна антенная система с диаграммой селекторного типа (для выделения полезных сигналов).

Для обнаружения новых сигналов нужна антенная система с диаграммой режекторного типа (для подавления сигналов помех).

Необходимо открытие работы по созданию таких антенных систем для стационарных и передвижных комплексов.

2. Следующим звеном обнаружителя должен быть приёмник с набором фильтров с оптимальной полосой пропускания (для КВ-диапазона – 100кгц), перекрывающих весь наблюдаемый диапазон. Длительное время эти фильтры будут аналоговыми, т. к. слишком велики трудности для перевода совокупного сигнала всего диапазона в цифровой вид без создания помех преобразования.

3. Следующим звеном должно быть разделение отдельных 100 кгц-вых участков диапазона в гребёнке фильтров на частотные каналы (для КВ-диапазона – 0,5 кгц). В перспективном варианте это должны быть цифровые фильтры.

4. Следующее звено – алгоритм обнаружения, который оптимизирован уже в «Модуль-О». Сигнал тревоги должен содержать параметры настройки антенной системы и приёмника экспресс-анализа.