Полная версия

Заслужить лицо. Этюды о русской живописи XVIII века

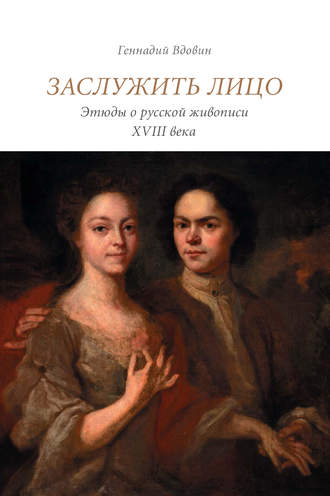

А. Матвеев

Портрет И. А. Голицына. 1728

Частное собрание, Москва

А. Матвеев

Портрет А. П. Голицыной. 1728

Частное собрание, Москва

В справедливости наблюдения Соловьева уверяет нас такая, например, работа неизвестного русского художника второй половины XVII столетия из школы Оружейной палаты, как «Портрет Андрея Бесящего (A. M. Апраксина)» (1693[?]. ГРМ), где обер-шенк Петра I, прославившийся зверскими побоями И. А. Желябужского с сыном и тем заслуживший свое прозвище, ничуть не похож ни на бешеного, ни на дерзкого, ни на «сшедшего с ума», ни на с «глузду двинувшегося», а портретист, выражая мнение заказчика и, стало быть, режима и, похоже, общества, выводя старательно надпись «Бесящий», не различает прямых и возвратных деепричастий, не дифференцирует прямого действия – «бесить» (кого? чего? что?) – и обратного, возвратного – «беситься» (как? с кем? кем? почему? отчего?)[54].

Неизвестный русский художник второй половины XVII в. из школы Оружейной палаты

Портрет Андрея Бесящего (A. M. Апраксина). 1693 (?)

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Герой «персональной» эпохи не стал, как будет происходить с людьми будущих «психологических» времен и по сию пору мучительно происходит с нами, но родился и таковым «сгодился» (характеристики других и робкие попытки автохарактеристик в XVII – первой половине XVIII в. строятся именно на константах типа «таков сызмалу был», «каков родился, таков сгодился»). Врожденные качества, т. е. свойства[55], и обусловливают персону, перво-Я, не имеющее еще личных качеств, перво-Я, для которого «свойство» и «якость» («якость – качество») – синонимы.

* * *Вполне закономерно, что русская живопись следующей эпохи (после петровской череды кратких царствований и блистательного правления Елизаветы Петровны, т. е. искусство второй четверти и середины столетия) легко забывает матвеевский портретный «платонизм» и охотно обращается к урокам «аристотелевской» линии культуры, к трудному опыту видения, толкования и оптического уразумения безвестных нам первых мастеров, к обширному багажу Л. Каравакка с его обилием многочисленных, но неглубоких кофров и сундуков, к первым достижениям «первого» русского портретиста И. Никитина, благословленного на «грандар» первым императором.

Три самых главных художника этой эпохи – Иван Вишняков (1699–1761), Алексей Антропов (1716–1795), Иван Аргунов (1729–1802) – объединены не только общим временем. За их триумвиратом стоит известная общность пути: все они в силу необходимости были и портретистами, и монументалистами, и миниатюристами, и декораторами, и иконописцами. Роднят их и многие черты стиля и творческого метода: не пройдя непосредственного обучения на Западе, они отчасти утратили тот блеск европеизма, какого достигли петровские пенсионеры. Они нередко возвращались к традициям парсуны, демонстрируя несколько простодушное и наивное тяготение к деталям: к вееру в руках портретируемой, к ордену на костюме модели, кружеву или атласной ткани наряда… Жгучий и обостренный интерес к материальному началу присутствует у каждого, но выглядит по-разному: с элегантным простодушием и не без лоска реализует его Вишняков; с почти варварской, иногда ненасытной жадностью культивирует Антропов; со сдержанной простотой любопытства работает с ним И. Аргунов.

Одной из самых больших удач Вишнякова следует признать его парные изображения детей Фермор, Сарры (1749. ГРМ) и Вильгельма (1750-е гг. ГРМ), исполненные несмотря на детский возраст моделей в традициях парадного портрета. Первый отмечен изысканной живописью, построенной на оттенках серых и серебристых тонов. Мастеровитый и четкий композиционный расчет позволяет органично вписать фигуру в рост в почти квадратное поле холста, подчеркивая контраст хрупкого тела девочки с тонкой талией и огромных фижм ее парадного, взрослого платья. Сама ситуация официального позирования и необходимость изображать из себя знатную даму вызывают у девочки смущение, чего и не скрывает приметливый, но простодушный художник. И эта, может статься, невольная и непредусмотренная правдивость придает портрету особую прелесть.

Портрет Сарры Фермор примечателен и тем, с какой легкостью использует Вишняков общеупотребимый эмблематический «словарь»: он противопоставляет хрупкую фигурку виду, открывающему панораму неба, будто затягивающегося облаками, означавшими страсти («Облаки, которые делаются от страстей и от ложных застарелых мнений, мешают нам видеть ясно то, что прямо, и то, что праведно», – полагала эпоха). Изображение же деревца воспринимается как некое трудное становление добродетели, мучительный рост нравственного начала («Добродетель, – писал автор нашумевших по всей Европе трактатов „Человек-машина" и „Человек-растение" Ламетри, – можно сравнить с деревом, о котором нисколько не заботятся, на которое еле обращают внимание и которое ищут только ради его тени, странной в том отношении, что она обыкновенно плохо соответствует отбрасывающему его телу, будучи то значительно больше, то значительно меньше, поскольку дующий спереди или сзади ветер сжимает или рассеивает ее»). Выстроенный, таким образом, на метафоре роста (и производных от нее тропах «дерева», «тени», «ветра») портрет девочки Фермор – своего рода символ открытия детства – отделяет в нем «персональный» этап от «индивидуального». Если портрет Вильгельма Фермора наследует каравакковскому «мальчику-охотнику» и предполагает не более чем репрезентацию, то изображение его сестры – уже попытка некоего «вчувствования», возможного через внимательное прочтение образного строя. Если Андрей Бесящий – скорее именно «бесящий», нежели «бесящийся», то Вильгельм Фермор не то уже «играет», не то еще «играется»… Повторимся: петровская эпоха не слишком-то различает прямые и возвратные деепричастия, не очень-то отделяет прямые и возвратные глаголы, не слишком-то дифференцирует прямое действие и обратное, возвратное. Стало быть, позднее елизаветинское время и начало екатерининского «века» начинают рефлектировать рефлексию, хотя в огромной культурной толще России эта проблема будет неторопливо решаться еще столетие с лишним[56].

И. Я. Вишняков

Портрет Вильгельма Фермер. 1750-е

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

И. Я. Вишняков

Портрет Сарры Фермер. 1749

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

В других произведениях, по крайней мере известных нам, Вишняков не развивает прорыва, достигнутого им в портретах Фермор. Его парные изображения Н. И. Тишинина (1755. РМЗ) и К. И. Тишининой (1755. РМЗ) демонстрируют крепкий профессионализм, хватку и вкус к детали. Неслучайно «реверс» мужского портрета настойчиво и простодушно сообщает, что «Партрет Николая Тишинина представляет в точном венчалном уборе который брак был в 1752-м году сентября 2 дня с Аксиньею Таребьевой…». Тем же лоском «грандара» в сочетании с почти ренессансной любовью к материальному, унаследованной, вероятно, от Луи Каравакка, у которого Вишняков и учился, отмечен и «Портрет М. С. Бегичева» (1757. МТ), где на обороте, возможно, рукой самого художника начертано: «Матвей Бегичев писа 1757 году – в натуральн рост 2 арши 7½ вершков».

Алексей Антропов, на взгляд воспитанного в нынешнем постромантическом психоцентризме зрителя, попроще и даже погрубее своего старшего коллеги. Но в творчестве этого солдатского сына, начинавшего свою карьеру слесарем и инструментальным мастером Оружейной палаты, а потом – петербургской Канцелярии от строений, заключена большая стихийная сила, витальная энергия, живучесть. Работящий, плодовитый и неутомимый, он жил долго, помимо портретописи занимаясь монументальной росписью почти всех петербургских и многих московских дворцов, трудясь в жанре «церковной стенописи», подвизаясь в оформлении празднеств, служа до конца дней надзирателем над художниками в Синоде, сочиняя и воплощая театральные декорации, держа многие годы частную школу живописи. Патриархальный облик мастера запечатлел один из его учеников, П. С. Дрождин, в «Портрете А. П. Антропова с сыном и портретом жены» (1776. ГРМ), примечательном тем, что граница «картины в картине» в нем нарочито стерта, почти растворена в «первом» картинном пространстве, что материализует память, облекает плотью воспоминание о покойной жене Антропова, впервые, после Матвеева, по праву явленное справа.

Судя по дрождинской характеристике, Антропов знает себе цену – не зря же именно он первым стал подписывать свои произведения, приняв это обыкновение за правило. И, стало быть, только он – первый в России художник, осознавший подпись как непременную составляющую мастерства, как марку, как одну из отличительных черт своего искусства. С него подпись портретиста становится сколь-нибудь общеупотребительным правилом в 1750–1760-е. Именно эти годы – лучший период искусства Антропова, когда были написаны портреты A. M. Измайловой (1759. ГТГ), Петра III (1762. ГТГ), семьи Бутурлиных (1763. ГТГ).

И. Я. Вишняков

Портрет Н. И. Тишинина. 1755

Рыбинский музей-заповедник, Рыбинск

И. Я. Вишняков

Портрет К. И. Тишининой. 1755

Рыбинский музей-заповедник, Рыбинск

П. С. Дрождин

Портрет А. П. Антропова с сыном и портретом жены. 1776

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Многие героини Антропова – статс-дамы царского двора. Все они – разрумяненные, насурьмленные, напомаженные, разодетые, украшенные, на наш вкус – толстоватые, несколько нелепые. Нетрудно увидеть за их лицами развеселый елизаветинский двор, пышные, но чуть грязноватые дворцовые интерьеры, все еще неуклюжие танцы детей недавних бояр под пристальным взглядом императрицы Елизаветы Петровны, «дщери Петровой» – набожной и куртуазной, суеверной и просвещенной, гневливой и милостивой, придирчивой и щедрой, добродушной и злопамятной, обаятельной и страшной[57].

Родившись, пусть почти три столетия спустя, в стране с центром столицы на Красной площади, увидим, что красота женских персонажей этого художника не прекрасна, а именно что красна, не сладостна, но как раз сладка в своеобычном сладострастии. Неслучайно современник живописца, поэт Александр Петрович Сумароков, в своих не лишенных тяжеловатого, барочного эротизма стихах часто уподобляет женскую красоту пище и питью, яствам и винам. То он толкует о вечности желания: «Любовь моя не цвет и вечно не увянет // Так пища никогда противною не станет» («Целестина»); то рассказывает о своей страсти, и с такой силой, что «…сопряженныя сердца грызу и ем» («Флориза»); то сетует, что «лишь едину тень руками я хватаю» («Цефиза»); то изнывает от того, что «Воображаются везде твои мне члены» («Целимена») и «Воображал себе прелестны наготы» («Констания»); то, наконец, прибегая к прозрачнейшей, еще овидиевской аллегории, называет вещи своими именами, темпераментно требуя замены оптического на гаптическое, иллюзорного – на вкусовое, обонятельного – на осязательное: «На что ж, прекрасная, друг друга нам любить? // Чтоб быть довольными невинным обхожденьем? // На улей зрение не чтится услажденьем: // На улей глядя я, терплю я только боль, // А патоки не есть неведомо доколь: // Чем буду больше я на патоку взирати // И сладости сотов глазами разбирати, // Тем буду более грудь жалом устрашать: // А в страхе патоки мне видно не вкушать…» («Алыщдалия»).

А. Антропов

Портрет A. M. Измайловой. 1759

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Барокко, особенно в его славянских редакциях, вообще свойственна цветовая, чувственная, вкусовая, едва не кулинарная метафорика, подчинявшая себе и высокое, и обыденное. Достаточно вспомнить украинского философа Григория Сковороду, наставлявшего читателя Библии: «Но пожалуй же, ражжуй первее хорошенько», ведь лишь предав и посвятив себя Господу, человек начинает «искание и жвание точныя истины», в то время как иные «многие жерут, но пред собою, не пред Господем». Следует брать примером Давида – «избранную скотину», «зверя, отрыгающего жвание»: он «все оставил – жует. А что жевал, то опять пережовует». Ведь Библию не забыли посолить, а специально не приправили и, дабы посолить «библейную пищу», нельзя «тесниться к одной с Богом солонке». Соль отыщи сам. Если бы все люди «к сему источнику принесли с собою соль и посолили его с Елисеем, вдруг бы сей напиток преобразился в вино, веселящее сердце <…> Божии слова тотчас перестали быть смертоносными и вредными, стали сладкими и целительными душам»[58].

В миру же дольнем, в обыденной жизни, прежняя древнерусская медовая сладость сливается с кулинарной, если не кондитерской, лакомостью. И это – общая черта елизаветинского барокко. Так, современник Сумарокова Иван Галеневский в оде к императрице Елизавете декларирует: «Сама натура небу красно // Велит возвесть приятну бровь: // Своим уж оком смотрит ясно, // В лучах извнутрь Петрову кровь: // Которую мы зрим в короне, // В порфире на российском троне», – и не удовольствовавшись этим, настойчиво подчеркивает: она «Лицом приятну кажет радость, // И сахарну рукой льет сладость»; в других редакциях текста она – «сладчайший простирает перст», «зрит властно, но и милостиво// прекрасным вишеньем очей», «исторгая каменья и цукаты // премногой доброты своей».

А. Антропов

Портреты семьи Бутурлиных. 1763

Государственная Третьяковская галерея, Москва

А. Антропов

Портреты семьи Бутурлиных. 1763

Государственная Третьяковская галерея, Москва

А. Антропов

Портреты семьи Бутурлиных. 1763

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Острозубое остроумие вкупе со страстью к значимой детали – а иных ведь нет и быть не может! – нерв этого времени. И портреты Антропова, все вместе, составляют пестрое зрелище эпохи не только в неизменной устойчивости их композиций и детализированной яркости, но и подчас в неожиданном решении колорита, что находит отклик в русской литературе эпохи, где, не смущаясь, прибегают к таким неожиданным прилагательным цветопередачи[59], как «краснозарный» или «желтоясный». Есть у этих холстов и еще одно общее и особое свойство: некий предметный фетишизм, некое сладострастие детали. Причем все эти детали парадоксальным образом и самодостаточны, и взаимосвязаны, подобно строфам сумароковских идиллий, где едва ли не каждое второе предложение кончается либо двоеточием, либо точкой с запятой, пребывая с контекстом в противоречиях феноменального и ноуменального, где никакой плеоназм, никакая амплификация не чрезмерны[60]. И Антропов стремится добиться полной и убедительной иллюзии в изображении: дряблой, обильно напомаженной кожи лица – у Д. И. Бутурлиной; булавки, на которой держится нагрудный знак статс-дамы с портретом императрицы, – у A. M. Измайловой; всех подробностей мундира поручика лейб-гвардии Семеновского полка, надетого на М. Д. Бутурлина… Эта возрожденческая приметливая предметность, почти «ренессансная» детализация взахлеб никак не противоречат парсунной плоскостности и застылой неподвижности, восходящим к традиции древнерусской иконописи.

В портретах Антропова непреодолимо царит оцепенение. Ему подвластны и подчинены все вещи, все фигуры, все лица, в которых он неизбежно подчеркнет влажную округлость яблока глаза, блеск и пухловекость, создавая эффект, подобный для нас старинной фотографии, где живое лицо вставлено в расписной щит. В том же портрете Бутурлиной поднятые вверх, если не вовсе задранные, удивленные брови и вытаращенные, немигающие, блестящие глаза придают лицу свойства застывшей и неподвижной маски. Такие скованные изображения, как памятник при жизни и монумент по смерти, не мыслятся во времени и пространстве, и оттого фоны у Антропова – неизменно глухие, недоработанные, без каких-либо конкретных примет и сколь-нибудь ясных свойств. Лишенные, в отличие от портретов первой трети столетия, многоголосья фонов, эти «персоны» постепенно перестают нуждаться в подпорках для самостояния, в том числе и пластических.

Как в архитектуре не столько барочный лексикон зодчества, сколько само понимание пространства и объекта в нем как неизменности веселого случая драматического бытия, выражающего зрелую барочную концепцию человека – человека на юру, человека в пространстве со снятым потолком, человека, равно готового как «в князи», так и «в грязи», – будет жить куда дольше самого стиля, так и в живописи созданный барочными живописцами идеал женской красоты окажется много долговечнее иных мод на «змеевидную» тонкость. И когда в «Запечатленном ангеле» Н. С. Лескова – одного из самых проницательных писателей, проникновенно видящих раннее Новое время России, – читаем про дискуссию старовера с никонианином о женской прелести, то понимаем, что хотя описываемые события относятся к середине XIX века, по сути, речь все еще идет о барочном и классицистическом идеалах женщины:

«…Страшно она нам не понравилась, и бог знает почему: вид у нее был какой-то оттолкновенный, даром что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая, тоненькая, как сойга, и бровеносная.

– Вам этакая красота не нравится?..

– Помилуйте, да что же в змиевидности может нравиться?..

– У вас, что же, почитается красотою, чтобы женщина на кочку была похожа?

– Кочку! – повторил, улыбнувшись и не обижаясь, рассказчик. – Для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепеньких, чтоб она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытнее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого, к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно»[61].

Все эти черты выражают зрелую барочную концепцию «человека из грязи», немыслимую без оттенка memento mori, без пусть не столь экзальтированной, как в итальянском или голландском барокко, но различимой и читаемой темы праха. Не зря же именно в это время М.Херасков настойчиво декларирует современнику в своих «Одах нравоучительных»: «Ты прежде был, и будешь прахом, // Ничто тебя не подкрепит; // Хоть кажешься вселенной страхом, // Тебя со всеми смерть сравнит».

«Портрет Петра III» (1762. ГТГ) и – большая редкость – сохранившийся эскиз к нему (1762. ГТГ) демонстрируют нам, насколько обдуманным и искренним был стилистический выбор Антропова. Отнюдь не богатырская, щуплая, на наш взгляд, едва ли не гротескная фигура императора почти не меняется в характеристиках на пути от эскиза к окончательному решению, застыв в своей странной полутанцевальной, выученной «с французского» позе. Она будто и не намеревается отвоевывать свое законное место в окружающем пространстве, над которым, судя по всему, и шла основная работа. Глухую стену интерьера на дальнем плане заменили батальным пейзажем побед русского оружия. Добавили «в поземе тверди» – и ковер стал паркетом. Исчезла «картина в картине» – портрет Петра I, отсылавший к подвигу начала века. Колонна из витой превратилась в гладкую, став из детали интерьера, «рифмующейся» с рокайльным па марионеточного Петра Федоровича, привычной и неизменной эмблемой основ порядка и устоев власти.

Многие, если не все, особенности портретного искусства Антропова сближают его творчество с тем, что впоследствии будет названо «примитивом»[62] – термином, который отнюдь не свидетельствует об отрицательных качествах, а, напротив, наделяет произведение неким своеобразием. Пусть портретам Антропова и не хватает мастеровитости, элегантности, шарма, зато в них присутствует острота (порой и прямолинейная) и правдивость характеристик (хотя и односторонняя). Ведь в его образах зрелых дам помимо некоей честности авторской воли есть и трезвый взгляд персонажей на себя, выказанный все тем же неутомимым Сумароковым: «Чтоб долго зрение и страсть твою питало, // Пригожства моего к тому еще не стало: // Я часто на себя в источники гляжу: // Великой красоты в себе не нахожу» («Амаранта»).

Антроповская жажда детали как непременная составляющая новой концепции живописи свойственна многим мастерам середины столетия. Она дает знать о себе даже в иконописи – казалось бы, самом традиционном жанре русской культуры. В иконе «Климент папа Римский и Петр Александрийский» из иконостаса Большой церкви Зимнего дворца (до 1762 г. ГЭ) братья Вельские столь увлеченно выписывают маслом детали одеяний святых, так азартно разрабатывают узловатые кисти рук, до такой степени заняты рефлексами глаз, что в созданной композиции лишними смотрятся и нимбы, и надписи-сигнатуры над плечами, а сама икона будто стремится стать жанровым полотном. (Заметим в скобках, что с началом XVIII столетия место икон в парадных интерьерах стало значительно более скромным, нежели прежде: «Что касается до изображений святых, то Е[го] В[еличество] указал, чтобы изображения Св. Николая не стояли в комнатах или при входе в дом, чтобы не было обычая, приходя в дом, сначала кланяться святому, а потом хозяину».)

Иван Аргунов – пожалуй, самый европеизированный мастер этого времени, хотя и ему присущи некоторые из тех особенностей, которые мы отмечали в творчестве Антропова, Вишнякова, Вельских. Его портреты мягче, гармонизированнее, тоньше, деликатнее. Можно даже сформулировать своего рода парадокс: крепостной по положению живописец И. П. Аргунов – «придворен» и «столичен» по уровню портретописи, поскольку благодаря своему барину, графу П. Б. Шереметеву, и эстетической впечатлительности, имел возможность вести диалог с европейскими образцами, находился, так или иначе, в культурном и профессиональном «авангарде»; Антропов же – портретист столичный по статусу – провинциален по уровню мастерства, закрепощен в ремесле, смотрит на свои модели далеко «снизу» высоко «вверх».

А. Антропов

Портрет Петра III. 1762

Государственная Третьяковская галерея, Москва

А. Антропов

Эскиз к портрету Петра III. 1762

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Модели Аргунова пребывают в более реальном движущемся времени. И вместе с тем они достаточно остро выражают свой нрав и особенности поведения. И мастер стремится дать им многоплановые характеристики. Так, на первый взгляд, в портрете К. А. Хрипунова (1757. МУО) неправильность черт лица модели, видимо, заострена. А парный портрет Хрипуновой (1757. МУО) – образ вдумчивой и спокойной женщины – лиричнее. Здесь пространственное и колористическое единство, взаимодополняющие характеристики утверждают некое нравственное единение. Пользуясь языком эпохи, следовало бы говорить о духовной, а отнюдь не внешней симметрии. «Как во всем внешнем, в облекающей человека плоти природа повсюду связала симметрию с единством и единство поместила в центр, чтобы все двоякое указывало лишь на единое, так и внутри, в душе великий закон справедливости и равновесия стал путеводной нитью для человека. И как не хотите того, чтобы с вами поступили, так и вы не поступайте с ними», – рассуждали современники, полагая, что «духу свойственна симметрия духовных сил, а каждое отклонение от симметрии – или болезнь, или слабость и лихорадка, то есть сумасбродство».