полная версия

полная версияЛекции по психологии индивидуальности

Рассмотрим, как принцип иерархичности помогает понять физиологический эксперимент и активность нейронов.

2.1. Отношение иерархичности в физиологическом эксперименте

Мы уже говорили, что теория условных рефлексов рассматривала поведение как цепочку рефлекторных актов, поэтому ученые, изучая рефлексы, считали, что изучают основу поведения.

«Основным исходным понятием у нас является декартово понятие рефлекса. Конечно, оно вполне научно, так как явление, им обозначенное, строго детерминируется. Это значит, что в тот или другой рецепторный нервный прибор ударяет тот или иной агент внешнего или внутреннего мира организма. Этот удар трансформируется в нервный процесс, в явление нервного возбуждения. Возбуждение по нервным волокнам, как по проводам, бежит в центральную нервную систему и оттуда, благодаря установленным связям, по другим проводам приносится к рабочему органу, трансформируясь в свою очередь в специфический процесс клеток этого органа. Таким образом, тот или другой агент закономерно связывается с той или другой деятельностью организма, как причина со следствием» [7. Т. 4. С. 22].

Принципиально иное толкование дал рефлексам создатель физиологии активности Н. А. Бернштейн:

«Рефлекс есть не элемент действия, а элементарное действие. Если расположить все доступные организму действия в ряд в порядке их возрастающей сложности и активности, то на том конце ряда, к которому мы отнесем наименее сложные и наименее активные, мы найдем и все рефлексы» [3. С. 71].

Встает вопрос: если не через рефлексы, то как организуется поведение? Для объяснения воспользуемся примером, построенным на основе принципиальной схемы функциональной системы П. К. Анохина [2. С. 349].

Предлагается рассмотреть иерархию (функциональных) систем организма, обеспечивающих этапы пищедобывательного поведения, например, Лисицы (рис. 26).

Этап 1. Согласно принципу активности, организм Лисицы, как Системы в целом, активен всегда, но эта общая активность всегда требует конкретного воплощения. В зависимости от потребностного состояния, общая активность организма может конкретизироваться в активность Систем низшего уровня иерархии, например: «Пища» или «Секс».

Этап 2. Потребностное состояние при наличии общей активности создает внутренние условия для актуализации (пробуждения) Систем более низкого уровня иерархии, например, «Пищи» или «Секса». Пусть в данном случае Система «Пища», получив поддержку от потребностного состояния, вытеснила «Секс», тем самым завладела «троном» управления общей активностью Лисицы. Доминирующая активность Системы «Пища» является Мотивом поведения, который направляет Лисицу на поиск пищи. Следует отметить, что сила вытесненной Системы «Секс» от этого не убавилась, а продолжает нарастать и при малейшем изменении потребностного состояния может вытеснить «конкурента» и овладеть поведением Лисицы.

Этап 3. Доминирующий Мотив, как Система, сам создает условия для актуализации Систем еще более низкого уровня иерархии (т. е. Субсистем). Эти Системы представляют собой Образы объектов удовлетворения потребности, например, «Мышь» или «Курица». Переход в доминирующее состояние одного из этих Образов задает цель поведения (по Анохину – «акцептор результатов действия»), который направляет Лисицу на поиск объекта удовлетворения потребности.

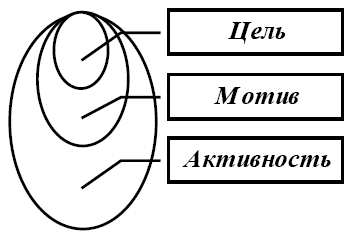

Рис. 26. Иерархическая организация активности организма при совершении поведенческого акта

Пусть в данном случае Образ «Мыши», получив поддержку от доминирующего Мотива и от состояния внешней среды (по Анохину – «обстановочной афферентации», говорящей о том, что в данной среде вероятней всего водятся мыши), вытеснил Образ «Курицы» и конкретизировал цель поведения. Когда решение принято, Лисица начинает рыскать в поисках объекта удовлетворения потребности. Образ «Мыши», как акцептор действия, начинает избирательно «высвечивать» признаки среды, ведущие к объекту поиска. Образ «Мыши» также начинает настраивать обоняние на поиск именно запахов «Мыши», при этом другие запахи вытесняются. И этот же Образ подготавливает предназначенные для поимки мыши специальные двигательные программы. Наконец, когда цель обнаружена, происходит ритуал поимки и поглощения.

Этап 4. После поглощения объекта удовлетворения потребности пищевое потребностное состояние Лисицы исчезает, и вместе с ним исчезают условия поддержания активности Системы «Пища». Далее Система «Секс», когда конкурент потерял поддержку, оттесняет Систему «Пища» с доминирующего состояния, и организм возвращается в исходное состояние, где возможно победит уже «Секс».

Рис. 27. Отношение включенности в системной иерархии

Таким образом, поведение, устремленное к определенной цели, поддерживается иерархией Систем. Следует отметить, что эта системная иерархия Активность-Мотив-Цель (рис. 27) после ее формирования очень устойчива. Устойчивость Мотива выражается в том, что когда организм охвачен поиском пищи, то встреча с объектом удовлетворения сексуальной потребности Лисом не вызовет у Лисицы сексуального желания. А устойчивость Цели выражается в том, что когда Лисица охвачена поиском Мыши, то она может с Зайцем столкнуться нос к носу – аппетит на зайчатину у нее может и возникнет, но с трудом.

По этому поводу есть такой анекдот. Петух забрался на курицу, чтобы заняться с ней любовью. Рядом стоящий грузин бросает петуху горсть зерна. Петух бросает курицу и начинает клевать зерно. Грузин поднимает руки к небу: «Вай! Вай! Господи, спаси и сохрани меня от такого голода!»

Таковы в дидактическом изложении основные моменты трактовки поведения на основе теории функциональных систем.

2.2. Иерархия в нейрональной активности

На предыдущей лекции мы выяснили, что активность нейрона означает извлечение определенной функциональной системы (или просто Системы) поведения из памяти. А прекращение активности нейрона означает, что поведенческий акт завершился достижением результата, т. е. определенного соотношения организма со средой.

«Любой спайк конкретного нейрона означает извлечение из памяти всей системы сразу» [14. С. 205].

«Существуют нейроны, специализированные относительно каждого акта дефинитивного поведения, т. е. нейроны, дающие активации исключительно в одном каком-либо акте. Например, только при захвате пищи из левой кормушки или при нажатии только на одну из педалей» [14. С. 196].

Если принцип иерархичности верен, то должны существовать нейроны, активные на протяжении нескольких поведенческих актов. И действительно, такие нейроны существуют.

«Вторую большую группу составили нейроны, дающие активации в течение нескольких актов дефинитивного поведения подряд, например, при наклоне головы и захвате пищи в кормушке, или при подходе к кормушке, или при подъеме лапы и нажатии на педаль» [14. С. 196].

Но большим доказательством принципа иерархичности в объяснении нейрональной активности было бы обнаружение синхронной активности двух нейронов у разных животных при одновременной их регистрации (физиологическая телепатия). Это означало бы, что возможен коллективный поведенческий акт, который обеспечивался надындивидуальной Метасистемой, имеющей своим субстратом два мозга одновременно. Эти данные хорошо согласовались бы с концепцией Архетипов, которую мы рассмотрим ниже.

Таким образом, принцип иерархичности имеет очень мощную эвристическую силу в организации и трактовке результатов физиологического эксперимента, а также для понимания активности нейронов.

Физиологическое резюме: здоровая активность нейрона должна иметь надындивидуальный смысл.

3. Психологический аспект

Коллективное бессознательное – еще более глубокий слой неосознаваемой психики по сравнению с «личным бессознательным». Содержанием коллективного бессознательного выступают психические элементы Архетипы, несущие в себе древнейший опыт человечества [15. С. 548].

Архетип (от грен, arche – начало, typos – форма, образец) – психический элемент коллективного бессознательного. Архетип оживает и воплощается в сознании под воздействием сильной проблемной ситуации. Проявляется в «вечных» образах литературы и искусства, в снах, в мифах, в сказках и в некоторых расстройствах психики [12. С. 33].

Другие статьи словаря: Юнг Карл [8. С. 472; 12. С. 548], аналитическая психология [8. С. 20], Архетип [8. С. 26], ассоциативный эксперимент [8. С. 28], коллективное бессознательное [8. С. 168].

Реализация принципа иерархичности в изучении душевного мира заключается в раскрытии устремленности «живых» его элементов не только в «будущее», но и «ввысь», к скрытым надындивидуальным (животным или духовным) Целям.

Фрейд «оживил» Силы «бессознательного», но признавал только индивидуальные животные Силы. Юнг сделал следующий шаг, но не в «будущее» (как Адлер), а «ввысь». Он выделил новую сферу неосознаваемой психики – «коллективное бессознательное». Животные инстинкты Юнг образно назвал «Душами» и отвел им область «личного бессознательного», а область «коллективного бессознательного» он населил животными инстинктами большего масштаба – «Духами» [15. С. 155]. Следует отметить, что Юнг, как и Фрейд, придерживался критерия биологической целесообразности в обосновании главных Сил душевного мира [16. С. 131]. Свою систему взглядов Юнг назвал «аналитическая психология» [8. С. 20].

«Аналитическая психология» соответствует принципу активности и иерархичности, но не соответствует принципу саморазвития, хотя в своих поздних работах Юнг использовал принцип целевой причинности для трактовки снов, задаваясь вопросом для чего?

3.1. Построение психологии на основе принципа иерархичности

Принцип иерархичности как реализация приоритета «метасистемного» над «субсистемным» в глубинной психологии развивался в форме перехода от фрейдизма к аналитической психологии Юнга. Аналитическая психология дала новый надындивидуальный подход к трактовке глубинных Сил душевного мира.

Искусство использовать принцип иерархичности в психологии – это умение видеть во взаимоотношении двух индивидуальностей надындивидуальную составляющую. То есть, в общении двух людей надо стремиться видеть общение их Идей или Метасуществ, к которым эти люди принадлежат, тогда многое станет ясным.

Например, вспомните роковую цепь «случайностей» в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». По-видимому, эта цепь не так уж случайна, а является результатом вражды (как сказал бы Юнг) двух Духов: Духа рода Монтекки и Духа рода Капулетти. Любовь между Ромео и Джульеттой вступает в противоречие с метасистемными отношениями вражды. Поэтому два враждующих рода, как Метасущества «коллективного бессознательного», организовали ту якобы случайную цепь событий, приведшую к кровавой развязке.

Идея «метасистемного» или надындивидуального толкования душевного мира существует еще со времен Платона, который говорил о существовании идеи Кошки, которая как некое Метасущество, пронизывает все кошачье племя. А отдельные кошки – есть лишь разнообразие несовершенных воплощений идеальной Кошки. Причем подчеркивается, что идеальная Кошка это не есть логическое обобщение, она существует реально.

«Слово «кошка» означает некоторую идеальную кошку, Кошку [в нашей терминологии Мета-кошку], созданную Богом и единственную в своем роде. Отдельные кошки разделяют природу Кошки, но более или менее несовершенно. Только благодаря этому несовершенству может быть много кошек. Идеальная кошка реальна; отдельные кошки являются лишь видимыми» (курсив мой) [9. Т. 1. С. 142].

Продолжая эти рассуждения, можно сказать, что также существует и Метасобака. Если Мета-собака враждует с Мета-кошкой, то эта вражда, как вражда глубинных Метаинстинктов, ссорит кошку с собакой. Поэтому, для того чтобы подружить конкретных кошку и собаку, надо приложить определенные усилия.

Наиболее ярким примером реализации принципа иерархичности служат «Метапсихология» Д. Андреева (мы уже приводили примеры) и концепция Архетипов К. Юнга.

Юнг в своем учении о «коллективном бессознательном» трактовал активность Архетипов именно как активность живых Метасуществ: «Научная точка зрения прозаична, ибо она называет “психологическими комплексами” существа, внушающие благоговейный страх, почитаемые как сверхъестественные и обитающие в тени первобытных лесов» [15. С. 156].

Надындивидуальный подход к явлениям душевного мира дает новый методологический подход к анализу хорошо знакомых психологических явлений: в частности, он позволяет по-новому взглянуть и на проблемы памяти.

Следуя этому подходу, Юнг доказывал, что в памяти есть область, в которой хранится опыт предшествующих поколений, образованный совокупностью Архетипов. Но мы привыкли думать, что вспомнить можно только то, что видел, но забыл. Так вот, концепция Юнга допускает возможность извлечения из памяти «архаичных образов», наполненных вполне конкретным содержанием. Эти образы можно даже нарисовать, выразить в музыке и т. п. Понять этот аспект не так просто, даже Фрейд категорически отказывался это понимать, обвиняя Юнга в оккультизме.

Мы уже говорили, что Дружба, по Аристотелю, это душа, живущая в двух телах. Если развить эту мысль, то рождение любви можно уподобить рождению Метасущества, сближающего своей активностью влюбленных и помогающего им понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. Ну а если происходит расставание, то, как поет А. Пугачева: «…расставание – это маленькая смерть». И действительно, при разрыве отношений и Он и Она испытывают переживания, подобные «маленькой смерти», говорят, что при этом даже чувствуется запах смерти.

На первой лекции мы уже предложили новую трактовку эмоциональных состояний: Ревности, Жадности, Страха, Зависти. С точки зрения принципа иерархичности их следует рассматривать как проявление Метасуществ, которые, как Звери, пожирают и цепко держатся за тех, кем овладели. Нравы этих Зверей хорошо описаны в «Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина: Ревность – «Каменный гость», Жадность – «Скупой рыцарь», Страх – «Пир во время чумы» и Зависть – «Моцарт и Сальери».

Особо следует отметить психологический аспект реализации принципа иерархичности в трактовке характера исторических личностей у Д. Андреева. В своей «Метапсихологии» он утверждал, что Метасущества влияли не только на события жизни Петра I, но даже и на черты его характера, «беспощадно подлаживая их под его историческую миссию: суровая твердость, необходимая и неизбежная в положении Петра, воплотилась в неумолимость; внутренняя свобода от авторитета – в свирепую лютость ко всяким авторитетам прошлого; прямолинейная преданность своей идее – в ненависть ко всему, что ему казалось бесполезным, т. е. чего нельзя было обратить на пользу его идее; а стихийный размах – в бесконтрольную чувственность и непомерную грубость» [1. С. 154].

Теоретическое представление об активности Метасил «коллективного бессознательного» является основой для построения метода психоанализа надындивидуального душевного мира.

3.2. О Карле Юнге

Родился 26 июля 1875 года («Лев-Кабан») в г. Базель (Швейцария), в семье лютеранского пастора. С детства Юнг был глубоко погружен в религиозные и духовные вопросы, но в двенадцать лет он отдалился от благочестия отца и родственников, поняв, что многие люди, привязываясь к церковным условностям, утрачивают возможность воспринять дух Божий как живую реальность. В молодости Юнг увлекался парапсихологией. Во время первой встречи с Фрейдом они проговорили без перерыва 13 часов. Но после многих лет творческого сотрудничества (лет 6–7) у них появились фундаментальные разногласия.

Карл ЮНГ

Юнгу не понравился пансексуализм Фрейда, а Фрейду – мифологический подход и оккультизм Юнга. В 1912 году после публикации работы Юнга «Символы трансформации» произошел его разрыв с Фрейдом. Для развития своего мифологического подхода к трактовке «коллективного бессознательного» Юнг много путешествовал: Алжир, Тунис, Сахара. Изучал индийскую, китайскую, тибетскую философию. В 1944 году в возрасте 69 лет перенес тяжелейший инфаркт, но выздоровел, и с 70 до 85 лет он много и продуктивно работал. Умер Юнг 6 июня 1961 года в возрасте 86 лет, в Цюрихе.

3.3. Главная Сила «бессознательного» и психоанализ по Юнгу

Юнг считал, что основными Силами, образующими «Ядро» душевного мира человека, являются Архетипы «коллективного бессознательного».

Архетип имеет два аспекта проявления.

Во-первых, как элемент общего информационного пространства он является Силой, влияющей на массы, но не прямо, а через «коллективное бессознательное», подчиняя индивидуальное целеполагание коллективному.

Во-вторых, Архетип рассматривается как надындивидуальный инстинкт [16. С. 131], в прошлом обеспечивавший выживание, но не отдельных организмов, а целых популяций в борьбе с другими популяциями. Поэтому «коллективное бессознательное» населяют «архаичные или первоначальные образы, т. е. всеобщие образы, существующие с древних времен» [15. С. 159].

В толковании соотношения двух сфер бессознательного Юнг явное предпочтение отдавал приоритету коллективного над личным «бессознательным», подчиняя тем самым Инстинкты (по Фрейду – Ид) – Метаинстинктам.

♦ «Ядро» душевного мира на схеме «сцена-подвал».

Главной силой «бессознательного» Юнг считал доминирующий Архетип. Символика Архетипов проявляется в мифах, фольклоре и ритуалах различных народов. Одним из важнейших Архетипов Юнг считал «Самость» (das Selbs), обеспечивающий целостность индивидуальности и предохраняющий психику от возникновения второго «Я».

Рис. 28. Пояснительная схема «сцена – подвал» для трактовки «бессознательного» по Юнгу

В толковании основных Сил, образующих «Ядро» индивидуальности, Юнг (как и Фрейд) придерживался биологического (каузального) подхода: «Содержания коллективного бессознательного не приобретаются в течение жизни одного человека, они суть прирожденные инстинкты и первобытные формы постижения – так называемые Архетипы, или идеи» [15. С. 154].

Приверженность каузальному (историческому) подходу в трактовке бессознательного Юнг выразил в словах: «Все живое представляет собой историю жизни. Даже хладнокровные продолжают sous-entendu (подспудно) жить в нас» [16. С. 29]. Поэтому Архетипы Юнга подобны Зверям, но более высокого масштаба – Метазверям.

Раскрывая содержание Архетипов, Юнг уподобляет их действиям Духов в первобытных верованиях и приводит очень точную метафору: «Души соответствуют комплексам личного бессознательного, духи – комплексам коллективного бессознательного» [15. С. 155].

Следует особо отметить отличительную особенность концепции Юнга в сравнении с Фрейдом. Фрейд рассматривал содержание «бессознательного» в основном как результат вытеснения из сознания, например, какой-либо сексуальной травмирующей сцены. Если это так, то в принципе, человек может извлечь сюжет этой сцены из «бессознательного» и воспринять ее как эпизод своей личной жизни. Скорее всего, поэтому Юнг назвал это «личным бессознательным».

Отличие сюжетов «коллективного бессознательного» от сюжетов «личного бессознательного» в том, что они не могут быть восприняты как сюжеты индивидуальной жизни, так как они хранятся в памяти всего человечества, являясь продуктами борьбы его за существование. Поэтому Юнг дает несколько иную трактовку биологического принципа «размножиться и выжить». Он делает акцент на выживании не за счет сексуальной привлекательности, а за счет пробуждения в себе надындивидуальных Метасил (например, Архетип клана, племени, этноса, суперэтноса и т. п.), дающих биологическую мощь. И такие мощные индивиды, без сомнения, получают больше шансов на выживание, даже не обладая сексуальной привлекательностью.

Если Архетипы как элементы коллективной памяти вторгаются в индивидуальное сознание, то символику вторгшегося Архетипа человек воспринимает как нечто совершенно незнакомое, загадочное, мистическое, рождающее «благоговейные страхи».

В структуре индивидуальности Архетип является своего рода надындивидуальным покровителем человеческого «Я». Хорошо, если этим покровителем окажется Архетип «Самость». Но иногда, как пишет Юнг, человеческим «Я» овладевают «адские силы»: «Изменения характера, обусловленные всплеском коллективных сил, поистине удивительны. Сдержанное и рассудительное существо может превратиться в маньяка или дикаря» [5. С. 236].

На схеме «сцена-подвал» Архетип как эволюционно старая (т. е. животный инстинкт) Метасила изображена слева от пунктирной линии (рис. 28). Ее составным элементом является элемент «личного бессознательного», в данном случае Либидо – «Л». Напомню, что слева мы изображаем животные Силы, в прошлом явно участвовавшие в борьбе за выживание.

Выделив Архетипы в качестве главных Сил «бессознательного» на основе биологического подхода (как и Фрейд, но в другой интерпретации) Юнг строит свою «мистическую» стратегию психоанализа.

♦ Психоанализ по Юнгу: искусство и сны.

Когда Архетип (архаичный образ) вторгается на «сцену» сознания, то в этом случае человек испытывает мистический «благоговейный страх», так как, образно говоря, он встречается в своем душевном мире с неведомым ему Метасуществом. Аспект «мистичности» в переживаниях является отличительной особенностью концепции Юнга от концепции Фрейда.

«Мистическую» символику творчества и сновидений Юнг рассматривал как скрытое проявление эволюционно старых Метасил.

Рассмотрим примеры трактовки произведений искусства, следуя подходу Юнга.

Будем исходить из двух, изложенных выше, аспектов активности Архетипов: 1) Архетип как элемент общего информационного пространства и

2) Архетип как «архаичный образ».

Аспект 1. Подлинное творчество Юнг трактует как действие надындивидуальных Сил. Человек при этом ощущает, что не он творит, а через него творят.

«Художественное произведение должно рассматриваться как творческое образование, свободно пользующееся всеми предварительными условиями. Его смысл и свойственные ему особенности покоятся в нем самом, а не в его внешних предусловиях; это можно было бы выразить: оно является неким существом, пользующимся человеком и его личными диспозициями, лишь как питательной средой, распоряжающимся его силами по собственным законам и создающим для себя то, что оно хочет из себя создать» [16. С. 46].

Процесс творчества Юнг трактует как действие надындивидуальных Сил, как «прорастание зерна», как «вынашивание ребенка», как активность «автономного комплекса».

«Эти произведения прямо-таки навязываются автору, его рука схвачена, а перо пишет такие вещи, которые дух обнаруживает с удивлением» [16. С. 47].

Отметим, что в этом аспекте Архетип не обязательно является «архаичным образом».

Аспект 2. Творчество трактуется Юнгом как действие не просто надындивидуальных Сил, а древних («архаичных») надындивидуальных Сил – Архетипов. Человек при этом ощущает, что через него воплощаются «архаичные образы».

Рис. 29. Картина Э. Якоби «Сеятель огня» – результат воплощения Архетипа в творчестве художника

«В чем тайна художественного воздействия. Творческий процесс, на сколько вообще мы имеем возможность за ним проследить, заключается в бессознательном оживлении Архетипа и его же развитии и оформлении до завершенного произведения» [15. С. 59].

Восхождение Архетипа переживается как особое эмоциональное состояние. «Момент, когда появляется особая мифологическая ситуация, всегда характеризуется особой эмоциональной интенсивностью; это подобно тому, как если бы в нас была затронута струна, которая никогда прежде не звучала, или же если бы в нас были развязаны силы, о существовании которых мы никогда не подозревали» [15. С. 58].

По мнению Юнга, картина Э. Якоби «Сеятель огня» является результатом воплощения Архетипа (рис. 29).