полная версия

полная версияЛекции по психологии индивидуальности

♦ Если «Джинна» опять посадить в кувшин, больной исцелится, но как это сделать?

Мы уже говорили, что Юнг, как и Фрейд, придерживался биологического критерия трактовки сферы «бессознательного», поэтому он утверждал, что «бессознательное» является источником инстинктов, «поскольку Архетипы ведь не что иное, как формы проявления инстинктов» [16. С. 131].

Если это так, то, в отличие от концепции Адлера, в концепциях Фрейда и Юнга, построенных в рамках биологического подхода, ни о каких духовных Силах «бессознательного» речи быть не может. Поэтому единственная стратегия исцеления – это адаптация животных инстинктов к существующей культуре. Фрейд эту адаптацию называл «отреагирование». Юнг этот процесс назвал «индивидуацией».

По мнению автора этих строк, подобие метода «индивидуации» методу «отреагирования» Фрейда состоит в следующем. Суть метода «отреагирования» – в адаптации биологических инстинктов к человеческой культуре. Например, если человек агрессивен, то пусть он свою агрессию направит на пользу людям, например, станет контролером в автобусе. Если у человека есть страсть подсматривать или подслушивать, то пусть он станет ученым или журналистом и опять принесет пользу людям. По Фрейду, человек должен реализовывать себя как животную индивидуальность и тем самым раскомплексовываться, освобождаясь от навязанных культурой правил поведения. А по Юнгу, человек в процессе «индивидуации» должен осмыслить себя как метаживотную индивидуальность, и тем самым устранить «мистические страхи».

Суть «индивидуации» как процесса исцеления души, образно говоря, заключается в «приручении» Архетипов «коллективного бессознательного».

В чем состоит эта идея «приручения»?

Поскольку Архетип является инстинктом (т. е. животной Силой, как и Либидо Фрейда), то его нельзя подавлять и насильственно изгонять из сферы сознания, ибо недозволенными «окольными путями» (подобно Либидо) Архетип может оказать еще большее разрушительное действие на душевный мир человека, при этом даже подавляя индивидуальную волю человека. Следовательно, единственный путь состоит в том, чтобы «договориться» с Архетипом: научиться не бояться мистических и таинственных Сил «коллективного бессознательного» и уметь интегрировать их Архетипическое содержимое в сферу сознания. Этот процесс «приручения» Юнг и назвал «индивидуацией».

Перед тем как перейти к анализу конкретных примеров, отметим, что на основе принципа саморазвития «приручение» – это не очень перспективный путь исцеления души. Архетип, являясь животной Метасилой, обладает настолько большой мощью, что ее сможет усмирить только Сила, соизмеримая с ней по масштабам, т. е. духовная Метасила (о них в лекции, посвященной личности). А попытка «индивидуации», по мнению автора этих строк, может дать обратный эффект – не человек приручит Архетип, а Архетип превратит человека в свое орудие.

♦ Но в чем выражается процесс «индивидуации», т. е. исцеления от невроза, методом «приручения» Архетипа?

Прежде всего, следует отметить специфику типа невроза пациентов Юнга. Юнг пишет, что для его пациентов, в большинстве случаев людей преклонного возраста, было характерно состояние I am stuck («Я застрял»), и страдали эти пациенты в большей степени от «бессмысленности и беспредметности своей жизни» [16. С. 76–77].

Первое условие работы с пациентом, согласно Юнгу, – это перевод пациента из обыденного индивидуального состояния сознания в надындивидуальное состояние, «дух которого ощущает историческую непрерывность» [16. С. 82]. Именно в таком состоянии пациент должен обязательно сам, а не по указке терапевта, открыть смысл мистической символики терзающих его кошмарных снов. А достигается это состояние методом медитации [8. С. 204] на символике сновидений.

Второе условие работы с пациентом – это перевод его из пассивного состояния в состояние творческой активности. Причем этот переход нельзя навязывать, терапевт должен терпеливо выжидать, когда пациент сам скажет примерно такие слова: «Знаете, если бы я был художником, то сделал бы из этого [содержания снов] картину» [16. С. 83]. Делается это для того, чтобы у пациента проснулась творческая активность, и он интуитивно сам нашел путь к исцелению, а терапевт в этом случае играл бы лишь роль консультанта.

Третье условие работы с пациентом – это организация процесса рисования того, что являлось пациентам во сне или в фантазии. Здесь очень важно помочь пациентам преодолеть барьер неумения рисовать, т. е. боязнь, что получится некрасиво. Юнг в этом случае говорил им, что главное «не в красоте, а в усердии, которое прилагают к картине» [16. С. 83].

Соблюдение этих трех условий, по мнению Юнга, превращает обыкновенное рисование в целебную процедуру. Если раньше мистические образы навязчиво владели пациентом, то в процессе рисования пациент эти образы как бы «превращает в дело собственных рук», тем самым укрощает их, а сам обретает независимость: «Пациент, изготовляя символическую картину, избавляется от жалкого душевного состояния и прибегает к этому средству всякий раз, как ему снова становится туго» [16. С. 85].

Этот целебный эффект Юнг объясняет тем, что, рисуя «мистическую» символику, пациент дает возможность рвущемуся в сознание недозволенными ходами Архетипу нарисоваться его руками. Постигая этот Архетип сознанием, человек как бы впускает его в свой душевный мир не через окно, а через дверь: тем самым устраняется оторванность человеческого «Я» от Архетипа, и в результате человек обнаруживает «нечто вечно неизвестное и чуждое – глубочайшие основы нашей души» [16. С. 86].

Процесс индивидуации или интеграции Архетипов в сознание Юнг описывает следующим образом: «Это можно сравнить с вернувшейся в первобытное сознание психикой, которая выразила себя в данных образах и тем самым получила возможность функционировать совместно с нашим, чужеродным ей сознанием. Таким образом, устраняются, т. е. находят удовлетворение, ее нарушающие сознание притязания. Я должен, однако, добавить, что сама по себе изобразительная деятельность недостаточна. Помимо нее необходимо еще интеллектуальное и эмоциональное постижение образов, благодаря которому они не только становятся понятными, но и морально интегрируются сознанием)§ 16. С. 87].

Интеграция Архетипов «коллективного бессознательного» сознанием в процессе постижения символики мистических снов или фантазий открывает человеку тот фундамент, на котором, согласно Юнгу, стоит его индивидуальное «Я». Тем самым психика обретает целостность и душевное здоровье.

Это одно из конкретных воплощений вышеупомянутого процесса «индивидуации».

♦ Почему исцеление от невроза методом «приручения» Архетипа не эффективно, хотя и дает сиюминутный целебный эффект?

На предыдущей лекции мы выяснили, что, исходя из принципа саморазвития, следует питать вниманием (рисованием) духовную сферу «бессознательного», так как именно она составляет истинный фундамент душевного мира человека.

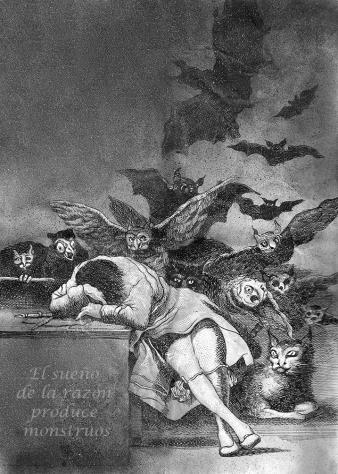

Рис. 31. Рисунок Гойя как прием ложной победы над навязчивыми видениями автора

Хотя сам Юнг предлагал, для исцеления души, рисовать страшные сны и навязчивые фантазии, этого делать не надо, ибо архаичный Маразм, который терзает душу во снах или фантазиях, борется за свое место в сознании и требует своего воплощения в рисунке. Однажды получив это воплощение, Маразм засыпает, но только на время (в этом и состоит сиюминутный эффект исцеления), чтобы, проснувшись, с еще большей силой требовать к себе внимания (рисования). Таким образом, рождается порочный круг, и художник превращается как бы в наркомана. А то облегчение, которое заметил Юнг при рисовании архаичных фантазий, подобно облегчению алкоголика, когда он пропускает рюмку водки с похмелья, с тем чтобы вечером опять напиться.

Для иллюстрации сказанного приведем пример из книги Л. Фейхтвангера, как боролся с кошмарами известный художник Франсиско Гойя.

Началось с того, что «с юных лет он изучал природу демонов и знал больше их разновидностей, чем остальные испанские художники и поэты, больше даже, чем демонологи, знатоки этого вопроса, состоящие при инквизиции» [11. С. 475]. Эта любознательность закончилась тем, что не Гойя овладел Демонами, а они овладели его душевным миром и чудились ему во сне и наяву.

«На следующую ночь к нему [Гойя] опять явились все призраки, какие он перевидал за свою богатую видениями жизнь. У них были кошачьи и собачьи морды, они пялили на него огромные свиные глаза, протягивали гигантские когти, размахивали громадными крыльями нетопыри» [11. С. 340].

Для того чтобы избавиться от демонического Маразма Гойя придумал прием, очень похожий на «индивидуацию» Юнга, т. е. прием «приручения» Архетипов методом рисования их символики: Гойя рисовал Маразм для того, чтобы обуздать его «пригвоздив к бумаге».

На рис. 31 изображена одна из картин мистических кошмаров, которые часто снились Гойя, как это было описано в книге Фейхтвангера «Гойя».

«Он рисует. Рисует себя, упавшим головой на стол и закрывшим лицо руками, а вокруг кишмя кишит ночная нечисть, зверье с кошачьими и птичьими мордами, огромные чудовища, совы, нетопыри обступают его» [11. С. 475].

Рисуя Маразм, Гойя добился, что страх перед привидениями у него прошел, но (обещанного Юнгом) исцеления с опорой на «фундамент души» не наступило. Скорее, наоборот, архаичные образы овладели им как средством самовыражения. Поэтому он оставил после себя очень много рисунков, один другого неприятнее (они есть в книге [11]).

♦ Как, исходя из принципа саморазвития, избавиться от мистических неврозов?

Надо поступать парадоксально: на Маразм отвечать благородными рисунками и поступками. Не получив энергетической поддержки, Маразм сам отстанет.

На парадоксальной технике, реализованной в веселом стиле (смеха и юмора Маразм боится), построена логотерапия В. Франкла, используемая для лечения фобий и навязчивых состояний [13. С. 338–359]. Об этом мы поговорим в лекции, посвященной Духовности, а сейчас лишь один пример.

«Муж и жена… были очень обеспокоены по поводу своего девятилетнего сына, который регулярно, каждую ночь, мочился в постели. Они обратились за советом к моему отцу и сказали ему, что они и били сына, и стыдили его, и уговаривали его, и игнорировали – все было безуспешно. Состояние становилось все хуже. Тогда мой отец сказал мальчику, что за каждую ночь, когда он намочит постель, он получит 5 центов. Мальчик немедленно пообещал сводить меня в кино и на чашку шоколада – настолько он был уверен, что скоро разбогатеет. К моменту нашей следующей встречи он заработал всего 10 центов. Моему отцу он сказал, что делал все возможное, чтобы мочиться в постели каждую ночь и заработать, таким образом, как можно больше денег, однако, к его сожалению, ничего не получилось. Он просто не мог понять этого, ведь прежде с этим у него все ладилось» [13. С. 343].

Если интерпретировать этот случай с точки зрения концепции Архетипов, можно предположить следующее. Мальчиком, по-видимому, владел страх, точнее Архетип Страха. Когда мальчик ложился спать, страх, который он испытывал, был по сути своего рода «черной» молитвой Архетипу по имени Страх (символику которого так хорошо описал А. С. Пушкин в трагедии «Пир во время чумы»). Именно поэтому Страх цепко держал управление мочеполовой системой мальчика, всякий раз обеспечивая желанный для себя результат: мокрая постель. Но как только обстоятельства изменились, и мокрая постель превратилась в радостное ожидание, то Страх совершенно потерял интерес к своему Субсуществу, и невротическое ночное недержание исчезло.

Итак, если вам нехороший человек наступит на ногу, не извинится, да еще добавит: «Сам(а) виноват! Не надо ноги расставлять!», а вы сдержитесь и промолчите, то не стоит потом заниматься «черной магией», избивая своего обидчика в своем воображении, обзывая про себя его самыми нехорошими словами, как это часто бывает у интеллигентов. Тем самым вы как бы служите черным Силам (т. е. животным Архетипам), воплощенным в этом Хаме, поэтому ему от вашей «черной магии» станет только хорошо, он даже испытает восторг от вашего гнева. А чтобы этого не произошло, надо поступать парадоксально, как в примере с мальчиком.

Таким образом, в соответствии с принципом иерархичности возникновение невроза трактуется как нарушение правила содействия низшего (sub) высшему (meta), в результате чего Силы индивидуальные начинают доминировать по отношению к надындивидуальным Метасилам, а стратегия исцеления строится как восстановление иерархической организации Сил, что дает состояние исцеляющей устремленности душевного мира «ввысь».

Принцип иерархичности в патологическом аспекте рассмотрения выступает уже не только как методологический принцип причинного анализа психических явлений, в этом случае принцип иерархичности получает значимость третьего закона душевного мира, нарушение которого влечет за собой соответствующий тип невроза по Юнгу.

Резюме: Быть устремленным ввысь – полезно для организма!

Литература

1. Андреев Д. Л. Роза мира. – М.: Прометей, 1991.

2. Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. – М.: Медицина, 1975.

3. Бернштейн Н. А. На путях к биологии активности // Вопросы философии. 1965. – № 10.

4. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: ДИДИК, 1994.

5. Карл Густав Юнг о современных мифах: Сб. трудов. – М.: Практика, 1994.

6. Краткая философская энциклопедия. – М.: Прогресс, 1994.

7. Павлов И. П. Поли. собр. соч., изд. 2, т. IV. – М.-Л., 1951.

8. Психология. Словарь. – М.: Политиздат, 1990.

9. Рассел Б. История западной психологии. – М.: МИФ, 1973.

10. Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рост. – М., 1994.

11. Фейхтвангер Л. Гойя. – М.: Правда, 1982.

12. Философский словарь. – М.: Политиздат, 1991.

13. Франки В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990.

14. Швырков В. Б. Нейрональные основы памяти // Исследование памяти. – М.: Наука, 1990. С. 193–215.

15. Юнг К. Аналитическая психология // История зарубежной психологии. Тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – С. 143–170.

16. Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М.: Прогресс, 1993.

Заключение к первой главе

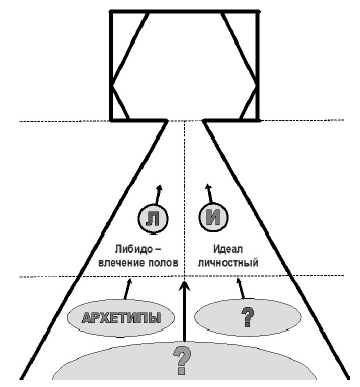

Следуя схеме (рис. 32), позвольте напомнить о главном из первой части и коротко остановиться на содержании части второй.

Сначала мы рассмотрели, как на основе идеи спонтанной организации возникла концепция «бессознательного». Исходя из трех принципов причинности как критериев трактовки сферы «бессознательного» психического, мы выделили три Силы и изобразили их на схеме «сцена-подвал»: Л – Либидо (Фрейд), «И» – «Личностный идеал» (Адлер) и Архетип (Юнг).

Подавление этих Сил мы трактовали как нарушение трех принципов причинности, в результате чего возникают три типа невроза: по Фрейду – подавление Либидо, по Адлеру- подавление Личностного идеала и по Юнгу-подавление Архетипа.

Рис. 32. Итоговая схема «сцена – подвал», как таблица Менделеева, предсказывает существование духовных Метасистем и предельной Суперсистемы системной иерархии

Из схемы видно, что три классические трактовки основных Сил «бессознательного» лишь частично удовлетворяют трем принципам причинности. В этой связи логично задать вопрос, не существует ли концепций, которые более полно удовлетворяют этим принципам, ибо сама схема (подобно таблице Менделеева) подсказывает, что должен существовать Суперархетип (знак «?», внизу), и если существуют животные надындивидуальные Силы – Архетипы, то в «духовной сфере коллективного бессознательного» должны существовать и духовные надындивидуальные Силы (знак «?», справа).

Во второй части мы начнем построение системной концепции индивидуальности с того, что, исходя из трех принципов причинности, сформулируем критерий совместимости и выделим на его основе четыре основных аспекта индивидуальности: духовность, личности, характер и темперамент. Несмотря на то что обсуждение концепций характера и темперамента не вошло в книгу, тем не менее, рассмотрение Сил, образующих духовность и личность, завершит логику трактовки («содержательных») Сил «бессознательного». Для того чтобы найти «недостающие элементы» схемы «сцена-подвал», будут рассмотрены концепции духовности В. Франкла и Д. Андреева и концепции личности Э. Шпрангера и К. Роджерса.

Часть II

Теоретические основы системной концепции индивидуальности

Если первая часть лекций была посвящена методологии, то вторая часть будет посвящена теории, ориентированной на практику. Как вы помните, в первой части, исходя из идеи спонтанной организации, мы сформулировали основные принципы системного подхода с целью анализа психологических теорий на их соответствие системному подходу. Во второй части лекций эти принципы мы применим в более конкретной области психологии – психологии индивидуальности.

Главное во второй части – это методологическое обоснование критерия совместимости как критерия выделения аспектов индивидуальности: духовности, личности, характера и темперамента.

Вторая часть начинается с вводной лекции, в которой обосновывается приоритет интегрального подхода по отношению к дифференциальному подходу. Следствием этого в психологии индивидуальности является приоритет критерия совместимости по отношению к критерию инвариантности. Четыре последующие лекции будут посвящены построению системных концепций духовности и личности. Что касается системных концепций характера и темперамента, то в пятой лекции мы обсудим, в чем состоит их идея, а более обстоятельный разговор есть в книгах, выпущенных отдельными изданиями [7, 6].

В лекциях, посвященных теории духовности и личности, особое внимание будет обращено на патологический аспект, так как он, по сути, является критерием реальности существования Сил, образующих выделенные аспекты: патология Духовности – ноогенный невроз по Франклу, патология Сил личности – «ригидность» по Роджерсу.

Цель теоретической части – понять, что системные аспекты человеческой индивидуальности: духовность, личность, характер, темперамент, образуются именно глубинными Силами «бессознательного», а душевная патология каждого из этих аспектов есть следствие нарушения здорового равновесия глубинных Сил, его образующих.

Лекция 5

Структура индивидуальности: интегральный и дифференциальный подходы

Приоритет интегрального подхода по отношению к дифференциальному в психологии индивидуальности.

Интегральный подход: отношения => типы => свойства. Из типологии межсистемных отношений строится типология систем.

Дифференциальный подход: свойства => типы => отношения. Из типологии внутрисистемных отношений строится типология систем.

В первой части воплощение идеи спонтанной организации в психологии осуществилось в форме перехода от картезианских принципов причинности (реактивности, каузальности и редукционизма) к системным принципам причинного анализа (активности, саморазвития и иерархичности). В связи с этим логично задать вопрос, а в какой форме реализовалась бы идея спонтанной организации в психологии индивидуальности?

В психологии индивидуальности переход от картезианской концепции причинности к системной концепции причинности, по мнению автора, связан с переходом от дифференциального подхода к интегральному подходу.

Философская суть интегрального подхода состоит в том, что Система проявляет свою целостность в неразрывном взаимодействии со средой, ибо целостность не выводится из взаимодействия составляющих ее элементов [18. С. 408]. Несмотря на то что все психологи с этим утверждением согласны, тем не менее, существует неявное давление картезианской концепции причинности, которая предполагает, что все-таки можно вывести свойства целого из взаимодействия его элементов.

Интегральный подход утверждает, что Силы, образующие индивидуальность, ярче высвечиваются именно на ткани межиндивидуальных отношений, и только потом становится более ясной их проекция в продуктах индивидуального творчества (музыка, живопись и пр.).

Следуя логике интегрального подхода, типологию индивидуальности предлагается выводить из типологии межиндивидуальных отношений или, другими словами, – на основе критерия совместимости. Критерий совместимости выдвигает довольно строгие требования к построению типологии индивидуальных различий: описание каждого типа должно включать описание его совместимости с другими типами (например, А совместим с В, А несовместим с С, А индифферентен к Б) по данному аспекту индивидуальности (например, по темпераменту). Если такого прогноза сделать нельзя, следовательно, типология не соответствует критерию совместимости и, следовательно, разработана вне интегрального подхода.

Структура аспектов индивидуальности, которая завершает данную лекцию, по сути, является структурой уровней совместимости между людьми. При этом совместимость может быть непосредственной и опосредованной.

Опосредованная совместимость выражается через избирательность (совместим-несовместим) к типам организации среды (музыка, живопись и т. д), в которых воплощены типы их создателей. Например, если вам не нравится мелодика стихов, то можно предположить, что вы несовместимы по стилю с автором этих стихов. Исходя из этой идеи, строится алгоритм разработки методов тестирования системных свойств индивидуальности.

Цель лекции – понять, что воплощение трех методологических принципов причинности в психологию индивидуальности дает главный критерий выделения аспектов и системных свойств индивидуальности – критерий совместимости. Структура индивидуальности, построенная в соответствии с тремя принципами причинности и с критерием совместимости, должна включать четыре аспекта: духовность, личность, характер и темперамент.

Тема собеседования – что означает совместимость в аспектах: духовности, личности, характера и темперамента.

1. Интегральный и дифференциальный подходы в психологии индивидуальности

Индивидуальность – человек, характеризуемый со стороны социально значимых отличий от других людей [15. С. 136].

Это понятие будет использоваться в самом широком смысле. Оно будет охватывать аспекты: духовности, личности, характера и темперамента, хотя в отечественной психологии это понятие, как правило, охватывает лишь динамический аспект человека и практически отождествляется только с темпераментом.

Аспект индивидуальности (от лат. aspectus – вид) – психологический уровень взаимодействия человека с другими людьми, отражающий особенности межсистемных отношений определенного этапа прошедшей и будущей эволюции живых Систем.

В системном подходе принято рассматривать, что «отдельные уровни системы обусловливают определенные аспекты ее поведения» [18. С. 409]. Если во взаимодействии одного человека с другими выделить психологические уровни, отражающие качественно различные этапы в эволюции живых систем, то эти эволюционные уровни взаимодействия и являются аспектами индивидуальности. Следует отметить, что обычно понятие «аспект» рассматривают как точку зрения на то или иное явление [8. С. 30] (в этом смысле мы говорили в лекциях о философском, физиологическом и других аспектах), но в отечественной психологии индивидуальности под аспектом понимается некий уровень проявления индивидуальности. Например, в контексте решения проблемы соотношения «биологического» и «содержательного» в человеке принято рассматривать соответственно динамический и содержательный аспекты индивидуальности.

В наших лекциях аспекты будут выделяться на основе критерия совместимости одного человека с другим. В соответствии с этим критерием Силы, образующие аспект индивидуальности, будут рассматриваться как причины совместимости человека с человеком по данному аспекту (по личности, по характеру, по темпераменту).

Системные свойства индивидуальности- это свойства, присущие Системам («живым» системам). В психологии они проявляются в избирательности взаимодействия между индивидуальностями, которая причинно обусловлена активностью глубинных Сил «бессознательного».