полная версия

полная версияЛекции по психологии индивидуальности

Метод ранних воспоминаний является главным методом открытия глубинного предназначения человека (его Судьбы), воплощенного в «Личностном идеале», и одновременно – методом его исцеления. Адлер так описывает метод ранних воспоминаний:

Адлер: «Каждое воспоминание, каким бы тривиальным оно ни казалось человеку, представляет для него что-то достопамятное. Оно говорит ему: “Вот чего ты должен ожидать” или “Вот что такое жизнь”. И вновь мы должны подчеркнуть, что само по себе событие не так важно, как тот факт, что именно это переживание настойчиво сохраняется в памяти и используется для кристаллизации того значения, которое придается жизни. Каждое воспоминание – это напоминание» (цит. по [8. С. 67]).

Но как символика ранних детских воспоминаний может быть связана с «будущим» человека? Ведь ранние воспоминания – это «прошлое».

Дело в том, что именно в возрасте 3–5 лет духовные Силы «бессознательного» в процессе индивидуальной духовной эволюции достигают пика своего пробуждения, а затем оттесняются на задний план общепринятыми целевыми установками. Но будучи оттеснены, они надолго оставляют о себе следы в памяти человека, которые, несмотря на свою нейтральность и биологическую бесполезность, почему-то ярко помнятся всю жизнь. Так вот эти нейтральные следы ранних детских воспоминаний и являются символами «Личностного идеала» человека, образованного эволюционно молодыми (духовными) Силами «бессознательного».

Именно поэтому воспоминания об этих биологически нейтральных (при этом исключаются: стрессы, конфликты, удары, падения и т. п.) символах детства являются по сути и воспоминаниями об индивидуальных духовных Силах. Поэтому ранние детские воспоминания есть «воспоминания о будущем».

Отсюда следует, что концентрация (или медитация) на ранних детских воспоминаниях должна иметь целебный эффект.

И действительно, Адлер, анализируя жизнь Ф. М. Достоевского, подметил целебный эффект от пробуждения духовных Сил в процессе воспоминаний раннего детства: «Уже отчаявшись найти контакт со своими товарищами по заключению, он [Достоевский] отрекается от своего лагеря и осмысливает все свое детство, все свое развитие и всю свою жизнь» [2. С. 275].

В результате осмысления символики сюжетов ранних воспоминаний своего детства Ф. М. Достоевский отрекается от индивидуализма («Смирись, гордый человек, и, прежде всего, сломи свою гордость…») и открывает истинный для себя Смысл своей жизни: «Вся моя любовь принадлежит народу, весь мой образ мыслей – это образ мысли всего человечества» [2. С. 276].

Мы говорили о целебном свойстве оптимизма, но так устроен душевный мир, что из устремленности в «будущее» следует устремленность «ввысь», что выражается в пробуждении у человека «общественного чувства».

Адлер пишет: «Действительное счастье возможно лишь тогда, когда человек будет осознавать, что человек, живущий для других, будет счастливее индивидуалиста, стремящегося к собственному превосходству. Особенно индивидуальная психология подчеркивает то обстоятельство, что у всех духовно несчастных, дурно воспитанных и невротических натур в детстве не было условий для развития присущего им социального чувства, и поэтому им также недостает мужества, оптимизма, уверенности в своих силах, имеющих своим непосредственным источником это чувство» [1. С. 137].

Итак, стратегия исцеления невроза, согласно Адлеру, состоит в пробуждении «Личностного идеала» методом ранних радостных воспоминаний, обладающих целебным свойством. Состояние оптимизма, которое при этом возникает, устремляет психику в «будущее», делая ее цельной (и поэтому целостной).

Устремленность в «будущее», в свою очередь, вызывает пробуждение у человека «общественного чувства» или, другими словами, устремляет психику «ввысь».

Таким образом, в соответствии с принципом саморазвития возникновение невроза трактуется как нарушение правила приоритета Сил «будущего» над Силами «прошлого», в результате чего нарушается индивидуальная духовная эволюция, а стратегия исцеления строится как восстановление нарушенного приоритета. Приоритет духовных Сил над животными переживается как состояние исцеляющей устремленности душевного мира в «будущее» и «ввысь».

Принцип саморазвития в патологическом аспекте рассмотрения выступает уже не только как методологический принцип причинного анализа психических явлений, в этом случае принцип саморазвития получает значимость второго закона душевного мира, нарушение которого влечет за собой соответствующий тип невроза по Адлеру.

Резюме: Быть оптимистом – полезно для организма!

Литература

1. Адлер А. Индивидуальная психология // История зарубежной психологии. Тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – С. 130–140.

2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1995.

3. Бёрнет Ф. Целостность организма и иммунитет. – М.: Мир, 1964.

4. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. – М., 1966.

5. Википедия. См. «Клонально-селективная теория».

6. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии. – М.: Изд-во МГУ, 1982.

7. Психология. Словарь. – М.: Политиздат, 1990.

8. Сидоренко Е. В. Экспериментальная групповая психотерапия. – С.-Пб., 1993.

9. Советская энциклопедия. – М., 1989.

10. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М.: Наука, 1987.

11. Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Личность и личностный рост. – М., 1994.

12. Философский словарь. – М.: Политиздат, 1991.

13. Швырков В. Б. Введение в объективную психологию. – М.: Изд-во ИП РАН, 1995.

14. Швырков В. Б. О единстве физиологического и психического в поведении // Психологический жури. 1981. – № 2. – С. 19–32.

15. Швырков В. Б. Основные этапы развития системно-эволюционного подхода в психофизиологии // Психологический жури. 1993 – № 3. -С. 28–37.

Лекция 4

Принцип иерархичности

Приоритет «метасистемного» над «субсистемным» в трактовке причинности душевных явлений

.

Принцип иерархичности требует поиска «метасистемной» (надиндивидуальной) причинности душевных явлений: активность «субсистемного» уровня включена по правилу содействия в «системный». Активность «системного» уровня включена по правилу содействия соответственно в «метасистемный» и т. д. Если выбрать для рассмотрения средний «системный» уровень, то влияние на него процессов уровня «метасистемного» имеет больший приоритет (влияет как причина), чем влияние «субсистемного» уровня (влияет как условие).

Психические явления должны рассматриваться с точки зрения стремления душевных Сил включить свою активность по правилу содействия в активность Метасил. Поэтому причину психических явлений следует искать в меньшей степени на «субсистемном» уровне, т. е. рассматривать их с точки зрения из чего они состоят, и в большей степени искать причину на уровне «метасистемном», т. е. искать то, чему они служат, элементом чего они являются.

Индивидуальность образуют действующие из «бессознательного» Силы «системного» уровня (по Юнгу- «личное бессознательное») и Метасилы «метасистемного» уровня (по Юнгу – «коллективное бессознательное»), при этом Метасилы должны иметь приоритет по отношению к Силам нижнего уровня иерархии, согласно принципу иерархичности.

Исходя из принципа иерархичности, целостность «Ядра» душевного мира | должна обеспечиваться активностью Метасил. Согласно Юнгу, эти Метасилы (Архетипы) следует рассматривать как живые Метасущества, пробуждение которых влечет человека к реализации Метацелей как биологических, т. е. обес-| печивающих выживание, так и небиологических, т. е. не обеспечивающих выживание, но дающих одухотворенный смысл жизни. И в том и другом случае индивидуальные Цели в целостной (здоровой) психике должны быть подчинены надиндивидуальным Метацелям.

Но у человека есть возможность выбора: служить Метацелям эволюционно старым и быть животной индивидуальностью или служить эволюционно новым духовным Метацелям – быть индивидуальностью духовной. Принцип саморазвития, о котором мы говорили на предыдущей лекции, рекомендует последнее.

Организационный подход принципа иерархичности предполагает относить Субсилы к «субсистемному» уровню, Силы – к «системному», а Метасилы – к уровню «метасистемному».

Приведем пример. Представьте себе три матрешки, вложенные друг в друга. Большая матрешка – это аналог Метасущества, сферу взаимодействия Метасуществ мы условились называть «метасистемный» уровень. Средняя матрешка – это аналог Существа, соответственно это будет «системный» уровень. И маленькая матрешка – это аналог Субсущества, это будет «субсистемный» уровень взаимодействия. Но в отличие от трех матрешек, которые вставлены друг в друга, тела системной иерархии Метасущество-Существо-Субсущество как бы растворены друг в друге. При этом активность Субсуществ включается по правилу содействия в активность Существ, а активность Существ включается по правилу содействия в активность Метасуществ и т. д.

Карл Юнг в качестве главных Сил, образующих индивидуальность человека, рассматривал животные Силы – Архетипы «коллективного бессознательного». Он их уподобил Духам далекого прошлого, причем Архетип «Самость» он считал самым главным Мета-мета-…существом. Именно животные Метасилы прошлого помогают восстановить целостность душевного мира (например, при очень сильной душевной травме), но они же (Архетипы) и подавляют затем эволюционно молодые Метасилы (Веру, Честь, Пользу, Любовь, Красоту, Истину и Справедливость), нарушая тем самым индивидуальную духовную эволюцию.

Цель лекции – понять принцип иерархичности как третий закон душевного мира, требующий рассматривать все его элементы как иерархию живых Сил.

Тема собеседования – возникновение неврозов и стратегия их исцеления в трактовке К. Юнга.

1. Философский аспект

Целостность – завершенность, цельность. Понятие возникло из факта, что «часть» не может быть понята вне целого, а целое, как учил Аристотель, больше суммы своих частей: целое не «составлено» из частей, в нем только различаются части, в каждой из которых действует целое [6. С. 506].

Система (от греч. systema – целое, соединение) – совокупность элементов, образующих определенную целостность, единство. Система проявляет свою целостность в неразрывном взаимодействии со средой, ибо целостность не выводится из взаимодействия составляющих ее элементов. Любая система может быть рассмотрена как элемент системы (точнее – метасистемы) более высокого порядка, в то время как ее элементы могут выступать в качестве систем (точнее – субсистем) более низкого порядка. К наиболее сложным типам относятся живые системы [12. С. 408].

Другие статьи словаря: детерминизм системный [8. С. 97], холизм [12. С. 507].

1.1. Метасистема и субсистема являются живыми Системами

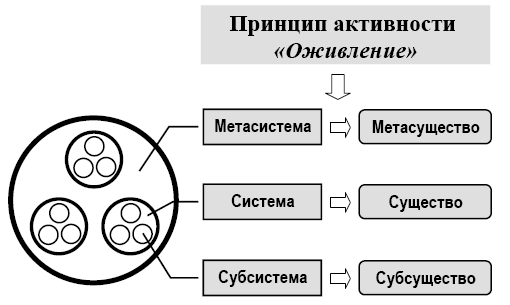

То, что человек включен в метасистемы и состоит из субсистем – достаточно понятно [12. С. 408]. Но для реализации принципа иерархичности следует осуществить процедуру «оживления», т. е. показать, что Метасистемы и Субсистемы удовлетворяют принципу активности и, как следствие, принципу саморазвития. Следовательно, они являются живыми, соответственно Метасуществами и Субсуществами. На рис. 25 «процедура оживления» символически изображена стрелой «У», исходящей от принципа активности.

Рис. 25. «Оживление» иерархии систем, исходя из принципа активности

Триада Метасистема, Система и Субсистема имеет аналоги. Например, Л. Н. Гумилев пользовался триадой «субэтнос», «этнос» и «суперэтнос» [4. С. 128–149].

Субэтносы – большие группы людей, обладающие резкими поведенческими отличиями. Среди русских, например, это поморы, старообрядцы, сибиряки (чалдоны), казаки, столичные интеллигенты и т. п. Этносы с более близкими стереотипами поведения создают огромные этнические коалиции – суперэтносы, которые в истории обычно именуются «культурами», «цивилизациями», «мирами» [4. С. 128–149].

♦ Примеры живой Метасистемы.

Для «оживления» метасистемного уровня приведем примеры из книги Даниила Андреева «Роза мира», идеи которой во многом сходны с «Монадологией» Лейбница, ибо под монадой Андреев понимает «первичную, неделимую, бессмертную, духовную единицу» (см. «монада» в [1. С. 274]).

Принцип активности у Андреева реализуется в том, что исторические события он трактует как взаимодействие живых Метасуществ, например, взаимодействие государств он рассматривает как борьбу Уицраоров – «могущественных, разумных, крайне хищных существ» [1. С. 274].

Принцип саморазвития у Андреева реализуется в том, что при анализе исторических событий он прямо задает вопрос «зачем?» («для чего?») и отстаивает эффективность телеологического (целевого) подхода к раскрытию их смысла: «Но метаисторику нет надобности суживать свои возможности до границ, очерченных каузальным подходом. Для него – с крутизны вопроса «зачем?» – тоже открывается море, но не фантазии, а второй действительности. Никаким фетишем он каузальность считать не намерен и ко многим проблемам подходит с другой стороны, именно – телеологической» [1. С. 153].

Для иллюстрации телеологического подхода приведем несколько фрагментов трактовки «тайного исторического смысла» из биографии Петра I.

С учетом его будущей исторической миссии, к которой его готовили «метаисторические силы», в частности Метасущество российской государственности по имени «Жругр» (все названия у Андреева условные), события трактуются следующим образом:

«Будущему реформатору понадобится величайшая независимость ума, привычка к отсутствию авторитетов и самостоятельному мышлению. И вот ни в детстве, ни в отрочестве не допускается в его окружение ни один человек, по своим интеллектуальным и волевым качествам способный хотя бы на время подменить в мальчике самостоятельную умственную работу слепым доверием авторитету» [1. С. 153].

«На смену боярству ему придется находить талантливых разночинцев, вместо стрелецкого войска создать – неизвестно как и откуда – новую армию, отвечающую потребностям грядущих дней. И вот товарищами его игр в Преображенском оказываются мальчишки из простонародья, смышленые, преданные и смелые: ядро будущей гвардии» [1. С. 153].

Принцип иерархичности у Андреева реализуется следующим образом – говоря о Петре I он пишет: «Если бы этими условиями был окружен обыкновенный, т. е. никакими метаисторическими силами не выпестованный ребенок, ничего исключительного из него все-таки не получилось бы» [1. С. 153].

В заключение отметим, что людей, подобных Петру I, являющихся выразителями «интересов» Метасуществ, Л. Н. Гумилев называет пассионариями. Один из ключевых признаков пассионариев состоит в том, что «пассионарный импульс поведения превышает величину импульса самосохранения» [4. С. 607], или, другими словами, человек готов отдать жизнь служению Идеи.

В дальнейшем мы покажем, что Метасилы Даниила Андреева во многом подобны действию Архетипов «коллективного бессознательного» К. Юнга. Однако «метапсихология» Андреева не ограничивается животными Силами «прошлого» (как у Юнга). Использование Андреевым телеологического подхода (как и у Адлера) логически требует рассмотрения Метасил духовных, и Андреев дополняет сферу метаисторических сил Метасилами духовными, например, Яросвет – «народоводитель российской метакультуры» [1. С. 275].

♦ Примеры живой Субсистемы.

Для «оживления» субсистемного уровня воспользуемся идеями трактовки заболевания в восточной медицине и одним из важнейших положений теории функциональных систем, суть которой в том, что организм состоит не из органов, а из функциональных систем.

В настоящее время эффективность метода акупунктуры не вызывает сомнений. Однако восточная и западная медицина дают свои теоретические объяснения этому методу. «Восток» трактует болезнь как нарушение равновесия между двумя «полярными силами» Ян и Инь в органах организма. «Запад» выдвигает свои теоретические объяснения: энергоканальное, рефлекторное, анатомическое, электрофизиологическое и др. Авторская точка зрения состоит в том, что наиболее перспективным мостом между «Востоком» и «Западом» является теория функциональных систем П. К. Анохина.

П. К. Анохин утверждал, что организм состоит не из органов, а из функциональных систем, поэтому развитие организма это не органогенез, а системогенез [2. С. 277]. Здоровье организма обеспечивается гармонией межсистемных отношений, а болезнь – нарушение этой гармонии, поэтому не органы следует лечить, а восстанавливать гармонию межсистемных отношений, тогда орган сам исцелится.

Активность функциональных систем охватывает весь организм, все органы, но «центр ее активности» сосредоточен в каком-либо одном органе. В этом смысле восточные названия «меридиан печени» или «меридиан желудка» это, скорее всего, названия функциональных систем с центром активности в печени или желудке.

Если активность функциональных систем на основе принципа иерархичности уподобить активности Субсуществ, которые теснят друг друга (согласно принципу активности), то становится понятным известное правило восточной медицины «мать-дитя». Правило состоит в том, что если функциональная система – «дитя» подавлено, то возможная причина его подавления – чрезмерная активность функциональной системы «матери». В акупунктуре «дитя» можно прямо активировать возбуждающим методом. Но гармонию межсистемных отношений можно восстановить, подавляя (тормозным методом) избыток активности «матери», тогда «дитя» само (согласно принципу активности) активируется.

Образно говоря, функциональная система подобна живому Субсуществу. Поэтому, если у человека болит печень, нельзя говорить: «Ах, эта проклятая печень», ибо функциональная система «печень» все понимает, в той мере, в какой нас понимают наши домашние животные или растения. А поскольку мы выяснили, что принцип активности требует не подавлять (не ругать) «зверей», независимо от того, где они существуют- в вашем доме или в вашем «бессознательном», то аналогичным образом следует относиться и к функциональным системам организма для того, чтобы сохранить здоровые межсистемные отношения.

Таким образом, согласно принципу активности, Вселенная является живой Системой: согласно принципу саморазвития, она имеет цель – «Предустановленную гармонию», а с позиции принципа иерархичности Вселенная состоит из иерархически организованных Систем.

1.2. О методологии иерархически организованных Систем

Принцип иерархичности в системном подходе является организационным аспектом причинного анализа. Его определение в системных терминах имеет следующий вид:

Принцип иерархичности постулирует приоритет «метасистемного» над «субсистемным» в трактовке причинности системных явлений – причина поведения системы находится на «метасистемном» уровне (греч. meta – над, после), а уровень «субсистемный» (лат. sub – под) играет роль субусловий, вносящих лишь специфику включения активности Системы в метасистемную активность.

♦ Если «субсистемное» влияет как субусловие на «метасистемное», а причина находится на «метасистемном» уровне, то это третий признак живой Системы.

Напомним первый признак: «внешнее» влияет как условие на «внутреннее», а причина – во «внутреннем». И второй признак: «прошлое» влияет как предусловие на «будущее», а причина – в «будущем».

Когда причина поведения Системы находится на «метасистемном» уровне, а уровень «субсистемный» играет роль субусловий, вносящих лишь специфику включения активности Системы в метасистемную активность, то отношение между уровнями следует трактовать по правилу содействия: активность Субсистем содействует активности Систем, а активность Систем содействует активности Метасистем. Следует особо подчеркнуть правило «живого» изоморфизма (подобия) системной иерархии, т. е. Субсистема и Метасистема должны быть, так же как и Система, «живыми».

В трактовке Лейбница организация Вселенной представлена в виде иерархии различных монад – простых (неорганические тела и растения), душ (животные), духов (человек) и высшей монады – «Предустановленной гармонии», являющейся первомонадой, а все другие монады – ее излучения [6. С. 239].

Редукционный подход (редукционизм) противоположен принципу иерархичности. Он, наоборот, постулирует приоритет sub над meta и утверждает возможность полного сведения высших явлений к низшим, основополагающим [12. С. 387, 485].

♦ В чем особенность причинного анализа на основе принципа иерархичности?

Лейбниц, в изложении философа Рассела, приводит пример. Представим, что человеческое тело состоит из монад, но есть одна господствующая монада и изменения в человеческом теле происходят ради господствующей монады. А это значит, когда, например, монада движения двигает руку, то цель, которой служит это движение, находится в господствующей монаде [9. Т. 2. С. 101].

Таким образом, живая Вселенная является вершиной организации системной иерархии, поэтому специфика причинного анализа на основе принципа иерархичности выражается формулой: «субсистемное» влияет как субусловие на «системное», а причина исходит из «метасистемного» уровня. Приоритет «метасистемного» уровня над «субсистемным» – это очень сильное методологическое положение, которое по сути является положением о приоритете высокоорганизованной материи над низкоорганизованной.

Философское резюме: все живое стремится от простого к сложному, а все остальное – наоборот.

2. Физиологический аспект

Принцип иерархичности, как реализация приоритета «метасистемного» над «субсистемным», развивался как переход физиологии аналитической к физиологии системной. В результате этого перехода «аналитический эксперимент» уступал место системному эксперименту.

Как мы уже говорили во второй лекции (о принципе активности), в «аналитическом эксперименте» разрушаются «системные процессы», а поскольку в организме надиндивидуальная активность каждого элемента (например, нейрона) направлена еще и «ввысь» (образуя эти «системные процессы»), то с разрушением «системных процессов» в «аналитическом эксперименте» теряется как бы высший надындивидуальный смысл активности элемента, и с этой утратой сама индивидуальная активность элемента становится ненормальной (патологической).

В физиологии активности Н. А. Бернштейна идея иерархичности иллюстрируется таким случаем. Во время Великой Отечественной войны, раненного в голову бойца после лечения признали негодным к строевой, так как он не мог поднять руку выше определенного уровня. Но однажды, когда боец выходил из медицинского кабинета, врач вдруг крикнул ему: «Вы шапку забыли!». И вот больной в «забывчивости» вдруг поднял руку за шапкой намного выше того уровня, который только что не мог преодолеть. Первая реакция врача: «Симулянт! Трибунал!». Представьте себе состояние больного, который опять пытается поднять руку до уровня шапки и у него не получается.

Но нашлись умные люди, которые спасли бойца. Выяснилось, что задание просто поднять руку и задание поднять руку для того, чтобы взять предмет, при внешнем сходстве траектории движения обеспечивается разными психофизиологическими уровнями движений. Поэтому по причине повреждения уровня «подними» первую задачу боец выполнить не мог, а вторую смог, ибо уровень «подними для» у него был здоров. Вот эта частица «для», образно говоря, и давала поврежденному уровню надындивидуальный смысл. В дальнейшем Бернштейн, используя это явление, разработал методы развития поврежденного уровня через включение психофизиологических механизмов неповрежденного уровня.

В теории функциональных систем 77. К. Анохина рассмотрение «иерархии систем» осуществляется с точки зрения иерархии целей, ибо функциональная система активна вплоть до достижения результата или цели [2. С. 44].

Соотношение со средой современных организмов представляет собой иерархию функциональных систем, усложнявшуюся в процессе эволюции. В основе поведения – активного соотношения организма со средой – лежат качественно специфические системные процессы или процессы организации элементов в систему; поведение целенаправленно, так как направляется опережающим отражением действительности [8. С. 435].