полная версия

полная версияЛекции по психологии индивидуальности

Свойство, согласно философскому словарю, – это «сторона предмета, обусловливающая его различие или сходство с другими предметами и проявляющаяся во взаимодействии с ними» [18. С. 401]. Поскольку системный подход (основанный на ИСО) рассматривает концепцию «бессознательного» как теоретическую основу трактовки Сил, образующих индивидуальность, то в рамках концепции «бессознательного» свойство, по сути, есть «измерение» доминирования сравнительной активности глубинных Сил «бессознательного» (в рамках определенного аспекта индивидуальности, например, темперамента). А измерение это можно осуществить только через анализ непосредственного или опосредованного межсистемного взаимодействия (дальше будут приведены примеры).

1.1. Дифференциальный подход

Дифференциальный подход: от свойств к типам, от типов к межсистемным отношениям. Он соответствует картезианской (Р. Декарта) концепции причинного анализа: свойство (внутрисистемное отношение) выступает в качестве причины (основания) типологии систем, а типология систем, в свою очередь, выступает в качестве причины (основания) для типологии межсистемных отношений.

Дифференциальный подход основан на картезианской концепции причинности, предполагающей возможность выведения параметров «целого» из взаимодействия составляющих его элементов. Хотя в системном подходе подчеркивается, что свойства «целого» проявляются только во взаимодействии с ему подобным «целым».

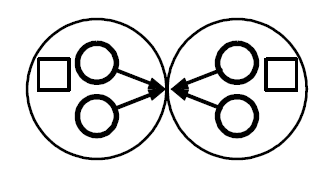

В психологии индивидуальности дифференциальный подход означает поиск стабильных («базальных») параметров на основе критерия инвариантности: по времени, по пространству и по состояниям. На схеме (рис. 33) этот подход представлен двумя невзаимодействующими как «целое с целым» системами, поэтому системные свойства (они изображены пунктирными кружочками) не видны, а видны только несистемные свойства (они изображены квадратиками).

Рис. 33. Дифференциальный подход. Свойства целого (системные свойства – кружочки) не видны. Видны только несистемные свойства (квадратики). => Критерий инвариантности

Античным примером дифференциального подхода является трактовка темперамента по Гиппократу: типология темперамента выводится из внутрисистемных отношений – из пропорции четырех «соков».

Даже названия темпераментов: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик, говорят о том, что причина образования типа темперамента заключается в соотношении четырех «соков» (античный аналог «базальных параметров»). Следовательно, влияя на причину, т. е. манипулируя соотношением «соков», можно было бы менять тип темперамента. Но это далеко не так.

Подобный подход осуществлял физиолог И. П. Павлов, предполагавший найти природные основы темперамента и объяснить тем самым причины возникновения четырех «картин поведения» темперамента. В качестве «базальных параметров» объяснения природы темперамента Павлов использовал не «соки», как Гиппократ, а основные свойства нервной системы (НС) [14].

Гиппократ (ок. 460–370 до н. э.)

Следует отметить одну особенность концепции Павлова. Имея три «измерения» нервной системы (сила-слабость, уравновешенность-неуравновешенность, подвижность-инертность), Павлов имел возможность методом комбинации свойств «открыть» восемь типов темпераментов, тем не менее, он, преклоняясь перед «греческим гением» Гиппократом, сохранил только четыре типа темперамента. При этом свойства НС он рассматривал все-таки не как причины темперамента, а как физиологические признаки четырех классических типов темперамента.

Подход Павлова нельзя назвать интегральным подходом, так как он ничего не говорит о происхождении четырех «картин поведения» из межсистемных отношений. Но его подход нельзя назвать и дифференциальным, так как картины поведения не сводятся к набору «базальных» свойств НС, но лишь распознаются через них.

Несмотря на то что четыре «картины поведения» И. П. Павлов считал первичными, а свойства НС вторичными, тем не менее, его последователи все-таки рассматривали свойства НС как причины происхождения четырех типов темперамента. В этой связи следует отдать должное основателю отечественной дифференциальной психофизиологии Б. М. Теплову, который в одной из своих последних работ специально указывает на ошибку отождествления темперамента как «картины поведения» с типом высшей нервной деятельности (ВНД). Теплов подчеркивает, что тип ВНД действительно определяется свойствами НС, но тип темперамента как целостную «картину поведения» следует определять все-таки психологическими методами [17. С. 25].

Ярким примером дифференциального подхода может служить подход В. Д. Небылицина. Он исходил из двух положений: «Толковать индивидуальность от свойств к типам» и «Изучать свойства нервной системы вместо определения типов» [13. С. 297].

Идея такого подхода, с точки зрения естественных наук (т. е. картезианского подхода), вполне корректна: абстрагироваться от обилия психологических типологий и все усилия направить на выявление именно «базальных» свойств НС. «Базальные свойства» – свойства, инвариантные по отношению к времени, пространству, состоянию и т. п. Имея набор таких свойств, мы имели бы, говоря языком линейной алгебры, К-мерный базис в К-мерном пространстве. Множество индивидуальностей в этом пространстве были бы представлены множеством точек, а если эти точки образовали бы в нем области скопления («кластеры»), то осталось бы только сосчитать, сколько таких «кластеров», и проблема типологии темперамента была бы решена.

Дифференциальный подход В. Д. Небылицина по логике причинного анализа не отличается как от античного подхода, так и от современного подхода естественных наук, базирующегося на принципах реактивности, каузальности и редукционизма.

По мнению основателя системного подхода Л. Берталанфи, эти принципы оказываются недостаточными для развития даже естественных наук, поэтому возникло новое методологическое направление, именуемое системный подход, ориентированное на изучение открытых систем, обладающих свойством стремления к негэнтропии или, другими словами, к более организованному состоянию [3].

Как видно из сравнительного анализа классических и системных принципов причинности, при переходе от классических к системным меняется направление причинного анализа. Поэтому в подходе к выделению свойств индивидуальности, который мы назвали интегральным (его можно назвать системным), так же изменяется цепочка причинности в построении типологии Систем.

1.2. Интегральный подход

Интегральный подход: от межсистемных отношений к типам и от типов к системным свойствам. Он соответствует системной концепции причинного анализа: межсистемные отношения выступают в качестве причины для типологии систем, а типология выступает в качестве причины для выделения свойств (внутрисистемных отношений).

Интегральный подход основан на системной концепции причинности и прямо следует из принципа иерархичности: параметры индивидуальности принципиально некорректно выделять (измерять) без анализа межиндивидуальных (как «целое» с «целым») отношений, в противном случае системные свойства индивидуальности не проявляются.

Исчезновение системных свойств подобно исчезновению системных физиологических процессов (или «процессов души») в экспериментах на препарированных (почти умерщвленных) животных: «Первый вопрос, который здесь возникает, – это вопрос о проявлениях системных процессов, специфичных только для целостного поведения и отсутствующих в условиях дезинтеграции: под наркозом, у препаратов и вообще во всех случаях, когда отсутствует целостный поведенческий акт – и, следовательно, отсутствует психика» [20. С. 18].

В психологии индивидуальности этот подход означает поиск эффективных прогностических признаков по результирующему критерию (критерию совместимости) взаимодействия «целого с целым». На пояснительной схеме (рис. 34) дифференциальный подход представлен двумя взаимодействующими как «целое с целым» системами, поэтому свойства целого или системные свойства (они изображены яркими кружочками) ярко видны на фоне несистемных свойств (квадратики) и именно они являются причиной межсистемной совместимости.

Рис. 34. Интегральный подход. Свойства целого (системные свойства – кружочки) видны в контексте взаимодействия «целого» с «целым». => Системные свойства должны предсказывать особенности межсистемных отношений. => Критерий совместимости

Критерий инвариантности при интегральном подходе вторичен, то есть, только после того, как выделены системные свойства, к ним можно предъявлять требования инвариантности: по времени, по пространству и по состояниям.

Античным примером интегрального подхода является концепция Эмпедокла о четырех «корнях» (стихиях): «огонь», «воздух», «вода» и «земля», где межсистемные отношения- «дружба» и «вражда»– выступают в качестве причины типологии, что следует даже из названия стихий: «огонь» О «воздух» порождают «дружбу», «огонь» О «вода» порождают «вражду» и т. п. [16. Т. 1. С. 74].

Эмпедокл (ок. 487–424 до н. э.)

Подобный подход отстаивал И. Кант, толковавший типы темперамента в контексте межиндивидуальных отношений, причем свойства он рассматривал не как причины типологии, а как «удобное толкование» (как признаки) проявлений четырех темпераментов: «А», «В», «С», «D» [5. С. 152].

Кант, говоря о «свойствах крови», которые он рассматривал как главные из «телесных движущих причин», утверждал, что телесные свойства (свойства крови) выступают лишь как содействующие причины (т. е. как условия, но не причины) для темпераментов, а причину происхождения темпераментов он «приписывал только душе».

Следуя идее Канта, можно сказать, что истинные причины типов темперамента слабо проецируются в свойствах крови, но выразительно проецируются в межсистемных отношениях. Именно поэтому Кант, говоря о темпераментах, сделал особый акцент на отношениях совместимости между темпераментами, в которых проявляются глубинные Силы, его образующие («А», «В», «С», «Б»), следовательно, и его системные свойства. Причем главным критерием таких свойств, по логике интегрального подхода, должен стать критерий прогноза на совместимость отношений по темпераменту.

Примером современного интегрального подхода может служить концепция М. Люшера [12]. Он возрождает системную терминологию темперамента, говоря о красном («огонь»), желтом («воздух»), синем («вода») и зеленом («земля») стилях поведения человека, которые проявляются и измеряются в избирательных отношениях как к стилям (темпераментам) других людей, так и к стилям организации среды (в данном случае к цветам).

В отечественной психологии идея интегрального подхода, по нашему мнению, возникла в психологии отношений А. Ф. Лазурского [10]. При описании критериев классификации типов он говорит о двух подходах – эндопсихическом (аналог дифференциального) и экзопсихическом (аналог интегрального), – отдавая предпочтение последнему: «Индивидуальность человека определяется не только своеобразием его эндопсихических черт, вроде особенностей памяти, воображения и т. и., но в не меньшей мере и его отношением к окружающим явлениям, тем, как каждый человек реагирует на те или иные объекты, что он любит и ненавидит, чем интересуется и к чему равнодушен, т. е., согласно нашей терминологии, экзо-психическим проявлениям» [10. С. 182].

Идея Лазурского об экзогенном подходе к типологии человеческой индивидуальности получила дальнейшее развитие у его последователей (В. И. Мясищев, Б. Г. Ананьев и Б. Ф. Ломов). Б. Ф. Ломов, разрабатывая психологию общения, вводит, наряду с известным отношением «субъект-объект», другое не менее важное отношение человеческого бытия «субъект-субъект(ы)». При этом он подчеркивает, что «…Специфика общения в отличие от любых других видов взаимодействия как раз и состоит в том, что в нем, прежде всего, проявляются психические качества людей. О психических явлениях мы судим на основании анализа не только деятельности и ее продуктов, но и общения» [11. С. 262].

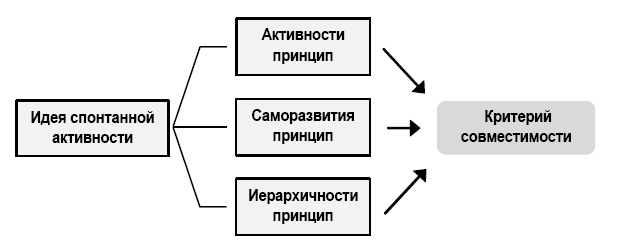

Рис. 35. Схема реализации идеи спонтанной активности в психологии индивидуальности

Таким образом, если дифференциальный подход предполагает, что общение есть частный вид деятельности, то интегральный подход настаивает на том, что деятельность есть частный вид (опосредованного) общения.

Результатом применения интегрального подхода является выделение системных свойств, которые обнаруживаются только в контексте межсистемных отношений.

Мы выяснили, что если выделение базальных свойств индивидуальности строится на основании классического критерия инвариантности (по отношению к времени, пространству, уровню сознания и т. и), то критерий выделения системных свойств должен строиться исходя из анализа межсистемных отношений. Если в первом приближении взять самый простой вид отношений «Дружбы»-«Вражды» (по Эмпедоклу), то критерием выделения системных свойств индивидуальности должен стать критерий совместимости.

Это означает (рис. 35), что теоретические модели определения системных свойств индивидуальности должны быть методологически валидны трем принципам причинности, а эмпирические модели (наряду с теоретической валидностью) должны быть валидны критерию совместимости.

2. Структура индивидуальности на основе интегрального подхода

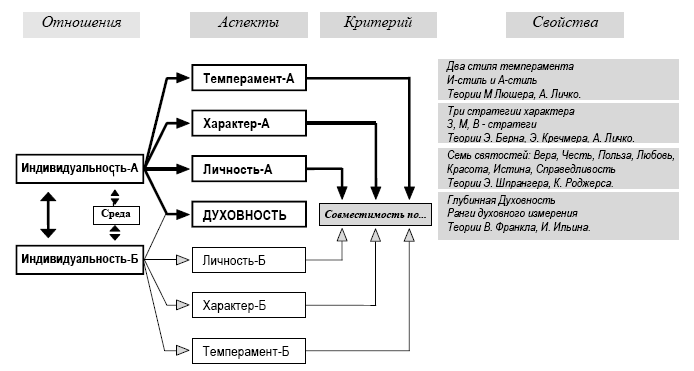

Структура индивидуальности изображена на рис. 36. Схема состоит из четырех «вертикалей»: Отношения, Аспекты, Критерий и Свойства.

Рис. 36. Структура индивидуальности по критерию совместимости

Отношения между (двумя) индивидуальностями являются исходным моментом построения структуры индивидуальности. Как указано выше, отношения могут быть непосредственными (общение) и опосредованными (деятельность) через среду. Следовательно, Силы, образующие аспекты индивидуальности, в первую очередь проявляются в избирательности отношений с другими индивидуальностями и только во вторую очередь проявляются в избирательности отношений с типами среды, созданными другими людьми.

Критерий совместимости является вторым моментом реализации интегрального подхода. Он конкретизирует – что мы подразумеваем под термином «избирательность». Он также выдвигает определенное требование к выделению аспектов индивидуальности, состоящее в том, что каждый аспект есть, по сути, аспект совместимости между людьми. Другими словами – типология темперамента, характера или личности должна быть, прежде всего, типологией совместимости.

Аспекты индивидуальности должны быть образованы Силами, удовлетворяющими трем принципам причинности и критерию совместимости. Мы выделяем четыре аспекта: духовность, личность, характер и темперамент.

Свойства системные – есть результат активности глубинных Сил «бессознательного». Следовательно, «измерение» активности глубинной Силы (в непосредственном или опосредованном межсистемном взаимодействии) по сути и есть измерение системного свойства индивидуальности. Под заголовком «свойства» перечислены основные концепции, которые являются теоретической основой выделения системных свойств индивидуальности: четыре Стиля темперамента, три Стратегии характера, семь Святостей личности и Духовность как основная Сила «бессознательного».

2.1. Критерий совместимости – основа выделения аспектов индивидуальности при интегральном подходе

Три принципа причинности выдвигают определенные требования построения системной концепции индивидуальности.

В соответствии с принципом активности каждый аспект индивидуальности (темперамент, характер, личность, духовность) должен быть образован глубинными Силами «бессознательного». Чтобы подчеркнуть это, термины Сила и Система будем писать с большой буквы (подчеркивая тем самым глубинную активность этих Сил и Систем).

В соответствии с принципом саморазвития Силы, образующие аспект, должны отражать эволюционный этап развития человека, причем предшествующий этап должен быть предусловием развития последующего этапа.

В соответствии с принципом иерархичности Силы, образующие аспект, должны быть организованы иерархически, т. е. по правилу содействия низшего уровня организации высшему.

В отечественной психологии доминирующую роль в выделении аспектов индивидуальности играет, как мы уже отметили ранее, критерий выделения содержательных и формально-динамических аспектов (Б. М. Теплов и В. Д. Небылицин).

При всем уважении к исторической роли этого критерия следует признать, что он не соответствует принципам причинности системного подхода, хотя он сыграл важную роль в решении проблемы влияния наследственности и среды на человека: влияние наследственности охватило все «формально-динамическое», а «содержательное» стало рассматриваться как результат влияния окружающей среды.

Это несоответствие выглядит особенно наглядно, если рассмотреть его с позиций принципа саморазвития. Как сказано выше, этот принцип требует, чтобы каждый аспект индивидуальности отражал этап развития эволюции. Но поскольку в эволюции нельзя выделить, так сказать, формально-динамический и содержательный этапы, этот критерий не соответствует системной концепции причинности.

Как выделять аспекты индивидуальности, удовлетворяющие трем принципам причинности? По мнению автора, наиболее адекватна системной концепции причинности концепция «трех душ» Аристотеля.

Аристотель предлагал выделять в индивидуальности три аспекта: «растительную», «животную» и «разумную душу».

Он говорил, что аспекты проявления души (индивидуальности) образуют эволюционный ряд. «Вегетативная («питающая») функция души специфична для растений, чувствующая и движущая функции – для животных, разумная – для человека. Высшие функции возникают на основе низших, поэтому функции души представляют собой уровни ее эволюции» [15. С. 25].

А. Ф. Лазурский, разрабатывая критерии для классификации отношений индивидуальности к среде, базируясь на принципе «активного приспособления личности к окружающей среде» [10. С. 180], также использует идею эволюционного подхода. Он вводит три «последовательно возвышающихся уровня», отражающих «степень духовного развития каждой отдельной человеческой личности» (под термином «личность», в контексте нашего изложения, подразумевается индивидуальность).

Несмотря на древнее происхождение, концепция «трех душ» соответствует трем принципам причинности. И это не случайно, так как Аристотель в диалоге с Платоном, «оживив» материю, стал, по сути, античным автором идеи спонтанной организации.

В концепции причинности Аристотеля уже присутствовали и принцип активности: Эйдос – аналог «живого» активного элемента; и принцип саморазвития: учение об «энтелехии» – аналог современной телеологии (три души отражают этапы эволюции); и принцип иерархичности: Аристотель отстаивал приоритет целого над частью.

Не случайно и другое совпадение. Лейбниц, как мы уже отметили, тоже сформулировал три принципа причинности и, описывая иерархию монад, он также выделяет (подобно Аристотелю) три аспекта и добавляет четвертый: минералы и растения – как бы спящие монады, животные – дремлющие монады, люди – бодрствующие монады и «предустановленная Гармония» является высшей монадой [8. С. 239].

Для разработки структуры индивидуальности, исходя из системных принципов причинности, предлагается выделять не три, а четыре аспекта, которые отражают эволюцию живых систем не только в прошлом, но и в будущем.

2.2. Структура индивидуальности на основе критерия совместимости

Исходя из идей Аристотеля и Лейбница, предлагаемая структура индивидуальности включает четыре аспекта. Теперь необходимо обосновать, что выделенные аспекты индивидуальности удовлетворяют трем принципам причинности и критерию совместимости (на схеме рис. 36 – «совместимость по…»).

♦ Аспекту темперамента соответствует «растительная душа»

Силы, образующие темперамент, задают стиль общения человека и проявляются в избирательном отношении к стилям других Систем [6].

Принцип активности требует, чтобы темперамент был образован глубинными Силами «бессознательного». Этому критерию удовлетворяет концепция К. Юнга о двух Архетипах «коллективного бессознательного» Анимус и Анима [21. С. 145]. В соответствии с принципом иерархичности Архетип Анимус (мужской стиль по Адлеру) включает в себя «красный» и «желтый» Стили поведения (в терминологии Люшера), а Архетип Анима (женский стиль по Адлеру) включает в себя «синий» и «зеленый» Стили поведения. Исходя из этой иерархии, мы имеем четыре стиля поведения, и в дальнейшем мы покажем, что проявление их подобно четырем классическим типам темперамента. Если исходить из принципа саморазвития, Силы темперамента отражают растительный этап эволюции человека и являются предусловием развития Сил животных. Хотя Юнг прямо не говорил, что архетипы Анимус и Анима образуют основу темперамента, но поскольку они относятся к до животной стадии эволюции, то, в соответствии с принципом саморазвития, их следует отнести к Силам «растительной Души», т. е. к Силам, образующим темперамент.

Дисгармония Сил темперамента влечет за собой, согласно Юнгу и Адлеру, два типа акцентуации темперамента: истерию («Красную» и «Желтую» по Люшеру) и астению («Синюю» и «Зеленую» по Люшеру).

Силы, образующие аспект темперамента, отражают биологический («растительный») этап межсистемных отношений в эволюции живых Систем. В пользу этого предположения говорит наличие патологического аспекта темперамента, возникающего как следствие дисгармонии его образующих Сил.

Патологическими исходами темперамента, вследствие дисгармонии Сил его образующих, являются: истерия и психастения.

Юнг объяснял причины возникновения «экстраверсии» и «интроверсии» действием самых глубинных Архетипов: Анимус и Анима. С другой стороны, истерию Юнг трактовал как следствие преобладания экстравертированной установки: «Как мне кажется, истерия наиболее распространенный невроз экстравертированного типа» [21. С. 209]. Психастению Юнг трактовал как преобладание установки интровертированной: «…психастения, болезнь, которая характеризуется, с одной стороны, большой чувствительностью, а с другой – большой истощаемостью и хроническим утомлением» [21. С. 218].

Отсюда следует, что истерия возникает как доминирование архетипа Анимус, а астения – архетипа Анима. Подобную идею в трактовке истерии и астении высказывал и Адлер: истерию он трактовал как преобладание мужской установки (в основном у женщин) [1. С. 163–210], а неврастению – как преобладание женской установки (в основном у мужчин), которая выражается в женской мягкости, абулии (чаще всего при так называемой неврастении) [1. С. 217].

Итак, если Анимус доминирует у женщин, то возникает истеричный стиль поведения, как у людоедки Эллочки (из «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова); если Анима доминирует у мужчин, то возникает астеничный стиль поведения, как у Васисуалия Лоханкина (из «Золотого теленка» тех же авторов).

♦ Аспекту характера соответствует «животная душа».

Силы, образующие характер, задают стратегию развития человека и проявляются в избирательном отношении к стратегиям других Систем [7].

Принцип активности требует, чтобы характер был образован глубинными Силами «бессознательного». Этому критерию удовлетворяет концепция Э. Берна о трех эгосостояниях: «Взрослый», «Родитель», «Ребенок» [2]. В его концепции, по нашему мнению, наиболее выразительно представлен интегральный подход, о котором мы говорили выше: особенности взаимодействия трех эгосостояний Берн раскрывает именно через общение (двух) людей. Важнейшим положением концепции эгосостояний является положение о «переключении» или переходе активности от одного эгосостояния к другому. Это позволяет сделать предположение, что три эгосостояния выражают собой активность трех глубинных Сил (принцип активности), отражающих животный этап развития эволюции (принцип саморазвития).