полная версия

полная версияКапитал. Том третий

101

Здесь-то и выступает путаница, состоящая в том, что «деньгами» является и то и другое: и вклад как требование на платёж со стороны банкира, и депонированные деньги в руках банкира. Банкир Туэлс, давая показания перед банковской комиссией 1857 г., приводит следующий пример: «Я начинаю своё дело с 10 000 фунтов стерлингов. На 5 000 ф. ст. я покупаю товары и отправляю их на свой склад. Остальные 5 000 ф. ст. в виде вклада я помещаю у банкира, чтобы пользоваться ими по мере надобности. Но я всё-таки рассматриваю всю сумму как мой капитал, хотя из неё 5 000 ф. ст. находятся в форме вклада или денег (4528)». Отсюда возникают следующие занятные дебаты: «4531. Следовательно, вы передали ваши 5 000 ф. ст. в банкнотах кому-то другому? – Да. – 4532. Тогда этот другой имеет вклад в 5 000 фунтов стерлингов? – Да, конечно. – 4533. Но и вы имеете вклад в 5 000 фунтов стерлингов? – Совершенно верно. – 4534. Он имеет 5 000 ф. ст. деньгами, и вы имеете 5 000 ф. ст. деньгами? – Да. – 4535. Но в конце концов это только деньги? – Нет». – Путаница происходит здесь отчасти по следующей причине: A, который депонировал 5 000 ф. ст., может выписывать на них требования, распоряжаться ими совершенно так же, как если бы эти деньги находились ещё у него. В этом смысле они функционируют для него как потенциальные деньги. Но каждый раз, когда он пользуется ими, он pro tanto [соответственно] уменьшает сумму своего вклада. Если он берёт из банка действительные деньги, причём его деньги уже отданы в новую ссуду, то ему платят не его собственными деньгами, но деньгами, вложенными в банк кем-либо другим. Если он уплачивает B долг чеком на своего банкира, причём B вкладывает этот чек у своего банкира, и банкир вкладчика A также имеет чек на банкира вкладчика B, так что оба банкира только обмениваются чеками, то деньги, вложенные A, дважды выполнили денежную функцию: во-первых, в руках того, кто получил деньги, вложенные A, и, во-вторых, в руках самого A. Другая функция состояла в погашении долговых требований (долговое требование A на своего банкира и долговое требование последнего на банкира B) без посредничества денег. Здесь вклад дважды функционирует как деньги, именно один раз как действительные деньги и другой раз – как право на получение денег. Простое право на получение денег может замещать деньги лишь путём взаимного погашения долговых требований.

102

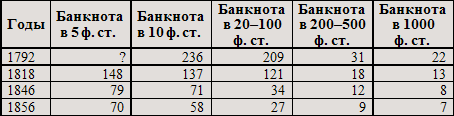

Среднее число дней, в течение которых находилась в обращении банкнота:

(Подсчёты кассира Английского банка Маршалла в «Report on Bank Acts», 1857, part II, Appendix, p. 300–301

103

На общем собрании акционеров Union Bank of London 17 января 1894 г. председатель г-н Ричи сообщил, что Английский банк повысил в 1893 г. учётную ставку с 2½% (в июле) до 3 % и 4 % (в августе) и затем, так как он, несмотря на это, потерял в течение 4 недель целые 4½ млн. ф. ст. золотом, повысил ещё до 5 %, после чего золото стало притекать обратно, и банковая учётная ставка в сентябре была понижена до 4 %, а в октябре до 3 %. Но эта банковая учётная ставка не была признана на рынке. «Когда банковая учётная ставка была 5 %, рыночная ставка была 3½%, а ставка для денег 2½%; когда банковая учётная ставка упала до 4 %, учётный процент был 23/8 % и денежная ставка 1¾% когда банковая учётная ставка стала 3 %, учётная ставка была 1½%, денежная ставка немного ниже» («Daily News», 18 января 1894 года). – Ф. Э.

104

К. Маркс. «К критике политической экономии». Берлин, 1859, стр. 150 и далее [см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, том 13, стр. 154–165].

105

Как подействовало это на денежный рынок, видно из следующего показания Ньюмарча: «1509. К концу 1853 г. среди публики имели место серьёзные опасения; в сентябре Английский банк трижды, раз за разом, повышал учётную ставку… В первых числах октября обнаружились значительное беспокойство и паника среди публики. Эти опасения и это беспокойство были большей частью устранены к концу ноября и почти совершенно исчезли с прибытием 5 000 000 ф. ст. благородного металла из Австралии. То же самое повторилось осенью 1854 г., когда – в октябре и ноябре – поступило почти 6 000 000 ф. ст. благородного металла. То же самое повторилось осенью 1855 г., – как известно, это был период возбуждения и беспокойства, – в связи с поступлением в течение сентября, октября и ноября около 8 000 000 ф. ст. благородного металла; в конце 1856 г. мы видим опять то же самое. Одним словом, я вполне мог бы сослаться на опыт почти каждого члена комиссии в подтверждение того, что мы привыкли при каждом финансовом затруднении видеть естественное и радикальное средство помощи в прибытии корабля с золотом» [B. A. 1857].

106

По Ньюмарчу, отлив золота за границу может вызываться троякого рода причинами, а именно: 1) причинами чисто коммерческого характера, то есть вследствие превышения ввоза над вывозом, как это было между 1836 и 1844 гг. и затем снова в 1847 г. главным образом вследствие большого ввоза хлеба; 2) необходимостью создать средства для вложения английского капитала за границей, как например в 1857 г., и для строительства железных дорог в Индии; и 3) безвозвратными расходами за границей, как например в 1853 и 1854 гг. для военных целей на Востоке.

107

1918. Ньюмарч. «Если вы возьмёте Индию и Китай вместе, если вы примете во внимание обороты между Индией и Австралией и ещё более важные обороты между Китаем и Соединёнными Штатами, – а в этих случаях сделки являются трёхсторонними и окончательные расчёты совершаются при нашем посредничестве… – тогда окажется правильным, что торговый баланс был не только против Англии, но также против Франции и Соединённых Штатов» (B. A. 1857).

108

См., например, комичный ответ Уэгелина [B. A. 1857], который говорит, что отлив 5 миллионов золота означает уменьшение капитала на ту же сумму, и старается объяснить этим такие явления, которые не наступают при бесконечно более крупном повышении цен или обесценении, расширении или сокращении действительного промышленного капитала. Не менее комичной является, с другой стороны, попытка толковать эти явления как непосредственные симптомы расширения или сокращения массы реального капитала (рассматриваемого со стороны его вещественных элементов).

109

Ньюмарч (B. A. 1857): «1364. Металлический запас Английского банка есть в действительности центральный запас, или центральное металлическое сокровище, на основе которого строится вся деловая жизнь страны. Это, так сказать, ось, вокруг которой вращается вся деловая жизнь страны; все другие банки в стране рассматривают Английский банк как центральное сокровище, или резервуар, из которого им приходится черпать свои запасы звонкой монеты, и влияние заграничного вексельного курса отражается всегда как раз на этом сокровище и этом резервуаре».

110

«Таким образом практически оба они, и Тук и Лойд, для устранения чрезмерного спроса на золото… прибегли бы к своевременному ограничению кредита путём повышения процентной ставки и уменьшения ссуд капитала… Только Лойд создаёт своими иллюзиями… тяжёлые и даже опасные» (законодательные) «ограничения и предписания» («Economist», (11 декабря] 1847 г., стр. 1418).

111

«Вы совершенно согласны с тем, что для изменения спроса на золото не существует иного пути, кроме повышения процентной ставки? – Чапмен» (компаньон крупной маклерской фирмы Оверенд, Гёрни и K°}: «Да, таково моё мнение. Если запас нашего золота упадёт до известного пункта, то мы лучше всего сделаем, если тотчас же ударим в набат и заявим: мы катимся под гору, а если кто-нибудь хочет отсылать золото за границу, пусть делает это на свой собственный риск» (B. A. 1857, № 5057).

112

«Процент, взимаемый в ломбардах, становится таким чрезмерным вследствие частых залогов и выкупов в течение одного и того же месяца или залогов одного предмета с целью выкупить другой, получив при этом небольшую разницу деньгами. В Лондоне имеется 240 зарегистрированных ломбардов и в провинции приблизительно 1 450… Вложенный ими в дело капитал исчисляется примерно в 1 миллион; он оборачивается по крайней мере три раза в год, принося в среднем каждый раз 33½%; таким образом низшие классы Англии ежегодно уплачивают 1 миллион за временную ссуду в 1 миллион, не считая потери вещей, не выкупленных в срок» (J. D. Tuckett. «A History of the Past and Present State of the Labouring Population». Vol. I, London, 1846, p. 114.

113

Даже в названиях своих трудов {398} они указывали как на основную свою цель «на общее благосостояние землевладельцев, большое повышение стоимости земли, освобождение знати, мелкого дворянства и т. п. от налогов, увеличение их годовых доходов» и т. д. Потерпели бы, по их словам, только ростовщики, эти злейшие враги нации, причинившие дворянству и йоменам 148 больше вреда, чем это могло бы сделать нашествие французской армии.

114

«Так, например, ещё Карл II английский должен был уплачивать „золотых дел мастерам“» (предшественникам банкиров) «огромные ростовщические проценты и лаж, 20–30 %. Столь выгодное дело побуждало „золотых дел мастеров“ давать королю всё новые и новые ссуды, предвосхищать все поступления от налогов, забирать в качестве обеспечения любые парламентские субсидии, как только они будут сделаны, а также соперничать между собой в покупке и принятии в залог векселей, чеков и налоговых документов, так что фактически все государственные доходы проходили через их руки» (John Francis. «History of the Bank of England». Third edition, vol. I, London, [1848] p. 31). «Учреждение Банка уже раньше предлагалось несколько раз. Наконец, оно стало необходимым» (там же, стр. 38). «Банк был нужен уже для одного того, чтобы дать возможность эксплуатируемому ростовщиками правительству получать деньги по сносным процентам под обеспечение парламентских субсидий» (там же, стр. 59–60).

115

При переработке рукописи Маркс, несомненно, сильно изменил бы это место. Оно навеяно ролью экс-сен-симонистов, которую они играли при Второй империи во Франции, где – как раз в то время, когда Маркс писал эти строки, – кредитные фантазии этой школы, долженствующие спасти мир, реализовались по иронии истории в виде спекуляции неслыханного дотоле размаха. Впоследствии Маркс говорил о гении и энциклопедическом уме Сен-Симона исключительно с восторгом. Если последний в своих ранних произведениях игнорировал противоположность между буржуазией и едва нарождавшимся тогда во Франции пролетариатом, если он причислял часть буржуазии, занятую производством, к travailleurs, то это соответствует воззрению Фурье, стремившегося примирить капитал и труд, и объясняется экономическим и политическим положением тогдашней Франции. Если Оуэн в этом пункте был более глубоким, то лишь потому, что он жил в другой обстановке, в период промышленной революции и уже сильно обострившихся классовых противоположностей. – Ф. Э.

116

Карл Маркс. «Нищета философии». Брюссель и Париж, 1847 [См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, том 4, стр. 65–185]. – Карл Маркс. «К критике политической экономии», стр. 64 [см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2. том 13, стр. 70].

117

Ничего не может быть комичнее рассуждений Гегеля о частной земельной собственности. Человек как личность должен сделать действительной свою волю как душу внешней природы, и потому должен взять во владение эту природу как свою частную собственность. Если таково определение «личности», – человека как личности, – то отсюда следует, что каждый человек должен быть земельным собственником, чтобы осуществить себя как личность. Свободная частная собственность на землю – факт совсем недавнего происхождения – есть, по Гегелю, не определённое общественное отношение, а отношение человека как личности к «природе», абсолютное право человека на присвоение всех вещей (Hegel. «Grundlinien der Philosophie des Rechts». Berlin, 1840, S. 79). Ясно во всяком случае, что отдельная личность посредством одной только своей «воли» не может утвердить себя как собственника вопреки чужой воле, которая также желает воплотиться в том же самом клочке земля. Тут необходимы вещи совершенно иного порядка, чем добрая воля. Далее, абсолютно невозможно усмотреть, где полагает «личность» границу осуществления своей воли, реализуется ли бытие этой воли в целой стране или, быть может, необходима целая группа стран, чтобы путём присвоения их «манифестировать верховность моей воли по отношению к вещам». Здесь Гегель попадает в совершенный тупик. «Вступление во владение есть нечто спорадическое. Я не могу вступить во владение чем-то бо́льшим, чем то, к чему я прикасаюсь своим телом. Но из этого получается второе следствие, а именно, что внешние предметы имеют более широкое протяжение, чем то, которое я могу охватить. Вступая таким образом во владение каким-нибудь предметом, я нахожу, что с ним находится в связи также и нечто другое. Я осуществляю вступление во владение посредством руки, но сфера последней может быть расширена» (стр. 90–91). Но с этим «другим» всегда находится в соединении ещё что-нибудь другое, и таким образом исчезают пределы, в которых моя воля, как душа, должна излиться в землю. «Когда я владею чем-нибудь, рассудок тотчас же приходит к заключению, что моим является не только непосредственно владеемое, но и связанное с ним. Здесь должно делать свои постановления положительное право, ибо из понятия нельзя ничего больше выводить» (стр. 91). Это – в высшей степени наивное признание со стороны «понятия»; оно доказывает, что понятие, которое уже с самого начала заблуждается, считая абсолютным вполне определённое и принадлежащее буржуазному обществу юридическое представление о земельной собственности, вообще «ничего» не понимает в действительном характере этой земельной собственности. Вместе с тем здесь заключается признание, что с изменением потребностей общественного, то есть экономического, развития «положительное право» может и должно изменять свои постановления.

118

Совершенно консервативные агрохимики, как например, Джонстон, признают, что частная собственность повсюду создаёт для действительно рационального земледелия непреодолимые препятствия {399}. То же признают и авторы, являющиеся защитниками ex professo монополии частной собственности на землю, как, например, г-н Шарль Конт в двухтомной работе [ «Traité de la propriété». Tome I. Paris, 1834, p. 228), имеющей своей специальной целью защиту частной собственности. «Никакой народ», – говорит он, – «не может достигнуть той степени благосостояния и силы, которая соответствует его природе, если только каждая часть питающей его земли не получит назначения, наиболее согласного с общим интересом. Чтобы обеспечить широкое развитие его богатств, необходимо, чтобы по возможности единая и, самое главное, просвещённая воля взяла на себя распоряжение каждым отдельным участком его территории и добилась того, чтобы каждый участок служил для процветания всех остальных. Но существование такой воли… оказалось бы несовместимым с разделением земли на частные земельные участки… и с предоставленной всякому владельцу возможностью почти абсолютно по своему усмотрению распоряжаться своим имуществом». – Джонстон, Конт и др., встречаясь с противоречием собственности и рационального применения агрономии, обращают внимание лишь на необходимость возделывать землю данной страны как одно целое. Но и зависимость культуры отдельных земледельческих продуктов от колебания рыночных цен, и постоянное изменение этой культуры при таких колебаниях цен, и весь дух капиталистического производства, направленный на непосредственную, возможно быструю денежную выгоду, противоречат агрикультуре, которая должна обеспечить совокупность постоянных жизненных условий сменяющихся человеческих поколений. Яркий пример этого даёт лесное хозяйство, которое лишь в тех случаях ведётся до некоторой степени в соответствии с общественными интересами, когда лес не составляет частной собственности, а находится в ведении государства.

119

Карл Маркс. «Нищета философии». Брюссель и Париж, 1847 [см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, том 4, стр. 176]. Там я провожу различие между terre-matière [земля-материя] и terre-capital [земля-капитал]. «Одним только новым вложением капиталов в участки земли, уже превращённые в средства производства, люди увеличивают землю-капитал без всякого увеличения материи земли, то есть пространства земли… Но земля-капитал не более вечна, чем всякий другой капитал… Земля-капитал есть основной капитал, но основной капитал так же изнашивается, как и оборотные капиталы».

120

Я говорю «может», потому что при известных обстоятельствах этот процент регулируется законом земельной ренты и потому, например в случае конкуренции новых земель, обладающих бо́льшим естественным плодородием, может исчезнуть.

121

См. Джемс Андерсон и Кэри {400}.

122

См. Anti-Corn-Law Prize-Essays {401}. Тем не менее хлебные законы всё же поддерживали цены на искусственно повышенном уровне. Это благоприятствовало лучшим фермерским хозяйствам. Они выигрывали от застоя, в котором запретительные пошлины держали подавляющую массу фермеров, уповавших – имея для этого основания или нет, дело другое, – на исключительную среднюю цену.

123

John Ch. Morton. «On the Forces used in Agriculture». Доклад, прочитанный в лондонском Обществе искусств и ремёсел 172 в 1859 г., основан на подлинных документах, полученных примерно от 100 арендаторов 12 шотландских и 35 английских графств.

124

См. о добавочной прибыли «An Inquiry into those Principles, respecting the Nature of Demand and the Necessity of Consumption, lately advocated by Mr. Malthus». London, 1821 (против Мальтуса).

125

{Быстро расширяющееся возделывание таких прерий и степных земель как раз превратило в последнее время нашумевшее положение Мальтуса о том, что «население давит на средства существования» {402}, в предмет детского смеха и в противоположность этому вызвало жалобы аграриев на то, что земледелие, а вместе с тем и Германия погибнут, если насильственными мерами не устранить жизненных средств, которые давят на население. Но обработка этих степей, прерий, пампасов, льяносов и т. д. едва лишь начинается; поэтому её революционизирующее влияние на европейское сельское хозяйство будет со временем несравненно ощутительнее, чем оно было до сих пор. – Ф. Э.}

126

В вышеприведённых таблицах от IVa до IVd пришлось исправить сквозную погрешность в расчётах. Правда, эта погрешность не меняла теоретических положений, выведенных из данных таблиц, но порой приводила к невероятным количественным показателям производства в расчёте на акр. Но и это по существу не имеет значения. Во всех топографических картах берут значительно больший масштаб для вертикалей, чем для горизонталей. Тому же, кто всё-таки чувствует себя уязвлённым в своих аграрных чувствах, предоставляется умножить число акров на любое число. Можно акже в таблице 1 заменить 1, 2, 3, 4 квартера с акра 10, 12, 14, 16 бушелями (8 буш. = 1 кварт.), причём цифры других таблиц, выведенные из этих чисел, останутся в пределах вероятности; это даст возможность убедиться, что результат – отношение увеличения ренты к увеличению капитала – сведётся совершенно к тому же. Это делается в таблицах, даваемых редактором в следующей главе. – Ф. Э.

127

Wakefield. «England and America». London, 1833. Ср. также «Капитал», кн. I, гл. XXV.

128

См. Домбаль {403} и Р. Джонс {404}.

129

Рикардо разделывается с этим крайне поверхностно. См. место, направленное против А. Смита, о ренте с лесов в Норвегии, «Principles», гл. II, в самом начале [D. Ricardo. «On the Principles of Political Economy, and Taxation». London, 1821 p. 34–35].

130

Ленг, Ньюмен {405}.

131

Кроулингтонская стачка. Энгельс. «Положение рабочего класса в Англии», стр 307 [см. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, том 2, стр. 477–478].

132

«Настилка мостовых в Лондоне дала возможность собственникам голых скал на побережье Шотландии извлекать ренту из абсолютно бесполезной до того времени каменистой почвы» (A. Smith. «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations». Vol. I, London, 1776, book 1, ch. XI, p. 204–205).

133

Одна из заслуг Родбертуса, к значительной работе которого о ренте {406} мы возвратимся в книге IV {407}, заключается в том, что он исследовал этот вопрос. Он только впадает в ошибку, во-первых, предполагая, что для капитала рост прибыли всегда получает такое выражение, как будто возрос и капитал, так что при увеличении массы прибыли отношение остаётся прежнее. Это, однако, неверно, так как при изменении строения капитала норма прибыли, несмотря на неизменную эксплуатацию труда, может повыситься как раз потому, что относительная стоимость постоянной части капитала по сравнению с переменной понизилась. – Он впадает в ошибку, во-вторых, трактуя это отношение денежной ренты к количественно определённому участку земли, например, к одному акру, как нечто такое, что вообще предполагается классической политической экономией в её исследованиях о повышении или понижении ренты. Это опять неверно. Она постоянно говорит о норме ренты, и поскольку она рассматривает последнюю в её натуральной форме, в отношении к продукту, и поскольку она рассматривает ренту как денежную ренту, – в отношении к авансированному капиталу, ибо это – действительно рациональные выражения.

134

О падении цен на землю при повышении ренты как о факте см. Пасси.

135

А. Смит показывает, что в его время (да и для нашего времени это остаётся в силе по отношению к плантаторскому хозяйству в тропических и субтропических странах) рента и прибыль ещё не обособились {408}, потому что земельный собственник есть в то же время и капиталист, каким был, например, Катон в своих имениях. Но это обособление – как раз предпосылка капиталистического способа производства, самой сущности которого вообще противоречит такой базис, как рабство.

136

В своей работе «Romische Geschichte» г-н Моммзен употребляет слово «капиталист» отнюдь не в смысле современной политической экономии и современного общества, а в духе популярного представления, которое всё ещё распространяется не в Англии или Америке, а на континенте как старинный пережиток исчезнувших отношений.

137

После завоевания страны ближайшей задачей для завоевателей всегда становилось присвоение и людей. См. Ленге. См. также Мёзер {409}.

138

Ср. Бюре, Токвиль, Сисмонди {410}.

139

См. у Тука тронную речь французского короля {411}.

140

См. Мунье и Рюбишон {412}.

141

Г-н д-р H. Maron («Extensiv oder Intensiv?» {других данных об этой брошюре Маркс не приводит}) исходит из ложного предположения тех, с кем он борется. Он предполагает, что капитал, затрачиваемый на покупку земли, есть «Anlagekapital», и потом начинает спорить относительно соответствующих определений понятий Anlagekapital и Betriebskapital, то есть основной капитал и оборотный капитал. Его совершенно ученические представления о капитале вообще – извинительные, впрочем, для неэкономиста вследствие состояния немецкой «науки о народном хозяйстве» – скрывают от него, что этот капитал не есть ни основной, ни оборотный капитал; точно так же, как капитал, который кто-нибудь затрачивает на бирже на покупку акций или государственных ценных бумаг и который для этого человека представляет вложение капитала, в действительности не «вкладывается» в какую-либо из отраслей производства.

142

Следующие три отрывка находятся в различных местах рукописи отдела VI. – Ф. Э.

143