полная версия

полная версияКапитал. Том третий

72

Учётная ставка банка………………..5 %

Рыночная учётная ставка для двухмесячных векселей………………..45/8%

Рыночная учётная ставка для трёхмесячных векселей………………..3½%

Рыночная учётная ставка для шестимесячных векселей………………..35/16%

Ссуды вексельным маклерам на день………………..1–2%

Ссуды вексельным маклерам на неделю………………..3%

Последний учётный процент по двухнедельным займам биржевым маклерам……….4¾–5%

Проценты по вкладам (банки)………………..3½%

Проценты по вкладам (учётные дома))………………..3–3¼%

Как велика может быть эта разница на протяжении одного и того же дня, показывают вышеприведённые ставки процента на лондонском денежном рынке 9 декабря 1889 г., взятые из статьи в «Daily News» {395} от 10 декабря о положении в Сити. Минимум равняется 1 %, максимум 5 %. [Ф. Э.]

73

«Предпринимательская прибыль зависит от чистой прибыли с капитала, а не последняя от первой». (Ramsay. «An Essay on the Distribution of Wealth», p. 214. Чистая прибыль у Рамсея всегда означает процент).

74

«Надзор здесь» (у крестьянина – собственника земли) «совершенно не нужен» (J. E. Cairnes. «The Slave Power». London, 1862, p. 48).

75

«Если характер работы требует распределения работников» (именно рабов) «на большем пространстве, то число надсмотрщиков, а потому и расход на вознаграждение труда, вызываемого этим надзором, должны соответственно возрасти» (J. E. Cairnes, цит. соч., стр. 44).

76

A. Ure. «Philosophie des manufactures». Tome I, Paris, 1836, p. 67–68, где этот Пиндар фабрикантов в то же время показывает им, что большинство из них не имеет ни малейшего представления о машинах, которые они применяют.

77

В одном известном мне случае обанкротившийся фабрикант сделался после кризиса 1868 г. платным наёмным работником у своих прежних рабочих. После банкротства фабрику взяло в свои руки товарищество рабочих, а прежний владелец сделался её управляющим. – Ф. Э.

78

Приведённые здесь данные отчётов доведены, самое большее, до 1864 г., так как текст был написан в 1865 году. – Ф. Э.

79

«Предприниматели – такие же работники, как и их наёмные рабочие. В этом отношении их интересы в точности совпадают с интересами их рабочих. Но одновременно с этим они являются также или капиталистами, или агентами капиталистов, и в этом отношении их интересы решительно противоположны интересам их рабочих» (Hodgskin. «Labour defended against the Claims of Capital etc.». London, 1825, p. 27). «Широкое распространение образования среди машинных рабочих нашей страны уменьшает изо дня в день значение труда и искусства почти всех предпринимателей и хозяев, так как оно увеличивает число людей, обладающих их специальными знаниями» (стр. 30).

80

«Общее ослабление условных преград, увеличивающаяся возможность получить образование… имеет тенденцию понизить оплату квалифицированного труда, вместо того чтобы повысить оплату неквалифицированного» (J. St. Mill. «Principles of Political Economy». 2nd ed., vol. I, London, 1849, p. 479).

81

Richard Price. «An Appeal to the Public, on the subject of the National Debt». London, 1772 [p. 19]. Прайс наивно острит: «Следует брать деньги взаймы из простых процентов, чтобы увеличивать их, отдавая в ссуду из сложных процентов» (см. R. Hamilton. «An Inquiry concerning the Rise and Progress of the National Debt of Great Britain». 2nd ed., Edinburgh, 1814 [p. 133]). Если так, то займы вообще и для частных лиц были бы вернейшим средством обогащения. Но если я беру взаймы, например, 100 ф. ст. из 5 % годовых, то в конце года я должен заплатить 5 ф. ст., и если предположить, что этот заём заключён на 100 миллионов лет, то в этот промежуток времени я могу давать ежегодно взаймы всё те же 100 ф. ст. и точно так же каждый год должен уплачивать по 5 фунтов стерлингов. Таким путём я никогда не буду в состоянии, взяв 100 ф. ст., дать в ссуду 105 фунтов стерлингов. Но из какого источника должен я уплачивать 5 %? Из новых займов или, если я – государство, из налогов. Если же деньги берёт взаймы промышленный капиталист, то при прибыли, скажем, в 15 % ему придётся 5 % уплачивать как процент, 5 % потреблять (хотя его аппетит возрастает с его доходом) и 5 % – капитализировать. Итак, приходится предположить прибыль в 15 % для того, чтобы можно было постоянно платить 5 % как процент. Если процесс продолжится, то норма прибыли упадёт вследствие уже изложенных причин, скажем, с 15 % до 10 %. Но Прайс совершенно забывает, что ставка процента, равная 5 %, предполагает норму прибыли в 15 % и оставляет её такой же и при накоплении капитала. Ему вообще нет дела до действительного процесса накопления, его дело лишь давать взаймы деньги с тем, чтобы они притекали обратно с процентами на проценты. Как это происходит, ему безразлично, потому что это ведь прирождённое свойство капитала, приносящего проценты.

82

См. Милля и Кэри, а также основанный на непонимании комментарий к этому Рошера {396}.

83

«Однако ясно, что никакой труд, никакая производительная сила, никакая изобретательность и никакое искусство не в состоянии удовлетворить всепоглощающие требования сложных процентов. Но все сбережения делаются из дохода капиталиста, так что в действительности эти требования постоянно предъявляются, и столь же постоянно производительная сила труда отказывается их удовлетворить. Поэтому здесь постоянно подводится некоторого рода баланс» («Labour Defended against the Claims of Capital» [London, 1825], p. 23 – книга Годскина).

84

Т. е. прежде устанавливался дивиденд, и затем уже при выплате дивиденда удерживался с каждого акционера подоходный налог; после же 1844 г. сначала уплачивался налог со всей прибыли Банка, а затем уже распределялся «free of Income Tax» [ «свободный от подоходного налога»] дивиденд. Следовательно, номинально один и тот же процент в этом случае был выше на сумму налога. – Ф. Э.

85

Дальнейшие замечания о путанице понятий у Оверстона в вопросах капитала – в конце главы XXXII {Ф. Э.}.

86

«В среднем в обращении было банкнот Французского банка в 1812 г. 106 538 000 франков; в 1818 г. – 101 205 000 франков, тогда как денежное обращение, общая сумма всех поступлений и платежей, составляло в 1812 г. 2 837 712 000 франков; в 1818 г. – 9 665 030 000 франков. Следовательно, денежное обращение во Франции в 1818 г. относилось к денежному обращению 1812 г. как 3:1. Великий регулятор скорости обращения – кредит… Этим объясняется, почему сильное давление на денежный рынок обыкновенно совпадает с заполнением каналов обращения» («The Currency Theory Reviewed etc.», p. 65). – «Между сентябрём 1833 г. и сентябрём 1843 г. в Великобритании возникло около 300 банков, выпускающих собственные банкноты; следствием этого было сокращение банкнот в обращении на 2½ миллиона; в конце сентября 1833 г. оно составляло 36 035 244 ф. ст. и в конце сентября 1843 года: 33 518 544 ф. ст.» (там же, стр. 53). – «Удивительная скорость обращения в Шотландии позволяет при помощи 100 ф. ст. исполнить такое же количество денежных сделок, какое в Англии требует 420 ф. ст.» (там же, стр. 55. Последнее касается лишь технической стороны операции).

87

«До учреждения банков сумма капитала, необходимая для функционирования средств обращения, была всегда больше, чем этого требовало действительное товарное обращение». «Economist», [15 марта] 1845 г., стр. 238.

88

Посмотрите, например, в «Times» {397} перечень банкротств за такой год кризиса, как 1857, и сравните собственное имущество обанкротившихся с размером их долгов. – «Поистине покупательная способность людей, пользующихся капиталом и кредитом, далеко превосходит всё, что могут себе представить те, кто не имеет практического знакомства со спекулятивными рынками» (Tooke. «An Inquiry into the Currency Principle», p. 79). «Человек, который слывёт имеющим достаточный капитал для своего постоянного дела, и располагает в своей отрасли хорошим кредитом, если он питает сангвиническую уверенность в повышении конъюнктуры производимого им товара и если в начале и в течение его спекуляции ему благоприятствуют обстоятельства, может произвести закупки колоссальных размеров по сравнению со своим капиталом» (там же, стр. 136). – «Фабриканты, купцы и т. д. – все совершают операции, далеко превосходящие размер их капиталов. В настоящее время капитал скорее основа, на которой строится хороший кредит, чем предел оборотов какого-нибудь коммерческого предприятия» («Economist», [20 ноября] 1847 г., стр. 1333).

89

Th. Chalmers [ «On Political Economy etc.». Glasgow, 1832]

90

Приведём здесь в оригинале соответствующее место из Тука, цитируемое в выдержке по-немецки на стр. 390 [настоящий том, стр. 444]: «The business of bankers, setting aside the issue of promissory notes payable on demand, may be divided into two branches, corresponding with the distinction pointed out by Dr. (Adam) Smith of the transactions between dealers and dealers, and between dealers and consumers. One branch of the bankers' business is to collect capital from those, who have not immediate employment for it, and to distribute or transfer it to those who have. The other branch is to receive deposits of the incomes of their customers, and to pay out the amount, as it is wanted for expenditure by the latter in the objects of their consumption… the former being a circulation of capital, the latter of currency» [ «Банкирское дело, если оставить в стороне выпуск долговых обязательств с платежом на предъявителя, может быть разделено на двоякого рода операции, отвечающие установленному д-ром (Адамом) Смитом делению сделок между самими торговцами и между торговцами и потребителями. Один род банкирских операций состоит в том, чтобы собирать капитал с тех, кто не находит для него непосредственного применения, и распределять его или передавать тем, кто может его применить. Другой род операций состоит в том, чтобы принимать вклады из доходов своих клиентов и выплачивать им суммы, необходимые для расходов на предметы потребления… Первое есть обращение капитала, последнее – обращение средств обращения»]. – Tooke. «Inquiry into the Currency Principle». London, 1844, p. 36. Первый род операций есть «the concentration of capital on the one hand and the distribution of it on the other» [ «концентрация капитала, с одной стороны, и распределение его, с другой»], второй – «administering the circulation for local purposes of the district» [ «регулирование обращения для местных нужд округи»]. (Там же, стр. 37.) – Гораздо ближе подходит к истинному пониманию вопроса Киннир в следующем месте: «Деньги употребляются для двух существенно различных операций. Как средства обмена между торговцами они являются орудием, посредством которого осуществляется передача капитала, т. е. обмен определённой суммы капитала в деньгах на равную сумму капитала в товарах. Но деньги, затрачиваемые на уплату заработной платы и для осуществления купли и продажи торговцем и потребителем, – это не капитал, а доход; это часть дохода всего общества, предназначающаяся для ежедневного расходования. Эти деньги обращаются в постоянном ежедневном употреблении, и только эти деньги могут быть названы в строгом смысле слова средствами обращения (currency). Ссуды капитала зависят исключительно от воли банка и других владельцев капитала, – заёмщики всегда найдутся; но сумма средств обращения зависит от потребностей общества, в пределах которых деньги обращаются с целью ежедневного расходования» (J. G. Kinnear. «The Crisis and the Currency». London, 1847 [p. 3–4]).

91

A demand for capital on loan and a demand for additional circulation are quite distinct things, and not often found associated (Fullarton. «On the Regulation of Currencies». London, 1845, p. 82. Заголовок к гл. 5). – «В самом деле, крупная ошибка полагать, будто спрос на денежную ссуду» (т. е. на заём капитала) «тождествен спросу на добавочные средства обращения или что тот и другой часто выступают вместе. Каждый из них возникает вследствие обстоятельств, только ему свойственных, и весьма отличен от другого спроса. Когда всё представляется в состоянии расцвета, когда заработная плата высока, цены повышаются, и фабрики загружены работой, тогда обыкновенно требуется дополнительное предложение средств обращения для выполнения дополнительных функций, не отделимых от необходимости производить более крупные и многочисленные платежи; тогда как на более поздней стадии коммерческого цикла, когда начинают выступать затруднения, когда рынки переполнены и обратные выручки задерживаются, процент повышается, к банкам предъявляется, главным образом, усиленный спрос на ссуду капитала. Несомненно, что банк, кроме выпуска банкнот, не имеет иного средства, при помощи которого он обыкновенно ссужает капитал; и что, следовательно, отказать в банкнотах – значит отказать в ссуде. Но раз ссуда разрешена, всё сообразуется с потребностями рынка; заём остаётся, а средство обращения, если в нём нет нужды, возвращается обратно к ссудившему. Согласно этому, даже поверхностный взгляд на парламентские отчёты может убедить всякого, что количество ценных бумаг, находящихся в распоряжении Английского банка, обыкновенно колеблется в направлении, противоположном обращению его банкнот, а не в одном направлении с ним, и, следовательно, что пример этого крупного учреждения подтверждает испытанное правило провинциальных банков, что никакой банк не может повысить выпуск своих банкнот за пределы потребностей, для удовлетворения которых обычно служит обращение банкнот; если же банк хочет выдавать ссуды свыше этой суммы, он должен производить их за счёт своего капитала, т. е. или пустить в оборот служившие обеспечением ценные бумаги или употребить для этой цели денежные поступления, которые иначе он поместил бы в ценные бумаги. Таблица, составленная по парламентским отчётам за 1833–1840 гг., на которую я ссылался на одной из предыдущих страниц, неизменно подтверждает эту истину; но два из них так замечательны, что я не могу обойти их. 3 января 1837 г., когда для поддержания кредита и противодействия затруднениям денежного рынка понадобилось крайнее напряжение ресурсов Банка, мы находим, что его ссуды и учётные операции достигли огромной суммы в 17 022 000 ф. ст., суммы, едва ли наблюдавшейся после войны и почти равной всей сумме эмиссии, которая между тем оставалась без движения на таком низком уровне, как 17 076 000 фунтов стерлингов! С другой стороны, на 4 июня 1833 г. мы имеем средств обращения на 18 892 000 ф. ст. при счёте частных обеспечений ещё более низком, если только не самом низким за последнее полустолетие, – не свыше 972 000 фунтов стерлингов!» (Fullarton, там же, стр. 97, 98). – Из следующих показаний г-на Уэгелина, управляющего Английским банком, видно, что отнюдь не требуется, чтобы «demand for pecuniary accomodation» [спрос на денежные ссуды] был тождествен с «demand for gold» [спросом на золото] (что Уилсон, Тук и др. называют капиталом). «Учёт векселей не свыше этой суммы» (до одного миллиона ежедневно в течение трёх дней подряд) «не сократил бы запаса» (банкнот), «если бы публика не требовала большей суммы активного обращения. Банкноты, выданные при учёте векселей, возвращались бы обратно при посредстве банков и путём вкладов. Если целью таких сделок не является вывоз золота или если внутри страны не господствует такого рода паника, когда публика крепко держит свои банкноты вместо того, чтобы производить ими платежи банку, то такие грандиозные обороты не повлияли бы на запас». – «Банк может ежедневно учитывать на полтора миллиона, и это происходит постоянно, нисколько не затрагивая его запасов. Банкноты возвращаются обратно в виде вкладов, и единственное происходящее при этом изменение состоит в простом переносе их с одного счёта на другой» («Report on Bank Acts». 1857. Evidence № 241, 500). Следовательно, банкноты служат здесь только средством передачи кредитов.

92

Следующее за этим место оригинала непонятно в данной связи и вплоть до абзаца, где закрывается скобка, заново переработано редактором. В иной связи этот вопрос уже был затронут в гл. XXVI [настоящий том, стр. 470–472]. – Ф. Э.

93

«Рабочий имеет капитальную стоимость, величина которой определится, если мы будем рассматривать денежную стоимость его ежегодного заработка как процентный доход… Если… капитализировать из 4 % средний дневной заработок, то получится средняя стоимость одного сельскохозяйственного рабочего мужского пола: для немецкой Австрии – 1 500 талеров, для Пруссии – 1 500. для Англии – 3 750, для Франции – 2 000, для Центральной России – 750 талеров» (Von Reden. «Vergleichende Kultur-Statistik etc.», Berlin, 1848, S. 434).

94

{Это удвоение и утроение капитала за последние годы развилось значительно шире благодаря, например, финансовым трестам, занимающим уже в лондонских биржевых отчётах особую рубрику. Образуется общество для приобретения известного рода процентных бумаг, скажем, иностранных государственных ценных бумаг, английских городских или американских государственных облигаций, железнодорожных акций и т. д. Капитал, скажем в 2 млн. ф. ст., собирается путём подписки на акции; дирекция приобретает соответственные ценности или же более или менее энергично спекулирует на них и распределяет годовые проценты за вычетом издержек между акционерами в качестве дивиденда. Далее, у некоторых акционерных обществ вошло в обыкновение разделять обыкновенные акции на два класса: preferred и deferred [привилегированные и второочередные]. Акции preferred приносят фиксированный процент, скажем 5 %, конечно, при том условии, что это допускает общая прибыль предприятия; если сверх того остаётся некоторый избыток, он распределяется по акциям deferred. Таким путём «солидные» вложения капитала в preferred более или менее изолируются от спекуляции в собственном смысле слова, оперирующей с deferred. Но так как отдельные крупные предприятия не желают подчиняться этой новой моде, то начали образовываться общества, которые, вложив один или несколько миллионов фунтов стерлингов в акции этих предприятий, выпускают затем на номинальную стоимость этих акций новые акции, но уже наполовину preferred, наполовину deferred. В таких случаях первоначально выпущенные акции удваиваются, так как они служат основанием для нового выпуска акций. – Ф. Э.}

95

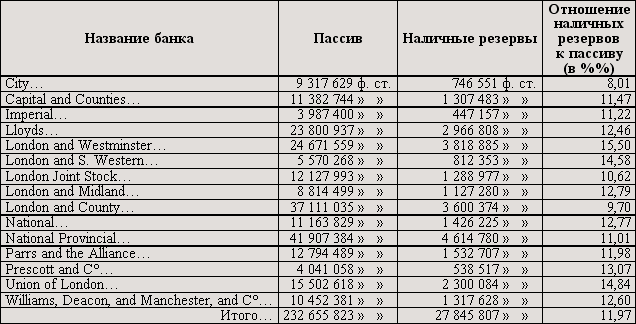

{Насколько широкое развитие получила с тех пор эта практика, доказывают следующие заимствованные из «Daily News» 123 от 15 декабря 1892 г. официальные данные относительно резервов в пятнадцати крупнейших лондонских банках в ноябре 1892 года.

Из этих почти 28 миллионов резерва по меньшей мере 25 миллионов депонированы в Английском банке, и самое большее 3 миллиона имеются наличными в кассах самих 15 банков. Между тем наличный резерв банкового отделения Английского банка в том же ноябре 1892 г. ни разу не достигал полных 16 миллионов! – Ф. Э.}

96

Приостановка действия банковского акта 1844 г. позволяет Банку выпускать любое количество банкнот, не заботясь о покрытии их находящимся в руках Банка золотым запасом, следовательно, позволяет создавать любые количества бумажного фиктивного денежного капитала и при помощи последнего давать ссуды банкам и вексельным маклерам, а через них и торговцам. [Ф. Э.]

97

«Государственные процентные бумаги суть не что иное, как иллюзорный капитал, представляющий часть ежегодного дохода, предназначенную для уплаты долга. Соответствующий капитал был растрачен; он определил собой сумму займа, однако государственные процентные бумаги представляют не этот капитал, ибо он уже совершенно не существует. Между тем новые богатства должны быть созданы промышленным трудом; каждый год часть этих богатств заранее предназначается для тех, кто ссудил богатства, впоследствии уничтоженные; часть эта посредством налогов отнимается у производителей богатства, чтобы быть отданной кредиторам государства, причём, сообразно обычному для данной страны отношению между капиталом и процентом, предполагается иллюзорный капитал, эквивалентный тому, который мог бы порождать ежегодную ренту, причитающуюся кредиторам» (Sismondi. «Nouveaux principes». [Seconde édition, Paris, 1827] II, p. 229–230).

98

Часть накопленного денежного капитала, предназначенного для ссуд, в действительности является простым выражением промышленного капитала. Так, например, когда Англия в 1857 г. вложила в американские железные дороги и другие предприятия 80 млн. ф. ст., то это совершилось почти исключительно за счёт вывоза английских товаров, которые американцам вовсе не пришлось оплачивать. Английские экспортёры выписывали взамен этих товаров векселя на Америку, которые раскупались английскими подписчиками на акции и посылались в Америку в качестве уплаты за стоимость акций.

99

{Как я уже упоминал в другом месте (см. К. Маркс. «Капитал», том I, М., 1969, стр. 33–34), со времени последнего большого всеобщего кризиса в этом отношении наступил некоторый поворот. Острая форма периодического процесса с её до сих пор десятилетним циклом уступила, по-видимому, место более хронической, затяжной, затрагивающей различные промышленные страны в различное время смене сравнительно короткого, слабого улучшения дел и сравнительно продолжительного угнетённого состояния. Возможно, однако, что мы имеем перед собой лишь увеличение продолжительности цикла. В период детства мировой торговли, в 1815–1847 гг., наблюдался примерно пятилетний цикл; с 1847 по 1867 г. цикл был определённо десятилетним. Не живём ли мы в период подготовки нового мирового краха неслыханной силы? В пользу такого предположения говорит ряд фактов. Со времени последнего всеобщего кризиса 1867 г. произошли крупные изменения. Колоссальный рост средств сообщения – океанские пароходы, железные дороги, электрические телеграфы, Суэцкий канал – впервые создал действительно мировой рынок. Наряду с Англией, которая раньше монополизировала промышленность, выступил целый ряд конкурирующих промышленных стран; для вложения избыточного европейского капитала во всех частях света стали доступны несравненно более обширные и разнообразные области, так что капитал распределяется гораздо шире и местная чрезмерная спекуляция преодолевается легче. Благодаря всему этому большинство старых очагов кризиса или поводов к кризису устранено или сильно ослаблено. Вместе с тем конкуренция на внутреннем рынке отступает назад перед картелями и трестами, в то время как на внешнем рынке она ограничивается запретительными пошлинами, которыми оградили себя все крупные промышленные страны, кроме Англии. Но сами эти запретительные пошлины суть не что иное, как вооружение для неизбежной всеобщей промышленной войны, которая должна решить вопрос о господстве на мировом рынке. Таким образом, каждый из элементов, противодействующих повторению кризисов старого типа, носит в себе зародыш гораздо более грандиозного будущего кризиса. – Ф. Э.}

100

B. A. 1857. Показание банкира Туэлса: «4516. Как банкир, ведёте ли вы операции с капиталом или с деньгами? – Мы торгуем деньгами. – 4517. Как вносятся вклады в ваш банк? – Деньгами. – 4518. Как выплачиваются они? – Деньгами. – [4519.] Итак, можно ли сказать, что они представляют нечто отличное от денег? – Нет».

Оверстон (см. гл. XXVI) постоянно путает «капитал» и «деньги». «Стоимость денег» означает у него также процент, но лишь постольку, поскольку последний определяется массой денег; «стоимость капитала» должна обозначать процент, поскольку он определяется спросом на производительный капитал и приносимой им прибылью. Он говорит: «4140. Слово „капитал“ следует употреблять с осторожностью. – 4148. Вывоз золота из Англии означает уменьшение количества денег в стране, что должно, конечно, вообще говоря, вызывать увеличенный спрос на денежном рынке» {следовательно, по его мнению, не на рынке капитала). – «4112. По мере того как деньги уходят из страны, количество их в стране уменьшается. Это уменьшение количества денег, остающихся в стране, вызывает повышение стоимости этих денег» {первоначально, по его теории, это означало повышение стоимости денег как денег сравнительно со стоимостью товаров, вызванное сокращением средств обращения, причём это повышение стоимости денег равняется, следовательно, понижению стоимости товаров. Но так как в дальнейшем даже для него стало несомненным, что масса обращающихся денег не определяет цен, то теперь уменьшение количества денег как средства обращения должно повысить их стоимость как капитала, приносящего проценты, и, следовательно, должно повысить ставку процента). «И это возрастание стоимости ещё остающихся денег задерживает дальнейший отлив их и продолжается до тех пор, пока оно не привлечёт обратно такое количество денег, какое необходимо для восстановления равновесия». Продолжение о противоречиях, в которые впадает Оверстон, – ниже.