полная версия

полная версияНадежда

Вот так и живу, Витек. А может моя вредность является со-пут-ству-ющей составляющей нормального развития? (Помнишь, как нам нравилось запоминать трудные слова? Я до сих пор продолжаю эту игру.) Не надоело мое нытье? Ты же понимаешь, что после разговора с тобой мне становится легче».

ЛИПОЧКА И ВИТЯ

В десятом классе появилась странная девочка: ростом с четырехлетнюю, но фигурка красивой взрослой женщины. За глаза все сразу назвали ее Дюймовочкой. Первое время ученики младших классов осторожно, из-за углов, разглядывали ее с открытыми ртами. Но вскоре все привыкли к ней, и рост уже не вызывал искреннего удивления. Липочка ловко взбиралась на стул, садилась на свой ящик-портфель и внимательно слушала учителя. Она, по крайней мере, внешне абсолютно не переживала по поводу своего недостатка, вела себя с достоинством, уверенно и свободно. Пожалуй, увереннее многих детей. Как-то я нечаянно подглядела, как она жестко разговаривала с новым завхозом школы. Огромного роста дядька, склонив голову, очень внимательно слушал Липу и только утвердительно кивал головой. Я не знаю, о чем у них шла речь, но уважительное выражение лица завхоза говорило о том, что она сумела заставить слушать себя. Школьникам не часто удается подобное, да еще с крикливым, я бы сказала, часто беспардонным работником. Умная девчонка. Она не позволяла никому сочувствовать себе, малейший жест жалости тактично пресекала, но так, что у других уже не было желания вести с нею подобным образом. Случалось, одним взглядом ставила человека в рамки.

Как-то шла она мимо детского садика. Одна бойкая девочка взяла ее за ручку и потащила в песочницу. Липочка не вырывалась, не шумела, а отвлекла внимание «подружки» и спокойно удалилась. Воспитательница проводила ее молчаливым красноречивым взглядом.

Учителя удивлялись ее строгому, стройному мышлению, четкости ответов. Узнав, что она собирается поступать в университет на экономический факультет, отец потребовал от учительницы географии уделить Липе максимум внимания, обеспечить ей индивидуальный подход и специальную литературу.

В этом же десятом «А» классе учится Витя Трубник. Мама его работает уборщицей. Трудно, бедно живут. Одному богу известно, откуда Витя узнало существовании Московского университета. У них даже радио в хате нет. Только засела в голове у мальчика мечта стать математиком и «покорить», как Ломоносов, Москву. Слышала я недоверчивые смешки женщин у колодца в его адрес: «Из грязи в князи метит». «Что плохого в его стремлении? Гордиться парнишкой надо», – думала я, неодобрительно поглядывая на сплетниц. Только я бы не стала, открыто, на комсомольском собрании заявлять о своей вере в успех, по своей скромности уклонилась бы от прямого ответа. А может, он таким образом защищался от тех, кто не верил ему?

Мать Вити переживала, что сын много занимается, боялась, что «свихнется» и просила нашего отца отговорить его от безумной мечты. А Юлия Николаевна всячески поддерживала увлечение своего любимого ученика и носила ему из дома задачники, по которым в молодости училась сама. Витя уроки делал в школе, и я иногда наблюдала, с каким вдохновением он изучал учебники, будто читал самую увлекательную на свете книжку. Он обычно сидел между двумя бочками с побелкой в рабочей комнатке матери и буквально поглощал страницу за страницей. Когда мать звала его обедать, он никак не мог оторваться от уроков и даже, пережевывая еду, все продолжал находиться под впечатлением прочитанного. Мать нарочно часто выгоняла его из «коптерки» помочь ей что-либо передвинуть или перетащить. Он делал все с удовольствием, потому что силищей от природы обладал огромной, маминой. И лицом он был в нее. Только грамоты она мало знала, хотя отличалась прекрасной речью, повадками львицы и великолепной статью. Я всегда удивлялась тому, что такая незаурядная женщина позволяет себе работать уборщицей. «Сына боится упустить», – объяснила мне как-то про нее Юлия Николаевна.

Через год школа гордилась Витей и Липой. В деревянной книге Почета, висевшей на самом видном месте актового зала, появились две новые строчки: золотая медаль, МГУ… серебряная медаль ЛГУ… тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год…

В ГОСТЯХ У СТАРИКОВ

Приехали мы с отцом проведать стариков. Они встретили радостно. Сказали, что со дня на день ждали, встречать выходили по два раза на дню. С дороги мы выпили по кружке золотистого, хорошо настоянного квасу. Я задала коню корму и занялась уборкой в хате, а отец и дедушка сухие деревья спиливали. Заглянула в чулан. Там в углах уныло вздыхала пропыленная насквозь паутина. Смахнула ее влажным веником. В зале и спальне пол быстро вымыла. Стулья с трудом передвинула. Они тяжелые, с высокими резными спинками, похожи ни трон. «На таком стуле сидишь, себя уважаешь», – вспомнила я шутливые слова папы моей городской подруги Ирины, во время просмотра очередных шедевров живописи.

А в прихожей я и ножом, и топориком грязь счищала, и мокрой тряпкой терла. Выливая грязную воду на огород, хлопала дребезжащей калиткой, ударялась о непривычно низкий косяк дверей в сенцах. Устала. Вошла бабушка. Остановилась в кухонном проеме:

– Зачем, дитятко, маешься? Мы здесь пол только подметаем. Силушки нет. Наклониться лишний раз труда большого стоит. Брось свою затею. Кому эта чистота нужна? Вы, молодые, приехали, и уже в хате посвежело, светлее стало. Может, ты сочтешь возможным поговорить со старухой?

– Бабушка, не могу бросить. Немного осталось, – осторожно возразила я.

– Ну, стало быть, тебе видней. Неволить не стану. Бесспорно, в чистоте лучше. Только я так скажу, мне гость в радость, а не стирки-поломойки. Зимой сидим тут как суслики в норе. Дальше колодца не ходим. Хорошо хоть радио сынок починил, а то только вьюгу слушали.

– А вы с дедушкой разговаривайте, – наивно посоветовала я.

– С ним уж все говорено-переговорено. Вот тебе я могу что-либо рассказать из нашей прошлой жизни. Тебе же интересно?

– Конечно! Я буду мыть пол, а вы рассказывайте, – радостно воскликнула я.

– То не дило. Рассказчику надоть, чтоб и ушами и глазами слушали, тогда до сердца доходит.

– Я быстро закончу. А вы пока отдохните на лежанке.

Но бабушка присела к столу, сложила на коленях обтянутые морщинистой веснушчатой кожей руки с бугристыми ручейками синих вен и задумалась. Я собрала размокшую грязь у русской печки, еще раз чистой водой ополоснула пол и, довольная своей работой, подошла к бабушке. Сетка больших и мелких морщин на ее блеклом лице как потрескавшаяся от времени штукатурка на стенах старой избы. Черные глаза похожи на подернутые изморозью ягоды. В них еле улавливалось усталое любопытство.

– Про что тебе сказывать? – бабушка пытливо посмотрела мне в лицо.

– Про детство ваше. Только по-русски, ладно? – попросила я вежливо.

– Ладно, ежели хочешь. Хорошее у меня было детство. Беззаботное, радостное. Зимой на санках катались, летом из леса не вылезали: то по грибы, то по ягоды. И все в свое удовольствие, не по принуждению. А в восемнадцать годков замуж вышла за деда своего. Ему двадцать было. Первое дитя потеряла.

– Как это? – не поняла я.

– На гулянье пошла с подругами, сидим, песни поем, шутим на лужайке. А тут буря началась. Я кинулась к дому, поскользнулась, упала, в глазах помутилось…

– Замужней на гулянье ходили? – удивилась я.

А чего ж не пойти? На хозяйстве свекровь была. Она моих четверых сама выходила. Не касалась я их. Забот мало знала. Муж меня любил, берег. Грубого слова от него никогда не слышала. Я по гостям ходила: то к родне, то к подругам. И вместе случалось погулять, особо в праздники. Хоровод мы любили водить. А когда восьмому, младшенькому пять было, отправилась я к своей родне в соседнюю губернию. Воротилась, а в деревне тиф брюшной. Такая вот оказия случилась. Взошла я на крыльцо, выпила кружку полынного отвару и в хату. Через порог переступила и обмерла. Свекровь моя на колени передо мной пала: «Не уберегла твоих четверых сыночков, может, остальных Бог пощадит». Кинулась я их целовать-миловать, слезами обливать доченьку и мальчиков моих родненьких. Знала, что нельзя, что после этого сама могу свалиться. Но ничто не мило было. Свекровь заболела и уже не могла чугуны с кипятком поднимать. Я чувалы с остюками, половой и остатками овсяной соломы кипятком заливала, детей туда укладывала, а сама от слез глазами ничего не видела. В тумане все было. Ванечку, Аленушку и Андрюшу не удалось спасти. Страшные судороги вытягивали их. Длинные детки становились, тощие… Глаз не смыкала, не ела я ничего все дни, только отвар полынный пила. Соседи родных хоронят, назавтра их везут. Уж и хоронить некому стало. Яму выкопали, и всех туда....

Не знаю, почему хворь меня не взяла. Может, полынь спасла, а может, так Господу надобно было. Неведомо нам, чего Он желает… Ванечка очень к математике способный был. Учительница говорила – талант необычный. В город уговаривала его отвезти. Не довелось. А пострел был! Бывало, за столом уплетает борщ, аж за ушами трещит, а ноги на месте не стоят, ерзают, топочут…

Воротился муж с подработок, где промышлял на пропитание семьи. Столярничал он с мужиками в запорожских краях. Я с младшеньким на руках его встречаю. Бросилась ему на шею. Плакали вместе, горевали, друг другу изболевшие души изливали. Да только нельзя долго Бога гневить. Бог дал, Бог взял. Видно на роду нам так было написано… Разорванную цепь прошлого и настоящего для умерших деток не свяжешь. Нет уж тех звеньев…

Я сидела не шелохнувшись. Простые грустные слова западали мне в душу. Я удивлялась покорности судьбе, смирению и долготерпению бабушки. А она продолжала:

– Деваться некуда, дальше стали жить втроем. Еще трое сынов народилось и две дочки. Не уезжал боле муж от меня. Вместе горе мыкали. Потом холера налетела. А людям, что тиф, что оспа или холера – все смерть. Забрала она наших девочек. Кабы можно было противостоять, так сама бы вместо них… Дед мой чуть умом не тронулся. Так он их любил! Ласковые были. Работа его спасала. С утра до ночи то в поле, то на гумне, то хомуты чинит. И все молчком. Года два отходил душой. Я уж над ним и молитвы читала, и уговаривала: «Бог дал, Бог взял. Не гневи Господа…»

Где оно, счастье-то? Ищи в поле ветра. Печаль кочевала изо дня в день. А жить-то надо. Тут война проклятущая нагрянула. Только младшенький и воротился. Дня не проходило, чтоб я о нем не молилась. Поклоны до земли клала, слезами угол, где икона стоит, заливала. Услышал Господь. Сберег. Самый красивый он у меня. Обличьем в отца, а породой в меня. Ох, и шустер был по молодости. Чуть потеплеет, сроду дома не ночевал. Шалаш в конце огорода себе соорудил и жил там. До девок больно охоч был. И журила я его, и дед хворостиной обхаживал, но видать уродился такой. Природу не перешибешь…»

«Откуда в бабушке неиссякаемый оптимизм легко живущего человека? От религии? А учительница зоологии называет ее символом добросовестного заблуждения, потому что не стыкуется она с новыми научными открытиями. Но ведь душу-то спасает в тяжкую годину», – размышляла я под неторопливый мягкий говор старушки.

Дверь отворилась. Мужчины обмели снег с валенок и вошли в горницу. Меня поразили удивительно яркие и чистые для такого возраста голубые дедушкины глаза. Он потирал руки, кряхтел и крякал от удовольствия:

– Поди, голодны, – спохватилась бабушка. – Уж не взыщите! Чем богаты, тому и рады.

– Старая! Неси графинчик, греться будем. И себе рюмку ставь. Будет чваниться-то!

Я быстро разложила миски, деревянные ложки, поставила на стол нехитрую снедь. Отец налил по граненой рюмке самогону себе и дедушке.

– Будем здоровы, – произнес дед, выпил с удовольствием и занялся борщом.

Он был возбужден оттого, что гости приехали, а может, потому, что дров на пару недель приготовил с сыном? На щеках морозный румянец, глаза блестят. Помолодел лет на двадцать. Из-за стола как молодой петушок вскакивал и, прихрамывая, шел в сенцы за салом, к шкафу за кружкой.

– Посидите, папа, не колготитесь. Молодая на стол подаст, – улыбался отец.

От самогона дедушку немного развезло. Его руки бессильно свесились между колен. Старческие слезы увлажняли глаза и бледные красноватые веки. Он клевал носом и вздрагивал, очнувшись. Рыжий пушистый кот соскользнул с его колен и неожиданно бросился мне под ноги. Я, споткнувшись о мягкий сердито взвизгнувший комок, привычно чертыхнулась. Дедушка, подняв усталую голову, как-то растерянно и неодобрительно произнес: «Черное слово в доме? Не ко времени…» Я устыдилась и быстренько нырнула за простенькую ситцевую портьеру.

После обеда мы стали собираться домой.

– Может, заночевали бы, а? – тихо попросила бабушка.

Она смотрела на нас с болезненной любовью и надеждой.

– Уроки в первую смену.

– Может, пропустит, отличница ведь, догонит.

– Нельзя баловать. Дисциплина всем нужна.

– Приезжайте поскорее.

– Да уж как получится. Не все от меня зависит, – ответил отец и ударил Чардаша кнутом.

Острый небезразличный взгляд выхватил, а добрая память навечно запечатлела заснеженный двор, замшелую, осевшую, расплывшуюся от времени хату. Долго я видела две фигурки, прижавшиеся друг к другу как единое целое. Потом они превратились в точку и совсем исчезли.

Непонятную глубокую грусть навеяла на меня картина прощания. Я стариков отца почти не знала, а душа заныла. Засыпанные снегом улицы и одинокие фигуры женщин у плетней, провожавших нас пронзительно-тоскливыми глазами, извергали из моей груди вздохи. Тоскливо прослеживаю взглядом последние силуэты ветхих строений, незаметно уплывающих в темную синь вечера. Вот они уже еле обозначаются. Совсем пропали из виду.

Вспомнила деда Яшу, его квартиру, светлые красивые магазины, очищенные дороги. Где она, родина? В городах или в деревнях? А грустно и городским, и деревенским старикам.

Отвлеклась любопытной мыслью: «Бабушке восемьдесят лет, а она хорошо помнит прошлое, будто по книге читает: «…а под Рождество в одна тысяча девятьсот пятнадцатом годе сваха тогда к нам в гости из Тамбова приезжала…» Спросила отца:

– Почему старики все помнят?

– Память у них ни школой, ни институтом не занята. Информации мало за всю жизнь получали. А наш переполненный мозг заставляет память быть избирательной.

Сеет мелкий снежок. Поземка пылит и стелется по обочинам дороги. Сани тихо скользят, поскрипывают. Чардаш, покрытый для тепла рядном, мерно машет хвостом. Я кутаюсь в попону и уплываю мыслями в мир прекрасных фантазий.

ПОМНЮ

Весна! Ослепительное утро! Залезла на крышу, огляделась. Река у горизонта еще в дымке. За огородом яр будто окутан огромными кучевыми облаками – черемуха еще не отцвела. Благоухала на все село. Мне захотелось погрузиться в пахучее пьянящее облако и плыть долго-долго. Даже голова слегка закружилась от загадочного видения.

За школой белыми клубами сползают по склонам холма вишневые сады. За ними розовая воздушная пена яблонь погрузила село в сказку. (Весна в этом году запоздала, и природа нагоняла упущенное время. Одновременно цвели почти все виды плодовых деревьев.) Я ощущаю удивительную легкость. Я – облако! А вокруг меня – Земля Счастья. Мне кажется, что в этот момент, что вся наша страна в цвету!

Лежу на серой соломенной крыше нашей хаты, чувствую себя на вершине блаженства и улыбаюсь. Звуки нежной, далекой музыки, коснувшись меня, добавили радости. Вдруг слышу мелодию «Священная война» и вскакиваю. Возле хаты моей подружки Зои на лавочке и двух огромных без коры бревнах сидят мужчины с нашей улицы. Они принаряжены и возбуждены больше обычного. Слезла с крыши, побежала к ним. Слышу:

– Где ты видел наших солдат в касках, в начищенных сапогах и в белых подворотничках? Ну, разве что на параде или в кино…

– Умер с улыбкой на устах.

– Как жил, так и умер… Славы не стяжал, на чужое не зарился.

– Есть-таки судьба. Один всю войну пройдет – и ни одной царапины, а другой в первом же бою погибает…

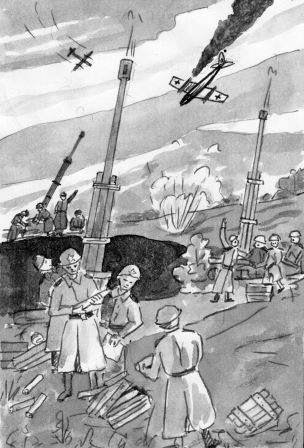

– Меня молитва матери сберегла. Такое пережил… Только там, на косе понял цену жизни, остальное показалось таким мелким! А теперь опять в житейских заботах погряз… После курсов младшего офицерского состава направили меня на Белое море командовать зенитной батареей. Солдаты встретили шуткой:

– Есть у нас Борщов, Лапшов, а теперь еще и Пирогов появился. Полный обед из начальников!

На второй день вызвал к себе командир. Спрашивал коротко и строго:

– Профессия?

– Студент, – отвечал.

– Партийный?

– Нет.

– Почему?

– Не заслужил.

– Здесь быстро заслужите.

Потом разложил передо мной карту:

– Будем до прихода основных частей удерживать вот эту песчаную косу, – он указал на полоску земли, уходящую в море тонким отростком. – И добавил: – Длина – один километр, ширина – сто метров. Ясно?

– Ясно, товарищ командир, – четко, как хороший ученик, отрапортовал я.

– Я самого главного не сказал, – он вдруг заговорил совсем по-домашнему: тихо и устало. – Мало кто из нас в живых останется. Солдатам говорите только то, что они должны знать. Тяжесть ответственности должен нести офицер. Опирайтесь на ленинградцев и партийных. Не уроните честь полка.

Не осознавал я тогда серьезности нашего положения. Три дня прошли в тишине. Будто и не было войны. Молодые солдаты шутили:

– Может самим бабахнуть?

– Попэрэдь батьки в пекло не суйтесь. Детский сад. Мать вашу… – угрюмо оборвал их солдат, что был постарше.

– Трусишь? – завелся самый молодой.

– Бой покажет, кто трус, сразу станет ясно, кто сват, кто кум. Не по голубям из рогатки стрелять будете…

На четвертый день зашныряли над нами самолеты-разведчики. И началось! Первый бомбовый удар сразу вывел из строя половину зениток. Гляжу, рядом со мной лежит молоденький солдатик и, видно, в горячке изумленно бормочет: «Моя нога лежит как чужая…» Глаза невообразимо круглые, безумные. А голова украинца, казалось, продолжает кричать… Перед глазами поплыло. Когда стошнило, легче стало. Не ожидал от себя такого.

Потом все стихло. Оставшиеся в живых растерянно толклись у орудий. В глазах у всех молчаливый вопрос: «Как же так случилось? Не сбили ни одного самолета!» Передал по цепочке: «Раненых – на материк, покалеченные орудия – в море, устанавливать новые». Когда снова послышался рокот самолетов, все застыли в злом напряжении. Теперь сразу несколько вражеских самолетов рухнуло в море, подняв мощную волну. Вода у берега покраснела. Одна атака заканчивалась, тут же начиналась вторая, третья… Мы уже не успевали уносить раненых. На место убитых, хлебнув «фронтовую», к орудиям становились другие. Я уже потерял счет орудиям, людям. Кидал их под обстрел, как солому в печку. Дым, гарь, людское месиво… После третьей атаки пауза затянулась, вытягивая жилы до предела.

Вдруг по правой линии появились корабли. С КП пришло сообщение: «Не пропустить к берегу!» И тут я вроде бы отключил эмоции. Уже не видел крови, зияющих ям от снарядов. Передо мной были только вражеские самолеты и корабли…

Продержались, не пустили врага на континент. Заслонили собой. Потом я лежал обессиленный, безголосый, неспособный думать.

– Первый бой самый страшный? – спросил Вовчик, брат Лесика.

– Страшно было потом раненых из моря спасать. Чуть не утонул. Хорошо, что товарищи научили за волосы вытаскивать.

– Знаешь, Вовка, все страшно: и в бой идти, и видеть умирающих от голода детей, – вздохнул дядя Антон. – Я тоже зенитчиком был. Три зенитки в моем ведении находились. Две обслуживали хлопцы, а у третьей – только командир расчета – мужчина. Учитель бывший, лет двадцати восьми, остальные – девушки молоденькие. Совсем еще девчонки. Из десятого класса на курсы пришли. Полтора месяца поучились и сразу к нам. Одна азимут выставляет, другая траекторию вычисляет, а третья – наводчик. Даже имя одной запомнил: Инна Бабина, шустрая, веселая такая, черноглазая. Инесса-принцесса – так про себя ее прозвал, глядя как изящно управляется она с орудием. Руки бы ей целовать, на коленях перед нею стоять… Как самолеты над нами появились, глянул я на Панаса, а у него коленки дрожат. Срывающимся голосом как закричит: «Агон!» Даже акцент от волнения усилился. Девчонки после первого выстрела на командира глядят, хохочут. Разрядка, что ли, у них такая была. А может оттого, что еще не познали страха. Синхронно, весело выкрикивали приказы… Много нас там полегло… Да вон она мимо сельсовета идет! На встречу с однополчанами из Алма-Аты приехала. Завтра они в логу соберутся помянуть друзей.

Наконец осмелился высказаться молодой человек с улицы Красная:

– О каждом человеке нельзя забывать, каждый человек ценный.

– Только не на войне. Здесь особая статья. Родина, – во-первых. Некогда о каждом думать. Скопом приходилось на врага наваливаться. А там кому что бог предназначил… Кому пасть, кому дальше воевать, Родину защищать. У людей разная психология в военное и мирное время. И мерки жизненные разные. Нельзя штатскими мозгами военные дела осмыслять, – возразил дед Пахом.

– Ощущение войны дает только сама война. Солдаты, прошедшие войну, у которых на руках умирали однополчане, друзья, относятся к жизни, к людям, к их поведению иначе. А то, что вы, невоевавшие, пытаетесь себе представить, – все игрища. Я вот снайпером был. Сидим три часа в укрытии. Вдруг выстрел, и голова друга в клочья. Вот это и есть война. Я потом два дня из болота не вылезал. Снял-таки гада, – жестко поведал дядя Андрей.

Пацаны присмирели. Петрович вынес из дому «беленькую», и граненая рюмка пошла по кругу: «Вечная память… Земля им пухом…»

– Давайте Ивана Васильевича отдельно помянем? – тихо предложил дядя Андрей. – Всю войну без единой царапинки прошел. Догнала его злая пуля у родной калитки в день Победы…

Молча налили. Молча выпили.

Ребятишки повисли на плетне.

– Завалите, антихристы! – замахнулась на них полотенцем хозяйка.

Малыши отхлынули от забора, как воробьи вспорхнули, и сели тут же рядом в молодую траву-мураву.

– Дядя Никита, а на войне смешное было? Вы такой веселый, вспомните что-нибудь, пожалуйста, – очень вежливо попросил старший из ребят, Георгий.

Дядя Никита усмехнулся. Черные глаза его хитро блеснули:

– Иван, расскажем мальцам, как мы с тобой своего солдата, из соседнего полка, вместо «языка» притащили?

– Нашел чем хвалиться, – досадливо поморщился Иван.

– А чего ты тогда с тем солдатом подрался?

– Обозлился он на нас за ночное происшествие. К тому же мы его крепко разукрасили. Вот он и говорит мне: «Солдат, подари свое фото». «Зачем», – спрашиваю сдуру. «Детей пугать», – отвечает. Юморист хренов. Ну, я ему и поддал, чтобы не умничал.

– Дядя Паша, о чем вы думали перед сражением и во время боя? – осмелел маленький Сергуня.

– Когда солдат идет в атаку защищать Родину, все, что было до этого, исчезает. После плена на финской, я попал в штрафбат. В самые опасные точки нас бросали. О чем думал? Выспаться бы! Беспрерывные атаки настолько изматывали, что случалось такое: снаряды кругом рвались, а я ничего не видел, не слышал, не чувствовал. Пластом лежал, головы поднять не мог. Засыпал на снегу, выбившись из сил. Отключался! Потом, через несколько мгновений какая-то неведомая сила поднимала толчком, и я продолжал бой. Когда переходящая все границы усталость сильнее страха смерти – это противоестественное состояние организма. Человек должен помнить о жизни и бояться смерти, но не на войне… Такое можно забыть рассудком, только не сердцем.

– Я в пятнадцать лет попал в ополчение. Лягушек тогда пуще немцев боялся, – улыбнулся колхозный ветеринар. – Раз послали нас в разведку. Затаились мы у реки. Вдруг шевельнулось что-то в камышах. Я с перепугу стрельнул, а то корова оказалась. Как меня тогда солдаты благодарили! Под Курском начинал солдатский путь. В окружение попал. Удалось выбраться. Спали на улице. Под утро холодно становилось. Бывало, к боку какого-нибудь солдата прижмусь и греюсь. С вечера земля под нами подтаивала, а к утру шинели вмерзали в лед. Мы помогали друг друга «откалывать». Голодали. Так я грачей настреляю из автомата, кое-как ощиплю, выпотрошу – и в суп. Перья торчат, а мы едим. Первый обстрел был не бомбами, а пустыми бочками. Их сбрасывали с самолетов. Они летели и жутко гудели. А как-то во время очередного обстрела я в яму упал, а назад вылезть не могу. Солдаты хохочут, а я боюсь от стыда расплакаться. Да… Быстро повзрослел. Вернулся – грудь в медалях.

– Я в Австро-Венгрии познакомился с ихней дамочкой, годов тридцати. Она спрашивает: «Почему русские девушек в сарай на сено ведут? У вас кроватей нет?» Я не растерялся, говорю: «Мы романтики!» – весело оскалился лысоватый незнакомец, из любопытства остановившийся около нас.

– О веселом спрашиваете? Бывало и веселое. Человек в любых условиях остается человеком. Ничто ему не чуждо, – усмехнулся Константин Павлович, главный врач районной больницы. – Представьте себе полустанок, разбомбленное железнодорожное полотно. Одинокая цистерна со спиртом. По одну сторону рельсов мы за кустами, а по другую – немцы за домами. Прострелили цистерну в нескольких местах. А к ночи на платформе уже все вместе лежали вповалку, в обнимку. Не поймешь, где наши, где немцы…