полная версия

полная версияПробуждение историка-профессионала (из дневниковых записей автора)

Белоусов, К. И. Синергетика текста: от структуры к форме / К. И. Белоусов. – М.: Книж. дом «Либкором», 2013. – 248 с.

Лепешко, Б. М. Логические основы исторического исследования / Б. М. Лепешко. – Брест, 2004.

Лепешко, Б. М. Методология истории: краткая энциклопедия / Б. М. Лепешко. – Брест: Альтернатива, 2008. – 160 с.

Миницкий, Н. И. Методы построения научного и образовательного исторического знания / Н. И. Миницкий. – Минск: БГПУ, 2006. – 201 с.

Миницкий, Н. И. Методы построения научного и образовательного исторического знания: моншрафия / Н. И. Миницкий. – Минск: БГПУ, 2006. – 201 с.

Сидорцов, В. Н. Изучение личности в истории: ориентация на контент-анализ, психоанализ, дискурс-анализ / В. И. Сидорцов, А. А. Приборович. – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 199 с.

Сидорцов, В. II. Научный дискурс историка: социальная обусловленность и методология исследования / В. Н. Сидорцов, А. А. Приборович. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – 200 с.

Сидорцов В. Н. Беларусь в XX веке: нетрадиционное представление истории: монография / В. Н. Сидорцов, И. А. Кандыба, М. М. Равченко; под ред. В. Н. Сидорцова. – М.: МАКС Пресс, 2010. – 272 с.

Итак, приведенные суждения и названные факты далеко не исчерпывают того «размывания» отечественной историографии, которое приходится наблюдать в нашей научной жизни. Иные могут сказать или подумать: пусть молодые дерзают, потом сами разберутся. Не напоминает ли это заигрывание с молодежью? Такое уже было в истории, и все знают, к чему привело. Авторы монографии ориентируются на тех, кто идет в науку по призванию и готов блюсти ее чистоту. А мы поможем им найти себя в ней, развернув далее дискурс-анализ основного исторического источника – нарративного.

4. На волнах профессионализма.

Достигнутый уровень исторического исследования и обучения привел к разработке синергетического взгляда на историю. Постановка этой проблемы связана с вопросом о взаимоотношении двух подходов к истории: формационного и цивилизационного (культурологического). Из философии истории известно, что в основе первого подхода лежит представление исторического процесса как последовательной смены форм бытия общества, как перехода от низшей к высшей стадии в развитии общественной формации, базирующейся на том или ином способе производства. Цивилизационный (нелинейный) подход к истории (цивилизационная концепция исторического прогресса) означает объяснение вариативного характера исторического развития, многообразие и уникальность человеческой истории, преодоление европоцентристских стандартов и приоритетов, постулирование принципиальной возможности иного мироустройства. Причем под цивилизацией того или иного типа (традиционного/восточного или техногенного/западного) понимается устойчивое культурно-историческое сообщество людей, отличающееся общностью духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, сходством материально-производственного и социально-политического развития, особенностями образа жизни и типа личности, наличием в большинстве случаев общих этнических признаков в соответствующих географических рамках.

Раздаются голоса, направленные против противопоставления формационного и цивилизационного подходов в историографии, на их сочетание по принципу дополнительности, сопряжения («и-и»), учитывая положительные моменты в каждом из подходов. В этой связи наше внимание обращается к синергетике. Исходя из этой модели, общество рассматривается как внутренне сбалансированная система, обменивающаяся энергией с внешним миром, система, в которой элемент случайности выступает как двуликий Янус, разрушающий старое и созидающий новое.

Правда, раздаются и голоса «из прошлого» о том, что нам не следует перенимать временно модные на Западе исторические концепции и методы. В этой связи нельзя пройти мимо таких заявлений «Беларускага гістарычнага часопіса», как следующее: «Мы ўсе больш разумеем, што розныя "псіха-гісторыі", "сінергетыкі" і ім падобныя "метадалогіі", якія яшчэ некалькі гадоў таму ўзносіліся на шчыт нашымі гісторыкамі-наватарамі, якія імкнуліся ўзяць самае "навамоднае" з сучаснай замежнай навукі, аказаліся неабгрунтаванымі, а таму і нежыццяздольнымі. Самі па сабе яны цікавыя, але бяда ў тым, што іх спрабуюць выдаць за сінтэзуючыя, універсальныя"» [Беларускi гістарычны часопіс, 2009. № 8 с. 12].

Подобное мог сказать тот, кто:

не вник в суть таких «метадалогій»;

не замечает общего вызова (не только авторов приведенной цитаты), брошенного постмодерном всем прежним интерпретациям истории;

не желает понимать объективной необходимости поиска синтезирующего начала в исторической науке, «растворившейся в историях»;

не видит, что интерес к этим «метадалогіям» может быть вызван не тем, чтобы «накладывать» их на нашу науку, а тем, чтобы найти в них рациональное зерно и применить его в отечественных исследованиях, обогатить свою методологию международным опытом;

не знает того, что: а) мотивы человеческих действий могут исходить не только из сознания, но и подсознания, и это не трудно доказать (см. учение 3. Фрейда); б) левое, наиболее развиваемое, полушарие нашего головного мозга воспринимает линейную информацию, а правое – нелинейную, что выдвигает задачу гармонического развития логических и «образных» способностей мозга (см. учения американских психологов лауреата Нобелевской премии Р. У. Сперри и Г. Гарднера, в частности его теорию множественности интеллектов).

Только благодаря широкому кругозору и усвоению современных знаний, почерпнутых в истории и в различных отраслях науки, может стать предметной следующая за процитированными строками фраза: «Нам неабходна шукаць і выпрацоўваць свае, безумоўна, з улікам не толькі айчыннага, але і замежнага вопыту». Получается «свае», но не свою методологию, если речь вести о научной методологии. И не иначе, как принимая во внимание объективно происходящую в мире интеграцию наук, ко многому обязывающую гуманитариев и прежде всего историков, рассчитывая на способность человеческого мозга анализировать поступающую информацию как на рациональной, так и на иррациональной основе.

В соответствии с синергетической моделью неустойчивость в обществе, колебания и хаос, рассматривается не только как разрушающая, но и как созидательная сила развития социума, и возвышается роль личности в истории. Вот такая повседневность, в которой живет, думает и действует обычный человек, без относительно того места, которое он занимает в социальной иерархии, является для нас, современных историков, весьма привлекательной.

Известный марксист Г. В. Плеханов, признавший Февральскую революцию, но не Октябрьскую, рассматривал человека как непосредственного вершителя истории, причем внимание его было обращено не только на «великих мира сего», но и на непосредственных производителей материальных благ. Однако не в том смысле, что каждый индивид может оказывать влияние на ход истории. Предполагалось, что деятельность индивида происходит в рамках, определяемых общественно-экономическим развитием. Тем самым Г. В. Плеханов отрицал роль случайности (субъективного фактора) в истории, детерминируя исторический процесс объективными условиями. Человек для него герой не в том смысле, что якобы может изменить естественный ход вещей, а в том, что его деятельность является осознанным выражением этого необходимого и бессознательного хода. Влиять на социальную психику значит воздействовать на исторические события, что не каждому дано.

Синергетика свободна в истолковании роли человека в истории. Синергетическое мировидение содержит модель саморазвития человека в самоорганизующемся мире. Это позволяет человеку в отношении к миру избегать двух крайностей: а) не являться марионеткой в руках надличностных сил; б) не являться вездесущим творцом мира. Синергетика рассматривает человека как творца своего собственного бытия, но по законам, универсальным для мирового порядка. Индивид, с одной стороны, подчинен структуре социума, а с другой – именно он поддерживает существование структуры[16].

Погружаясь в войну или революцию, общество приходит в броуновское движение, усиливается социальный метаболизм (межсистемный и внутрисистемный обмен энергией), обостряются социальные конфликты. Тысячи людей (главным образом из беднейших слоев населения, наиболее потерпевших от функционирования «взрывающейся» системы) стремятся проявить и показать себя, прежде всего, в политической деятельности. Вместе с тем в подобном состоянии коллективного возбуждения как будто совершенно отключенной оказывается способность отдельно взятой личности к логическому мышлению. Человек в подобных обстоятельствах становится зависим от некоего параметра порядка, часто отражаемого в стихийно возникшем лозунге.

Примером может служить обстановка в России к осени 1917 г., когда выдвинутый большевиками лозунг «Земли, хлеба, мира!» (не важно, насколько он мог быть осуществим) стал силой, которая содействовала успеху большевиков. Именно такая обстановка хаоса способствует выходу на арену истории отдельных личностей, способных изменить судьбы миллионов. Возникшая ситуация, когда система находится в состоянии хаоса происходит столкновение личностей, представляющих различные слои населения.

Хотя исполком Минского совета и обратился 26 октября ко всем революционным организациям края с предложением начать формирование временных органов власти на местах, фактически проводил большевистскую изоляционную линию, опираясь на ВРК Западного фронта. Игнорировалось требование ряда советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов о создании демократического правительства. Произошло столкновение с Комитетом спасения революции, представлявшим партии эсеров, меньшевиков, бундовцев. Это привело к концентрации сил большевиков (создан Облисполком Западной области и фронта), а не сближение с социалистическими партиями.

Большую роль в этом играла личность К. И. Ландера, занимавшего посты председателя Минского совета, ВРК Западного фронта и СНК Западной области и фронта. Чего стоило его заявление о необходимости социалистического правительства лишь при условии, если в нем представители социалистических партий будут в меньшинстве! И это в то время, когда их поддерживало большинство населения. Обозначился курс на «захват» власти со стороны большевиков. Противоречия возросли в связи с роспуском I Всебелорусского съезда в Минске и Учредительного собрания в Петрограде. Действительно, подтверждается и уточняется вывод о том, что революция «разбудила и расковала» огромные силы народа, хотя никто не знал, как «обустроить» огромную страну.

Сторонники синергетики утверждают: 1) что при прохождении системы через точки бифуркации малые флуктуации могут вызывать крупные последствия (пример с К. И. Ландером); 2) социальные и исторические механизмы делают рассматриваемую роль возможной, а без нее (данной личности) они же могут породить новую историю; 3) с этой ролью связан выбор альтернатив. Названные механизмы в каждом отдельном случае требуют глубокого изучения, что делает поставленную проблему весьма актуальной.

Выше отмечалась попытка использования синергетической модели в качестве средства наложения теории коммуникации Н. Лумана на ситуацию внутрипартийной дискуссии 20-х гг. XX в. Более показателен в этом отношении другой случай, когда исследователь, не ставя целью прибегать к синергетической парадигме, возможно и не разбираясь в ней, но, будучи последовательным исполнителем, на деле реализует ряд ее эффектов.

Подобным примером может служить кандидатская диссертация посла Палестины в Республике Беларусь Абу Зейда Мунтасера «Формирование Палестинской национальной администрации и ее политика в области внутренней безопасности, образования и здравоохранения». Автор рассматривает процесс формирования палестинской государственности «как своеобразную подсистему с особыми взаимосвязями и взаимозависимостью составляющих ее элементов» в системе Палестины. Развитие системы в целом «было чревато непредсказуемыми последствиями». Автором называется несколько ее этапов, в которых можно выделить, подходя синергетически, периоды становления порядка и хаоса с его точками бифуркации.

Этот пример свидетельствует о жизненности синергетического похода, как бы мы ни относились к нему.

Синергетика, как отмечалось выше, интересна нам, историкам, своей обращенностью к личности, причем обычной, как таковой, независимо от занимаемого положения в обществе и государстве. Если Г. В. Плеханов рассуждал о роли личности в истории выдающейся и вместе с тем детерминированной объективными условиями, то представители синергетической парадигмы наделяют такой ролью любую нормальную личность в масштабе той или иной области занятий, страны и мира.

Убийство 15 июня 1914 г. наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда неизвестным студентом Гаврилой Принципом – не просто повод к развязыванию мировой войны. Революция пробуждает самые различные по характеру личности к самым что ни на есть заметным действиям.

Освоение синергетической парадигмы вызвало потребность в ее применении к решению конкретной научно-исторической задачи. Близость 60-летия Великой победы над фашистской Германией наталкивала на удовлетворение этой потребности путем анализа свидетельств войны. При этом оказалось соблазнительным осветить уже имеющийся огромный материал с позиции столкновения двух мощных, хотя и различных социальных систем фашистской Германии и Советского Союза, используя известный понятийный аппарат синергетики.

Нами подготовлено и вышло из печати учебное пособие Сидорцов В.Н., Нечухрин А.Н., Яскевич Я.С. и др. Методологические проблемы истории: учеб. пособие для студентов, магистрантов и аспирантов истор. и филос. специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования. Минск : ТетраСистемс, 2006. В пособии содержались такие важные для дальнейшей работы разделы, как Философия истории, Методология исторического познания, современные направления в историографии. Осмысление поднимаемых в них вопросов натолкнуло на мысль о создании альтернативной истории Беларуси XX в., положив в ее основу антропологический подход и синергетические эффекты.

На вооружение была взята следующая технология разработки этой темы:

1)

человек (личность, ее роль в истории) как основополагающая категория в историческом познании;

2)

логистическое представление динамики численности и состава населения Беларуси и кадров Коммунистической партии Беларуси, на основе чего определяются периоды режимов стабильного (подъемов спадов) и хаотического состояний в развитии Беларуси, т. е. осуществляется новая (уточненная) периодизация отечественной истории в конце XIX – начале XXI в.;

3)

историческая повседневность, главным образом представленная в мышлении человека как такового.

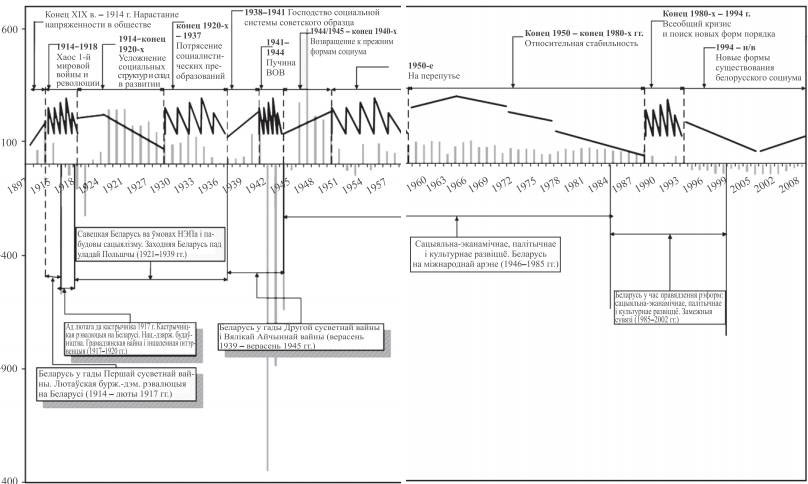

Основой такой истории должна была стать разработанная на кафедре источниковедения гипотетическая схема (график) рассматриваемого исторического процесса (рис. 1).

График динамики численности населения Беларуси

Обозначения: ломаная линия – период хаоса, сплошная линия – стабильное снижение внизу – соответствующие (для сравнения) учебному пособию «Гісторыя Беларусі»: у2ч.:

Рис. 1. График динамики численности населения Беларуси в период 1897-2008 гг. (в современных границах) Беларуси в период 1917-1991 гг.

-Обозначения: ломаная линия – период хаоса, сплошная линия – стабильное снижение либо рост. Вверху названия периодов, выделяемых на основе логистического распределения; внизу – соответствующие (для сравнения) учебному пособию «Гiсторыя Беларусi»: у 2 ч.: вучэб. дапам. / пад рэд. Я.К. Новiка, Г.С. Марцуля. Мiнск: Унiверсiтэцкае, 2003.

На основе графика была разработана новая периодизация истории Беларуси, представленная в табл. 3.

Таблица 3

Периодизация истории Беларуси с позиции синергетики (конец XIX в. – 2008 г.)

Конец ХІХв.-1914 гг.

Нарастание напряженности в обществе (изменения в самосознании масс, усиление социальной мобильности, рост социальной активности, появление различных течений и организаций, вопрос о перспективах развития и путях реформирования социально-политического устройства, экономический подъем)

1914-1918 гг.

Хаос Первой мировой войны и революций (борьба альтернатив по проблеме дальнейшего развития социума и мира в целом)

1919 г. – конец 1920-х гг.

Усложнение социальных структур и спад в развитии (белорусизация и коренизация, поиск новых форм хозяйственной жизни, курс на установление монополии большевистской партии, свертывание новой экономической политики)

Конец 1920-х-1937 гг.

Потрясения социалистических преобразований (формирование «социалистического» рабочего класса, колхозного крестьянства и рабоче-крестьянской интеллигенции, «социалистических» наций, установление тоталитарного режима, экстенсивное развитие производства)

1938-1941 гг.

Господство социалистической системы советского образца (стабильный рост путем ужесточения режима, идеологический прессинг)

1941-1944 гг.

Пучина Великой Отечественной войны (потрясение в стране и наведение порядка, достижение победы)

1944/1945-ко-нец 1940-х гг.

Возвращение к прежним формам социума (преобразования в Западной Беларуси, сравнения жизни в СССР и на Западе, относительная нормализация обстановки в стране)

1950-е гг.

На перепутье (кризис сталинской модели руководства, усиление антисоветских настроений в обществе и рост численности заключенных, уравниловка, становление основ гражданского общества, проблема технического перевооружения народного хозяйства)

Конец 1950 – конец 1980-х гг.

Относительная стабильность (рост качества жизни, постепенное усиление социальной и национальной напряженности, скатывание к хаосу)

Конец 1980-х-1994 г.

Всеобщий кризис и поиск новых форм порядка (потребность в реорганизации системы власти, перестройка, несоответствие предлагаемых реформ меняющейся ситуации в стране и мире, пробуждение национально-государственной идентичности народов и распад СССР, образование Республики Беларусь)

1994 г. – н/в

Новые формы существования белорусского социума (социально-политическое и экономическое структурирование в соответствии с новыми реалиями, возникновение новых проблем)

Представленная табл. 3 по существу является моделью альтернативной истории Беларуси. Наполненная содержательным материалом она была превращена из идеальной в реальную[17].

ДОКУМЕНТЫ

№1 Выдержки из монографии «Народ во Второй мировой и Великой Отечественной войне: синергетический взгляд на историю»[18]

Поскольку война была кровавым столкновением различных мировых систем, она рассматривается в синергетической системе Мир, а Беларусь в единой подсистеме СССР. Выделен цикл с его двумя режимами:

Сохранения порядка – система Мир в преддверии схватки ее основных антиподов (1939-1941 гг.).

Хаоса – пресечение попытки установления мирового господства военным путем (1941—1945 гг.), когда в смертельной схватке столкнулись подсистема «фашистская Германия и ее сателлиты» и подсистема «СССР и страны антигитлеровской коалиции».

В сопоставлении этих подсистем разграничиваются два их внутренних режима:

•

Для СССР, в т. ч. БССР, состояние беспорядка -

перестройка на военный лад,

когда проявила себя гражданская инициатива, давшая возможность государственным структурам оправиться и утвердить в стране чрезвычайное положение;

•

Для Германии состояние «немецкого распорядка» -

«фашистский триумф»,

фигурально представленный на рисунке на А. В. Ставицкого «Противостояние», где «демон» заполонил большую часть пространства в сравнении с «ангелом».

•

Для СССР -

военная унификация структур социума и достижение Победы,

что обеспечивалось политическим режимо

•

м военной диктатуры, централизацией управления хозяйством и жестким контролем частной инициативы, усилением тенденции к социальной однородности и введением карточной системы снабжения населения, доминированием консервативной идеологии и обращением к «патриотической традиции русского народа» и церкви;

•

Для Германии -

появление флуктуации и погружение в состояние хаоса.

Предложенная подборка документального материала подтверждает представленную схему. Центральными в подборке можно считать следующие документы: со стороны СССР «Из письма рабочих Урала и Сибири И. В. Сталину от 15 сентября 1941 г.»; со стороны Германии «Отрывок из служебного циркуляра СД "Сообщения из рейха" от 15 апреля 1943 г. об образе русского человека у немецкого населения».

В первом из документов констатируется установление в стране Октября «фашистской системы», что и явилось причиной неудач Красной Армии в борьбе с Гитлером, и выражается уверенность в неизбежности нашей победы под руководством Сталина, Ворошилова, Буденного.

Из письма рабочих Урала и Сибири И. В. Сталину

15 сентября 1941 г.

Как могло получиться, что социализм оказался в опасности перед лицом фашизма? Объясняется это тем, что рабочий класс и крестьянство за истекшие годы стали переживать то, что не завоевали в1917г. В1917г. они свергли буржуазию и завоевали себе власть. Завоевали фабрики, заводы, рудники, землю, недра земли, леса, реки, ж. д. и т. д. и т. п.

Завоевав власть, рабочий класс думал, что он сейчас будет настоящим хозяином своего производства. Крестьянин думал, что коллективным трудом в колхозе он будет вести хозяйство по-новому, он думал, что навек избавился сейчас от всяких налогов. Завоевав власть, молодежь думала, что она только сейчас будет иметь возможность бесплатно учиться в учебных заведениях, вплоть до получения высшего образования, молодежь думала, что их родители избавятся платить за обучение навеки. Бойцы и командиры, завоевав власть, думали навек избавиться от фашистской военной дисциплины.

Не прошло и 25 лет, как все это снова, фашистская система во всех системах начала проявляться.

Рабочие по фашистской системе стали подвергаться штрафам до 25 % заработка или заключению в тюрьму от 3-месячного до 3-летнего срока. Эта система приняла самый широкий размах: абсолютное большинство рабочих на предприятиях стали платить штрафы или заключены под стражу… Советская власть не держит авторитет перед рабочим классом. Надо фашистскую систему – штрафы, суды – отменить, все передать на профсоюз. Дать решать самим рабочим, чтобы рабочий класс был у власти, а не кто-то, тогда он пойдет снова за соввластью, на борьбу с фашизмом.

…С колхозника снимают три шкуры – налоги, трудгужповинности и за колхоз, колхозники становятся недовольные. Они завоевали не это. Они завоевали землю для коллективной обработки и от этого хозяйства платят налоги, а не от себя лично. Это не укрепляет колхозное крестьянство, а расшатывает. Надо такую систему отменить, и крестьянство пойдет за соввластью на борьбу с Гитлером, вместе с рабочим классом…

Дисциплина в РККА должна быть на высоком идейном уровне – самосознательная, но не фашистская, как превратили ее сейчас… Фашистское заимствование – штрафы, суды, дисциплинарные батальоны и пр. – для Красной Армии, для сынов рабочего класса и крестьянства не пойдет. Такая армия, как рабочая армия, она была и будет всегда против фашистской структуры. Она поэтому сейчас находится на таком пути, по которому дальше не пойдет. Не будет защищать тимошенковские фашистские законы… Вот попробуй убедить и доказать бойцу и командиру РККА, когда он сам, боец и командир, воочию видит неправильность структуры армейской. Вот почему сейчас РККА является неустойчивой, она в любую минуту сделает измену фашистской системе.

<…> Трудящиеся Советского Союза еще не потеряли авторитета, т. Сталин, Ворошилов, Буденный, они верят в Вас, что под Вашим руководством мы победим фашизм. Мы все, уральцы, пойдем защищать свое завоеванное богатство. Фашизм навек будет разбит. На борьбу с фашизмом пойдет весь рабочий класс и крестьянство, если рабочий и крестьянин увидят, что интересы их защищает советская власть, и Гитлер будет разбит.