полная версия

полная версияПробуждение историка-профессионала (из дневниковых записей автора)

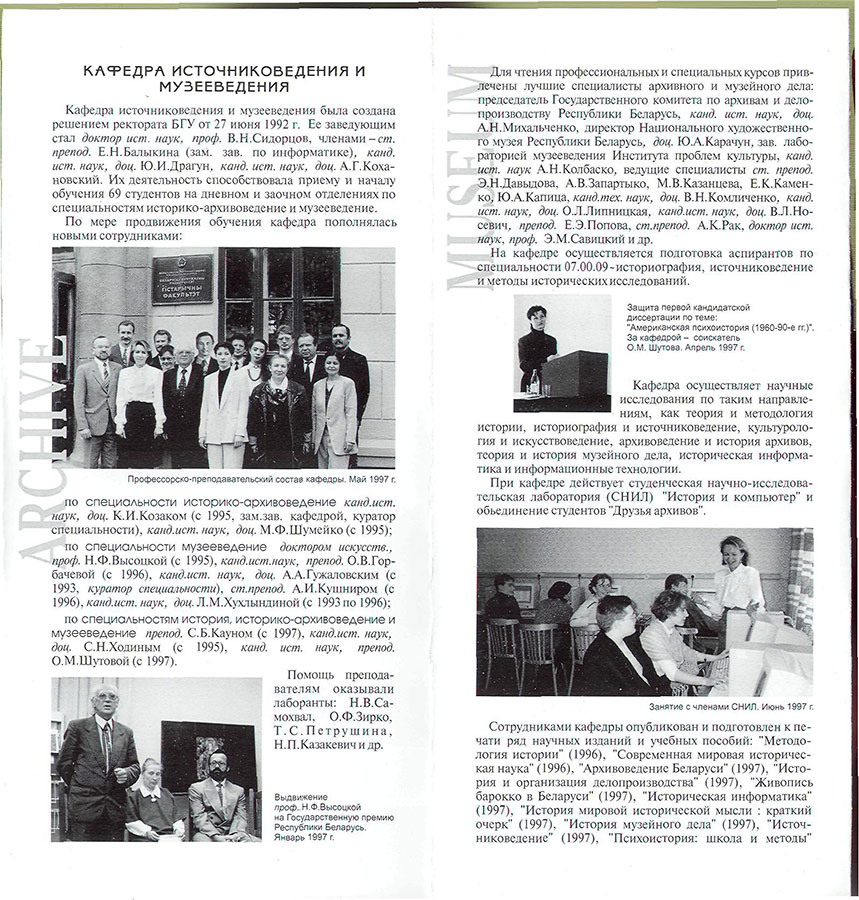

Вся работа, проводимая нами, проходила без участия тогдашнего декана, целиком доверявшего нам. 5-летний юбилей кафедры проходил с участием замдекана Ю.Л. Казакова. О чем свидетельствует фото отчетного заседания кафедры под его председательством.

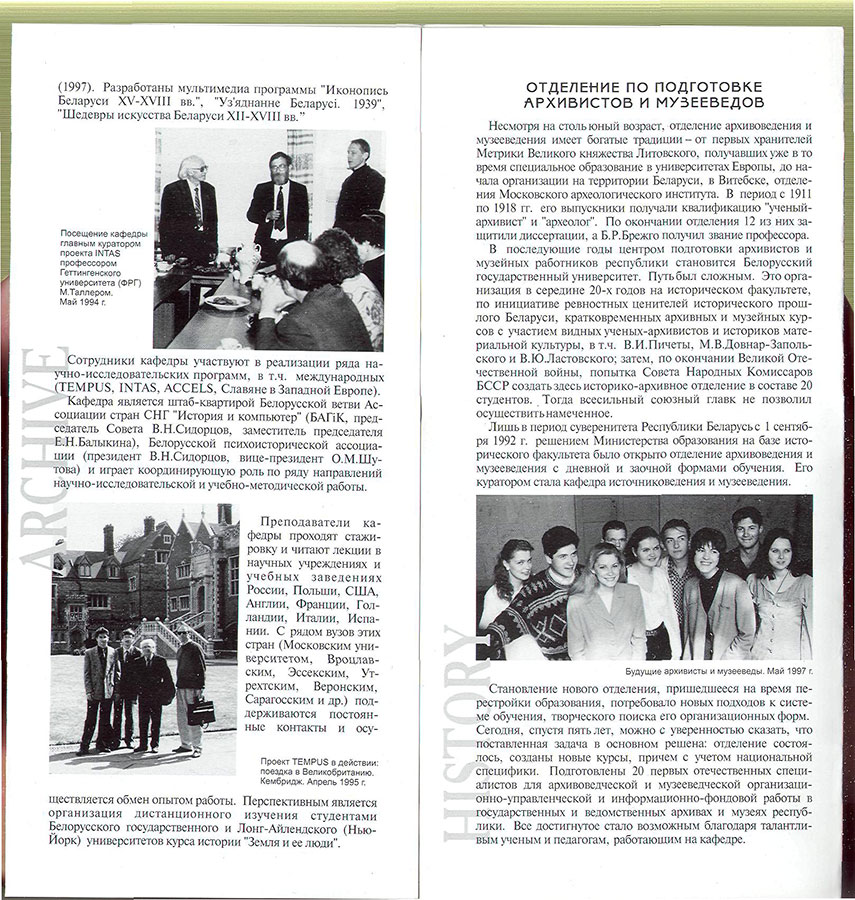

К вашему вниманию предложен буклет нашей кафедры к 25-летию, сделанный благодаря К.И. Козаку. В буклете наши первые лица, первый состав кафедры и наши дела. Первая фотография – белорусско-французский семинар; на втором листе – первый состав кафедры, правда, на этом снимке присутствуют все, за исключением декана (мы искусственно добавили лицо декана, и последние наши снимки представлены с его участием). На этом же листе фото Н.Ф. Высоцкой, представленной нами на Государственную премию. Далее на фото представлена защита О.М. Шутовой. Затем – фото Е.Н. Балыкиной, проводившей заседание СНИЛ. На следующей странице мы видим фото Манфреда Таллера, посетившим нашу кафедру. Это профессор Геттингенского университета, который курировал проект, по которому мы развивались в области исторической информатики, знакомились с различными мировыми достижениями в этой области. На следующем фото – посещение Кембриджа в Великобритании, где проходил обмен опытом. На третьей странице – наши студенты, специализировавшиеся по исторической информатике. И на последнем фото – К.И. Козак, читавший лекцию во Франции.

Отрадно заметить, что кафедра под руководством С.Н. Ходина взяла курс на обеспечение чистоты исторической науки, исследования истории и обучения молодых кадров. Дальнейшее наше развитие оказалось невозможным без такого взятого нами курса. Нам надо сохранить это знамя, которое мы подняли, надеясь на поддержку со стороны других кафедр нашего факультета и понимание нас в Республике.

Логическим завершением перелома явилось научное издание книги автора «Методология исторического исследования (механизм творчества истории)»[7] . Оно посвящено проблеме углубления исторического познания. В нем рассмотрены общелогические и общенаучные методы и их место в историческом исследовании, особое внимание уделяется историческому и логическому методам, методу восхождения от конкретного к абстрактному и восхождения от абстрактного к конкретному, методу моделирования исторических явлений и процессов. Подробно рассматриваются специальные исторические методы (историко-генетический метод, -сравнительный, -типологический, -системный, диахронический метод, историческая ретроспекция). Рассмотрены также математико-статистические методы и информационные технологии, методы психоистории, методы понимания текста, семиотика, использование знаковых систем и искусствоведческий анализ.

Особое внимание ныне привлекает наша работа над проблемой моделирования в историческом познании. Представлены модель явлений и модель процессов.

На основе вышеозначенного научного издания создано учебное пособие «Методология истории: количественные методы и информационные технологии» (В.Н. Сидорцов. – Минск: БГУ, 2003. – 143 с.), рекомендованное Центром учебной книги и средств обучения Национального института образования в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений исторических специальностей. Пособие включает три раздела:

Модуль 1 «Электронный учебный курс в системе УМК (учебно-методического комплекса)», включающий концептуальную модель методологии истории и сценарий форума «Междисциплинарность в историческом познании».

Модуль 2 «Количественные методы в историческом познании» (общая характеристика, измерение признаков исторических явлений и процессов, моделирование объектов истории, многомерный статистический анализ).

Модуль 3 «Информационные технологии в историческом познании» (Базы данных, компьютерное моделирование, мультимедиа-технологии, технологии интернет).

Работа была представлена на конференции АИК состоявшейся в С-Петербурге. Восхищение участников конференции вызвали помещенные на форзаце пособия стихи о математизации исторической науки и использовании информационных технологий.

ДОКУМЕНТЫ

№1 Буклет «5 лет кафедры источниковедения и музееведения»

№2. Фото1. Отчетное заседание кафедры

№3 «Методология истории: количественные методы и информационные технологии». Стихотворения моих студентов

…Математики с историей союз

Уже давно неоспоримо мнение,

Что поступательно из года в год

Количественных методов значение

В науке исторической растет.

Огромные потоки информации

Полнее обработать и понять,

Обширнее, чем есть, интерпретацию

Имеющимся сведениям дать.

Такую цель давно решил на практике,

В методике поставив жирный плюс,

Тому назад полвека математики

С историей подписанный союз.

Задача этих методов: 1) создание

События модели цифровой,

2)Теорий новых новые искания,

Анализ тех, уже вошедших в строй.

Измерить исторические данности

(Меж ними однотипность лишь была б)Предельно ясно, обойдя туманности,

Поможет специальная шкала.

3) В реальности исследуемой главное

Приметы в точных цифрах воплотить,

Чтобы границы качеств стали явными,

Чтоб меру их точнее осветить.

Причем анализ фактов исторических

Первичным можно уровнем назвать,

Затем к модели суть математической

На уровень вторичный прошагать.

Из многих черт мы в сущности немногие Тех методов сумели передать.

Вы сможете о них в "Методологии" Подробнее, но в прозе, прочитать.

И ветер эры электронной…

Упал заветной каплей срок,

И ветер эры электронной

Ворвался тысячью дорог

В мир манускриптов запыленных.

Презрев столетий карусель,

Вы в силах, если захотите,

Создать абстрактную модель

Давно случившихся событий.

Она сумеет совместить

В себе наглядность и словесность

И строгих формул сохранить

Математическую честность.

А чтоб в порядок привести

Массивы сведений пространных,

Казалось, лучше не найти

Реляционной базы данных.

Но для историка, увы,

Не все подвластно рамкам схемы,

И лишь с программой КЛИО вы

Решите данные проблемы.

На первом месте у нее

Стоит источник нарративный,

Своеобразие свое

Нам представляя объективно.

Здесь сохранен наверняка

Пакета вид первоначальный,

Что помогает извлекать

Известный факт или случайный.

А если текст уныл для вас

В его стандарте неизменном,

Вам мультимедиа тотчас

Его украсит непременно.

Чтоб наш традиционный труд

Не стал рутиной монотонной,

Вперед историка зовут

Дороги эры электронной

№4 АПОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ[8]

Апология (гр. apologia) – защита кого-либо или чего-либо, часто предвзятая, т. е. восхваление. В нашем случае речь пойдет не о восхвалении, а о сохранении чистоты отечественной историографии, которая (особенно в последнее время) подверглась «засорению» в методологическом смысле со стороны и ортодоксов истории, и молодых кадров, входящих в большую науку.

Историкам старшего поколения, внесшим немалый вклад в развитие отечественной исторической науки (см.: Новик, Е. К. Проблемы совершенствования качества социально-гуманитарного образования в негуманитарных высших учебных заведениях (по поводу статьи М. И. Вишневского) / Е. К. Новик // Социология. – 2012. – №2. – С. 92-98.), нелегко принять новые научные идеи и подходы, синтезировать свои богатые знания с новыми взглядами на теоретико-методологические основания исторического познания. Молодые кадры, перед которыми открылись широкие просторы для научного творчества, не понимают преемственности в развитии науки, торопятся с выводами в своих исследованиях, не уделяя должного внимания их доказательности, проведению верификации. Мы имеем, с одной стороны, единство, построенное на идеологии марксизма-ленинизма, а с другой, отрицание этой идеологии и вслед за ней какого бы то ни было единства, полный хаос в методологии собственных исследований. Если первые в свое время шли в глубину познания, будучи ограничены узостью охвата своего объекта исследования, то вторые, не заботясь о тщательном отборе необходимой информации, склонны к ее поверхностному представлению.

Во введении к данной монографии мы уже оценили взгляды Е. К. Новика на проблему реформы высшего образования в республике и высказали собственное мнение, касаясь главным образом организации перехода на 4-летний срок обучения и не рассматривая его содержательного наполнения. Проблема, на наш взгляд, заключается не столько в сокращении срока обучения, сколько в переходе его на качественно новый уровень преподавания. Он не может не соответствовать происходящей интеграции наук, информатизации общества и глобализации политико-экономической жизни стран.

Продолжая рассуждение по заданной теме, прежде всего заметим, что разграничение негуманитарных и гуманитарных вузов, разделение исследовательской деятельности и образовательного процесса, когда и то, и другое должно происходить исключительно на научной основе, несостоятельны. Информатизация общества нивелирует роль ученого и преподавателя, математика и историка, учителя и учащегося. Интеграция паук – эта закономерность научной эволюции – ставит проблему междисциплинарности, а неизмеримо возросший поток информации – задачу поиска интегрированных средств обучения во всех сферах образования.

Возникшую в этих условиях, казалось бы, узкую проблему экономии средств нельзя решать, во-первых, игнорируя запросы переходного периода нашего развития, во-вторых, не привлекая к их удовлетворению широкой общественности. Для этого у нас имеются необходимые резервы, уже представленные в собственно научных и образовательных разработках. Каким же видится содержательное наполнение социально-гуманитарного образования? Рассмотрим этот вопрос на примере избранного нами исторического образования в любом вузе страны, имея в виду его последующее «скатывание» до уровня среднего образования.

Заслуживает решительной поддержки профессор Е. К. Новик в его неприятии взглядов М. И. Вишневского на предмет оптимизации социально-гуманитарного образования в «негуманитарных» вузах. Однако в вопросе о пути и средствах решения означенной проблемы в ее содержательном наполнении мы, не исключая иных подходов, стоим на позициях, противоположных Е. К. Новику, статья которого была расценена некоторыми как смелый, открытый вызов автора сторонникам М. И. Вишневского.

Под предлогом использования положительного опыта советской образовательной системы и практики обучения, с чем нельзя не согласиться (преемственность необходима, поскольку закономерна), Е. К. Новик фактически в целом реанимирует эту систему, базирующуюся на марксистско-ленинской основе.

Все это нетрудно усмотреть в следующем его пассаже: «…отсутствие этих дисциплин (имеются в виду дисциплины социально-гуманитарного цикла. – Авт.) на 3—5 курсах… (обязывает. – Авт.) вернуться к советскому опыту, когда общественные науки изучались студентами на протяжении всех лет учебы. Тем самым обеспечивалась возможность идеологического воздействия на души и сердца молодых людей. Подобная государственная практика существует в любой стране, когда идеологические органы и учреждения проводят политико-воспитательную работу с целью укрепления господствующей в обществе идеологии. Исторический опыт последних десятилетий показывает, что „лозунг деидеологизации" на рубеже 1980—1990-х гг. был ничем иным, как методом дискредитации социалистической идеологии и замены ее идеологией буржуазной, средством ликвидации существовавшего государственного и общественного строя»[9]. Еще раз подчеркнем, что сами по себе науки не могут произвести соответствующего идеологического воздействия: необходимо проведение специальных мероприятий, о чем, собственно, и говорится во второй части приведенной цитаты. У социально-гуманитарных наук несколько другие функции.

У исторической науки, например, это функции социальной памяти, научно-познавательная, воспитательная и идейно-политическая, которая понимается как выполнение социального заказа. Так, провозглашение Республики Беларусь мы, историки, воспринимаем не иначе как обязанность вскрыть корни такого референдума – углубиться в изучение Великого княжества Литовского, Полоцкого княжества и вообще всего белорусского в прошлом, заполняя пробелы в наших знаниях истории.

Историография руководствуется принципами объективности, историзма, системности и ценности в истории. Об этих принципах можно было бы не говорить, если бы они не нарушались соискателями ученых степеней. А нарушаются они из-за недооценки методов проведения их в научных работах. Хотя ВАК и требует характеристики методологии собственных исследований, однако на деле ее нет, так как соискатели ученых степеней фактически не владеют механизмом познания (исследования и обучения). У руководителей соискателей и членов советов по защите диссертаций логика проста: поскольку ВАК пропускает такие работы, голосуем «за».

Особенно «достается» принципу ценности в истории (науке и культуры), который вообще игнорируется будущими «остепененными» преподавателями вузов. А между тем он обусловлен как логикой развития науки, так и потребностями текущего времени.

Этим обстоятельством и объясняется наличие многочисленных диссертаций с низким теоретико-методологическим уровнем. В их «массе» возможно не заметить (такие случаи имеют место) тех работ, которые тем не менее написаны с учетом принципа ценности.

Анализ статьи Е. К. Новика показывает, что в содержательной части авторской концепции проводятся «вчерашние», отвергнутые в передовой историографии идеи исключительно формационного подхода в познании истории, политизации исторического знания, идеализации воспитательной роли исторической науки и др. Тем самым он, наоборот, укрепляет позиции сторонников свертывания социально-гуманитарного цикла не только в «негуманитарных» вузах. Ограничивается сфера распределения выпускников исторических факультетов и более того – их возможности в деле оптимизации преподавания социально-гуманитарного блока в «негуманитарных» вузах, но не по Вишневскому.

Поднять «вес» истории в негуманитарных вузах, конечно, необходимо и возможно, как нам представляется, посредством обращения к практико-ориентированной составляющей исследования, к нетрадиционным методам (о них автор, к сожалению, умалчивает), расширяющим поле их применения в условиях междисциплинарности и полидисциплинарности, например, к социальной синергетике, математике и статистике, количественным методам и информационным технологиям. В этом отношении к услугам исследователей представлена самая разнообразная современная литература, отечественная и зарубежная[10].

Добавим, что выдержанный на научной основе практико-ориентированный подход особенно важен для документоведов, которые, зачастую, грешат недопустимыми ошибками. Приведем, по крайней мере, три характерных примера:

1)

В полученном документе, удостоверяющем награждение меня грамотой верховного совета БССР, как участника съезда учителей республики от березовского района, было искажено мое отчество – вместо «Н

i

чыпарав

i

ч» зафиксировано «М

i

калаев

i

ч».

2)

При защите своей докторской диссертации «Рабочий класс Белорусской ССР в управлении государством (1921 – июнь 1941 гг.)» в ЛГУ официальный оппонент Н.Я. Иванов внезапно скончался, и моя диссертация была передана другому оппоненту, однако не окончательный ее экземпляр, а первоначальный вариант. Новый оппонент усмотрел неподготовленность диссертации к защите и вызвал меня на объяснение. Мое стрессовое состояние быстро прошло, при обнаружении ошибки местного документоведа.

3)

В полученной на руки трудовой книжке обнаружил отсутствие важного для меня факта о награждении почетным званием Заслуженного работника образования Республики Беларусь. В результате оказалось, что награждение меня заслуженным работником БГУ произошло спустя одиннадцать лет после Президентской награды.

В республике плодотворно работают научные центры, возникшие, кроме БГУ, в ГрГУ им. Я. Купалы, Институте истории НАНБ, БГПУ. Успешно проходят международные научные конференции в БГУ и Институте истории. Последняя из них состоялась в Институте истории 9 октября 2012 г. на тему «Метадалогія даследаванняў гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы». В нашем аспекте обращает внимание пленарный доклад доктора исторических наук, профессора И. И. Миницкого «Теория и практика когнитивного подхода в историческом исследовании и образовании»[11].

Разработанная Н. И. Миницким полидисциплинарная модель исторического знания обладает достаточно емким когнитивным потенциалом, чтобы стать эффективным средством связи фундаментального и прикладного аспектов научного образовательного знания. Автор сделал аргументированный вывод о том, что задачи повышения качества гуманитарного образования и сокращения сроков обучения нельзя решать только путем количественного подхода. Качественное решение проблемы – это осуществление взаимодействия теоретических, практических и организационных аспектов развития гуманитарных наук и образования. При этом автор предполагает дальнейшую разработку проблемы укрепления межпредметных связей гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Нельзя не согласиться и с высказанным в докладе мнением о том, что поиск общих теоретико-методологических оснований образовательного знания помогает и в решении общей задачи интеллектуального обеспечения технологических процессов и гуманитаризации знания. Эти проблемы весьма актуальны для современного гуманитарного образования и охватывают широкий спектр вопросов, относящихся к конструированию гуманитарного знания и формированию научной картины мира.

Полезными не только для гуманитариев могут оказаться рассуждения о пользе понятийного аппарата в научном и учебном исследовании. Как показывает практика, «ахиллесовой пятой» не только начинающих специалистов является «царящий в исследованиях произвол» в использовании понятий, терминов и словосочетаний. Особенно нетерпимыми являются ошибки в использовании таких понятий, как «цель», «концепция», «периодизация», «резюме», и многих других. А ведь наука – это точность.

Принятая на заключительном заседании конференции резолюция содержит ценные предложения по совершенствованию подготовки высококвалифицированных кадров для работы в академических и образовательных структурах. В ней указывается на необходимость раскрытия роли личности в истории, что обусловлено антропологическим (лингвистическим) поворотом, совершившимся в мировой историографии в середине XX в., обращается внимание на всю важность проведения принципа ценности в истории, выделяющего ее среди других научных дисциплин и предполагающего такие рекомендации по использованию результатов научных исследований, которые носили бы конкретный и адресный характер. Было решено очередную конференцию по методологии истории посвятить проблемам идентичности в белорусской историографии. Все это может представлять интерес не только для историков.

О ценности исторического знания для «негуманитарных» вузов можно судить по многим работам. Назовем те из них, которые, на наш взгляд, наиболее характерны в плане междисциплинарности и полидисциплинарности:

1. Учебно-методический комплекс по использованию количественных (математико-статистических) методов в изучении ряда тем по всеобщей и отечественной истории.

Пособие состоит из трех модулей («Электронный учебный курс в системе УМК», «Количественные методы в историческом познании», «Информационные технологии в историческом познании»). В каждом модуле представлены тексты лекций, основные понятия, тесты и литература. Во втором модуле, например, содержатся лекции по таким вопросам, как общая характеристика количественных методов, рассчитанных на все специальности, измерение количественных и качественных признаков исторических явлений и событий, моделирование объектов истории, многомерный статистический анализ. Тесты организуются на основе так называемой «мягкой» методики, когда от обучаемых требуется ранжировать предлагаемые ответы на поставленные вопросы. Материал комплекса оформлен таблицами, графиками, рисунками, в том числе красочными, зарисовками, стихами, преследующими цель оказания помощи пользователям в уяснении содержания пособия.

Учебно-методический комплекс представляет определенный интерес для гуманитариев и естественников в познании таких явлений, как перепись населения, инвентаря средневекового хозяйства, процесс отмены крепостного права. Определяется ценность тех или иных избирательных кампаний, организация архивного дела и т. д. Пособие вооружает будущих специалистов различного профиля приемами измерения качественных признаков социальных явлений и событий прошлого и настоящего времени.

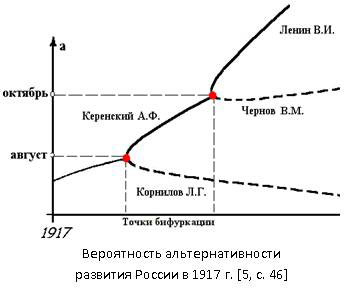

2. Написанная с позиции социальной (исторической) синергетики и логистики (математической логики) коллективная монография по истории Беларуси с конца XIX до конца первого десятилетия XXI в. включительно.

Социальная история оказалась весьма восприимчивой к синергетической парадигме, преподнесенной нам физикой. Определилась историческая синергетика, отцом которой по праву является доктор исторических наук, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой исторической информатики МГУ Л. И. Бородкин. Он и увлек нас, историков, в синергетическую сферу деятельности. Адаптируя эту парадигму к нуждам исторического познания, мы стали рассматривать социум как открытую, нелинейную, самоорганизующуюся систему, опираясь на соответствующие понятия (хаос, порядок, точки бифуркации, аттракторы и др.). При этом сконцентрировали внимание на синергетическом положении о роли личности как центра мироздания. Исходя из этих начал, построили историю Беларуси XX в. не в привычном представлении – политика, экономика, социум, культура, а наоборот. На первое место в ряду компонентов схемы нами поставлен социум с его культурным уровнем, а затем определены экономика и политика, которая в известном смысле может способствовать развитию личности.

Такая архитектура вызвала потребность в изменении основополагающих принципов периодизации исторического процесса. В качестве единого принципа деления событийного ряда, соответствующего наиболее значимой тенденции развития социума, принята демография – динамика численности населения Беларуси за время более 100 лет. Критерием выделения периодов определено логистическое распределение (правомерность его использования показана в одном из наших монографий[12].

Созданная таким образом история Беларуси была подвергнута анализу посредством аттракторов, показывающих состояние системы, притягивающей к себе возможные траектории ее развития. Изучены действия 1) простого аттрактора, когда наблюдается четкая структуризация системы, ее жесткая иерархизация и, как правило, минимум открытости по отношению к другим системам; 2) странного аттрактора с его размыванием иерархических и прочих связей; 3) суператтрактора, преодолевающего противоречия системы, синтезирующего свойства простого и странного аттракторов.

Исходя из проведенного анализа, можно предположить, что до 1994 г. социальная система развивалась более открыто, а после, когда реализовывался простой аттрактор, она обратилась к замкнутому развитию. В условиях стремительно разрушающегося порядка и усиливавшегося хаоса белорусы стали искать новые «точки опоры», новые ценности, способные быть структурообразующими. Так, возрос интерес к истории в целом (проявилось стремление найти опору для новых представлений социальных отношений в исторических перипетиях) и истории семьи в частности. Возникли различные общественные объединения. Формировалась многопартийная система и т. д.