полная версия

полная версияМышиная возня. Книга конторских чиновников

Дело в том, что на рассмотрение обращение МОЖЕТ поступать в каком-угодно виде (качество, как стало уже ясно, не проверяется), а вот отработка её должна выглядеть очень даже прямой (речь идёт не о содержании информации, а о соблюдении всех формальностей: нумерация, сроки рассмотрения, адрес и пр.) То, что на выходе (в ответ), подвергается жесточайшему контролю со стороны надзорных органов.

В случае с всего-то неполным адресом, что совсем пустяк в живой повседневности, загнанному в шаблоны исполнителю приходится выяснять недостающие сведения самостоятельно, после чего писать обязательную служебную записку с пояснением того, откуда получена информация, либо о том, чего уточнить не удалось: «Я, такой-то, провёл такую-то работу, но ничего не смог сделать по таким-то причинам, – честное чиновничье слово, сожалею, бью челом и прошу снисхождения. Подпись»

При этом ответ всё равно надо готовить, даже если на все 100% уверен, что он «никуда».

Всё это делается, чтобы не спорить с общим отделом, который в свою очередь, наверняка сам в скором времени окажется под пристальным вниманием проверяющих чистоплюев.

Мне как исполнителю документа не выгодно брать ненужную ответственность на себя: что-то выискивать… дописывать, тем более, любой словесный контакт с заявителем – это стресс. Спрашиваешь их недостающие данные – в ответ грубят: «Какое вам дело?» – умничают, хорохорятся.

«Никакого! – хочется сказать, – и даже ни малейшего интереса»

Я принципиально не работаю по такой схеме, поэтому адрес пишу тот, который указал заявитель. Если Госпочта распознает его координаты, значит заявитель был прав и всё хорошо. Если почтовое ведомство вернёт конверт с пометкой «адресат не обнаружен», то это тоже не плохо. При возврате у меня будет официальное подтверждение о предпринятых мерах. Конверт с серым штампом возврата будет храниться у меня до Второго пришествия востребования. Ответственность за чужую безалаберность не берём.

Этот путь трудный и склочный, надо признать: то и дело приходится отстаивать свою позицию. Конфликт, как обычно водится, требует постоянной собранности. Работники канцелярии (да и вообще люди) не любят, когда им тычут или просто упрямятся. При каждом удобном случае или конфузе (что тоже бывает) они будут взаимно отыгрываться и жаловаться руководству. Вступив в «несогласие» – приготовься, как говорится…

Так долго продолжаться не могло, и пора было что-то предпринимать. Из-за подобных мне мерзавцев канцелярия утомилась враждовать и каждый раз объясняться перед почтовыми курьерами и проверяющими.

По инициативе документоведов, при поддержке юридической службы и чуть ли не Его превосходительства лично, родился внутренний Стандарт, который чёрным по белому регламентировал полное и чёткое заполнение адресного поля. Ответственным за указываемые данные обозначен исполнитель. Требования конкретизировались и ужесточились. Умри, но обеспечь.

Свалить сложности на кого-то всегда лучше, чем ковыряться самостоятельно. Если напортачит, то и спрос с него… Да и вообще пёс с ним.

Директор подписал – выполняйте.

Документооборот. Номер письма

– Это справка о вашем муже.

А это справка, что я отдал вам справку.

/Сэм Лаури жене убитого Батла. х/ф Бразилия/

Однажды с меня потребовали ерунду, происхождение и смысл которой мне никто не сумел толком объяснить. Речь идет о сфере делопроизводства имеющегося при каждом уважающем себя предприятии. Как оказалось, что в структуре власти оно, как и всё прочее, принимает причудливые формы.

По общепринятым правилам, если письмо направляется в ответ на какое-либо обращение, то в поле «реквизиты» указывается ссылка на него. По вашему номеру вашего письма получите наш ответ за таким-то НАШИМ номером. Это логично, просто и очевидно, но в моём случае совсем ещё юная девушка-секретарь часто моргая ресницами спросила:

– А где номер письма гражданина, обратившегося к нам?

Я даже немного подвис от такого вопроса. Представилось, как бабушка в деревне Тапки пишет письмо на тетрадном листочке в линеечку, заверяет его своей подписью, регистрирует в канцелярии, что находится на летней веранде и несёт на почту.

Оказывается, несмотря на всю свою конторскую опытность, Я не всё знал. Не учел, что есть некоторые обновления в ничтожном пунктике инструкции, которые Я по невнимательности не заметил в общей рассылке. Номер указывать действительно надо: так требуют правила.

Мне хочется это рассказать, и когда-нибудь вам оно даже может пригодиться.

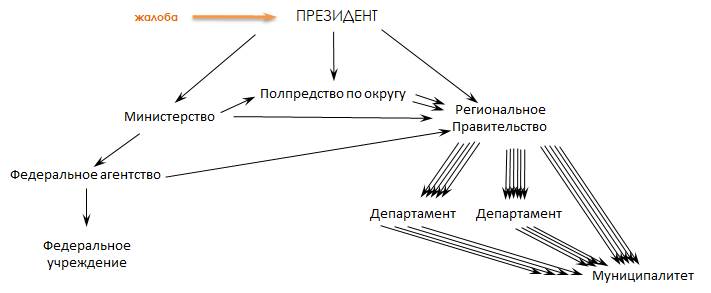

В головах людей закреплена мысль, что если написать президенту, то ответит именно он. Только ПРЕЗИДЕНТСКОГО ответа достоин каждый обратившийся, и не меньше. Если бы механизм работал по подобному принципу, и каждый раз отвечал только тот, кому задан вопрос, то у нас бы было по президенту на каждого гражданина страны, и никакой мороки с номерами не потребовалось.

В реальности же над рассмотрением вороха заявлений, обращений и жалоб властям работает не малая армия дармоедов гражданских служащих, которые то и дело переадресовывают вопросы друг другу.

Писем «на самый верх» мягко говоря много. Для представления картины нужно немножко понять о каком объеме жалоб идет речь. Только наш департамент ежедневно принимает на рассмотрение как минимум 3 слёзных письма, которые изначально адресованы главе государства. В масштабах губернии эта цифра составит 50-60 обращений. Выходит, что, в среднем, Президенту (с большой буквы) каждый день пишут около 4 тыс. писем.

Понимаете?

И всё это поступает без начальных реквизитов, с запутанными ситуациями, да ещё и во множество адресов одновременно. Веером.

Если пустить переписку на самотёк, то всё переплетётся, потеряется и заглохнет. Отыскать что-то будет уже не реально.

Чтобы не злить почтенных граждан, да и самим понимать что за чем следовало, была придумана целая система порядков, регистраций, шифров и номеров. Имеется целая профессия о документоведении, достойная высших учебных заведений, – это не шутки.

Схема движения среднего обращения в адрес главы государства или федерального правительства выглядит примерно так:

Каждый, к кому было отписана жалоба обязан как минимум ответить заявителю, хотя бы о том, что он переадресовал вопрос куда следует, а в идеале, ещё и отчитаться вышестоящему, что заявителю всё качественно разъяснено.

Переадресация наступит ещё раз и ещё раз, пока не найдёт своего ответственного (маршрут движения может оказаться долгим и заковырестым, а футбол будет продолжаться сколько угодно, пока земля не покачнётся). Всё это сойдётся на одном исполнителе, на что тот будет вынужден подготовить такое же количество ответов.

Подсчитать объём корреспонденции не сложно, но это до той поры, пока жалоба одна. Чтобы усложнить задачу, для пущей достоверности, нормальный соотечественник с поправкой на всеобщее разгильдяйство, как правило пишет в несколько адресов одновременно (ничего ему не запрещает это делать), и тогда схема дублируется по множеству раз. Сколько вопросов, столько и ответов положено быть, даже если это по сути одно и то же. Отправьте президенту и губернатору одновременно одно письмо и это будут 2 разных документа с абсолютно разной учёткой, хоть рассматривать их и будет в конечном итоге один и тот же человек.

В нашем случае за наведение порядка взялся Аппарат губернатора (у них там специальный человек сидит, в задачи которого входит придумывать мысли, как бы сделать так, чтобы всем было хорошо). В отделе внутреннего контроля ребром встал вопрос о вычислении виновных и кого-то даже по этому поводу уволили. Отслеживать действия служащих в «замысловатой» переписке стало совсем невыносимо, поэтому была составлена слёзная служебная записка, которую «на ура» поддержало руководство. Под граждан, у которых нет собственной регистрации рукописей, было придумано очередное дополнительное полуофициальное правило, КОТОРОЕ Я И УПУСТИЛ ИЗ ВИДУ (angry).

Решили, что для удобства ведения отчётности, нужно каждому документу, даже если он безномерной, присваивать индекс вышестоящей инстанции, чтобы в случае чего успешно доложить, и не путаться.

Жалоба пришла ко мне в Департамент не напрямую от гражданина, а спустилась «сверху», поэтому и возникла претензия у секретаря. Где номер этого верха?

Получилось, что правила документоведения в отношении жалоб граждан работают иным способом, чем в отношении писем юридических лиц. Если есть исходящий номер организации, то ставим его, а если письмо от бабушки, безномерное – пишем номер поступившей переадресации. Удобное исключение с ломкой логики – но зато будто бы для людей.

Не могу сказать, как работают другие регионы и федеральная власть, но у нас всё построено на этих самых исключениях и двойных стандартах. Может эти тонкости и стоят на службе человеческого удобства, но не уверен, что результат достигнут.

Вам вот, людям, всё удобно?

Наградная тема

В новогодние праздники родственник пригласил меня посетить его предприятие типа КООП «ХлебПромРесурс». Одно название чего стоит.

Не люблю такие мероприятия, но этому человеку отказать не смог. Дело в том, что мелкого хозяйственника уходящей эпохи на фоне общего угасания провинции раздувает от ЧСВ и гордости за свою жизнестойкость, Типа вон как мы, дескать.., не то что в соседней деревне… Если быть честным, ничего интересного в подобных экскурсиях зевака не почерпнёт, – будь уверен. Однако от меня хозяин заведения реакцию всё же ждал. Восторженную реакцию! Он то и дело пытался угадывать мысли по глазам и стремился сказать что-то на опережение. Коллегами по цеху, видимо уже изрядно преуспели в хвалебных речах. Любят они восклицать, и друг другом восхищаться. Кукушка хвалит петуха, потому что хвалит он кукушку. Ну да ладно, главное, что они вообще еще есть, как самостоятельное предприятие. – пойду прогуляюсь.

На лобном месте в зале совещаний приметил доску почета, оформленную в серпастом стиле и щит: «Наши ветераны». Улыбнулся. Даже пошутил, помню, – дескать, зачем эти пережитки грамотовручения?

– Может, – говорю, – у вас тут и Позорный столб имеется? товарищеские суды и всё такое?

Плохая шутка, оказалось. Зря Я так. Хозяин в своей драповой кепке был настолько потрясён, что брови у него заползли под козырёк.

– Ты что? – осёкли меня главбух и какой-то проходящий мимо дядька с усами (незнаю откуда взялся), – это чуть ли не самое главное, – сказали они назидательно.

Спорить не стал, а просто втянул шею.

Зачем раздражать лишний раз. Тем более, судя по возрасту, каждый из них сам в явном ожидании попасть на этот стенд. Ночами, наверное, не спят.

Знаю, что голос автора не должен затмевать сюжет, но всё же оступлюсь и расскажу, что думаю на сей счёт. Дело в том, что во всём этом функциональная составляющая крайне ничтожна. Условные почести, не подкрепленные материально, нужны только для низкосортного пафоса. Предприятия, где делают деньги, от подобных вещей отказались давно, не говоря уж про передовые государства в целом. Не хочу, чтобы кто-то путал с более современным понятием «лучший работник месяца» в Макдонадце, и на всякий случай сделаю ремарку. Номинация Лучший работник имеет финансовое приложение, и призвана стимулировать производительность труда на основе соперничества, а Стена почета придаёт лишь героический оттенок работе на благо неизвестно кого или чего. На мой взгляд, все эти регалии «заслуженный», «герой» и «ветеран» нужны были в безденежном прошлом, когда предприятия были социалистической собственностью. Присваивали их вместе с перечнем льгот, которые государство обязывалось исполнять посредством других своих организаций. Предусматривался некий бартер. Передовик труда? – вот вам путёвка в профилакторий. Учитель года? – полагается бесплатный проезд на автобусе и похлёбка в столовой погуще… Много вариаций в этом случае.

В нашем же настоящем, работник трудится на частника. Обеспечить государственные плюшки частник не имеет полномочий, а поощрить деньгами не имеет желания или возможности. Придание героизма трудящемуся без доплат попахивает обманкой. Планово-экономические приёмчики в капиталистическом мире.

Тема пустых наградных листков не обошла меня и в родном департаменте.

Не успел остыть от раздумий, на исполнение поступило требование Ассоциации профсоюзов о добавлении в общий перечень почётных званий заслуженного работника дорожного хозяйства. Основанием товарищей (именно это слово, да) выступало слезное повествование, что дорожник есть отдельная прекрасная профессия, и ей не подобает прозябать в имеющихся категориях «строителей», «транспортников», или хуже того каких-то там «коммунальщиков». Инициаторам хотелось детализации, как это? например, сделано на министерском уровне. С меня же требовалось разложенное по полочкам официальное заключение.

Я угодил в интересное положение: для отработки вопроса на совесть правильным было расширить задачу и подвергнуть заведённый порядок критике, в то же время опыт подсказывал что усложнять себе задачи – не моя задача. Не о том спрашивали и не то начальство поручало. При этом тупо согласиться с профсоюзами, чтобы не утруждаться лишний раз считается крайне недозволительным, потому что если служащий согласен, то он должен мотивировать свой «одобрямс» и ещё ловко объяснить: почему этого не было предпринято раньше, и кто уснул за рулём?

Ссылка на плач заявителя малопригодна, т.к. не несет в себе четких доводов и оснований. Если соглашаемся на детализацию, – думал Я, – следующим шагом будет логический вопрос – «докóле детализируем?». Если берешься за уточнение профессии, тогда выделяй мостовиков, тоннельщиков, аэродромщиков и т.д. Стоит только начать…

Более простым был вариант дописать один из параграфов закона, дающего разъяснения «кого следует считать настоящим строителем», путём специального уточнения, что дорожник – это строитель. Любая из раскладок провоцирует множество вытекающих вопросов, на которые не найти готовых ответов… А действовать нужно тонко, «не нарушая структуры скрытой явленности», – как однажды выразился наш министр культуры.

Раздумья нахлынули. Надо было определиться с направлением. Руководство, на которое всегда удобно пенять в подобных случаях, как назло, четкой позиции не имело, да и вообще с несвойственным ему безразличием держалось подальше. Решил сделать ответ-перевёртыш.

Версия «ЗА» опиралась на факты различия профессий: прикинул в ней виды работ, которые делают дорожники; сопоставил их со строительными. Процесс напоминает игру «найди сто отличий». Ключевой деятельностью, выделяющей дорожников из категории «строители» удалось обнаружить только содержание объектов транспортной инфраструктуры. Зыбкое «ЗА» получилось у меня – «скудная мысль, раздутая словами», называется. Хотел отзеркалить тезисы из подобного обоснования всеобъемлющего Минтранса, да ничего не нашел. Совсем не ясно как они обосновывали и доказывали у себя на самом верху? Хоть звони и проси дать списать.

Вот профсоюзы… предложили, а ты думай тут.

В версии «ПРОТИВ» заложил мысль, что сложно оценивать заслуги именно регионального уровня в то время как дорожная деятельность не предполагает разбивки по почвенному признаку. Работы осуществляются через госзакупки без требований к прописке, а сами дороги в регионе не все, собственно говоря, и принадлежат-то ему (например, федералка – это общегосударственная собственность). Организации, которые привлекаются к выполнению работ, являются частными, поэтому признавать заслуги их сотрудников перед какой-то конкретной государственной территориальной единицей не совсем корректно.

Равнение на Минтранс, которым нас пыталась убедить Ассоциация профсоюзов тоже не годилось, потому что Министерство охватывает масштабы всего государства и ему чуть проще в этом плане. И даже если поступить аналогичным образом, то потребуется копировать не только звание, а и льготы, следующие за ним (федеральные регалии имеют практическое применение в отличие от местных: скидка на коммунальные платежи, бесплатный проезд на автобусе и т.д.).

Просто добавить номинацию не получится. Маленький шаг навстречу породит массу проблем, а возможно даже перестройку огромного механизма.

Изложить мысль в пару слов не так сложно, гораздо труднее правильно наложить её на государственный бланк и согласовать со всеми Умами. Документ – это не просто мнение, выраженное эзоповым языком – это ещё определенный формат, подгонка под который требует обязательной сноровки. Подготовка заключения отняла много эмоциональной энергии, поэтому по окончании дня разболелась голова и Я рано уснул. Ближе к рассвету приснился советский милиционер на асфальтоукладчике.

На удивление, руководству Департамента понравился вариант №2 (отказной), и у меня даже блеснуло в глазах от такого разворота событий. Все подписали с удовольствием, а потом пару дней даже цитировали некоторые мои формулировки в своих сочинениях.

Об окончании эпопеи, однако, говорить ещё было рано т.к. впереди был Аппарат губернатора, от которого всегда можно ждать чего угодно. Запуск на согласование из Департамента наверх даёт лишь небольшой перекур от надоевшей задачи. Называется: взять побольше и кинуть дальше, чтобы отдохнуть, пока летит.

Отправил, жду…

Пришла пятница. Как известно, в плановых учреждениях пятница – самый тяжелый день, ибо надо закрыть вопросы, тянувшиеся всю неделю, и доложиться начальству. В этот день на меня свалилось много: весеннее обострение, активность высокого руководства, внезапное уменьшение количества сотрудников в отделе и похмельный синдром. Температура росла весь день, а вечером мне в приёмной почти дословно передали содержание только что состоявшегося разговора правительственного начальника с нашим руководителем.

Было предложено проверить меня на психическую адекватность, а людей, пропустивших такое письмо, на профпригодность. В качестве обоснования шло много оскорблений с обзывательствами. Ругался, говорят, так, что «хоть святых выноси». Мой шеф, выслушав критику, опасливо спросил: «А какой бы Вы текст хотели видеть?», тем самым дав понять, что мы напишем любое удобное для Его Сиятельства заключение-с. На это от 60 летнего самодура поступила чёткая инструкция: «Не надо поддаваться на провокацию всяких умников. Вызовите, – сказал он, – активиста к себе и объясните, что писать подобные обращения не следует. Работать надо с населением! Работать! а не слюнтяйство разводить».

Информацию рекомендовалось донести через одного из штатных начальников родом из Средней Азии, т.к. он наиболее близок к заявителю по языковому признаку, и всё равно ему заняться нечем.

Ну что тут скажешь? Современный деловой подход. А Я тут разошелся, – тьфу ты.

Мигранты

Мне наконец-то доверили интересное дело – поручили заниматься согласованием квот на привлечение иностранных работников для целого строительного сектора. Хоть что-то серъёзное за последние несколько лет – даже глаза блеснули.

Миграционная политика – сфера чрезвычайно сложная, и даже удивительно, как такого «гения» как Я вообще подпустили к ней, – ну да ладно.

Выглядит оно примерно так: работодатели обращаются в департамент труда и занятости населения с заявкой об имеющейся потребности в иностранных работниках, а тот в свою очередь, отрабатывает их с нами (профильными ведомствами) и выносит вердикт. Государство как бы комиссионно – чиновничьим способом – принимает решение одобрить работодателю иностранца или нет.

В те далёкие времена Я ещё не смирился со своей незатейливой функцией, а когда считал себя правым, то даже напирал, не боясь лихо. Неосведомлённость придавала решительности. Мне было ещё невдомёк, насколько госслужащий зажат в манёврах и как любая инициатива здесь бесплодна. Ходил, помню, отстаивал свою точку зрения, вступал в полемику, что-то пытался. Со стороны это наверное походило на болванство или диалоги с неодушевлёнными предметами… Как ещё не выперли, не знаю?

По отлаженной до меня схеме сделал запросы в те предприятия, которые заявились на квоту. От них я ожидал разумного объяснения почему специалисты именно тех специальностей должны быть из Средней Азии, а не откуда-то ещё. В ответ получил обычные «крокодильи слёзы» от каждого из предприятий о том что жить последнее время стало чрезвычайно трудно, и последней надежде на дешёвую рабсилу.

В идеале требовались аргументы о незаменимости таких работников, например из-за экзотичности их профессии. Понимаю, вьетнамский повар для восточного ресторана, например, или инженер-технолог по инновационному бетону, но здесь: «…жить плохо – помогите сэкономить на зарплате…».

Ворох одних и тех же пустых писем, на которые нельзя опереться. Если выбирать только по ним, то надо одобрить либо всем либо отказывать тоже всем. Фильтрация заявок без дополнительных критериев не представлялась возможной.

Собравшись с мыслями, Я полез на этот вымазанный салом ярмарочный столб.

Для обоснования позиции, которую, похоже, никто до меня здесь не отстаивал, надо было хорошо подготовиться и всё обдумать. (Быть подкованным, как говорил отец)

Начал с цифр. Сопоставил потребность в кадрах с данными по общей безработице и прозябающим без дела студентам-стройотрядовцам. Информация, которой предстояло оперировать, должна иметь точность без каких-либо домыслов, поэтому запросил всё как положено – у компетентных органов. Интересно получилось: согласно расчётам, либо цифры у нас напрочь все лживые вместе с компетенцией государственных органов, либо имеющимися трудовыми резервами можно не только закрыть вакансии, но и ещё поделиться специалистами с соседними республиками.

Может быть в самой специфике работы заложен дьявол? Полез дальше, изучил вакансии работодателей, а именно: график, сложность и прочие особенности. Профильный департамент по труду вместе с работодателями причину отсутствия интереса у местного населения к работе объяснил низкой оплатой труда и потерей престижа специальностей.

Оказывается всё очень просто, и как только Я сам не догадался. Внезапно, без взаимосвязи с чем-либо, понизилась заработная плата, а профессии стали малопривлекательными… Никаких причино-следственных связей. Никаких…

Где-то давно ухитрились «сэкономить» на специалистах из Средней Азии и внесли тем самым дисбаланс, а теперь остаётся только заполнять созданный вакуум, и ещё больше уничтожать собственный рабочий класс. Какой уж тут престиж?

Нравится мне такая картинка мироустройства. Государство продаёт природные ресурсы, а для внутренней работы приглашает работников из тёплых стран. Местное население сидит на субсидиях и господдержке, не желая трудится за даром.

Квоты, которые, якобы, доверили мне, ничто инное как ещё один инструмент для орудования Администрации в рыночной среде. Одним одобение и помощь, другим отказ с «пустословными доводами». Всё на махинациях, и не подкопаться…

Без умных книжек известно, что любое протекционное вмешательство номенклатурщика пораждает коррупцию и бардак. Как толко в дело вклинивается государственный человек, жди изящных форм, централизации всех сфер жизнедеятельности и плановой экономики.

Даже если исключить личную заинтересованность чиновника, работает он без особой деликатности, внимательности и интереса. Тем более в нашем-то мире, где служащий только и следует за направлением мысли своего руководства как флюгер за ветром. Любого подлеца наш брат с лёгкостью выдаст за «надежду экономики», и таким же образом, вполне правдиво загубит всякое здравое начинание. Когда приоритеты расставляет служащий, то по команде начальника будет что угодно.

Долго размышлял над задачей, и решил пойти опасным путём…

Заручившись нужными формулировками и цифрами Я подготовил очень хороший, сбитый, материал. В своём заключении предлагал отказаться от квотного регулирования и решать вопрос задействованием трудовых резервов региона. Предлагалось не вмешиваться в процесс и не калечить своими согласованиями рынок труда. Позиция была чщательно подкреплена фактами, но вызвала большое сопротивление. Пó носу получили многие и тех, кто одобрил или попросту пропустил эту «ахинею» наверх. Утверждение о том, что государству лучше воздержаться, трактовалось чиновничьей ленью. Сторонников позиции оставалось всё меньше и меньше.

На каждом этапе мне приходилось сталкиваться с одним и тем же вопросом: «А кто ж улицы убирать будет?». Слышать фразу приходилось не от бизнесменов, приследующих свой узкий интерес, а от высокопоставленных столоначальников, действующих от лица государства.

Заместитель губернатора по финансовой части написал своей рукой на моём письме: «Время не пришло, вопрос не назрел, условия и атмосфера не благоприятствуют». Это было заключение высокого руководства на моё заключение. Stop maсhine… Ответствующих на это уже не нашлось, и Я сам устал тоже…