Полная версия

Феминизация истории в культуре XIX века. Русское искусство и польский вектор

Другое, что высвечивает разрыв русской национальной традиции с современными европейскими ценностями и объясняет рассматриваемую здесь проблему, – ослабленность в русской культуре частного начала в его не столько бытовом, сколько субъектном и рефлексивном аспектах. Это было связано с господствующей в Московском царстве патриархальной моделью общества и патерналистской моделью государства, подавляющего независимость и самосознание индивида. Даже в европеизированной России XIX столетия эти модели в значительной степени сохраняют свое влияние. В Речи Посполитой с ее выборной монархией и шляхетской республикой это было не так. Величайшим благом здесь стала личная и политическая шляхетская свобода88. И после разделов Польши шляхта не утратила принадлежность к политической культуре, составляющей противоположность абсолютизму89. Как было показано выше, новая историческая картина, уделяющая повышенное внимание женственным и чувствительным образам, имеет тенденцию трактовать исторических персонажей как частных людей и ориентирована на зрителя как частного человека. Тем самым она внушает ему ощущение исторического субъекта, предоставляет ему индивидуальное право на историю. Концепция этой картины либеральна в своей основе.

Глава 2

Марина Мнишек в русском искусстве

Полька Марина Мнишек (1588–1614) стала важным действующим лицом Смутного времени, одного из самых сложных и решающих периодов российской истории. Шляхтенка, дочь сандомирского воеводы Юрия Мнишека, она в 1606 году сочеталась браком с Лжедмитрием I, поддержанным поляками, а также стала первой на Руси царицей, удостоившейся процедуры коронования, венчания на царство, что ранее было прерогативой только царей. Всего несколько дней сохраняла она благополучно этот статус. В Москве вспыхнул бунт против Лжедмитрия и поляков, самозванец был растерзан толпой, Марина чудом избежала позора и расправы, новый царь Василий Шуйский выслал ее в Ярославль. Через какое-то время при условии отказа от притязаний на московский престол Марину отпустили на родину, в Речь Посполитую, но по дороге она приняла роковое решение: признала своим мужем второго Лжедмитрия, выдававшего себя за спасшегося первого, и присоединилась к его военному лагерю, разбитому под Москвой. Затем последовало несколько лет авантюр с переменной удачей, скитаний и мытарств. Наконец после избрания на царство Михаила Романова московские стрельцы захватили Марину вместе с ее последним фаворитом, казачьим атаманом Иваном Заруцким, и она то ли была казнена, то ли умерла в заточении.

О Марине Мнишек сохранилось множество свидетельств в официальных и частных, вербальных и визуальных источниках. Большой корпус этих документов, включая так называемый Дневник Марины (составленный поляками из ее свиты), был издан в русском переводе ведущим российским историком Николаем Устряловым в первой трети XIX века90. Тогда же Александр Пушкин в драме «Борис Годунов» создал лаконичный, но непревзойденный портрет Марины. К середине XIX столетия ее судьба была всесторонне освещена в сочинениях русских историков и писателей. Не в последнюю очередь благодаря Марине в русской культуре утвердился образ «прекрасной и гордой польки», который как устойчивый стереотип восприятия Польши превзошел по яркости мужские образы, что редко случается с клишированными представлениями о «чужой» нации91.

До XIX века в русской исторической и художественной литературе о Марине если и упоминали, то вскользь и неохотно, причем как о фигуре, лишенной самостоятельности, подчиняющейся указаниям своего отца92. В XIX столетии на авансцену исторических реконструкций Марину выдвигает тот набор качеств, который раньше побуждал безоговорочно и сурово ее осуждать, оставлять в тени или вовсе игнорировать: 1) Марина как жена самозванцев (Лжедмитрия I и Лжедмитрия II) и, следовательно, незаконная претендентка на российский трон93, то есть преступница против российской государственности; 2) Марина как чужая в русской культурной традиции – иностранка-католичка, по-европейски воспитанная, ошеломительно явившая западную свободу нравов и смелую политическую волю, неслыханную для женщины в домостроевской, теремной России; 3) Марина как конкретный человек и очаровательная женщина, не лишенная недостатков и слабостей, но также и достоинств, колеблющаяся и оступающаяся, о которой известно много противоречивого, много живых и приватных деталей.

Научная и художественная историография XIX века отклоняется от мифологизированного, дидактического нарратива, в котором герои и события трактованы сквозь призму вневременных контрастных понятий добра и зла в различных их ипостасях и который служит прославлению великого, затмевающего недостойное. Раньше восприятие Марины в России определяло закрепленное за ней амплуа бесстыдницы, безбожницы94, злодейки. Теперь историков и писателей все больше интересует не место Марины в системе моральных и символических координат, а то, какой она действительно была и что с ней действительно происходило. И если как «злодейка» Марина оказывалась обречена не только на презрение, но и на дискриминацию, требующую некоторых умалчиваний и частичного забвения, то как реальная фигура она получала огромные преимущества перед своими добродетельными современницами и предшественницами по той причине, что о ее личности и авантюрах дошло множество достоверных сведений и занимательных подробностей, чего нельзя сказать ни о какой другой женщине из допетровского прошлого. Марина стала подарком для историков-позитивистов и романистов. Отдельно надо подчеркнуть, что западное происхождение Марины, делающее ее чужой или даже враждебной для русских, предоставляло русским литераторам и художникам дополнительные вольности в ее репрезентации. Марина могла быть показана небезупречной, а также обладающей свойствами обычного человека и обычной женщины в большей степени, чем те персоны, на кого была возложена высокая миссия олицетворять отечественное прошлое.

В предыдущей главе речь шла об особом значении в Европе XIX века эпистолярных и дневниковых исторических свидетельств. Именно тогда их начали широко издавать, и они становились образцом и источником для воссоздания повседневной, приватной, эмоциональной жизни прошлого, притягательность которой открывала европейская культура этого времени. Примечательно, что в России XIX столетия письма Марины Мнишек, а не российских царей, духовных и должностных лиц первыми удостоились публикации как исторические документы95. Марина вела переписку с польским королем Сигизмундом III, Ватиканом, гетманом Жолкевским, гетманом Сапегой… Но в первую часть корреспонденции Марины, изданную в 1819 году, вошли по преимуществу ее письма к отцу, отправленные из подмосковного Тушинского лагеря зимой и весной 1609 года, когда она уже стала супругой Лжедмитрия II. Они содержат личные интонации и бытовые детали, в частности, такие фрагменты:

Не знаю, что писать к вам в печали, которую имею, как по причине отъезда вашего отсюда, что я осталась в такое время без вас, милостивого государя моего и благодетеля, так и потому, что с вами не так простилась, как проститься хотела, а паче я надеялась и весьма желала, чтобы из уст государя моего батюшки благословение получить, но, видно, того я была не достойна <…> Прошу вас, милостивый государь мой батюшка, чтоб я, по милости вашей, могла получить черного бархату узорчатого на летнее платье для поста, двадцать локтей, прошу усильно;

О делах моих не знаю, что писать, кроме того, что только отлагательство со дня на день, нет ни в чем исполнения, со мною поступают так же, как и при вас, не так, как было обещано при отъезде вашем родительском; о чем я хотела более к вам писать, только господин коморник очень спешит, для того вкратце пишу, своих людей не могу послать, ибо надобно дать на пищу, а я не имею. Помню, милостивый государь мой батюшка, как вы с нами кушали лучших лососей и старое вино пить изволили, а здесь того нет; ежели имеете, покорно прошу прислать96.

В 1824 году большую статью о Марине Мнишек напечатал выходец из Речи Посполитой Фаддей Булгарин, когда-то воевавший на стороне Наполеона в польских легионах. Опираясь на многочисленные свидетельства о Марине, цитируя ее письма, Булгарин первый развернуто обрисовал яркую, незаурядную, противоречивую личность Марины, отчасти, разумеется, с осуждением, но отчасти с восхищенным удивлением. Он называет Марину прелестной, умной, смелой, не раз пишет о ее гордости97 и твердости, а в период Лжедмитрия II представляет ее самостоятельным и активным политическим игроком. Вот несколько фрагментов из статьи Булгарина:

Нельзя не удивляться твердости Марины. Оставленная войском и супругом [Лжедмитрием II], друзьями и родными, без денег, без всяких способов, одна в земле чужой, наполненной ея врагами, – она не покорилась бедственным обстоятельствам, но умом своим и постоянством успела не только избегнуть гибели, но даже переменить течение дела, направление умов и обратить их в свою пользу.

В глухую полночь она переоделась в платье воина, привесила за плеча лук и колчан и в сопровождении двух служительниц, верхом, в самый жестокий мороз поскакала в Калугу.

Гордость ея, высокомерие, пронырливость, разврат возбуждают омерзение, но необыкновенное красноречие, вовсе не женское бесстрашие, ничем не преклонная твердость, или, лучше сказать, упрямство, приводят в удивление. История предоставляет немного женских характеров, подобных Марине…98

Именно статья Булгарина, вероятно, послужила главным источником для Пушкина, когда он работал над образом Марины в своей драме «Борис Годунов»99, законченной в 1825 году. В известном письме к Николаю Раевскому Пушкин вспоминает о замысле «Бориса Годунова»:

Меня прельщала мысль о трагедии без любовной интриги. Но, не говоря уже о том, что любовь весьма подходит к романическому и страстному характеру моего авантюриста, я заставил Дмитрия влюбиться в Марину, чтобы лучше оттенить ее необычный характер. У Карамзина100 он лишь бегло очерчен. Но, конечно, это была странная красавица. У нее была только одна страсть: честолюбие, но до такой степени сильное и бешеное, что трудно себе представить. Посмотрите, как она, вкусив царской власти, опьяненная несбыточной мечтой, отдается одному проходимцу за другим, деля то отвратительное ложе жида, то палатку казака, всегда готовая отдаться каждому, кто только может дать ей слабую надежду на более уже не существующий трон. Посмотрите, как она смело переносит войну, нищету, позор, в то же время ведет переговоры с польским королем как коронованная особа с равным себе, и жалко кончает свое столь бурное и необычайное существование. Я уделил ей только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если бог продлит мою жизнь. Она волнует меня как страсть…101

Какая же еще женщина из допетровского прошлого могла бы вызвать такой живой оклик в воображении русского европейца XIX века?

Как и в статье Булгарина, в «Борисе Годунове» Марина Мнишек обладает сильным характером. Однако Пушкин первый представляет Марину не просто умной, властной, но и великолепной красавицей, а Лжедмитрия I – воспылавшим к ней страстью, которая не только неподдельна, но мгновениями почти возвышенна:

Твоя любовь… что без нее мне жизнь,И славы блеск, и русская держава?102Это объяснение ночью у фонтана в саду самборского замка103 воеводы Мнишека сопровождается внутри Самозванца борьбой мужского честолюбия с политическим (т. к. он понимает, что Марина выбирает не его, а его царский титул), а внутри Марины – борьбой сословного честолюбия с политическим (т. к. она понимает, что отдается беглому монаху). И в этом кратком, но драматургически чрезвычайно насыщенном эпизоде Марина одерживает победу дважды: сначала ее красота заставляет Дмитрия чуть не забыть о политике, затем ее воля побуждает его о политике вспомнить:

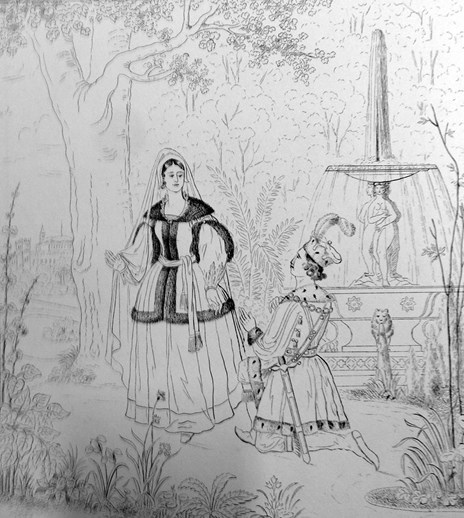

Встань, бедный самозванец.Не мнишь ли ты коленопреклоненьем,Как девочки доверчивой и слабойТщеславное мне сердце умилить?Ошибся, друг: у ног своих видалаЯ рыцарей и графов благородных…104Итак, воображению Пушкина мы обязаны сюжетом любовного признания Лжедмитрия Марине. Но впервые этот сюжет стал доступен публике – и в словесном описании, и в гравюре – в 1830 году в романе Булгарина «Дмитрий Самозванец», сочиненном в подражание Вальтеру Скотту и Пушкину. В качестве тайного консультанта Третьего отделения Булгарин получил доступ к рукописи «Бориса Годунова» Пушкина, и она подтолкнула его к созданию собственного произведения о той же эпохе105, которое он успел написать и опубликовать, пока высочайшего разрешения на публикацию ожидал «Борис Годунов», напечатанный только в 1831‑м106. В романе Булгарина образ Марины гораздо бледнее, чем в его более ранней статье. Вслед за Пушкиным Булгарин включает в свой роман эпизод любовного объяснения Самозванца с Мариной в Самборе. Но, в отличие от Пушкина и согласно Карамзину, а также более ранним авторам, начиная с очевидцев Смуты, Булгарин видит в отношениях Самозванца и Марины холодный политический расчет. Булгаринский Дмитрий лишь разыгрывает перед Мариной любовь, она это понимает, и ее саму влечет к нему только царский ореол. Рисунок к роману Булгарина, гравированный Степаном Галактионовым107 (ил. 5), этих нюансов не передает и мог бы с не меньшим успехом иллюстрировать «Бориса Годунова», разве что на рисунке не хватает фонтана, пушкинского атрибута этой сцены. У Булгарина и Галактионова ее «декорации» составляют только аллея, цветник, скамья и в отдалении дом воеводы. Наличие иллюстраций было редкостью в российских изданиях первой трети XIX века и повышало привлекательность книги. Эстамп Галактионова внес дополнительный штрих в соперничество Булгарина с Пушкиным, чей «Борис Годунов» вышел с виньетками на титульном листе и последней странице, но без сюжетных иллюстраций. Однако последующие изображения любовной пары Марины и Лжедмитрия иллюстрировали, конечно, уже «Бориса Годунова» Пушкина. Ближайший тому пример – литография по рисунку Карла Шрейдера из альбома 1842 года «Очерки к Борису Годунову Александра Пушкина»108 (ил. 6).

Ил. 5. Самозванец и Марина Мнишек в саду Самборского замка. Ил. в книге: Булгарин Ф. Димитрий Самозванец. 1830

Любопытно, что романом «Дмитрий Самозванец» Булгарин навлек на себя обвинения в недостаточном патриотизме. Поводом было то, что Булгарин не стал принижать польскую нацию и показал ее на равных с русской, с редкой для русских писателей толерантностью109, которая, как было отмечено в первой главе, являлась важнейшей чертой литературного подхода Вальтера Скотта. Подозрения в полонофильстве могла вызвать среди прочих такая ремарка Булгарина в предисловии к «Дмитрию Самозванцу»:

…я не ввел в роман любви, такой, как изображают ее иностранные романисты, почерпая предметы из истории Средних веков. Введением любви в русский роман XVII‑го века разрушается вся основа правдоподобности! Русские того времени не знали любви, по нынешним об ней понятиям, не знали отвлеченных нежностей, женились и любили, как нынешние Азиятцы <…> В Польше любовь существовала тогда со всеми утонченностями110.

Ил. 6. Сцена у фонтана. Лист из альбома: Очерки к Борису Годунову… 1842

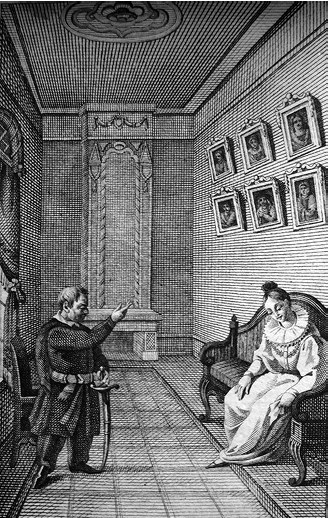

В 1831 году, почти одновременно с трагедией Пушкина «Борис Годунов» и романом Булгарина «Дмитрий Самозванец», вышел роман Ивана Гурьянова «Марина Мнишек княжна Сендомирская, жена Димитрия Самозванца». Гурьянов выводит Марину прелестной женщиной, природой и воспитанием наделенной тонкой эмоциональностью, проницательным умом и благородством. Она много рефлексирует, часто грустит и плачет. Перспектива царствовать в Москве ее не столько радует, сколько тревожит и пугает. Но она становится жертвой тщеславия и недальновидности своего отца, который сильно уступает ей в достоинстве. Затем потрясения и потери опустошают, ожесточают Марину и лишают воли противостоять дальнейшему падению. Первое издание романа Гурьянова включает две иллюстрации по рисункам Николая Чичагова. Одна показывает беседу Марины с отцом в интерьере родового замка, украшенном портретами предков, когда спесивый Юрий Мнишек произносит:

Тогда галерея фамильных портретов Мнишеков будет полна и знаменита, – в ней будет портрет твой, дочь моя, увенчанный Короною Московскою111 (ил. 7).

Ил. 7. Марина с отцом в своем замке. Ил. в книге: Гурьянов И. Г. Марина Мнишек… 1831

Другая гравюра запечатлевает драматические мгновения, предшествующие окончательной гибели Марины. Вместе с атаманом Заруцким и малолетним сыном Марина спасается в лодке по реке Яик, но стрельцы их настигают:

Марина! Марина! – вскричал Заруцкий, выстрелив из пистолета и обнажив саблю. – Нет спасения! Погоня догнала нас112 (ил. 8).

Рядом с бравым и лихим Заруцким простоволосая Марина изящна и печальна.

Эти эстампы, как и иллюстрация к «Дмитрию Самозванцу» Булгарина, позволяют констатировать, что Марина Мнишек стала первой женщиной из русской истории, которую русские художники начали изображать в духе романов, с акцентом на ее свободной личной жизни и приключениях. Второй рисунок Чичагова особенно интересен тем, что романная авантюрность сочетается в нем с мягкой сентиментальностью. Марина здесь не только женственно-привлекательна, но и трогательна, вызывает и любование и сочувствие. Надо также подчеркнуть, что долгое время в русской словесности было допустимо большее, чем в графике и тем более в живописи. И показать политические и любовные испытания Марины в визуальных искусствах было более смелым и редким шагом, чем рассказать о них в литературе.

Ил. 8. Марина спасается с Заруцким по реке Яик. Ил. в книге: Гурьянов И. Г. Марина Мнишек… 1831

Мы помним, что Пушкин сначала задумывал «Бориса Годунова» как трагедию без любовной интриги, но потом все-таки отказался от такого плана. Модест Мусоргский, вдохновившись пушкинской трагедией, в 1869 году закончил первую редакцию одноименной оперы, в которой не нашел места для Марины и любовной коллизии. Это было радикальным отклонением от традиционной структуры оперы, предполагающей наличие романтической темы и, следовательно, заметной женской роли, то есть партии для prima donna, и вызвало недовольство дирекции Императорских театров, куда Мусоргский представил на рассмотрение свое сочинение113. Тогда композитор включил в оперу сцены с Мариной (третье действие, или польский акт), и только в такой версии его «Борис Годунов» был одобрен в 1872‑м и поставлен в Мариинском в 1874‑м114.

В польском акте второй редакции «Бориса Годунова» Мусоргского Лжедмитрий, как и у Пушкина, страстно влюблен в Марину и вполне соответствует оперному романтическому герою. Марина же далась Мусоргскому труднее. У Пушкина циничная расчетливость Марины не заслоняет ее гордого великолепия, у Мусоргского Марина простовата, тщеславна и взбалмошна. Когда же Самозванец в отчаянии от равнодушия Марины грозит отказаться от нее, она бросается уверять его в своей любви и только в эти последние минуты третьего действия безусловно входит в романтическое амплуа, при этом остается не совсем ясно, притворяется она или нет, не является ли ее порыв пародией на оперную страсть115. Пушкина, Булгарина, Гурьянова Марина интересовала как личность, характер, Мусоргского – нет, у него существование Марины определяется волей музыкальной формы.

В России XIX века сценическое воплощение произведений проходило более строгую цензуру, чем их публикация. Изданный в 1831 году «Борис Годунов» Пушкина ожидал театральной постановки гораздо дольше, чем опера Мусоргского. Лишь в частном порядке, в любительских спектаклях и концертах иногда исполняли отдельные картины из трагедии (чаще всего картину у фонтана)116. Цензурный запрет на ее инсценировку сняли только в 1866‑м, и в 1870‑м она была, наконец, показана на большой сцене. Премьеры драмы Пушкина и оперы Мусоргского состоялись с небольшой дистанцией в четыре года (1870 и 1874), обе в Мариинском театре, и для обеих постановок были использованы с некоторыми вариациями одни и те же декорации117, созданные по эскизам Матвея Шишкова с участием Михаила Бочарова.

Сценическая судьба «Бориса Годунова» и Пушкина и Мусоргского не была гладкой. Трагедия Пушкина плохо поддавалась инсценировке по театральным нормам XIX века: в ней было мало действия и много внутреннего мира царя Бориса, хронологический и географический охват был широкий, короткие эпизоды часто сменялись. Эти драматургические особенности отчасти неизбежно унаследовала и опера Мусоргского. Кроме того, само ее музыкальное решение не встретило безоговорочного одобрения у публики и критиков, в то время как собственно литературные качества трагедии Пушкина были общепризнаны. До конца XIX столетия оба сочинения не сохраняли устойчивого места в российском театральном репертуаре118

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Nochlin L. Women, Art, and Power // Nochlin L. Women, Art, and Power: and Other Essays. New York: Routledge, 2018. P. 2.

2

Hyde M., Milam J. Introduction: Art, Cultural Politics and the Woman Question // Women, Art and the Politics of Identity in Eighteenth-Century Europe. London: Routledge, 2003; Hyde M. Making Up the Rococo: François Boucher and His Critics. Los Angeles: Getty Research Institute, 2006.

3

Нуссбаум М. Политические эмоции: Почему любовь важна для справедливости. М.: Новое литературное обозрение, 2023. С. 50–67; Хант Л. Изобретение прав человека: История. М.: Новое литературное обозрение, 2023. C. 32, 36–77, 102.

4

«Ношение траура по погибшим повстанцам было специфически женской формой политического протеста в польском движении». В 1863 году в перешедших под его управление западных губерниях Муравьев запретил эту массовую практику как «преступную манифестацию» (Долбилов М. Д. Культурная идиома возрождения России как фактор имперской политики в Северо-Западном крае в 1863–1865 гг. // Ab Imperio. 2001. № 1–2. С. 239).

5

О понятии цивилизации как вбирающем в себя идею галантности см.: Старобинский Ж. Слово «цивилизация» // Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 124–125.

6

Ассман А. Европейская мечта. Переизобретение нации. М.: Новое литературное обозрение, 2022.

7

Там же. С. 151, 163.

8

Там же. С. 126, 142, 201.

9

Предки Флавицкого были родом из Харькова и его окрестностей на Слобожанщине, когда-то заселенной в значительной степени переселенцами из Речи Посполитой в Россию (Масленков И. В. Слобожанские корни К. Д. Флавицкого // Генеалогический вестник. 2020. Вып. 62.). Сейчас Харьковская область – территория Украины. Можно говорить об украинских и польских корнях Флавицкого. Но сам он родился в Москве, учился и работал в Петербурге (несколько лет провел в Италии). Поэтому я буду называть его русским художником, как Зимлера – польским, хотя он родился в семье немцев, перебравшихся в Варшаву.

10

В соответствии с темой книги я буду обращаться в основном к живописи Царства Польского, которой, разумеется, не ограничивается польская живопись XIX века. В искусстве польских земель, не входивших в состав Российской империи, невозможно не уделить внимания работам Матейко как самого талантливого и знаменитого польского художника своего поколения.

11

Долбилов М. Д. Культурная идиома возрождения России как фактор имперской политики; Рольф М. Польские земли под властью Петербурга: от Венского конгресса до Первой мировой войны. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 22–23, 80–81, 118–119; Плохий С. Потерянное царство. Поход за имперским идеалом и сотворение русской нации (c 1470 года до наших дней). М.: АСТ: CORPUS, 2021. С. 109, 119.

12

«Поляки обладали аристократией и элитой, с которой трудно было говорить свысока» (Там же. С. 108). «Если, например, в военной сфере гегемония Петербурга была гарантирована вооруженными силами, то разница в экономическом и культурном развитии, даже с точки зрения императорских чиновников, часто была здесь не в пользу центра» (Рольф М. Польские земли под властью Петербурга. С. 33–34).