Полная версия

Феминизация истории в культуре XIX века. Русское искусство и польский вектор

В работе Лебрена Карамзин видит ее сентиментальную альтернативу. Его предпочтения предвосхищают некоторые ключевые черты той женской образности, которая станет востребована в исторической живописи нового типа, утвердившейся в Европе первой трети XIX столетия. Вместо запечатленной Лебреном Марии Магдалины, легендарной фигуры из Евангелия, святой, почитаемой во всем христианском мире, Карамзин думает о персоне из относительно недавнего прошлого, известной лишь как любовница французского короля, одна из многих. Это предпочтение локального и конкретного общезначимому и легендарному, малого – великому. Карамзин рисует Луизу притягательной, но скорее прелестной и милой, чем прекрасной; чувствительной и скромной, но не образцом добродетели. Он предпочитает не образцовое и не совершенное. Обычный человек, не лишенный недостатков, слабостей, противоречий, привлекательнее для Карамзина, чем герой-сверхчеловек19. Людовика XIV, при котором французская монархия достигла наивысшей политической силы и театрализованной аранжировки, Карамзин вслед за Луизой представляет не «королем-солнцем», а просто человеком, тоже весьма чувствительным, но непостоянным. Карамзин пишет, что хотел бы иметь картину Лебрена в своем уединенном кабинете и, если не знать, о чем речь, можно подумать о небольшом портрете, а то и о миниатюре. Между тем алтарный холст Лебрена более двух с половиной метров высотой, это совсем не камерная живопись – ни по формату, ни по духу. Но Карамзин воспринимает ее как камерную, он ожидает от художественного образа приватности и близости к зрителю как частному человеку. Наконец, Карамзин подчеркивает в Луизе жертвенность и сочувствует ей. Он ценит в художественном произведении трогательность. Перечисленные черты женского образа в различных преломлениях и сочетаниях мы найдем в исторических картинах, которые будут рассмотрены в этой книге.

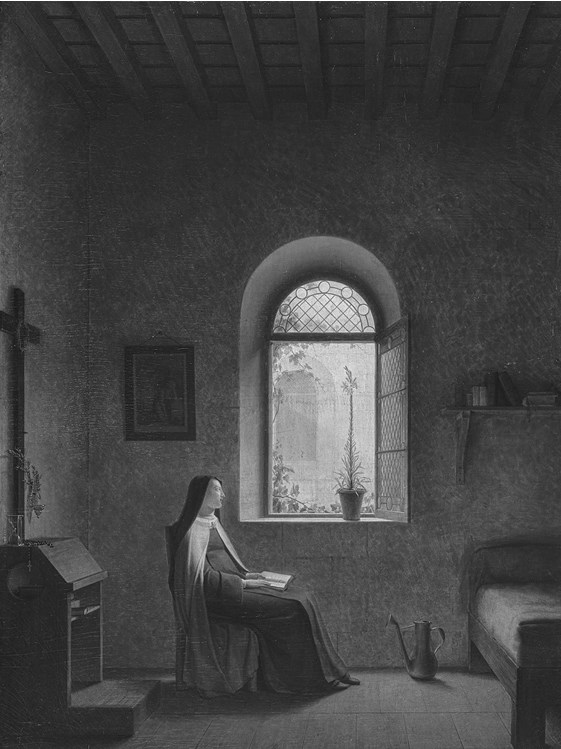

Фрагмент из «Писем русского путешественника» Карамзина предвещает не только общую тенденцию трактовки исторических персонажей в искусстве XIX века, но и то, что Луиза де Лавальер станет одной из самых популярных фигур в исторической галерее прелестных и трогательных женщин, созданной художниками этого столетия (наряду с Валентиной Миланской, Ядвигой Анжуйской, Варварой Радзивилл, Джейн Грей, Анной Болейн, Марией Стюарт…). Среди первых мастеров этой «галереи» был Флери-Франсуа Ришар. В парижском Салоне 1806 года он выставил две работы камерного, лирического характера, посвященные Луизе: «Мадмуазель де Лавальер в момент неожиданного появления Людовика XIV» и «Мадам де Лавальер, кармелитка». Они были выполнены вскоре после издания романа графини Фелисите де Жанлис «Герцогиня де Лавальер» (1804), который сильно подогрел интерес публики к персоне Луизы. Произведения Ришара сопровождались в Салоне такими пояснениями: Луиза «читала письмо короля, когда он проник в ее комнату через окно и бросился к ее ногам»; «уединившись в своей келье, [Луиза] смотрит на лилию, символ ее любви, и позволяет молитвеннику выскользнуть из рук»20. Здесь на стене кельи Луизы висит гравюра, изображающая Марию Магдалину.

«Мадам де Лавальер, кармелитка» (1805, ил. 1) Ришара была куплена Евгением Богарне, герцогом Лейхтенбергским, а после женитьбы герцога Максимилиана Лейхтенбергского на дочери Николая I попала в Россию21. В этом можно усмотреть некоторую иронию судьбы, так как в русском искусстве XIX столетия ощущается острая нехватка женственных и чувствительных образов из национального прошлого, в создании и развитии которых безусловно лидировали французские художники, начиная с поколения Ришара. Эта лакуна достойна серьезного изучения, поскольку она наглядно отражает некоторые фундаментальные установки русского исторического и художественного менталитета. И эта лакуна не распространялась на искусство польское.

***В какую общую новую модель изображения прошлого вписывалось увлечение мастеров XIX века женственными, чувствительными образами? Контекст формирования этой модели определяли восходящие к эпохе Просвещения идеи о том, что история не должна сводиться к истории монархов, полководцев, государственных и церковных деятелей, что ее лица не должны мифологизироваться, что в ней должно быть место не только событийному, но и повседневному, частному, обычному человеческому, каковое может быть обнаружено и в монархах22.

Ил. 1. Флери-Франсуа Ришар. Мадам де Лавальер, кармелитка. 1805. Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

С точки зрения внутренних законов искусства эта модель основывалась на принципиальных изменениях жанровой природы исторической картины, ее поэтики. В традиционном, классическом понимании «историческая живопись» на вершине жанровой иерархии – это живопись на религиозные и мифологические сюжеты, реже на сюжеты из античной истории. Эпитет «историческая» тут отсылает к истории как повествованию. Это рассказ в высоком регистре трагедии – о великом и общезначимом, о богах и героях, о больших и, как правило, легендарных событиях. Это также рассказ-поучение, сопровождающийся воплощением нравственных понятий. Греко-римская античность мыслится общим лоном европейской истории и поэтому получает преимущество перед историями отдельных стран и периодов, которыми до конца XVIII века живопись в целом не занимается, но которые в XIX веке обеспечивают главный репертуар исторической картины. С этого времени она становится исторической в привычном нам сейчас смысле слова и сосредоточенной на изображении Средневековья и раннего Нового времени в их национальных вариациях. Легендарное, всеобщее, героическое уступают реальному и локальному (и в территориальном, и в хронологическом отношении), конкретному, особенному, а также обыкновенному и частному. По классическим художественным меркам это означает жанровое снижение исторической картины, отдаление ее от трагедии и сближение с бытовой картиной, а также с романом, историографией и книжно-журнальной иллюстрацией.

Ключевой вклад в формирование и развитие исторической картины нового типа вносят французские художники. Она заявляет о себе уже в первые годы XIX века в искусстве мастеров круга Флери Ришара, позже прозванных «трубадурами». В 1830‑х за ней в парижском Салоне закрепляется наименование «исторический жанр»23 как компромиссное между номинациями «историческая живопись» и «бытовой жанр»24. В это время главным авторитетом в области исторического жанра становится Поль Деларош, приобретающий широкую популярность в разных странах. К середине XIX столетия исторический жанр распространяется с большим успехом в искусстве всей Европы. В пределах Российской империи его осваивают сначала, в 1850‑е, художники Царства Польского, чуть позже, в 1860‑е, – художники имперского центра25.

Рамочный признак интересующей нас новой исторической образности можно определить как наличие в ней очеловечивающей частной специфики. «Частное» здесь раскрывается в разных ракурсах: 1) как повседневное, хозяйственное, домашнее; 2) как приватное, личное, чувствительное; 3) как нетипичное, но не выдающееся или исключительное, а неприметно единичное, а также второстепенное и случайное. Противоположность частному составляет в первую очередь государственное, событийное, героическое и только потом (и не всегда) публичное, тем более что оппозиция «частное/публичное» складывается и утверждается в европейской культуре только в XVIII веке26. Например, как мы увидим ниже, к частной сфере относят монаршью и придворную повседневность с ее увеселениями, праздниками, балами, хотя такая жизнь протекает не только не приватно, но словно на сцене, демонстративно публично, а также наделена политическим значением.

1. В XIX веке под частным нередко понимают повседневное, хозяйственное, домашнее. Тут для новой исторической картины важным образцом становится жанровая живопись XVII века, особенно произведения голландских мастеров Геррита Доу, Габриэля Метсю, Франса ван Мириса, Питера де Хоха…27 На временнóм расстоянии они воспринимаются как ценные исторические свидетельства человеческой повседневности и сами приобретают исторический флер, каковым исконно не обладали. Новые художники истории охотно усваивают вкус старых голландцев к подробно и тщательно выписанным реальным деталям одежды, обихода и обстановки, а также к эффектам мягкого естественного света, проникающего в интерьеры. То, что для старых голландцев было привязанностью к простым вещам в окружающей жизни, легко соединяется с антикварным фетишизмом XIX столетия, с увлеченностью материальными атрибутами истории.

Голландская бытовая картина XVII века важна для новых художников истории не только как исторический документ, но и как целостное художественное построение. В поисках же исторического реквизита и аксессуаров они обращаются к широкому кругу старого искусства, в той или иной степени фиксирующего реалии прошлого, а также к частным и музейным коллекциям старинных предметов. Полезные для художников сведения предоставляют быстро множащиеся публикации памятников и исследования исторической повседневности. В этих направлениях собирательской и издательской деятельности, тесно переплетающихся между собой, решающие шаги делают антиквары XVIII столетия. На их опыте хорошо видно, что открытие истории частной жизни есть одновременно открытие истории искусств и культуры, так как обе задачи требуют изучения не столько хроник, традиционного исторического материала, сколько художественных произведений, вербальных и визуальных.

К первым антикварным изданиям, ценным прежде всего своим богатым иллюстративным рядом и посвященным не античности, а национальному Средневековью, принадлежит пятитомник Бернара де Монфокона «Памятники французской монархии» (1729–1733). Он содержит гравированные повторения миниатюр, портретов, витражей, настенных росписей, скульптур и среди прочего ковра из Байе, который Монфокон прославил. Ковер как исторический артефакт прокомментирован им очень подробно. Многие другие произведения, репродуцированные целиком или фрагментарно, приводятся просто как дополнения к известным жизнеописаниям королей, как отражения знаменитых персон, а также костюмов, снаряжения, обычаев и художественных манер различных эпох. «Читатель заметит, – пишет Монфокон, – что эти эстампы сообщают нам о многих особенностях, о которых историки не говорят»28.

В интересе к Средневековью Монфокон опережал свое поколение, у его современников «Памятники французской монархии» не пользовались успехом, стилистика воспроизведенных там вещей (которой Монфокон дорожил как историческим свидетельством и которую считал важным точно передать) казалась им варварской и отталкивающей. Но вскоре этот труд превратился в один из главных визуальных справочников для историков, романистов и особенно художников, занимающихся прошлым Франции. Сильное влияние он оказал среди прочих на Ленуара, создателя Музея французских памятников29.

В 1782 году французский антиквар Пьер-Жан-Батист Легран д’Осси публикует без иллюстраций трехтомник «История частной жизни французов от зарождения нации до наших дней», где начинает со следующего заявления:

То, что я написал, – это не история Франции. Мои намерения и подходы не те, что у историка. Наши материалы тоже совершенно разные; я использую в своей работе только те, что историк отвергает. Призванный рассказывать о великих событиях, он отбрасывает все, что не представляется ему важным, он выводит на сцену только Королей, Министров и Генералов, всю это когорту прославленных людей, чьи таланты или ошибки, дела или интриги обеспечивают несчастье или процветание государства. Но буржуа в своем доме, крестьянин в своей хижине, дворянин в своем шато, наконец, француз за работой и на досуге среди своей семьи и детей – вот то, о чем историк умалчивает30.

Львиная доля труда Леграна – исторический обзор французской агрокультуры, производства вин и других алкогольных напитков, сыров… Он подробно останавливается на французской кухне, охоте, уделяет внимание мебели, посуде, изделиям из золота и серебра… Выделяется финальная часть о досуге и праздниках, в основном придворных. Здесь наиболее заметно затронуты нравы и манеры.

В Англии последней четверти XVIII века первопроходцем на пути одновременно и Монфокона и Леграна стал гравер и эрудит Джозеф Стратт, автор книг «Королевские и церковные древности Англии» (1773), «Полный обзор нравов, обычаев, оружия, привычек и пр. жителей Англии» (1774–1776), «Полный обзор одежды и привычек народа Англии» (1796–1799), «Спорт и развлечения народа Англии с древнейших времен…» (1801). Эти обширные издания включают ценный изобразительный материал, извлеченный из иллюминированных манускриптов. Но, в отличие от Монфокона и подобно Леграну, Стратт уделяет внимание повседневной жизни разных сословий.

В XIX веке предмет, выбранный Леграном и Страттом, полноправно входит в сферу историографии. В Российской империи первые опыты в этом роде – очерки декабриста Александра Корниловича «О частной жизни русских при Петре I», «О частной жизни императора Петра I», «Об увеселениях русского двора при Петре I», «О первых балах в России», «Частная жизнь Донцев в конце XVII и первой половине XVIII века» (1824)31; брошюра Алексея Оленина «Опыт об одежде, оружии, нравах, обычаях и степени просвещения славян… и русских… » (1832)32. Надо также назвать книги графа Александра Нарциза Пшездзецкого («Домашняя жизнь Ядвиги и Ягайло из расходных реестров: 1388–1417», 1854)33, Ивана Забелина («Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях», 1862; «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях», 1869)34, Александра Терещенко («Быт русского народа», 1848)35 и Николая Костомарова («Очерки домашней жизни и нравов великорусского народа XVI–XVII столетий», 1860)36.

В этих очень информативных публикациях иллюстрации либо отсутствуют, либо крайне малочисленны и играют второстепенную роль. Параллельно нарастает поток изданий, нацеленных на визуальное воспроизведение национальных памятников. В России среди первых самых масштабных и дорогих таких проектов был многотомник «Древности Российского государства»37, запечатлевший в цветных литографиях по рисункам Федора Солнцева38 одежды, доспехи, оружие, знамена, кареты, церковную и светскую утварь, иконы, парсуны, интерьеры, архитектурные фрагменты. От изданий Монфокона и Стратта этот сборник отличает, помимо прочего, то, что в нем репродуцированы в основном изделия, а не изображения, а среди последних преобладают религиозные39. Существенная часть отобранных для сборника Солнцева вещей происходила из Оружейной палаты Московского кремля, главного российского музея национальных древностей, который одновременно являлся музеем российской монархии, так как в нем хранились великокняжеские и царские сокровища и регалии.

К преобразованию Оружейной палаты в музей приступили в 1806 году по распоряжению Александра I. Этот процесс оказался растянут во времени, но его начало пришлось на десятилетие, когда в Европе были основаны два других, очень важных для развития исторического сознания, музея – Музей французских памятников в Париже (1795) и музей в Пулавах (1801), недалеко от Варшавы. В первом, созданном по инициативе Ленуара и с санкции революционного правительства, средневековые монументы экспонировались под монастырскими сводами, в пространстве, затемненном вставленными в окна старинными витражами, что поддерживало то завораживающее, почти магическое воздействие музея на посетителей, которое описано в процитированных выше воспоминаниях Мишле. Для музея Оружейной палаты на территории Кремля сначала, при Александре I, построили здание в классицистическом стиле, потом при Николае I, – другое, в русско-византийском стиле. Экспонаты размещались там в просторных, светлых залах с современными витринами, акцент был сделан на атрибутах монаршей власти и военной славы. Кроме того, в отличие от музея Ленуара, доступного для народа, музей Оружейной палаты до середины XIX века могли посещать только люди из дворянского и купеческого сословий. Сын бедного типографа Мишле, живи он в России, не смог бы туда просто так попасть. Но, возможно, самое существенное отличие музея Оружейной палаты от музея Ленуара заключалось в том, что в революционной Франции историческая и художественная ценность древних памятников приобрела независимость от их прежнего монархического и церковного символического статуса, а в Оружейной палате она оставалась неотделима от их положения в системе самодержавных и православных символов. Музей Ленуара был музеем средневековой Франции, Оружейная палата – музеем Российского государства.

При восшествии на престол Александра II и по его указанию в 1856–1859 годах музей Оружейной палаты дополнили исторической экспозицией в отреставрированных московских палатах бояр Романовых, где, по легенде, родился Михаил Федорович, родоначальник новой царской династии. Палатам, насколько было возможно, возвратили облик XVI–XVII веков, в них реконструировали интерьеры и домашнюю обстановку семьи Михаила Федоровича, отчасти благодаря подлинным личным вещам Романовых (в том числе женским и детским) из собрания Оружейной палаты, отчасти благодаря повторениям старинных образцов. Палаты бояр Романовых стали уникальным для России музеем допетровского домашнего быта. И хотя своим возникновением музей был обязан причастностью к истории российской монархии, это не отменяет того факта, что эта история была трактована здесь с приватной, а не официальной стороны.

Александр I повелел превратить древлехранилище Оружейной палаты в музей через год после того, как в 1805‑м посетил Пулавы, резиденцию князей Чарторыйских, богатейших и влиятельнейших польских магнатов. Адам Ежи Чарторыйский входил в ближайший круг Александра. На рубеже XVIII–XIX веков Изабелла Чарторыйская, мать Адама, устроила в Пулавах выдающийся историко-художественный музей, открытый для публики и бесплатный40. Сначала для коллекции был построен храм Сивиллы (1801) в форме древнеримского храма-ротонды, затем Готический домик (1809). Замысел Изабеллы был ярко патриотическим в своих истоках: музей воплощал память о прошлом величии Польши, которая с конца XVIII столетия, после ее разделов между Россией, Пруссией и Австрией, перестала существовать как государство. Подобно Ленуару, Изабелла спасала национальные памятники. В музее важное место занимали польские королевские реликвии, польские доспехи, оружие и трофеи, захваченные в сражениях с немцами, австрийцами, московитами и турками, а также экспонаты, связанные с именами великих представителей польской культуры – Николая Коперника и Яна Кохановского41. Вниманием к поэтам и ученым как протагонистам национальной истории, то есть к немонархическим, нерелигиозным, невоенным ее аспектам, музей в Пулавах принципиально отличался от Оружейной палаты, но не от Музея французских памятников, который оказал на Чарторыйскую неизгладимое впечатление и на концепцию которого она ориентировалась, контактируя и лично с Ленуаром42. В его музее рядом с королевскими надгробиями были установлены памятники Пьеру Абеляру, Рене Декарту, Мольеру и другим великим поэтам и ученым, включая антиквара Монфокона. Эти немонархические монументы размещались в музейном дворе, «Элизиуме», под сенью сосен, кипарисов и тополей. Там выделялся и притягивал посетителей мавзолей Абеляра и его возлюбленной Элоизы43, который стал данью сентименталистской культуре, делая чувствительность предметом и проводником исторической памяти. Эту лирическую мемориальную тему Изабелла Чарторыйская тоже подхватила, уделив в пулавском музее место почитанию знаменитых влюбленных, тех же Абеляра и Элоизы, а также Сида и Химены, Петрарки и Лауры…

Пулавы пополнялись экспонатами, связанными не только с польским прошлым. Изабелла коллекционировала средневековые витражи, фламандские иллюминированные манускрипты, шедевры итальянской ренессансной живописи, личные вещи французских королей, королев и королевских фавориток…44 В итоге ее собрание выросло в беспрецедентный панъевропейский историко-художественный музей, предвосхищающий по своему смешанному жанровому составу знаменитый музей Клюни, открытый в Париже в 1843 году как музей Средних веков на основе коллекции Александра дю Соммерара и фрагментов коллекции музея Ленуара, закрытого в 1816‑м.

Музей в Пулавах процветал до 1830 года, когда в Царстве Польском в составе Российской империи вспыхнуло Ноябрьское восстание за национальную независимость. Среди его лидеров был Адам Чарторыйский, с поражением восстания эмигрировавший за границу; в России он был заочно приговорен к казни, которую Николай I заменил на изгнание. Пулавы были захвачены русскими войсками и разорены. К счастью, большую часть музейного собрания удалось сначала вывезти в отель Ламбер, парижский особняк Чарторыйских, а позже вернуть в Польшу, в Краков (на который не распространялась российская власть), где музей Чарторыйских был заново учрежден в 1870‑е.

2. С частным как повседневным, бытовым может сосуществовать и вместе и врозь частное как приватное, личное, чувствительное. Тут для новых художников истории незаменимым источников выступает роман. Прежде всего это, конечно, исторический роман, образцами которого в начале XIX века стали сочинения Вальтера Скотта45. Но и роман как таковой, расцветший в Англии предыдущего столетия, подготовил почву для того жанрового сдвига, на котором строится новая историческая картина. Английские просветительско-сентиментальные романы показывали частную жизнь, частных людей, их приватные чувства с таким волнующим и убедительным драматизмом, что в глазах читателей современность наделялась историческим весом. И отсюда был один шаг до того, чтобы открыть ценность приватного и чувствительного в самой истории. А эпистолярный роман, вошедший тогда в моду, моделировал тип документа (частное письмо), правдиво фиксирующего приватную и чувствительную современность для истории. Дени Дидро в своем панегирике Сэмюэлю Ричардсону писал:

Под романом мы до сих пор понимали текст, сплетенный из фантастических и легкомысленных событий, чтение которого было опасно для вкуса и нравственности. Я хотел бы найти другое название для произведений Ричардсона, которые возвышают дух, трогают душу <…> О Ричардсон, я осмеливаюсь сказать, что самая правдивая история полна лжи, а твой роман полон правды <…> Я осмелюсь сказать, что история часто бывает плохим романом; а роман, как ты его сотворил, – хорошая история46.

С одной стороны, Дидро исходит из того, что исторические сочинения принято было считать более серьезным и благородным родом литературы, более важным для воспитания и образования, чем романы, предназначенные скорее для развлечения. Поэтому сравнение романа с историей должно быть лестно для его автора. С другой стороны, Дидро готов поставить произведения Ричардсона, особенно его «Клариссу, или Историю молодой леди», выше повествований об истории и призвать историков подражать романистам, по крайней мере лучшим из них47. Руссо тоже ожидал от историков, что они начнут уделять внимание тому, что успешно изучают романисты, – частной жизни и частному человеку, будь он одновременно выдающейся исторической личностью:

История вообще страдает изъяном в том отношении, что регистрирует только … заметные факты, которые можно фиксировать с помощью имен, мест, дат; <…> история показывает главным образом действия, а не людей, так как захватывает этих последних лишь в известные избранные моменты, в их парадном костюме; выводит напоказ только общественного человека, принарядившегося для публики: не наблюдает его дома, в кабинете, в семье, среди друзей; изображает его лишь в такие моменты, когда он играет роль…48

Руссо имеет в виду более тонкие материи, чем те, которые вскоре осветит Легран в своей «Истории частной жизни французов». Для Руссо «частное» – это не столько бытовое, сколько приватное, непубличное, неролевое, лишенное маски. Частный человек для Руссо – наиболее подлинный человек. И в приватной обстановке внутренний человек раскрывается наиболее полно. Руссо и Дидро совпадают во мнении, что, в отличие от романистов, историки не рассказывают правдиво о человеке и его чувствах.

Роман и историю, а также частное-повседневное и частное-приватное-чувствительное скрещивает «шотландский чародей» Вальтер Скотт. Подробным изображением частной жизни людей различных сословий, состояний, обычаев и нравов он наполняет свои произведения, не упуская при этом конкретную историческую канву и богатую «антикварную» фактуру, что обеспечило ему высочайшую репутацию и писателя и историка. Он с беспрецедентной естественностью и правдоподобием соединяет большую историю эпох, народов, громких имен с малой историей житейского уклада, индивидуального пути, личного выбора, любви… И хотя материальным атрибутам истории Скотт, страстный их коллекционер, отдает должное и отводит их описанию много места, его романы как никакие другие предшествующие тексты оспаривают преимущества исторических артефактов и музеев в оживлении прошлого. Скотт внушает читателям ощущение свидетелей истории, если не участников.