Полная версия

Феминизация истории в культуре XIX века. Русское искусство и польский вектор

В его романах реальные, знаменитые исторические фигуры, монархи и государственные деятели, остаются на втором плане и часто показывают себя не в блеске своего величия, а с частной человеческой стороны. Протагонист Скотта влюблен, честен и, как правило, пребывает в вынужденном положении между двумя враждующими лагерями, не отождествляя себя вполне ни с одним, но умея понять оба и следуя в выборе друзей внутренним нравственным критериям. Например, в «Айвенго» главный герой, сакс и сын Седрика, ненавистника завоевателей норманнов, становится другом Ричарда Львиное Сердце, норманнского короля. Протагонист Скотта не делит мир на черное и белое, улавливает его полутона, принимает его несовершенство, чужд фанатизму и не подчиняет свои личные чувства диктату традиции, идеологии, политики49. Иными словами, в водовороте истории он, во-первых, сохраняет себя как частного человека, а во-вторых, проявляет терпимость. Толерантностью, нейтральностью или, если угодно, объективностью окрашена и авторская позиция самого Скотта. Он воздерживается от безоговорочной солидарности с какой-либо из изображаемых партий. Эта нейтральность бывает двуслойна, так как Скотт не только долгое время успешно скрывал свое авторство, но иногда представлялся всего лишь издателем попавших ему чужих рукописей, всего лишь посредником и комментатором.

Одним из первых исторических романов в польско-литовской культуре становится роман «Варвара Радзивилл», написанный по-французски графиней Софьей Шуазель-Гуфье, урожденной Тизенгауз, появившейся на свет в Речи Посполитой за пять лет до ее окончательного уничтожения Третьим разделом Польши. Шуазель-Гуфье была фрейлиной Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I, и находилась в дружеских отношениях с самим царем. Ее роман «Варвара Радзивилл» вышел в 1820‑м50, на волне увлечения польских литераторов Варварой, предметом великой любви короля Сигизмунда II Августа в эпоху политического могущества и культурного расцвета Речи Посполитой. Как мы увидим в четвертой главе, в польском историческом и художественном сознании XIX века образ Варвары Радзивилл скрепляет беспрецедентное, трудно достижимое единство лирической и патриотической тем.

Русские писатели осваивают жанр исторического романа на рубеже 1820–1830‑х. Ниже мы коснемся некоторых примеров. Сейчас отметим, что самым ранним и долгое время самым популярным из них был роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829), посвященный Смутному времени, борьбе русского народа с поляками. Несмотря на то, что это произведение создано умело и талантливо под очевидным влиянием Вальтера Скотта (особенно его «Айвенго»), в нем ясно дают о себе знать отступления от скоттовских образцов, ставшие типичными для большинства последующих русских исторических романов, что позволяет говорить о некой национальной тенденции исторического воображения. Герой Загоскина, боярин Юрий, не столько существует между двумя лагерями, подобно протагонистам Скотта, сколько переходит со службы у польского королевича Владислава на сторону русских ополченцев, противостоящих польским завоевателям. Этот переход Загоскин, не соблюдая толерантности Скотта, однозначно оценивает как предпочтение добра злу. Хотя в романе изредка мелькают поляки, не лишенные достоинств, в целом польская нация представлена предвзято уничижительно, не без гротеска51. Любовь же Юрия и боярышни Анастасии – наиболее бледная и условная сюжетная линия романа52. А в «Айвенго» «прекрасная нежная» еврейка Ревекка, самоотверженно полюбившая протагониста и возбудившая жгучую и несчастную страсть в Бриане де Буагильбере, затмевает не только избранницу Айвенго леди Ровену, но порою чуть ли не его самого.

Тенденциями редуцированной, принижающей трактовки «чужой» для автора стороны действия, нивелирования личных чувств и частного пространства персонажей совершенно не захвачена «Капитанская дочка» (1836) Александра Пушкина, тоже вдохновленная романами Скотта. Отклики на нее в изобразительном искусстве будут рассмотрены в третьей главе.

Большое число исторических картин XIX столетия основывалось на романах, а не на историографии. Среди иллюстрируемых в живописи (как и в графике) исторических романов лидировали произведения Вальтера Скотта. Если картины посвящены реальным, а не вымышленным историческим персонажам, часто очень трудно понять, какой текст был главным для живописца – художественный или нефикциональный, тем более что работы историков нередко облекались в форму беллетристики, а сочинения писателей бывали переложением достоверных исторических сведений. Иногда художники указывали среди своих источников Скотта, даже если не обращались к его сюжетам53. Ясно, что в создании приватных, чувствительных и особенно любовных образов из национального прошлого художники по преимуществу руководствовались историческим романом если не как тематическим ресурсом, то как жанровым образцом. Ниже мы увидим, что русские живописцы, в отличие от западноевропейских и польских, оставались к историческому роману и к другим родам исторической художественной литературы довольно равнодушны.

Говоря о приватной исторической образности в литературе и живописи, нельзя не сказать о волне публикаций частных исторических свидетельств, поднявшейся в первой половине XIX века. Если Вальтер Скотт лишь играет роль издателя, историки активно практикуют издания рукописей, иногда в факсимильном повторении. Среди них заметное место занимает персональная их категория, эго-документы54 – письма, дневники55, мемуары. Часто это тексты, написанные женщинами56.

В эпистолярных публикациях выделялась корреспонденция маркизы Мари де Севинье, современницы герцогини Луизы де Лавальер. И сами ее письма, и их многочисленные издания, которые начались уже в XVIII столетии, были существенным импульсом в развитии культуры приватности и чувствительности. В эпоху сентиментализма они стали созвучны набирающему популярность жанру эпистолярного романа, к каковому относились упомянутые выше «Новая Элоиза» Руссо и «Кларисса» Ричардсона. В первых изданиях письма мадам де Севинье воспринимались скорее как актуальное литературное явление, чем как историческое свидетельство. К эпистолярному кругу художественных сочинений XVIII века принадлежала и поэма «Письмо герцогини де Лавальер Людовику XIV» Адриена-Мишеля-Гиацинта Блена де Сенмора. Вероятно, именно по ее мотивам Карамзин составил свое письмо об образе Луизы в монастыре кармелиток57, с которого мы начинали.

В XIX столетии среди первых исторических публикаций женского эпистолярного и мемуарного наследия надо назвать издания писем Джейн Грей58, писем Варвары Радзивилл и корреспонденции, с ней связанной59, обширной корреспонденции Марии Стюарт и документов, близко к ней относящихся60, сборника «Письма королев и знаменитых леди», включающего письма Анны Болейн61, писем Марины Мнишек62, писем Софьи Алексеевны63, воспоминаний Натальи Долгорукой64, мемуаров Екатерины II65 и Екатерины Дашковой66.

3. Частное может восприниматься как нетипичное, но не выдающееся, исключительное, а незаметно единичное, а также второстепенное и случайное. С одной стороны, частный человек мыслится как индивид, самостоятельное, уникальное явление. С другой, если не каждый может быть монархом, святым, героем и даже просто публичным человеком, каждый, включая монарха, бывает частным человеком. Поэтому за «частным» проступает «общечеловеческое», «подлинно человеческое», толерантно и либерально примиряющее разные культурные, социальные, экономические, политические и гендерные идентичности. Такое понимание частного близко к пониманию личности как субъектности, персональности, присущей не отдельному, а любому индивиду, всем людям. Это принципиально отличается от доминирующего в русской культуре начиная с XIX века понимания личности как неповторимой индивидуальности, противостоящей обществу, толпе, массе67.

Новая историческая картина склонна трактовать известных персон как частных людей не только в том смысле, что показывает их в повседневной и приватной обстановке, но и в том, что показывает их как не обладающих исключительностью, держащих себя так, как многие другие держали бы себя в сходной ситуации, ординарной или чрезвычайной, комфортной или трагической. Это дало основания Александру Декану (который сам работал в историческом жанре) написать о своем знаменитом коллеге:

В тот момент все, чего желала публика, все, чего она требовала от искусства, – это узнавания в нем себя… в этом секрет колоссального успеха г-на Делароша68.

Здесь имеется в виду не коллективное, а субъектное узнавание себя каждой человеческой единицей общества.

И в изображаемом действии историческая картина нередко выбирает частный, то есть второстепенный или случайный его момент, а также некую паузу. Это, пожалуй, наиболее наглядно роднит ее с жанром иллюстрации. Сейчас речь идет об оригинальных сюжетных иллюстрациях, отталкивающихся от современного исторического нарратива, а не о воспроизведении старинных артефактов, о которых говорилось выше. Практика иллюстрирования изданий художественной, просветительской, научной литературы стремительно распространяется в XIX веке69. Как мы увидим дальше, новые исторические сюжеты часто сначала визуализируются в книжной и журнальной графике и только потом – в живописи70. Но кроме того, живопись перенимает некоторые приемы иллюстративной графики. Иллюстратор может себе позволить передавать не суть и не панораму событий, и так подробно описанных вербально, а отдельные, иногда мелкие, побочные штрихи к ним, а иногда и то, что остается между строк. С одной стороны, это как будто усиливает зависимость иллюстрации от текста71, вне которого она рискует остаться непонятной. С другой стороны, это переносит зависимость образа от слова в пространство вне образа и поэтому парадоксально освобождает его от повествовательности, а некоторая возникающая при этом смысловая неясность иллюстрации и подражающей ей картины превращается в художественный принцип, не вынужденный, а намеренный эффект, поддерживающий иллюзию естественной, неартикулированной жизни и нейтрального, не регламентирующего ее отображения в искусстве. Наконец, картина, похожая на иллюстрацию, должна легко поддаваться переводу в репродукционную графику72, спрос на которую бурно растет в XIX столетии. В гравированном, позже фотографическом воспроизведении историческая живопись нового типа наводняет частные дома.

Вопреки своей пространственной природе, живопись, особенно историческая, на протяжении столетий полагала повествование важнейшей своей задачей и способностью. Уже было упомянуто, что сам эпитет «историческая» в наименование высшего жанра живописи подразумевал историю как рассказ. Старые мастера рассказывали о великих, широко известных и уже поэтому хорошо узнаваемых событиях, используя конвенциональный язык экспрессий (мимики, жестов, поз, движений), служащих репрезентации характеров и действия, вынесению моральных оценок и поучению зрителя. Новая историческая картина тяготеет к дистанцированию и от событийности, и от повествовательности, и от говорящих, «театральных» экспрессий, и от дидактики73. Эмоции персонажей она нередко изображает сдержанными, неопределенными, в соответствии с укоренившимся в XIX веке представлением о том, что подлинная внутренняя жизнь остается во многом скрыта и невидима74. Отказываясь от морализаторства, художники истории соблюдают нейтралитет, сопоставимый с авторской позицией Вальтера Скотта. Зрителю предоставляется свобода распределять свои симпатии и антипатии.

Все обозначенные частные грани исторической образности, с одной стороны, приближают историю к обычному современному человеку, а с другой, приближают его самого к истории, вселяют в него ощущение исторического субъекта, уверенность в своем праве принадлежать истории. Иными словами, новая историческая картина проявляет к зрителю нетребовательность, терпимость, позволяет ему оставаться самим собой. Подобный эффект в литературе подразумевал Пушкин, когда писал:

Главная прелесть романов Walter Scott состоит в том, что мы знакомимся с прошедшим временем, не с enflure [напыщенностью] французских трагедий, – не с чопорностью чувствительных романов, не с dignité [величавым достоинством] истории, но современно, но домашним образом75.

Позже Михаил Салтыков-Щедрин выразился радикальнее об аналогичном эффекте в живописи Николая Ге:

Я, с своей стороны, очень рад, что нашелся наконец добрый человек, который написал картину собственно для меня… а не для знатоков-педантов <…> Я рад этому … и требую, чтоб художник относился ко мне доступным для меня образом, чтоб он если желает сделать меня участником изображаемого им мира, то не заставлял бы меня лазить для этого на колокольню, а вводил бы в этот мир так же просто и естественно, как я вхожу в мою собственную квартиру76.

Итак, новая историческая картина расширяет традиционное для живописи историческое поле в сторону национальной и эпохальной специфики, бытовой конкретики, повседневных мелочей и случайностей, приватности чувств, человеческого противоречивого несовершенства. Она воздерживается от дидактики, а иногда и от ясного повествования, освещая скорее не действия, а состояния персонажей77, а также предметный антураж, достоверный или кажущийся таковым. Насколько он предстает конкретным и детализированным, настолько человеческие состояния остаются порой смутными, но это делает их только более правдоподобными. В целом «исторический жанр» показывает прошлое с большой убедительностью, словно история разыгрывается вблизи от зрителя, словно он наблюдает ее так же, как окружающую действительность. Это побуждает зрителей проникаться к изображаемому доверием и эмпатией.

***Женственные образы, на которых сосредоточено наше внимание, должны быть поняты не только в гендерном измерении, но и как кодирующие описанный выше аксиологический поворот к частной сфере в исторической репрезентации, который способствует развитию толерантности, эмпатии и признанию права неглавного и несильного на историю78. Да, частное как повседневное охватывает и женские, и мужские персонажи, и последние даже в большей степени, так как они продолжают количественно преобладать в художественной историографии. Но присутствие в ней женских фигур на протяжении XIX века очень заметно возрастает и численно и суггестивно, и именно они в первую очередь наполняют исторические сцены чувствительной жизнью и трогают зрителей. Что может быть трогательнее образа юной Джейн Грей, неловко пошатнувшейся на эшафоте и словно нащупывающей рукой плаху (Поль Деларош, ил. 2)? Только образ двух маленьких принцев, детей Эдуарда, прислушивающихся к шагам своих убийц за дверью (Поль Деларош, ил. 3). Что может быть трогательнее образа Варвары Радзивилл, умирающей на глазах любящего ее короля Августа (Йозеф Зимлер, ил. 36, c. 174)? Только образ Яна Кохановского, оплакивающего свою крошечную дочь Уршулу (Ян Матейко, ил. 44, c. 188). Что может быть трогательнее образа хрупкой «княжны» Таракановой, гибнущей в тюрьме (Константин Флавицкий, ил. 46, c. 203)? В русской живописи исторического жанра, пожалуй, ничего.

Ил. 2. Поль Деларош. Казнь Джейн Грей. 1833. Лондон, Национальная галерея

Ил. 3. Поль Деларош. Дети Эдуарда. 1830. Париж, Лувр

«Женственное» далее будет иметь следующие коннотации. Прежде всего это «неофициальное», свободное от миссии олицетворения власти – по существу, миссии мужественной. Женственны могут быть женщины или не облеченные властью, или как бы забывшие о ней, или ее потерявшие. В продолжение альтернативы мужественному женственное будет не милитаристским, а пацифистским и в целом, скорее, не героическим, а иногда даже откровенно слабым, уязвимым, беззащитным. Женственное поддерживается эмоциональным, часто – любовными чувствами, но также материнскими, дочерними, семейными.

Это то женственное, которое заявило о себе в эпоху, когда приобрели ценность для исторического сознания и стали доступны публике такие, например, чувствительные следы прошлого, как надгробие со скульптурным изображением Валентины Миланской79 в таинственной атмосфере Музея французских памятников; портрет Марии Стюарт работы Франсуа Кенеля, клавикорд Габриэль д’Эстре и подаренные ей Генрихом IV серебряные часы (музей Чарторыйской в Пулавах); факсимиле письма с мелкими помарками Варвары Радзивилл к Сигизмунду II Августу; письма Марины Мнишек отцу из Тушинского лагеря под Москвой с жалобой на нехватку средств и просьбой прислать бархата на платье; донесение Алексея Орлова Екатерине II, упоминающее о том, что на лице дерзкой и очаровательной самозванки Таракановой есть веснушки.

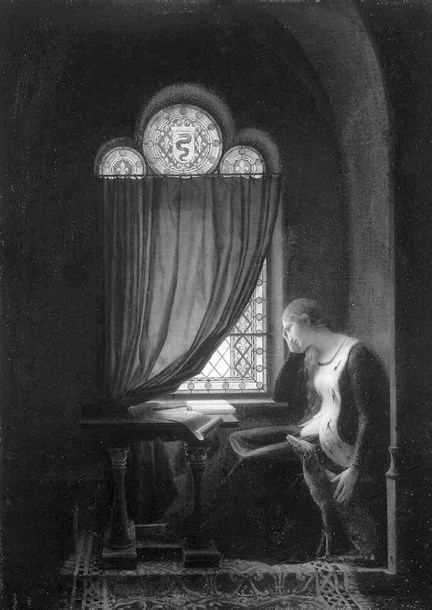

В живописи XIX века все чаще встречаются подобные сцены: Жанна д’Арк не отважная воительница, а измученная, больная девушка, с трудом приподнимающаяся на тюремной соломе; Ядвига Анжуйская, насильно разлученная с женихом (ил. 33, c. 163); Валентина Миланская, угасающая от печали по убитому супругу (ил. 4); Маргарита Наваррская c братом Франциском I, который, шутя, показывает ей стишок, только что нацарапанный бриллиантом на окне в замке Шамбор: «Женщины изменчивы / Глупец, кто им доверяет»; Варвара Радзивилл, околдовавшая сердце и душу Сигизмунда II Августа; Катерина Ягеллонка, заключенная в замке Грипсхольм вместе с мужем и маленьким сыном (ил. 37, c. 175); Анна Болейн в Тауэре сразу же после ареста, бессильно поникшая и замершая в полуобмороке; Джейн Грей за несколько минут до казни, беспомощная, растерянная, с завязанными глазами; Мария Стюарт – девочка, воспитываемая при французском дворе; Елизавета I, не великая королева, а приятная дама, принимающая графа Лестера в изящной и приватной обстановке дворца; Луиза де Лавальер, покинутая «королем-солнцем» и скромно уединившаяся в уютной монастырской келье… Распространены были куртуазные и эротические изображения фавориток королей (особенно французских), а также возлюбленных знаменитых поэтов и художников (особенно итальянских).

Ил. 4. Флери-Франсуа Ришар. Валентина Миланская, оплакивающая смерть своего супруга. 1802. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж

Женственное в искусстве могло восприниматься не только как то, что связано с репрезентацией женщин, но и как то, что ориентировано на них, нравится и приятно им, а также шире – как то, что внушает публике любовь, притягивает и трогает сердца или просто занимает, не требуя напряжения мысли. Этот «женственный» художественный эффект получал контрастные прочтения: с одной стороны, как признак смягчения нравов, гуманизации и демократизации культуры; с другой, как симптом побочного продукта этой демократизации – популяризации культуры.

Иллюстрацией первому служит галантный афоризм Генриха Гейне о беспрецедентно широкой славе исторических романов Вальтера Скотта:

От графини до швеи, от графа до рассыльного, – все зачитываются романами великого шотландца, особенно наши чувствительные дамы <…> Прекрасная нежная Ревекка не могла попасть в более прекрасные, более нежные руки80.

На другом полюсе находится мизогинный отзыв Владимира Стасова на очень популярную когда-то историческую оперу Александра Серова «Рогнеда»:

Публика влюблена теперь в Рогнеду, как бывала влюблена то в Фенеллу, то в Деву Дуная, то в Монте-Кристо, то в верченье столов, то в стуколку, то во многое тому подобное. Но публика как женщина: чем недостойнее предмет ее обожания, тем крепче к нему привязывается, а если он уже совершенно ничтожен или пошл, тогда возгорается у ней такая страсть, которая надолго вытесняет все остальное81.

Как видим, для Гейне женственное – это чувствительное, нежное, прекрасное; для Стасова – неразумное, неразборчивое, поверхностное, ветреное, бестолковое.

Надо сказать, что способность вызывать симпатии, пленять сердца широкой, смешанной в своем классовом, гендерном, национальном составе публики была исконным общим свойством тех новых художественных форм, которые в культуре XIX века обеспечили и поддерживали одержимость историей и которые, в частности, специализировались на создании женственных образов. Это исторический роман, историческая опера и исторический жанр в живописи. Исторический роман, основоположником которого на заре XIX столетия выступил Вальтер Скотт, стал возвышением романа как такового через обогащение его серьезным и подробным историческим знанием, если и не всегда вполне точным и верным, то всегда убедительным. То же касается исторической оперы, главным мэтром которой был признан Джакомо Мейербер. Заявив о себе на рубеже 1820–1830‑х годов на сцене парижской Оперы, она получила название большой оперы (grand opéra) и поражала воображение театральной публики размахом и вместе с тем детальностью исторических реконструкций. С «историческим жанром» дело обстояло несколько иначе. Выше уже было отмечено, что он представал снижением «исторической живописи», понимаемой как поле трагедии с преобладанием религиозной и мифологической тематики, в сторону живописи бытовой, а также историографии и исторического романа, незаменимого источника женственных, чувствительных и любовных образов. Для традиционного художественного сознания подобное снижение само по себе ассоциировалось с феминизацией, так как историческая живопись на вершине классической жанровой иерархии противопоставлялась нижестоящим жанрам не только через социальную метафору, как «благородное» – «плебейскому», но и через метафору гендерную, как «мужественное» – «женственному»82.

Когда в России первой трети XIX века начали появляться отечественные исторические романы, многие авторы отмечали острую нехватку исторического материала для изображения частной и особенно эмоциональной жизни предков. Князь Петр Вяземский писал:

…сомневаемся в богатстве наших материалов для романов в роде Вальтера Скотта. В нашей истории, по крайней мере до Петра Великого, встречаются, разумеется, лица, события и страсти, но нет нравов, общежития, гражданственного и домашнего быта: источников необходимых для наблюдателя-романиста83.

Об этом говорил и Виссарион Белинский:

Изобразить в романе Россию <…> совсем не то, что изобразить ее в истории: долг романиста – заглянуть в частную, домашнюю жизнь народа, показать, как в эту эпоху он и думал, и чувствовал, и пил, и ел, и спал. А какие у нас для этого факты… Где литература, где мемуары <…>?.. Остаются летописи – но с ними далеко не уедешь84.

Это понимал и Николай Устрялов: мы

не знаем подробностей, столь занимательных в Истории Французской или Английской, не знаем, какое участие в делах и спорах Князей принимали наши Ксении и Евдокии85.

Крайне редкое и скупое упоминание о женщинах в источниках допетровского периода Устрялов рассматривал в единстве с другими пробелами русской истории: крайней ограниченностью свидетельств о нравах и обычаях, а также недостатком непосредственного, индивидуального свидетельского взгляда, не пренебрегающего житейскими, человеческими деталями, не скованного условностями летописной традиции и духовным саном летописцев. Сам Устрялов приложил немало усилий для того, чтобы позволить соотечественникам «услышать выразительный голос старины, увидеть жизнь и деяния предков в неподдельной картине»86: в 1830‑е он начал активно публиковать исторические документы, которые рассказывали о том, о чем молчали летописи, касались не только событий, но и быта и нравов Руси. Это записки побывавших здесь иностранцев, записки самих русских, а также эпистолярные источники. Но это существенно не меняло общего положения дел: в России подобных текстов и порождалось, и сохранилось гораздо меньше, чем на Западе.

В передаче частной и эмоциональной жизни национального прошлого русская живопись испытывала трудности еще большие, чем литература. И если в Западной Европе исторический роман и новая историческая картина развивались одновременно, в России последняя запаздывала относительно романа примерно на поколение, заявив о себе, как отмечалось выше, только в 1860‑е. Что же касается Царства Польского, бывшего частью Российской империи, здесь ситуация была иной: в художественной продукции не наблюдалось недостатка в приватных, трогательных, женственных образах из польско-литовской истории.

Общая и очевидная причина затрудненной и сдержанной феминизации истории в русском искусстве XIX века – разрыв между допетровским прошлым и европеизированной культурой. В социальной и политической реальности Древней Руси женское присутствие было гораздо менее заметно, чем в западноевропейской и польской истории. В отличие от Европы, Россия не могла похвастаться богатой и непрерывной на протяжении многих столетий традицией светской литературы и искусства, начиная с рыцарских романов и поэзии трубадуров. На Руси не знали куртуазного поклонения прекрасной даме, заложившего в Европе фундамент для возвышения общественного положения женщины и лирической художественной образности, а также ставшего наследием, определившим одну из главных отличительных черт европейской цивилизации87.