Полная версия

Комплект книг «Терапия настроения»

Представьте, что вы отправились в поход и подошли к реке. Вам очень нужно перебраться на другую сторону, но река слишком глубока. Более того, вы не видите моста, а перепрыгнуть реку вы не можете, она слишком широка. Как же перебраться на другую сторону? Возможно, вам понадобится лодка, или вы решите эту реку переплыть.

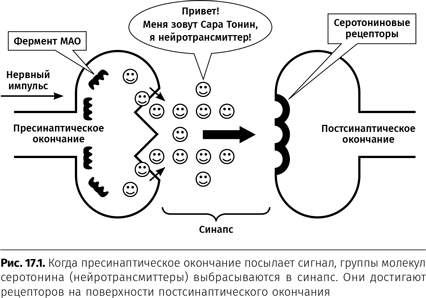

Нейроны также сталкиваются с подобной проблемой. Из-за того, что электрические импульсы слишком слабы, чтобы перепрыгнуть через синаптическую щель, нейроны посылают маленьких пловцов, которые доставляют сообщение. Эти маленькие пловцы – химические вещества под названием нейротрансмиттеры. Нейрон на рисунке 17.1 использует нейротрансмиттер серотонин.

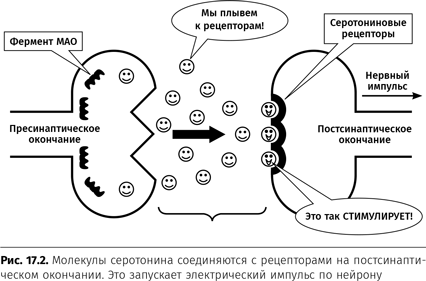

На рисунке 17.1 вы можете увидеть, что, когда пресинаптическое окончание посылает импульс, вместе с этим происходит выброс нескольких небольших групп молекул серотонина в синаптическую щель. После выброса эти химические посланники перемещаются, или «переплывают», через синапс, заполненный жидкостью. Этот процесс называется диффузией. По другую сторону синаптической щели молекулы серотонина прикрепляются к рецепторам, расположенным на поверхности постсинаптических окончаний. Переданный сигнал активирует постсинаптическое окончание, как показано на рисунке 17.2.

Различные типы нейронов используют различные виды нейротрансмиттеров. В мозге используется множество таких нейротрансмиттеров. С химической точки зрения многие из них относятся к биогенным аминам, потому что являются производными аминокислот, которые мы получаем из еды. Такие аминные трансмиттеры играют роль биохимических посланников в нейронных процессах мозга.

В лимбических (эмоциональных) зонах мозга главным образом задействованы три аминных трансмиттера: серотонин, норэпинефрин и дофамин. Как говорит наука, эти три трансмиттера играют важную роль во многих психиатрических расстройствах и активно изучаются в психиатрических исследованиях. Поскольку эти химические передатчики называются биогенными аминами, теории, которые связывают их с возникновением депрессии или мании, называются теориями биогенных аминов. Но не будем забегать вперед.

Каким образом химический передатчик активизирует нейрон, когда достигает его? Давайте представим, что химическим передатчиком со стороны пресинаптического окончания является серотонин. (Я мог выбрать для примера любой из них, поскольку все они действуют похожим образом.) На поверхности постсинаптического окончания расположены небольшие участки – рецепторы серотонина. Можно представить их как своеобразные замки, потому что их нельзя открыть без нужного ключа. Эти рецепторы расположены на мембране, которая образует внешнюю поверхность нейрона. Нейронные мембраны подобны коже, покрывающей ваше тело.

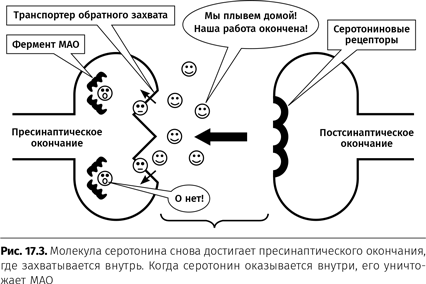

Теперь представим, что серотонин является ключом от замка, расположенного на постсинаптическом окончании. Как и обычный ключ, серотонин срабатывает только потому, что имеет особую форму. Существует множество других химических веществ, присутствующих в синаптической области, но они не смогут открыть серотониновый замок, потому что не обладают нужной молекулярной структурой. Когда ключ подошел к замку, замок открывается. Это запускает дополнительные химические реакции, которые и порождают электрический импульс в постсинаптическом окончании. После активации нейрона серотонин (ключ) выбрасывается рецептором (замком), расположенным на постсинаптическом окончании, обратно в синаптическую жидкость. В конце концов он снова достигает пресинаптического окончания (также путем диффузии), как показано на рисунке 17.3.

Серотонин выполнил свою работу, и пресинаптическое окончание должно избавиться от него. Иначе он будет болтаться в области синапса и может снова достигнуть постсинаптического окончания. Из-за этого возможна путаница, потому что постсинаптическое окончание может расценить его как еще один стимулирующий сигнал и сформировать новый электрический импульс.

Чтобы избежать этой проблемы, на поверхности пресинаптического окончания работают специальные молекулы-транспортеры. Когда серотонин достигает пресинаптического окончания, он соединяется с рецептором (другим замком) на его поверхности и захватывается обратно внутрь нейрона так называемым «мембранным транспортером», или «транспортером обратного захвата», как можно увидеть на рисунке 17.3.

После того, как серотонин снова оказался внутри, пресинаптическое окончание может использовать его снова или уничтожить избыток серотонина, если его запасов достаточно для передачи следующего электрического импульса. Оно уничтожает избыток серотонина посредством процесса, называемого «метаболизм», что означает превращение одного химического вещества в другое. В данном случае серотонин превращается в химическое вещество, которое может быть выделено в кровь. Фермент нейрона, который выполняет эту задачу, называется моноаминоксидаза, или сокращенно МАО. Фермент МАО превращает серотонин в новое химическое вещество под названием 5-гидроксииндолуксусная кислота. Это еще одно сложное название, но вы можете представлять 5-гидроксииндолуксусную кислоту просто как побочный продукт серотонина. Она покидает мозг, попадает в кровоток и транспортируется к почкам. Почки забирают 5-гидроксииндолуксусную кислоту из крови и направляют ее в мочевой пузырь. Вы окончательно избавляетесь от нее при мочеиспускании.

Так завершается серотониновый цикл. Конечно, пресинаптическое окончание должно постоянно вырабатывать очередную порцию серотонина для передачи электрических сигналов, чтобы общее его количество не снижалось.

Что происходит при депрессии?Сперва позвольте мне еще раз подчеркнуть, что ученые до сих пор не получили точного ответа на вопрос, какова причина возникновения депрессии или любого другого психиатрического расстройства. Существует множество интересных теорий, но ни одна из них пока не доказана. Вероятно, в конце концов мы получим ответ и будем рассматривать сегодняшние научные взгляды как исторический курьез. Однако наука должна с чего-то начинать, и исследования мозга продвигаются с невероятной скоростью. В ближайшие десять лет, несомненно, появятся новые и очень разнообразные теории на этот счет.

Объяснения, приведенные в данном разделе, очень упрощенные. Наш мозг обладает безумно сложным устройством, и наши знания о том, как он работает, до сих пор крайне примитивны. Нам только предстоит получить огромное количество сведений о том, как работает «железо» мозга и его «программное обеспечение». Как нервный импульс в одном или нескольких нейронах переводится в мысли и чувства? Это – одна из глубочайших загадок науки, на мой взгляд, такая же увлекательная, как и вопросы о происхождении Вселенной.

Мы даже не будем пытаться дать здесь ответ на эти вопросы, наши цели гораздо более скромны. Если вам удалось разобраться в рисунках 17.1–17.3, вам будет довольно легко вникнуть в имеющиеся на данный момент теории о том, что происходит с мозгом при депрессии.

Вы уже знаете, что нейроны мозга посылают друг другу сигналы посредством химических передатчиков, которые называются нейротрансмиттерами. Также вы знаете, что некоторые нейроны в лимбической системе мозга используют в качестве химических передатчиков серотонин, норэпинефрин и дофамин. Некоторые ученые выдвинули гипотезу, что депрессия может появляться в результате недостатка одного или нескольких таких биогенных аминных трансмиттеров в мозге, в то время как маниакальные состояния (состояния крайней эйфории или возбуждения) могут возникать от избытка одного или нескольких из них. Некоторые исследователи считают, что главную роль при депрессивных и маниакальных состояниях играет серотонин. Другие считают, что также могут иметь большую важность нарушения в балансе норэпинефрина или дофамина.

Из теории биогенных аминов следует, что эффективность антидепрессантов обеспечена тем, что они повышают уровень активности серотонина, норэпинефрина или дофамина у пациентов. Чуть позже мы подробнее обсудим, как работают эти лекарства.

Что произойдет, если уровень химических передатчиков, таких как серотонин, со стороны пресинаптического окончания снизится? Тогда нейрон не сможет должным образом передавать нервный сигнал через синапс к постсинаптическому окончанию. Контакт между проводами мозга будет нарушен, и в результате могут возникнуть ментальные и эмоциональные помехи, подобные тем, что мы слышим иногда по радио, если отходит контакт в механизме настройки. Одни эмоциональные помехи (недостаток серотонина) будут вызывать депрессию, а другие (избыток серотонина) спровоцируют маниакальные состояния.

За последнее время аминные теории претерпели изменения. Некоторые ученые больше не считают, что недостаток или избыток серотонина может вызвать депрессию или манию. Вместо этого они предполагают, что к колебаниям настроения могут привести нарушения в одном или нескольких рецепторах на нейронной мембране. Взгляните еще раз на рисунок 17.2 и представьте, что с серотониновыми рецепторами на постсинаптическом окончании что-то не так. Например, их может быть просто недостаточно. Что тогда произойдет с передачей сигнала между нейронами? Хотя в синапсе может быть достаточно молекул серотонина, постсинаптическое окончание может не суметь сформировать нужный сигнал, отправляемый пресинаптическим окончанием. А если серотониновых рецепторов слишком много, это способно произвести противоположный эффект: серотониновая система может оказаться сверхактивирована.

На данный момент в нейронах головного мозга выделяют по меньшей мере 15 различных видов серотониновых рецепторов, и ученые продолжают открывать все новые их виды. Все эти рецепторы, возможно, по-разному воздействуют на гормоны, чувства и поведение. У ученых нет ясного представления о том, за что отвечают различные виды рецепторов. Также им неизвестно, играют ли нарушения в этих рецепторах какую-либо определяющую роль при депрессии или мании. Исследования в этой области продвигаются в стремительном темпе, и уже в ближайшем будущем мы будем располагать более точной информацией о физиологических и психологических функциях многочисленных серотониновых рецепторов.

Хотя наши знания о роли серотониновых рецепторов в работе мозга все еще весьма ограниченны, существуют доказательства того, что при лечении антидепрессантами число рецепторов на постсинаптических окончаниях может изменяться. Например, если принимать препарат, который повышает уровень серотонина в синапсах между нейронами, через несколько недель количество серотониновых рецепторов на мембране постсинаптических окончаний снизится. Возможно, таким образом нейроны пытаются компенсировать избыточную стимуляцию: можно сказать, что они «снижают громкость» сигнала. Такую реакцию называют «даунрегуляция». И наоборот, если уровень серотонина на пресинаптическом окончании снижается, в синапс будет выведено меньшее количество молекул серотонина. Несколько недель спустя постсинаптическое окончание может начать компенсировать этот недостаток путем увеличения количества серотониновых рецепторов. Так нейроны пытаются «увеличить громкость» сигнала. Этот тип реакции называют «апрегуляция».

Эти сложные термины также имеют очень простые значения. «Апрегуляция» означает увеличение количества рецепторов, а «даунрегуляция» – снижение количества рецепторов. Также можно сказать, что апрегуляция – это усиление сигнала, а даунрегуляция – ослабление сигнала, это похоже на регулирование громкости в радиоприемнике.

Известно, что обычно требуется несколько недель для того, чтобы антидепрессанты начали действовать. Исследователи пытаются выяснить, почему так происходит. Некоторые ученые предположили, что даунрегуляция отчасти может вызываться лекарствами. Иными словами, антидепрессанты могут работать не потому, что повышают интенсивность серотониновой системы, как предполагалось изначально, а потому, что после нескольких недель приема снижают ее интенсивность. Это может означать, что причиной депрессии является вовсе не сниженный уровень серотонина. Депрессия может быть вызвана, наоборот, повышенной серотониновой активностью мозга. Антидепрессанты могут скорректировать этот дисбаланс через несколько недель приема, потому что снижают интенсивность серотониновой системы.

Насколько хорошо проработаны эти теории, достаточно ли у них доказательств? Вовсе нет. Как я утверждал ранее, выдвинуть теорию очень просто, но доказать ее гораздо сложнее. На данный момент ни одну из этих теорий не удалось ни доказать, ни опровергнуть достаточно убедительно. К тому же не существует ни клинических, ни лабораторных испытаний, которые можно провести среди групп пациентов или отдельных пациентов, чтобы с достаточной точностью определить химический дисбаланс, вызывающий депрессию.

Основная ценность существующих теорий – в том, что они вдохновляют на дальнейшие исследования, уточняющие и углубляющие наши знания о работе мозга. Думаю, что со временем мы выдвинем более тщательно проработанные теории и создадим подходящие инструменты для их проверки.

Возможно, теперь вы думаете: «И это все? Ученые просто пытаются найти ответ на вопрос, возникает ли депрессия из-за избытка или недостатка того или иного трансмиттера или рецептора в мозге?» В каком-то смысле так и есть. Частично проблема состоит в том, что наши модели мозга все еще очень примитивны и, соответственно, наши теории о причинах депрессии также не очень точны.

Может оказаться, что возникновение депрессии не связано с проблемами в работе трансмиттеров или рецепторов. Однажды мы можем обнаружить, что депрессия – это проблема скорее «программного обеспечения», чем «железа». Иными словами, если у вас есть компьютер, то вы, вероятно, знаете, как часто они выходят из строя. Иногда это происходит из-за проблем с «железом», например ломается жесткий диск. Но гораздо чаще виной всему программное обеспечение: из-за какой-то ошибки программа дает сбой в определенных ситуациях. А что касается исследования мозга у пациентов с депрессией, возможно, мы ищем проблему в «железе» (например, врожденный химический дисбаланс), хотя в действительности она кроется в «программном обеспечении» (например, негативная модель мышления, связанная с обучением). Обе проблемы будут иметь органический характер, так как сопровождаются определенными процессами в головном мозге, но методы лечения будут радикально отличаться.

Другая важная проблема, с которой сталкиваются исследователи, – это дилемма «курица или яйцо». Изменения, которые мы регистрируем в мозге, – это причина или следствие депрессии? Чтобы проиллюстрировать эту проблему, давайте проведем мысленный эксперимент. Вообразите себе оленя в лесу. Он счастлив и доволен. Представьте, что у нас есть специальное устройство, которое позволяет нам наблюдать химическую электрическую активность в его мозге. Возможно, у нас есть футуристичное портативное устройство для улавливания активности мозга, способное работать на расстоянии, подобно лазерным радарам, которые полиция использует для регистрации скорости движения автомобилей. Однако олень не знает, что мы следим за активностью его мозга. Внезапно он замечает приближающуюся стаю голодных волков. Его охватывает паника. Наше устройство для отслеживания активности мозга улавливает мгновенные, но очень интенсивные изменения в электрической и химической активности мозга оленя. Являются ли эти химические и электрические измерения причиной или результатом его страха? Можно ли сказать, что олень напуган, потому что у него внезапно изменился химический баланс мозга?

Точно так же у пациентов в депрессии существуют разного рода электрические и химические изменения в мозге. Когда мы чувствуем счастье, злость или испуг, наш мозг переживает разительные изменения. Какие из них происходят из-за сильных эмоций, которые мы испытываем, а какие являются их причинами? Определить, где причина, а где следствие, – это одна из сложнейших задач, стоящих перед исследователями депрессивного расстройства. Эта проблема имеет решение, но она непроста, и сторонники уже имеющихся теорий о депрессии не всегда это признают.

Очевидно, исследования, которые необходимо провести для проверки любой из этих теорий, могут пугать. Одна из проблем связана с тем, что получить точную информацию о химических и электрических процессах внутри мозга очень сложно. Мы не можем просто вскрыть мозг пациента в депрессии и заглянуть внутрь! И даже если бы могли, то не знали бы, на что или как смотреть. Однако новые инструменты, такие как ПЭТ-сканирование (позитронная эмиссионная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография), делают такие исследования возможными. Ученые впервые смогут «увидеть» активность нейронов и химические процессы внутри человеческого мозга. Этот вид исследований все еще находится в зачаточном состоянии, но мы можем надеяться, что в следующем десятилетии нас ждет огромный прогресс в этом вопросе.

Как работают антидепрессанты?Современная эра изучения химических процессов при депрессии начала стремительно набирать ход в начале 1950-х гг., когда исследователи провели испытания нового лекарства от туберкулеза под названием ипрониазид. Ипрониазид оказался неэффективен при лечении туберкулеза. Тем не менее исследователи заметили, что у пациентов, получавших лекарство, значительно повышалось настроение. Они выдвинули гипотезу, что ипрониазид может обладать свойствами антидепрессанта. Это привело к настоящему взрыву исследований, запущенных фармакологическими компаниями, которые хотели стать первыми в разработке и реализации лекарств, помогающих от депрессии.

Ученым было известно, что ипрониазид является ингибитором фермента МАО, который мы описывали ранее. Таким образом, это лекарство было отнесено к типу ингибиторов МАО, или коротко ИМАО. Было разработано несколько новых лекарств типа ИМАО, подобных ипрониазиду по химической структуре. Два из них, фенилзин («Нардил») и транилципромин («Парнат»), используются до сих пор. Третий антидепрессант ИМАО под названием селегилин (торговое название «Элдеприл») также был одобрен для лечения болезни Паркинсона. Он также иногда используется при лечении аффективных расстройств. Другие новые виды ИМАО, которые используются за границей, также могут продаваться в Соединенных Штатах.

Сейчас ИМАО прописывают не так часто, как ранее, потому что они могут вызывать опасные скачки артериального давления, если пациент сочетает их прием с определенными видами еды, например сыром. ИМАО также могут вызывать токсические реакции в сочетании с определенными лекарствами. Из-за этих угроз были разработаны более новые и безопасные виды антидепрессантов. Они работают совершенно иным образом, нежели ИМАО. Тем не менее ИМАО также могут оказаться крайне эффективны для некоторых пациентов в депрессии, если те не реагируют на другие лекарства. ИМАО могут быть абсолютно безопасны, если пациент и доктор четко следуют инструкциям.

Открытие ипрониазида помогло запустить новую эру биологических исследований депрессии. Ученым не терпелось выяснить, как действуют ИМАО. Им было известно, что ИМАО предотвращают распад серотонина, норэпинефрина и дофамина – трех химических передатчиков, которые сконцентрированы в лимбических зонах мозга. Ученые предположили, что недостаток одного или нескольких из этих веществ может вызвать депрессию и что антидепрессанты могут увеличивать уровень этих веществ. Так и возникли теории биогенных аминов.

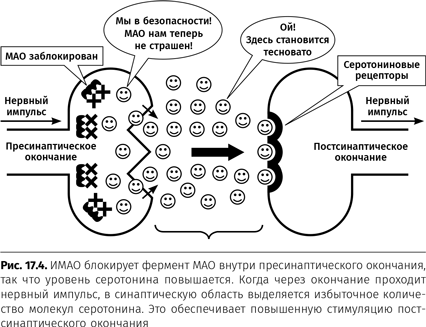

Теперь давайте проверим, насколько хорошо вы разобрались в том, как работает мозг. Посмотрите еще раз на рисунки 17.1–17.3. Когда через пресинаптическое окончание проходит электрический импульс, серотонин выделяется в синаптическую щель. После того, как молекулы серотонина состыковались с рецепторами на постсинаптическом окончании, они возвращаются к пресинаптическому окончанию, где захватываются и уничтожаются ферментами МАО. Теперь спросите себя: что случится, если мы ограничим действие фермента МАО, то есть он перестанет уничтожать молекулы серотонина?

Как вы, возможно, догадались, серотонин продолжит накапливаться внутри пресинаптического окончания, потому что оно всегда производит молекулы серотонина. Если окончание не будет избавляться от избыточного серотонина, концентрация молекул внутри него может продолжать расти. Когда пресинаптическое окончание будет пропускать нервный импульс, он станет выбрасывать в заполненную жидкостью синаптическую область гораздо больше серотонина, чем обычно. Избыток серотонина в синапсе вызовет повышенную стимуляцию на постсинаптическом окончании. Это будет химическим эквивалентом повышения звука на радиоприемнике. Такой эффект антидепрессантов ИМАО изображен на рисунке 17.4.

Может ли это быть причиной того, что препараты ИМАО вызывают повышение настроения? Возможно, так и есть, и ученые предполагают, что данный тип лекарств действует именно так. Исследования подтвердили, что, когда человек или животное употребляет ИМАО, уровень серотонина, норэпинефрина или дофамина в мозге повышается. Однако пока не установлено наверняка, является ли эффект этих антидепрессантов результатом повышения уровня одного из этих биогенных аминов или он вызван каким-либо иным воздействием данных лекарств на мозг.

Можете ли вы выдвинуть иную теорию о том, почему или как действуют ИМАО? Обязательно ли повышенное настроение является результатом более интенсивной стимуляции постсинаптического окончания или возможно другое объяснение? Прежде чем продолжить чтение, обдумайте то, что вы уже прочитали о даунрегуляции в предыдущем разделе, и попробуйте дать ответ.

Вероятно, вы помните, что воздействие на постсинаптические окончания через несколько недель может смениться противоположным эффектом. Через несколько недель избыток серотонина в синапсе может вызвать даунрегуляцию рецепторов постсинаптических серотониновых рецепторов, и именно даунрегуляция может объяснять действие антидепрессантов. (Помните: хотя одни ученые считают, будто депрессия является результатом дефицита серотонина, другие полагают, что она возникает вследствие избыточной серотониновой активности.) Если вы подумали именно об этом, это показывает, что вы действительно начали вникать в нейрохимию. За ответ на этот промежуточный контрольный вопрос вы получаете пятерку с плюсом!

Если вы предположили, что эффект антидепрессантов ИМАО может быть результатом действия какой-либо другой системы мозга, вы также получаете пятерку с плюсом. Теории о действии антидепрессантов не подтверждены фактами. Влияние препаратов ИМАО на мозг значительно сложнее простой модели, которая изображена на рисунке 17.4. Воздействие любого антидепрессанта, вероятно, не ограничено только одной конкретной областью или одним типом нейронов в мозге. Помните, что каждый нейрон соединяется со многими тысячами других нейронов, а все они, в свою очередь, соединяются с тысячами других. Когда вы принимаете антидепрессант, в вашем мозгу происходят масштабные изменения в многочисленных химических и электрических системах. Любое из них может улучшить ваше настроение. Попытка выяснить, как именно эти препараты работают, по-прежнему немного напоминает поиск иголки в стоге сена. Но на данный момент важно, что эти препараты действительно помогают некоторым пациентам в депрессии, и не имеет значения, как и почему они работают.

Как я упоминал ранее, с 1950-х гг. были разработаны и выведены на рынок несколько новых поколений антидепрессантов. В отличие от ИМАО, новые поколения антидепрессантов не вызывают нагромождения трансмиттеров, таких как серотонин, в пресинаптическом окончании, изображенном на рисунке 17.4. Вместо этого они имитируют эффект естественных трансмиттеров мозга, присоединяясь к рецепторам на поверхности пресинаптических или постсинаптических окончаний.

Чтобы понять, как новым поколениям антидепрессантов удается этого достичь, вспомните аналогию с замком и ключом. Молекула естественного трансмиттера подобна ключу, а рецептор на поверхности нерва – это замок. Ключ способен открыть замок только потому, что имеет определенную форму. Но будь вы волшебником, как знаменитый Гарри Гудини, вы могли бы легко подобрать отмычку и открыть замок без всякого ключа.

Антидепрессанты – это поддельный ключ, изготовленный фармацевтической компанией. Поскольку химикам известна трехмерная структура естественного трансмиттера, такого как серотонин, норэпинефрин или дофамин, они могут создавать новые лекарственные средства, имеющие очень похожую форму. Эти препараты будут состыковываться с рецепторами на поверхности окончаний и имитировать действие естественных передатчиков. Мозг не знает, что в замке находится антидепрессант, – мы его перехитрили, и теперь он полагает, что к рецептору на поверхности окончания прикрепился естественный трансмиттер.