Полная версия

Галактика Ломброзо или Теория «человека преступного»

Позднее, возможно в результате некоего «созревания», ЧЛ в целой серии эссе выступил против колониализма и милитаризма (войны приносят только зло, даже победные), итальянских амбиций по поводу небольшого участка Китая и попыток захватить Эфиопию. Также он оспаривал триполитанские претензии[42], поскольку политика возбуждала воинственные настроения, которые, по его мнению, было легче спровоцировать на юге. Якобы южане более эмоциональны, чем северяне. Поражение под Адуа, по его мнению, должно было показать, что мотивированный народ выигрывает войну даже против лучше вооруженной армии. И, развивая перспективы, вдохновленные культурным релятивизмом, он уточнял, что эфиопский феодализм и власть мандаринов в Китае не подходили для итальянцев, но вполне могли сгодиться для народов, привыкших к подобному (Lombroso 1903a: 29–32).

Для цивилизации важны как расовые смешения{36}, так и обмен между культурами. Вдобавок, как считает Бульферетти (Bulferetti 1975: 386), для ЧЛ расовое многообразие было плавильным котлом цивилизации: «То же говорят и о влиянии путешествий: прививка новых эстетических форм, сотворенных как японцами и китайцами, так и такими древними расами, как кхмеры, египтяне, ацтеки, порождает новые удивительные направления в искусстве» (Lombroso 1903a: 34). В том же сборнике статей журналистов, ЧЛ утверждал, что только англосаксонская раса не испытывает отвращения к новому. Французы и немцы, изначально весьма консервативные, не испытывали отвращения к новинкам лишь благодаря славянскому и семитскому влиянию. Китай же, наоборот, развивался якобы в собственном темпе и по-своему:

Кули уже опережают наших в области эмиграции. Тот день, когда они начнут соперничать с нами еще и в промышленности, когда смогут снабдить ее рабочими руками по низкой цене, когда смогут приспособиться в иных странах, нас погубит (там же: 228).

Еще в 1889 году Ломброзо заявлял, что «этническая прививка – важнейший фактор прогресса страны» (Bulferetti 1975: 363). Например, алфавит был плодом семитско-египетского контакта; англичане, результат смешения кельтов, германцев и латинян – самый развитый народ Европы; прекрасен был город Триест, где славянская кровь смешалась с немецкой, еврейской и славянской. В статье 1906 года под названием «Новые источники эстетики», ЧЛ писал, что «самым активным элементом всего исторического прогресса является искусство смешиваться с другим народом и другим временем, несмотря на наличие или отсутствие превосходства, как определенно случилось в ситуации с маврами и византийцами [он это писал о Венеции]» (Lombroso 1906: 141).

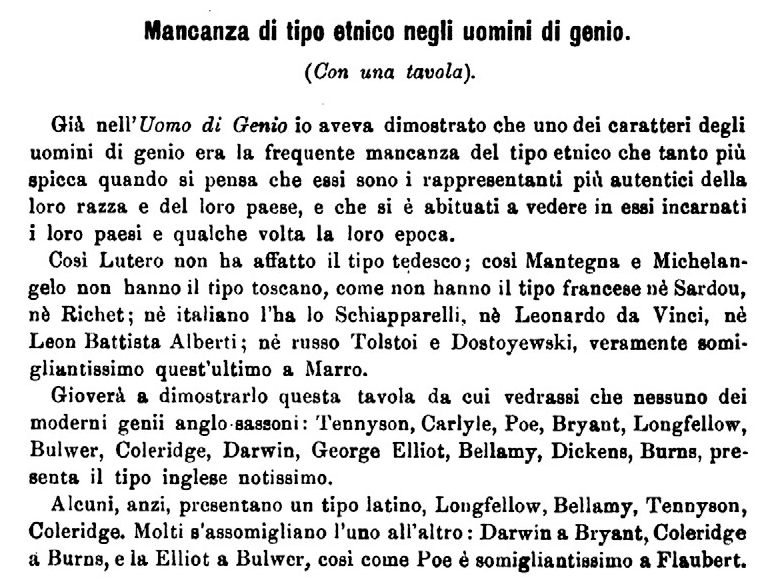

Кроме того, ЧЛ, в отличие от Гобино, Бакля и Ницше, расы древнего происхождения казались определенно совершенными, касалось ли это населения юга Италии или китайцев. К тому же термин «раса» использовался ЧЛ в разных смыслах: физического типа, населения, национальности, и чаще всего как эквивалент народа и/или культуры, традиций и долгожителей. Например, в другой статье от 1906 года, посвященной «черной опасности» (влияние духовенства в такой светской стране, как Франция времен Дрейфуса), Ломброзо пришел к выводу, что дело Дрейфуса нанесло стране куда больший вред, чем поражение при Седане. Это выражено одной присущей ему гениальной фразой, не основанной ни на каких эмпирических данных: «своим весом духовенство обязано античному влиянию, которое друиды оказывали на галльскую культуру» (там же: 225). Для ЧЛ имело важное значение все то, что Артур Рамос говорил в 30-х годах о Нине Родригесе: замените в его текстах слово «раса» на слово «культура» и увидите отличного этнографа и наблюдателя. Это не значит, что ЧЛ не был расистом, как, впрочем, большая часть интеллектуалов его эпохи. Но, как спрашивает себя Микеле Нани (2009), каков реальный вес расы в общей картине ломброзианского дискурса? Ханс Курелла (Hans Kurella, 1911) в популярной брошюре в честь ЧЛ, опубликованной вскоре после его смерти, утверждал, что ЧЛ не был склонен к «расовой гигиене». На самом деле, в его текстах, опубликованных в журнале АР{37} действительно не так много слов «раса», «расовый» или «расист». В кратком эссе об отсутствии этнического типа у гениальных людей (AP 14, 1894, p. 132) можно увидеть некоторые из значений термина «раса» у ЧЛ (рис. 2).

Заметка, опубликованная в AP 14, 1894 г., стр. 132

На рисунке текст:

Отсутствие этнического типа у гениев (с таблицей)В «Гениальном человеке» я уже показал, что одной из черт гения является отсутствие у него этнических черт, и это тем сильнее бросается в глаза, чем больше понимаешь, что перед тобой наиболее аутентичный представитель своей расы и своей страны, и что все привыкли видеть в них воплощение страны и порой даже эпохи.

Таким образом Лютер не воплощал немца, так же и Монтенья и Микеланджело не принадлежат к тосканскому типу, Сарду и Рише не принадлежат к типу французскому; Скиапарелли, Леонардо да Винчи, Леон Батиста Альберти не относятся к итальянцам, так же как Толстой и Достоевский не русские; в полнейшей степени это относится и к Марро.

Полезно заглянуть в таблицу, из которой видно, что ни один из современных англосаксонских гениев, как Теннисон, Карлайл, по, Брайант, Лонгфелло, Булвер, Кольридж, Дарвин, Джордж Эллиот, Беллами, Диккенс, Бернс не представляет собой типичного англичанина.

Некоторые даже напоминают латинянина Лонгфелло, Беллами, Теннисон, Кольридж. Другие похожи друг на друга: Дарвин на Брайанта, Кольридж на Бернса, Эллиот на Булвера, в то время как По очень напоминает Флобера.

Расовый дискурс ЧЛ стал еще запутаннее благодаря его отношениям с иудаизмом и сионизмом. На самом деле, благодаря статье «Антисемитизм и современная наука» риторика продолжалась с 1894 года, когда он был обвинен в предательстве, и до 1906 года, когда французский офицер был наконец оправдан. Ломброзо показывал, как антисемитизм расколол французское общество и сделался неотъемлемой частью западной философской мысли в головах многих ее представителей. Текст опубликован на итальянском в 1894 году, на немецком в 1896 и год спустя еще и на французском, и написан вскоре после дела Дрейфуса. В этой важнейшей статье, до сих пор не оцененной по достоинству из-за привычного восприятия ЧЛ как расиста{38}, он демонстрировал вполне прогрессивные убеждения по поводу евреев, свойственные борцам с расизмом, и определял антисемитизм, как атавистическую форму, возврат к архаичному, дохристианскому гневу против евреев (D’Antonio 2014). В качестве аргумента за участие в борьбе против антисемитского движения во Франции, о котором он писал еще за несколько лет до этого в книге «Политическое преступление», можно привести высказывание ЧЛ о том, что евреи представляют собой прекрасный пример важного значения, которое имели межрасовые браки, смешивание рас, встречи разных рас для эволюции и прогресса народов (Frigessi 1999: 258; D’Antonio 2001).

Для Ломброзо, который многократно объявлял себя патриотом, но выступал против «цезаризма» в политике, национализм и особенно антисемитизм ожидаемо были глупой «спесью» (по выражению, приписываемому Джамбаттиста Вико[43]). Подпитывалась она атавистическими представлениями и превосходством христиан и обладала разрушительным потенциалом (Lombroso 1894: 4–5) или, как указывалось в статье Куреллы (Kurella, 1911), эксцессом человечества. Поэтому для Ломброзо «евреи более не являлись единой расой» и были скорее ариями. Это, по его мнению, была одна из развивающихся, открыто эволюционирующих рас, такой, как англосаксы Америки. Они превращались в новую и сильную расу, отличную от тех англичан, от которых они произошли. Евреи, по его мнению, как и цыгане, находились в состоянии постоянной мутации, как и большинство рас. Однако цыгане, в силу серии экологических причин, превращались, наоборот, в расу преступников с негативной эволюцией.

Ломброзо боролся против стигматизации и за предоставление полных гражданских прав евреям в Европе. В конечном итоге он стремился стать, как еврей, в полной мере итальянцем и атеистом; ему нравилось представляться как «еврей и атеист». В дальнейшем ЧЛ сместился даже чуть заметнее в сторону сионизма – на этом надо бы остановиться подробнее. ЧЛ был если не другом, то несомненно хорошим знакомым Теодора Герцля[44], знаменитого вдохновителя международного сионизма, непосредственно с момента его переезда в Вену, личным другом Макса Нордау, а также и многих блестящих итальянских евреев. Последний приходился Герцлю кем-то вроде личного ассистента. Мать Герцля Зеффира Леви, уехала из города, чтобы обеспечить сыну более толерантную атмосферу. ЧЛ сблизился с Нордау и начал испытывать симпатию к сионизму после того, как совершил путешествие в Россию и увидел положение местных евреев: в противоположность Италии, российские евреи принадлежали к самым разным классам, многие из них жили в нищете в штетлах{39}. ЧЛ уверился, что в Италии сионизм не имел смысла, поскольку усилия его должны направляться на интеграцию, а в среде интеллектуалов, таких, как он, на ассимиляцию элит. Однако ЧЛ никогда не был религиозен. Он был антисемитом в том смысле, что не хотел быть верующим евреем. Он умер атеистом, и даже не был похоронен, а отдал свое тело на нужды науки, в коллекцию созданного им же музея. Для него, как и для Августа Бебеля[45], антикапитализм и антисионизм порождали «социализм имбецилов» (Finzi 2011: vii). Однако, несмотря на светские взгляды и атеизм, было бы слишком простым решением записать ЧЛ в группу тех, кто страдал «еврейской ненавистью к самому себе». Она была характерна, по мнению многих исследователей истории еврейского народа, для представителей европейской интеллектуальной элиты еврейского происхождения в период до Холокоста{40}. На самом деле в XX веке, ранее, итальянские евреи ощутили, что антисемитизм подтолкнул их к открытию и изучению собственной «еврейской особости» (Magris в Finzi 2011: xvi). Ломброзо же мог себе позволить роскошь этого не делать. Если бы он прожил дольше и дожил до расовых законов 1938 года, жестоко наказавших его сына Уго и многих коллег, история сложилась бы иначе.

Несмотря на сложности взаимодействия Ломброзо с расовыми вопросами, его мнение продолжают помнить и цитировать многие специалисты по социальным наукам{41}.

Дэниэл Пик (Daniel Pick, 1989: 111) считает, что это соответствует телеологическому упрощению классических антирасистских авторов, таких как Гулд, Розе и Моссе (Gould, Rose и Mosse), которые смогли выявить ужасы расизма в теориях ЧЛ. Джон Дики (John Dickie, 1999a-b) пришел примерно к тем же выводам, что и я: когда занимаешься вопросами расы и расизма, критиковать и отрицать становится куда важнее, чем пытаться понять. Как отмечает еще и Делия Фригесси (Delia Frigessi, 2003: 390–394), в подробной и деликатной критике интерпретации Моссе, печать одного из отцова научного расизма – возможно, тягчайшее обвинение теорий ЧЛ. Подавляющее большинство тех, кто это заявляет, никогда не читало его труды. Кто-то прочел пару вырванных из контекста фраз или слышал о нескольких эпизодах или узнал анекдот о знаменитой затылочной вмятине Виллеллы. Самой жесткой выглядит оценка того же Моссе, рассматривающего ЧЛ как предшественника «окончательного решения», чему не верил Фригесси: «Поскольку нацисты считали евреев такими же дегенератами, как и преступников, то определение преступности, данное Ломброзо, стало частью окончательного решения еврейского вопроса» (Mosse 1992: 94). Пик, напротив, показывает в более умеренном ключе, как методы и сферы интересов ЧЛ оказывали важное влияние на таких авторов, как Золя, Конрад, Толстой, Стокер и Нордау – последний посвятил ЧЛ классический Entartung{42}.

Следует здесь добавить, что расовый вопрос, эмиграция из Италии (особенно профессионалов и преимущественно молодых интеллектуалов), африканский вопрос и империализм – неотъемлемые части жизни и трудов не только ЧЛ, но и всех активных участников Позитивистской школы. Особый случай – история Гульельмо Ферреро (здесь и далее ГФ), который пережил глубокие изменения. В юности его интерес к Африке зародился после чудовищного разгрома итальянской армии в Адуа, в 1986 году, послужившего основой для серьезного коллективного кризиса молодежи (Raditza 1939). Он даже написал роман «Пот и кровь. Последние варвары», опубликованный в 1930 году; его действие происходило в Адуа. В те годы молодости он еще верил в расовую теорию, это отражено в параграфе «Молодая Европа» об англосаксонской расе, все еще якобы дикой, а потому не размягченной, как латиняне (Ferrero 1897). Позднее, уже в изгнании в Женеве, он стал антирасистом (см. пролог к антирасистскому манифесту, опубликованному им в 1933 году), хотя еще в 1930 году написал книгу с расистскими нотками об африканцах (Ferrero 1930). Для Ферреро, как и для многих его современников, в большинстве антифашистов, 30-е годы стали к тому же и годами перехода к антирасизму. Расовые теории в этой среде моментально вошли в кризис не только благодаря открытию гематологии и дальнейшему развитию генетики, исследовавшей биологическое значение фенотипа, но и благодаря экстремальному и безумному использованию нацистами концепции расы. Также поспособствовало как традиционное отношение к Другому, не-белому, в колониях и маргинальных классах, так и жестокое обвинение целых групп, «рас» и «подрас», считавшихся ранее неотъемлемой частью национальной буржуазии, особенно евреев. Жестокий и античеловеческий характер нацистского расизма сделал его особенно неприемлемым для этих кругов{43}. То же неприятие расизма, усиленное отказом от клятв верности фашизму, опытом изгнания и взаимодействием с расистским законодательством, ярко проявилось в 30-е годы у Марио Каррара[46] и Джины и Паолы Ломброзо, жен ГФ и того же Каррары соответственно.

Ломброзо, Африка и африканцы

Африка и африканцы, как место и тема для дискуссий, стали неотъемлемой частью размышлений Ломброзо, точно так же, как и частью социальных исканий значительной части Европы. Европейские образы «черного континента» и его обитателей влияли на форму, которую бразильские, кубинские и латиноамериканские интеллектуалы придавали «качествам» собственных народов, поскольку они в значительной степени представляли собой потомков африканцев и метисов белых с африканцами или индейцев с африканцами. Как проблема воспринимался факт, что не только внешний вид этих групп населения, но и их повседневная жизнь, привычки и психология считались африканскими по происхождению. Подобное поведение воспринималось как особенно заметное в религиозности, музыке, культурах питания и труда, уличной культуре, манере одеваться, отмечать праздники и устраивать карнавалы. Таким образом, одной из основных социальных проблем для интеллектуальных элит Бразилии в период между 1889 годом и 20-ми годами прошлого века стала чрезмерная «африканистость» городов. Их следовало бы подвергнуть «гигиенической» и «западной» обработке: удалить или сокрыть центры, которые можно было бы назвать «маленькими Афричками»{44}. Как уже упоминалось и как мы увидим позже, значительный вклад в популяризацию идей Ломброзо в этой части света внесли как его любознательность, интерес к физиогномике, мимике, чертам поведения и психики, так и эклектичное использование концепций атавизма и врожденной склонности к криминалу. Эти интересы и концепции в Бразилии быстро превратились в инструменты дискурса части интеллектуальных элит о качестве бразильского народа, несшего в себе африканские черты.

Сегодня, если уж в недавних реконструкциях жизни и творчества ЧЛ, опубликованных по случаю его столетия, в 2009 году, Латинская Америка не получила должного места, вполне ею заслуженного, то что уж говорить об африканском континенте. На самом деле мы очень мало знаем об эволюции взглядов Ломброзо на Африку. Также мало известно о том, как и в какой степени Ломброзо был согласен с типичным образом Африки, распространенном в конце XIX века; о том, насколько эти мысли воздействовали на восприятие африканцев первым поколением колонистов и/или этнографов; о том, что Джордж Стокинг определял как «этнографическая чувствительность», как непосредственно в Африке, так и в разных странах Латинской Америки.

Европейские расовые теории конца XIX – начала XX веков определялись в заметной степени спорами, возникшими вокруг Берлинской конференции (1884–1885), важной вехи расовой мысли, особенно связанной с ситуацией в Африке. Конференция определила расовую географию мира, согласно которой всякий континент или регион существовал не только во взаимодействии с другими, как макроформа коллективной идентичности, но и закрепила новую иерархию наций в соответствии с критериями прогресса, вырождения и упадка. Континенты в этой географии были соединены между собой чем-то вроде цепи зеркал. Европа существовала не только как функция Африки и Азии, с которой ощущала больше связанной направлением прогресса, но и Нового Света, противопоставлявшего себя старому (и вырождающемуся) континенту. Эти представления проецировались на географические карты, где каждому континенту соответствовала своя идеальная раса: белые в Европе, черные в Африке, желтые в Азии и индейцы в Америке. В точности, как на климатических картах – земли умеренного климата, цветом розовые или зеленые; Африка, континент с жарким климатом, выкрашена в черный или темно-коричневый; Азия – желтая, а Америка – красная. Африка виделась противоположностью прогрессу, обе Америки (и иногда Океания) казались землями будущего, местом эксперимента и новой социальной и расовой инженерии. На Севере она чем-то напоминала Англию, населенную преимущественно ариями, а на Юге более родственными землям «латинян». Новая гео-расовая иерархия создавала свой расовый габитус – чаще всего с расистским уклоном – являвшийся следствием того, что Эрик Хобсбаум (1987) назвал «веком империи», периодом, длившимся приблизительно от поражения французов при Седане до убийства австрийского эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Берлинская конференция изменила также и поведение первых итальянских антропологов: некоторые были взволнованы и отправились в миссию в колонии (таков был случай ПМ); другие увидели в расцвете колониализма триумф британской империи и способ отвлечь внимание от национальных социальных проблем; третьи, признавая возражения, присоединились к оппозиции жестокости колониализма как такового. Ломброзо колебался между двумя этими последними группами, не без определенной доли лицемерия.

На самом деле Африка, впрямую, но прежде всего, косвенно, прочно вошла в жизнь ЧЛ. Он взрослел в период империй и пытался создать науку, созвучную времени, а еще больше – идее прогресса, он бы хотел превратить Италию в одну из Великих наций. Кроме того, его заметно мучил вопрос определения примитива, что замечательно показал Торговник (Torgovnick, 1990) – скорее как проблема, в меньшей степени как решение задач западной культуры, что задолго предвосхитило течение примитивистов первого десятилетия XX века. Согласно ЧЛ, предшественника Фрейда, примитив находился у нас внутри, в наших атавистических формах и поведении, периодически проявлялся во всех людях и особенно сильно и опасно в малочисленной группе, названной им «прирожденные преступники». Ему казалось, что континентом, на котором могло бы проживать подобное население, была Африка. ЧЛ полагал, что Южная Америка составляла часть так называемого Нового Света – будущего, которое в один прекрасный день могло наступить и для итальянцев. Континент стал бы тем, чем Австралия и Соединенные штаты были для англичан, важной частью картины мира, интерпретатором которого он так стремился быть. Если в Африке можно было найти следы прошлого, то почему бы в Америке не пытаться увидеть черты будущего человеческого вида. Сегодня мы можем прийти к заключению, что это были зеркальные отражения, и что Старый Свет не мог существовать без своей противоположности, Нового Света{45}. Также для ЧЛ интеллектуальный статус африканского и американского континентов выглядел совершенно иначе, так же, как и типы экспериментов и исследований, которые могли и должны были реализоваться на каждом из континентов{46}.

В те годы Африка, в особенности некоторые ее зоны, составляла часть международной карты, на которой вырисовывалось будущее Италии. В период с 1887 года, начиная с капитуляции итальянских отрядов в Догали, и вплоть до аннексии Ливии в 1912 году и вступления в первую мировую войну, все итальянские партии и политические группировки вынужнены занять определенную позицию по трем взаимосвязанным вопросам: население, эмиграция и колонизация или империализм. В это же время, особенно в 1911–1914 годах, многие социалисты сместились в сторону национализма, а позднее и фашизма (Rainero 1971, Proglio 2016).

Стоит посмотреть, как африканцы, названные «расой», и африканский континент как геополитический контекст, представлены в трудах ЧЛ. Интересно понаблюдать, каким образом подобное восприятие африканцев и африканского континента со стороны ЧЛ и его школы в результате повлияли на теорию колонизации и европейского доминирования в Африке. Мы убедимся в дальнейшем, что в самом начале XX века{47} они сказались не только на итальянском колониализме, но и на португальском стиле колонизации и на африканских исследованиях первого поколения ученых. ЧЛ поддерживал с Африкой сложные связи, находившиеся постоянно в состоянии развития. Первые ссылки на Африку и африканцев можно найти в брошюре «Белый человек и цветной человек», полной явно расистских формулировок. ЧЛ был знаком с историей «Готтентотской Венеры» Саарти Баартман[47] благодаря записям Кювье[48], рассказывавшего о ней в журнале АР при описании атавизма, как возврата к примитивному состоянию. В 1985 году Ломброзо вместе с Каррара опубликовали небольшое эссе о черепах абиссинских преступников (Lombroso и Carrara 1895), у которых не было никаких признаков криминального атавизма, поскольку он не проявляется у дикарей.

В следующем году в АР появилась другая статья, написанная Каррара, «Заметки к антропологии племени динка», в которой он комментировал свои замеры параметров и анатомико-психологические исследования пяти представителей племени динка. Они прибыли на Национальную выставку в Турине, куда попали в составе нескольких человеческих зоопарков, разъезжавших по Европе. Приведу цитату оттуда: «Динка можно назвать самыми черными из чернокожих […], при динамометрическом воздействии их физиономия становится весьма свирепой […], они хорошо переносят ботинки на ногах […], имеют быстрые рефлексы […], у них цепкие ступни и острые рефлексы […], пальцы у них длинные […], как у наших карманников, что характерно для болотных людей […], непропорционально длинные бедра […] как у болотных птиц [возможно среди них часто встречаются левши и они страдают плоскостопием], а та же самая леворукость и плоскостопие присущи, как мы знаем, преступникам […], что же касается интеллекта […], то многочисленные замеры показали, что у лишенных культуры черных рас наблюдается большая быстрота реакции, чем у цивилизованных рас […], их эстетика абсолютно примитивна […], хотя в украшениях присутствует некоторое тщеславие […], явная способность использовать деньги, хотя сделанный выбор выявляет тотальное отсутствие понятий ценности и полезности» (Lombroso e Carrara 1896: 9-21). Кроме того, динка якобы проявляли «неспособность к регулярной работе и импульсивность […], что лежит обычно в основе преступности […], что позволяет предположить, с большой долей уверенности, сходство между дикарями и преступниками» (там же: 23). Несмотря на расистские комментарии, Ломброзо и Каррара отметили, что в среде динка институт семьи пользовался уважением и был стабилен (там же: 22). В конце концов они пришли к выводу, с оттенком предположения, что труд может и дикаря превратить в человека: «В этих случаях атавизм выражается в инстинктивной инерции и апатии, неспособности к стабильному и плодотворному труду, импульсивности, инстинктах, органичных и врожденных, а потому неустранимых у криминальной личности, и исчезнувших в дикой природе под пытками рабства». Фундаментальной причиной обретения обществом морали была привычка к регулярной и методичной работе: самым эффективным отбором был тот, что Ферреро называл «рабочий отбор» (там же: 24). Другими словами, методичная работа, по мнению авторов, была способна улучшить расу{48}. Эти исследования показали, что ЧЛ повторял, скорее в канонической форме, методы физической антропологии своей эпохи, те, что ввели в науку и сделали практически обыденными Кювье и его последователи. Суть заключалась в том, чтобы использовать присутствие не-европейцев на выставках, в передвижных экспозициях и человеческих зоопарках для измерений и различных экспериментов{49}. ЧЛ и его страсть к коллекционированию были созвучны эпохе выставок и человеческих зоопарков. Дневник, обнаруженный совсем недавно Эммануэлем Д’Антонио в одном из архивов Израиля, показывает, что ЧЛ в 1978 году посетил Универсальную выставку в Париже, и зарисовал выставленные африканские артефакты. Он принимал участие в выставке 1884 года в Турине, а когда Католическая миссия решила в 1898 году организовать выставку своих проектов, написал письмо мэру Турина с предложением выкупить экспонаты. Увы, этого не случилось.