Полная версия

История эмоций

В середине ХХ века Люсьен Февр назвал «историю чувств» еще «почти девственной областью», обширной terra incognita297. Более пятидесяти лет спустя, в начале второго десятилетия XXI века, эта terra incognita активно межуется, на ней столбятся участки. История эмоций переживает подлинный бум. В этой главе ранние этапы исторического изучения чувств были привязаны к пространству и времени, к лицам и учреждениям. Было продемонстрировано, что история эмоций тоже имеет свою историю. При этом неоднократно указывалось на то, что важнейшую роль в ней играет различение между эссенциалистскими, культурно универсальными, надвременными концепциями эмоций, с одной стороны, и социально-конструктивистскими, культурно контингентными, релятивистскими, историческими их концепциями, с другой. Те, кто изучает чувства, опираются на эту бинарную оппозицию. На самом деле всю историю истории эмоций можно было бы структурировать с помощью диады «nature vs. nurture». Обратимся же теперь ко второму из этих двух полюсов, релятивистскому nurture, который представлен этнологией/антропологией.

ГЛАВА II

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ: АНТРОПОЛОГИЯ

1. Чувствовать можно по-разному

Согласно «Руководству по диагностике и статистике психических расстройств» (DSM) – классификатору Американской психиатрической ассоциации, – депрессия представляет собой эмоциональное расстройство, вызванное генетическими причинами или негативными внешними событиями и проявляющееся в виде таких симптомов, как апатия, отсутствие аппетита, отсутствие мотивации и мысли о самоубийстве. До появления «депрессии» существовало много других моделей – от Гиппократовой «черной желчи» (μελαγχολια) до «меланхолии» XIX века, но болезнью в медицинском смысле депрессию стали считать только с начала ХХ века. Вполне возможно, что точная формулировка симптомов «депрессии» была обусловлена тенденциями профессионализации в американской психиатрии и страстью составителей DSM к таксономиям. Как бы там ни было, медикализация в итоге была скорее полезна, ведь она объявляла, что люди, которые субъективно страдают от уныния и упадка сил, не одержимы дьяволом и не слабохарактерные дегенераты: у них теперь был медицинский диагноз, поставленный специалистами. Таким образом, гуманистические соображения требуют употреблять слово депрессия без кавычек. Так – или приблизительно так – рассуждал, должно быть, психоантрополог Гананатх Обейесекере (*1930), когда, после многих лет учебы и преподавания в США, он в 1980‐х годах занялся темой депрессии в Шри-Ланке, где родился и вырос.

Однако его взору открылась совершенно иная картина. Насколько сильно она отличалась от того, к чему привыкли в Америке, Обейесекере осознал, когда навещавший его во время полевых наблюдений американский приятель, клинический психолог, перед отлетом домой заметил по поводу одного его ланкийского друга: «Гананатх, у твоего друга – классическая депрессия»298. Ни Обейесекере, ни жена обсуждаемого человека, ни местные врачи никогда не считали того «депрессивным», а уж сам он и подавно. У него, конечно, был пессимистический взгляд на жизнь. Но о нем было также известно, что как практикующий буддист он часто удалялся в горы, чтобы медитировать. Благодаря медитации те страдания, которые доставлял ему далекий от совершенства мир, он переносил в надындивидуальную сферу и наделял метафизическим содержанием. После этого случая перед Обейесекере чем дальше тем отчетливее стали вырисовываться контуры культурной модели, в которой просто не существовало такого нарушения эмоционального равновесия, которое называется «депрессия».

В буддийской онтологии наше присутствие на Земле является лишь одним из нескольких предварительных этапов на пути к нирване. Поэтому мир людей, в котором мы обитаем, считается особенно мучительным, а человеческое тело особенно нечистым. Психолингвистическими средствами отделения тела человека от его «Я» служат метафоры гнили и экскрементов. Например, один 61-летний ланкиец высказался о собственном теле так:

Я стараюсь контролировать свое тело. Я думаю: мои волосы, зубы, ногти, нервы, кости и так далее – это всё не навсегда. Почему? Они не мои. Они бесполезны. Это всё не имеет смысла. Человек наслаждается жизнью и хорошо одевается, пока живет в [этом] мире, но для другого-то мира это всё ни к чему. […] Мое тело отвратительно – как труп, как фекалии299.

Другой человек, 85 лет от роду, подчеркивал:

Мое тело омерзительно. Я думаю: если мои кишки вытянуть, Боже, они же такие длинные! Я из человеческого тела ничего не хочу300.

Подобные метафоры как нельзя более далеки от той одержимости молодостью и красотой, которая типична для постиндустриальных западных обществ. Наряду с многочисленными буддийскими мифами и ритуалами Шри-Ланки, которые Обейесекере описал и в совокупности охарактеризовал как «работу культуры», эта метафорика привела его к выводу, что его якобы депрессивный друг «генерализировал свою собственную безнадежность как онтологическую проблему бытия, дефинируемую как „страдание“ в буддийском смысле»301. Называть его «депрессивным» было бы этноцентризмом. Для того чтобы пояснить этот тезис, Обейесекере предлагал читателю «пример обратного этноцентризма»:

Возьмем для примера мужчину (или женщину) из Южной Азии со следующими симптомами: резкое снижение веса, сексуальные фантазии, ночные поллюции и изменение цвета мочи. В Южной Азии такому пациенту может быть поставлен диагноз «потеря семени». Но на оперативном уровне я могу найти это сочетание симптомов в любом обществе от Китая до Перу. Однако если я скажу, что знаю много американцев, страдающих болезнью под названием «потеря семени», меня поднимут на смех, пусть даже я мог бы «доказать», что это заболевание является универсальным302.

Эмоциональная этнография в версии Обейесекере – лишь одна из многих. Можно назвать еще, например, исследование Маргарет Травик, посвященное концепции любви у тамилов (Южная Индия). Согласно этой концепции, высшая форма любви – материнская любовь (tāy pācam) – предусматривает запрет матери смотреть на своего ребенка с любовью, особенно когда он спит, так как исполненный чувства взгляд матери может нанести ребенку непоправимый вред. Если мать очень любит своего ребенка, она должна унижать его, давая ему, например, какое-нибудь отвратительное имя, вроде «Лысый» или «Носатый», или постоянно дразнить его, говоря что-нибудь вроде «Ну, скоро ты помрешь?»303. К похожим выводам приходит в своем исследовании и Джейн Фэдженс, изучавшая байнингов в Папуа – Новой Гвинее: одиночество они ощущают как голод. Для байнингов голод не является физическим желанием – это эмоциональный дефицит, ибо совместное времяпрепровождение с другими людьми считается необходимым для жизни, а совместные трапезы служат выражением этой совместности304. В том же ключе написана работа Грега Эрбана о путевых заметках европейцев, которые в XVI веке посещали племя тупинамба, обитающее в амазонских джунглях на территории нынешней Бразилии. У людей этого племени было принято приветствовать гостей – как чужаков, так и давно не появлявшихся знакомых – плачем и скорбными возгласами305. Наконец, особенно удивительные результаты дало исследование Унни Викан о смехе на Бали. Викан описывает, как молодая женщина по имени Суриати получила телеграмму с извещением о скоропостижной смерти своего жениха Ишама. Она вернулась домой с похорон, сохраняя полное спокойствие, и привезла две папки с цветными фотографиями умершего. Собрались ее друзья, стали рассматривать фотографии и смеяться:

Не о чем печалиться! Парень уже умер, так что какой смысл горевать? Где один сук отломан, вырастет другой! Или у него нет братьев? Есть – так, значит, и замена готова! В мире полно мужчин, что толку горевать об одном? Живи и будь счастлива, а что было – то прошло!306

Эти случаи из антропологической литературы подрывают представление об универсальности человеческих чувств. Они показывают, что существует такое межкультурное многообразие эмоций и способов их проявления, что приходится окончательно отбросить идею, будто все люди чувствуют одинаково и что именно это сходство на эмоциональном уровне объединяет всех людей.

Различия обнаруживаются и при перемещении вдоль меридианов и параллелей, и при движении по оси времени через десятилетия и века. Какими предстанут перед нами чувства, если мы включим в рассмотрение вектор времени?

Два примера. Исландские саги – это литературные произведения, в прозаической форме рассказывающие о подвигах и семейных усобицах. Они имеют статус произведений искусства, но тем не менее историки часто используют их для получения информации о повседневной жизни в Средние века. В сагах часто и подробно описываются эмоции – точнее, прежде всего их соматические проявления. Персонажи краснеют или белеют как мел, смеются, улыбаются, плачут и поднимают брови. Это все нам знакомо. Но практически так же часто, как герои краснеют, вспышки чувств выражаются у них в том, что их тела пухнут. Например, когда в «Саге о Ньяле» Торхаль Асгримссон узнает об убийстве своего опекуна, «его тело распухает, кровь течет у него из ушей, и он падает в обморок»307. А в «Саге о людях из Лососьей долины» двенадцатилетний мальчик «распухает от горя» каждый раз, когда думает о своем убитом отце308. «Распухание тела» как выражение эмоций? Нам, сегодняшним, такое трудно себе представить. А кто думает, что «саги об исландцах» слишком литературны и что распухание тела – это скорее метафора, нежели «подлинное» соматическое последствие чувства, тому достаточно заглянуть в «Le Dictionnaire des précieuses» (1660–1661) Антуана Бодо де Сомеза, современника Мольера, который показывает, сколько расчета и притворства могло быть в якобы подлинной любви прошлого. В этом французском компендиуме эпохи барокко описываются чувства и даются указания, как их следует испытывать. Например, мы находим там подробную «типологию вздохов», включающую двенадцать видов: вздох любви, вздох дружбы, вздох печали, вздох ревности, вздох сочувствия, вздох неуверенности и т. д., каждый со своими подвидами309.

Более того, даже если эмоции сами по себе оставались одними и теми же, с течением времени довольно значительно изменялись их объекты. Например, объекты страха – то, чего люди боялись, – претерпели огромные исторические перемены. Историк Джоанна Бурк замечательно показала, как в конце XIX – начале ХХ века со скоростью лесного пожара распространилась боязнь быть похороненным заживо. Согласно данным социологического опроса, опубликованным в Америке в 1897 году, этот страх стоял в самом верху списка310. Очень скоро и в США, и в Европе возникли гражданские движения против захоронения по ошибке. Активисты собрали сотни свидетельств очевидцев о том, как люди, находясь в гробу, сопротивлялись своему захоронению (или уже не могли ему помешать). Меж тем для этой массовой паники не было никаких статистических обоснований: в 1860–1870‐е годы на кладбищах Нью-Йорка были эксгумированы 1200 тел и только шесть из них обнаруживали признаки преждевременного погребения311. Но паника подогревалась известиями о таких случаях. Например, Элеонора Маркхэм из Спрейкерса, штат Нью-Йорк, жаловалась на проблемы с сердцем и «умерла» 8 июля 1894 года. Во время погребения сотрудники похоронного бюро и врач, несшие гроб к катафалку, заметили в нем какое-то движение. Они открыли крышку и обнаружили «несчастную Элеонору Маркхэм лежащей на спине, с побелевшим, искаженным лицом и широко распахнутыми глазами». Она закричала: «Боже мой! Вы хороните меня заживо!» Позже она рассказала:

Я была в сознании все время, пока вы готовились похоронить меня. […] Ужас моего положения не поддается никакому описанию. Я слышала все, что происходило. […] и хотя я собрала всю свою волю и изо всех сил пыталась закричать, я была бессильна312.

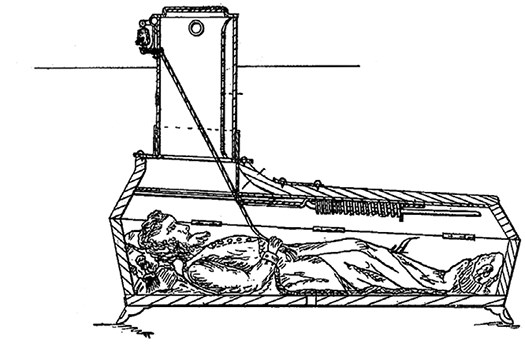

А некоторых спасать уже было поздно. Когда гробы открывали, тела обнаруживали в перевернутых позах, со сломанными ногтями и другими признаками безуспешных попыток высвободиться, которые оканчивались смертью. Поэтому вскоре были изобретены технические устройства, позволявшие избежать опасности быть похороненным заживо. Гробы с трубками для дыхания или с колокольчиками, с помощью которых погребенный «непокойник» мог привлечь к себе внимание, раскупались мгновенно (ил. 6).

Такая система сигнализации с помощью колокольчика фигурирует уже в рассказе Эдгара По «Заживо погребенные» (1844). Автор с наслаждением рассказывает своим читателям о том ужасе, который испытывает человек, обнаружив себя в гробу:

И тут, в бездне отчаянья, меня, словно ангел, посетила благая Надежда – я вспомнил о своих предосторожностях. Я извивался и корчился, силясь откинуть крышку: но она даже не шелохнулась. Я ощупывал свои запястья, пытаясь нашарить веревку, протянутую от колокола: но ее не было. И тут Ангел-Утешитель отлетел от меня навсегда, и Отчаянье, еще неумолимей прежнего, восторжествовало вновь; ведь теперь я знал наверняка, что нет мягкой обивки, которую я так заботливо приготовил, и к тому же в ноздри мне вдруг ударил резкий, характерный запах сырой земли313.

Ил. 6. Гроб с системами вентиляции и сигнализации

Как только началась Первая мировая война, эту эпидемию страха будто ветром сдуло. Откуда же взялась и почему так внезапно кончилась эта паника, свирепствовавшая более двух десятилетий? Одно из объяснений может быть связано с ожесточенной борьбой между экспертами из разных дисциплин за полномочие констатации смерти: в эти десятилетия соперничали за дискурсивную гегемонию владельцы похоронных бюро, врачи, ученые и представители институционализированных религий. В результате сначала возникла просто какофония, а потом, что более важно, стала размываться граница между жизнью и смертью. Это привело к исчезновению уверенности в том, что захоронение человека означало конец его жизни. И только поставленная на промышленную основу массовая смерть на полях сражений Первой мировой войны снова провела четкую границу – кстати, как это ни парадоксально, именно в тот момент, когда риск быть засыпанным землей при взрыве и таким образом оказаться заживо похороненным в окопе или в воронке стал представлять реальную проблему314. Впрочем, выяснение причин, в силу которых этот коллективный страх исчез, нас здесь не занимает, поскольку пример был призван лишь продемонстрировать, как переменчивы объекты некоторых эмоций.

Путешествие в прошлое можно сравнить с путешествием, которое этнологи предпринимают в пространстве: в обоих случаях обнаруживаются различия между «там и тогда» и «здесь и сейчас». Параллель между этнологией и историей проводится здесь не случайно: именно антропологи, изучавшие другие народы, начиная с 1970‐х годов обнаруживали иные способы выражения чувств, иные концепции эмоций, которые в конце концов заставили и историков предположить, что эмоции социально сконструированы по-разному. В следующих параграфах этой главы речь пойдет об открытиях этнологов (а также – в двух экскурсах – социологов и лингвистов) и о социальном конструировании чувств315.

2. Эмоции в записках путешественников и ранней этнологической литературе

Уже античные историки, такие как Геродот и Тацит, знали, что в европейском ареале жили народы, которые не только по-другому говорили, питались и оборудовали себе жилища, но и по-другому чувствовали316. Однако то обстоятельство, что вдали от Европы люди по-другому испытывали чувства или, по крайней мере, по-другому выражали их (о разнице между чувствами и их выражением еще будет идти речь ниже), первыми заметили европейские мореплаватели в ходе путешествий, приведших к тому, что в Европе назвали «Великими географическими открытиями». Так, например, в 1772–1775 годах Георг Форстер участвовал во втором кругосветном плавании Джеймса Кука и обнаружил на Таити «нацию с сердцами мягкими, сочувствующими и расположенными к дружбе»317. Даже то, как лица таитян выражали эмоции, казалось ему непохожим на то, что он видел в Европе. А Джозеф Бэнкс, который в качестве натуралиста принимал участие в первом кругосветном плавании Кука в 1768–1771 годах, писал: «Не много видывал я лиц, которые имели бы больше выражения, чем лица этих людей»318. Другим же выразительность лиц таитян показалась подозрительной: они предполагали, что за ней кроется обман. Так, сам капитан Кук, сообщая о своем отъезде с острова Хуахин во время второй экспедиции, писал: «Вождь, его жена и дочь, особенно две последние, плакали почти не переставая. Не берусь сказать, было ли горе, которое они выказывали по этому поводу, настоящим или притворным»319. Уильям Блай, командовавший кораблем Кука, тоже задавался вопросом о том, были ли демонстрируемые чувства подлинными. В своем дневнике он записал, как проходил мимо матери умершего ребенка, которая была «в жестоком горе», но, подойдя ближе, он был потрясен, увидев, что «скорбящая разразилась смехом, как только увидела меня. […] Несколько молодых женщин были с ней, но ко всем ним до некоторой степени вернулось веселье, и слезы их немедленно высохли». Блай объяснил своему спутнику, что

женщина не испытывала печали по своему ребенку, потому что ее горе не могло бы так легко пройти, если бы она в самом деле сожалела об утрате его. Тогда он [спутник Блая] с долей юмора сказал ей, чтобы она снова плакала; однако мы оставили ее без каких-либо видимых следов его [горя] возвращения320.

Но самое большое беспокойство эта проблема подлинности чувств внушала миссионерам, которые с начала XIX века стали прибывать на Таити и по выражениям лиц туземцев пытались понять, было ли их обращение в христианство успешным. Сначала им казалось, что сила выражения на лицах таитян свидетельствует о необычайно глубокой и прочной христианизации, однако потом они были разочарованы. В 1851 году миссионер Джон Дэвис опубликовал английско-таитянский словарь, в котором двадцать шесть статей были посвящены только разнице между чувством и выражением чувства, – например, «красивый и обманчивый, как речь лицемера», «величественный лишь внешне», «пустое сочувствие», «приятная внешность, которая является единственным хорошим качеством» или «изображать веру или покорность, чтобы добиться некой корыстной цели»321.

После Великих географических открытий в середине XIX века сначала в Англии, а потом в Германии, России, Франции, США и других странах начала развиваться новая научная дисциплина – этнология (мы здесь не будем рассматривать разницу в значениях ее названий на разных языках – «этнология», «народоведение», «антропология», «этнография», «социальная и культурная антропология» и т. д.). В 1980‐х она стала играть роль авангарда в мультидисциплинарном изучении эмоций и преодолении антропологических констант, а на ранних этапах существования этой новой дисциплины эмоции представляли для нее лишь маргинальный интерес. Этнологи интересовались прежде всего социальной организацией (включая родственные связи), а главное – вопросом о происхождении человека. То, что люди бывают разными по внешнему виду и обычаям, было очевидно, но как было объяснить это разнообразие? Произошел ли человек из какого-то одного места или из множества источников? Человечество одно или их много? Моногенизм или полигенизм?322 Универсализм или партикуляризм? Таковы были главные вопросы, занимавшие этнологию на начальном этапе.

Моногенизм, то есть подчеркивание происхождения всех людей «от одной крови» (ab uno sanguine) и акцент на универсальности психических структур – таков был прогрессивный ответ на эти вопросы, данный ранними британскими антропологами, которые еще до дарвинистской революции посвятили себя делу борьбы с рабством, как, например, Джеймс Причард (1786–1848), сын проповедника-квакера323. Этот подход обнаруживал некоторое сходство с идеями о «благородном дикаре», имевшими широкое распространение в XVII–XVIII веках, но отличался от них тем, что не предусматривал встраивания в христианское циклическое понимание времени. Философы, такие как Энтони Эшли-Купер и Жан-Жак Руссо, считали, что «благородный дикарь» был ближе к естественному состоянию творения до грехопадения и поэтому во многом превосходил «испорченного» европейца современной им эпохи. Парадигма «благородного дикаря», выработанная в противовес идеям Томаса Гоббса о «естественном состоянии» и «войне всех против всех», всегда имела также и эмоциональную составляющую: считалось, что люди чуждых культур одушевляемы более чистыми, более исконными чувствами324.

Публикация книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов» (1859) сильно перетасовала карты в этой дискуссии. Эволюционная теория онаучила и подкрепила линейную динамику, постулировавшуюся моногенистами. Дарвин окончательно отбросил идею божественного творения, а принцип естественного и полового отбора означал появление открытого будущего: ныне живущие люди были низведены до статуса одной из ступеней эволюции, за которой последует еще много других. Вульгаризированные версии эволюционной теории, как известно, «онаучивали» и расистские взгляды, что вместе с новыми технологиями уничтожения привело в ХХ веке к самым страшным геноцидам в истории человечества. Сам Дарвин дистанцировался от представлений о дикарях, будь то благородных или каких-то еще: вместо этого он как бы всех нас сделал «дикарями». Это прекрасно видно в его книге «О выражении чувств у человека и животных» (1872): там он подчеркивал, что «уже с крайне отдаленных времен страх выражался почти в той же самой форме, как и теперь у человека»325. Дарвин считал, что эмоции универсальны, так как они явно давали преимущества в борьбе за выживание всем животным, от приматов до homo sapiens. Эта универсализация и эта связь с борьбой за выживание (с естественными реакциями «борись или беги») были важными предпосылками для возникновения экспериментальной психологии, ведь она возможна только на основе презумпции сопоставимости изучаемых субъектов.

Связь между собственными путешествиями Дарвина на корабле «Бигль» и его книгой о выражении эмоций у человека и животных пока столь же мало исследована, как и влияние данного труда на этнологию той эпохи. Не изучено и то воздействие, которое психолог Вильгельм Вундт (1832–1920), основатель современной экспериментальной психологии эмоций, оказал на мышление Адольфа Бастиана (1826–1905), первым получившего в 1869 году право читать учебный курс «народоведения» (Völkerkunde)326. Свет этой двойной звезды – Вундта и Бастиана – светил в двух направлениях: в сторону Франции, где он оказал влияние на Эмиля Дюркгейма (1858–1942), и в сторону США, где эмигрировавший туда в 1887 году ученик Бастиана Франц Боас (1858–1942) стал создателем американской антропологии, из которой около ста лет спустя выросла новая самостоятельная область исследований – антропология эмоций.

3. Чувства в трудах классиков антропологии

Дюркгейм писал о далеких народах, хотя сам не предпринимал больших путешествий. Он основывал свою работу на данных, собранных этнографами. Его интересовало прежде всего то, что скрепляет общество и конституирует группы: «коллективные представления», в том числе ритуалы и их функции. Он по-новому взглянул на отношения между эмоциями и их выражением (это тот самый вопрос об искренности, который так беспокоил миссионеров). В 1912 году Дюркгейм писал:

Траур не есть спонтанное выражение чувств индивидов. Когда родственники покойного плачут, сетуют и расцарапывают свои тела, они делают это не потому, что они чувствуют себя лично тронутыми его смертью. Без сомнения, в отдельных случаях может быть так, что выражаемая скорбь кем-то действительно ощущается. Но в целом нет никакой связи между испытываемыми чувствами и жестами, которые совершают участники обряда. Если в тот момент, когда плакальщики, как кажется, сильнее всего страдают от боли, вы заговорите с ними о каком-нибудь пустяке, часто бывает, что их лицо и тон изменяют свое выражение и они начинают весело болтать. Траур не является естественным движением личной чувствительности, вызванным жестокой утратой: это обязанность, налагаемая группой. Люди плачут не потому, что печалятся, а потому, что они обязаны плакать. Это ритуальное действие, которое в значительной мере независимо от эмоционального состояния индивида. Кроме того, это обязательство обставлено мифическими или социальными санкциями. Например, считается, что душа умершего родственника следует по пятам за человеком и убивает его, если он не предается оплакиванию так, как того требует обычай327.

Позволим себе сделать скачок вперед: введенное социологом Ирвингом Гоффманом (1922–1982) различение между социальной маской и «истинным лицом» или индивидуальностью человека несет на себе отпечаток не только Марксовой теории отчуждения, но и дюркгеймовского понимания обряда328. В то же время распространенный ныне в этнологии социально-конструктивистский подход к эмоциям трудно помыслить без предварительной стадии, в роли которой выступили идеи Дюркгейма и, в частности, его истолкование эмоций как ритуализаций.