Полная версия

Новые и новейшие работы 2002—2011

6

Цит. по: Лазарев Л. Поэзия Константина Симонова // Симонов К. Стихотворения и поэмы, 1982. С. 41.

7

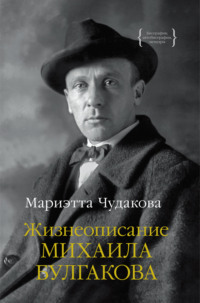

Напомним наше представление о том, что к началу 1940-х годов (вне зависимости от внешних событий) в русской литературе, к середине 1920-х годов разделившейся на три все более отъединяющихся друг от друга русла – зарубежная русская литература, отечественная печатная и отечественная рукописная, – возникла сильная внутренняя интенция к объединению, то есть приведению в нормальное состояние. Так, М. Булгаков пишет роман «Мастер и Маргарита» достаточно свободно, как «рукопись», но не теряет надежды увидеть его в печати (что и реализуется – хотя и на четверть века позже, но тем не менее именно в советское время, уже во время второго литературного цикла). Признаками нового состояния литературы и стали переходы заведомо «рукописного» текста – в печать.

8

«Некоторые из них вначале в моем собственном представлении были скорее личными письмами в стихах, чем стихами, предназначенными для печати. Впоследствии они были напечатаны, но в них сохранился в неприкосновенности этот оттенок стихов-писем» (цит. по примеч. в кн.: Симонов К. Стихотворения и поэмы. С. 561).

9

Письма Б. Л. Пастернака жене З. Н. Нейгауз-Пастернак. [М.,] 1993. С. 137–138.

10

Цит. по: Симонов К. М. Разные дни войны. Т. 2. С. 38.

11

И было напечатано, но не сразу: 3 февраля 1942 г. – М. Ч.

12

Симонов К. М. Разные дни войны. Т. 2. С. 39–41. «Жди меня» напечатано в «Правде» 14 января 1942 г. 27 января 1941 г. литератор А. Письменный пишет жене: «Очень хорошее стихотворение напечатал Симонов в “Правде” “Жди меня”, оно правдиво, искренно, поэтично, и стоит слазить в комплект “Правды”, чтобы его прочитать» (Письменный А. Фарт: Дневник, из записных книжек, письма, рассказы. М., 1980. С. 120).

13

Цит. по: Вопросы литературы. 1996. Вып. 4. С. 378. «Василия Теркина» начали печатать в «Красноармейской правде» 4 сентября 1942 г. (вступительная главка и «На привале») и далее публиковали главу за главой в сентябре – октябре (до 14 октября включительно), затем с 12 декабря – с большими интервалами – вплоть до 30 июня 1945 г. (почти одновременно главы печатались в двухнедельном московском журнале «Красноармеец»).

14

Песней, однако, стихи так и не стали. Некоторую известность приобрела музыка М. Блантера. – М. Ч.

15

Александров В. Письма в Москву (К. Симонов: «С тобой и без тебя» и «Стихи 1941 г.») // Знамя. 1943. № 1. С. 160 (разрядка – автора цитируемой статьи, курсив наш. – М. Ч.).

16

«Уже очень скоро о Костиной поэзии как-то разом заговорила вся советская критика и сама личность Симонова стала приобретать небывалую по тем временам популярность.

Чтобы писателя узнавали в лицо на улице, как Бернеса, например, такого, пожалуй, тогда не было со времен Есенина и Маяковского. А тут даже в троллейбусе можно было услышать такой примерно диалог:

– Сейчас на улице Горького видел Костю. Он, оказывается, усики отпустил.

– Да, а ты что, не знал?

Или что-нибудь в этом роде, причем именно так – фамильярно (без фамилии!). Но кто же не поймет, что речь идет о поэте Симонове» (Рунин Б. Мое окружение. С. 113–117).

17

Литературная учеба. 1938. № 3. С. 100.

18

Литературная учеба. 1938. № 3. С. 101–102.

19

Симонов К. М. Разные дни войны. Т. 1. С. 456–458 (курсив наш. – М. Ч.).

20

Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 5. М., 1978. С. 216.

21

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 1. М., 1955. С. 586.

22

«[Шаман] бил в бубен и глухим голосом пел какие-то заклинания, очевидно отгоняя злых духов» – из «Земли Санникова» Обручева (Словарь современного русского литературного языка: В 16 т. Т. 4. М.; Л., 1955. С. 523).

23

Стоит сопроводить это имя комментарием самого Симонова: «Щ. уже тогда был очень нездоров. Еще молодой – ему шел сорок второй год, – сильный, широкоплечий, но при этом с больным сердцем, с нездоровой полнотой, с нарушенным обменом веществ и с необходимостью ежедневной двадцатичасовой работы по всем своим к тому времени четырем должностям – в ЦК, МК, Информбюро и ПУРе [Политуправление армии], – этот человек жил словом “нужно”. И других слов ни для других, ни для себя у него не было. Когда в сорок пятом году, доработав до самого последнего дня войны, он на следующий день скоропостижно умер, чувство горечи у меня было, а чувства удивления нет. Он был человеком неимоверной работоспособности, но перегрузки, выпавшие на его долю – хочу употребить, говоря о том времени, именно это нынешнее слово “перегрузки”, – были еще более неимоверными» (Симонов К. Разные дни войны. Т. 2. С. 198–199). Почти восемь лет спустя после его смерти, 13 января 1953 г., в сообщении ТАСС «Арест группы врачей-вредителей» говорилось: «Следствием установлено, что врачи также сократили жизнь товарища А. С. Щербакова, неправильно применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный для него режим и довели его таким путем до смерти» (цит. по: Рапопорт Я. Л. Дело врачей 1953 года. М., 1988. С. 61–62. Курсив наш. – М. Ч.)

24

Ср. в известном по записи Е. С. Булгаковой телефонном разговоре Булгакова со Сталиным:

«– Я говорил об этом и мне отказали.

– А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся» (опубликовано в России впервые: Новый мир. 1987. № 8. С. 198).

25

Приводим для удобства читателя несколько строф (стихотворение написано в сентябре 1941 г.):

На час запомнив имена, —Здесь память долгой не бывает, —Мужчины говорят: «Война…» —И наспех женщин обнимают.Спасибо той, что так легко,Не требуя, чтоб звали милой,Другую, ту, что далеко,Им торопливо заменила.Она возлюбленных чужихЗдесь пожалела, как умела,В недобрый час согрела ихТеплом неласкового тела.<…>Я не сужу их, так и знай.На час, позволенный войною,Необходим нехитрый райДля тех, кто послабей душою.<…>В другое время, может быть,И я бы прожил час с чужою,Но в эти дни не изменитьТебе ни телом, ни душою.26

В ключе нашего представления об устройстве литературного процесса советского времени, «движение которого в каждый отдельный момент определялось вектором литературной эволюции (в смысле Тынянова) и пересекавшимся с ним социальным вектором, передающим направление исторически беспрецедентного, специально направлявшегося государством давления на литературу» (Чудакова М. Литература советского прошлого. М., 2001. С. 395 и др.; см. также: Чудакова М. Русская литература XX века: Проблема границ предмета изучения // Проблемы границы в культуре / Studia russica Helsingiensia et Tartuensia. VI. Tartu, 1998. С. 200).

27

С тобой и без тебя. В. С. Лирический дневник. Тетрадь вторая // Красная новь. 1942. № 1–2.

28

Из всего цикла, заметим, об этом говорит разве что строфа из предвоенного стихотворения «Я много жил в гостиницах…»:

Я не скучал в провинции,Довольный переменами,Все мелкие провинностиНе называл изменами.29

Бабиченко Д. Л. Писатели и цензоры: Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. М., 1994. С. 71–72.

30

Симонов К. М. Разные дни войны. Т. 2. С. 105–109. Симонов сообщает здесь же, что записал этот разговор «после войны и после смерти Щербакова»; можно не сомневаться в достаточной точности записи.

31

См. нашу статью «Заметки о поколениях в Советской России» в настоящем издании.

32

Здесь ханжество такой силы, когда маска уже приросла к лицу.

33

Гринберг И. Стихи Константина Симонова // Литературный критик. 1940. № 11–12. С. 238.

34

Новосадов Б. Мысли о современной русской поэзии // Литературные записки. Рига, 1940. С. 114.

35

Новый мир. 1941. № 11–12; Красная новь. 1942. № 1–2; Новый мир. 1942. № 11–12; Симонов К. С. С тобой и без тебя. М.: Правда, 1942; Симонов К. Лирика. М.: Молодая гвардия, 1942 (о нем и шла речь в разговоре Симонова с Щ.); Симонов К. Стихотворения. 1936–1942. М.: ОГИЗ, 1942 (подписано к печати 9 ноября 1942 г. – почти на излете печатной лирики).

36

Примечательно, что эта поэма, окрашенная личной эмоцией не менее, чем «С тобой и без тебя» (хотя ее прототип скрыт от глаз читателя), опубликована только во время войны, и именно в книге 1942 г. «Стихотворения» (в виде трех глав, выбранных автором из черновой редакции, оставшейся незаконченной).

37

В молодогвардейском сборнике – с опечаткой: «нежной тайны той» (с. 62).

38

См. в прим. 5 цитату из воспоминаний Б. Рунина.

39

Красная новь. 1942. № 1–2. В послевоенных изданиях эти строфы изъяты.

40

В послевоенных изданиях – уже в иной, сглаженной редакции:

…Не для того, чтоб знали все об этом,Не потому, что ты давно со мной…(Стихи и поэмы. 1936–1954. М., 1955. С. 199. Курсив наш. – М. Ч.)

41

«Я пил за тебя под Одессой в землянке…» (Симонов К. Стихотворения. 1936–1942). В последней из цитируемых строк – также характерная, целиком симоновская нота (курсив наш. – М. Ч.).

42

«Через двадцать лет». Симонов К. Стихотворения. 1936–1942 (курсив наш. – М. Ч.).

43

Знамя. 1943. № 7–8 (курсив наш. – М. Ч.).

44

В сентябре 1954 г., через девять с лишним лет после завершения войны и смерти Щербакова, вскоре после смерти Сталина, в тот момент, когда официоз пробует сдержать третью попытку прорыва к новому типу литературной жизни, опытнейший, если не сказать прожженный, А. Тарасенков проделывал эту необходимую операцию, демонстрируя деланое удивление «парадоксальной чертой» симоновской лирики: «…в ней нарочито подчеркнуты чувственные мотивы. <…> С каким-то непонятным цинизмом поэт описывает тех “слабых душою”, для кого на войне понадобилось дешевое минутное утешение (далее цитирует «На час запомнив имена…». – М. Ч.). Мы далеки от ханжеского отрицания того, что так бывало. В жизни, как говорится, бывало всякое. Но как мог поэт <…> пытаться оправдать этот эрзац подлинных чувств (“Я не сужу их, так и знай…”) <…> Там, в стихах “Жди меня”, был большой человек, советский воин <…> Здесь вдруг показалось лицо – да простит нам поэт – старого гусара <…> А разве не странно было всем любящим симоновскую поэзию читать в годы войны некоторые признания, совсем уж мало достойные автора, известного нам по другим его произведениям. <…> То вдруг переходит к таким подробностям, которые, право, плохо вяжутся с подлинным реализмом и просто отдают пошловатостью:

Я верил по ночам губам,Рукам лукавым и горячим…<…>Ты только ночью лгать могла,Когда душою правит тело…И снова ласки пред сном…То, наконец, он обращается к женщине со словами благодарности, которые нельзя читать, не ощущая некоей брезгливости:

Спасибо за ночную красотуВо власть слепому отданного тела»(Тарасенков Ан. Константин Симонов // Тарасенков Ан. Поэты. М., 1956. С. 204–205). С некоторым колебанием, но считаем нужным напомнить, для уяснения, сколь огромным было в советские годы расстояние между личным опытом и взглядом – и печатным словом, тот когда-то «широко известный в узкий кругах» факт, что сам автор статьи был совсем не чужд всему описанному в осуждаемых им стихах и скоропостижно скончался сорока семи лет во время тайного свидания. И еще одно пояснение: язык и пафос инвектив Тарасенкова не был чужд Симонову тех лет. Он и сам мог бы написать нечто подобное, если бы речь шла о чужих сочинениях, да и писал (см. хотя бы статьи о повести Эренбурга «Оттепель» в двух подвалах «Литературной газеты» 17 и 20 июля 1954 г.).

45

См. об этом: Чудакова М. Возвращение лирики // Вопросы литературы. 2002. Вып. 3. С. 15–42.

46

Александров В. Письма в Москву. С. 156.

47

Курсив В. Александрова.

48

Автор статьи, родившийся в 1898 г., в семье академика, сам был дореволюционным подростком и имеет возможность создавать эффект достоверности. – М. Ч.

49

Десятилетие спустя, в 1954 г., Симонов своим стихотворением «Сын» («…Но живет еще где-то женщина, / Что звалась фронтовой женой. / Не обещано, не завещано / Ничего только ей одной».) и В. Каверин газетными статьями начнут кампанию за права внебрачных детей, прежде всего против прочерков в метриках.

50

Александров В. Письма в Москву. С. 149–159.

51

Твардовский имеет в виду фронтовые очерки Симонова.

52

Ср. со словами в так называемой внутренней рецензии А. Твардовского, датированной 13 июня 1942 г., на сборник М. Исаковского «Новые стихи»:

«Стихи, связанные тематически непосредственно с ходом Отечественной войны, так значительны и глубоки при всей доходчивости и простоте формы, полны такой горячей человечьей ненависти к захватчикам-фашистам и любви к советской Родине, к людям колхозного труда, к родным краям, временно подпавшим под иго немецких оккупантов, что затрудняюсь сравнить их со стихами какого-либо другого поэта, посвященными той же тематике, – таких стихов попросту нет» (Вопросы литературы. 1988. № 10. С. 214–215).

53

Поэтическая душа нынешней войны: А. Твардовский о лирическом цикле К. Симонова «С тобой и без тебя» // Вопросы литературы. 1996. Вып. 4. С. 380–381.

54

Красная новь. 1936. № 9.

55

«Кулацкий подголосок» – статья В. Горбатенкова в смоленской газете «Большевистский молодняк» (Смоленск) 14 июля 1934 г. Из письма Твардовского М. В. Исаковскому из Смоленска 6 октября 1935 г.: «…Послезавтра мне идти в призпункт, где еще придется испытать самое мучительное: каяться в том, что выбрал неудачных родителей, и доказывать, что я не против Советской власти. Но знаешь, я как-то спокоен, все эти вещи в конце концов притупили чувствительность к такого рода испытаниям» (цит. по: Твардовский И. Т. Родина и чужбина: Книга жизни. Смоленск, 1996. С. 130).

56

Тыняновский сборник. Вып. 11. М., 2002.

57

Твардовский А. Т. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М., 1976. С. 32.

58

Твардовский А. Т. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. С. 108.

59

Это стихотворение Твардовский написал вскоре после возвращения из поездки к родителям в апреле 1936 г. – впервые за годы высылки семьи как спецпереселенцев; затем он перевез всю семью в Смоленск; раньше сделать этого не мог, хотя судьба родных, несомненно, всегда мучила его. По точному определению брата, «с окаменелым сердцем шел он трудной дорогой своих планов. А кто ж из нас мог тогда это понять?» (Твардовский И. Т. Родина и чужбина. С. 130–134).

60

Сравним с началом «Встречи»: «…Столько сел и деревень // С громкой музыкой встречали…»

61

В первом отдельном издании (Стихи. М., 1937. С. 40): «Отдыхай, Катерина. Прощай, Катерина».

62

См. у А. Македонова: «Любовная лирика Твардовского очень своеобразна. Нет ни одного стихотворения, которое содержало бы обычное для поэзии прямое объяснение в любви. Это чувство высказывается системой косвенных деталей <…>. Чувство всегда очень чистое, но и очень сдержанное. Ни намека на любовь-страсть. <…> В этой любви нечто материнское: “Вся ты им живешь и дышишь, / Вся верна, чиста, как мать”. <…> В ней (в лирике Твардовского. – М. Ч.) скорее больше первых проявлений зарождающейся любви <…>, иногда только намека на ее возможность. <…> Особенно сильно то, что непосредственно готовит к семейному началу. Но оборотной стороной этой благородной, чистой и вместе с тем очень по-новому (! – М. Ч.) конкретной, психологически богатой любовной лирики является чрезмерность самой этой сдержанности. <…> Любовь эта обычно спокойная, даже чуточку рассудочная. Поэтому так спокойно протекает и ссора в стихотворении “Размолвка”. <…>. Везде поэт – больше зоркий наблюдатель, чем участник (ср. с местом автора в лирике Симонова, замеченным даже Щербаковым. – М. Ч.). Любовной лирике не хватает иногда непосредственной эмоциональности, но есть подлинные открытия новых форм душевного благородства и чистоты любви (вновь подчеркнута новизна предложенного Твардовским. – М. Ч.). <…> Бытовая реальность, даже как бы деловитость любовных отношений в различных жизненных ситуациях, всегда связанных с трудовыми делами и отношениями» (цит. по: Македонов А. В. Эпохи Твардовского; Баевский В. С. Смоленский Сократ; Илькевич Н. Н. «Дело» Македонова. Смоленск, 1996. С. 143–144).

63

«Благородство любви доходит у Твардовского до того, что и отвергнутый любящий желает любимой прежде всего счастья с другим (“Невесте”, 1936). Это благородство тем более благородно, что не претендует на благородство <…>. Мотив очень редкий в мировой лирике. Один необыкновенный предшественник у Твардовского был – это Пушкин, с его словами: «Как дай вам Бог любимой быть другим!» Но у Пушкина вместе с тем видим полноту любви, страсти именно от этой полноты <…> А здесь скорее особое чувство товарищества в самой любви и в отношениях к другим людям и примирение с необходимостью: “…ничего тут не попишешь, / да и нечего писать”» (Македонов А. В. Эпохи Твардовского. С. 144).

64

В книжном издании последнее слово вынесено в отдельную строку и сопровождено восклицательным знаком.

65

Кедрина З. Александр Твардовский // Литературный критик. 1940. № 2. С. 131, 132.

66

Хмельницкая Т. Твердые строки: поэзия Симонова // Литературный современник. 1940. № 2. С. 131.

67

Свидетельства самого Симонова об этом собраны в содержательной вступительной статье Л. И. Лазарева к тому «Стихотворения и поэмы», 1982.

68

Гринберг И. Стихи Константина Симонова. С. 245.

69

Хмельницкая Т. Твёрдые строки… С. 130.

70

«Литературный фронт»: История политической цензуры 1932–1946 гг.: Сб. документов / Сост. Д. Л. Бабиченко. М., 1994. С. 93.

71

Ивинская О. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени. М., 1992. С. 166.

72

Емельянова И. Легенды Потаповского переулка: Б. Пастернак. А. Эфрон. В. Шаламов: Воспоминания и письма. М., 1997. С. 60.

73

«Когда русская проза пошла в лагеря: <…> / вы немедля забыли свое ремесло. // Прозой разве утешишься в горе! <…> / вас качало поэзии море. // <…> вы на нарах писали стихи» (Слуцкий Б. Стихотворения. М., 1989. С. 81).

74

Есенин-Вольпин А. Весенний лист. Нью-Йорк, 1960. С. 22. В эту книгу вошел и спешно, за несколько часов до еще очень редкой тогда оказии для передачи рукописи на Запад, написанный «Свободный философский трактат», излагавший основания философского скептицизма и кончавшийся словами: «В России нет свободы печати – но кто скажет, что в ней нет и свободы мысли? Москва, I/VII-1959» (автор в 1972 г. эмигрировал в США; в мае 2002-го вернулся в Москву). Издатель книги Ф. Прегер писал в предисловии к трактату: «Не опустошенность “экзистенциалистической” молодежи Запада, а до конца идущий скептицизм, требование переоценки и переосмысливания всех постулатов прошлого, требование ничего не принимать на веру. Это – совершенно закономерная реакция мыслящей и стремящейся к свободе личности против <…> самих основ миропонимания, на которых зиждется эта (марксизма) теория и практика». Трактат не получил в России широкого хождения – и не дал импульса к выработке целостного ревизующего мировоззрения, недостаток которого с резкостью сказался потом в начальные годы новой эпохи (об этом мы писали в статье «Под скрип уключин» в 1993 г. в «Новом мире» № 4). Он, пожалуй, ближе всего к миропониманию чертковцев и мог бы служить их философской базой.

75

См.: Звезда. 2002. № 5. С. 135–139.

76

Ивинская О. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. М., 1992. С. 166.

77

В нескольких работах мы формулировали свое представление о двух циклах литературного развития советского времени: первый (1918 – начало 1940-х) и второй (1962 – конец 1980-х). В первом цикле произошло разделение русской литературы на три русла. К началу 40-х стремление отечественной литературы к их слиянию достигло критической точки («Мастер и Маргарита», «Перед восходом солнца»). В течение 1943-го – начала 60-х был ряд попыток выйти к новому циклу.

78

Образцы новой лирики 1946 года Н. Заболоцкого («Утро», «Гроза», «Слепой», «Бетховен», «Уступи мне, скворец, уголок»), которые выйдут в свет только через десять лет; «лирическая хроника» (авторское определение жанра) А. Твардовского «Дом у дороги» (Знамя. 1946. № 5–6), которая подверглась большому давлению, – поэт долго переделывал отдельные части; лучшее стихотворение М. Исаковского, сразу ставшее песней и после первой публикации в течение десяти лет не включавшееся в сборники поэта; первая песня Б. Окуджавы – образец «чистой» лирики («Неистов и упрям…»), она стала известна через десятилетие, а опубликована была еще через два (см.: Чудакова М. Возвращение лирики // Вопросы литературы. 2002. Вып. 3).

79

Берестов В. Светлые силы: Из книги воспоминаний // Берестов В. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1998. С. 255.

80

Берестов В. Светлые силы: Из книги воспоминаний // Берестов В. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1998. С. 236–237.

81

Берестов В. Светлые силы: Из книги воспоминаний // Берестов В. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1998. С. 237–238.

82

Берестов В. Светлые силы: Из книги воспоминаний // Берестов В. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1998. С. 252.

83

Берестов В. Светлые силы: Из книги воспоминаний // Берестов В. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1998. С. 256.

84

Берестов В. Светлые силы: Из книги воспоминаний // Берестов В. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1998. С. 199.

85

Берестов В. Светлые силы: Из книги воспоминаний // Берестов В. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1998. С. 347.

86

Характерно стихотворение 1954 г. «Улыбка», важное для самого автора и как-то с ним сросшееся: «Среди развалин, в глине и в пыли, / Улыбку археологи нашли».

87

Переписка Бориса Пастернака. М., 1990. С. 547.

88

Берестов В. Избр. произведения. Т. 2. С. 348.