Полная версия

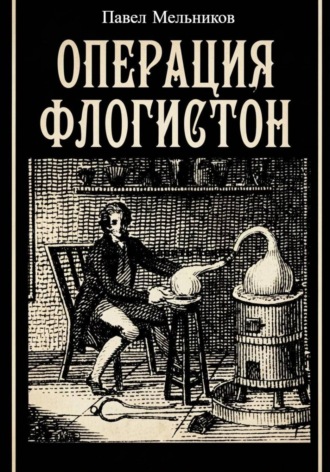

Операция Флогистон

Павел Мельников

Операция Флогистон

Посмотри, небольшой огонь

как много вещества зажигает!

Иак. 3:5

Часть первая

В изгнании

I«Sire! Наука и техника в нашем веке преобразили облик цивилизации. Развитие механизмов многократно умножило человеческие возможности, позволяя всюду поспевать быстрее и делать больше – и уже недалек день, когда достижения прогресса воплотят мечту античного Дедала о небесных полетах.

Не все народы окажутся равны на пути в будущее. Новая же эра будет за теми, кто, сумев в полной мере проявить созидательную силу, создаст непревзойденные технологии прежде других.

Именно Россия в оном аспекте должна вырваться вперед всех! Внутри русской нации дремлет колоссальная энергия. Стоит ей воспрянуть от сна, тогда ни немцы, ни французы, ни надменные британцы с нами тягаться не посмеют. Нужно только пробудить данную силу – и мы ее пробудим!..»

Так начинался доклад, с которым граф Данил Ильич Овчинников готовился в 9 утра 15 октября 1841 года выступить перед его императорским величеством Николаем Первым.

Сему докладу надлежало, ни много, ни мало, повернуть российское государство на новый путь: от досадного положения аутсайдера научно-технического прогресса – через полное переустройство всего отечественного уклада – к роли лидера в мировой гонке. В успешности чего Данил Ильич, энергичный господин едва старше тридцати лет, не сомневался. И дело не столько в продуманном плане предстоящих реформ, составлявшем основную часть доклада. А в том, что служило наглядным сопровожденьем к оному… Но о сих подробностях будет речь далее.

Сперва же нам следует рассказать о самом Даниле Ильиче, прозванном в обществе Железнобоким – подобно воинам Кромвеля. Но если одни (в основном друзья и сподвижники) имели в виду грандиозность замыслов, а равно непреклонную волю воплотить эти замыслы в жизнь. То другие (по большей части недруги из числа придворных ретроградов) намекали как на необычную в ту пору англоманию графа – отсюда, к слову, неслыханное «sire» в обращении к русскому самодержцу, – так и его чуть не революционные взгляды.

По преданию (начнем уж с самого краткого экскурса в родословную), род Овчинниковых происходил от одного из варягов рюриковой дружины – относясь к числу самых древних и знатных русских фамилий. Головокружительный взлет благородного семейства случился в царствование «кроткия Елисавет». За некие известные государыне заслуги на интендантском поприще прапрадед Данила Ильича был пожалован графским титулом. С тех пор уже около века Овчинниковы обретались подле императорского трона в орбите великих событий, определявших ход отечественной истории. Близко – следуя принципу «тише едешь – дальше будешь» – к пышущему жаром и разряжающемуся фонтанами раскаленной магмы эпицентру тех событий не приближаясь, но и не упуская возможности курочкой по зернышку скапливать состояние одно из богатейших в России.

Данил Ильич, однако, на ближнюю родню был похож мало. Переняв характер, может статься, непосредственно от воинственного родоположника, Железнобокий предпочитал девиз: «all or nothing!». Да и любому, кто на него ни взгляни – а был тот собою истинный веринг: богатырского сложенья, с упрямым профилем в обрамлении по-львиному густой в рыжину гривы, с угадываемой в жестах и манерах силой да с неугомонным огоньком во взоре свинцово-синих как вода северных озер глаз – словом, любому приходило невольно, что молодец этот не иначе самим провидением выбран для дел решительных и судьбоносных.

В юности его сиятельство получил блестящее европейское образование, подолгу живя в Англии с Голландией, где и вдохновился идеей переустройства России на разумный западный лад. (Ибо неутолимое любопытство вкупе с кипучей мыслью в нем сочетались также с искренним национальным чувством). Зоркий ум Данила Ильича приметил главное – что основой процветания данных стран послужило свободное предпринимательство, раскрывающее в народе его самые лучшие качества: деловую хватку, инициативность, сметливость. А ежели, задумался он тогда, перенести эти западные пригожества на русскую почву да помножить на исконные русские добродетели, такие как трудолюбие или неутомимость – верно, Россия вознеслась бы выше прочих держав, став подлинным светочем человеческого рода!

Эта идея – добавить в русскую жизнь предприимчивое европейское начало, – однажды утвердившись в душе Данила Ильича, отныне стала для него смыслом жизни. Будучи убежденным матерьялистом, в вопросе о движущей силе прогресса наш граф допускал несколько идеалистичный (если не сказать мистический) подход. В самом деле, откуда к отдельным нациям приходят ренессансы да золотые века, каким образом (и опять же – в отдельных точках земного шара) возникают феномены «economic miracle», etc?

Вероятно, считал Данил Ильич, дело в неопознанной еще наукой нематериальной субстанции, которая являет творческий потенциал народов. По шутливой аналогии со средневековыми учеными, студент Кембриджа, Оксфорда и Лейдена про себя прозвал сию таинственную сущность – Phlogiston. Но если мужи прошлых веков воображали некий невесомый флюид, что изначально пребывает во всех веществах и улетучивается при сжигании, то в представлении Данила Ильича данный элемент имел место быть в коллективном сознании общества, находясь в нем в спящем виде и просыпаясь при определенных условиях – и при том не «улетучиваясь», а самым деятельным образом преобразуя действительность, то есть непосредственно создавая прогресс: научный, культурный, промышленный и какой угодно другой.

Нелишне добавить, что в бытность свою на Западе, наш юных лет патриот и поборник прогресса негодовал, слыша суждения иных местных франтов: мол, русский человек ленив и скучен умом, а Россия-де обречена оставаться неразвитой полудикой окраиной. Оно конечно, страны Европы тогда уже вовсю покрывались телеграфными столбами, дымили трубами фабрик да изобретали все новые машины – в то время как на Руси-матушке от любых новшеств шарахались как от диаволового наваждения. Да и в целом, что греха таить, порядки в Отечестве нашем сохранялись как при царе Горохе: в структуре экономики безраздельно господствовало сельское хозяйство (при том пахали мужики землю сохой, ни о какой механизации речи не шло), главными же товарами экспорта значились зерно да пенька, лес да деготь. И, тем не менее, Данил Ильич твердо верил в таланты русского народа. Беда, что проявиться им, талантам, мешала очевидная злая сила, что сковывала всякую смелую мысль и на корню подрубала всякое благое начинание. Имя сему злу было КРЕПОСТНОЕ ПРАВО; и уж откуда, как не из Европы, губительные его последствия выглядели особо зримо…

…Вернувшись в Россию, вызывающе молодой по меркам big politics граф произвел фурор незаурядным умом и смелыми идеями. Доводы его о Предпринимательской Инициативе, Торговле, Частной Собственности, как о трех китах государственного преуспевания, ворвались в сонные салоны того николаевского времени подобно порыву свежего ветра. Вокруг Железнобокого – в коем за его всегдашней учтивостью и спокойным достоинством; за его остроумием и знаниями чуть не обо всем на свете; наконец, за его искренностью и пламенем во взоре – в общем, в коем всеми ощущалась сила, что отличает людей, способных на свершения, стремительно сплотилась партия, вобравшая в себя чуть не всю мыслящую общественность обеих столиц: были то светлые умы, в возрасте тоже молодом, не успевшие погрязнуть в цинизме и запятнаться в бесчестных поступках, и все они видели в нашем графе того, кому надлежит возглавить правительство. Тут, верно, проявился главный талант его сиятельства. Еще студентом с интересом постигая экономические теории и следя за научными открытиями, Данил Ильич душою стремился отнюдь не к тому, чтобы стать изобретателем, фабрикантом или бизнес-мэном, т.к. все эти виды деятельности были для его натуры слишком ограничены… Нет, манила Данила Ильича одна-единственная звезда – Политика. Ибо кому многое дано, так он разумел, с того и многое спрашивается. Если ж точнее, в понимании Данила Ильича блистательное происхождение его являлось не столь привилегией, но полученным Свыше указанием о служении стране и народу. (Впрочем, не чуждый самоиронии, граф смущался этакой патетичности и обычно сводил ее в шутливую форму: мол, аристократия подобна овчарке, приставленной к народному стаду для его обережения и защиты.) А уж каким должно быть это служение – тут даже вопроса не стояло! Его сиятельство сознавал, что в нынешнюю эпоху technological revolution станет, говоря по-библейски, «взвешено», какие страны и народы будут править планетой в будущем, а какие спихнуты на обочину истории. Ergo предстоял титанический труд – чтобы Россия за короткое время смогла:

а) изменить самое себя,

б) наверстать упущенные годы и целые эпохи развития,

в) получить свое «a place under the sun» в новом мире.

«Да уж вовсе же эта задача невозможная!» – сказал бы любой сторонний наблюдатель, сравнив холодным взглядом положение дел в России и на Западе. Однако Данил Ильич чувствовал в себе страстный азарт, чтобы сделать возможным невозможное. Вот почему в политической стихии – и в ней одной – он находил поприще, что захватывало его без остатка, и в кое направлял все свои силы и движения ума.

Вскоре сам император был наслышан об этом «fauteur de troubles» («нарушителе покоя»). О том, что в салонах объявился некий вольнодумец, коий-де объединяет партию сторонников прогресса, его величеству докладывали и по жандармской линии, и со стороны придворного окружения, боявшегося любых перемен пуще огня преисподней. С другой стороны, Николай слышал об этом господине кое-что лестное, ибо в числе сторонников того значились и представители августейшего семейства. Словом, император был немало заинтригован, и в какой-то момент его любопытство достигло пика. В один вечер, когда его величество совершал конную прогулку по столичным улицам, случилось так, что по той же дороге скакал на великолепном белом иноходце граф Данил Ильич. Каково же было удивление и возмущение Николая, когда иноходец графа обогнал скакуна венценосного всадника. Как государь ни пытался нагнать непочтивца, как ни хлестал по бокам своего рысака, несущийся впереди иноходец был недосягаем. И ровно в момент, когда его величество готов был обрушить свой гнев, все и разъяснилось. Молодой граф, натянув поводья, враз остановил скачку. «Сир! Сей жеребец предназначен в подарок Вашему Величеству. Теперь вы видите, он достоин быть под седлом русского царя!» – спешившись, с поклоном сказал Данил Ильич, едва император с ним поравнялся. От этого Николай, еще не остывший от пыла гонки, взял и захохотал. Всем было известно, что царь благоволил подданным, каковые умели показать находчивость и смелость (в разумных, конечно, пределах – не переходя черту дерзости). Вот почему Николай оценил и подарок графа, и устроенную тем демонстрацию. «Merci! – ответил самодержец и добавил: – Про вас, граф, говорят, что вы знаете, как ускорить ход не только императорской лошади, но и государства? Что же… готов выслушать ваши идеи!». Так была назначена его сиятельству высочайшая аудиенция – к ужасу всего старомыслящего сановного сообщества.

К докладу Данил Ильич готовился, зная, что иного шанса получить министерство и карт-бланш на реформы у него не будет. Т.е. чтобы исключить всякую возможность неудачи.

Каким же, спрашивается, образом?

Казалось бы, именно Николай Первый, в силу знаменитого своего консерватизма, слыл главным оплотом устаревших российских порядков. Так оно так. Но следует понимать (и кто-кто, а граф от крови варягов понимал о том лучше прочих), что двигала самодержцем забота о недопущении в радеемой державе потрясений и смут.

Оно конечно, в чем-то можно было признать логику императора, упорно цеплявшегося за старину: держава наша, может, с виду казалась гранитным монолитом, а случись какое неспокойствие – не приведи Господь, рассыплется что карточный домик! (Не ручаемся, что его величество именно в таких образах представлял ситуацию, но, видимо, недалеко от того). Потому Николай опасался даже ветерка обновления, не говоря, чтоб полностью провентилировать здание государства и вымести весь многовековой сор.

Однако Данил Ильич придумал как подвигнуть царя взглянуть на перемены под иным ракурсом. Держась консервативных взглядов в сфере общественных отношений, в области прикладных материй самодержец, напротив, нередко отдавал предпочтение новаторским подходам. Например, именно по его личной воле за четыре года до того была проложена первая в России железная дорога, связавшая Петербург с Царским Селом. А теперь император грезил уже о железном пути между Питером и Москвой, не слушая никаких отговорок от вельмож, ибо ясно сознавал необходимость скоростного сообщения для огромной империи.

На этой монаршей заботе Данил Ильич и решил сыграть.

Заранее все рассчитав, будущий реформатор привез с собой из Европы невиданные, выкупленные за огромные деньги диковины: две паровые машины – но не для паровозов и не для стимботов, а для самых что ни есть летательных аппаратов. Здесь, разумеется, должно пояснить. Попытки поднять в воздух механический самоход в наш просвещенный век предпринимались разными экспериментаторами в разных странах мира, но доднесь ни одному мечтателю не удалось достичь в этом успеха. Вот и привезенные его сиятельством махины (одна из Лондона, другая из Парижа) тоже показали во время испытаний негодность для полноценных полетов, поэтому имели разве музейную ценность – как неудачные опытные модели. Однако тут важнее-то было другое. Т.к. создавались оные двигатели на пределе современных технических возможностей, то и выглядели ВНУШИТЕЛЬНО. А стало быть на «царя-инженера» (как тот любил себя именовать) должны были произвести впечатление.

«…Судите же сами, сир! – так планировал Данил Ильич завершить доклад. Каковой, напомним, имел посыл в необходимости преобразований в России. Дабы Отечеству «воспрянуть от сна», по мысли графа Овчинникова, следовало и крепостное право отменить, и ввести разделение власти на исполнительную, законодательную и судебную, и полную свободу слова узаконить… В обычных условиях и толики из перечисленного хватило бы, чтоб его величество пришел в неистовство. Но Данил Ильич не сомневался: заворожившись видом чудо-машин, государь будет слушать его с полным вниманием. – …Судите! Народы Запада, имея свободу предпринимательской инициативы, вовсю разрабатывают все более совершенные механизмы – и уже замахиваются на создание воздухоплавательного транспорта. Если Россия сегодня позволит себе отстать в означенном отношении, то завтра станет легкой добычей для вражеских армий, вооруженных летательными самоходами. Но зато представьте, каким благом для нашей преобширной державы смогут оказаться те же летательные самоходы, если мы сами первыми таковые изобретем! Ах, стоит дать нашему трудолюбивому народу возможность вольно реализовать свои потенциалы, как Русь-матушка не только наверстает отставание в наземном и водном сообщении, но обгонит всех в сообщении воздушном!» – Этот аргумент и должен был стать на весах государевых суждений той решающей песчинкой, которая убедила бы его согласиться с доводами докладчика. Говоря по-простому: загоревшись идеей развития русского воздухоплавания, царь volens nolens загорелся б и идеей реформ, нужных для предпринимательства. В конце концов, – если вернуться к нашей аллегории, – куда разумнее, вместо чтоб оберегать российский дом от потрясений, так его укрепить прочными опорами, что никаких стихий можно будет не опасаться!

Свежим от морозца утром 15 октября петербуржцы, случившиеся в тот час на Дворцовой набережной, увидели зрелище во всех отношениях примечательное.

В направлении к царской резиденции аллюром мчался на скакуне-«форобреде» статный господин в английском костюме – молодой граф Овчинников; а за ним столь же проворно неслись две запряженные шестерками повозки, на коих громоздились презатейливейшего вида железные штуковины; за повозками же – стараясь не отстать следовали кто верхом, кто в бричках самые верные из товарищей Железнобокого. Сразу после доклада граф рассчитывал занять министерство и сходу, не теряя время начать работу, так что уже прикидывал, кому и какие поручения дать, ибо дел хватит всем… А что доклад будет одобрен, помимо прочих резонов служило порукой, что Данил Ильич ныне чувствовал такое вдохновение, что встань на его пути гора – он бы гору свернул!

Все случилось в минуту. Внезапно у самого дворца посреди дороги опрокинулась Бог уж весть как там оказавшаяся груженная крестьянская подвода, и не то худо, что поклажа просыпалась, а худо, что прямо перед каретой светлейшего князя Мельчекова, царского любимца. Давай светлейший в ярости охаживать крестьян плетью, а те и рук поднять не смели. Тогда за несчастных вступился Данил Ильич:

«Что ж вы, сударь, мужиков словно скот бьете? – бросил он царедворцу. – Чай, не боитесь, что они ответить не могут!» И с этими словами сам отхлестал князя стеком, как распоследнего холопа.

Не успел еще Данил Ильич пройти дворцовой анфиладой в царский кабинет, как история эта уже облетела сановный Питер. В донесении царю придворная клика умудрилась обставить дело, будто граф поднял руку не на глупого Мельчекова, а совершил démarche против священных основ и устоев. Дескать, отныне достоинство высокородного дворянина будет не выше достоинства обычного мужика, да и сам государь будет во всем ограничен конституционными рамками. Его Величество, кипя от гнева, потребовал от явившегося пред высочайшие очи дерзеца объяснений. На что кандидат в министры не стал отнекиваться: да, так и есть. Ни одного мужика впредь нельзя станет обижать безнаказанно. Тогда Николай спросил иначе: правда ли, что «fauteur de troubles» надумал свести роль русского самодержца до амплуа жалкого английского короля, покорного воле горлопанов из парламента? Уже понимая, что случившееся было провокацией, Данил Ильич, может, увильнул бы от прямого ответа, постаравшись облечь его в приемлемый государю компромисс. Но как раз в эту минуту к высочайшему кабинету подоспели помощники , с немалым трудом катившие машины. И то ли ввиду товарищей – жадно ловивших каждое слово, – то ли по иной причине, граф ответил прямо:

«Лишь, когда все будут равны перед законом, – сказал он, – в России наступит золотой век. Поэтому ни один человек, даже царь, не может быть выше конституционных норм!».

Ох… Не привыкший, чтобы ему вот так дерзили в лицо, государь впал в неистовство – такое, что даже не обратил внимания на интригующие механизмы, как не мог бы теперь обратить внимания ни на какие толковые мысли из заготовленного доклада. Из дворца Данил Ильич был выведен под конвоем гвардейцев и помещен под домашний арест.

Вечером того же дня Николай (при активном старании клики, усердно подпитывавшей монаршую ярость) велел обидчику отправляться в ссылку в родовое имение.

То было фатальное крушение.

Неспроста мы ранее упоминали, мол, «кому многое дано – с того многое спрашивается». Оно и верно. Данилу Ильичу, наследнику знатнейшего рода и владельцу колоссального богатства, было дано от судьбы изрядно. Чего уже стоит, что от рождения до смерти всех отпрысков клана Овчинниковых окружала забота полчища слуг, следивших, чтобы барин ни в чем не испытывал неудобств и в любой момент имел под рукой все нужное.

Всю ночь до утра, поражая взгляды и умы столичных жителей, из ворот петербургского дома графа выезжали экипажи и повозки, складываясь в длинную вереницу обоза: незадавшийся реформатор с женой на сносях отправлялись в изгнание. Наличествовали в той нерадостной процессии и бесчисленные лакеи, и всевозможная роскошная утварь, и разные иные атрибуты фамильного престижа.

Ну а последними – подальше от глаз потерпевшего фиаско – волоклись телеги с не сослужившими доброй службы «летательными машинами». Так опять же придворные настояли, чтобы изгнанник увез иноземные ухищрения с собой, ну их, дескать, от греха…

II…Вот так Данил Ильич очутился в ссылке.

В нашем медвежьем углу, имя которому Залесский уезд.

После описанного происшествия самое имя Данила Ильича стало в сферах верховной власти под запретом, чего не изменила даже смерть Николая и воцарение молодого Александра, известного нравом мягким и взглядами либеральными. Отнюдь, прощать дерзость (тем более явленную перед Венценосцем) российская власть не собиралась – сколько лет не пройди.

А быть точным: к началу основных событий нашего повествования миновало без малого двадцать лет. Большей насмешки судьбы над Железнобоким представить сложно!

Но – обо всем по порядку.

Перво-наперво, о чем нам следует рассказать, что Залесский наш уезд, равный по территории средней руки немецкому королевству, расположен в N-ской губернии, но с тем же успехом мог бы быть причислен и к соседним Костромской, Вятской или Вологодской. Потому как раскинувшийся по бескрайним лесам край этот находится равно далеко от всех крупных городов, и жители здешние спокон веков считают себя не N-скими, а равно не костромскими, вятскими или вологодским, а только – залесскими.

О палестинах наших у соседей бытует слава, как о местах совершенно глухих, где еще можно встретить лешего и кикимор, предпочитающих, известно, удаление от цивилизации. Последняя здесь представлена одним-единственным городком – уездной столицей, насчитывающей несколько сотен жителей, обитающих в бревенчатых домиках с крышами из невзыскательной дранки, зато украшенных затейливыми коньками. Прочее присутствие человека сводится к жмущимся у дорог и рек селам-деревням с десятком-другим, много полусотней изб да барским домом. Вот и вся цивилизация. Вокруг же – лес-исполин, лес-океан. Что говорить, если лета на проходило, чтоб в здешних безбрежных ельниках и сосняках сколько-то деток да девиц деревенских, кто по грибы-ягоды ходит, не пропали бы с концами. Такой здесь край.

Что же за народец обитает в этом краю? Народ как народ – как в любом глухом уголке. Основное большинство, понятно, мужиковского звания, дворян наберется с несколько десятков, да и те сплошь худородные помещики, владеющие одной деревенькой…

…Но выразились мы не совсем правильно. Ибо в каждом русском краю так или иначе проживает народец со своими особенностями. Есть таковые и у наших, как прозвал их граф Данил Ильич, «аборигенов».

Прежде всего отпечаток наложила удаленность от культурных центров. Ввиду чего даже дворяне залесские не отличаются образованностью, а про крестьян говорить нечего: те за склонностью к дремучим суевериям хорошо если на пенек не перекрестятся по ночному времени. Вообще у всех наших весьма укоренена вера в существование обитающей по лесам и болотам нечистой силы, а также, что иным из женщин даны сверхъестественные способности, превращающие их кого в полезных знахарок, а кого во вредных колдуний. Примечательно, что рассказы о ведьмовской силе залесских дульсиней распространялись далеко за пределы нашего уезда, что можно отнести к вызывавшей у соседей безотчетную опаску обособленности сего края, огороженного дикими чащами и погибельными топями.

Из этого положения наособицу прямо проистекала и еще одна черта. Как помещики, так и мужики уездные относились недоверчиво ко всему, что приходило из внешнего мира. Потому, если в соседних землях пусть изредка делались робкие попытки перенять маломальские достижения прогресса, то в нашем медвежьем углу о таком речи не шло. Как деды-прадеды делали, так и мы будем, значило главное правило жизни в Залесском уезде, коему следовали все местные.

Не мудрено, что из года в год уездная жизнь протекала по раз навсегда заведенному порядку. Весной пахали и сеяли, летом косили траву, осенью собирали урожай, а в зиму, между страдами, что крестьяне, что дворяне, имели любимым занятием лежание на печи, что почиталось высшей радостью бытия. Не сказать, что жизнь такая была богата да приятна. Скорее скудна и трудна, а в неурожайный год даже голодна. Зато – привычна, а главное понятна.

К проявлениям этакого держания своего и неприятия внешнего можно отнести и особую форму уездного управления. Нет, разумеется, в Залесском уезде, как в любом другом, наличествовали положенные по закону должности, как то: предводитель дворянства, председатель и заседатели суда, разного рода попечители. Однако власть их была скорее формальной. Реальными вершителями всех дел у нас, как заведено было с незапамятных времен, выступали два сообщества – крестьянская община, она же «мир», и дворянский «бомонд». На собраниях этих сообществ принимались все важные решения, касающиеся хозяйственных вопросов, а также вершились судебные споры. При том главные голоса тут имели не чины, наделенные официальными полномочиями, а самые почтенные персоны, подчас вовсе не занимающие никаких должностей. Впрочем, бывало и такое – как вышло, например, с нынешним исправником г-ном Пантелеймоном Григорьевичем Офицеровым – что в одном лице сочетались и всеобщее уважение, и высокий чин…