Полная версия

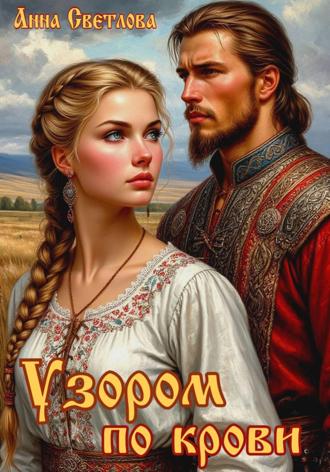

Узором по крови

– Княжна, да в своём ли ты уме… – начала она, поправляя вышитый повойник, но я уже не слушала, а побежала к лестнице, перепрыгивая через ступеньки, подхватив подол вышитого сарафана, на котором красные узоры-обереги сплетались с синими нитями, защищающими от дурного глаза. Деревянные ступени скрипели под ногами, выдавая моё бегство. Отец не возьмёт меня на совет – женщинам там не место, даже если эта женщина – дочь князя, умеющая стрелять из лука лучше многих дружинников. Но есть тайный ход, о котором знаю только я: лазейка между стеной трапезной и гридницей, где собирается дружина. Я нашла её ещё ребёнком, когда пряталась от Пелагеи после того, как разбила привезённую из Царьграда чашу. Оттуда можно услышать всё, что говорится на совете.

Сердце колотилось, руки дрожали, пока я отодвигала тяжёлую дубовую скамью, скрывающую вход в лаз.

Паутина липла к лицу, пыль забивалась в нос, но я упрямо ползла вперёд по узкому проходу. Каждый вдох давался с трудом, словно сама судьба пыталась остановить меня. Что-то подсказывало: сегодня там решится участь всего Черноярова.

Я прижалась ухом к щели в стене, боясь выдохнуть. Густой запах дыма от смоляных факелов, хмельного мёда из дубовых братин и мужского пота просачивался сквозь трещину, обволакивая меня, словно погребальный туман. Голос отца звучал глухо, но каждое слово врезалось в сердце острее кривого половецкого ножа.

– Половцы собирают огромное войско. Хан Кончак поклялся напоить свой меч русской кровью и стереть с лица земли все крепости на границе. И первой на его пути окажется Чёрный Яр, – проговорил отец.

В гриднице повисла тишина – тяжёлая, давящая, как перед грозой, когда даже птицы замолкают. Я слышала лишь потрескивание факелов да прерывистое дыхание мужей. Кто-то сплюнул на утоптанный земляной пол и прошептал молитву, призывая защиту Господню.

– Сколько у них воинов? – спросил старый боярин Святослав, его голос скрипел, как несмазанная петля на крепостных воротах. Я явно представила себе его изрубленное шрамами лицо, седую бороду, аккуратно подстриженную, и нательный крест на груди, потемневший от времени.

– В грамоте говорится, не меньше шести тысяч, – ответил отец, и я услышала, как он с силой опустился на дубовую лавку, покрытую волчьими шкурами. – Степь черна от их коней, как погост после мора. Они идут, словно саранча, пожирая всё на своём пути. Сжигают деревни, оскверняют церкви, угоняют скот и людей.

Желудок мой скрутило в тугой узел, во рту пересохло, будто я неделю не пила воды. Шесть тысяч… Я попыталась представить такое войско и не смогла – разум отказывался вмещать эту бездну.

– У нас едва наберётся пять сотен мечей, – проскрипел голос сотника Братимира, и в нём звучала обречённость старого волка, загнанного в ловушку. – И это считая стариков, что меч еле держат, да безусых юнцов, не видевших крови. Запасов зерна на месяц осады, не больше.

Я закусила губу до боли, ощутив, как кровь пульсирует в висках подобно боевым барабанам. Пять сотен против шести тысяч… Это не битва – это жертвоприношение. Как ягнят на заклание поведут наших мужей. Перед глазами встал образ старшего брата Всеслава, который всегда бредил подвигами и славой. Неужели ему суждено пасть от стрелы какого-нибудь безымянного степняка?

Глава 4.

– Нужно просить помощи у соседей, – предложил кто-то, и я узнала голос молодого боярина Твердислава. – У Мстислава, у Всеволода Большое Гнездо…

– Пока гонцы доберутся, пока князья соберут дружины… – Отец с такой силой ударил кулаком по столу, что зазвенели серебряные кубки и вздрогнули деревянные блюда с нетронутой едой. Я дёрнулась, словно удар пришёлся по мне. – Не минет три-четыре седмицы, как половецкая орда станет у наших ворот. Князь Игорь разбит наголову. Полки его растоптаны, как трава под конскими копытами, сам он пленён. Степняки опьянены победой и жаждут нашей крови.

Я прикусила губу, медный привкус растёкся по языку, смешиваясь с солью непрошеных слёз. Три-четыре седмицы! То есть к следующему новолунию орда Кончака обрушится на наши стены, как морская волна на песчаный берег. И князь Игорь, на которого мы надеялись, пленён! Господь, за что ты отвернулся от нас? Что мы сделали, чтобы заслужить такую судьбу? Я сжала в кулаке образок.

– Можно уйти, – тихо произнёс боярин Уветич, и голос его дрогнул, как тетива перед выстрелом. – Увести людей за реку, пока есть время. Спрятаться в лесах, в болотах, куда степняки побояться сунуться. Сохранить хотя бы жизни…

– И бросить землю отцов?! – Голос батюшки зазвенел от ярости. – Чтобы наши дома осквернили, церкви разорили, поля вытоптали, кости наших предков из могил выбросили?! Нет! – он ударил кулаком в грудь так, что загудела кольчуга, и звук этот отозвался во мне дрожью. – Чёрный Яр стоял здесь со времён языческих богов и будет стоять, пока жив хоть один из нас! Лучше лечь костьми, чем жить с позором труса! Лучше пасть в бою, чем дожить до дня, когда наши дети спросят нас: «Почему вы отдали нашу землю врагу?»

Я невольно улыбнулась сквозь слёзы, слыша эти слова, чувствуя, как гордость за отца смешивается с ледяным ужасом. Батюшка всегда был храбрым воином. Но даже бог не может остановить море стрел и тысячи клинков. Я прижала ладонь к груди, где под вышитой рубахой билось сердце, наполненное страхом и решимостью одновременно. Что-то нужно делать. Что-то, что не под силу ни отцу, ни его воинам.

– Быслав! Ты что молчишь? – спросил кто-то у старца, и голоса стихли, как шелест листвы перед бурей.

Я напряглась всем телом, вжимаясь в щель до боли, до саднящих ран на коленях. Дыхание замерло в груди, словно капля росы на паутине: тронешь и сорвётся. Старый Быслав с седой бородой до пояса, заплетённой в три косы, и глазами цвета грозового неба, редко говорил на советах, но, когда размыкал уста, даже птицы замолкали, прислушиваясь.

– Вороны кружат над Чёрным Яром, – медленно произнёс старец, постукивая посохом из чёрного дуба об пол. Его голос, казалось, шёл из-под земли. – Я молился святым. Они говорят разное… – он помолчал, и в этой паузе я слышала, как гулко колотится моё сердце о рёбра, словно кузнечный молот по наковальне. – Но одно ясно: кровь прольётся. Много крови. Земля напьётся ею досыта.

Холод пробежал по моей спине, словно ледяная змея. Я прикусила косу, чтобы не выдать себя стоном. Перед глазами встали картины: горящие избы, тела на частоколе, кровь, стекающая по ступеням церкви… Пресвятая Богородица, не оставь нас!

– Есть ли надежда? – спросил отец, и я услышала в его голосе то, чего никогда не слышала прежде – отчаяние. Тихо звякнул нательный крест на его груди. Пальцы батюшки невольно коснулись серебряной ладанки с мощами святого Георгия, защитника всех воинов православных.

– Надежда всегда есть, – ответил старец Быслав, и что-то в его голосе заставило меня вздрогнуть. Я почувствовала, как по телу пробежали мурашки, словно кто-то невидимый провёл ледяной ладонью по моей коже. – Но не в мечах и не в стенах. – Он помолчал, взгляд его потускневших глаз устремился куда-то вдаль. – Как бы мне ни претило это признавать, но нам придётся обратиться к той, что слышит шёпот предков в завывании ветра. К Маломире.

По гриднице пронёсся ропот. Я затаила дыхание, вцепившись пальцами в трещину стены так, что ногти согнулись. Маломира! Отшельница, живущая в самой чаще Мёртвого леса, куда даже самые смелые охотники не заходят. Место, где деревья шепчутся между собой, а болотные огни водят хороводы в безлунные ночи. Говорят, она разговаривает с духами умерших и может заглянуть в завтрашний день.

– Да она же ведьма! – выкрикнул кто-то из дальнего угла, и я узнала голос дядьки Святозара, который всегда первым бросал в огонь щепоть соли, чтобы отогнать бесов. – Нечистая! Говорят, она пьёт кровь младенцев и варит зелья из человечьих костей!

Желудок мой сжался в комок. Я слышала шепотки о Маломире с детства: страшные сказки, от которых стыла кровь в жилах. Но сейчас, когда смерть смотрела нам в глаза глазницами половецких черепов, даже самые жуткие предания казались меньшим злом.

– Молчи, пёс! – рявкнул отец так, что задрожали стены и закачались медные светильники на цепях. Я представила, как вздулись жилы на его шее. – Если бог отвернулся от нас, может, духи предков помогут. Я поеду к Маломире.

Сердце моё пропустило удар, а потом забилось с такой силой, что, казалось, вот-вот проломит грудную клетку. Тишина, повисшая после слов отца, была тяжелее каменных плит, которыми вымостили двор храма прошлой весной.

Отец! В Мёртвый лес! К ведьме, о которой даже говорить боятся после захода солнца! Никто из вернувшихся от неё не был прежним, а многие не возвращались вовсе.

Глава 5.

Ночь стояла тёмная, как медвежья шкура. Ни звёзд, ни месяца – словно сами небеса отвернулись от нас после разгрома князя Игоря. Я накинула на плечи суконный плащ, подбитый заячьим мехом, и затянула пояс с висящим на нём ножом в костяных ножнах. Руки дрожали, но не от холода – от страха и решимости.

– Забавушка, голубка, одумайся, – шептала нянька Пелагея, заламывая натруженные руки. Морщинистое лицо в свете лучины казалось вырезанным из старого дуба. – Не женское это дело – по лесам в темноте шагать. Да ещё за князем следом! Осерчает батюшка твой. Со свету сживёт и меня, и тебя.

– Не сживёт! – Я упрямо тряхнула головой, заплетая косу тугим жгутом. – Он один едет к Маломире. Один! После того как половцы разбили дружину князя Игоря, отец совсем извёлся. Ты же видишь, как он почернел лицом, будто головня.

Я перекрестилась, мысленно прося у Господа защиты на опасном пути. В Мёртвом лесу правили законы древние, как сама земля, и силы, что были здесь задолго до того, как свет христианской веры озарил русские земли.

– Я видела, как он собирался, – продолжила говорить я. – Ни кольчуги, ни меча не взял. Только нож да горсть соли в ладанке. Против кого соль-то? Против нечисти! А если… если не вернётся он? Да я никогда не прощу себе, что отпустила его одного.

Голос мой дрогнул, и Пелагея, вздохнув тяжело, как старая кобыла перед долгой дорогой, перестала причитать. Она знала – не отговорит. Упрямство моё – от отца, а решимость – от матери.

– Тогда и я с тобой, – сказала она, повязывая на голову тёмный платок. – Не пущу одну. Хоть на погибель, а вместе.

***

Лес встретил нас недобро. Сосны скрипели, будто жаловались друг другу на незваных гостей. Ветки цеплялись за одежду, словно костлявые пальцы утопленников. Мы шли по следам отца: свежим отпечаткам копыт его вороного жеребца на влажной земле.

– Нянюшка, – прошептала я, когда мы углубились в чащу настолько, что даже звуки крепости растаяли вдали, – а правду говорят, что Маломира может видеть будущее?

Пелагея только сплюнула через левое плечо и поправила узелок с солью, что висел у неё на поясе.

– Не поминай лихо, пока оно тихо, – буркнула она. – Говорят разное. Сказывают, она последняя из рода древних волхвов, что помнят язык духов. А ещё утверждают, что она не стареет уже сотню лет и пьёт кровь девиц, чтобы сохранить молодость.

Я вздрогнула, представив бледную старуху с длинными когтями, склонившуюся над моей шеей. По спине пробежал холодок, и я крепче сжала рукоять ножа.

– Если бы она была такой, отец не поехал бы к ней без оружия, – прошептала я, больше себе, чем Пелагее.

Лес становился всё гуще и темнее. Деревья здесь росли так близко друг к другу, что их ветви переплетались над головой, не пропуская даже тусклый свет звёзд. Мы шли, спотыкаясь о корни и вздрагивая от каждого шороха. Дважды мне виделось, что я вижу жёлтые глаза, следящие за нами из кустов, но, когда я указывала на них Пелагее, там уже ничего не было.

Внезапно лес расступился, открывая небольшую поляну. В центре её стояла избушка, такая древняя, что, казалось, она выросла из земли, как гриб после дождя. Стены, почерневшие от времени, поросли мхом, а крыша была покрыта не соломой, а какими-то странными пучками трав, от которых исходил терпкий, дурманящий аромат.

У коновязи нетерпеливо перебирал копытами вороной жеребец отца. Он настороженно косился на меня блестящим глазом, словно предчувствуя недоброе и готовясь в любой момент рвануться прочь.

– Батюшка уже здесь, – тихо проговорила я, и сердце моё забилось часто-часто.

Мы подобрались ближе, стараясь ступать бесшумно. Из трещин в ставнях сочился тусклый свет – не яркий, как от лучины, а зеленоватый, болотный. Я припала к окну, нащупала взглядом узкую щель и заглянула внутрь.

То, что я увидела, заставило меня прикусить губу до крови, чтобы не вскрикнуть. Отец сидел на низкой скамье, прямой и напряжённый, как натянутая тетива лука перед выстрелом. Напротив него, грациозно скрестив ноги, расположилась женщина. Не старуха с крючковатым носом, как я представляла в своих тревожных фантазиях. А молодая, с длинными волосами цвета вороного крыла, в которых, словно звёзды в ночном небе, серебрились редкие седые пряди. Лицо её было белым, как свежевыпавший снег, почти светящимся в полумраке комнаты.

Когда она повернула голову в мою сторону, я невольно вздрогнула и отшатнулась. Её глаза, казалось, пронзали темноту. Они были разного цвета: один – зелёный, как молодая весенняя листва, другой – чёрный, как безлунная ночь. Эта странная особенность делала её взгляд одновременно притягательным и пугающим, словно смотрели на меня сразу два разных существа.

Между ними на земляном полу был начертан круг из белого песка, а в нём лежали кости – не человечьи, как шептались люди в крепости, а звериные, с выжженными на них незнакомыми знаками.

– Скажи мне, Маломира! – Голос отца прорезал тишину. – Есть ли надежда для моего народа? Половцы жгут наши сёла, угоняют скот, убивают мужей, уводят в полон женщин и детей. Мои воины падают духом. Что об этом говорят духи?

Ведьма, не поднимая взгляда, склонилась над костями, рассыпанными в священном круге. Её тонкие пальцы, украшенные кольцами с мерцающими камнями, скользили между ними с благоговейной осторожностью, словно каждая кость была ключом к невидимым вратам судьбы.

– Не ветром шепчут кости, а истину глаголют о крови, – произнесла она голосом, похожим на шелест листьев. – О крови пролитой и о крови, что ещё прольётся. Но вещают они и об ином…

Она замолчала, и в этой тишине мои виски наполнились гулким биением. Отец подался вперёд.

– Говори! – рявкнул он так, что дрогнули угли в жаровне. – Моё княжество на краю гибели, а ты играешь в загадки!

Маломира медленно провела пальцем по ребру лосиной кости. Кость затрещала, словно живая, и раскололась вдоль.

– Придёт человек двух кровей, – медленно произнесла она, всё ещё не поднимая глаз от костей, – и с ним придёт либо мир, либо погибель. Выбор этот на дочери твоей лежит.

– Что ты несёшь, ведьма?! – князь рванулся вперёд.

Я отпрянула от щели, словно обожглась. Что за выбор? Какой человек двух кровей? В голове зашумело, как в весенний паводок, когда река выходит из берегов. Сердце затрепетало раненой птицей, а дыхание перехватило, будто невидимая рука сдавила горло.

Неужто судьба нашей земли на мне? Как нести это бремя, если я даже с иглой управляюсь неловко? Пальцы мои похолодели, а колени ослабли настолько, что пришлось опереться о стену, чтобы не упасть. Слова пророчества, словно осенние листья, кружились в моём сознании, складываясь в узор, значение которого я не могла понять.

Я прикрыла глаза, пытаясь успокоить бешеный стук сердца. Где-то вдалеке закричала ночная птица, и этот звук, пронзительный и одинокий, показался мне предзнаменованием. Когда я вновь взглянула в щель, женщина с разноцветными глазами смотрела прямо на меня, будто видела сквозь стену, и лёгкая улыбка тронула её бледные губы.

Глава 6.

Переяр

Ветер гнал пыль по выжженной степи, словно невидимый пастух – стадо серых овец. Я пригнулся к шее коня, чувствуя, как его мускулы перекатываются под моими бёдрами – живая волна, несущая меня прочь от смерти. Позади нарастал топот погони – шестеро, может, семеро всадников. Мои братья по крови. Теперь – враги до последнего вздоха.

Конь хрипел, белая пена хлопьями слетала с его почерневших губ. Каждый вдох жеребца отдавался болью в груди – словно это мои, а не его лёгкие разрывались от бешеной скачки. Я знал: Буран выносливее любого степного скакуна, но даже его силы таяли с каждым ударом копыт о растрескавшуюся землю.

Стрела просвистела над моей головой – змеиное шипение смерти. Вторая вонзилась в землю справа, взметнув облачко пыли. Третья обожгла плечо, разорвав рубаху с влажным чавканьем. Кровь потекла по руке – горячая, липкая, пахнущая железом. Боли не было – только ярость, застилающая глаза алым маревом, и горечь предательства, что жгла горло сильнее трёхдневной жажды.

– Тогрул! – прорезал воздух голос Русудана, хриплый от долгой погони. – Остановись! Хан пощадит тебя, если повинишься!

Я стиснул зубы так, что в ушах хрустнуло. Пальцы побелели на потёртых кожаных поводьях.

– Повинюсь? – слова вырвались сквозь стиснутые зубы вместе с брызгами слюны.

Я развернулся в седле, чувствуя, как трещит раненое плечо. Лицо исказилось – я ощущал, как дёргается жилка на виске, как пульсирует вена на шее.

– Не хочу оставаться с убийцами моей семьи! – Каждое слово било, как плеть. – Не хочу видеть, как горят избы до самого неба? Слышать крики женщин, которых волокут в полон, словно мешки с зерном? Смотреть, как умирают люди моей матери?

Ветер швырнул мне в лицо горсть пыли, но я не моргнул – глаза горели сильнее, чем песчинки могли их жечь.

– Я не нуждаюсь в милости хана! – рёв мой прогремел над степью, распугав стайку жаворонков. – Передай ему: сын Елены выбрал другой путь!

Впереди темнела полоса леса – зубчатая стена деревьев, обещание спасения и граница. За ней – русские земли. Земли моей матери, которые я знал лишь по её рассказам. Я направил коня туда, вонзив пятки в его взмыленные бока, чувствуя, как вздрагивает его измученное тело.

Сердце колотилось о рёбра, словно пленная птица. В горле пересохло так, что язык казался куском дублёной кожи. Рана на плече пульсировала в такт скачке, рубаха прилипла к спине от пота и крови.

Позади – смерть от рук своих, впереди – возможная гибель от рук чужих. Но лучше пасть с честью, чем влачить дни с клеймом убийцы невинных. Мать учила меня этому, шепча русские слова над моей колыбелью, когда думала, что никто не слышит.

– Тогрул! – снова донёсся крик Русудана, теперь в нём звучало отчаяние. – Хан живьём сдерёт с тебя кожу! Он найдёт тебя даже за краем земли!

Я не ответил. Лес приближался – тёмный, угрюмый, манящий. Буран словно почуял мою решимость – из последних сил прибавил ходу, вытягивая шею, как волк в погоне за добычей.

«Матушка, – стучало в висках вместе с кровью, – я возвращаюсь. Примет ли меня твоя земля? Или отвергнет, как отвергла тебя моя?»

Стрела вонзилась в круп Бурана. Жеребец дико заржал, но не сбился с шага. Лес был уже близко – я различал отдельные стволы, видел тени между деревьями, слышал шелест листвы, зовущий меня, как голос матери.

«Ну, давай, – шептал я Бурану, наклоняясь к его уху. – Ещё немного, брат мой. А там – вода и отдых».

Погоня отставала – они знали, что за лесом начинается чужая земля. Земля, куда степняки приходили лишь с мечом и факелом, но никогда – с миром.

Я оглянулся в последний раз на бескрайнюю степь – колыбель моего детства, свидетельницу моей юности. Она расстилалась позади, как море золотистой травы под синим куполом неба.

«Прощай! – подумал я. – Прощай, земля отца! Здравствуй, земля матери!»

Буран влетел под сень деревьев, унося меня в новую жизнь – или навстречу смерти.

***

Чёрный Яр вырос передо мной из ниоткуда, словно мираж в степи. Крепость угрюмо темнела на крутом холме, ощетинившись частоколом из заострённых брёвен, почерневших от непогоды и времени. Над тяжёлыми дубовыми воротами нависала сторожевая вышка, где замерли дозорные с натянутыми луками – их тёмные силуэты вырезались на фоне багрового закатного неба.

Я придержал взмыленного Бурана, чувствуя, как каждый вдох раздирает грудь. Три дня бегства сквозь леса и поля высосали из меня все силы. Рана на плече уже не просто болела – она жила своей жизнью, пульсировала, словно второе сердце. Кожа вокруг неё натянулась и горела алым, а по ночам сочилась жёлтой сукровицей. Голова раскалывалась от жара, перед глазами плыли мутные пятна, но я стискивал зубы и держался. Выбор был прост, как удар клинка: либо эта крепость, либо смерть в бескрайней степи от стрелы родичей или волчьих клыков. Я не знал, ждёт ли меня здесь смерть или милость… или, может, судьба приготовила нечто иное.

– Держись, Буран, – прошептал я, поглаживая взмокшую шею жеребца. – Ещё немного.

Конь тихо всхрапнул, будто понимая. Его бока ходили ходуном, с потемневших губ срывались клочья пены. Мой верный друг был измотан не меньше меня.

Я медленно направил Бурана к воротам, высоко подняв руки и показав пустые ладони. Каждое движение отдавалось болью в плече, словно кто-то вонзал раскалённое шило в рану. Мой изогнутый половецкий клинок, наследие отца, тускло поблёскивал на поясе, а за спиной покачивался лук, но я и мысли не допускал к ним потянуться.

– Стой, где стоишь! – окликнул меня дозорный, его голос разнёсся над стенами, как карканье ворона. – Кто таков и зачем пожаловал?

Я выпрямился в седле, превозмогая боль, расправил плечи, глядя на вышку. Я – сын степи, но кровь матери зовёт меня под защиту этих стен. Примут ли меня здесь? Или увидят только врага в моих чертах и оружии?

– Я Переяр, сын боярыни Елены Зарецкой, что жила в Заречье, – ответил я, вложив в голос всю силу, что ещё оставалась во мне. Имя отца застряло в горле, как кость. Пусть оно останется в степи, вместе с прошлой жизнью. – Ищу убежища у князя Черноярского. Привёз весть о скором набеге хана Кончака.

Глава 7.

Дозорные переглянулись, их лица напряглись, как тетива перед выстрелом. Один из них исчез с вышки, и вскоре ворота со скрипом приоткрылись – не гостеприимно, а настороженно, словно зверь, приоткрывающий пасть перед тем, как вцепиться в добычу.

Навстречу мне вышли четверо воинов с мечами. Их взгляды полоснули по мне, как ножи – по моему лицу с раскосыми глазами, по светло-русым волосам, по доспехам и половецкому клинку. Я чувствовал, как их взгляды ощупывают меня, выискивая признаки лжи или угрозы.

– Спешивайся, полукровка! – рявкнул старший из них, седоусый воин со шрамом, рассекающим лоб от виска до брови. Шрам был багровым и свежим, ещё не до конца зажившим. Его глаза, холодные и мутные, как речной лёд по весне, впились в меня. – Оружие оставь при себе, но помни – десяток луков целится тебе в грудь. Один кривой жест – и станешь ежом из стрел.

Слово «полукровка» ударило меня под дых сильнее, чем любая стрела. Оно преследовало меня всю жизнь – шипящее, как змея, клеймо, выжженное на душе.

Я медленно сполз с коня, стараясь двигаться плавно, хотя ноги подгибались, словно тряпичные. Перед глазами заплясали чёрные мушки, а земля качалась, как дно лодки. Я вцепился в гриву Бурана, чтобы не рухнуть прямо здесь, у ворот. Позор был бы хуже смерти.

– Я пришёл с миром, – выдавил я, каждое слово царапало пересохшее горло. Во рту стоял привкус крови и пыли. – Мне надобно говорить с князем.

– С князем, говоришь? – Седоусый оскалился, обнажив пожелтевшие зубы, похожие на старые клыки волка. Его дыхание пахло кислым квасом и луком. – Что ж, пойдём. Князь сам решит, что с тобой делать, полукровка. Может, на кол посадит, а может, просто голову снимет. Он к вашему брату суров после того, как половцы жену его, княгиню Любаву убили.

Каждое слово било, как плеть по открытой ране. Полукровка. Ни свой, ни чужой. Для русичей – степняк, для степняков – русич. Вечно между двух огней. Я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони до крови, но лицо держал бесстрастным. Отец учил: «Никогда не показывай боль. Ни телесную, ни душевную. Враг только этого и ждёт».

– Буран… – прохрипел я, кивая на коня. – Он устал. Воды бы ему…

– Не сдохнет твоя животина, – буркнул седоусый, но всё же кивнул одному из воинов. – Отведи коня к колодцу, Прошка. Да смотри, чтоб не сбежал.

Молодой воин, Прошка, взял поводья Бурана, но конь упрямо мотнул головой, едва не сбив шапку с парня.

– Ишь ты, норовистый какой! – хохотнул Прошка. – Как хозяин, так и конь – ни нашим, ни вашим, а гонору на троих хватит!

– Коли конь сбежит, – добавил седоусый с кривой усмешкой, – придётся тебе, Прошка, самому в степь скакать. На своих двоих.

Воины загоготали. Один из них, рыжебородый детина с руками-лопатами, подмигнул товарищам:

– А может, этого тоже к колодцу отвести? Окунуть разок-другой, чтоб дух степной смыть? Говорят, полукровки в воде, аки кошки, шипят!