Полная версия

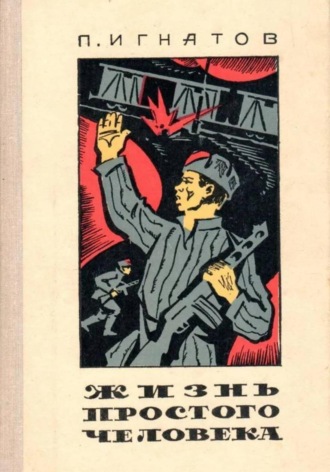

Жизнь простого человека

мечтал о том времени, когда буду большим, сильным, смогу работать сам, чтобы матери не

нужно было с утра до вечера гнуть спину над корытом…

Здесь, в Петербурге, я впервые задумался над тем, что не все люди живут так, как живёт

моя семья и многие другие семьи рабочих, ютившиеся в тесных конурках, в сырых, тёмных

подвалах, в грязных и шумных «углах».

Изредка я отваживался забрести в далёкие от рабочей окраины районы. Здесь была другая,

не похожая на нашу жизнь. Большие, красивые дома с сердитыми швейцарами в подъездах,

богатые магазины с ярко освещёнными витринами, перед которыми я готов был простаивать

часами, сады и парки. Широкие чистые улицы заполнены нарядной, весёлой толпой. Быстро

проносятся сверкающие лаком экипажи. На перекрёстках – мордастые, усатые городовые с

тяжёлыми шашками на боку. Стоило мне только задержаться около какого-нибудь подъезда или

витрины, как они грозно рычали: «Пррроходи!»

Здесь на бульварах и скверах гуляли чистенькие, розовощёкие, богато и красиво одетые

дети. Уж наверно, они никогда не ложились спать голодными!..

Однажды в каком-то сквере я увидел, как мальчики и девочки примерно моего возраста с

криком и смехом строили снежную крепость. Увлечённый их игрой, я подошёл: мне хотелось

помочь им. Я был уверен, что могу построить крепость куда лучше, чем это делали они. Но ко

мне сейчас же со всех сторон кинулись разъярённые няньки: «Куда лезешь? Уходи!» Я ушёл со

слезами на глазах, с чувством горькой обиды в душе…

Да, это была совсем другая жизнь – чуждая, враждебная нашей. Стоило хоть немного

приблизиться к ней, как сейчас же раздавалось: «Пррроходи!», «Куда лезешь?..» Я не завидовал

этой красивой, но чужой жизни: уже тогда я по-своему оценивал то, что окружало меня, что было

моей жизнью.

Взять хотя бы моё детское и, конечно, ещё мало осознанное отношение к труду. Когда

взрослые задают свой обычный вопрос детям: «Кем бы ты хотел быть?» – те чаще всего отвечают:

«лётчиком», «пожарным», «моряком», «путешественником», выбирая наиболее героические

профессии. А вот я уверен, что, если бы мне в детстве задали такой вопрос, я наверняка ответил

бы: «Хочу быть рабочим». И добавил бы: «Как мой отец!» И ответил бы я так не по бедности

фантазии, а потому, что был искренне убеждён, что более интересной профессии, чем у моего

отца, нет и не может быть.

Я не сомневался в том, что отец всё знает, всё умеет. Нужно запаять кастрюлю – запаяет;

нужно починить керосинку, часы-ходики, мясорубку, замок – починит. Нужно сделать новую

табуретку или сколотить кроватку для новорождённой моей сестрёнки – сделает. Всё умели

делать его большие, ловкие, сильные руки! Так как же мне было не восхищаться таким

человеком, не желать быть похожим на него?

В свободные часы, по вечерам или в воскресные дни, отец мастерил что-нибудь за своим

верстаком, которому всегда находил место в комнатке, где бы мы ни жили. У него был отличный

набор слесарных и столярных инструментов, перебирать и рассматривать которые было для меня

наивысшим удовольствием.

Я спрашивал, что можно сделать тем или другим инструментом, для чего он и как

называется. Отец толково и терпеливо объяснял мне, – я с детства знал назначение каждого

инструмента.

Несмотря на мальчишескую живость и подвижность, я мог, забывая о времени, смотреть,

как отец, чуть прищурив глаза и тихонько насвистывая, работает за верстаком. Как я радовался,

когда он, подозвав меня молчаливым кивком головы, учил работать рубанком или показывал, как

нужно правильно держать напильник! И тогда никакие игрушки, никакие наряды не могли бы,

кажется, заменить мне гордую радость от сознания того, что я учусь работать, как отец!..

Отцу удалось получить место старшего сборщика на строительстве Троицкого моста через

Неву. Мать смогла бросить стирку; за последнее время она справлялась с ней с трудом – ждала

ребёнка. В свободные от хозяйства часы мать стала обучать меня грамоте. Вскоре наша семья

увеличилась ещё на одного едока – появилась на свет моя маленькая сестрёнка.

Отец ожил, словно помолодел. Как я теперь понимаю, он радовался не только тому, что

семья сыта, но и тому, что вошёл в жизнь большого рабочего коллектива, приобщился к идеям

революционной борьбы, которыми жили передовые рабочие Петербурга. Ведь это было как раз

то время, когда эти идеи, как свежий, бодрящий ветер, врывались в душный, тёмный мир

бесправия и нищеты, в котором мы жили. Люди, забитые нуждой и подневольным трудом,

расправляли плечи, начинали сознавать свою силу, своё право на человеческую жизнь, учились

понимать, что никто не даст им счастья, если они сами не будут бороться за него. Всё это я понял,

конечно, гораздо позже, а тогда я просто радовался, слыша, как отец, вернувшись с работы домой,

взволнованно говорил матери:

– Эх, мать! Если бы ты знала, какие люди есть на свете! Справедливые люди!

Это было высшей похвалой в его устах. Мать отмалчивалась. Она, видно, досадовала на

отца за то, что он уходил куда-то по вечерам, оставляя её одну, да и боялась она за него.

Иногда к нам приходили товарищи отца по работе. До позднего часа велись разговоры о

тяжёлой жизни рабочих, о борьбе за правду, справедливость.

Когда закончилась работа на строительстве моста, мы перебрались в Кронштадт: отец

поступил в судостроительные мастерские.

Снова увидел я море. Правда, это море, бледное, холодное, совсем не походило на южное,

которое я так любил. Но всё-таки это было настоящее море! Неоглядный простор его сливался

вдали с таким же бледным и холодным небом.

Мне казалось, что здесь, в Кронштадте, было веселее, светлее, чем на сумрачных окраинах

Петербурга. Уж одно то, что не было унылых, грязных, тёмных улиц, как-то скрашивало жизнь.

Хотя северное море, на мой взгляд, и не шло ни в какое сравнение с южным, но, пожалуй,

именно здесь, в Кронштадте, я ещё больше полюбил море, глубже понял его красоту. А может

быть, просто я стал постарше…

Мне нравилось, что вся жизнь здесь была связана с морем, что всё напоминало, говорило о

нём, но совсем не так, как это было в Сухуми, – строже, я бы сказал, величественней. С морем

была связана и гигантская, овеваемая солёными ветрами фигура Петра I, и Адмиралтейство с его

доками, казармами, и канал со шлюзами, и Купеческая гавань с лесом мачт судов, собравшихся

сюда со всех концов земли, и форты с огромными орудиями, нацеленными в голубовато-серые

просторы. С мола был виден Толбухин маяк. Чайки кружились с печальными резкими криками

над морем, над улицами, над крышами домов…

Много лет спустя я читал чудесный рассказ В. Короленко «Ат-Даван». В этом рассказе есть

описание Кронштадта примерно как раз того времени, когда я жил в нём. И вот когда я читал

«Ат-Даван», мне невольно вспоминались далёкие отроческие годы.

«Плескала морская волна, сливающаяся с невскою… сновали катера, баркасы, дымились

пароходы… Белые ялики с стройно взмахивающими вёслами, грузные броненосцы… Улицы,

перерезанные каналами доков, где среди зданий, точно киты, неведомо как попавшие в середину

города, стоят огромные морские громады с толстыми мачтами… И опять – лес мачт в синем небе.

Купеческая гавань, отлогая коса и шум морского прибоя… Синяя даль, сверкающие гребни волн

и грузные форты, выступившие далеко в море… Облака, чайки с белыми крыльями, лёгкий катер,

с сильно наклонившимся парусом, тяжёлая чухонская лайба, со скрипом и стоном режущая

волну, и дымок парохода там, далёко, из-за Толбухина маяка, уходящего в синюю западную

даль…»

В Кронштадте я недолго пользовался свободой. Как-то раз, в самом начале осени, отец

строго и критически оглядел меня с ног до головы и сказал тоном, не терпящим возражений:

– Довольно баклуши бить. Избегался совсем… Пора, брат, за ум браться!

На следующий день меня наголо остригли, чистенько одели. Отец взял меня за руку и отвёл

в портовое начальное училище. Купили мне дешёвенький клеёнчатый ранец, подержанные

учебники, тетрадки. Я стал учеником. Появились новые интересы, новые товарищи – такие же

мальчуганы, как я, сыновья портовых рабочих, моряков, мелких служащих.

4

В Кронштадте в нашей семье неожиданно появился на короткое время и так же неожиданно

исчез человек, встреча с которым навсегда запомнилась мне.

Он промелькнул в моей рабочей жизни, как сильная, смелая птица, пролетевшая над мирно

чирикающей стайкой хлопотливых воробьёв.

Однажды, вернувшись вечером домой после прогулки с ватагой училищных друзей в

Купеческую гавань, куда мы любили бегать посмотреть на вновь прибывшие корабли, я застал у

нас гостя.

У окна на стуле сидел плотный, широкоплечий и коренастый человек в чёрной матросской

форменке с голубым воротником, открывавшим крепкую шею. Его круглая, коротко, под

машинку, остриженная голова отливала синевой, широкоскулое, загорелое лицо было в эту

минуту очень серьёзным, даже строгим. Густые чёрные усы завивались лихими кольцами кверху.

Он сидел, держа в сильных волосатых руках взятую у соседей гитару.

За столом, на котором стояли начатая бутылка водки и нехитрая закуска, сидели отец и мать

с оживлёнными, радостно взволнованными лицами. На меня матрос не обратил ни малейшего

внимания. Я робко прошёл сторонкой и сел на кровать.

Он тронул зарокотавшие под его пальцами струны, обвёл комнату и всех сидящих в ней

внимательным взглядом. Но, казалось, он не замечает никого из присутствующих, а видит то, о

чём думает, – что-то целиком захватившее его.

Раскинулось море широко,

И волны бушуют вдали… –

негромко пропел он, даже не пропел, а проговорил нараспев низким, глуховатым голосом, словно

подумал вслух. И в ту же минуту я, как по волшебству, увидел неоглядный зелёно-синий простор

моря с бегущими одна за другой волнами. Стало тревожно и хорошо.

Товарищ, мы едем далёко,

Подальше от нашей земли…

Не слышно на палубе песен,

И Красное море шумит…

Новое, ещё не изведанное чувство щемящего восторга охватило меня, и я уж не помнил, где

нахожусь, что делаю. Я видел перед собой пышущую жаром кочегарку, томящегося в

предсмертной тоске вдали от родной земли человека, слышал всплеск воды и видел круги,

расходившиеся по волнам, поглотившим мёртвое тело:

А волны бегут от винта за кормой,

И след их вдали пропадает…

И столько одинокой тоски было в этих простых словах, что жгучие слёзы невольно

навернулись на глаза… Последний аккорд. В комнате стало очень тихо. Боясь шевельнуться, я

взглянул на мать. Концом головного платка, накинутого на плечи, она быстро вытерла глаза.

– Хорошо поёшь, Фёдор… Душевно! – негромко сказал отец.

Матрос бережно положил гитару на подоконник и встал. Смуглое лицо его преобразилось.

Задумчивое и строгое, когда он пел старую матросскую песню, оно вдруг осветилось весёлостью

и добродушием. Схватив меня сильными руками, он некоторое время, улыбаясь, разглядывал, а

потом, подсев к столу, посадил к себе на колени.

– Вот он какой… Ну-ну!.. В моряки хочешь? Иди, брат, в моряки, моряки народ душевный,

простой – и песню спеть горазды, и водочки выпить!

С этими словами он одним духом опорожнил налитый ему отцом стаканчик. Солёный

огурец вкусно хрустел на его крепких зубах.

– Он у нас рабочим будет, – сказал отец, – мне помощником будет!

В голосе отца слышалась гордость, от которой у меня потеплело на сердце.

– Рабочим?.. Хорошо! Очень даже хорошо!.. Рабочий – друг моряку! Одно у нас общее дело.

Верно я говорю?

Я не понял, о каком общем деле говорит весёлый матрос, и молча с восхищением смотрел

на этого сильного, весёлого человека, на синий якорь, вытатуированный на загорелом запястье

его левой руки.

От матроса шёл свежий и крепкий запах дёгтя, пеньки, махорки и ещё чего-то, чем обычно

пахнет в порту. Он много пил, не пьянея, только его чёрные, цыганские глаза блестели веселее и

ярче. Он без умолку говорил о матросской жизни, и по его словам получалось, что это

необычайно привлекательная жизнь – лихая, озорная, дерзкая.

Он спустил меня с колен на пол, взял гитару, и под его сильными пальцами струны её снова

заговорили – на этот раз быстро и весело:

То ли дело наша служба!

Летом по морю гуляй.

Наш девиз: надежда, дружба!

Лишь своё ты дело знай!

Шторм иль буря – не препоны,

Ветер воет – мы его

Равнодушно слышим стоны,

Не боимся ничего!..

Опрокинув ещё стаканчик, он стал добродушно посмеиваться над моим отцом, который, по

его словам, весь свой век будет гоняться за счастьем, да так и не поймает его!

Тут он вдруг посерьёзнел, отодвинул снова наполненный отцом стакан водки, встал из-за

стола.

– Не ловить нужно счастье, как Иванушка-дурачок жар-птицу ловил, перо у ней из хвоста

выдрал! – сказал он. – Не выпрашивать счастье нужно, – эх, друг!.. Никто не даст нам счастье,

если сами его не возьмём! С кровью рвать надо наше счастье, драться за него, смиренный ты

человек! Вот тебе моё слово, – а уж я знаю, что говорю, я весь свет объездил, а не видел того,

чтобы простой, рабочий человек где-нибудь счастливо жил!..

Он ушёл. Лёжа в постели, я слышал, как отец и мать долго говорили о нём.

– Отчаянный человек, – говорила мать, – голову сломит себе…

– Смелый человек, – говорил отец, – справедливый человек!..

– А почему он смелый? – спросил я, поднимая с подушки голову. – Он не боится ничего?

Отец посмотрел в мою сторону.

– Не спишь, баловник? Спи!.. – Он подошёл ко мне, поправил одеяло. – Смелые, брат, те

люди, которые, жизни своей не щадя, борются за то, чтобы рабочему человеку жилось свободно,

хорошо…

– Будет тебе забивать мальчишке голову бог знает чем! – недовольно сказала мать. – Спи,

сынок!

– А я разве что дурное сказал? – возразил отец. – Он небось вырастет – рабочим человеком

будет. Должен он знать, кто нашего брата из тьмы к свету ведёт!

Отец наклонился, погладил меня по волосам…

Впоследствии я узнал, что наш гость был дальним родственником отца, что отец случайно

встретился с ним в порту и привёл к себе, что дядя Фёдор, как звали матроса, служил на

броненосце «Александр II».

Одно время он довольно часто заходил к нам. Я очень любил его посещения. Когда он

приходил, все как-то сразу становились оживлённее, веселее. Мать надевала новую кофточку, на

столе появлялось угощение, меня посылали к соседям просить гитару.

Матрос пел, рассказывал о своих скитаниях по морям, говорил с отцом о какой-то

непонятной мне борьбе, о том, что человек не бессловесная тварь, чтобы весь свой век

безропотно ходить в ярме. Отец молча слушал эти его речи, только глаза его поблёскивали.

Однажды он сказал матросу с горечью:

– Тебе хорошо, ты один, как перст, а у меня вон сколько ртов есть просят!

– Ну, знаешь, если все так рассуждать будут, ничего нашему брату не останется, как век

ходить с ярмом на шее и терпеть!

Отец нахмурился, промолчал.

Дядя Фёдор прошёлся по комнате и, остановившись перед отцом, начал говорить…

Я так отчётливо вижу его сейчас перед собой, словно всё это было совсем недавно. Вижу

его побледневшее, взволнованное лицо, вижу, как он энергично взмахивает рукой, подкрепляя

свои слова. И ещё вижу, как сидит отец, наклонив голову и изредка проводя ладонью по столу,

словно смахивая крошки, как мать, опустив на колени вязанье, испуганно и неодобрительно

ловит каждое слово матроса…

– У тебя жизнь, конечно, тоже не сладкая – прямо сказать, не мармелад, – говорил матрос,

обращаясь к отцу. – Нынче ты сыт и семья твоя сыта, а будет ли у тебя завтра кусок хлеба, ты не

знаешь. Да всё ж таки ты сам по себе. Не поладил с хозяином-кровососом – плюнул ему в рожу

и ушёл. Уж как-никак перебьёшься, затянешь пояс потуже… А наш брат, матрос? Ах ты, боже ж

мой! Это я так, после рюмочки хвастаю, что наша жизнь весёлая… Ох, уж и веселье!.. Разве это

жизнь? Ткнёт тебя какой-нибудь мичманок, дворянский выкормыш – на губах у него ещё молоко

не обсохло, – кулачишком в скулу, а ты стой, замри!.. Знаешь, как про нашего брата в приказе

сказано? Не знаешь? Ну, так послушай: «Нижним чинам воспрещается ходить по Невскому, по

Большой Морской и в Таврический, Александровский и Летний сады… По Конногвардейскому

бульвару и по набережным Дворцовой, Адмиралтейской…» Это, значит, чтобы ты благородным

господам и дамочкам глаза не мозолил, чтобы ты своим хамским видом нервочки им не портил!..

Ну, а что касается самой что ни на есть каторжной работы – нижний чин тут как тут! И за весь

свой труд, политый потом и кровью, жри, нижний чин, червивую солонину, спи, как собака, на

голых досках!..

Голос у него прервался от волнения, и некоторое время он молчал. Потом заговорил снова:

– В позапрошлом году были мы в дальнем плавании. Из Кронштадта в Одессу ходили,

кругом всей Европы, значит, обогнули. Ну, и в Одессе около месяца стояли, на ремонте.

Красивый город Одесса, весёлый. И жизнь там лёгкая, с музыкой!.. Да не в том суть, и не о том я

хочу сказать… Я-то, как дурак, отпустят на берег, в кабак с ребятами иду. А там, известно, дым

коромыслом. Много охотников на матросские-то денежки!.. Последние гроши пропиваем; завьём

горе верёвочкой – нам и море по колено… Ну, да не все такие дураки!.. Был у нас один матросик

– Коршунов его фамилия, тихий такой парень, собой невидный, рябенький, белобрысый, –

хмельного в рот не брал. Так вот этот самый Коршунов по кабакам-то не таскался, а всё, бывало,

к жизни приглядывается, с людьми разговоры заводит. Подружился он в Одессе с одним

человеком, работал тот человек механиком на заводе, который исполнял наш заказ по ремонту.

Вот, друг ты мой, какое дело!.. Ну, стали они встречаться. Как Коршунову черёд на берег идти,

так он сразу к своему механику.

Мы-то тёмные были, мало что понимали. Начнём, бывало, Коршунову выговаривать:

«Нашёл с кем дружбу водить! Что у тебя общего с каким-то рабочим, сухопутной крысой?»

Коршунов поначалу всё отмалчивался. А потом и говорит нам: «Неужто не понимаете, братцы,

что интересы у нас общие со всем народом? Рабочий ли, матрос ли, солдат ли – всё одно это

простой, закабалённый народ!» Ну, и рассказал он нам, что стал тот механик ему глаза

раскрывать: где, мол, она, святая правда, и почему простому человеку плохо живётся, и почему

ездит на нём каждый, кому только не лень. Стал механик давать Коршунову читать книжки. А

книжки-то, знаешь, какие? Прочтёшь – сердце гореть начинает!.. Коршунов, значит, рассказывал

нам – кому, конечно, доверял – всё, про что ему механик говорил. А потом, когда мы уходили из

Одессы, дал механик Коршунову книжки, чтобы он их с собой взял, и газету дал. Вот, бывало,

соберёмся мы человек пять-шесть, забьёмся в такое место, куда ни одна офицерская собака носа

не сунет, и слушаем, как нам Коршунов вслух читает. И, понимаешь, какое дело, книжечки-то

тоненькие, а сила у них – на все двенадцать баллов. За душу берут!

Матрос понизил голос и сказал, наклоняясь к отцу:

– Есть такая газета, «Искрой» называется. Написаны на той газете слова: «Из искры

возгорится пламя!» Понял? А?.. Слова-то какие! Очень правильные слова: западёт искра правды

в душу человека, и возгорится из той искры пламя!.. Многое понял я теперь, осветила мне

«Искра» путь!

Дядя Фёдор, отодвинув ногой табуретку, сел за стол, упёрся кулаком в гладко выбритую

скулу и задумался, глядя в тёмное окно.

В комнате было тихо.

– Слыхал я про ту «Искру», – проговорил отец.

– То-то, что слыхал!.. По всей как есть земле слух о ней идёт. На великое дело поднимает

«Искра» народ. Чтобы собрался отряд из самых что ни на есть вернейших людей, чтобы, значит,

вели они рабочий народ, всех нас, на борьбу за свободу. Понял?

Дядя Фёдор снова замолчал, лицо его побледнело от волнения.

– И название тому отряду – партия! Рабочая партия! – тихо произнёс он непонятное для

меня слово. И ещё тише добавил: – А самый первый в той партии – Ленин!.. Я тебе, как другу,

скажу. Я в этом великом деле маленький человек. Вроде как ученик, юнга по-нашему. Самые

первые шаги делаю. Мне ещё расти и расти. А и то, как подумаю, какая это, друг ты мой, сила –

партия! – словно крылья вырастают… Дадут мне поручение, хоть и небольшое, а я в него всю

душу готов вложить! Понимаешь? Дело-то, говорю, такое великое, что за него и жизнь не жалко

отдать!

Матрос замолчал, улыбнулся своей доброй, располагающей улыбкой и положил горячую

руку мне на голову.

– Ну, пора отчаливать!.. А то вон наш «морячок» носом клюёт!

Час, правда, был поздний, но носом я не клевал и спать мне ничуть не хотелось. Многого

из того, что говорил дядя Фёдор, я не понимал, но слушать его было интересно. Чутьём я

угадывал, что говорит он о чём-то большом, важном и запретном – о чём-то таком, что имеет

отношение и к нашей жизни, что тревожит отца и мать…

– Спою-ка я вам на прощанье разгонную, заветную, за которую на гауптвахте водичкой с

сухарями угощают!

И, как всегда, когда он запевал песню, лицо его стало строгим, а чёрные глаза заблестели.

Не запомнил я той песни, только припев помню до сих пор, да и то, наверно, потому, что

отец потом часто напевал его вполголоса. Помню только, что в песне, печальной и гневной,

говорилось о матросе, который в бурное ненастье стоит на вахте. Холодно, моросит дождь. Ревёт,

бушует угрюмое море… И матрос с горечью думает о своей безрадостной жизни.

Тянулась однообразная, унылая мелодия, пробуждая в душе тревожную тоску, и вдруг

обрывалась припевом, который звучал как крик наболевшей души:

Вот где копейка, не даром добытая, –

Многие ночи без сна,

Каторга вольная, доля разбитая –

Вот она жизнь моряка!..

Раза два или три вместе с дядей Фёдором приходил к нам по вечерам худой, высокий, очень

молчаливый человек в длинном пальто и поношенном картузе. Мне он казался сердитым, и я не

любил, когда он приходил.

Стоило ему только появиться у нас, как мы все уходили из комнаты, оставляя его вдвоём с

дядей Фёдором.

Мать, кутаясь в платок, садилась на лавочку у ворот дома, в котором мы жили. Моя

маленькая сестрёнка обычно уже крепко спала в это время. Отец брал меня за руку и говорил:

– Пойдём-ка погуляем, сынок!

Не меньше часа бродили мы по улицам, тогда как мне хотелось быть дома, слушать

рассказы и песни дяди Фёдора.

– И чего он к нам ходит? – недовольно говорил я отцу.

Отец отмалчивался. Только раз он сказал:

– Хороший человек… Побольше бы таких!..

– А кто он? – спросил я живо.

Отец ответил не сразу.

– Ты, сынок, вот что запомни, – сказал он. – Ты уже большой, должен понимать… Есть