Полная версия

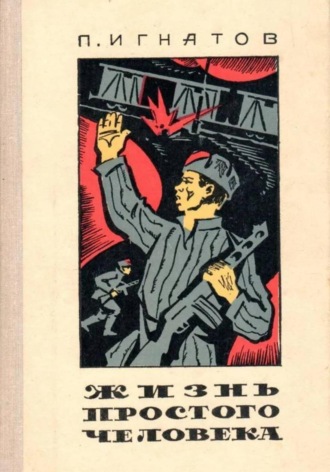

Жизнь простого человека

Петр Игнатов

Жизнь простого человека

П.Игнатов

Жизнь

простого

человека

Москва

«Художественная

литература»

1980

Оцифровано при поддержке

«Палеонтологическая правда палеонтологов»

2021

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ ОБЫКНОВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Автор этой книги, Пётр Карпович Игнатов, сын рабочего, ещё юношей вступил в

большевистскую партию. Он прошёл суровую школу нелегальной революционной борьбы,

воевал с белыми в гражданскую войну, в годы социалистического строительства был

руководителем на ответственных участках работы, всё время пополнял свои знания, заочно

получил высшее образование.

Великая Отечественная война застала его на посту директора Краснодарского химико-

технологического института. Пётр Карпович назначается командиром специального

партизанского отряда подрывников, действующего в предгорьях Кавказа. Вскоре его

конспиративное имя «Батя» становится известным всему Краснодарскому краю. Вместе с

Игнатовым в партизанский отряд ушла его жена Елена Ивановна, также участница революции и

гражданской войны. Медик по образованию, она заведовала лечебно-санитарной частью;

вступили в отряд их старший сын Евгений, инженер-химик, ставший специалистом по

изготовлению мин, и младший – школьник Геня, своей отвагой заслуживший право быть бойцом

разведывательного подразделения. Выполняя боевое задание, братья сознательно пошли

навстречу смертельной опасности и погибли. Посмертно им присвоено звание Героев Советского

Союза, а партизанский отряд, где они сражались, назван именем «Братьев Игнатовых».

После освобождения Краснодарского края от оккупантов, сразу же по горячим следам

событий, Пётр Карпович, по его собственному признанию, повинуясь чувству гражданского

долга, взялся за перо.

В 1944 году вышли в свет «Записки партизана» об участии отряда Игнатова в борьбе за

освобождение Краснодарского края от гитлеровских захватчиков. Но работа над книгой

продолжалась: приходило много писем с просьбой рассказать о дальнейшей судьбе героев, о

подробностях того или иного эпизода. Рождались всё новые и новые главы о делах отряда, о

краснодарском подполье, о боевом пути третьего сына Игнатовых – Валентина. Затем

вспомнились детство, юность, борьба за Советскую власть, годы первых пятилеток… И

появилась настоятельная необходимость поведать о жизни того поколения, что совершило

революцию, отстояло её завоевания в гражданскую войну, построило социалистическое

общество и воспитало молодую смену, вместе с которой боролось за свободу и независимость

родины в Великой Отечественной войне. Так появилась новая книга, названная автором «Жизнь

простого человека».

В своём вступлении к этой книге Пётр Карпович скажет: «Мне хотелось рассказать о жизни

рядовой советской семьи, прошедшей грозные испытания трёх революций, двух войн,

гражданской и Отечественной, и по мере своих сил и возможностей трудившейся в рядах

строителей великого и прекрасного будущего нашей социалистической родины –

коммунистического общества». Над этой мыслью стоит задуматься. Свою семью П. К. Игнатов

назвал «рядовой»… Если проследить события жизни П. К. Игнатова и его семьи, то они

действительно повторяют историю тысяч людей, которые прошли через те же испытания, что и

Игнатовы. Вопрос только в том – как прошли. Многие и многие прошли их с честью, участвовали

в борьбе с самодержавием, осознав это как высшую справедливость, неуклонно шли к цели,

убеждённые в реальной возможности построить новый мир. Именно среди них были муж и жена

Игнатовы.

Мудрость философской, теоретической, партийной мысли познаётся Игнатовым

постепенно в практике его бытия.

Вот он – ещё мальчик и, может быть, наивно, по-детски, постигает социальную основу

несправедливого устройства мира («…не все живут, как семьи рабочих… не завидую этой чужой

красивой жизни…»), а вывод делает вполне осознанно: «Хочу быть рабочим, как отец, потому

что всё умели делать его большие ловкие руки!»

Так зародилось восхищение перед могуществом рабочих рук. Появилось стремление

самому стать мастером своего дела. Юноша достигает поставленной цели – он приобрёл навык

тонкой, тщательной работы, в свои неполных двадцать лет он стал искусным слесарем.

Как же использовать полученное мастерство? Вот здесь-то молодого человека поджидало

первое жизненное испытание.

П. К. Игнатов пишет, что в те далёкие предреволюционные годы перед ним, молодым

мастером, открывалась вполне осуществимая перспектива устойчивого обывательского

благополучия с «фуксиями и салфеточками».

Но каким убогим показалось ему такое «счастье»! Хотя он и не был сторонником

принципиального аскетизма и радости семейного уюта были ему близки и понятны –

впоследствии, через много лет, он отметит, что у сестры с её мужем, железнодорожным рабочим,

есть маленький домик, в котором они жили скромно и счастливо, и сам помечтает: «вот…

поселимся в небольшом домике с тенистым фруктовым садом и заживём на славу, продолжая по

мере сил трудиться, помогая нашим сыновьям строить свою жизнь», – всё же не к этому

стремился Игнатов, цель его жизни была другая. Остановившись перед этой дилеммой, он

сознательно выбирает себе дорогу, озарённую светом правды, которая вела к «деятельной жизни,

исполненной труда и борьбы».

Вступая в большевистскую партию, Игнатов настоящее счастье видит в борьбе и

завоевании лучшей доли для всех трудящихся – только тогда он может быть счастлив и сам.

Равнодушие, пассивное созерцательство противно его духу. Он заявил себя активным

строителем нового мира, с укрепившейся верой в созидательные возможности рабочего люда

энергично вмешиваться в течение жизни и перестраивать её. И именно потому, что таких, как

Игнатов, было большинство, совершилась социалистическая революция.

Но обратимся опять к вступлению автора. Продолжая свою мысль, Игнатов подчёркивает,

что речь идёт о семье, «трудившейся по мере своих сил и возможностей». Но дело в том, какую

меру своих сил и возможностей установить для себя? Пожалуй, это ещё одно, не менее важное

жизненное испытание.

Как решают этот вопрос Игнатов и его жена на протяжении всей жизни? У них могли бы

найтись серьёзные причины для того, чтобы установить эту «меру» не слишком высоко. Оба они

несколько раз тяжело болели, на руках были маленькие дети. В связи с переездами часто

налаживать быт семьи на новом месте нелегко, однако все эти обстоятельства, по «мере»

Игнатовых, не считались уважительными. Их «мера» всегда определялась словами: «Партия

послала», «Я получил назначение», «Меня направили».

Они часто в дороге: мелькают названия городов новых назначений – Екатеринодар,

Царицын, Арчеда, Армавир, Майкоп, Краснодар, Киев, Смоленск, снова Краснодар… А

обстановка на новых местах была напряжённой, порой заставляла, по словам Петра Карповича,

держать ухо востро. Он вспоминает: «Поехал в станицу Севастопольскую. Перед отъездом в

окружкоме мне сказали, что два уполномоченных, посланных в станицу, убиты третьего дня

ночью, во время сна».

И всё же в его жизни были случаи, когда он посчитал возможным ставить вопрос об

изменении назначения. Первый раз, в семнадцатом году, когда его красногвардейский отряд шёл

на штурм Зимнего, а он с несколькими бойцами был направлен на охрану завода. Обидно –

хотелось быть на передовой линии борьбы, но Игнатов подчинился приказу, потому что понял –

его место всегда там, где он в каждый данный момент нужен партии: дисциплина есть

дисциплина.

В другой раз – через много лет, когда было отменено решение послать его на учёбу в

Промакадемию. Помешало учёбе неожиданное направление в Гиагинскую станицу для

проведения коллективизации. А учиться ему было необходимо, трудно поднимать большое дело

без достаточного образования. Но он принял, как должное, полные суровой правды того времени

слова, сказанные ему на партийном бюро: «Почему ты думаешь, что твоя учёба в Промакадемии

важнее сейчас, чем дело коллективизации?»

Так вырабатывалась характерная черта, ставшая затем основной для всей семьи Игнатовых

– чувство ответственности: «Надо справиться, ведь ты большевик».

На всякой работе Игнатов думал в первую очередь о пользе дела, видел свою задачу в том,

чтобы создать работоспособный коллектив. Если надо было, он добивался этого личным

примером.

Рассказывая о первых днях пребывания в станице Севастопольской в качестве

представителя окружкома в период коллективизации, он вспоминал, как изменилось настроение

озлобленных кулацкой агитацией казачек, когда он вместе с ними вышел в поле на уборку

урожая. «Ещё утром каждая смотрела на меня, как на враждебного, чужака, принудившего их к

работе. Теперь же я для них был «свой», товарищ по труду».

Когда Игнатова спросили, каким путём удалось создать в партизанском отряде атмосферу

дружественности, взаимного доверия и уважения, он ответил: «Каждый из нас трудится наравне

со всеми».

Иной раз, чтобы укрепить коллектив, приходилось будить инициативу людей, укреплять их

веру в свои способности, не самому выполнять работу, а приучать людей к самостоятельности,

поручать рядовым рабочим возглавлять ответственные участки. Так получилось в бытность его

на Дарницком фанерном заводе. Такой его, игнатовский, стиль работы.

Вполне понятно, что, когда началась война, уже пожилым, не совсем здоровым людям,

Петру Карповичу и Елене Ивановне, с полным правом и чистой совестью можно было уехать в

эвакуацию вместе с сыном-школьником. И со всей отдачей трудиться в тылу. Но отказаться от

той высокой меры для своих сил и возможностей, которую в самом начале своей сознательной

жизни они себе определили, Игнатовы и на этот раз не захотели. Опыт прошлых лет

революционного подполья, конспирации, участия в гражданской войне надо было поставить на

службу родине в тяжёлую для неё годину, к этому обязывал и партийный долг.

Велению этого же долга следовал и старший сын Игнатовых – Евгений, освобождённый от

мобилизации из-за болезни глаз. Он тоже не уехал из Краснодара.

Так началась партизанская жизнь семьи Игнатовых.

Есть в жизни Игнатовых один момент, который поначалу, может быть, и не сразу поймёшь

умом, примешь сердцем. Дети – их интересы, здоровье, учение… Как справлялись с воспитанием

детей Игнатовы, где брали время на это? Ведь сыновья были совсем крохотными, когда, вступив

в красногвардейский отряд, участвуя в боевых операциях, Елена Ивановна оставляла их на

долгое время то на попечение случайных соседей, то на родственников.

Разговор, который произошёл тогда между мужем и женой, примечателен и многое даёт

для понимания точки зрения Игнатовых:

– Ты мать, у тебя двое маленьких детей. Ты должна думать о них.

– Вот я и думаю о них. Почему не я, а другие должны бороться за счастье моих детей?

Вырастут они и спросят: «Что ты, мама, делала, когда народ боролся за свободу?»

«Мне нечего было возразить ей: я понимал, что она права», – закончил про себя этот

разговор Пётр Карпович.

Елена Ивановна действительно оказалась права: «Наша мама правильная», – таково было

убеждение её малышей.

Свой родительский долг Игнатовы видели в первую очередь в том, чтобы завоевать детям

право на счастливую жизнь и воспитать их достойными гражданами своей страны.

Они были глубоко уверены, что вся их жизнь – борьба, труд – только тогда будет оправдана,

если свою партийную убеждённость, своё высокое чувство долга, своё чуткое отношение к

людям они передадут детям. Смысл жизни они видели в преемственности поколений.

Вся атмосфера окружающей советской действительности помогала Игнатовым в этом.

Братья росли и мужали со своей страной.

Любимые книги – «Чапаев», «Как закалялась сталь»; восхищение энтузиазмом строителей

Днепрогэса, Турксиба; беспощадные уроки классовой борьбы – гибель товарища от кулацкой

пули, события в Испании; перелёт через Северный полюс… Героика входила в их жизнь.

Героика, но и твёрдое правило – «нужно, значит могу».

Разные по характеру, со своими шалостями и даже проступками, они были едины в главном

– им была свойственна правдивость, активное отношение к жизни, чувство ответственности, как

и у их родителей, та же высокая мера для своих сил и возможностей. П. К. Игнатов пишет, что

каждый из них, не считаясь с опасностью, не однажды приходил на помощь товарищам или

просто людям, попавшим в беду.

И в час своего последнего испытания Евгений и Геня поняли – выполнение задания так

важно, что перед этим должен отступить даже страх смерти, – жертвуя своей жизнью, они

спасали тысячи жизней советских бойцов.

Их высокому примеру не раз следовали партизаны. Михаил Лагунов и Феофил Никитин

знали, что погибнут: из того места, которое они выбрали для диверсии, уйти было невозможно,

но, взрывая железнодорожный путь и эшелон, они одновременно обрушивали всю массу земли

на фашистскую автоколонну, идущую ниже по шоссе и тем самым на долгое время задерживали

продвижение вражеских войск к фронту. Девушки-партизанки минировали мосты, понимая, что

только случай спасёт их – из ледяной февральской воды Кубани выплыла лишь одна…

Не было в тот момент другого минёра, и «Дед Филипп» взорвал скалу, погребая под ней

гитлеровцев-карателей и себя, так как с больной ногой уйти не смог. Сколько умирало в

застенках гестапо, храня военные тайны. Екатерина Ивановна Глушко не выдала партизана.

Заставляя её признаться, гестаповец при ней застрелил двух её сыновей. В яростном отчаянии

вырвала Екатерина Ивановна у солдата автомат, убила фашистского палача, воспользовавшись

возникшей паникой, помогла бежать партизану и отстреливалась до тех пор, пока не рухнула

крыша подожжённого врагами дома, хороня её и тела сыновей.

Книга П. К. Игнатова – это подлинный памятник тем людям, которые называют себя

простыми, рядовыми и которые великий героизм своих деяний, свою отвагу и мужество считают

нормой для советского человека.

Родина высоко отметила заслуги семьи Игнатовых многими почётными наградами –

боевыми и трудовыми орденами и медалями.

Заканчивая свою книгу, в 1957 году П. К. Игнатов писал: «Если бы я имел возможность ещё

раз прожить с самого начала… я желал бы одного – больше и лучше служить Родине и народу…

Да здравствует жизнь!»

В этом желании он един со своим советским народом.

Л. Красноглядова

ОТ АВТОРА

В этой книге мне хотелось рассказать – прежде всего молодёжи, комсомольцам, – о жизни

рядовой советской семьи, прошедшей грозные испытания трёх революций, двух войн,

гражданской и Отечественной, и, по мере своих сил и возможностей, трудившейся в рядах

строителей великого и прекрасного будущего нашей социалистической родины –

коммунистического общества.

После выхода «Жизни простого человека» в издательстве «Советский писатель» в 1957 году

я получил немало читательских писем. В некоторых из них высказывалось сожаление, что я

слишком скупо, а порою и сухо рассказал о событиях важных и интересных, о жизни своих

сыновей, которым впоследствии было присвоено высокое звание Героев Советского Союза, и о

том, как сражался на фронтах Отечественной войны мой средний сын – Валентин. Это был

справедливый упрёк.

Последние годы я отдал переработке книги «Жизнь простого человека». В предлагаемом

вниманию читателей новом издании не только переосмыслены и переписаны многие отдельные

сцены и эпизоды, но книга пополнена и новыми материалами. Расширен раздел, посвящённый

партизанской борьбе в дни Отечественной войны; в книге рассказывается и о боевых эпизодах

авиадесантных соединений, в которых принимал участие Валентин.

В последней части читатель узнает о дальнейшей судьбе героев этой книги, о том, как они

живут и трудятся в наши дни.

Книга первая

Часть первая

НА ЗАРЕ

1

Начнёт, бывало, мать рассказывать, как жили-бедовали они с отцом в Петербурге, а потом

в Донбассе, как в бедной хатёнке на окраинной уличке шахтёрского посёлка я родился… И так

она хорошо рассказывала, так живо, душевно, с такими подробностями, что всё словно сам

видишь. А потом уж и не знаешь: память ли сохранила до странности яркие и отчётливые

воспоминания раннего детства или то, что кажется теперь виденным, пережитым, на самом деле

сложилось в ней много позднее – по рассказам матери.

– Лежу я, милый ты мой, – рассказывала мать, – и так-то мне тяжело, одиноко… Смотрю,

как за окном горячий ветер треплет ветки молодого тополька да гонит по улице столбы пыли,

серые, высокие, до самого неба.

И я отчётливо представлял себе, как лежит она одна-одинёшенька, истомленная,

обессиленная родами, под знакомым мне с детства стареньким, лоскутным одеялом.

Хатёнка, в которой я родился, стояла в длинном неровном ряду домишек, напоминавших

своими растрёпанными камышовыми крышами, подслеповатыми тусклыми окошками, всем

своим приниженным видом старых нищенок, выстроившихся в ожидании милостыни вдоль

пыльной, уходящей в унылую степь улицы.

Всё было здесь немилым моей матери: и тесная, с земляным полом комната, в которой она

лежала, и степь, и злой степной ветер, и, главное, суровые люди с чёрными от угольной пыли

лицами и руками, казавшиеся ей недобрыми, грубыми. За те полгода, что она прожила в Донбассе

с мужем, перебравшимся сюда на заработки из далёкого Петербурга, она всё никак не могла

привыкнуть к жизни в шахтёрском посёлке, чувствовала себя чужой, одинокой. В Петербурге

тоже было несладко, но здесь жизнь была ещё безрадостней, ещё темней: и труд здесь был

тяжелей, и нищета обнажённей.

С невольной тревогой вслушивалась она в ровное, спокойное дыхание ребёнка, мирно

спавшего в колыбельке, сделанной из старых досок умелыми руками отца. И всё думала, думала

о том, что ждёт её сына в этой тяжёлой, страшной жизни. Незадолго перед тем в Петербурге она

похоронила своего первого ребёнка – девочку, умершую в младенческом возрасте по той простой

причине, что её отец и мать были бедняками, жили впроголодь, ютились в «углах», в сырых и

тесных подвалах, в грязных, холодных каморках, в которых жил рабочий люд и где смерть

ребёнка была самым заурядным явлением.

Как была нужна ей в эти минуты душевной тоски, смятения поддержка единственно

близкого и дорогого человека, её мужа! Он всегда умел утешить, подбодрить её. Скажет

ласковое, доброе слово, улыбнётся, проведёт большой крепкой ладонью по её волосам – и сразу

спокойней, радостней станет на душе…

Но его-то, на беду, и не было с ней. Вот уже третий день не приходил он домой: третий

день, не поднимаясь на-гора, работал он в шахте глубоко под землёй. Машинист-механик, он

ремонтировал насос, откачивающий воду в главном стволе. Так, по крайней мере, говорили ей

его товарищи… Может быть, с ним что случилось? Каждый раз, когда он спускался в шахту, она

места себе не находила от беспокойства. А теперь третий день его нет!.. Неужели он не мог

освободиться хоть на полчаса, сбегать домой, узнать, всё ли благополучно, успокоить её,

взглянуть на ребёнка?

Она не знала, что он три раза «ломал шапку» перед штейгером (мастер, заведующий

рудниковыми работами. – Прим. ред.), просил отпустить домой. Но штейгер и слышать не хотел:

«Иль ты сдурел? Чай, баба без тебя управится. Подумаешь, большое дело! Небось не прынец

какой народился!»

Работа в шахте была срочная, каждый час был хозяину дорог. И отцу, человеку

подневольному, ничего не оставалось, как скрепя сердце смириться. Не послушаешь штейгера –

выгонят. Куда денешься с больной женой и малышом на руках? И он работал, работал, не думая

о сне и отдыхе. Все мысли его были дома…

У кровати молодой матери на табуретке сидела старая-престарая бабка-повитуха.

– Гляжу я на тебя, милая ты моя, и дивлюсь! – говорила она. – И что это ты такая

неспокойная? Баба молодая, здоровая, а разума в тебе нет. Ну что ты тревожишься, словно

невесть какое дело приключилось!.. Ох, милая, сколько я их своими руками на свет божий

приняла, – а что радости в том? Не на радость рабочий человек родится, а на мученический труд.

Не по сердцу тебе мои слова, не хочешь ты меня слушать, а я всё-таки скажу, потому что знаю,

какая жизнь у рабочего-то человека: лучше ему и на свет не родиться. Легко ли всю жизнь

маяться?..

Долго ещё говорила старая бабка, но мать не слушала её, думала о маленьком сыне…

Наконец вернулся домой отец, измученный, осунувшийся, бледный от бессонных ночей.

Торопливо помылся, сменил грязную, пропотевшую рубаху на новую, «праздничную». Бережно

и неумело взял ребёнка на руки – да так и просиял.

– Ну, мать, спасибо! – сказал он, подходя к окну и разглядывая сына потеплевшими глазами.

– Вот это подарок! Этот будет мне помощничком… Товарищем будет!

Он подошёл с ребёнком на руках к постели, склонился к матери, заглянул ей в глаза,

прикоснулся сухими, запёкшимися губами к её влажному лбу…

Штейгер сказал, что родился «не прынец», то есть не принц. Старая бабка-повитуха сказала,

что родился рабочий человек на мученический труд. Отец сказал, что родился помощник ему,

товарищ. Мать ничего не сказала, но всё тепло, всю ласку своего сердца отдала маленькому,

беспомощному существу, копошившемуся в колыбельке…

И вот теперь, восстанавливая в памяти её рассказы, я думаю, что все, так или иначе

отметившие моё рождение, были правы.

Прав был штейгер, сказавший, что родился «не прынец». Да, родился простой, рабочий

человек. Была права по-своему и бабка-повитуха, сказавшая, что родился человек, уделом

которого будет мученический труд. Ведь я родился больше полувека тому назад в старой,

царской России. Пройдёт немного лет со дня моего рождения, и я в полной мере почувствую

проклятый гнёт того давнего времени на себе самом, как говорится, на своей собственной шкуре.

Прав был и отец, сказавший, что я буду ему товарищем. Отец мой был рабочим. С

отроческих лет вступил я в великое братство людей, которое называется рабочим классом, стал

товарищем по труду и борьбе каждому рабочему человеку.

В годы моего детства на русской земле всё ярче, всё светлее разгоралась заря рабочего

революционного движения. Среди передовых рабочих возникали первые в России социал-

демократические кружки. В Петербурге молодой Ленин подготовлял создание революционной

марксистской рабочей партии.

Во всём этом я разобрался, разумеется, много-много позже. В первые же годы своего

существования на белом свете я прежде всего твёрдо усвоил одну простую суровую истину: и

отец и мать должны работать с утра до ночи, чтобы у нас был кусок хлеба и крыша над головой,