Полная версия

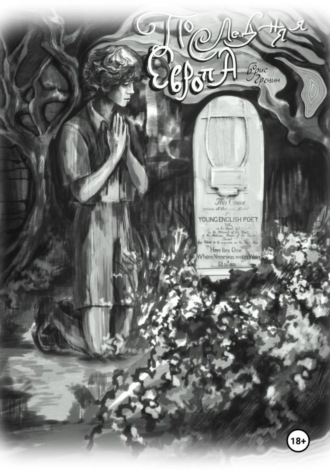

Последняя Европа

Кривая действительно куда-то вывезла: я отложил книгу и объявил:

– Дорогие друзья, сейчас гляжу на вас и вижу, что мои домашние заготовки, скорее всего, никуда не годятся. Наставлять вас с позиции просветлённого мудрого старца я не могу – с чего бы именно мне? Я – просто ваш товарищ по несчастью, кто-то, кто пережил кораблекрушение и выплыл на не известный мне берег, цепляясь за обломки. То, что я некоторое время стоял к нашему капитану ближе, чем другие, мало что значит. На этом новом берегу нам, выжившим, нужно или собраться вместе, разводить костёр, или разойтись каждый кто куда. Предлагаю разводить костёр – чтобы этой встрече не стать последней или не превратиться в банальный вечер воспоминаний. Предлагаю каждому по очереди рассказать о своих страхах, тревогах, проблемах и бедах, а другим – поделиться своими мыслями о том, что мы услышим. Думаю, будет справедливо ввести три нормы: полная искренность, дружелюбие, взаимная поддержка. Так мы, кто знает, вправду сможем помочь друг другу и сумеем обогреться вокруг общего костра. Есть ли те, кто против такого порядка работы?

(Конечно, я не помню своей речи дословно, и поэтому неизбежно изображаю её более гладкой, чем она была в действительности. Ну, что ж поделать!)

Протестующих не нашлось, хотя удивлённые взгляды, конечно, были. Проговаривая это всё, я, хоть сам этого не очень понимал тогда, круто переложил руль, сворачивая от религиозной практики в сторону чего-то, подобного практической психологии, а именно групповой терапии. Впрочем, кто скажет, где кончается одна и начинается другая, кто построит между ними бетонный забор? Только люди вроде Савелия Ивановича, а я не отношусь к строителям заборов, увольте.

Методы и нормы этой терапии во время первой встречи нам пришлось изобретать прямо на ходу – но, к нашей чести, мы, ни шатко ни валко, справились с этим. Продолжили с переменным успехом справляться и дальше.

Опять-таки, тот же самый невидимый критик скажет мне, что, насколько никудышный из среднего юридического работника выйдет священник или лидер современного культа, настолько же никудышный выйдет из него групповой психотерапевт. Справедливо на все сто, и «комплекс самозванца» преследовал меня всё время нашего предприятия (о том, как долго оно продлилось, будет позже). Но здесь, в этой работе, я хотя бы понимал, чтó именно я делаю, и не чувствовал себя совсем бесполезным. Самозванцы тоже бывают разные: лучше притворяться тем, кем ты в отдельные удачные моменты можешь быть, а не тем, кем ты не способен быть по самой своей природе.

В конце августа и в сентябре я, понимая, куда именно мы сворачиваем, проглотил пару пособий и художественных книг, а также посмотрел пару фильмов, посвящённых групповой психотерапии. (Некоторое время я даже игрался с мыслью пройти профессиональную переподготовку на психолога, после чего, повесив диплом на стенку, начать приглашать в группу новых участников. Так и не собрался, и теперь не знаю, на беду ли или, наоборот, к счастью.)

Больше, чем учебники, мне помог роман очаровательного американского еврея с русскими корнями под названием «Лечение Шопенгауэром». Из этого романа я, в частности, узнал, что идея обсуждать именно философские тексты в ходе работы терапевтической группы – не такая уж бессмыслица: подход вполне «имеет право быть». Попадись мне в руки «Лечение Шопенгауэром» немного раньше, я, возможно, и не отбросил бы идею читать «Апологию Сократа» на самом первом занятии. Но уже на третьем или четвёртом делать это было немного поздно: группа уплыла от философского берега в океан чистой психотерапии.

4

Описывать, чем именно мы занимались и какие разговоры вели в «Клубе взаимной помощи», пожалуй, не буду: нет места и времени, кроме того, как я успел понять, повествование о работе реальной психотерапевтической группы – особый жанр, требующий, в частности, согласия всех её участников на публикацию. Наконец, такие книги уже написаны до меня, написаны они профессионалами, и выглядят они гораздо умней и талантливей, чем всё, что я, дилетант, почти самозванец в области психологической взаимопомощи, когда-либо сумею об этом написать.

Скажу только, что не всем участникам группы моё начинание пришлось по душе. В числе недовольных предсказуемо был Семён Григорьевич Качинский, бывший дьякон Русской православной церкви, на седьмом десятке лет перешедший в «веру матушки Дорофеи», чтобы после смерти наставницы, увы, обнаружить, что оказался он совсем не там, где надеялся и чаял.

Разговор с Качинским произошёл, если мне не изменяет память, после самой первой групповой встречи: Семён Григорьевич остался, напросившись на чай, и за чаем высказал мне всё своё неудовольствие:

– Я, глупый человек, надеялся на службу, а вы, милейший, уж простите меня, старика, вместо службы устроили какой-то «Цвет ночи», не к ночи будь помянут. Знакома вам эта фильма?

– Н-нет, не припомню…. – уже проговорив это, я, конечно, обнаружил в своей памяти Color of Night, эротический триллер о незадачливом групповом психологе, разучившемся видеть красный цвет, и аппетитные изгибы Джейн Марч, будоражившие моё подростковое воображение. Густо покраснел.

– Вспомнили-таки! – не без удовольствия прокомментировал Качинский краску в моём лице.

– Вы, что же, намекаете на…

– Господь с вами! – замахал руками собеседник. – Удумали тоже! Ни на что такое я не намекаю, грех даже об этом думать, а просто – чувство испанского стыда никогда вас не посещает при просмотре таких киноподелок, милостивый государь вы мой?

– Когда я эту «киноподелку» смотрел в последний раз, а было это что-то четверть века назад, меня посещали совсем другие чувства…

– Понимаю, понимаю… Позвольте совсем по-простому, по рабоче-крестьянски? Люди пришли в магазин за колбасой, а вы им продаёте сыр. Это вам понятно?

– Если они очень голодны, то, знаете, они и от сыра не откажутся… Семён Григорьевич, мы снова возвращаемся к нашему разговору двухмесячной, что ли, давности. Какой из меня иерей? Мы, выжившие…

– Про выживших вы сегодня хорошо сказали! Извините, перебил.

– Спасибо на добром слове. …Мы, выжившие, даже не имеем единой веры, единого набора ценностей в голове. Возьмите вас и, скажем, господина Хвостова (эту прозаическую фамилию носил Аврелий): ведь пропасть, пропасть между вами, и умственная, и поколенческая! Какой общий для всех культ сможет перебросить мост через эту пропасть? Вашу голову занимают вопросы возбранности отхода от материнской церковной традиции, а он думает, где ему зарядить электросамокат!

– Ну, это уж вы слишком…

– Может быть, виноват, стыжусь! Да и ну его к лешему… Нас всех объединяла харизма Дорофеи Аркадьевны…

– «Харисма», я бы сказал, то есть через «С», как дар Божий, а не как политическое качество, – вновь поправили меня.

– Да, это точнее. Но даже и она, мистический гений, не создала никакого единого для всех нас культа. Куда же мне, религиозному середнячку, троечнику, создавать этот культ?

– Но всё же какие-то молитвы мы могли бы читать, Олег Валерьевич? – парировал Качинский. – А не просто слушать про то, как одна сердится на родителей, и целый век будет сердиться, а другой всю ночь снова снились мужчины в разных позах?

– Целый век не будет…

– Ой ли?

– Семён Григорьевич, встречный вопрос: какие молитвы? Какими именно «христианство Маленького принца» располагает молитвами? Что у нас есть, кроме тонюсенькой книжечки учителя нашего покойного учителя, которую люди вроде Мефодьева уже успели заклеймить «антихристианским писанием»?

– А я вот что вам скажу, – не сдавался старик, – пусть каждый из нас в следующий раз принесёт свою самую важную, самую дорогую сердцу молитву! И каждый по очереди её прочитает.

– И что же, выйдет нечто вроде «цветущей сложности» Леонтьева? – усомнился я.

– О, и с Константином Николаевичем знакомы, как приятно! – обрадовался собеседник. – Ну вот, а говорите «середнячок»! Бывали ли, кстати, на его могиле в Гефсиманском Черниговском скиту?

– Нет, не бывал. Знаком почти случайно: в вузе просто слушал, что говорят умные люди, а умные среди наших педагогов тоже попадались… Не боитесь вы, Семён Григорьевич, что в нашей симфонии один будет белому лебедю молиться, а другой – чёрной жабе?

– Уж настолько вы плохого мнения обо всех нас, чтобы подозревать «чёрную жабу»? – ответили мне вопросом на вопрос. – Зачем тогда взялись за нас грешных?

– А мы ведь даже не знаем, была ли Дарья Аркадьевна христианкой! – вдруг ляпнул я.

– Здравствуйте, приехали! – поднял брови Качинский. – Кем же ещё?

– Да кем угодно! Буддисткой, например. Оранжевую-то юбку помните её?

– Шутить изволите…

– Да если бы мне было до шуток… Чтó мы знаем? Рассуждаем, был ли погибший корабль шхуной или бригом, хотя кому это важно, и нам самим меньше всех, а в волнах качаются обломки…

Мы некоторое время грустно посидели. Под конец нашей беседы я пообещал Семёну Григорьевичу предложить группе заканчивать каждую сессию молитвами, если только остальные участники не будут против.

5

Нет, они не были против, хотя идея вызвала лёгкое недоумение и переглядывания между собой. Предложение Семёна Григорьевича (на которого я не преминул сослаться, тем самым будто бы умывая руки) было проголосовано и принято при двух воздержавшихся. Начиная с третьей встречи каждый желающий в конце встречи читал свою молитву. Затрудняюсь сказать, какую именно использовал я сам в своём несколько невнятном качестве руководителя группы (какой группы – религиозной? терапевтической?). Помню, что несколько раз читал одну из молитв Вивекананды: о нём, верней, о сестре Ниведите, мы однажды говорили с Дарьей Аркадьевной, а портрет Ниведиты висел в её «светёлке». В другой раз это было стихотворение Кристины Россетти – в переводе Виктора Топорова на русский оно начинается со строки «Дороги нет ли поровней?». И этот текст в жизни нашего учителя тоже сыграл свою роль… Мужественное стихотворение, и всем, кто хочет поплакаться на сложность жизненных испытаний, стоило бы заучить наизусть его первую строфу – но это уж просто к слову. Всё, что я читал, таким образом оказывалось полностью «ортодоксальным», если только к современному культу может быть применено слово «ортодоксальный». Впрочем, были ли мы ещё «культом»? Разве что последние пять минут в конце каждого собрания.

Отличился не я, а Каролина. На неделе, следующей после введения новой практики, она, когда пришёл её черёд, откашлявшись, прочитала то самое, знаменитое (правда, я этот текст тогда услышал в первый раз):

Я делаю своё дело, а ты делаешь своё.

Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям,

И ты живёшь в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим.

Ты – это ты, а я – это я,

И если вдруг мы встретимся, это будет прекрасно.

Если нет, то ничего не поделаешь.

И, обведя группу глазами, хулигански добавила:

– Аминь. Это так называемая гештальт-молитва. Написана Фрицем Перлзом, основателем гештальт-психологии. Учитывая, что мы сами не знаем, кто мы – группа взаимной помощи или братья по вере, – думаю, она нам подходит просто отлично. У кого-то есть вопросы?

Вопросов не было, хотя Качинский и пробовал мне что-то высказать по поводу «выходки» Каролины в частном порядке. Я только развёл руками:

– Семён Григорьевич, вы сами этого хотели! Давайте пожинать плоды. Цветущая сложность цветёт и растёт, как ей хочется, она не бывает прямоугольной, ровно подстриженной и окрашенной в единообразный зелёный цвет.

Стоит сказать, что в следующий раз Кэри пожалела наши нервы, прочитав нам что-то из Джебрана Халиля Джебрана, арабского философа и поэта начала прошлого века. Есть в этой девушке нечто неуловимо ближневосточное… Ливанский мудрец Семёну Григорьевичу, полагаю, тоже пришёлся против шерсти. Уж извините, мой драгоценный.

6

Вообще, с Каролиной творилось что-то, что я понимал очень плохо, да и с нашими «отношениями» тоже, если только слово «отношения» пригодно для причудливой дружбы без малого сорокалетнего дядьки и без малого семнадцатилетнего – подростка? девушки?

Ещё в августе она рассказывала мне, что хотела бы стать женщиной – духовным лидером. Но только в православии ей этот путь закрыт – да, наглядевшись на православных «друзей», не больно-то, конечно, и хотелось! Прекрасная альтернатива – Англиканская церковь: в ней-де давно уже есть женское священство. Но вот беда: в России карьерных перспектив для такой священницы после её рукоположения почти не просматривается, особенно с нашей нарастающей англофобией. Другим вариантом был бы буддизм, в котором женщинам путь в священство тоже как будто не заказан. Девушка уже навела справки и узнала – новое огорчение! – что в Агинской буддийской академии на философский факультет женщин не принимают! Остаются ещё два, кажется, иконописный и медицинский, только вот они не вызывают у неё большого интереса…

Я слушал и не мог понять: неужели всё говорится всерьёз? А верилось в её серьёзность легко: голос звучал убеждённостью, глаза горели… Самым разумным, что я мог сделать – и делал раз от разу, – было не противоречить, а осторожно соглашаться, при этом приводя практические соображения и уводя обсуждение в область жизненных сложностей. Например, Агинская академия – прекрасный выбор, но неужели она действительно готова семь лет прожить в посёлке Агинском? Смею надеяться, что мои терпеливые, вежливые и взрослые рассуждения хотя бы отчасти способствовали тому, чтобы очередная полубезумная идея через полмесяца или месяц теряла для девушки свою привлекательность.

С «духовным лидерством» именно так и случилось: с концом августа образ женщины-священницы померк, а на торжественное место в голове Каролины воссел образ женщины-психолога. (Началось всё, понятное дело, с гештальт-молитвы. Мы съели эту провокацию, если она была именно провокацией, не поморщившись, и долгое время девушка группу больше ничем не провоцировала.) Ещё верных три недели мне пришлось слушать про то, какое важное служение исполняют психотерапевты и как ей приятно думать о себе как о будущем «специалисте». Вот ведь и мне самому не поздно переучиться на психолога, разве нет? Что такое сорок лет? Пустяк! В сорок лет жизнь только начинается!

(Справедливости ради скажу, что именно Каролина нашла для меня несколько книжек по групповой психотерапии – без них я бы, пожалуй, в ходе наших сессий был совсем бесполезен в качестве руководителя, просто бы беспомощно лупал глазами. Спасибо ей большое!)

Не помню, отчего для неё угас и этот идеал, но и ему пришла пора померкнуть. (Впрочем, девушка продолжила посещать групповые занятия.) В течение осени её успели посетить желания стать

– фотографом,

– великим писателем,

– политиком (причём по возможности главой целого государства, пусть даже маленького).

Я потратил отдельный длинный вечер на то, чтобы подробно и аргументированно поговорить с ней о ничтожности суверенитета всех маленьких и крохотных государств в наше время и о том, как руководство государством без полномасштабной и тщательной подготовки к этому труду скатывается в печальную и кровавую клоунаду (благо за примерами далеко ходить не нужно: пример соседней страны ещё долго будет у всех нас стоять перед глазами).

Карлуша услышала мою «проповедь» – но эта проповедь возымела неожиданное и ужаснувшее меня последствие: девушка загорелась и почти две недели горела желанием отправиться на фронт! Причём не медсестрой, а как бы не рядовым бойцом. Если нужно – и сложить на фронте голову. Да уж, большое спасибо за плоды моего политического просвещения сказали бы мне тогда её родители…

Вся имеющаяся деликатность и всё наличное терпение потребовались мне, чтобы вслух вместе с ней взвесить эту идею, поглядеть на неё со всех сторон и признать, конечно, возвышенной, благородной, пылкой, но юридически невозможной хотя бы до её совершеннолетия. (А там, Бог даст, и СВО закончится, ведь верно?)

Желание стать женщиной-самураем, как и прочие, в итоге угасло, но девушка расставалась с ним тяжело, с мрачным лицом, без своей обычной иронии, шалостей и фантазий.

– Я трусиха, трусиха, самая обычная трусиха! – призналась она мне. – Я позволила тебе меня убедить, потому что и сама ведь немного боюсь… День или два не боялась, а после начала. Вот и киваю, поддакиваю тебе, что «рано». Как же в ту войну девочкам моего возраста воевать было не рано, а в эту мне якобы «рано»? Какой стыд, какой позор!

(Пометка для читателя: в тот момент у неё сказалось именно «тебе», не «вам». Этим «тебе» она меня осенью дарила нечасто.)

– Так ведь и я, если такой меркой мерить, тем более должен быть на фронте, – трезво заметил рассказчик. – Почему же в моём случае это не стыд и позор?

Каролина смерила меня долгим взглядом, тяжело вздохнула и ничего не ответила. Тему своей «военной карьеры» при мне она больше не поднимала.

7

Мы виделись почти каждую неделю во время групповых встреч «Клуба взаимной помощи» (почти, потому что иногда девушка всё же их пропускала). Раз или другой в месяц мы выбирались на совместную прогулку: всегда по её инициативе и никогда – по моей. (Причины моей сдержанности, наверное, объяснять не нужно?)

Списывались и созванивались мы, правда, чаще, чем виделись вживую, едва ли не через каждые два дня на третий. Для Кэри в порядке вещей было, к примеру, прислать мне в половине двенадцатого вечера какую-нибудь политическую новость вместе с возмущённой ремаркой вроде:

Дядя Олег, они там вообще обалдели?!!

Количество восклицательных знаков в таких её «снарядах» равнялось степени возмущения. Опять же, заметьте, «дядя Олег»: полудетское обращение, от которого она в своём «рубежном» письме сама торжественно отказалась, потому что какой же я ей дядя? Выходило: вполне себе, оказывается, пригодный эрзац-родственник. (Досадно!)

О чувствах мы не говорили: для этого не появлялось никакого повода. Девушка всем своим поведением давала мне понять, что считает меня близким, даже самым близким другом, старшим товарищем, отчасти инструктором в житейских премудростях, и только – словно и не было ничего, не было её июньского письма с трогательным вопросом-просьбой «дождаться». А я, разумеется, готов был дождаться, я решил для себя именно дождаться, если, пользуясь её же выражением, за это время не произойдёт «ничего ужасного»! (А и легко может произойти: появится на горизонте молодой красавчик с мрачно-загадочным взглядом Роберта Паттинсона, и до свиданья, дядя Олег, спасибо за знакомство!) Может быть, зря решил, да и вообще в моём возрасте глубоко неуместны такие решения?

Поговорить об этом, верней, даже начать разговор об этом не было никакой возможности, мне – из стыдливости, ей… ей, вероятно, по той же самой причине.

Друг к другу мы по-прежнему обращались на «вы», которое со стороны Каролины редко, до невозможности редко и будто бы нечаянно слетало на «ты». Я сам сбивался на «ты» чаще – и то, в адрес юного, иногда даже по-детски ребячливого человека «ты» выговаривается проще. Девушка делала вид, что не замечает моих оговорок, а на мои вопросы, порой настойчивые, о том, как же ей больше нравится, чтобы я к ней обращался, только пожимала плечами.

8

Хоть мне давали понять, что видят во мне только старшего друга, для внешнего мира, включая родителей Каролины, это было, похоже, не совсем так. Девушка и сама охотно поддерживала альтернативный взгляд: видимо, я должен был смириться с существованием двух версий того, как можно и нужно описывать наши отношения, одной – для внутреннего пользования, и другой – на экспорт.

Как-то раз, когда мы задержались за просмотром фильма, я обеспокоился, не хватятся ли её дома. Кэри только недовольно дёрнула головой:

– Всё в порядке, – кратко ответила она. – Я скажу, что задержалась у Олега.

– «Дяди Олега», то есть?

Она только фыркнула:

– Вот ещё! Только «дяди» мне не хватало! Я давно уже им сказала, что у меня появился этот самый… – она сделала рукой пренебрежительно-неопределённое движение в воздухе. – Ну, который жрёт уши. Вспомнила, «ухажёр» по-бумерски! Правильно?

– А что ещё твои, извините, ваши родители знают про «Олега, который жрёт уши»? – осторожно поинтересовался я.

– Ля маман знает, – поправила меня Карлуша. – Лё папан это как-то глубоко безразлично. Ну, не так уж и много: то, что он закончил вуз, работает, живёт один, немного меня старше…

– Не то чтобы совсем неправда, но… чёрт побери, «немного» старше?!

– А что ты… то есть вы хотели бы, чтобы я ей сказала? – возмутилась Кэри в ответ. – Ваш настоящий возраст? Чтобы завтра под окнами стояла полиция с мигалками?!

Мы оба посмотрели друг на друга, и каждый, наверное, подумал о том же самом: рано или поздно «ухажёра Олега» возможно, всё же придётся предъявить маме. Как это сделать, чтобы маму не хватил удар? Большой вопрос… Впрочем, я не знаю, о чём подумала девушка, сидящая рядом со мной на диване. Эта девушка только вздохнула, а мыслями не поделилась…

В другой раз мы задержались на прогулке за городом – день, как назло, был погожим, не по-октябрьски ясным и тёплым. Мы увлеклись разговором о политических судьбах Церкви в России и за рубежом (да, вот такие разговоры мы вели!) и спохватились лишь в начале одиннадцатого.

Каролина, нахмурясь, стала вызванивать маму со своего телефона. После первых её слов в трубку я набрался мужества, шёпотом попросил передать телефон мне и, стараясь звучать помоложавее, убрав из голоса басовый регистр, охотно покаялся: извините, вина полностью моя, но повинную голову и меч не сечёт, привезу Карлушу домой через полчаса в лучшем виде. Недовольные нотки в голосе собеседницы сменились более дружелюбными, и попрощались мы самым приветливым образом. Как мне передали потом, Ирина Константиновна была очарована моей «старомодной галантностью». Так состоялось наше с ней заочное знакомство.

Через два месяца произошло и очное, и совпало оно с днём рождения Каролины: в декабре ей исполнялось семнадцать.

За неделю я обеспокоился вопросом подарка и, найдя подходящую минутку – девушка задержалась у меня дома после групповой «сессии», – спросил, что же ей подарить. Карлуша недовольно, быстро взмахнула головой:

– Ничего не надо мне дарить, ничегошеньки! И спрашивать даже не нужно! Мы не в таких отношениях…

– Хорошо, хорошо, как скажете… А… в каких мы, кстати, отношениях? – осведомился я как можно невинней.

Вопрос этот застал её врасплох. Девушка даже открыла рот и несколько мгновений бесцеремонно так и стояла. Пробормотала наконец, глупо улыбаясь:

– Говорят, что у любого сорокалетнего мужчины на каждый случай жизни есть анекдот. Я хоть и не сорокалетний мужчина, но у меня тоже есть парочка. «Тяжёлый день был сегодня», – говорит один психолог другому. Другой отвечает: «Ты хочешь об этом поговорить?» Так вы… хотите об этом поговорить?

Я кивнул. Мы сели друг напротив друга, разделённые кухонным столом. Сели и глядели друг на друга, ничего не говоря, верных полминуты.

– Я ведь хорошо помню то твоё письмо, – как-то сказалось у меня.

– Да? – выдохнула она. И призналась, очень тихо: – А я думала, ты про него забыл…

И ещё мы сидели, и Каролина начала приметно краснеть. Наконец, признавшись, что не может сейчас говорить об этом, вообще ни о чём не может говорить, она выбежала из квартиры.

Через пару минут мне на телефон пришло короткое сообщение.

Цветы. Пусть будут цветы, этого достаточно. Но в следующий четверг приходи к нам домой обязательно!

9

Устиновы жили на четвёртом, последнем этаже в современном доме почти что в центре города (я, напомню читателю, живу на восьмом в типовой многоэтажке, двор которой украшает только лиственница, однажды посаженная Дарьей Аркадьевной). Металлическую калитку на заборе вокруг их дома украшал не просто домофон, а целый видеофон. Я прикрылся огромным букетом белых роз. Поднимаясь по лестнице, я остро ощущал и свою обветшалость для ухаживания за молодыми красивыми девушками, и своё, так сказать, социальное плебейство.

Улыбка Ирины Константиновны, вместе с виновницей торжества вышедшей встречать меня в коридор, медленно сползла с лица, когда из-за букета показался несчастный «Олег-жрущий-уши», ровесник или почти ровесник мамы своей невесты.

Я пробормотал что-то маловразумительное. Каролина первая нарушила установившееся молчание громкой и прямой репликой:

– Мама, не надо делать такое лицо, как будто мой жених – это старый одноногий негр или жирная американская лесбиянка1! Олег, как мило! Пойду поставлю в вазу.

Мама, однако, не была вдохновлена дочкиной мыслью о том, что всё могло быть ещё хуже. Шёпотом она уточнила моё отчество, а после попросила меня пройти в соседнюю комнату.