Полная версия

Проявления иррегулярности в истории войн и военных конфликтов. Часть 1

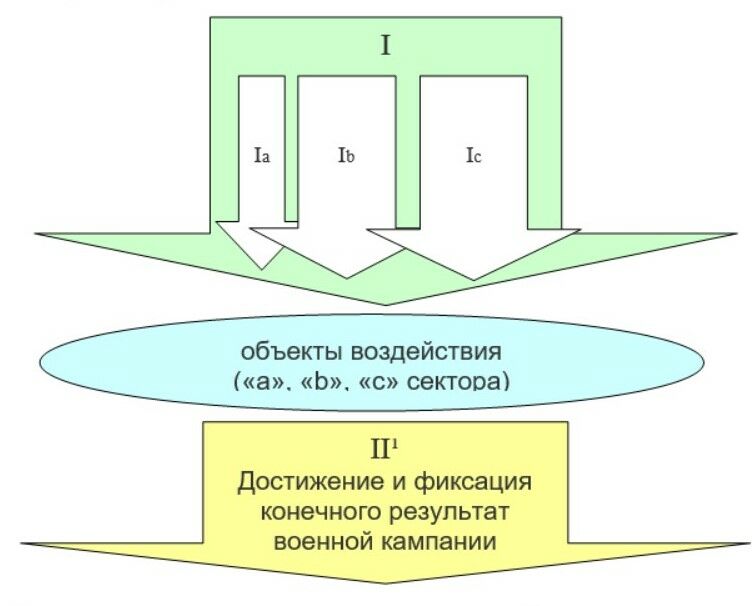

Схема 2

Информационная графика. Вариант классической схемы проведения военной кампании (последовательный метод)

Второй вариант:

I – период подготовительных мероприятий;

II¹ – период фиксации конечного результата военной кампании;

Ia – подготовительные мероприятия военного измерения;

Ib – подготовительные мероприятия политико-социального;

Ic – подготовительные мероприятия психолого-идеологического измерения.

Исходя из выше сказанного, открывается смысл формирования параллельной схемы ведения военной кампании (смотри схема 3), где каждый последующий подготовительный период не будет дожидаться полного окончания предыдущих периодов некинетического и кинетического порядка, а будет запускаться параллельно, с последующим запуском прямых действий.

Такая схема значительно срезает общий временной отрезок противостояния, но подразумевает наличие достаточного ресурса для обеспечения параллельных действий. Более того, постоянная работа иррегулярной составляющей на перспективу в рамках подготовительных периодов, позволяет надеяться на то, что противник будет подведен к отказу от своих намерений, еще до того, как подойдет время применения очередного периода прямых действий, т.е. будет достигнута конечная цель всей кампании без полного выполнения комплекса прямых действий регулярного порядка.

Параллельная схема проведения военной кампании может быть удачно воплощена при условии, что командное звено на трех уровнях и прямые исполнители (штабы и подразделения) имеют высокий уровень индивидуальной и коллективной подготовки вместе с соответствующей будущей кампании военной школой и положительной величиной моральной стойкости в бою солдата и войска в целом. Также важно, чтобы в осуществлении параллельной схемы подготовительные мероприятия как минимум на один шаг опережали прямые действия, т. е. находились в инициативном положении перед прямыми кинетическими действиями на тактическом, оперативном и стратегических уровнях.

Естественно, что в третьем варианте схем, каждая пара подготовительных и прямых мероприятий (I1; II1) … (In; IIn) включает в себя набор мероприятия a, b, c измерений, задействованных в определенный момент времени (Т).

Объекты таргетинга представляют собой массив целей, находящихся в рамках системных пространств, где объекту «a» принадлежат цели военного измерения, объекту «b» принадлежат цели политико-социального измерения и объекту «c» – цели психолого-идеологического измерения.

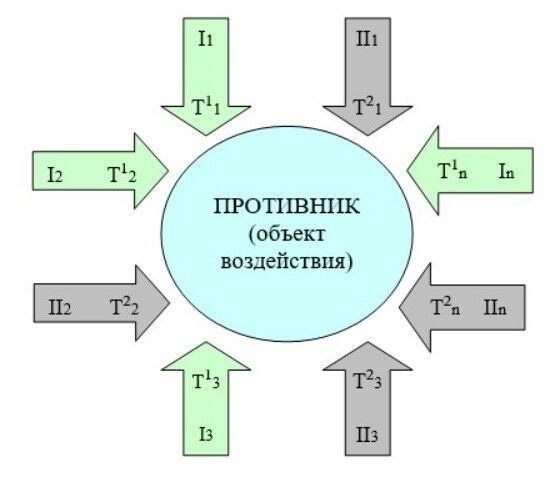

Схема 3

Информационная графика. Вариант параллельной схемы таргетинга (проведения военной кампании (параллельный метод))

I1 … In – подготовительные мероприятия;

II1 … IIn – прямые действия;

T1 … Tn – временная точка начала таргетинга (воздействия на объект);

T¹1 < T²1 ≤ T¹2 ≤ T²2 … ≤ T¹n ≤ T²n – временная цепочка инициативности параллельной схемы таргетинга (проведения военной кампании), в которой: T¹1, T¹2 … T¹n – время начала воздействия подготовительных мероприятий; T²1, T²2 … T²n – время начала мероприятий прямого воздействия.

Посредством искусного воплощения стратегии непрямых действий противнику, незаметно для него самого, может быть навязана своя воля с исключением возможности ввязывания в кровопролитные и затратные генеральные сражения, исход которых обычно мало предсказуем для противоборствующих сторон.

Важным дополнением к небольшому погружению в мир китайской военной мысли является то, что, помимо аспектов военного искусства, мыслитель древнего Китая в своем трактате уделил внимание роли и месту военачальника как личности, значению его лидерских качеств в процессе формирования и воплощения военной стратегии, что в свою очередь очень четко свидетельствует о важности роли и места военачальника как в системе координат классической, иррегулярной или гибридной формы вооруженного противостояния, так и в системе координат стратегии непрямых действий в целом, то ли на стратегическом, оперативном или тактическом уровнях.

Так, еще до нашей эры в Китае было дано теоретическое обоснование так называемой стратегии непрямых действий. Однако каждая стратегия нуждается в эффективном наборе инструментов, при помощи которых происходило бы успешное воплощение данной стратегии в жизнь.

Для такого типа стратегии как нельзя лучше подходит теория и практика малой войны с высшей формой ее воплощения – гибридной. Но аспектам иррегулярного ведения вооруженной борьбы на протяжении еще многих веков не уделялось должного внимания. Другими словами, стратегия непрямых действий была, а действенный инструмент для ее успешного воплощения с оптимальной затратой сил и средств не был разработан.

С момента написания трактата «Искусство войны» до первых теоретических трудов, посвященных иррегулярной – малой форме воевания, в мировой истории развития военного искусства был пройден длинный путь более чем в два тысячелетия.

В этот исторический период время от времени происходили яркие исторические моменты проявления стратегии непрямых действий с применением нестандартных методов и способов асимметричной формы воевания. Но такие несистемные подходы к ведению военной кампании (боевых действий) были связаны с историческими процессами обретения признаков государственности отдельными народами на пике своего пассионарного всплеска или отдельными историческими личностями в отдельные исторические эпизоды древнего и нового миров, которые не имели логического продолжения в системном развитии.

Во времена нашей эры военно-дипломатический гений таких личностей наиболее часто проявлялся в случаях:

– становления новых национальных государственных образований (народно-освободительные войны);

– расширения сфер влияния государств через географическую экспансию, осуществляемую отрядами первопроходцев – первооткрывателей новых земель;

– отражения иноземного вторжения.

Все подобные случаи в первую очередь характеризовались асимметричностью действий, в которых сторона конфликта, сформированная по принципу народной самоорганизации и зачастую обладающая меньшим военным потенциалом, опиралась на нестандартность в военной организации, стратегии и тактики ведения боевых действий. Именно в эти короткие исторические эпизоды и происходило рождение основ новых форм и методов вооруженной борьбы.

Новые формы и методы вооруженной борьбы, как правило, не приживались в регулярных армиях устоявшихся государств, в которых классическая военная школа была принята за аксиому, а на соответствующую военную организацию уже были потрачены значительные средства. Все, что не вписывалось в рамки военного классицизма и выпадало из логики и ментального восприятия военных профессионалов, признавалось военной ересью, поэтому так называемая еретическая тактика действий, основанная на нестандартных подходах в применении военной силы, вынужденно уходила в тень классической военной школы и продолжала жить в параллельном пространстве. Но зато в самые безвыходные, с военной точки зрения, ситуации, в которых конвенциональное применение силы объективно не могло принести положительных результатов, очень быстро оживали методы и способы вооруженной борьбы с соответствующей им тактикой действий, до этого не входивших в разряд конвенциональности.

Каждая военная эпоха знаменовалась своими временными всплесками проявления иррегулярности, а самые яркие, мощные проявления, вызвавшие значительные изменения в региональном и континентальном социально-географическом пространстве, приводили к смене военной эпохи, которая на правах победителя закономерно приводила за собой и новую военную школу.

Но в эволюции военного искусства после короткого периода, в котором проявившиеся новые принципы военной организации и применения силы привели к резкому качественному скачку уровня военного искусства, наступал продолжительный период затухания или застоя в эволюции военного искусства. В так называемый период «военного застоя» происходил процесс установления новой военной школы и распространение ее влияния в социально-географическом пространстве цивилизованного мира.

Одновременно происходило природное формирование новых военных элит, представители которых принимали новую систему координат вооруженной борьбы и, как правило, сразу же принимались за разработку незыблемых констант классики военного искусства, что выводило новорожденную классику в ранг гегемона, с чего и начинался поступательный процесс ее зашоренности.

Данный период характеризовался тем, что все изменения и новшества в теории и практике применения силы стали происходить в рамках оболочки установившейся формы, теории и практики применения силы, которая основывалась на повышении удельного веса войска, т. е. военно-техническая мощь превалировала над оперативным искусством и оптимизацией военной организации.

Хранители военного классицизма ревностно следили за тем, чтобы принципы организации войска и применения силы передавались новым поколениям без должного развития и возможной трансформации в другую форму, что способствовало дальнейшему продолжению вооруженного противостояния в рамках системы координат установившейся канонической военной школы.

Как правило, в процессе развития теории и практики применения силы в соответствии с догмами классической военной школы не отмечалось параллельное сосуществование и развитие регулярной и иррегулярной форм вооруженной борьбы, исходя из принципов системности (системных подходов), на основе которых могла бы появиться на свет так называемая гибридная форма вооруженной борьбы.

Другими словами, за весь долгий период эволюции мировой военной мысли не было видно проявления системности к применению асимметрии и нестандартности, определения их роли и места в теории и практике военного искусства. Отсутствие интереса со стороны военных элит к теории и практике иррегулярности не способствовало скорому появлению положительной динамики развития военно-теоретической мысли относительно дифференциации форм вооруженной борьбы и их коллаборации в оболочке гибридной формы вооруженной борьбы, которая бы стала являться высшей из форм применения военной силы отличающейся сложностью своей организации и практического воплощения.

Более или менее системный подход к проявлению асимметрии и иррегулярности стал появляться с достижением человечеством такой силы и мощи разрушительных свойств изобретенного им оружия, что уже ни одна из сторон не могла себе гарантировать достижения военной победы без критического для себя уровня истощения сил и средств военного и гражданского секторов.

В ситуации, когда существует определенный паритет в конвенциональных силах между двумя противоборствующими сторонами, и прямая кинетическая активность в рамках военной конвенциональности не гарантирует одной из сторон как максимум чистой военной победы или как минимум военной победы ценой практически полного истощения своих сил и средств, наиболее эффективным является переход в систему координат малой формы вооруженной борьбы, с тем чтобы получить возможность изменить свои стартовые позиции для возобновления конвенционального противостояния или же добиться конечного результата посредством реализации стратегии действий на основе иррегулярности или гибридности, параллельно опираясь на общую военную мощь государства или союзника.

Памятуя о том, что сыр в мышеловке является бесплатным только для второй мышки, и стараясь не допустить ситуации, когда неожиданно всплывшая третья сторона конфликта, незримо находящаяся рядом с ним, не взяла верх сразу над двумя противоборствующими сторонами, независимо от их статуса – победителя или проигравшего, военную кампанию следует вести так, чтобы не допустить победы ценой истощения армии и гражданского сектора своего государства.

Четыре мести княгини Ольги

Одним из ярких примеров проявления стратегии непрямых действий в прошлом является легендарное покорение древлянского племенного союза княгиней Ольгой.

После того как в 945 году Киевский князь Игорь вместе с его малой дружиной были жестоко убиты восставшими древлянами, его жена княгиня Ольга оказалась в очень трудном для себя и всего рода Рюриковичей положении.

Князь древлян по имени Мал на правах победителя получил законное право наследования власти, принадлежавшей князю Игорю, с последующим установлением власти древлян в Киеве вместе с собственностью и семьей князя Игоря включительно.

Как видно, на кону стояла не только судьба всего княжеского рода Рюриковичей, но и судьба всего зарождавшегося Древнерусского государства, главными архитекторами которого были Рюриковичи.

Несмотря на то, что Ольга была женщиной в «мужском царстве» Древней Руси, она не только смогла сохранить за собой власть в Киеве, но и завершила начатое своим мужем дело, сполна отомстив древлянскому князю Малу, и подавила восстание древлян.

Первое, чего смогла добиться Ольга как мать малолетнего Рюриковича – это сохранить расположение киевских воевод Свенельда и Асмуда вместе с дружиной, а эта задача была не из простых во времена полуавтономных ратных дружин, созданных на наемной основе, расположение которых к тому же сильно зависело от военной удачи их нанимателя.

Далее вдовствующая княгиня начала подготовку к войне против древлян.

В подготовительных мероприятиях Ольга сначала избавила себя и своего сына Святослава от статуса «военного трофея» с последующим унаследованием престола в Киеве древлянским князем Малом как победителем.

За неполный год, прошедший со дня смерти князя Игоря, Ольга нестандартными действиями благодаря знаниям славянских традиций в три хода лишила древлян лучших представителей их знати.

В первый раз лучшие мужи древлян, прибывшие по реке в Киев, чтобы «засватать» княгиню за своего князя, были с «почестями» встречены киевлянами. По приказу Ольги послы были подняты на их ладьях и торжественно отнесены ко дворцу, где их ждала уже заранее приготовленная глубокая яма. Ничего не подозревавшие «сваты» князя Мала, усыпленные великими почестями и ничего не ведавшие о значении ладьи в скандинавских традициях, не успели и глазом моргнуть как ладьи вместе с ними оказались брошенными в глубокую яму, после чего были засыпаны землей.

После первого действа киевская княжна снова пригласила знатных послов князя Мала к себе. Прибывшей знати древлян снова были оказаны почести на должном уровне. Сначала Ольга предложила гостям сотворить «мовь», т. е. помыться с дороги и уже чистыми и отдохнувшими с дороги предстать перед княгиней. Вся процессия древлян была заперта в бане, где они и нашли свою смерть, когда здание бани было подожжено.

За период так называемого «сватанья» Ольга успела подготовить киевские дружины к новому походу. Помимо подготовительных военных мероприятий, княгине удалось сохранить содеянные два акта мести втайне от древлян.

Теперь вдова выдвинулась к столице древлянского племенного союза городу Искоростень с малой дружиной, объявив древлянам, что идет к ним, чтобы совершить совместную «тризну» по убиенному мужу на месте его погребения. Ничего не подозревавшие древляне согласились с предложением княгини и приняли участие в поминальном пиру. Во время поминок, после того как мужи древлян изрядно выпили, по приказу Ольги все они были умерщвлены.

Так свершилась третья месть вдовствующей княгини убийцам ее мужа, после которой главные силы киевского войска выступили в решающий поход на древлян.

Таким образом своим нестандартным подходом к делу княгиня обеспечила себя местом и необходимым временем, для того чтобы оправиться от удара с последующей подготовкой своей дружины к новой военной кампании против древлянского князя Мала.

Перед активной фазой кампании силы древлян были в значительной мере обезглавлены. Лучшие представители древлянской знати, княжичи, бояре и купцы были уничтожены хитростью, без кровопролитных сражений.

В 946 году после того как были созданы благоприятные условия для наступательных действий Киева, в результате которых древляне были достаточно деморализованы и оказались на невыгодных для себя позициях, княгиня Ольга со своей дружиной приступила к прямому восстановлению контроля над землями древлян.

К началу заключительной фазы военной кампании силы Киева уже находились на территории древлян в полной готовности к восстановлению утраченного контроля над ними. Ничего не подозревавший князь Мал, ожидавший в ранге победителя смирения Киева, к моменту максимальной концентрации сил и средств недавно побежденной стороны попросту прозевал подготовительные мероприятия противника, не предприняв превентивных мер, оказался не готовым к отражению агрессии.

В сложившихся условиях в генеральной битве киевская дружина под руководством воевод Свенельда и Асмуда нанесла войску древлян поражение. Выжившие древляне ретировались с поля боя и заперлись в своих городах на осадном положении. С дроблением сил древлян на разрозненные группы – городские гарнизоны киевская дружина быстро покорила по очереди города древлянского племенного союза и в конечном итоге осадила столицу Искоростень.

Год осады столицы древлян не принес армии Ольги желаемого результата, горожане продолжали стойко обороняться, уже не надеясь на пощаду. Понимая безвыходность положения и не желая еще дольше затягивать свою военную кампанию, княгиня в очередной раз решила прибегнуть к нестандартным действиям. Видя решимость древлян сражаться до последнего, Ольга через послов передала предложение древлянам заплатить дань, после выплаты которой она примирится и вернет свои войска в Киев. В качестве откупа княгиня запросила от каждого двора всего лишь по три голубя и по три воробья, объяснив выбор малой дани сложившимся бедственным положением горожан и желанием, по обычаю восточных славян, принести птиц в жертву богам. Древляне в четвертый раз купились на хитрость Ольги и, ничего не заподозрив, согласились на такую странную дань.

После получения запрошенной дани Ольга приказала своим воинам привязать к каждой птице трут и с наступлением темноты поджечь его и выпустить птиц на свободу. Сказано – сделано. Ночное небо над Искоростенью озарилось тысячами огней, которые птицы несли к своим гнездам. Подобной зажигательной атакой весь город был подожжен, а его жители в панике стали его покидать. Воины киевской дружины легко пленили беззащитных горожан. В результате часть горожан была убита, еще одна была отдана в рабство, а на оставшихся была наложена тяжелая дань.

Подобной жестокостью Ольга сполна отомстила древлянам за жестокое убийство своего мужа – киевского князя Игоря Рюриковича и его малой дружины.

По итогам военной кампании племенной союз древлян был полностью покорен, а земли, некогда принадлежавшие князю Малу, вошли в состав Древней Руси со столицей в Киеве. Впоследствии события междоусобной борьбы за власть древлянского племенного союза и Киева, произошедшие в первой половине Х века на просторах растущего Древнерусского государства, стали известны как четыре мести княгини Ольги.

Как видно, окончательную победу княгине Ольге принесли последовательно воплощенные мероприятия непрямого действия, отличающиеся своей нестандартностью по отношению к общепринятому на то время способу выяснения отношений посредством проведения чистой военной кампании с определением победителя на поле боя (силовой вариант).

Другими словами, победа Киева над Искоростенью была обеспечена в большей степени военно-дипломатическим гением княгини Ольги, а не использованием прямой военной силы с соответствующими издержками.

Возрождение (игры в тактической песочнице)

Время малых приватных армий пришло с развалом великой Римской Империи, когда образовавшийся военно-административный вакуум на Европейском континенте начал заполняться множеством суверенных княжеств, правители которых вступали в частые междоусобные войны. С окончанием так называемого периода средневековья в Европе военная система, для которой было характерно использование удельных вооруженных формирований для обогащения, вступила в свою заключительную фазу существования.

Далее наступало время покорения феодальной анархии, когда начинался процесс зарождения крупных национальных государств и сопутствующее ему развитие товарно-денежных отношений с формированием регулярных армий. С приходом эпохи Возрождения пришло время появления и дальнейшего развития культуры регулярных воинских формирований на службе у национальных государств.

Революционные изменения, произошедшие в политико-административной системе и экономических отношениях на Европейском континенте в XIV–XV веках, напрямую повлияли на уход старой и рождение новой вооруженной организации.

В первом случае возникновение национальных централизованных государств упраздняло феодальные вольницы с их автономными вооруженными формированиями и требовало появления армий, способных защищать короля и государства от внешних посягательств, а также быть эффективным инструментом в продвижении национальных – государственных интересов во внешней политике.

Упразднение феодального строя привело к экономическому и политическому укреплению государств и городов. Изменения социального статуса населения стран привело к появлению и росту числа «рабочей силы» на рынке труда. Развитие системы капиталистических отношений вывело на свет новые социальные классы купцов (буржуазия) и городских ремесленников (рабочие), которые благодаря развитию товарно-денежных отношений и накоплению капитала сначала стали надежной опорой для королей в борьбе против феодалов и в построении национальных государств.

Начиная со второй половины XV века, рыцари-феодалы полностью сошли с политической и экономической сцены мировой истории. На смену им пришла королевская власть и городская буржуазия во главе образовывающихся национальных государств.

Капитализация отношений между буржуазией и королевской властью привела к возможности найма за деньги воинской силы на службу и формирования из наемников регулярных вооруженных формирований.

В это время вооруженные силы на Европейском континенте состояли из подразделений регулярной армии и городской милиции (ополчения). И те и другие вооруженные формирования находились в сильной зависимости от представителей буржуазии, благодаря которым были созданы материальные условия для формирования и содержания обозначенных типов воинских формирований, а также для развития рынка вооружения. В первом случае формирование частей регулярных армий происходило через союз королевской власти и городской буржуазии, а во втором случае буржуазия напрямую влияла на процесс организации городской милиции. Естественно, что дисциплина в подобной системе воинской повинности напрямую зависела от размера и регулярности выплаты денежного довольствия военнослужащим.

Выход на историческую сцену военных, получавших за свою службу денежное вознаграждение, повлек за собой процесс формирования нового социального класса военных профессионалов. Новый тип военных начальников и командиров стал вводить в повседневную жизнедеятельность военных формирований воинские порядки (регименты) с прописыванием прав и обязанностей военнослужащих в так называемых военных артикулах. Данный свод правил воинской службы явился прообразом будущих воинских уставов, которые стали регламентировать все области жизнедеятельности и боевого применения армии. Начало процессов всесторонней регламентации привело к появлению первых признаков армейской регулярности, проявлявшейся в системах управления (командования), боевой подготовки, всестороннего обеспечения, набора (рекрутирования) и формирования организационно-штатной структуры боевых единиц, стратегии и тактики ведения боевых действий и военных кампаний в целом.

Все революционные изменения в армейской среде устанавливались на фоне начавшегося c Италии в XV веке и распространившегося по всему Европейскому континенту в XV–XVI веках так называемого Ренессанса – эпохи Возрождения.

В период падения Византийской империи в Европу хлынул поток образованных византийцев, принесших с собой свои библиотеки и произведения искусства, часть из которых была доставлена в средневековую Европу посредством банального мародерства и грабежа ослабевшего Константинополя. Получив возможность доступа к «новым» знаниям и культуре, получаемым из материальных античных источников информации и живых носителей античной культуры, в Европе начался процесс научного и культурного рассвета и формирование соответствующей системы общественно-гуманитарных ценностей.

На фоне общего возросшего интереса к античной культуре эпохи Возрождения (культурного рассвета) в Европе произошла революция военной мысли, повлекшая за собой появление новой военной школы. Новое сословие военных специалистов стало проповедовать возрождение античной идеи в стратегии и тактике, в которых главная роль на полях сражений отводилась пехоте. С этого момента пехота стала решать исход боя, а кавалерия уступила место линейному построению боевого порядка пехотинцев.