Полная версия

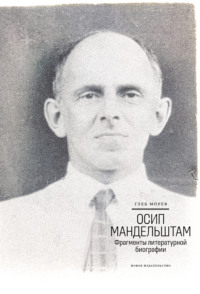

Иосиф Бродский. Годы в СССР. Литературная биография

Глеб Морев

Иосиф Бродский: годы в СССР. Литературная биография

© Г. А. Морев, 2025

© Фонд по управлению наследственным имуществом Иосифа Бродского, 2025

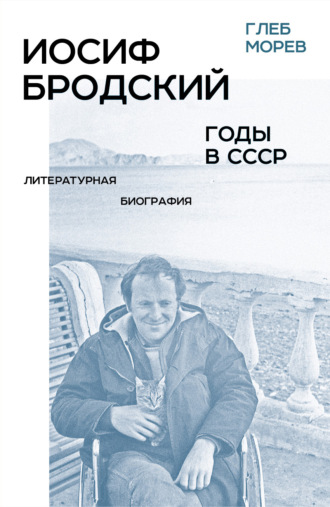

© Р. C. Чистова, фото на обложке, 1969

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

Предисловие

Первая биография Иосифа Бродского была начата вскоре после 4 июня 1972 года – дня его выезда из СССР. Александр Иванович Бродский заполнил школьную тетрадь рассказом, который назвал «Несколько слов о поэте» и который не закончил. Он посвящен истории семьи и детству его сына[1].

Желание А. И. Бродского облечь в 1972 году свои знания о сыне в биографический нарратив понятно – эмиграция, подведя черту под советским периодом жизни Иосифа Бродского, резко «историоризировала» его фигуру – это ощущалось даже в ближайшем к поэту кругу людей, стремившихся зафиксировать следы его пребывания на родине и заснявших для этого на фотопленку в день его отъезда обстановку оставленного им дома, каталогизировавших его библиотеку, собравших и по возможности прокомментировавших (причем, что уникально, не для предполагаемого издания, а – в советских цензурных условиях – для истории) его сочинения. Можно сказать, что музеефикация и мемориализация фигуры и наследия Бродского начались в день его вылета из Ленинграда в Вену.

Сегодня, спустя тридцать лет после смерти Бродского, этот процесс приобрел масштабные формы – от институциональных (музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в Петербурге и Дом-музей Иосифа Бродского в деревне Норинская) до экспозиционных (например, посвященная Бродскому выставка «Место не хуже любого» в Еврейском музее и центре толерантности в Москве в 2024 году) и многочисленных издательских. Стараниями исследователей (прежде всего, В. П. Полухиной) собран и обнародован обширный пласт мемуаров о Бродском, свои воспоминания о поэте оставили все (за редчайшими исключениями) входившие в близкий (и не очень) круг его общения люди. Издано пусть не полное, но подробно прокомментированное Л. В. Лосевым собрание его поэтических произведений. Можно говорить о том, что исследование творчества Бродского превратилось в своего рода международную историко-филологическую индустрию.

При этом дело, начатое А. И. Бродским еще в 1972 году, до сих пор выглядит незаконченным – полноценной научной биографии Бродского у нас нет[2].

Камнем преткновения на этом пути является, как известно, неоднократно выраженное самим поэтом и зафиксированное в его завещании нежелание видеть такую работу осуществленной. Это нежелание входит, однако, во все более очевидное противоречие с установкой Бродского на отношение к биографическому тексту как к авторскому конструкту, которое он, настаивая на принадлежности к пушкинской традиции, сакрализирующей роль и место Поэта в русском общественно-культурном поле, реализовывал с первых лет своего литературного пути. Реконструкция принципов, в соответствии с которыми Бродский в разные периоды жизни строил свою литературную биографию, имеет самое прямое отношение к изучению и пониманию текстов поэта и не имеет ничего общего с тем исследованием «физического существования моей личности»[3], которое вызывало у Бродского заведомое и законное неприятие.

В 1972 году жизнь и литературная биография Бродского были – помимо его воли – искусственно разделены на две части. Можно, таким образом, говорить, как и в случае Владимира Набокова, о его «русских» («советских») и «американских» годах[4]. Два эти периода сосуществуют автономно друг от друга, будучи сформированы разными социокультурными и политическими условиями.

Дополнительная сложность описания первого из этих периодов – советского – связана с искаженным, глубоко неорганическим характером литературной жизни в Советском Союзе, с теми ее институциональными формами, которые она окончательно приняла в начале 1930-х годов и которые, в целом, сохранялись до конца 1980-х.

Мы имеем в виду, прежде всего, насильственное разделение литературного поля на «официальную» и «неофициальную» части. При этом, если в отношении официальной литературы советского периода продолжают работать устоявшиеся к началу XX века формы привычной литературной практики, характеризующиеся последовательной (и на каждом этапе документируемой) коммуникацией в канале «автор – редактор/издатель – критик», то в случае литературы неофициальной этот коммуникационный ряд не функционирует. У такого рода литературы – во всяком случае, в тот период, когда к ней де-факто принадлежал Иосиф Бродский (с конца 1950-х до 1972 года) – не существует издателя, а следовательно и редактора, и критика, ей не сопутствует архивируемый редакционно-издательский процесс, материалы которого служат обычно базой для последующего традиционного историко-литературного описания.

В советских условиях основными институциями, документировавшими неофициальную художественную практику, являлись органы государственной безопасности (ОГПУ – НКВД – КГБ СССР), а также различные инстанции коммунистической партии. К сожалению, доступ к архивам спецслужб и партийных органов (особенно позднесоветского времени) чрезвычайно ограничен и затруднен (а в части, имеющей самое, пожалуй, существенное для нашей темы значение – материалов оперативного наблюдения КГБ – попросту закрыт). В существующей ситуации острого дефицита документов, относящихся к продуцированию и бытованию неофициальной литературы (и, в частности, к творчеству Бродского), функцию семантической единицы при анализе того или иного ее сюжета выполняют, с нашей точки зрения, не отдельные относящиеся к данному сюжету материалы – обнародованные фрагменты архивной базы разного рода госучреждений, мемуары, эпистолярия современников, газетно-журнальный контекст, как это происходит при анализе культурных явлений с не искаженным насильственным внешним воздействием генезисом, – но вся их доступная на сегодня совокупность. Очень часто только в перекрестном свете разного рода гетерогенных источников начинают обретать исторические объем и смысл те или иные факты и/или тексты, относящиеся к «непечатной» поверхности советской литературы. Историко-биографическая реальность воссоздается здесь буквально как пазл, – в котором, к сожалению, все еще ощущается критическая недостача элементов.

Все это имеет самое прямое отношение к нашей работе, посвященной «советским» годам Бродского. Она сознательно сосредоточена не на последовательном изложении достаточно хорошо известной событийной канвы жизни Бродского в Советском Союзе, но на анализе ее узловых, поворотных сюжетов. На наш взгляд, несмотря на, казалось бы, обширную документальную базу, накопленную к настоящему моменту, все эти сюжеты – замысел побега из СССР на самолете в 1961 году, суд по обвинению в тунеядстве в 1964-м, попытки адаптации к советской литературной реальности в 1965–1968-м, история с выездом из СССР в 1972-м и ряд сопутствующих им – все еще нуждаются в детальной реконструкции и осмыслении.

Именно такое, погруженное в как можно более широкий исторический и социокультурный контексты эпохи, восстановление обстоятельств литературной биографии Бродского советского периода предоставляет возможность оценить всё, пользуясь любимым Ахматовой выражением нашего героя, «величие замысла» его жизненного и литературного проекта 1960-х – начала 1970-х годов, увидеть присущие ему неординарность и радикализм – до сих пор неочевидные для утвердившегося поверхностного взгляда.

При работе над книгой мне посчастливилось общаться с людьми, в разное время близкими Иосифу Бродскому до эмиграции – с покойными А. Г. Найманом и Г. М. Наринской, а также с К. М. Азадовским, Д. В. Бобышевым, Томасом Венцловой, Фейт Вигзелл, Я. А. Гординым, М. Б. Мейлахом, Н. Я. Шарымовой. Я благодарен им за обсуждение интересовавших меня вопросов и за бесценную информацию, которой они со мной делились.

Считаю своим приятным долгом также поблагодарить тех, кто в разное время и в разных локациях моей работы оказывал мне (подчас неоценимую) помощь: Полину Барскову, Евгения Берштейна, Наталью Гринину, Татьяну Двинятину, М. Н. Золотоносова, Эриха Клайна, Якова Клоца (и основанный им онлайн-проект по истории тамиздата), Дмитрия Козлова, Кристину Константинову, Юрия Левинга, Евгению Лёзину, Андрея Никитина-Перенского (и основанный им проект ImWerden), Кирилла Осповата, Евгения Осташевского, И. А. Паперно, А. А. Раскину, Ольгу Розенблюм, Юлию Сенину, Дмитрия Сичинаву, Игоря П. Смирнова, А. Л. Соболева, Г. Г. Суперфина, Р. Д. Тименчика, Ивана Толстого, Андрея Устинова, Сюзанну Франк.

Я благодарен также сотрудникам архивов – Н. И. Крайневой из Отдела рукописей Российской национальной библиотеки (бывшей Публичной) в Петербурге и Тане Чеботаревой и Кате Шраге из Бахметевского архива в Нью – Йорке (The Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture, Rare Book and Manuscript Library, Columbia University) – за их всегдашнюю отзывчивость и готовность помочь в поиске нужных материалов.

Многие положения этой книги, еще не будучи написаны, обсуждались с Марией Степановой – ее интеллектуальную и душевную поддержку трудно переоценить.

Благодарю также Алексея Гринбаума и Фонд наследственного имущества Иосифа Бродского за разрешение использовать неопубликованные материалы поэта.

Отдельные главы книги публиковались в журналах «Звезда», «Знамя», «Новое литературное обозрение». Для настоящего издания все они доработаны и существенно дополнены.

Берлин – Париж – Берлин,

Январь 2023 – май 2025

Список сокращений

Венцлова – Венцлова Т. О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе // Новое литературное обозрение. 2011. № 6 (112)

Гордин – Гордин Я. Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского. М.: Время, 2010

Диалоги – Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским / Предисл. Я. Гордина. М.: Независимая газета, 2000

Книга интервью – Бродский И. Книга интервью / Сост. В. Полухина. М.: Захаров, 2007. Изд. 4-е, испр. и доп.

Лосев – Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. СПб.: Вита Нова; М.: Молодая гвардия, 2010. (Серия «Жизнеописания»)

МСС – Бродский И. Собрание сочинений: В 5 т. Сост. В. Р. Марамзин. Л.: Самиздат, [1971–1973]

НБП – Бродский И. Стихотворения и поэмы: В 2 т. / Вступит. статья, подгот. текста и примеч. Л. В. Лосева. СПб.: Академический проект, 2012. (Новая Библиотека поэта. Большая серия)

Чуковская – Чуковская Л. Из дневника. Воспоминания / Сост. Е. Ц. Чуковская. М.: Время, 2010

Глава I. «Побег в Америку»

1

В августе 1961 года Иосиф Бродский написал рассказ «Вспаханное поле». Шестистраничный (в машинописи) текст представлял собой внутренний монолог героя, готовящегося в одном из среднеазиатских городов СССР вместе с напарником к побегу за границу на советском самолете, который они должны для этого захватить и угнать.

Восемьдесят минут полета и тебе уже ничего не останется. <…> Из Нового города в коричневом автобусе приедет напарник и через полчаса тебе уже ничего не останется. Через восемьдесят минут вы заметите желтую реку и отметите притоки на карте, если будет светло и не будет тумана; если хватит бензина, кто знает, как они его на рассвете заправят, если его хватит, вы дотянете до дороги, а английский ты, слава богу, знаешь, и через сутки вы будете в Тегеране <…>.

Напарник приедет из Нового города поздно вечером и надо будет собираться на аэродром, четырнадцать дней вы ходили рядом, теперь вы улетите, ничего не останется, потому что нечего оставлять, таких уже больше не будет. Напарник лежит пьяный в подвале <…> но завтра вечером он будет на ногах и побреется в бане и мы сядем в автобус у гостиницы в четырех километрах от оранжереи на вспаханном поле, и вылезем на аэродроме ночью. <…> Восемьдесят минут полета, а при попутном афгани и меньше, нисходящие струи с выключенным мотором, спланировать над Аму-Дарьей. Все зависит от того, насколько они его на рассвете заправят, дай бог побольше, побольше, а 2300 мы как-нибудь перевалим и сами, если с локаторами все обойдется благополучно, но над границей мы, конечно, пойдем очень низко, напарник, он все это знает[5].

Фактической основой рассказа стали события, имевшие место на рубеже 1960–1961 годов в Самарканде, где двадцатилетний Бродский и его двадцатисемилетний приятель Олег Шахматов, выпускник Новосибирской военной авиационной школы пилотов, провели несколько недель, планируя угон самолета в Иран на американскую военную базу в Мешхеде[6].

В этот период (1957–1961) и Бродский, и Шахматов входили в неформальный молодежный кружок, группировавшийся в Ленинграде вокруг Александра Уманского, игравшего роль своего рода «гуру» для его членов[7], практиковавшего йогу и бывшего адептом различных эзотерических учений от теософии до оккультизма. Уманский, по всей видимости, был в курсе намерений Бродского и Шахматова бежать из СССР (и, во всяком случае, разделял их[8]) – по инициативе последнего он написал текст о жизни в Советском Союзе и о коммунистической идеологии в форме письма новому (избранному в ноябре 1960 года) президенту США Джону Кеннеди, а тогдашняя подруга Бродского Ольга Бродович, тоже входившая в круг Уманского, специально перевела этот текст на английский язык[9], – очевидно, что Шахматов предполагал захватить это обращение к Кеннеди с собой за границу. Текст Уманского в декабре 1960 года увез из Ленинграда в Самарканд, где уже находился Шахматов[10], Бродский.

Позднейшие воспоминания Бродского, в 1980-х – начале 1990-х годов по крайней мере дважды возвращавшегося к этому сюжету (в разговорах с Соломоном Волковым и Михаилом Мейлахом), написанные вскоре после смерти Бродского воспоминания Шахматова, а также составленная 11 июля 1962 года справка заместителя начальника 2-го отдела ленинградского КГБ[11] П. П. Волкова позволяют в общих чертах реконструировать то, что произошло в Самарканде.

2

Ключевой для всей истории вопрос о том, кто был инициатором плана угона самолета и перелета через границу, для КГБ остался окончательно непроясненным[12]. Но воспоминания и Бродского, и Шахматова говорят, что инициатором был Бродский. Причем в свете данных о подготовке заранее английского перевода рукописи Уманского, которую предполагалось вывезти таким образом за границу, убедительно выглядит версия о том, что (в отличие от того, что говорят в воспоминаниях оба участника) идея эта родилась не спонтанно «на месте», в Самарканде, а была продумана еще в Ленинграде, после того как Бродский узнал, что Шахматов имеет специальность военного летчика[13]. Косвенно это подтверждает в разговоре с Мейлахом сам Бродский, когда неожиданно (как бы вспоминая новые детали по ходу беседы) заявляет, что «эта история началась значительно раньше»[14].

Именно самаркандский эпизод является, по нашему убеждению, реальным комментарием к стихотворению Бродского «Ночной полет» (1962):

В брюхе Дугласа ночью скитался меж тучи на звезды глядел,и в кармане моем заблудившийся ключвсе звенел не у дел,и по сетке скакал надо мной виноград,акробат от тоски;был далек от меня мой родной Ленинград,и все ближе – пески.Бессеребряной сталью мерцало крыло,приближаясь к луне,и чучмека в папахе рвало, и теклоэто под ноги мне.Бился льдинкой в стакане мой мозг в забытьи.Над одною шестойв небо ввинчивал с грохотом нимбы своидвухголовый святой.Я бежал от судьбы, из-под низких небес,от распластанных дней,из квартир, где я умер и где я воскресиз чужих простыней;от сжимавших рассудок махровым венцомоткровений, от рук,припадал я к которым и выпал лицомиз которых на Юг.Счастье этой земли, что взаправду кругла,что зрачок не беретиз угла, куда загнан, свободы угла,но и наоборот:что в кошачьем мешке у пространства хитропрогрызаешь дыру,чтобы слез европейских сушить сереброна азийском ветру.Что на свете – верней, на огромной вельми,на одной из шести —что мне делать еще, как не хлопать дверьмида ключами трясти!Ибо вправду честней, чем делить наш ничейкруглый мир на двоих,променять всю безрадостность дней и ночейна безадресность их.Дуй же в крылья мои не за совесть и страх,но за совесть и стыд.Захлебнусь ли в песках, разобьюсь ли в горахили Бог пощадит —все едино, как сбившийся в строчку петитсмертной памяти для:мегалополис туч гражданина ль почтит,отщепенца ль – земля.Но услышишь, когда не найдешь меня тыднем при свете огня,как в Быково на старте грохочут винты:это – помнят менязеркала всех радаров, прожекторов, ликмой хранящих внутри;и – внехрамовый хор – из динамиков крикгрянет медью: Смотри!Там летит человек! не грусти! улыбнись!Он таращится внизи сжимает в руке виноградную кисть,словно бог Дионис[15].В написанном постфактум (и не публиковавшемся автором до 1978 года) стихотворении отъезд из Ленинграда в Самарканд навстречу заранее продуманной рискованной затее с побегом через границу[16] предстает, как это сформулировал накануне поездки в разговоре с Асей Пекуровской сам Бродский, не «полетом в», а «полетом из» – тотальным разрывом с прошлым, бегством от судьбы, заранее предопределенной пребыванием в «одной из шести» (как Бродский, перефразируя клише об СССР как «шестой части земли», называет свою страну) – навстречу «безадресности», то есть неизвестности, в том числе территориальной (так же, заметим, как это происходит и в рассказе «Вспаханное поле»).

Судя по всему, информация о том, что его новый приятель является обладателем редкой профессии летчика, актуализировала у Бродского комплекс юношеских идей, о котором несколько лет спустя, в середине 1960-х, при встрече с художником Эдуардом Штейнбергом он будет отзываться как об общем в то время для многих советских молодых людей «творческого склада» замысле «побега в Америку»[17].

Всех нас тогда тянуло в сторону Америки, – вспоминал один из ближайших друзей Бродского в СССР Андрей Сергеев. – Вышедшим из-под Сталина казалось, что всему плохому нашему противостоит все хорошее американское. <…> Появлялось ощущение второй родины – что есть запасная родина[18].

«Идея смыться из [Советского] Союза была тогда [на рубеже 1960-х годов], не совру, у каждого второго из нашего окружения», – свидетельствует младший современник (1945 года рождения) Бродского московский художник Михаил Чернышов[19].

Он [Бродский] ведь хотел улететь из Союза не ради красивой жизни, а ради сохранения своей личности, суть которой составляло творчество. На Родине все пути для этого были для него перекрыты, максимум, на что он мог рассчитывать, – это должность приемщика заказов в фотоателье, —

резюмировал позднее Шахматов[20].

Если замысел побега принадлежал Бродскому, то детальной разработкой плана угона самолета занимался, судя по всему, Шахматов. Именно он, как военный летчик, знал не только устройство советских самолетов, но и расположение американских военных баз в регионе[21] – приземление в Афганистане грозило выдачей обратно в СССР; целью был шахский Иран.

Несмотря на дважды повторенное Бродским утверждение о том, что по замыслу операции он должен был ударить пилота камнем по голове (и в последний момент отказался от этой затеи), более правдоподобной представляется версия Шахматова: перед посадкой самолета, следовавшего из Самарканда в Термез, самый южный город Узбекистана, находящийся прямо у афганской границы, он должен был, угрожая применением оружия, заставить пилота выпрыгнуть с парашютом, а сам перехватить управление машиной и направить ее в Мешхед, находившийся, по расчетам Шахматова, в семистах километрах[22]. Дополнительным подтверждением слов Шахматова о наличии у него пистолета Макарова служит мотивировка его последующего ареста в сентябре 1961 года в Красноярске – за «незаконное хранение оружия»[23].

По версии КГБ, основанной на показаниях Шахматова и Бродского, они «несколько раз <…> ходили на самаркандский аэродром изучать обстановку, но в конечном итоге Бродский предложил Шахматову отказаться от этой затеи и вернуться в Ленинград»[24]. По изложенной в воспоминаниях Шахматова версии все обстояло иначе: он и Бродский купили билеты на четырехместный самолет «Ae–45S» чешского производства, летавший из Самарканда в Термез. Однако перед вылетом пилот, сославшись на то, что в Термезе он не найдет пассажиров на обратный рейс, потребовал от друзей (летели только они) оплатить обратный проезд. Денег у них не было. Билеты пришлось вернуть в кассу[25]. Попутно выяснилось и главное: в целях безопасности и предотвращения именно такого рода инцидентов самолеты в приграничной зоне не заправляют полностью, и горючего, чтобы долететь до Мешхеда, не хватит. Настойчиво повторяющийся в написанном менее чем через год после самаркандской истории рассказе Бродского «Вспаханное поле» мотив возможной нехватки горючего подтверждает позднейший рассказ Шахматова[26].

Таким образом, ситуация, по-видимому, была разрешена самым что ни на есть «техническим» способом и не имела тех свойств «экзистенциального выбора», связанного с невозможностью применения насилия против пилота, какие она приобрела в позднейшей мемуарной авторефлексии Бродского – в разговорах и с Волковым, и с Мейлахом Бродский повторяет, с минимальными вариациями, относящуюся к летчику фразу: «…ну с какой стати его буду бить по голове? Что он мне плохого сделал, в конце концов?»[27] Шахматов в воспоминаниях прямо указывает, что, несмотря на то что Бродский действительно пронес с собой на борт в рюкзаке камень, он решительно «отменил» этот сценарий и взял задачу нейтрализации пилота на себя, рассчитывая на угрозу имевшимся у него пистолетом[28]. Отметим, что в рассказе Бродского «Вспаханное поле» мотивы насилия полностью отсутствуют. Как мы увидим далее, это имело существенное значение для последующей судьбы автора.

Другим, криминальным с точки зрения советских властей, эпизодом, сопровождавшим самаркандскую эпопею Бродского и Шахматова, была их неудачная попытка передать привезенную Бродским из Ленинграда рукопись Уманского («письмо Кеннеди») в переводе на английский язык американскому адвокату и кинопродюсеру Мелвину Белли (Melvin M. Belly), которого они случайно встретили в холле самаркандской гостиницы. Бродский узнал Белли, который снимался в кино, «по запомнившемуся кадру из какого-то американского фильма»[29]. Белли и его коллега Дэнни Джонс (Danny R. Jones) находились с туристическим визитом в СССР в январе–феврале 1961 года и, в частности, посетили Самарканд[30]. Опасавшийся провокации Белли рукопись взять отказался[31].

3

Во всех отношениях неудачная поездка в Самарканд вполне могла не иметь для Бродского никаких последствий, послужив лишь материалом для написанного спустя восемь месяцев рассказа «Вспаханное поле». Однако в начале января 1962 года Олег Шахматов, осужденный 20 октября 1961 года в Красноярске за незаконное хранение оружия (видимо, того самого пистолета «Макаров», которым он намеревался угрожать пилоту) на два года и отбывавший срок в тюрьме или местном лагере, совершил до сих пор никем убедительно не объясненный экстравагантный поступок. Вызвав представителя КГБ, Шахматов добровольно рассказал ему о плане захвата самолета и побега за границу из Самарканда вместе с Бродским и о кружке и рукописи Уманского[32].

Это признание кардинально изменило ситуацию. 26 января в Ленинграде против Уманского и Шахматова было возбуждено уголовное дело по статье 70, часть 1 (антисоветская агитация и пропаганда) УК РСФСР. 29 января Уманский, Бродский, Ольга Бродович[33], друг Бродского Сергей Шульц[34] и еще несколько человек из кружка Уманского после начатых ранним утром многочасовых обысков у них в квартирах были задержаны, доставлены в Большой дом (управление Ленинградского КГБ) на Литейном проспекте, там допрошены и арестованы.

31 января все задержанные, кроме Уманского, были отпущены домой. Судя по всему, информации, полученной в результате допросов, для КГБ оказалось недостаточно, чтобы предъявить кому-либо из них конкретное обвинение. Впоследствии дела Уманского и Шахматова были объединены в Ленинграде в одно «дело № 20–62 по обвинению А. А. Уманского и О. И. Шахматова по ст. 70, ч. 1 УК РСФСР»[35], и 25 мая 1962 года оба они осуждены Ленгорсудом к пяти годам лагерей. Предполагаемый угон самолета в обвинении (и сопровождавшей процесс газетной публикации, о которой далее) не фигурировал – осужденным инкриминировалось «изготовление антисоветского текста»[36]. Судя по справке КГБ на Бродского, составленной 11 июля 1962 года, после осуждения Шахматова и Уманского и по результатам их дела, Шахматов и Бродский убедили чекистов в том, что захват самолета и перелет через границу были исключительно «идеями», к реализации которых они не приступали. Взятый при обыске у Бродского рассказ «Вспаханное поле» также крайне обтекаемо касался сюжета с угоном, избегая всякой конкретики. Уманский, в свою очередь, отрицал то, что до поездки в Самарканд знал что-либо о планах побега друзей за границу. Он не дал показаний и о каких-либо «антисоветских разговорах со стороны Бродского»[37]. Сам Бродский на допросах характеризовал себя как «человека, лояльно настроенного к советской власти и тем мероприятиям, которые проводят КПСС и сов<етское> прав<ительст>во». «Намерение выехать за границу» Бродский мотивировал «влиянием Шахматова» и «плохими материальными условиями, в которых я оказался в Самарканде»[38].