Полная версия

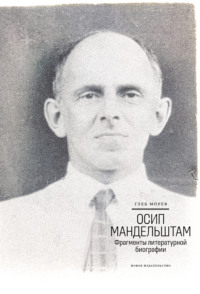

Иосиф Бродский. Годы в СССР. Литературная биография

115

Такое утверждение на основании «новомирского» стихотворения Ахматовой с эпиграфом из Бродского делает в конце 1964 года Р. Н. Гринберг: Воздушные пути: Альманах IV / Ред. – издатель Р. Н. Гринберг. Нью-Йорк, 1965. С. 5 (здесь же впервые печатно раскрыто имя Бродского как автора взятой Ахматовой в качестве эпиграфа строки). О впечатлении, произведенном жестом Ахматовой, «опубликовавшей» строку из стихов Бродского, на тогдашнюю литературную молодежь, вспоминает Томас Венцлова: «Помню, что эта первая публикация Бродского – хорошо известного к тому времени подпольного поэта – тогда стала едва ли не главным предметом разговоров в неофициальных литературных кругах» (Венцлова Т. Статьи о Бродском. С. 136). Ср. фактическую ошибку в позднем (1970-е) воспоминании о Бродском Д. С. Самойлова: «<…> он напечатал на родине лишь одну строчку, взятую эпиграфом к стихотворению Ахматовой: „О нас напишут наискосок“» (Самойлов Д. С. Мемуары. Переписка. Эссе / Сост. Г. И. Медведева. М., 2020. С. 307).

116

Глёкин Г. Что мне дано было…: Об Анне Ахматовой / Сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. Н. Г. Гончаровой. М., 2015. С. 225 (запись 4 ноября 1963 года).

117

Свидетельство М. Д. Вольпина: Анна Ахматова в записях Дувакина / Подгот. текстов В. Ф. Тейдер, В. Б. Кузнецова, М. В. Радзишевская. М., 1999. С. 278.

118

Воспоминание В. Б. Кривулина: Анна Ахматова: Последние годы. Рассказывают В. Кривулин, В. Муравьев, Т. Венцлова / Сост., коммент. О. Е. Рубинчик. СПб., 2001. С. 23.

119

Г. В. Адамович о встрече с Ахматовой в Париже в 1965 году. Цит. по: Тименчик Р. Последний поэт. Т. 1. С. 453.

120

Орлова Р. Воспоминания о непрошедшем времени. М., 1993. С. 303.

121

Тименчик Р. Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой // И. А. Бродский: Pro et Contra. С. 646.

122

Самойлов Д. Мемуары. Переписка. Эссе. С. 513.

123

Тименчик Р. Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой // И. А. Бродский: Pro et Contra. С. 650. Состав и обстоятельства создания «ахматовианы» Бродского, отложившейся в архиве Ахматовой, впервые исследованы в работе: Крайнева Н. И., Сажин В. Н. Из поэтической переписки А. А. Ахматовой.

124

«У этой фракции читательского сообщества (к которой в 1960-х годах принадлежал автор и его друзья. – Г. М.) было отчасти даже горделивое осознание присутствия при жизни последнего на излете череды вычитаний великого русского поэта. Было смутное ощущение, и для меня оно впоследствии подтвердилось, что будут еще замечательные стихи, достойные внимания и уважения фигуры, веселые и солидные имена, но та, собственно великая русская поэзия, от хотинской оды до „Поэмы без героя“, кончилась» (Тименчик Р. Последний поэт. Т. 1. С. 10–11).

125

Левинтон Г. Смерть поэта: Иосиф Бродский // Иосиф Бродский: Творчество. Личность. Судьба: Итоги трех конференций / Сост. Я. А. Гордин. СПб., 1998. С. 200.

126

«А. А. Ахматовой» (24 июня 1962); цит. по: Крайнева Н. И., Сажин В. Н. Из поэтической переписки А. А. Ахматовой. С. 195.

127

Там же. С. 199. Запись сделана Ахматовой в ее блокноте «Библиография 1909–1964» (благодарим Р. Д. Тименчика за описание источника записи Ахматовой).

128

Е. Г. Эткинд, рукописный отзыв на статью М. Хейфеца «Иосиф Бродский и наше поколение» (1973): История одного политического преступления. С. 35.

129

Верхейл К. Танец вокруг мира: Встречи с Иосифом Бродским. СПб., 2002. С. 14.

130

См. подробнее: Ахапкин Д. Иосиф Бродский и Анна Ахматова. С. 123–124.

131

Там же. С. 230.

132

Ахапкин Д. Иосиф Бродский и Анна Ахматова. С. 129.

133

Ср. убедительное предположение Д. Н. Ахапкина о присутствии в тексте стихов на смерть Фроста «alter ego автора, его двойника, призрака» (Там же. С. 128).

134

Формулировка, появляющаяся в воспоминаниях Ахматовой о Мандельштаме («Листки из дневника») со ссылкой на свидетельство А. И. Гитовича, относящего ее к выступлению Мандельштама в Ленинграде в 1933 году (см.: Левинтон Г. А., Тименчик Р. Д. Книга К. Ф. Тарановского о поэзии О. Э. Мандельштама // Russian Literature. 1978. Vol. 6. № 2. P. 209; благодарим Р. Д. Тименчика, сообщившего нам фрагмент текста Ахматовой, не вошедший в опубликованные варианты «Листков из дневника»).

135

Левин Ю. И., Сегал Д. М., Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Russian Literature. 1974. Vol. 3. № 2–3. P. 49. Отметим, что схожее самоощущение «единовременности» (simultaneous existence) современной и мировой литературы, «начиная с Гомера», прокламирует и непосредственный адресат Бродского – Т. С. Элиот («Традиция и индивидуальный талант», 1919).

136

Записные книжки Анны Ахматовой. С. 588.

137

Левин Ю. И., Сегал Д. М., Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма. P. 50.

138

Запись декабря 1965 – января 1966 года: Записные книжки Анны Ахматовой. С. 695.

139

Сергеева Л. Жизнь оказалась длинной. М., 2019. С. 140.

140

Толстой И., Устинов А. «Молитесь Господу за переписчика»: Вокруг первой книги Иосифа Бродского // Звезда. 2018. № 5. С. 20.

141

Стуков Г. [Струве Г.]. Поэт-«тунеядец» – Иосиф Бродский // Бродский И. Стихотворения и поэмы. Washington, D. C.; New York, 1965. С. 15.

142

Воздушные пути: Альманах. IV. Нью-Йорк, 1965. С. 5.

143

Аллой Р. Веселый спутник: Воспоминания об Иосифе Бродском. СПб., 2008. С. 19.

144

Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников. Кн. 3. С. 61.

145

Вейдле В. Петербургская поэтика [1968] // Вейдле В. О поэтах и поэзии. Paris, 1973. С. 126.

146

Там же. Характерно место первой публикации этой статьи В. В. Вейдле – она являлась предисловием к четвертому тому Собрания сочинений Н. Гумилева под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова (Вашингтон, 1968). «Академический» и историко-филологический контекст, несомненно, усиливали значимость и влиятельность высказанных Вейдле суждений.

147

См., например, свидетельства Л. Лосева об акциях «неофутуристической» группы Э. Кондратова, М. Красильникова и Ю. Михайлова в Ленинграде начала 1950-х годов: Лосев Л. Меандр: Мемуарная проза. М., 2010. С. 279 и след.

148

См.: Лотман Ю. М. Литературная биография в историко-культурном контексте // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн, 1992. С. 370.

149

Там же. С. 366.

150

ГАРФ. Ф. Р–8131. Оп. 31. Д. 99616. Л. 37.

151

Там же.

152

В заключительном, третьем очерке из цикла «Freeze and Thaw: The Artist in Soviet Russia», публиковавшегося в «Нью-Йоркере», Блюм подробно описывает свои встречи и разговоры с Бродским (которого он называет своим «другом») в Ленинграде «зимой 1961 года» и в апреле 1963-го: The New Yorker. 1965. Sept. 11. P. 197–207.

153

Пелевин В. Гадание на рунах, или Рунический оракул Ральфа Блюма // Наука и религия. 1990. № 1. С. 51–54.

154

Азадовский К. Виреки. От германского кайзера до Иосифа Бродского // Звезда. 2016. № 5. С. 218.

155

См.: Тименчик Р. Последний поэт. Т. 1. С. 274.

156

Азадовский К. Виреки. От германского кайзера до Иосифа Бродского. С. 215. Мемуарное интервью Вирека о Бродском (2003) см.: Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников. Кн. 2. С. 390–399.

157

См.: Labinger L. A Conversation with Joseph Brodsky (Leningrad, July 13, 1970) // Agni. 2000. № 51. Р. 17.

158

ГАРФ Ф. Р–8131. Оп. 31. Д. 99616. Л. 73.

159

Косцинский К. В тени Большого дома: Воспоминания / Сост. и подгот. текста Е. Гессен. Tenafly, N. J., 1987. С. 28.

160

Из письма Г. С. Семенова Ф. А. Вигдоровой от 4 мая 1964 года: Из переписки Фриды Вигдоровой и Глеба Семенова. 1964–1965 / Публ. Н. Г. Охотина и Л. Г. Семеновой // «Быть тебе в каталожке…»: Сборник в честь 80-летия Габриэля Суперфина / Сост. О. Розенблюм и И. Кукуй. Франкфурт-н/М., 2023. С. 478.

161

По сообщению Н. Г. Охотина и Л. Г. Семеновой, собрание не протоколировалось, в зале «присутствовало 80 человек, среди которых было немало представителей либеральной фракции ЛО СП» (Там же. С. 487).

162

Приказ Председателя Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР № 00220 от 5 ноября 1964 года. С. 10.

163

Там же. С. 2.

164

Отметим, что в декабре 1964 года начальник ленинградского КГБ полковник Шумилов получит повышение и станет генерал-майором (см.: Из переписки Фриды Вигдоровой и Глеба Семенова. С. 487). По-видимому, одновременно с ним аналогичное повышение в чине получил и куратор дела Бродского полковник П. П. Волков, тогда же назначенный директором спецшколы № 401 КГБ СССР.

165

А. Ионин и М. Медведев (настоящая фамилия Берман) были профессиональными журналистами; ими, видимо, и написан текст фельетона. Я. М. Лернер, завхоз института «Гипрошахт», командир оперотряда институтских дружинников и дружинник Дзержинского района Ленинграда (где жил Бродский), был, очевидно, сексотом КГБ и выполнял функцию коммуникатора с органами госбезопасности, транслируя их установки в освещении дела Бродского. «Лернером из КГБ» называет его 16 ноября 1964 года председатель Дзержинского районного суда Н. М. Румянцев в беседе с представителем прокурорского надзора из Москвы (ГАРФ. Ф. Р–8131. Оп. 31. Д. 99617. Л. 142). «Ближайшим помощником [заместителя начальника 2-го отдела Ленинградского КГБ П. П.] Волкова по вопросам молодежи и ее идеологии» именует Лернера в письме Н. Р. Миронову 23 октября 1964 года Н. И. Грудинина (Там же. Л. 70).

166

Спецслужбистское происхождение такого рода «журналистских» текстов хорошо показывает история с подготовленным КГБ для «Ленинградской правды» в 1969 году фельетоном «И. Иванова» «„Интеллектуальные авантюры“… над бездной», посвященным инспирированному КГБ делу приятеля Бродского Е. М. Славинского. После осуждения Славинского текст по ряду соображений остался неопубликованным, но был сохранен, по убедительному предположению П. А. Дружинина, в деле оперативной разработки Славинского и/или К. М. Азадовского и – спустя более десяти лет! – оказался приобщен к новому сфабрикованному госбезопасностью уголовному делу – К. М. Азадовского (1980–1981; подробнее см.: Дружинин П. А. Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского: Документальное исследование. М., 2016. С. 89–95). Примечательно, что в медийном сопровождении дела Славинского КГБ вновь был задействован Я. М. Лернер. Через четыре дня после ареста Славинского в газете «Вечерний Ленинград» появилась анонимная заметка о его задержании (Расплата неминуема // Вечерний Ленинград. 1969. 5 июня. С. 4). По информации «Хроники текущих событий» (1969, 30 июня, вып. 8), автором заметки был «некто Лернер, в свое время руководивший кампанией травли Иосифа Бродского» (Приложение к «Хронике текущих событий» № 8. Ответ читателю «Хроники» // Хроника текущих событий. Вып. 1–15. Амстердам, 1979. С. 203; текст предположительно написан Н. Е. Горбаневской).