Полная версия

Пули для Венеры

Андрей Добрый

Пули для Венеры

«Мафия не существует. Это вымысел.»

– Чарльз "Лаки" Лучано, 1931

«Но пули – реальны. И любовь – тоже.»

– Добавлено позже, неизвестным автором

«Венера – богиня любви.

Но в этом городе её посвятили в патроны.

И теперь каждый поцелуй пахнет порохом.»

– Из газеты «The New York Daily News», 1932

«Мы целовались под аккомпанемент разбиваемых витрин и выстрелов. Наша любовь родилась в огне, и в огне же должна была погибнуть.»

ПРОЛОГ

«Мясной рынок на Манхэттене»

Нью-Йорк, ноябрь 1926 года

Запах сырого мяса смешивался с тяжёлой гарью керосиновой лампы и потом грузчиков. Воздух был вязким, как кровь, которую ещё не успели отмыть с бетонного пола. Здесь, за глухой железной дверью холодильной камеры, хранили не только говяжьи туши и ящики с внутренностями. Здесь замирала тень Нью-Йорка – и её звали Страх.

Мужчины, что собирались тут по ночам, не торговали отбивными. Их язык был прост: деньги, молчание, верность. Кто срывался – шёл туда же, где хранили туши.

В углу за ящиками сидела девочка. Её пальцы сжимали отцовскую ладонь с такой силой, будто она могла удержать ею жизнь. Она была худая, с запавшими глазами, в поношенном пальто, которое пахло папой и табачным дымом.

– Эдди, девочка моя, – прошептал он, присев рядом, – если услышишь выстрелы… не шевелись, не дыши, сиди как мышка, хорошо? Я вернусь, не оставлю тебя всё будет хорошо. Но если что-то пойдёт не так – беги! Не оглядывайся, беги!

Он смотрел на неё так, как мужчина смотрит не на дочь, а на прощение, которое уже не заслуживает.

Эдди кивнула, но не поняла. Ей было девять. Она ещё верила, что хорошие люди побеждают, и что правда что-то значит. А чудовища живут только под кроватью. Она не знала, что в этом городе у правды был только один язык – .45 калибр. Отец разжал руку. Его запах ушел.

За дверью гудели приглушённые голоса. В этих голосах было спокойствие хищников. Один из них – низкий, бархатный, с послевкусием виски и вишнёвого табака – произнёс:

– Ты мог не вмешиваться. В конце концов, это не твоя война. Твоя девочка могла вырасти. Печь пироги. Учиться на пианистку. Влюбиться. Забыть тебя.

Ответ был твёрдым, но тихим:

– Кто-то должен был встать между ней и этим дерьмом. Если не я – то кто?

– Ради неё ты и умрёшь, Фрэнк. Ты просто не понял, с кем связался.

Выстрел.

Гулкий, как удар судьбы. Мир не замер – он разорвался.

Исчезло дыхание. Исчезло всё. Остался только гул в ушах и солёный вкус на языке, хотя крови не было. Но казалось, что она повсюду. Даже в глазах.

Эдди не закричала. Не побежала. Не позвала. Она сделала то, чего не умеют делать дети, и то, о чем просил папа : замерла, как статуя. Даже слёзы отступили – как будто сердце ушло в пятки и там затихло.

Раздался второй выстрел. Потом третий. Потом – шаги. Скрип двери. Пахнуло светом, как ножом – ярким, резким, холодным.

Кто-то вошёл в камеру. Тень накрыла её.

Ботинок остановился в двух шагах от её лица. Замер. Потом глаза, холодные, злые, как два прицела. Они смотрели на неё. Прямо в душу.

–Убирайся отсюда, девочка, – прошипел голос. Запах ударил как пощечина: дорогой одеколон «4711», коньяк и… гвоздика. Запах Дьявола. – И не оборачивайся. Иначе я передумаю.

Звук выстрелов накрвл её – два коротких, сухих хлопка, как ломаная ветка. Запахло порохом.

– Здесь чисто. Девчонка не выжила.

Щелчок зажигалки. Запах дешёвого табака.

Другой голос, более резкий:

– Уверен? Или хочешь, чтобы Лучано узнал, что мы оставили в живых свидетельницу?

– Она не выжила, говорю тебе. Я все сделал. Мясо её скрыло.

– Мясо не скроет совесть, Джино. Если она всплывёт – за ней придут. А с ней – и за тобой.

Тишина. Только капли таяли с потолка. Плечо Эдди горело от напряжения. Губы были сжаты в тонкую полоску.

Наконец шаги удалились. Сначала один. Потом второй. Потом – снова тьма. Гул закрытой двери, словно гробы снова сомкнули крышки.

Эдди не дышала.

Только когда лампа погасла, когда воздух стал липким от сырости, она вдохнула – впервые с тех пор, как сердце её отца перестало биться.

⠀

Она выжила.

И это была её первая, главная ошибка.

Но она не знала, что через шесть лет её жизнь развернётся на пятачке.

Глава 1: «La Notte»

Нью-Йорк, январь 1932 года

Снег падал на Бауэри, словно пепел после пожара, цепляясь за ресницы Эдит и тая прозрачными слезами на щеках. Она шла, засунув руки в глубокие карманы отцовского пальто – слишком просторного, с потёртым воротником из искусственного меха, хранившего призрачный запах табака и одеколона «Old Spice».

За углом, у разваленного лотка, газетчик выкрикивал заголовки, перекрывая вой ветра: «Капоне осужден! Шесть месяцев тюрьмы! Лучано теперь король улиц!». Теперь Лучано, по слухам, которые Эдит подслушивала в подпольном баре «La Notte», правил не только Чикаго, но и Нью-Йорком, сплавляя кланы в единый Синдикат. Она остановилась, достала руку из кармана, бросила пять центов за «Daily Mirror». Взгляд скользнул по заголовку: «Похищение Линдберга: отец заплатил 50 тысяч, но мальчик найден мёртвым». В памяти всплыл отец – его руки, поднимающие её после работы, запах дождя и надежды на том самом пальто. «Если услышишь выстрел… не шевелись. Не дыши. Как мышка. Я вернусь.», – шепнул он в ту ночь. Она замерла. Он не вернулся. Она выжила. И это стало её проклятием.

Мимо прошла колонна ветеранов с плакатами «Bonus Army требует обещанные деньги!» – солдаты Первой мировой, теперь выстаивавшие очередь за бесплатным хлебом. Один, без ноги, кивнул на газету в её руке: «Видишь? Даже президенты не могут спасти детей. А нам тогда на что надеяться?». Эдит сжала мятую газету. В ушах звучал отцовский голос: «Правда в этом городе стоит .45 калибра. Остальное – сказки для слабаков».

Она свернула к мясному рынку на Манхэттене. Знакомый запах – железисто-сладкий аромат сырого мяса, смешанный с керосином и потом – ударил в ноздри, как пощёчина. Дверь холодильной камеры, за которой шесть лет назад оборвалась её прежняя жизнь, была заколочена. Но Эдит почувствовала, как сердце сжалось в ледяной комок. «Ты выжила. Но выживание – не победа. Это долг,» – прошептала она, невольно касаясь шрама на ладони – следа от той ночи, когда она вцепилась в ящик с требухой, чтобы не закричать. Пальто внезапно стало невыносимо тяжелым.

– Эй, красотка! – окликнул её бородатый охранник у чёрного входа «La Notte». Пальцы, пропахшие луком и дешёвым лосьоном, скользнули по её бедру. – Опаздываешь. Надеюсь, ты того стоишь. И запомни, здесь ты – не ты. Здесь ты – тень, – пробормотал охранник, сверля её взглядом. В его руках была свежая «The New York Times» с заголовком: «Лучано объявил войну Соломону Ганну. Трое убиты в Бруклине. Бюро бессильно».

– Проходи, – бросил он, пряча газету. – И запомни: здесь безопасно, если знаешь своё место. Не знаешь – считай, уже на дне Гудзона.

Воздух в «La Notte» был густым, как сироп, и сладковато-гнилостным. Он впитывал в себя всё: едкий дым дешёвых сигар, пары выдыхаемого джина, тяжёлые восточные духи, запах мокрых пальто и подпольного самогона. Под низкими сводами бывшего склада саксофон выводил хриплую, тоскливую мелодию, а парочки в полутьме двигались в такт, словно участвуя в древнем, грешном ритуале. Это был не просто спикизи – это был храм нового американского бога, где молитвами были шёпот о сделке, щелчок костяшек домино и глухой стук пачек купюр о столешницу. Здесь покупали будущее, продавали душу, а потерю иллюзий списывали на издержки Сухого закона.

Эдит «Эдди» Сингер протиснулась между столиков, неся поднос со стаканами. Пальцы, сжимавшие холодный металл, побелели от напряжения. Она ненавидела этот шум, этот фальшивый смех, эти оценивающие взгляды, скользившие по её бедру как грязные пальцы. Но именно здесь, в этом аду, она надеялась отыскать своего дьявола. Того, чей голос пах одеколоном «4711» и гвоздикой. Она мысленно сканировала лица, сверяя их с призраками из своих кошмаров: толстяк Сальваторе, бросающий кости; длинный, тощий Джино у двери; сам хозяин, Тони «Бульдог» Риццо, с лицом проспавшего мясника.

– Эй, милашка! Сюда! – прорезал гамму грубый голос. За столиком у стены трое мужчин в дорогих, но мешковатых костюмах стучали пустыми стаканами.

Эдди подошла, опустив глаза, чувствуя, как спина напрягается под их взглядами.

– Виски. И чтобы не эту мочу, что вчера наливали, – бросил самый крупный, с шишковатым носом, похожим на смятый картофель. – Скажи Бульдогу, что это для Винни Гравано, пусть нальёт самое лучшее. Из-под прилавка.

– Хорошо, синьор, – пробормотала она, стараясь, чтобы голос не дрогнул, и принялась собирать пустую посуду.

Именно тогда её взгляд упал на резную дубовую стойку. Там появилась новая группа. Трое. Двое – типичные головорезы, плечи как у быков, взгляды пустые и острые. Но третий… Лет семнадцать, не больше. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и вращал в длинных, удивительно изящных пальцах полстакана виски. Тёмный костюм сидел на нём безупречно, подчёркивая худощавую, но крепкую фигуру. Он не кричал, не смеялся, не участвовал в общем веселье. Он смотрел поверх голов, куда-то вдаль, сквозь стены и этот дымный угар, словно видел что-то недостижимое, призрачный мираж на руинах своей юности. Сынок какого-то босса, – с привычной презрительной горечью решила Эдди. Родился в шёлковых пелёнках, и первыми игрушками были кастеты и отцовские грехи.

– Ты что застыла, золотце? Где наш виски? – крикнул Винни Гравано, и его голос прозвучал для Эдди как щелчок бича.

Она вздрогнула и поспешила к бару, чувствуя, как жар подступает к щекам.

За стойкой хозяйничал Луиджи, бывший боксёр с разбитым лицом, больше похожим на рельефную карту неудач.

– Две порции лучшего виски для Гравано, – сказала Эдди, с силой протирая и без того чистый поднос, пытаясь унять дрожь в руках.

Луиджи хмыкнул, доставая из-под стола бутылку с непонятной этикеткой.

– Для этой свиньи и сивухи бы налил, все равно не отличит. – Он кивнул в сторону молодого человека. – Присмотрись и запомни. Это Моретти. Лео Моретти. Сын Доменико. Крёстный сын самого Лаки Лучано. Слышала про такого?

Эдди замерла. Сердце не просто ушло в пятки – оно провалилось сквозь грязный пол, в подвал, в самое нутро этого проклятого города. Моретти. Фамилия, с такой яростью выцарапанная в дневнике её отца красными чернилами, что перо порвало бумагу.

Она взяла поднос с двумя стопками и, сделав глубокий вдох, направилась обратно, чувствуя себя кораблём, плывущим навстречу шторму. Проходя мимо стойки, её локоть, будто движимый злым роком, задел плечо одного из телохранителей Лео. Поднос качнулся с противным дребезжанием. Стаканы звякнули. Один, наполовину полный, пошатнулся, медленно и неумолимо опрокинулся и вылил своё содержимое прямо на идеальные шерстяные брюки молодого человека.

Время остановилось, сжалось в липкий комок. Телохранитель по имени Альдо вскочил, сжав кулаки, налитые свинцовой яростью. Его рука молнией рванулась к кобуре под пиджаком.

– Ах ты, слепая сучка! Я тебя…

Он уже тянулся, чтобы схватить её за горло, но Лео Моретти всего лишь поднял ладонь. Один единственный жест. Резкий, отточенный, не терпящий возражений, как удар хлыста. Головорез замер, как вкопанный, его гнев упёрся в невидимую, но абсолютную стену.

Влажное тёмное пятно, похожее на кляксу, расползалось по дорогой ткани. Эдди застыла, ожидая взрыва, готовясь к удару, к унижению, к худшему. Она знала, чем обычно кончаются такие «неловкости» в подобных местах.

Но Лео не двинулся. Он посмотрел на пятно с видом учёного, рассматривающего любопытный, но несущественный образец, потом поднял глаза на неё. И в его взгляде, цвета старого олова, промелькнуло нечто, похожее на усталую, почти философскую насмешку. Не над ней. Над всей этой ситуацией, над этим клубом, над этим городом, где драма жизни всегда сводилась к дешёвому фарсу.

– Успокойся, Альдо, – тихо, но чётко сказал он. Голос был глуховатым, без надрыва, но каждое слово легло на музыку, заглушив её. – Она не враг. Просто неловкость.

– Но, дон Лео, костюм… – забормотал телохранитель, сжимая и разжимая кулаки.

– Костюм высохнет, – отрезал Лео, и в его интонации прозвучала окончательность. Его взгляд скользнул по подносу и упал на маленькую алую розу, лежавшую там как украшение для какого-то забытого коктейля. Он взял её, обходя упавший стакан, и протянул ей. – Кажется, твой цветок пострадал больше моего костюма.

Она машинально взяла его. Острый шип впился в подушечку пальца. Капля крови, тёмно-алая, как лепесток, выступила и смешалась с влагой на стебле.

– Мне жаль, синьор, – прошептала она, и её собственный голос показался ей чужим.

– Не извиняйся, – он слегка тронул уголками губ, и его лицо преобразилось, став на мгновение удивительно молодым, почти мальчишеским, но глаза остались прежними – старыми и усталыми. – В этом городе всё равно все утонут в говне. Просто некоторые раньше, чем другие. Меня зовут Лео. Лео Моретти.

Он сказал это просто, без вызова, без бравады, как констатацию неоспоримого факта, вроде времени суток или погоды за окном. Но для Эдди это имя прозвучало как приговор. Оно ударило её в грудь, отозвалось оглушительным гулом в ушах. Воздух перестал поступать в лёгкие. Весь шум клуба – саксофон, смех, гул голосов – отступил, превратившись в глухой, далёкий гул, как за стеной.

– Эдди, – выдохнула она своё подставное имя, единственную броню, что у неё оставалась. – Меня зовут Эдди.

Он кивнул, всё ещё держа на ней свой спокойный, изучающий взгляд, будто пытаясь прочесть текст, написанный на незнакомом языке.

– Новенькая? Не видел тебя раньше.

– Да, синьор. Неделя.

– Работа тяжёлая. Не каждый выдержит.

– Я справлюсь, – сказала она, и в этих двух словах прозвучала вся её упрямая, отчаянная решимость.

В этот момент к ним подкатил, словно разъярённый бык, Тони «Бульдог» Риццо. Его лицо, и в спокойном состоянии напоминающее сырое мясо, теперь стало багровым от гнева.

– В чём дело? Что тут происходит? – он уставился на Эдди глазами, в которых плескалась pure, неразбавленная злоба. – Опять натворила делов, дрянь?

– Всё в порядке, Тони, – спокойно, с лёгкой укоризной вмешался Лео. – Небольшая оплошность. Ничего страшного.

– Для тебя – ничего, дон Лео, а для меня – испорченный костюм клиента! – завопил Бульдог, обращаясь к Эдди, и брызги слюны полетели из его рта. – Считай, ты отработаешь его ценой своей зарплаты за месяц! А теперь марш на кухню, мыть посуду! Быстро! Пока я тебя совсем не уволил!

Эдди, не поднимая глаз, бросилась прочь, сжимая в одной руке поднос, в другой – окровавленную розу. Сердце колотилось где-то в горле, отдаваясь глухими ударами в висках. Она нашла одного из них. Сына. И он оказался не монстром, не карикатурным злодеем из газетных хроник. Он оказался человеком. Вежливым, уставшим, почти добрым. И это было в тысячу раз страшнее, потому что стирало чёткие границы её ненависти, делая месть не священным долгом, а сложной, мучительной загадкой.

Она обернулась на краю кухни, в дверном проёме, завешенном грязной шторой. Лео Моретти уже поднимался по лестнице в офис Бульдога, не обращая внимания на тёмное пятно на брюках. Он нёс его с таким невозмутимым достоинством, будто это был не след от виски, а почетный орденский знак, шрам, полученный в странной, необъявленной войне под названием «жизнь».

Из-за занавески кухни вышла Роза, худая, истрепанная девица с вечной сигаретой в уголке рта и глазами, в которых погас последний огонёк.

– Ну что, полюбовалась на принца? – просипела она, выпуская струйку едкого дыма. – Забудь, как страшный сон. Он не для таких, как мы. У них браки по расчёту. С такими же, как они, в шёлках и бриллиантах. А на нас они смотрят как на развлечение. Одноразовое. Которое можно сломать, поиграть и выброчить на помойку, даже не вспомнив. Поняла? Тебе ещё повезло, что он сегодня в философском настроении был.

Эдди кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Она разжала ладонь. На ней остались яркие капли крови и несколько смятых алых лепестков, издававших едва уловимый, горьковатый аромат.

Она пришла сюда за местью, вооружившись ненавистью, как кинжалом. А нашла начало своей погибели. Или спасения. Она не могла этого знать. Разница между этими двумя вещами в Нью-Йорке тридцать второго года была тоньше лезвия бритвы, острее шипа розы. И она только что порезалась об него, почувствовав первую боль, которая была лишь предвестником будущей бури.

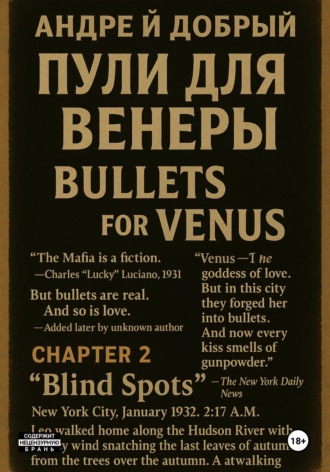

Глава 2: Призраки Мясника

Квартира Эдди находилась в самом конце Бауэри, там, где асфальт сдавался, уступая место щербатому булыжнику, а запах свежего хлеба из пекарни на первом этаже безнадёжно проигрывал войну въедливой, металлической вони с ближайшей скотобойни. «Аромат денег», – с горькой усмешкой подумала она, поднимаясь по скрипучим, прогибающимся под ногами ступеням. Она не касалась липких, отполированных чужими ладонями поручней, неся своё уставшее, напряжённое тело как чужую ношу. Ключ повернулся в замке с одиноким, сухим щелчком, будто констатируя конец ещё одного дня в аду. Она вошла, заперла щеколду и, прислонившись спиной к шершавой, холодной древесине двери, на мгновение закрыла глаза, пытаясь стереть с сетчатки пятна клубного полумрака.

Тишина. Лишь стук собственного сердца – тяжёлый, неровный, словно тревожный барабанный бой, отдававшийся в висках.

Она открыла глаза. Комната была крошечной каморкой для прислуги, какой и должна была быть. Облупленные обои с блёклым цветочным узором, заштопанное до дыр одеяло, умывальник с треснутой раковиной, в которой навечно поселился бурый налёт. Ничего лишнего. Ничего своего. Она жила здесь под именем Эдди O’Мэлли, сироты из Бостона, и каждая вещь, от дешёвой кружки до простыней, была частью легенды, тщательно составленной агентом Хантером. Лишь в старом, потертом на углах чемодане под кроватью, за потрёпанными платьями и скудным бельём, хранилось единственное, что связывало её с прошлым. Её настоящее «я». Её ковчег, полный боли.

Эдди опустилась на колени на холодный, липкий от грязи пол и вытащила чемодан. Замок, давно потерявший тугость, тихо щёлкнул, будто вздохнув с облегчением. Пахло нафталином, пылью и старой бумагой. Запах памяти. Запах боли, законсервированной, как проклятие.

На самом верху, аккуратно завернутая в промокашку, лежала фотография. Выцветшая, с заломленным углом. На ней высокий, широкоплечий мужчина в простом кепи и рабочей куртке обнимал маленькую девочку с двумя смешными пучками, торчащими, как рожки. Они смеялись, прижавшись щеками друг к другу, и в их глазах, даже на потускневшей бумаге, сияло безмятежное, полное доверия счастье. Отец. Фрэнк Сингер. И она. Эдит. Девять лет. За неделю до того вечера на мясном рынке, когда её мир раскололся на «до» и «после».

Пальцы Эдди задрожали. Она провела подушечкой большого пальца по его лицу, по его улыбке, которую уже никогда не увидит, пытаясь ощутить тепло, которого не было.

– Папа, – прошептала она в гнетущую тишину комнаты, и это простое слово обожгло горло, как глоток самого крепкого, палёного виски.

Под фотографией, как погребальный саван, лежала стопка газетных вырезок, пожелтевших и хрупких. «Агент ФБР трагически погиб при налёте на склад». «Гангстерские разборки уносят жизнь служащего министерства юстиции». Ложь. Сплошная, наглая, официальная ложь. Её отца убили целенаправленно, хладнокровно, как сторожевого пса, который учуял слишком большую дичь. Он вышел на след Доменико Моретти. И его убрали. А историю, как подчистую вымывают пол после бойни, переписали.

Под вырезками хранился дневник. Сердце её арсенала, её единственный союзник. Толстая кожаная тетрадь с истёртым корешком, перетянутая когда-то бечёвкой. Она взяла его в руки, ощущая знакомый, почти одушевлённый вес прошлого.

Она открыла его на случайной странице. Чёткий, уверенный, стремительный почерк отца, который она так любила разглядывать, сидя у него на коленях.

«…сегодня снова видел его. Доменико Моретти. Встречался с людьми Лучано у того самого ресторана на Малберри-стрит. Улыбался. Смеялся. Жмёт руки, хлопает по плечам, раздаёт доллары нищим. Принц подполья. Уверен, он – ключ ко всей цепи поставок, главная шестерёнка в этом дьявольском механизме. Если я найду его слабость, я найду способ добраться до самого сердца этого спрута. Его слабость… Говорят, у него есть сын. Леонардо. Уединённая жизнь за высокими заборами. Его берегут как зеницу ока. Его скрывают. Но каждый зверь, даже самый хищный, защищает своё логово. И каждого зверя можно выследить, если знать, куда смотреть…»

Леонардо. Лео.

Эдди сглотнула ком, вставший колом в горле. Её отец, сам того не ведая, писал о нём. Он был всего лишь строчкой в расследовании, «слабостью» другого человека, точкой приложения рычага. А теперь он был здесь. Реальный. Плоть и кровь. С усталыми глазами цвета оловянного неба и тихим, глуховатым голосом, который предложил ей цветок вместо того, чтобы приказать Альдо свернуть ей шею.

Она лихорадочно перелистала страницы, шурша бумагой, как осенней листвой. Имена, даты, зашифрованные схемы. Её глаза, выхватывая знакомое, остановились на одном: «Джино «Бритва» Карлетти. Правая рука Моретти. Умен. Хладнокровен. Жесток. С наклонностями садиста.Специалист по «грязной работе». Мастер тихих дел». Именно его голос, низкий и сиплый, его запах – дорогой одеколон, смешанный с потом и свинцом – она помнила из той ночи. Именно он, она была в этом уверена, как в том, что дышит, нажал на курок.

Она достала из-под стопки бумаг маленький, тускло поблёскивающий в слабом свете лампы предмет. Гильзу от патрона калибра .45. Ту самую, что подобрала тогда, в мясной лавке «Мясника», зажав в детском, закоченевшем от ужаса кулаке, пока взрослые в панике разбирались с телом её отца. Она была её талисманом. Её доказательством. Её проклятием. Её крестом.

Внезапно снизу, со стороны улицы, донёсся чужеродный шум – резкий, уверенный гул мотора, скрип тормозов, приглушённые, деловые голоса. Эдди вздрогнула, инстинктивно, с животной поспешностью захлопнула дневник и сунула его обратно в чемодан, затолкав под кровать. Она подбежала к окну, стараясь не шуметь, и чуть отодвинула засаленную, пропахшую жареным жиром занавеску.

У подъезда, как чёрный корабль на бросовом рейде, стоял длинный тёмно-синий «Паккард». Машина не для этого района, не для этих людей. Из него вышел человек в длинном пальто и шляпе, надвинутой на глаза. Агент Хантер. Он огляделся по сторонам, быстрым, сканерующим, профессиональным взглядом оценил обстановку – тени, подъезды, огни в окнах – и скрылся в чреве подъезда.

Секунды спустя в дверь постучали. Три чётких, негромких, без суеты удара. Как условный сигнал. Как пароль в другой, жестокий мир.

Эдди глубоко вдохнула, выравнивая дыхание, поправила платье, смахнула невидимую пылинку и открыла.

Хантер вошёл, сняв шляпу. Его лицо, всегда собранное, сегодня было отлито из гранита.

– Всё чисто? – спросил он, и его глаза, холодные и быстрые, как лезвия, сразу же принялись осматривать комнату, выискивая малейший признак беспорядка, слабины, паники.

– Чисто, – ответила Эдди, отходя к умывальнику, чтобы занять чем-то руки, сделать вид, что она занята. – Почему вы здесь? Мы договаривались не встречаться. Это риск.

– Риск – это когда ситуация меняется, а мы сидим сложа руки, – Хантер прошёлся по комнате, его взгляд, словно щуп, скользнул по безупречно застеленной кровати, задержался на чемодане, слегка торчащем из-под неё. – Сегодня вечером в «La Notte» была встреча. Высший круг. Лаки Лучано, Мейер Лански… и Доменико Моретти.

Эдди замерла, повернувшись к нему спиной, глядя на своё отражение в потрескавшемся зеркале над раковиной.

– И?

– И его сын был там. Леонардо. Вы сталкивались?

Она почувствовала, как горячая кровь приливает к щекам, как по спине пробегает предательский холодок. Она снова увидела его взгляд, не осуждающий, а почти отстранённый, протянутую розу, пятно на дорогих брюках.

– Сталкивались, – сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно, как отбалансированный механизм. – Я пролила на него виски.

Хантер коротко хмыкнул, без тени веселья.

– И вы живы чтобы рассказать об этом? Повезло. Говорят, Моретти-старший души не чает в мальчике, держит его в ежовых рукавицах, подальше от грязи, но и ястребов вокруг него вьётся целая стая. Каков он?

– Вежливый, – выдавила Эдди, и это слово показалось ей убогим, ничего не выражающим. – Спокойный. Не похож на… на них.