Полная версия

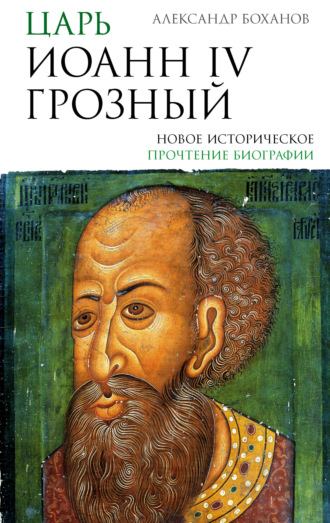

Царь Иоанн IV Грозный

Однако Иосиф не считал само по себе безропотное подчинение актом благочестия. Он постулировал тезис о свободе выбора христианина, который должен безоговорочно нести свою ношу земного смирения лишь тогда, когда повелитель не обуреваем «скверными страстями и грехами», не одержим «сребролюбием и гневом, лукавством и неправдой, гордостью и яростью, злее же всего – неверием и хулой». В этом случае царь не Божий слуга, «но дьявол». И обращаясь к православным, Преподобный восклицал: «Не слушайте царя или князя, склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если он будет мучить тебя или угрожать смертью. Этому учат нас пророки, апостолы и все мученики, убиенные нечестивыми царями, но не покорившиеся их повелению. Вот как подобает служить царям и князьям»[84].

Истолкователь промыслительного задания для Руси Иосиф увидел в образах и Иоанна III, и сменившего его в 1505 году Василия III явные знаки небесного благорасположения. Последнему он посвятил отдельное «Похвальное слово», наполненное панегирическим восторгом. Он именовал его «Царем истинным», «русским Белым Царем, Самодержцем всея Руси», продолжателем дел «славного Ивана». Помимо личного благочестия нового правителя, о котором Иосиф знал из непосредственного общения, Василий III по своему царскородному происхождению достоин царской участи. Он дважды «корня царского»: по отцу и по матери, «богомудрой Софии», имевшей «римское происхождение». Благодаря Василию Иоанновичу будущее Русской земли надежно обеспечено, а никто чужой «уже не вскочит» «на стадо Христово», никто от «иного племени» не взойдет на престол «Русского Царствия»[85].

Невзирая на подобные славословия, Иосифа Волоцкого нельзя считать узким «апологетом» власти, намеревавшимся, как нередко утверждают, «окружить небесным ореолом» фигуру московского правителя. Он не являлся «певцом царя». Вся его многолетняя безропотная строгая монастырская аскеза и непримиримость к земным слабостям исключает в принципе возможность какого-либо пресмыкательства. Неизбежность нелицеприятного «Суда Божия» он ощущал всю жизнь, о том писал и говорил постоянно, и только страх Судного дня был для него абсолютно значим. Все же земные суждения, симпатии, антипатии и расположения для него не имели большой ценности. Во всяком случае, не они определяли его мировоззрение.

Иосиф стал носителем и выразителем царекратической идеи не потому, что хотел кому-то «понравиться», а потому, что увидел в ней надежду и опору не только Русской земли, но и всего Православного мира. Для него «Царь» это в первую очередь христианин, властью наделенный и достоинством обличенный для вершения на земле Дела Божия. «Первый начаток христианом православный, иже во Царех, апостол Великий Константин праведный, темного оного и богопротивного второго Иуду Ария, гневу тезоименитого, с проклятиями его учениками до конца низложи»[86].

Преподобный озвучивал старый православный тезис о благотворности духоосенной верховной власти, способной творить «светским мечом» дело Церкви. Константин Великий смог когда-то, еще на заре воцерковления Империи, собрав в 325 году Первый Вселенский собор в Никее, нанести удар «богопротивному» ересиарху Арию[87] и его последователям. Задание же блюсти единство Православия остается живым и востребованным всегда, оно вменено в обязанность любому христолюбивому правителю, но в первую очередь – Царю, который есть дело и опора Церкви.

Сознание Иосифа космологично, оно охватывает всю историю рода человеческого, а характер положительной или отрицательной оценки зависит напрямую от степени благочестивого служения стран, народов и правителей. Вся совокупность его теоретических положений находилась в русле классического римского-греческого христианского богословия и ни в чем не перечила канонам Вселенских соборов. Но сила его пастырского наставления не в собственно философии – здесь Иосиф мало оригинален, а в сотериологии. Он первый создал стройную русскую вариацию «учения о спасении», соединив воедино судьбу всех и каждого на Руси с исполнением промыслительного предназначения человечества.

Схожим образом воспринимал миссию Царя и Царства и Иоанн Грозный, который внес в теорию Иосифа некоторые важные дополнения и уточнения. Точно не известно, когда и в какой степени на мировоззрении Первого Царя отразились идеи Преподобного. Однако трудно усомниться в том, что Царь не был знаком с его наследием; ведь «Просветитель» был одним из самых распространенных русских сочинений того времени.

Глава 2. Венчание на Царство и потерянная грамота

Выше уже упоминалось, что многие стороны личности Иоанна Грозного и факты его биографии или вообще не документированы, или излагаются врагами и недоброжелателями. Сведений «от первого лица» очень немного, почему далеко не всегда можно понять мир этого человека, мотивацию его поступков, его восприятие тех или иных событий и конкретных людей. С подобной неясностью приходится сталкиваться буквально на каждом шагу. Это касается и вопроса о венчании на Царство, но особенно сюжетно-смысловой предыстории.

В историографии господствует точка зрения, которая в лапидарной форме зафиксирована у Митрополита Макария (Булгакова, 1816–1882) в его фундаментальной «Истории Русской Церкви».

«Достигнув семнадцати лет жизни[88], Иоанн пригласил к себе Митрополита, долго совещался с ним наедине, и следствием этих совещаний было то, что чрез три дня юный Государь объявил пред боярами и другими сановниками два своих желания: венчаться на Царство и вступить в брак. И 16 января 1547 г. в Успенском соборе Митрополит торжественно совершил священный обряд Царского венчания над Иоанном, возложив на него животворящий Крест, венец и бармы, а 13 февраля сам сочетал Боговенчанного Царя законным браком и с избранною им девицею из дома Романовых-Захарьиных Анастасиею и преподал новобрачным обширное и приличное наставление»[89].

За исключением некоторых второстепенных деталей, в литературе трудно отыскать иную картину. А как же сам Иоанн отнесся к своему Царскому избранничеству? Почему шестнадцатилетний юноша, если поверить историкам-моралистам, будучи «взбалмошным и строптивым», безропотно и смиренно принял ношу Царского служения? Осознавал ли он всю тяжесть новой судьбы? Документов, сколько-нибудь адекватно отвечающих на эти важнейшие вопросы, практически не существует. Историки предлагали свои ответы, но это всегда внешний взгляд и часто заведомо недоброжелательный.

Вообще, детство и юность – самые туманные годы в жизни Иоанна Грозного. Да и о многих других периодах сохранилось ограниченное число свидетельств. Однако самый документально необеспеченный – первые полтора десятка лет жизни: от времени рождения до совершеннолетия, которое в то время наступало в пятнадцатилетнем возрасте.

Перечень подлинных фактов невелик, но кое-какие жизненные вехи они очерчивают. Иоанн появился на свет в 1530 году, когда отцу был уже 51 год, и он находился на Великом княжении Московском почти четверть века. Мать, Елена Глинская, была значительно моложе отца: ей к моменту первых родов исполнилось 22 года. Ранее Василий Иоаннович двадцать лет состоял в браке с Соломонией Юрьевной Сабуровой (†1542). Этот брак оказался бездетным. С согласия Митрополита Московского и всея Руси (1522–1539) Даниила, Великий князь в 1525 году развелся с женой, которая удалилась в Суздальский Покровский монастырь, приняв постриг с именем Софии.

Долгожданный сын-первенец Иоанн у Василия и Елены появился на пятом году супружества. Через два года, в октябре 1532 года, в Великокняжеской семье появился и второй сын Георгий (Юрий, 1532–1564), носивший титул князя Углического. Теперь будущее рода было надежно обеспечено и Василий III наконец-то мог избавиться от горестных мыслей, одолевавших его многие годы.

Великий князь Московский и на шестом десятке лет выглядел крепким и здоровым мужчиной, которому, казалось бы, суждено прожить еще немало лет. Но Господь рассудил иначе. В конце сентября 1533 года Василий III вместе с женой и двумя детьми отправился на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, а оттуда поехал на охоту в тверские леса. Вскоре он заболел; нарыв на ноге привел к заражению крови. Агония продолжалась несколько недель, и 3 (4) декабря 1533 года Великий князь преставился в великокняжеских палатах Московского Кремля.

Перед смертью он передал попечению Митрополита Даниила своих детей, а «Великой княгине Елене приказал под сыном своим государство держать до возмужания сына своего»[90]. Накануне ухода Василий Иоаннович выразил желание стать монахом, и Митрополит Даниил, вопреки некоторым протестующим голосам, разрешил совершить обряд пострижения[91]. Новопреставившегося «раба Божьего» Варлаама в монашеском одеянии Митрополит Даниил похоронил в Архангельском соборе Московского Кремля. Русь горевала по смерти Государя Василия. Как удачно выразился историк Н.А. Полевой (1796–1846), «народ мог скорбеть о Василии, ибо, предоставляя тайные дела государей своих суду Божию, он помнил только добро их»[92].

Потеряв отца в три года, а мать в неполные восемь лет, юноша Иоанн оказался фактически сиротой. Окруженный дальними родственниками и боярами, он не получал сколько-нибудь систематического воспитания и образования. Вокруг же царили алчность, интриги и жестокость, которые приводили ребенка порой в состояние не просто испуга, но и потрясения.

Итальянский архитектор Петр Фрязин (Петр Малой Фрязин), приглашенный в Москву в 1528 году, работал здесь более десяти лет. По заданию Великого князя возводил в Первопрестольном граде различные постройки, но вынужден был в 1539 году бежать из Руси. Он оставил яркий портрет условий жизни того периода в Московии: «Великого князя и Великой княгини не стало, Государь нынешний мал остался, а бояре живут по своей воле, и от них великое насилие, управы на земле никому нет, между боярами самими вражда, и уехал я от великого мятежа и безгосударства»[93].

Митрополит Макарий

Неизвестный художник, между 1851 и 1857 гг.

Свои ранние годы Иоанн провел в атмосфере хаоса и фактического распада центральной власти, а следовательно – и государства. И он навсегда возненавидел боярско-олигархическое своеволие, и когда вошел в полновластие, то всегда беспощадно карал за все явные (и мнимые) проступки и деяния, особенно «первых слуг Государя» – самых родовитых и именитых. Трудно усомниться в том, что здесь коренилась одна из причин той «нелюбви», а часто ненависти, которую вызывал Первый Царь у потомков тех, предки которых относились к высшему кругу, многих из которых и настигла кара Царя Иоанна.

Здесь можно припомнить и еще один случай из истории России, уже из других времен, но столько же характерный по своим последствиям. В марте 1801 года группа негодяев свергла и умертвила Миропомазанника – Императора Павла I. Но дело только этим не ограничилось. Почти вся дворянская корпорация, особенно ее высший слой – аристократия, потом многие десятилетия лгала и инсинуировала по адресу убиенного, изображая его «злодеем», «тираном» и даже «душевнобольным». Откуда и почему же такая не остывающая ненависть? Ответ прост и ясен, но он редко встречается на страницах научных студий: «высшие» ненавидели Павла Петровича за то, что он хотел обуздать своеволие чиновников и аристократии, этих новых бояр, уверенных, что Россия – для них, а не они – для России[94].

Случай схожий и с посмертной историей Иоанна Грозного…

Обычно ранний период жизни Иоанна большинство биографов освещают крайне скупо. Как уже упоминалось, к тому существуют реальные документальные причины. Но наличествует один документ, невероятно важный в данном случае: собственные признания Царя Иоанна, его характеристики тем годам. Эти реминисценции давно известны, так как содержатся в первом послании князю А.М. Курбскому, датируемому 1564 годом, на которое ссылаются в той или иной связи практически все историки (и неисторики тоже). В этой связи необходимы пояснения общего порядка.

Собственноручные тексты Иоанна Грозного до нас не дошли. Это часто служило поводом для различных спекуляций, самая растиражированная из которых следующая: раз нет подлинных автографов, то можно ставить под сомнение все тексты, которые идентифицируются как «послания Грозного».

Сам по себе факт отсутствия автографов ровным счетам ничего не доказывает. История не сохранила таких документов о многих выдающихся деятелях. К тому же надо учитывать, что в старой властной традиции монархи часто сами никому не писали; они диктовали «мастерам каллиграфии», или проще говоря, писцам, которые мыслям властелинов и придавали соответствующий, «живописный» вид.

Почему документы Грозного так нежеланны, нетрудно понять. В них такая глубина мысли, такая сияющая высота христианского чувства, такой мощный интеллектуальный потенциал, что любой, кто ознакомится хоть с одним из посланий, не сможет не понять, что они принадлежат если и не гениальному, то уж выдающемуся человеку наверняка. А такой вывод не укладывается в русло того обличительного направления, которое давно господствует в историографии.

Что же до утверждений, что данные тексты написаны кем-то другим из «окружения» Царя, то они совершенно абсурдны. Достаточно просто внимательно прочесть послания, чтобы не осталось никакого сомнения в том, что у них только один автор, равного которому по масштабу личности в те годы в России просто не существовало. Как заключал академик Д.С. Лихачев (1906–1999), «это был поразительно талантливый человек»[95].

Об этих документах более подробный разговор будет впереди. Пока же нелишне оттенить одно существенное обстоятельство. Теперь редко кто отваживается трактовать послания Иоанна как «апокрифы». «Разоблачителями» используется другой прием. Они описывают биографию Иоанна со ссылкой на сведения… князя А.М. Курбского (1528–1583)!

Конечно, князь многое знал, многое видел, был близок одно время к Иоанну. Но ведь в 1564 году, когда он начал строчить обличительные «эпистолы» к Московскому Царю, он уже предал все и всех, бросил жену и малолетнего сына и переметнулся на службу в Литву к ненавистнику Руси и Православия польскому Королю Сигизмунду II (1520–1572). Он бежал с мешком наворованного золота, давно готовил побег, что позже удалось установить в ходе следственного дела. В Литве беглый боярин выдал литовцам всех сторонников Москвы, с которыми вел переговоры, и выдал имена московских осведомителей при дворе Короля. В том же 1564 году, в сентябре, во главе польско-литовского воинства этот «Рюрикович» вторгся на Русь, творя зверства не хуже Батыевых[96]. В этой связи утверждение, что Курбского «можно назвать предателем и изменником номер один за всю историю России», не кажется гиперболой[97].

Предатель князь-воевода обратился к Королю с призывом дать ему тридцать тысяч войска, с которым он завоюет для Сигизмунда Москву! Он уверял, что если ему не верят, то пусть «прикуют цепями к телеге», пусть охраняют всадники с заряженными ружьями, но главное – он должен быть впереди, чтобы «руководить». Этот «проект» тогда не нашел поддержки, но со временем появился другой, схожий.

Минуло сорок лет после бегства Курбского, и в октябре 1604 года почти такое по численности войско, как и просил когда-то князь-изменник, вторглось на Русь и двинулось к Москве. Во главе его, правда, был не беглый князь, а беглый бывший инок Григорий Отрепьев, присвоивший себе имя младшего сына Иоанна Грозного – Царевича Дмитрия, которого его хозяева – польско-литовская аристократия – видели в роли правителя Московии. Коварный замысел на первых порах удался: Гришка в 1605 году воцарился в Москве, а польская шляхта почувствовала себя хозяином в стране. Рим же, стоявший за всей этой кровавой авантюрой, мог торжествовать. Тайный католик Лжедмитрий получил благословение Папы Климента VIII (1592–1605) и обещал обратить Русь в «римскую веру». Триумф оказался недолгим, «проект» провалился: в мае 1606 года русичи свергли и убили разоблаченного самозванца; его труп сожгли, а прахом выстрелили из пушки в сторону Запада, откуда эта нечисть и прибыла…

Курбский удостоился у Короля Сигизмунда II Августа самого теплого приема. Он прибыл в Литву с приспешниками и слугами; ему было пожаловано несколько имений, в том числе и город Ковель! За эти «благодеяния» надо было отблагодарить, и князь очень старался. Он не только пошел воевать с Русью, но и занялся, как бы теперь сказали, «идеологической пропагандой» по дискредитации морального облика Московского правителя.

Замечательно по этому поводу выразился Владыка Иоанн (Снычев). «Подлость всегда ищет оправдания, стараясь изобразить себя стороной пострадавшей, князь Курбский не постеснялся написать Царю письмо, оправдывая свою измену «смятением горести сердечной» и обвиняя Иоанна в «мучительстве»[98].

Курбский написал четыре «обличительных» письма Царю Иоанну; сочинил в 1573 году и особый исторический трактат: «История Великого князя Московского», где оболгал не только Царя Иоанна, но и весь уклад жизни православной Руси[99]. По словам князя, «дьявол обольстил царя», который был рожден от «бесовской сожительницы»!

Завершал свой пасквиль Курбский пафосным стенанием: «Здешние жители, давно живущие под свободами христианских королей, удивляются нашим бедам, поскольку думают, что такое не может случиться у христиан»[100]. И это написал человек, при жизни которого «христианские короли» в Западной Европе творили немыслимые злодеяния. Да и сам князь не имел морального права кого-то обличать, так как лично участвовал в убийствах женщин и детей!

Шкурный клятвопреступник и беззастенчивый убийца князь Курбский до сего дня для некоторых авторов все еще «надежный свидетель»! Как обоснованно заключил один из исследователей, «до сих пор история правления Первого Русского Царя излагается по заложенной еще Н.М. Карамзиным на основе сочинений Курбского схеме «двух Иванов»: хорошего в 1550-е гг., времени реформ, времени правления «Избранной рады», и необузданного тирана после 1560 г… Существование данной схемы – самый главный след в истории, который сумел оставить Курбский. Его глазами историки и литераторы смотрят на Россию XVI века вот уже более 300 лет»[101]. Подобное явление иначе как параличом исторического мировосприятия и назвать нельзя…

Фактурно лживость многих княжеских «обвинений» давно доказана[102]. Кстати сказать, сам Курбский, в отличие от Царя, никаких своих «вин» и «грехов» не признавал и в них публично не каялся. Вершиной его нравственной деградации стало предательство Православия, в отходе от которого он так страстно обличал Иоанна.

Однако суть дела даже не в документальной ценности писаний изолгавшегося князя, а в том, что, принимая утверждения Курбского на веру, о «показаниях» самого Иоанна многие упоминают лишь вскользь, третируя их как «недостоверные». Почему? А потому, видите ли, что Царь стремился «оправдаться», хотел «изобразить себя» лучше, чем был на самом деле. Наверное, такой мотив и мог наличествовать, точно тут уже ничего установить нельзя. Однако главное было совсем не в этом. Хорошо известно другое. Первый Царь никогда ни перед кем из смертных не «оправдывался». Он объяснял, разъяснял, разоблачал, а если кому и доносил боль своего сердца, то только Всевышнему. Если же утверждать, что он стремился своими посланиями запечатлеть собственный «светлый образ» в истории, то значит совсем не понимать строй личности, психологию Первого Царя. В таком виде он предстает каким-то «политическим пиарщиком» из XX–XXI веков, но отнюдь не человеком XVI века, наделенным уникальной общественной функцией.

В своих посланиях Иоанн говорил о многом, говорил разное, порой утверждал то, что не соответствовало подлинным обстоятельствам. Он совершал ошибки, иногда крупные, но всегда при этом был искренним и никогда не считал собственную человеческую природу совершенной и безгрешной. Потому, вспоминая ранние годы, ту затхлую атмосферу, в которой он рос и мужал, он не стремился «оправдаться». Для таких утверждений не существует никаких оснований.

В послании Курбскому, опровергая измышления изменника, Иоанн кратко излагает историю своей жизни со дня смерти отца. Василий III, «по Божьей воле сменив порфиру на монашескую рясу… оставил это бренное земное царство и вступил на вечные времена в Царство Небесное предстоять перед Царем Царей и Господином государей». Мать же маленьких детей, «благочестивая Царица Елена», стала «несчастнейшей вдовой». Страну со всех сторон стали осаждать враги, внутри начались измены, некоторые бояре переметнулись на вражескую сторону и «шли войной на православных». Но, слава богу, ничего у них не вышло, и все козни неприятелей «распались в прах».

Злокозненные же души не смирились. Брат отца, князь Андрей Иванович (1490–1537), вознамерился захватить власть, а ему пособничали многие бояре, в том числе и родственники князя Курбского. Провал заговора не умерил изменнического пыла; воеводы-военноначальники «стали уступать нашему врагу, государю литовскому, наши вотчины, города Радогощь, Стародуб, Гомель».

Когда, «по Божьему предначертанию», отошла в мир иной матушка, «остались мы с почившим в бозе братом Георгием круглыми сиротами – никто нам не помогал; осталась нам надежда только на Бога, и на Пречистую Богородицу, и на всех святых молитвы, и на благословение родителей наших». В конце концов, случилось то, что и должно было случиться: воцарилось боярское беззаконие.

Через неделю после смерти Елены, последовавшей 3 апреля 1538 года, произошел боярский переворот. Правительство Великой княгини было свергнуто, а близкие покойной и юному Иоанну лица подверглись гонениям. Первыми пали: любимец Василия III князь Иван Федорович Оболенский-Телепнев-Овчина, его брат Федор, князья Борис и Михаил Горбатые и некоторые другие.

Падение это носило вызывающий характер и происходило на глазах Иоанна Васильевича. По приказу Боярской Думы в палаты ворвались вооруженные люди, семилетний «Государь и Великий князь всея Руси» разрыдался. Невзирая на это, князь Оболенский был схвачен; а его любимую няню, «мамушку» Агриппину Челяднину – сестру Оболенского, оторвали от Иоанна Васильевича и выволокли из палат, а затем сослали в монастырь в далекий Каргополь. Самого же князя Оболенского заточили и затем уморили голодом…

Власть же и попечительство над Иоанном поручались отныне князю Василию Васильевичу Шуйскому; после его скорой смерти попечителем стал его брат Иван Шуйский. Первый Царь хорошо запомнил все ужасы времен детства. «Было мне в это время восемь лет; и так подданные наши достигли осуществления своих желаний – получили Царство без правителя, об нас же, государях своих, никакой заботы сердечной не проявляли, сами же ринулись к богатству и славе и перессорились при этом друг с другом. И чего только они не натворили!» Далее Иоанн перечисляет некоторые злые дела и называет одиозные имена.

«Нас же, – продолжал воспоминания Царь, – с единородным братом моим… начали воспитывать как чужеземцев или последних бедняков. Тогда натерпелись мы лишений и в одежде, и в пище. Ни в чем нам не было воли, все делали не по своей воле, и не так, как обычно поступают дети».

И через четверть века Иоанн с отвращением и возмущением воспроизводил показательную сцену. «Бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский[103] сидит на лавке, опершись о постель нашего отца и положив ногу на стул, а на нас и не взглянет – ни как родитель, ни как опекун и уж совсем ни как раб господ». Далее Иоанн напомнил и о других преступлениях Ивана Шуйского, в первую очередь о казнокрадстве. В том преступлении не один князь Иван был замешан. Но и это еще не все.

«Потом (временщики. – А.Б.) напали на города и села, мучили различными жестокими способами жителей, без милости грабили их имущество. А как перечесть обиды, которые они причинили своим соседям? Всех подданных считали своими рабами, своих же рабов сделали вельможами, делали вид, что правят и распоряжаются, а сами нарушали законы и чинили беспорядки, от всех брали безмерную мзду…»

Всех, кто был верен детям покойного Великого князя Василия Иоанновича, притесняли, унижали и оскорбляли. Иоанн привел и некоторые известные факты. Убили боярина Ивана Федоровича Бельского. То же хотели сотворить с боярином Федором Семеновичем Воронцовым, которого схватили на глазах молодого Иоанна прямо в великокняжеских палатах. Спас юный Иоанн, умолив Митрополита Макария вступиться за него. Воронцова не лишили жизни, сослали в Кострому, а самого Митрополита «толкали и разодрали на нем мантию с украшениями, а бояр толкали в спину».

Еще раньше клика Шуйских свергла Митрополита Иоасафа, бывшего игумена Троице-Сергиева монастыря, который был восприемником от купели будущего Первого Царя. Он только три года носил сан Первосвятителя – избрание его состоялось в феврале 1539 года. Митрополит не угодил влиятельной боярской партии и произошел переворот.

Митрополит Макарий (Булгаков) в «Истории Русской Церкви» написал: «Шуйский, находившийся тогда с войсками в Новгороде, в ночь на 3 января 1542 г. прибыл в Москву без ведома Государя, прислал туда наперед сына своего с тремястами всадников. В ту ночь в Кремле произошла сильная тревога: схватили Бельского в его доме и утром отправили на Белоозеро, где впоследствии его умертвили; схватили и двух главных его советников и разослали по городам, окружили кельи Митрополита, бросая в них камнями и разбудили его. Испуганный, он думал найти убежище во дворце, но заговорщики бросились за ним и туда и своим шумом разбудили Государя и привели его в трепет. Митрополит бежал на Троицкое подворье, но дети боярские и новгородцы преследовали его с бранными словами и едва не убили его на подворье… Митрополит был взят и сослан на Белоозеро в Кириллов монастырь»[104].