Полная версия

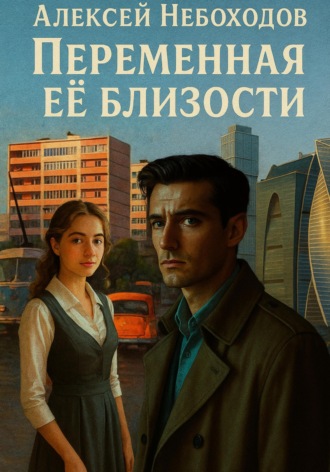

Переменная её близости

– Приму, – кивнул портье с профессиональной сдержанностью. – Покой – тоже услуга, и её нужно уметь обслуживать.

В лифте зеркала умножили пространство. В этой умноженности лицо, отражённое сразу в нескольких плоскостях, выглядело чужим не из-за усталости, а потому, что слишком узнаёт себя и не делает вид, будто сейчас «праздник». Медленный подъём, мягкий рывок на нужном этаже, полоска света в проёме – и коридор принял шаги так, будто ждал их весь день. У порога Роман Сергеевич повторил тихим голосом не инструкцию, а заботу:

– Оставляю до вечера одного. Ключ – у вас, я на телефоне. Если понадобится – пишите или звоните. Любая просьба – одно слово, лучше короткое, чтобы не расходовать дыхание. Если захотите выйти в город без сопровождения, я просто подержу дверь у лифта и исчезну.

– Сделайте так, – согласился Леонид, и в короткой фразе слышалось облегчение человека, готового говорить только страницей.

Номер встретил тёплой, аккуратно собранной роскошью: вещи существовали не для демонстрации, а для функции. Постель держалась упруго и обещала не провалиться в мягкость, тяжёлые шторы висели как кулисы, готовые по жесту закрыть дневной свет, стол предлагал поверхность без суеты, кресло – не для «красиво сидеть», а чтобы спина перестала вмешиваться в мысли. Тишина звенела не пустотой, а собранностью – редкая форма гостеприимства: дом понимал, что гость приехал не за домом.

Леонид опустился в кресло, принял удобство как факт, не требующий восторгов, и впервые за день ясно почувствовал, что остался один на один с Москвой – не с мифом и не с официозной легендой, а с живым организмом за окном, дышащим собственным распорядком, не синхронизированным ни с программами встреч, ни со славой. Сон не приходил: не капризничал и не прятался – просто не считал нужным являться. Зато усталость легла на плечи, как объятие старого знакомого, который знает меру и не сжимает сильнее, чем нужно для успокоения.

– Если позволите, – пришло сообщение от Романа Сергеевича, – к вечеру погода устаканится, и, если появится желание пройтись, проход у отеля будет открыт – без встречающих и формальностей. Я на связи, но не покажусь, чтобы не отвлекать от маршрута, который вы выберете сами.

– Принято, – ответил Леонид. Слова хватило, чтобы день складывался правильно.

Леонид провел детство у бабушки, в квартире на Чистых прудах, где каждое утро начиналось со шипения чайника и запаха овсянки. Его родители развелись, когда он был совсем маленьким. Мать ушла к новому мужу, в ту семью, где для Леонида не осталось места. Отец тоже начал другую жизнь с новой женой, и в ней сын был скорее воспоминанием, чем участником.

Бабушка, Илга Николаевна, говорила мало, но требовала точности: ложка – в чашку, тетрадь – на край стола, слова – к делу. Он учился быть собранным и терпеливым: наблюдать, запоминать, превращать мелкие детали в будущие фразы. На этой кухне – среди радио, старых газет и полоски света из форточки – он понял: работа над текстом – не вдохновение, а длительное дыхание, которое нельзя прерывать.

В школе держался в стороне: любил книги больше людей, слушал дикторов, примерял чужие интонации, строил на полях тетрадей города из линий и подписи к ним – короткие, как метро-схемы. С бабушкой было проще, чем с миром: она не спрашивала «зачем», но всегда видела «как».

Архитектурный институт стал продолжением этой дисциплины: соединение расчёта и мечты, линии и смысла. Он привык к аудиториям с запахом мела и мокрых плащей, к тишине чертёжных залов, к ритму, в котором любое «почему» должно терпеть до «как именно». Параллельно учился писать – по ночам, за письменным столом, где листы бумаги ложились один на другой, как кирпичи стены. Печатал до онемения пальцев, редактировал на полях, вычёркивал, возвращался. Терпение перестало быть качеством – стало привычкой.

Он очень долго не мог пробиться. Его рассказы возвращали с пометками, вежливо отказывали, иногда не отвечали вовсе. Он переписывал, перепечатывал, отправлял снова – и снова получал тишину. Всё изменилось, когда редактор одного "толстого" журнала вдруг заметил его текст – короткий рассказ без названия, но с живой интонацией. Редактор сказал: "Это настоящее".

Рассказ напечатали – и после этого его стали печатать везде. Заговорили критики, потянулись звонки, предложили подписать договор. Постепенно его стали звать «писателем» – сначала с насмешкой, затем всерьёз. Союз прислал приглашение, аэропорты вошли в биографию.

Затем были повести, романы – одни принимали молча, другие обсуждали в курилках и кухнях, третьи ругали в столичных газетах, сравнивая с кем угодно, лишь бы не признать собственный страх перед тем, что написано слишком честно. Его имя постепенно стало появляться в длинных списках премий, а затем и в коротких. Он ездил по городам, читал вслух, улыбался на камеру, но всё равно возвращался к столу – потому что знал: за наградой всегда приходит новая пустая страница.

К началу девяностых он покинул Россию. Тогда это казалось временным: просто сдвиг пейзажа, смена воздуха, возможность дописать роман, не отвечая ни на чьи звонки. Но время потекло иначе. Его всё чаще печатали за рубежом, приглашали на чтения, переводили, и в какой-то момент выяснилось, что он – уже не внутри. К тому моменту он был лауреатом всех возможных литературных премий, и даже те, кто поначалу хмурился, теперь кивали с уважением.

А в конце столетия, когда он уже жил в Лондоне, пришло письмо из Стокгольма. Он читал его, стоя на кухне, с холодным чаем и открыткой от бабушки между страницами. Нобелевская премия не удивила, не обрадовала, не испугала. Она просто подтвердила то, что он уже знал: слова могут дожить до своего часа, если их писать честно и терпеливо.

Москва оставалась чем-то редким, почти церемониальным. Он приезжал туда раз в десять лет, останавливался в «Метрополе», где ночи пахли крахмалом и тяжёлыми шторами, и возвращался обратно, как будто проверив: всё ещё помнит, как дышит город. Расписания, встречи, интервью – и всё равно между ними оставалось главное: текст, которому он служил, как солдат строю.

Личная жизнь шла без схем и гарантий. Были короткие связи, не требующие объяснений, но ничего долговечного: он слишком берег время для работы и слишком боялся чужих ожиданий. Одиночество не тяготило – оно давало пространство для голоса, который не любит посторонних шумов.

С годами он научился молчать, когда это вернее любого аргумента, и говорить только тогда, когда на кону – не репутация, а правда. Он боялся громких слов, но знал цену тихим; избегал пафоса, но доверял труду. Возвращаясь в Москву после долгих лет, ощутил: все круги жизни – детская кухня, ночные черновики, гостиничные утра – сложились в понятный маршрут. Впереди снова был город, который помнил его до запятой и всё равно требовал доказательств.

Именно поэтому в первое утро возвращения он мечтал остаться в номере. Не за ответами и не за ностальгией – просто не было нужды куда-то идти. Всё, что могло произойти, должно было произойти само – как это и бывает, когда работа над текстом наконец совпадает с жизнью.

Город за окном дышал глубоко и размеренно, как большие животные, пережившие не одну зиму и не один ремонт. В этом дыхании не было приглашения и не было отказа – только факт ритма, который либо принимают, либо оспаривают в одиночку. В витринах мерцали ширмы домов, узкие просветы между ними, случайные жесты прохожих – всё складывалось в неуловимый рисунок города. Хотелось вдохнуть в полную силу, но останавливала ответственность: глубокий вдох – всегда согласие играть по чужим правилам, даже если они честнее слов.

К вечеру он все же решил выйти на улицу, оставив за спиной звенящую тишину номера как инструмент, который подождёт на столе. Плотный воздух встретил сразу всем: низкий звон трамваев, крики продавцов – фоном, запах хлеба из булочной, смешанный с тёплой коммунальной нотой дворов. Люди не делали места и не отнимали его – обходили фигуру, как вода обходит камень: признание присутствия без обиды и без восторга.

– Пирожки горячие, только вытащил. Капуста нормальная, без ерунды, – сказал продавец у тележки. – Хлеб тоже есть. Чай хотите?

– Булку и чай, – кивнул Леонид, будто проверяя, сохранился ли в городе этот вкус.

– С вас пятнадцать, – пробормотал продавец, сунул стекло в подстаканник. – Ложка там.

Леонид забрал заказ и отошёл, чувствуя, как руки согреваются от стакана. Ответа не требовалось: каждый выполнил свою роль – быстро, просто, по-московски.

Каждый угол напоминал о детстве не обложками воспоминаний, а материальной конкретикой: треснувший кафель у подъезда, где когда-то скользили ботинки; труба у торца дома, по которой в сумерках стекал конденсат; запах мокрой фанеры от строительного забора, где мальчишками мерились дальностью щепки. Юность отзывалась не громкими сюжетами, а теми, кто проходит рядом, не глядя: тени девочки с портфелем, парня, подбивающего мяч носком, и учительницы с авоськой, где звенят свечи для школьного праздника. Всё это было и прошло – потому сегодня работало точнее: не требовало подтверждения, только признания.

Маршрут не выбирался – собирался сам, как фраза, которую долго обдумывали, а потом отпустили, чтобы нашла своё место. Ноги вели через знакомые и незнакомые кварталы; ориентиры уступали место новым слоям, и из этого уступа рождалось облегчение: прежняя карта перестала настаивать на собственном превосходстве, а новая не требовала поклонов – ей достаточно внимания. В витринах отражалось усталое лицо; отражение смотрело не на себя – проверяло, как город дописывает черты. Честное стекло: ни капли сочувствия, ни капли злорадства – только констатация, что у каждого есть, что скрывать, и скрывать лучше без театра.

Старые улицы встретили равнодушием – не холодным, а тёплым, как вода, где не замёрзнуть и где от лавины не спасут. Равнодушие звучало не обвинением, а зрелым приговором: живи, делай своё, не требуй аплодисментов, не отвлекайся на эхо. На перекрёстке из арки вышла женщина с сеткой яблок и, не глядя, уступила дорогу так, словно узнала кого-то важного, но решила, что знание – не повод для жестов. Толпа то втягивала, то отталкивала, на секунды превращая в часть потока, а затем возвращая в отдельность; качели дыхания находили правильное место для мысли.

– Если позволите, – раздался позади голос Романа Сергеевича, – я уйду к порогу, чтобы не мешать вашему движению. Если возникнет необходимость, подам знак – беззвучно, как смена света у светофора.

– Роман, – сказал Леонид ровно, – давайте без этого. Не нужно сопровождать и сигналов. Мне важно идти одному, без тени заботы. Уважьте – просто исчезните.

Роман Сергеевич кивнул коротко и растворился в потоке – без лишних жестов и следов.

Москва говорила языком теней и света – длинными лучами с перекрёстков, неожиданными пятнами от карнизов, золотыми лужами у витрин, где на долю секунды замирают лица; говорила запахами – хлебом, свежей краской, железом воды у фонтанов и кофе без лишней сладости; говорила фактурами – гранитом, помнящим тысячи подошв, чугуном с рисунком холодного литья и стеклом, где отражение всегда чуть старше настоящего.

В этом многословии без слов было то, чего не хватает риторике: содержание без фанфар и заглавных букв. Леонид слушал не как герой, которому готовы протянуть лавры, а как человек, признавший чужой ритм и решивший не спорить там, где спор не рождает смысла. В согласованной тишине, прослоенной шумом города, стало очевидно простое: Москва не ждала и не прогоняла – шла своим ходом, и именно поэтому позволила идти рядом.

Вечер густел вместе с дыханием воды; прохлада входила в парк без спешки, будто собиралась задержаться и потому не шумела. Пруд лежал зеркалом: узкое овальное стекло держало тонкий рисунок фонарей – жёлтые линии и тёмные провалы между ветвями. Лёгкая рябь то стирала, то возвращала контуры, и каждый круг от случайной капли казался меткой на циферблате, где секунды шли медленнее обычного.

Скамейки полупусты, деревянные планки пахли теплом дня и старой краской. Эта тёплая сухость держала память так же уверенно, как вода – отражённый свет. Тишина собиралась из редких, к месту поставленных звуков: короткого плеска у кромки, разового треска ветки, далёких шагов. Оркестр звучал вполголоса, отдавая центр паузе.

Леонид шёл вдоль ограждения, выбирая лавку не по виду, а по углу к воде, чтобы зеркало не било в глаза, а лежало чуть сбоку – как у мастера, смотрящего на картину. В воздухе стоял ровный холодок, из травы поднимался знакомый запах сырой земли. Со стороны аллеи тянуло выпечкой, но у воды сладость растворялась в металлической ноте позднего вечера. На каменном откосе виднелись светлые полосы дневной суши, будто кто-то перевёл линию горизонта и не стёр старую. На листе у кромки застыла капля – не решалась сорваться, словно и ей велели слушать.

Время переставало быть линией и становилось кругом – естественно, словно здесь ему всегда так работать. Маршруты дня, даже бессмысленные, вывели именно сюда, будто кто-то заранее начертил на карте невидимый компас и тихо повернул стрелку. Дороги из аэропортового стекла, через холл с люстрами и вежливые жесты, потеряли власть, уступив её небольшому зеркалу воды, которое понимало движение лучше любого расписанного плана. В груди поднимался ровный вызов самому себе: поздно отступать. Без драмы и парада – просто ясность, которую лучше держать молча.

Сиденье приняло вес без скрипа; лавка оказалась крепче, чем казалась, и эта крепость под ладонью была нужнее любых уверений со стороны. Плечи медленно опустились, дыхание выровнялось; в висках ещё билось утреннее напряжение, но теперь удар не требовал ответа. Город дышал справа – от улиц, торопящихся к ночи, и слева – от домов, что всегда дышат позднее, чем их жильцы. Над водой запахло остывающим железом трамвайных рельсов; звон проскользнул дальней нотой, усиливая чуткость, и, как это бывает с правильными звуками, не отвлёк, а собрал.

Взгляд поймал в глади первое устойчивое отражение – фонарь у дальнего угла, чья жёлтая окружность распадалась на пучки тонких линий; затем второе – тусклее, ближе; потом третье – слабое, как память о детали, которую не выбросили. Между кругами скользили тёмные ленты – лёгкое движение на глубине, где вода живёт своим распорядком. Рябь входила в рябь, и наслаивающиеся круги давали ощущение времени как дыхания, а не стрелки. В этом дыхании было место и прошлому, и настоящему – без их борьбы за первенство.

Имя города в таких местах переставало быть географией и становилось фактом присутствия. Здесь не спрашивали, где человек был, что сделал, кого встретил; спрашивали лишь, удаётся ли сидеть и слушать. Прежние привычки давали о себе знать: взгляд искал знакомые черты, ноздря ловила запахи детства, слух поджидал порыв ветра с тем единственным шумом, когда-то принятым за знак судьбы. Честная равнодушность пространства помогала не играть в «узнавание», потому что в этой игре всегда слишком много чужих ожиданий.

Писатель прислушался к шагам дня, дошедшим до этой точки и растворившимся, будто их перевели в шёпот. Тень дерева накрыла обувь, ветка качнулась и замерла. В такой малозаметной неподвижности и было то, ради чего стоило идти без сопровождения и разговоров. По воде прокатился звук – не плеск, на грани слуха, как лёгкий вздох: гладь взяла на себя осторожное слово. Воздух над лавкой стал плотнее ровно на полтона – ощутимее любых прикосновений.

С каждой минутой круг времени проступал резче: здесь уже стояли такие же скамейки, редели такие же листья, отражались схожие фонари, и кто-то сидел с похожей задачей – не спасать себя прошлым и не уговаривать будущим, а позволить настоящему назвать и то, и другое по именам. Разговор с городом шёл не голосом, а тишиной, и у этой тишины была работа, невидимая со стороны: стаканчики мыслей, расставленные по краю, ждали очереди; лишние предложения сами падали за борт – без сожаления, как выброшенные черновики.

Страх прожить старую историю снова был не страхом события, а усталостью от интонации, которая ещё до встречи диктует реакцию. У воды эта интонация теряла власть: любая заготовленная фраза звучала фальшиво и ломалась о простой звук волны. Внутри сгущалась не пафос, а рабочая решимость – та, что не обещает триумфа, но спокойно исключает бегство. Вызов не требовал свидетелей: достаточно, что лавка держит спину, вода – свет, а дыхание города – паузу.

Сумерки прибирали краски, оставляя контур. Фонари встали в ряд одинаковых согласных, а гласные забрал пруд, чтобы не шуметь слишком сильно. По соседней аллее проходил ветер – слышно по смене тембров: от плотного шелеста к разреженному шороху у воды. Далеко что-то курлыкнуло, будто пролётный звук пытался вспомнить, откуда он и куда, – но это «куда» здесь не имело значения. Значение имело лишь «здесь»: лавка, решётка, каменный край, две-три бледные полоски света, влажная полоса тени, из которой поднимался холодок.

Ни один из прежних ориентиров не пришёл на помощь – и в этом было облегчение. Старая карта осталась картой: полезной для памяти, бесполезной для ориентации. Новая, нарисованная тише и точнее, требовала иного жеста: не искать известный поворот, а признать верно найденную точку. Эта признательность к точности становилась якорем, к которому не нужно привязывать вечно готовые оправдания. Плечи приняли вес, дыхание стало ровнее; лёгкая усталость удержала голову неподвижно, и неподвижность помогла видеть лучше.

Темнота пришла не как занавес, а как новая мера света. Линия берега стала строже, фонари – сильнее, лишнее – слабее. Сигналы города доходили приглушёнными волнами: редкий автомобильный бас за домами, короткий скрип колеса в тележке, рассыпанный смех в удалённой беседке. Посторонние реплики не мешали главному тексту – согласию оставаться в точке столько, сколько потребует круг. Не больше. Не меньше.

В изнанке тишины проступили слова, которые не записывают и не произносят – они служат внутренними командами. Самое важное было простым: поздно отступать. Говорить ещё не поздно, молчать – тоже; поздно делать вид, что это место не для разворота. От этой ясности исчезла заноза осторожности, из-за которой хочется притвориться, будто всё можно перенести на завтра. Завтра имеет право на очередь; сегодня обязано состояться.

Лёгкий водяной круг пошёл от неожиданной точки, словно кто-то коснулся поверхности кончиком пера. Пруд ответил тем же, но дальше; третий круг встретился с первым – не споря, а подтверждая, что движение стало общим. В этом малом движении было всё, чтобы поверить: строгая правильность пространства позволяет не клясться и не объясняться. Достаточно выдержки и готовности не отвлекаться на крик там, где нужен шёпот.

Леонид слушал, как ночь делает голос не громче, а ниже. Внутренний слух настраивался под эту высоту: фразы, которым утром не хватало пульса, теперь получали его без усилий. Память подавала из глубины короткие, но точные кадры: не лица и не имена, а масштабы – ширину школьной доски, меру шага во дворе, дальность между двумя фонарями, неизменную много лет. Эти кадры говорили о повторении как о свойстве не фабулы, а места: здесь истории неизбежно возвращаются к пустому началу, чтобы ещё раз попытаться стать не повтором, а проживанием.

Ветер тронул воду сильнее, и зеркало не обиделось: рисунок фонарей стал более рваным – а значит, более живым. Капля, висевшая на краю листа, сорвалась и оставила в воздухе короткий след – его видит тот, кто смотрит в нужную сторону. Ночь дорожила каждым таким следом и не торопила. Под скамейкой ещё держался тёплый воздух дня со слабым запахом старой стружки; казалось, это слово, забытое вовремя произнести, прозвучало мысленно.

Формула сложилась окончательно: дороги дня привели в точку, где судьба любит повторяться. Круг замкнулся без фанфар: отступление отменено, дыхание города принято. Лавка – место службы, пруд – наличие смысла, которому не нужен спектакль. Рядом ни громких шагов, ни посторонних героев; всё необходимое собрано и включено. И в этот миг, совсем рядом – на расстоянии чужого дыхания и собственного взгляда, – началась история, которую боялись прожить снова.

Соседняя скамья держала тонкий силуэт пожилой женщины, которая тщательно ломала хлеб на маленькие, почти одинаковые крошки и бросала их в воду неторопливым жестом, будто продолжала неоконченное объяснение у школьной доски. Косой свет фонаря лёг на скулу и упрямый уголок губ так определённо, что память отозвалась болью, словно кто-то нашёл старый шрам и нажал ровно туда, где кожа помнит.

Каждый её жест узнавался раньше мысли. Его словно ударило током. Это была Наталья Викторовна – преподаватель по физике, женщина, в чьём взгляде всё оставалось на месте: строгость, сдержанность и та внутренняя ясность, перед которой хочется выпрямиться. Сейчас – тонкая, с прямой спиной, аккуратно собранной сединой и тем самым точным выражением лица, от которого и сейчас не отводят глаз, даже если знают, что не вызовут к доске. Он подумал, что тогда, тридцать лет назад, ей было тридцать пять, а ему – двадцать. Сейчас ей шестьдесят пять – и это чувствовалось во всём: в жестах, темпе и особом покое тех, кто уже ничего не требует от мира, кроме тишины и ясности.

Тогда он был влюблён в нее – беспомощно, с тем отчаянным трепетом, который переживают редко и помнят всю жизнь. Голос дрожал, когда она вызывала к доске; ладони потели при виде её почерка на обороте задания; после лекций уходил с чувством, будто оставил в себе то, чего и не пытался выразить. Её строгость казалась не наказанием, а любовью к порядку вещей – самой недосягаемой красотой. Сейчас она сидела чуть вполоборота, и этот поворот хранил всё: интонацию, сдержанную грацию, внутреннюю собранность, из-за которой формулы когда-то казались не проклятием, а шансом быть замеченным – если постараться по-настоящему.

Движение замерло само. Плечи стали менее подвижными, дыхание укоротилось, но не сбилось. Слова, которые можно было бы произнести, выстроились, примерили интонацию, поняли собственную ненужность – и отступили. Между скамейками возникла плотная прозрачность, как между двумя стёклами: тонкая прослойка воздуха, в которой каждое лишнее движение выглядело бы грубо.

Рука Натальи Викторовны потянулась к бумажному пакету. Ремешок часов мягко скользнул по запястью, и тонкий блеск стекла прорезал сумрак – в этот миг взгляд пересёк расстояние. Она посмотрела прямо и спокойно, без проверки и без игры. В ответ – короткое движение бровей, почти незаметный наклон головы, который на её лекциях означал: «понял – продолжай».

– Извините, – нерешительный голос возник сбоку, как шаг из тени. – Простите, что тревожу. Можно автограф?

Невысокая девушка лет двадцати стояла, прижав к груди тонкую книгу в мягкой обложке. На пальцах слиплись следы шоколада. Обложка была уткнута в куртку, будто неловко показывать название. Она перевела дыхание, запнулась, но не отступила.

– Я волнуюсь и всё забыла, – выдохнула она, глядя на корешок, а не в лицо. – Просто… очень хотелось. Без слов и благодарственных речей. Только имя. Я потом маме покажу. Если нельзя – уйду.

– Можно, – ответил Леонид ровно, чтобы не добавлять дрожи к дрожи. – Откройте там, где чисто. Поставлю дату и подпись.

– Спасибо, – сказала она быстро и, не зная, куда деть глаза, уставилась на кеды. – Я читала в метро. Почти ничего не отметила – руки были заняты. Но было… хорошо. Простите, если это звучит глупо.

– Совсем не глупо, – произнёс он, принимая ручку. – Иногда «хорошо» – самое честное, что можно сказать о чтении.

Ручка царапнула бумагу сухо и отчётливо. На соседней скамье рука остановилась на полдороге к пакету; профиль повернулся медленно и точно, как головка маятника в знакомом кабинете. Взгляд Натальи Викторовны встретил взгляд Леонида и удержал его без усилия. Усмешка – не всплеск, а лёгкая дуга губ, та самая, из-за которой у доски хотелось сидеть ровно. В ответ – едва заметная улыбка в уголке рта, кивок, которого хватило, чтобы признать встречу, не поднимая шум.

– Спасибо, – девушка прижала книгу к груди, будто боялась, что подпись стечёт с бумаги, если держать не так. – Я пойду. До свидания.

– Удачи, – мягко сказал он.

Девушка ушла быстрыми шагами, тут же спуталась в шарфе, вернулась за забытыми перчатками, буркнула «ой» самой себе и растворилась в полосе света от следующего фонаря.

Вода снова легла ровно. Крошки разошлись кругами. Чайка передумала сходить ближе и ушла на дальний край.

Взгляд Натальи Викторовны вернулся к воде, но, задержавшись на полсекунды, снова поднялся и встретился с Леонидом. Во втором взгляде было больше, чем в первом: не просто узнавание – признание, что время не перепишешь, но держаться можно спокойно. Она чуть приподняла подбородок – как в минуты, когда просила на лекциях не спешить с выводами. Леонид, не вставая, положил ладонь на край скамьи, словно подтверждая: «остаюсь на месте». Молчаливый диалог шёл чисто и ясно, по-учительски понятными жестами. Зрачки дрогнули, когда на воде вспыхнуло и тут же распалось отражение фонаря; уголок губ выровнялся. Сердце отвечало неверно – пропустило долю, как метроном, на миг сбившийся с деления, – и тут же вернулось в ритм.