Полная версия

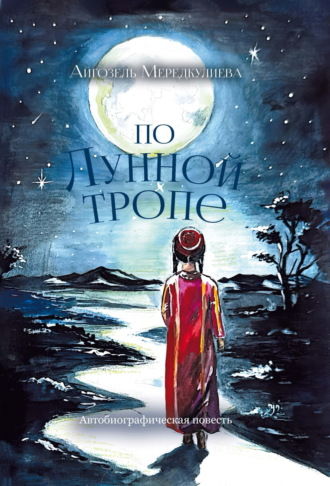

По лунной тропе

Кошмоваляние, кошмоткачество – сочетает в себе древние традиции, умение и фантазию мастериц. Кошму называют младшей сестрой ковра, изготавливают из овечьей или верблюжьей шерсти. Узоры на них не такие четкие, как на коврах. Кошма (по-туркменски «кече») была более доступна простому народу. Ими обтягивали кочевое жилище, устилали пол, а специальной кошмой (серпик) закрывали дымоходное отверстие.

Специальные белые кошмы используют как молитвенные коврики, на которых возносят молитвы Аллаху.

Мой дед ушел из жизни рано, и тогда бабушка стала во главе семьи. Я называла ее «Капитаншей семейного корабля». В нашей семье все смеялись над моим сравнением, но так оно и прижилось. Самым младшим я любила приводить красочные примеры о капитанах и о кораблях, чтобы они понимали все это. Хотя кивать-то они кивали, поддакивали, но особо не понимали. А я довольная сидела с ними рядом и наслаждалась своей ролью старшего лектора.

Мои родители с любовью и большим уважением заботились о бабушке. В традиционных мусульманских семьях родители живут у одного из сыновей, как это было принято испокон веков. Сейчас тоже во многих семьях родители также живут у сыновей. Дочери после замужества уходят в дом к мужу.

При жизни бабушки нам, внукам, было категорически запрещено говорить на русском языке. Как только мы возвращались домой из школы, сразу перестраивались на туркменский уклад. Зашли домой – переходим на туркменский, хотя учились мы в русской школе. Если мы шептались на русском и не хотели, чтобы бабушка нас слышала, она чуяла все на расстоянии и, не поднимая головы, могла сделать замечание, сама же не понимала ни слова. Ей не нравилось, когда мы в старших классах захотели сделать модные прически. Ее однозначное слово «нельзя» мы выучили наизусть. Она твердила нам, что богатство туркменской девушки – это ее косы! Мы не возражали, привыкли к ее словам.

Самое интересное, что родители даже не вмешивались во все эти дискуссии, да у них и времени не было на это.

Но несмотря на все строгие правила, мы все любили слушать, как она рассказывала нам сказки. Я уверена, что отец унаследовал от нее умение рассказывать сказки, разные истории, были и небылицы. У матери и сына была великолепная память. А моя мама стала хорошей невесткой и ухаживала за бабушкой до последней минуты ее жизни.

Своего деда я почти не помню, он умер, когда мне было всего два с лишним года. По словам отца, дед был очень смелым и мужественным, он был отличным скакуном. Даже в голодные времена он мог находить то, чем можно было прокормить детей. После 1945 года стояла страшная засуха и голодовка, и каждому мужчине надо было думать о пропитании своей семьи.

Дед добывал еду для семьи любыми путями. В одну прекрасную лунную ночь он и мой пятнадцатилетний папа в три часа пополуночи пошли на поиски зерна, при этом с пистолетом в руках (опять же по словам отца), бутылкой водки и лепешкой хлеба, набрали девять мешков зерна и ушли…

Откуда набрали, отец не помнит или не понял, где деду повезло достать провизию для семьи.

Мои родители

Гурбангозель стала великолепной хозяйкой и рукодельницей. Обшивала всех женщин в новой семье, у нее все спорилось в руках. Она прекрасно готовила и пекла вкуснейшие чуреки в глиняном тандыре.

Для туркмен тандыр (или тамдыр) является священным. Одна из старых традиций – раздача свежеиспеченного хлеба. Поговорка: «Первый хлеб, вышедший из тандыра, будет благословением для дома». Его не делят, а делят следующий хлеб с детьми и соседями. Когда гость приходит во время выпекания хлеба, ему предлагают его, а он должен ломать хлеб двумя руками.

Есть немало блюд, которые готовят в тандыре, они называются «тандырлама» – испеченный в тандыре. По старинным преданиям для исцеления больного ребенка нужно провести его вокруг печи три раза, и недуг уйдет.

Позже оказалось, что вначале золовки недолюбливали ее. Зато им очень нравилось носить ее платья, халаты и украшения. Но благодаря добродушному и гибкому характеру Гурбангозел эта неприязнь со временем прошла.

Вкус маминого хлеба

И в конце концов эта семья стала очень дружной. Оба, Гурбангозел и ее муж Ходжалы, выросли в многодетных семьях и были старшими детьми. Муж был спокойным и молчаливым и отлично понимал, как ему повезло, что родители нашли ему такую невесту.

До свадьбы они оба учились в сельских школах и были одними из лучших. После окончания школы Ходжалы там же учительствовал, а спустя много лет окончил институт по подготовке учителей начальных классов. А вот его жене не повезло: никому в семье даже в голову не приходило, что женщина пойдет учиться.

Со дня свадьбы прошло несколько месяцев, и свекровь начала нервничать. Ее невестка до сих пор не беременна. В доме стало неспокойно из-за подозрительного поведения свекрови. Но труднее всего приходилось невестке, когда она слышала бесконечные вздохи свекрови возле себя. Хотя муж Гурбангозел оставался спокоен.

Время от времени свекровь подходила к невестке, чтобы спросить, не беременна ли та. Но когда в очередной раз видела, как невестка отрицательно качала головой, она начинала чувствовать недовольство. При этом она не сердилась на своего сына, а вымещала раздражение на невестке.

Но прошел год. Прошел второй.

И только на третий год со дня свадьбы Гурбангозел и Ходжалы у них родилась дочь, их долгожданный ребенок. Малышка своим рождением принесла радость и огромное счастье в их дом.

С этого момента Акнабат и Огулшекер стали настоящими бабушками.

Наш дом

Строительство нового дома было в самом разгаре. Заложен фундамент, начали укладывать кирпичи. Родители работали каждый на своем посту, и, помимо этого, им приходилось принимать, угощать и развлекать наших бесконечных гостей, всю родню. Тем, кто жил далеко, хотелось побывать в городе, погостить. Навестить и погостить не означает одно и то же. Это не визит на пару часов, на чашку чая, это даже не на день. Нашим гостям нравилось останавливаться на несколько дней.

И вот наш новый дом № 26 по улице Железноводской, за голубой калиткой, был готов. Во дворе нового дома, где-то сбоку поближе к кухне, стояла круглая чугунная подставка для большого казана, в котором готовили всякую вкуснятину по праздникам или когда были гости. А у нас всегда были гости.

Казаны с древних времен почитаются туркменами, они предназначены для приготовления пищи. Ими пользуются во время проведения праздников и ритуальных обрядов. В центре каждой юрты устанавливают казан, в нем варят пищу для большого семейства. Слово «казан» может обозначать «семья», «родной очаг» или «дом». Это символ достатка, гостеприимства, общности и единства народа.

Стены дома были кирпичные, а полы и потолок – деревянные. В доме были четыре большие комнаты, огромная веранда, совмещенная с небольшой кухней. Там время от времени я любила печь блины. Мне хотелось испечь целую гору блинов и только потом угощать всех. Но мне никак это не удавалось из-за младших братишек, они один за другим подбегали, хватали по одному или по два и бегом из кухни.

Огромная, круглая печка, встроенная посередине, обогревала все комнаты. Самая большая комната была предназначена для гостей. На большой железной кровати красовались новенькие толстенькие матрасы – дюшекче (от слова «дюшемек» – стелить), набитые хлопком. А на них стеганые одеяла, сшитые из цветных шелковых или хлопковых тканей, поверх которых лежали самые пышные, новенькие подушки. Все эти постельные принадлежности были творчеством женщин во главе с мамой. Вторая комната – чуть поменьше, в ней жили родители. Третья для четверых мальчишек, а четвертая для нас – трех сестер.

В большом дворе сразу поставили глиняный тандыр (печь) для выпечки хлеба. Весь огород был засажен овощами и всякой зеленью. Там росли петрушка, укропчик, кинза и мята, помидоры и баклажаны.

Над всем этим вкусным огородом красовалась высокая виноградная беседка, там росли два сорта винограда. Ранней весной поспевал золотисто-зеленый виноград овальной формы, без косточек. Его можно было есть как семечки, без остановки. Позже, уже в разгар лета, наливался соком черный круглый виноград с косточками и плотной мякотью почти баклажанного цвета.

Из этого сорта наверняка можно готовить вкусное красное вино, жаль, что папа не знал этого. Я даже не помню, чтобы у нас дома когда-либо пили вино. Из этого винограда мы варили густое варенье.

Рецепт виноградного варенья

Виноград кладут в большой казан или латунный таз и засыпают сахарным песком. Если виноград сладкий, сахара понадобится из расчета 0,5 кг сахара на 1 кг ягод. А если виноград кислый, то расчет легкий – 1 кг ягод на 1 кг сахара.

После этого дают время, чтобы сахар растворился и появился сок, и только затем казанчик ставят на средний огонь и постоянно перемешивают, чтобы не прилипло ко дну. Доводят до кипения и сразу выключают, чтобы виноград не стал развариваться и не превратился в джем, и так по несколько раз.

Причем во время этого процесса требовался человек, который будет стоять и вылавливать косточки из казана специальной ложечкой с мелкими дырочками. Эту серьезную работенку частенько приходилось выполнять кому-то из младших, моя мама особо доверяла своему младшему сыну, который вечно ворчал, морщил брови и не переставал задавать маме вопросы:

– Зачем столько варенья варить? Нам уже хватит вот этого казанчика.

– Ну что ты, сынок. А как же гости? Их тоже надо угощать, это же виноград из нашего сада.

– А что, у них нет винограда? – не успокаивался братишка.

– Давай поменьше разговаривай и хорошенько собирай, чтобы ни одной косточки не осталось, – наказывала мама, а сама уже суетилась с чем-то другим.

Готовое варенье из винограда мой папа смешивал с топленым маслом или белым жиром, макал в него хлеб и запивал зеленым чаем. Такое блюдо ел только он один.

Самое вкусное варенье и компот получались из урюка. Прямо за окном вдоль улицы росло большое дерево с маленькими ягодами золотисто-красноватого оттенка. Это дерево очень рано и красиво расцветает, и фрукты наливаются сладким ароматом. От него невозможно было прогнать соседских мальчишек. Как же они любили сидеть на этом сладко пахнувшем дереве, срывать вкусненькие, почти хрустящие урючины и уплетать их! А еще они постоянно пополняли свои запасы урюка: разламывали каждый плод на две половинки и набивали ими свои карманы. Братишкам приходилось держать пост караула и с шумом разгонять воришек.

Рецепт варенья из урюка

Урюк (тур км. эрик) – это среднеазиатские мелкие сорта абрикосов с красным румянцем. Отдельные сорта подходят для сушки, из них получается золотисто-оранжевая курага и сушеные абрикосы.

Первосортные фрукты надо покупать рано утром, идти прямо к открытию базара. Выбирать фрукты среднего размера, твердые, сладкие, красновато-оранжевого цвета.

Они не развариваются. Промыть и отделить от косточек, поделить на две ровные половинки.

Залить водой с расчетом 2 кг сахара на 3 кг фруктов, или чуть меньше, чуть больше, по вкусу. Когда весь сахар растворится, можно поставить на медленный огонь. Довести до кипения и выключить, дать остыть и снова на огонь и тут можно добавить целенькие косточки от урюка.

И так поочередно варить до получения нежного, мягкого и целого фрукта, чтобы каждая половинка блестела золотистым цветом и ждала подачи на стол. Объедение!

В конце же лета наступала пора соленьев.

Закручивались трехлитровые банки с помидорами и огурцами, с капустой и маленькие баночки с баклажанной икрой. Это было просто объедение, когда холодной зимой садишься с большим куском хлеба и макаешь его в глубокую тарелку с этими баклажанами. Так можно было долго сидеть, не вставая, и медленно запивать горячим чаем.

Из бывшей времянки построили просторную кухню и ванную, а с другой стороны осталось место для большущего гаража с ямой прямо посередине. Когда мы спрашивали у отца, зачем это, он объяснял нам, что машину придется чинить и ему будет удобно стоять внизу с инструментами в руках и устранять неполадки.

– А почему ее надо чинить? У нас же будет новенькая «Волга»? – прыгал рядом младший брат.

– Новую потом купим, сначала денег надо заработать, а сейчас – какую найдем, главное, чтобы была подешевле, – вздохнул отец.

Пока же никакой «Волги» у нас не было. Это были всего лишь планы. Но все-таки наступил тот день, когда отец смог накопить денег на подержанную «Волгу». Такая радость! И почти сразу стал ее чинить, но не стоя в той яме, а прямо на улице, возле дома. И как назло, именно зимой вечно что-то барахлило и машина отказывалась заводиться. После яму превратили в хранилище – чего только там не было, а мальчишки устроили в ней блиндаж.

Был во дворе загон для барашков и отдельно для курочек. У ребят поселилась симпатичная собака Кеша, и для нее построили конуру.

Там же стоял большой топчан, на который мы стелили кошмы, а летом вся наша детвора любила там спать, разгоняя руками комаров. Он был неотъемлемой частью нашей семьи, а мы с сестрами хотели, чтобы гости сидели на нем, так удобнее было приносить чай из кухни.

Топчан – это предмет мебели, пришедший с Востока. Жилища на Востоке делали каменными. Пол в помещениях был холодным, нужна была мебель, на которой можно было бы и спать, и принимать пищу. Это место должно быть компактным и занимать минимум пространства. Топчан выполнял функции кровати. Его удобно поставить во дворе под навесом или в беседке. На нем можно отдыхать и принимать гостей.

Вскоре наш дом превратился в бесплатную гостиницу, в «Отель открытых дверей». Дом стал очень популярен среди многочисленных родственников из отдаленных районов. Мы жили в столице, и всем хотелось увидеть жизнь в городе. Тем более, если есть где остановиться, причем круглый год. У мамы, главного менеджера гостиницы, всегда находились свободные номера. В любой день и час могли постучать в дверь. Мы с сестрами были всего лишь сотрудниками отеля без оклада, но обязанности свои выполняли на отлично.

Очень редко нам удавалось остаться одним, в кругу семьи. Вахта держалась круглосуточно, а дежурным, открывающим калитку, был папа.

Некоторые гости задерживались надолго, одному надо подлечиться в городской больнице, другому – разузнать про учебные заведения для своих детей. Завсегдатаем гостиницы был один из дальних родственников из Теджена, он приезжал каждую неделю. По воскресеньям привозил товар для продажи на большом рынке, а перед тем, как уехать, забегал к нам поздороваться. Как только он открывал калитку, сразу звал маму и просил ее ставить чайник, «попить чаю», и тут же добавлял:

– Если есть что покушать, можешь разогреть немного.

– Проходите, проходите, – отвечала мама и прямиком на кухню.

– Вот и хорошо, а то я подустал немного, и на поезд надо успеть, – бормотал он еле слышно, проходил на веранду и садился. Чайник уже стоял перед ним. Затем мама могла разогреть, если что-то было готовое, и, конечно же, поддерживала разговор, интересовалась их семьей, детьми, о том, как им живется там, на селе. Не знаю, поступила бы я также на мамином месте? Не уверена. Чаем, конечно, угостила бы.

А тут и папа подъезжал на своей «Волге», он здоровался с гостем и садился с ним вместе попить чаю. Мама придвигала скатерть поближе к мужчинам, так, что они сидели поодаль от женщин.

Только в зрелом возрасте я поняла, почему, согласно древнему обычаю, женщин и мужчин принято сажать за разные столы. Оказалось, что у главы большой семьи, или старшего мужчины, традиционно было специально отведенное ему место у очага, на которое никто не смел садиться. Только маленькие внуки и правнуки могли сидеть рядом с ним. Такое же место было у старшей в доме женщины, она ела одна или со старшей невесткой.

По старинным обрядам муж является для женщины господином, она обслуживает его и семью, занимается домашней работой, даже если при этом у нее есть своя работа вне дома. На больших праздниках женщины и мужчины сидят за разными столами. Хотя в нашей семье мы очень редко следовали этой традиции и все сидели вместе. И только когда к нам приезжали дальние родственники мужского пола, мы с сестрами отсаживались подальше, да мы и сами не хотели сидеть с ними и слушать их семейные новости.

Бабушка и папа учили меня, что каждого, кто приходит в дом, надо обязательно накормить, потому что это «гости от Аллаха». Такова древняя традиция. Обидеть гостя означало противиться Богу, так можно было навлечь несчастье на себя и свой дом. В древности этот обычай поддерживал путников в пустыне, ведь без воды и хлеба, которыми их угощали в оазисах, им было не выжить.

Когда была маленькая, я не придавала этим обычаям особого внимания, но когда мне исполнилось лет десять, очень захотелось увидеть этих путников, которых так серьезно описывала моя бабушка. Я подумала, что они не смогли бы вот так прийти без приглашения. Хотя большинство наших гостей точно так же появлялись неожиданно, не зря мы с сестрами называли наш дом «Отелем открытых дверей».

И вот однажды, сидя с родителями и бабушкой, я захотела представить себе этих путников из пустыни, я мечтала познакомиться с ними и закрыла глаза. Я сидела так довольно долго, но так и не смогла увидеть этих путников. Зато я почувствовала, что моя бабушка не одобряет моего поведения и готова была уже сделать мне замечание, чтобы я не дурачилась.

И вдруг в нашу калитку постучали. И, не дождавшись ответа, путники сами ввалились к нам во двор. Интересно, что скажет на это отец?

Я медленно открыла глаза и увидела на нашей веранде грозных мужчин, одетых в костюмы воинов. На их шеях висели ружья, а сами путники были в длинных халатах, повязанных кушаком, широким матерчатым поясом, на ногах у них были сапоги и, хотя на улице стояла жара, на их головах красовались огромные папахи, которые были надвинуты прямо на глаза, из-за чего их лица трудно было разглядеть.

Они поздоровались и стали садиться.

Мой отец опешил, но все же кивнул маме, чтобы она пододвинула сачак (толстая домотканая скатерть из хлопчатобумажной ткани или сотканная из верблюжьей шерсти для хранения хлеба), который всегда лежал в большой эмалированной чашке. Перед тем как все приступили к трапезе, отец и гости принялись молиться.

И тут я заметила, что они искоса поглядывали на женщин, которые сидели возле папы, а затем обнаружили и меня, и мою младшую сестру: мы как раз сидели в углу и тихо занимались. Похоже, нашим гостям не понравилось присутствие девочек за столом.

Моя мама тут же заметила их взгляд и тихо попросила нас уйти. Меня это взбесило, я встала и сама недовольно и грозно посмотрела на незваных гостей.

А потом мы с сестрой удалились в свою комнату. Но я все-таки хотела убедиться, что к нам пришли чужестранцы.

Я немного постояла в своей комнате, а потом прокралась на веранду. С папой не было никаких чужаков. Там сидел мой дядя с двумя своими сыновьями. Эти мальчишки были приблизительно нашего с сестрой возраста. Тут же старший из них повернулся в мою сторону, и я подумала, что он, наверное, присматривал себе невесту, поэтому пришел с отцом. Но я-то точно знала, что за родственника я ни за что не пойду. А если бы родители стали настаивать, я бы вообще убежала из дома.

Я еще раз оглянулась и шепотом спросила у мамы:

– Мама, а где те… – не успела я договорить, как поняла: все это было игрой моего воображения.

Итак, наш отель круглосуточно принимал даже незнакомых гостей – «путников». Я подумала, что хорошо бы время от времени закрывать его на выходные, просто повесить табличку с надписью: «Закрыто на длительный ремонт».

Я быстро придумала сценку к моему будущему фильму: двери закрыты, а гости разложили свое барахло перед голубой калиткой и полулежа пьют чаек из своего термоса в тени урюкового дерева. Те, кто постарше, ведут себя тихо, лежат, ожидая конца ремонта, не стучат, не ворчат, очень вежливые.

Нет, пример с ремонтом не подходит! Надо что-то другое придумать! Но пока ничего не приходит в голову. Гости так и продолжают наслаждаться нашим гостеприимством.

Самыми запоминающимися и нахальными гостями стали дальние родные бабушки, приехавшие из Афганистана. Они задержались у нас на целый месяц!

Переселение туркмен на территорию Афганистана проходило на протяжении позднего Средневековья. Они перемещались на новые земли по социальным причинам: искали новые пастбища и постепенно переходили к оседлому земледелию.

Но у них были и политические мотивы. На протяжении XVIII века дважды была разрушена плотина на реке Мургаб, это лишило Мервский оазис водных ресурсов. Обреченные на голод и нищету, туркменские племена были вынуждены искать новые места для поселения.

До апрельской (саурской) революции (Афганистан, 1979 год) туркмены были ограничены в правах. Было трудно поступать в учебные заведения, а если кому-то удавалось учиться, то занятия велись на языке дари и пушту. После революции туркмены смогли развивать свою национальную культуру. Впервые появилась газета на туркменском языке, где печатались произведения наших поэтов и писателей.

В пятидесятые годы двое братьев моей бабушки отправились в Афганистан в поисках лучшей жизни. Но позже оказалось, что их переезд был большим заблуждением.

И вот, спустя 25 лет, их дети с внуками смогли приехать, навестить свою прабабушку. Им так понравилось у нас, что они готовы были остаться навсегда. Но кто же сможет их приютить? У нас самих куча детей. Они уверяли моих родителей, что если смогут здесь остаться и первое время пожить у нас, то найдут работу. Никто им не поверил, кроме нашей бабушки. Если бы мои родители согласились, то вряд ли кто-то стал бы работать: за ними и так хорошо у нас ухаживали.

Мы даже представить себе не могли, что вдруг ни с того ни с сего у нас появится еще шесть человек. Бедному отцу пришлось бы продать последние штаны из-за всех расходов на уважаемых гостей. Он пожаловался нам, что ему пришлось зарезать последнего барашка – бедняжечка-барашек! – и его слопали. Отцу было неловко жаловаться на эту ситуацию.

Но в конце концов он собрался с духом, подошел поближе, присел возле бабушки и неожиданно для всех сказал: «Нет!», а сам дрожал и долго сидел перед ней, склонив голову на плечи, как будто его сейчас поведут на расстрел. Мама и младшие дети стояли рядом как группа поддержки. Их молчание длилось и длилось, все в ожидании уставились на бабушку. Но та, как неприступная гора, медлила с ответом, будто проверяла всех на прочность. Она ничего не ответила, но мы-то знали: она все поняла. Ее сын действительно ужасно устал.

Когда я рассказываю о трех поколениях моей большой семьи, то замечаю, как мы все похожи. Все мои бабушки были очень своенравными и уверенными в себе женщинами, им пришлось быть сильными, чтобы вести все хозяйство и растить детей. Мужчины же у нас еще с древних времен были защитниками и оберегали семью, им и впрямь приходилось стоять на страже.

Мне не повезло увидеть своих прадедушек и прабабушек, но я уверена, что их дети, а затем все внуки и правнуки, взяли с них пример и заботились о своих родителях, старались жить мудро и с достоинством. Но интересно еще и то, что многие мои предки были очень красноречивы, хотя порой не имели никакого образования. Первой, о ком я решила разузнать, стала моя бабушка по отцовской линии. Она тоже не оканчивала никаких школ, ее, как и многих женщин в те времена, отдали замуж за взрослого мужчину, но это не помешало ей найти с ним общий язык и вырастить шестерых детей.

Она владела прекрасным, грамотным разговорным языком, хотя я не помню, чтобы она сидела и читала книги или писала письма, она просто рассказывала истории и при этом всегда что-то делала, то ткала ковры, то разбирала по цветам шерстяные нитки, попивая свой остывший чай. Сейчас мне жаль, что я не записала ее сказки и легенды, а также забавные истории о предках.

Зато все ее старинные шутки-прибаутки плавно перешли к ее сыну, моему папе, и к двум ее дочерям, и они смогли унаследовать все богатство ее речи и умение красиво говорить.